Пасха и монашество

Автор: Зинковский С.А.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу связи феноменов монашества и Пасхи в церковно-исторической перспективе. Новизна исследования заключается в раскрытии в свете смысла и значения Пасхи сути монашеских обетов послушания, целомудрия и нестяжания как «схемы» крестовоскресного движения ко Христу, ведущей к достижению внутренней свободы и приближению к образу ипостасного бытия. Монашество рассматривается как целожизненное движение к обновлению через подражание Христу и Лицам Святой Троицы. Выстраивание новых личностных отношений с Богом, с людьми, становление новым, преображенным человеком - это высокая и, по сути, сверхъестественная задача, стоящая в монашеской Пасхе. Совершенными образами послушания являются внутритроичные отношения и послушание Христа Богу Отцу. Нестяжание рассматривается сквозь призму внутритроичных отношений, в которых Отец отдает Свое Божество Сыну и Духу. Такой же образ бытия и у Двух Других Лиц. Целомудрие понимается как способность к целостному мышлению и восприятию Божественного Промысла. Рассмотрены связь креста и воскресения, болезненного труда покаяния и радостного обновления как важнейших составляющих жизни монаха. Каждый монах и христианин призваны достигнуть в жизни личной Пасхи Христовой служением миру молитвой, словом и делом.

Монашество, пасха, крест, покаяние, радость, обновление, христос, святая троица, монашеские обеты, крестовоскресный путь

Короткий адрес: https://sciup.org/140308449

IDR: 140308449 | УДК: 27-1:27-788-35 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_20

Текст научной статьи Пасха и монашество

Покаяние и радость как составляющие христианской жизни

Монашество в традиционном понимании — это путь покаяния. Как путь, ведущий к совершенству, это и «путь Креста, путь истощания Христова», поскольку совершенство любви Христовой «имеет началом Крест»1. Но в представлении о Кресте и покаянии как основных составляющих монашеской жизни важно помнить о радости монашества. Ведь и Пасха — это, с одной стороны, Крест Христов, а с другой — Христово Воскресение, радостный переход, исход из Ветхого Завета в Новый. Темы Креста и Воскресения всегда сопутствуют друг другу в Предании Церкви, что отражено даже в особых богослужебных жанрах, например, в крестовоскресном каноне, читаемом вторым на воскресной Утрене.

Великий постриг.

Худ. М. В. Нестеров, 1897–1898 гг.

В русской традиции чин пострижения в монашество совершается, как правило, в период Великого поста, под покровом ночи, когда постригаемый при свечах про ползает через весь храм к солее для произнесения обетов. В то же время в монашеском

Требнике совершение пострига приурочено к Божественной Литургии и в нем не говорится, что постригаемый ползет, но упоминается только, что идет в смиренной позе, «руце имый согбенне к персем аки связане»2. В соответствии с этим в Греции известна несколько иная традиция, которой придерживался, например, современный подвижник схиархим. Эмилиан (Вафидис, † 2019), — совершение пострига на Литургии, в Светлую седмицу, то есть в пасхальный период церковного года.

В старинном русском обычае пострижения в ночи находит выражение сильное устремление к смирению, свойственное русскому максимализму, но важно помнить, что в монашеском делании как целожизненном движении ко внутреннему изменению и обновлению необходим здоровый баланс между покаянием и обретением плода этого покаяния — радостью о воскресшем Христе.

Начало и развитие монашества: начальники монашества и его последующее движение к обновлению

Пасха — не только монашеский, но общехристианский праздник. Начальники монашества, появившегося в самом начале существования, Церкви, Христос и Пресвятая Богородица являются девственниками и монахами в высшем смысле этого слова. Апостолы, фактически не принимавшие постриг, с выходом на проповедь понесли, по сути, монашеское служение. Потому не случайно Последование пострига в Великую схиму содержит канон апостолам, где они сравниваются с великими схимниками и мучениками.

В II и III вв. с усилением гонений на христиан появились первые христианские монастыри. Одной из веских причин того, что монашество стало набирать все большую силу, стало также обмирщение (от слав. «мiр», греч. «κόσμος») церковной жизни, происходящее в результате умножения страстей, особенно гордости и ослабления молитвенного духа. Эти явления привели к тому, что у некоторых христиан появилась потребность жить в особенном уединении и подвиге.

Не имея возможности повлиять на усиление обмирщения как постепенного апостасиса (от греч. ἀποστασία — отступничество, измена, мятеж) и отхода от подлинного христианства, такие христиане отдалялись от мира. Будучи очень творческими людьми, они организовывали совершенно различные по традициям и укладам жительства обители в зависимости от характера, особенностей и национальной принадлежности насельников (например, у прп. Саввы Освященного были многонациональные монастыри), не ограничиваясь общежитием или анахоретством (от греч. ἀναχωρητής — отшельник). Появилось множество вариаций устроения монашеской жизни.

Монашеские одежды также были разнообразны, но всегда имели на себе изображение креста как символа Пасхи Христовой и движения к радости и обновлению. Эти особенности имели свое основание в содержании молитв, произносимых во время облачения постригаемых в священные одежды, в которых говорится об умерщвлении греху и посвящении Христу, об освящении Духом Святым, об освобождении от Ветхого и о переходе в Новый Завет.

Движением к обновлению во Христе стал и постепенно распространяемый общежительный образ монашеской жизни, который хотя и мог быть стесненным и болезненным, но проходимый с рассуждением, приводил к новому уровню общения монаха с Богом, людьми и самим собой, к единению «во Христе Иисусе» (Гал 3:28) и стяжанию благодати Духа в становлении «новым творением» (Гал 6:15).

Обновление происходило и на уровне природных способностей, поскольку среди монахов всегда были разные по происхождению и степени одаренности люди — из аристократов и простые, умные и не очень умные, и в монастырской жизни эти особенности в каком-то смысле «обнулялись». Образованные монахи служили Богу умом,

Скит. Худ. Е. Е. Волков, 1900-е гг.

не приписывая себе никаких заслуг и исполняя обет нестяжания, понимая, что ум или иные дарования всегда могут послужить поводом впадения в гордость. Простые и менее образованные трудились как могли физически. В разнообразии единого служения каждый стяжевал дары Духа Святого через простое смиренное исполнение посылаемых ему послушаний.

Монашество как отречение от мира и «схема» движения ко Христу

Рассматривая монашество как движение к обновлению во Христе и жизни по законам Нового Завета не на словах, а на деле, важно упомянуть значение слова «схима», под которым сейчас чаще подразумевается пострижение в великий Ангельский образ. На самом деле понятие «схима» имеет отношение ко всему монашеству в целом. В переводе с греческого языка слово «σχῆμα» означает «образ, внешний вид», а также «образ действий, поведение, план» и соответствует русскому слову «схема»3. На схиме всегда изображен крест как символ победы над дьяволом и образ пути монаха, избравшего крестовоскресное прохождение жизни от начала и до конца по образу Христа. Постриг в церковном Предании воспринимается не как магическое действие, но как Таинство, в котором постригаемому посылаются вдохновение, импульс, дары Св. Духа, однако посылаются в зачаточной форме. Дальнейшее их развитие и приближение ко Христу зависит уже от самой личности монаха, его характера, его усилий и образа прохождения им монашеского пути.

Свт. Василий Великий называет монахов «отрекшимися от мира»4, понимая под этим отречением исход из рабства чувств, настроений и всего образа жизни падшего мира, свободу от житейских привязанностей и благ, которая делает их «более способными начать путь к Богу»5 и предполагает распятие страстей (Гал 6:14). На этом пути, который длится всю жизнь, прежде всего «надлежит отречься самих себя и взять крест Христов, а потом уже следовать Христу. Отречение же от себя есть полное забвение прошлого и удаление от своей воли»6. В длительном подвиге преодоления ветхого человека и возрождения нового как подлинного образа Божия происходит раскрытие, «отмывание» той глубины и чистоты, которая делает человека радостным.

История жизни многих святых монахов — это всегда определенный путь, и, как правило, путь, сопровождаемый трудностями и болезненными претыканиями. Выстраивание новых личностных отношений с Богом, с людьми, становление новым, преображенным человеком — это высокая и, по сути, сверхъестественная задача, стоящая в монашеской Пасхе. Это становление происходит не разом, но циклично, изо дня в день, и несмотря на то, что Бог всегда сопутствует монаху, этот путь остается крестным.

Монашеские обеты как направляющие движения к освобождению от страстей

Обеты, произносимые монахом при постриге, могут показаться закрепощающими, но опыт святых показывает, что напротив, эти обеты представляют собой «схему» выхода из рабства страстям, а сам монашеский образ жизни предлагает, можно сказать, радикальную попытку выхода из этого рабства.

Прп. Макарий Египетский описывает рабство страстям через образ сатаны, который подобно вознице оседлал человека и «восседает, как царь, на троне человеческой личности — на уме»7. Ум человека создан богообразным, и именно через ум как «душевное око»8 мы провидим «тайны Божества и тайны богозданной твари»9. Через ум как «престол ипостаси»10 личность проявляет ипостасное произволение, управляя многими разнообразными силами и энергиями своего естества. Богообразие ума соблюдает человеческую личность в единстве и богоустановленной иерархии, «содержит ее во свете Троичного Божества, вне Которого жизнь онтологически невозмож-на»11. Но, предназначенный для царствования и «будучи созданным некогда царем человеческой личности и всего естества», ум может стать рабом греха12. При заражении ума грехом на его престол «восседает сатана», управляя умом, а через ум — и всей природой человека. Укоренившись, он «отверзает врата ума, через которые входят его служебные духи и становятся продуктивной энергией в глубинах ума»13, и так человек оказывается целиком пораженным страстями и грехом.

Чтобы освободиться из рабства страстям, необходимо сначала признать нахождение в нем, и не каждый человек сможет с этим согласиться. По этой причине аскеза, о которой мы читаем у древних подвижников и которая не дана современному человеку по причине нашей гордости, радовала, а не порабощала людей, и они чувствовали в прохождении этого пути освобождение и веяние Св. Духа.

Таким образом, как мы видим это в образах святых, монашеские обеты, связанные с темами отречения от мира, Пасхи, а также смирения и любви по образу Христа, дают человеку величайшую внутреннюю свободу, в которой он становится новым творением.

Рассмотрим подробнее три основных монашеских обета, сплетенные в Предании Церкви в единый обет как образ обручения Самому Христу — обеты послушания, целомудрия и нестяжания. Внимательное чтение Последования пострига приводит к мысли о том, что в древности совершение спасения монаха чаще проходило в той среде, где он принимал постриг, поэтому во время пострига спрашивается: «Пребу-деши ли в монастыре сем, или в нем же ти от святаго послушания повелено будет, и в постничестве, даже до последняго твоего издыхания?»14. В последующие века ситуация менялась, и места пострига и служения монаха не всегда совпадали, но эти слова в Последовании остались призывом с одинаковым усердием совершать послушание, вне зависимости, где и в каких условиях оно будет проходить.

Обет послушания: послушание по образу Христа

Первый обет, который дается монахом — это обет послушания. Образом и образцом послушания для христианина можно назвать прежде всего Христа, Который «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2:8).

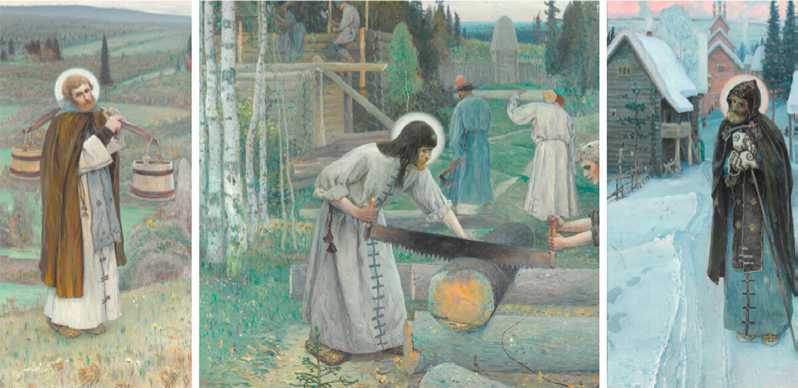

Труды преподобного Сергия. Триптих. Худ. М. В. Нестеров, 1896–1897 гг.

Воплотившись, Сын Божий не пользовался Своим Божеством и оказывал послушание воле Св. Троицы, воле Отца, которая являлась и Его волей по Божеству. Для Богочеловека смерть была противоестественна, поскольку Он не имел в Себе греха, и грех для Него был самым тяжелым и неестественным явлением. Мы, образно говоря, срослись с грехом, даже не замечая его в своей жизни. Противостояние греху во всех объемах, греху, который человечество совершило и совершает, для безгрешного Христа было тяжелейшей мукой по человечеству, и Он нес эту муку вплоть до крестной смерти.

Послушание Христа «до смерти крестной» является прообразом послушания монаха, возводимого к послушанию духовному отцу, старшим и, по возможности, равным и младшим. И здесь важными для нас становятся слова прп. Амвросия Оп-тинского: «Кто уступает — тот больше приобретает»15, призывающие к практическому преодолению эгоистической замкнутости на предпочтениях, инстинктивно живущих в нас. Как правило, мы считаем удовлетворение наших потребностей жизненно важным делом, но на самом деле в их удовлетворении мы все более углубляемся в смерть. А преодолевая свои предпочтения ради пользы ближнего, мы оказываемся свободными от волений своей природы, поврежденной в образе бытия. Поэтому нам важно смириться и увидеть масштабы своего повреждения. Через послушание Богу, духовному отцу и брату или сестре в послушнике вырабатываются чуткость, внимательность и гибкость, мало свойственные современному человеку. И тогда нам становятся понятны слова Христа: «Дух дышит, где хочет» (Ин 3:8).

Если сказать послушному монаху: «Завтра у тебя будет другое послушание», он будет спокоен и согласен. Так, хорошо известен пример из древнего Патерика , в котором духовный отец говорит монаху Марку, переписывающему рукопись: «Посмотри, кто там пришел». Марк мог бы сказать: «Сейчас, я допишу и посмотрю», но он встал и посмотрел, даже не дописав букву16. Прп. Симеон Новый Богослов просит благословение у духовника на молитву и получает ответ: «Сегодня вечером прочитаешь только Трисвятое». Он не спрашивает: «Наверное, я совсем грешный, чтобы молиться только „Трисвятым“? Так только дети молятся, и они читают еще хотя бы „Отче наш“», но идет со смирением, читает «Трисвятое» и получает первый в своей жизни опыт Нетварного Света17.

Можно привести много подобных примеров послушания из жизни святых. Прп. Иоанн Колов, повинуясь старцу, в течение трех лет поливает сухое дерево, и дерево приносит плод18. Ради послушания старцу будущий старец Ефрем Филофей-ский сажает лук вверх корешками, этот лук вырастает и оказывается превосходным19. Важно взаимное послушание и в наших отношениях с ближними, совершаемое ради хранения мира и единства. В отношениях с ближними святые отцы советуют прежде всего оберегать мир их души даже в случае происходящих от этого хозяйственных убытков. По слову прп. Силуана, «если ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше»20.

Обет послушания: послушание по образу внутри-троичных отношений

Если мы попытаемся рассмотреть послушание в координатах внутритроичной жизни, то, по мысли современных святых богословов, во внутритроичных отношениях Отец, Сын и Дух торопятся уступить Друг Другу в царстве «совершенной любви»21, которая в сущности «есть отдание своей жизни возлюбленному»22. И свт. Николай Сербский, и прп. Софроний, используя антропоморфные образы, выражают тонкую интуицию о характере общения Лиц Св. Троицы в одной природе. Именно эта взаимная передача послушания и любви делает рельефными ипостасные различия внутри Троичного Божества. Ведь «если бы у Каждой из Божественных Ипостасей не было сего сладчайшего и святого устремления даровать Свою честь Двум Другим и умалить Себя послушанием, то по бесконечной любви, которую Каждая из Них имеет к Каждой, Троичность Божества утонула бы в некоей безразличности Ипостасей»23. Не только Сын слушает Отца в кенозисе домостроительства, но и Отец слушает Сына.

Важно и то, что во внутритроичной жизни послушание не связано с отсечением воли, иначе Троица не была бы единой. Это прекрасное единство зиждется на готовности Лиц к уступанию Друг Другу. Так, и свт. Афанасий Великий относит слова прор. Исаии «Господи, вот я! Пошли меня!», когда Бог посылает его на проповедь и спрашивает: «Кого Нам послать?» — к внутритроичному Предвечному совету. Свт. Афанасий говорит, что Отец, предвидя возможность падения человека, спросил: «Что мы будем делать, когда человек падет?» Он не сказал: «Сын, Ты пойдешь», а просто спросил: «Как Мы поступим?» А Сын ответил: «Отче, вот Я. Пошли Меня». И тогда, конечно, «Отец сказал Ему: иди (Ис 6:8, 9)»24.

Тайна внутритроичного послушания возводит наше послушание на новый уровень и приводит к свободе жизни, а не к порабощению, как некоторые представляют. В послушании происходит наше освобождение от тех оков, в которых мы находимся мысленно, эмоционально и даже физически, будучи скованными психосоматическими переживаниями. Мы нервничаем, часто зарабатываем различные заболевания, а по большому счету причина болезней — наше рабство своим желаниям. Таким образом, послушание — это один из способов освобождения, а не порабощения человека.

Естественно, что здесь мы подразумеваем послушание не каждому встречному, хотя есть и такие примеры в Житиях святых . Так, например, известен случай из древнего Патерика , когда по дороге в город для продажи своего рукоделия авва Агафон встретил лежащего прокаженного, который попросил отнести его на то место, где авва собирался продавать рукоделие. Старец так и сделал, причем по мере того, как его рукоделие продавалось, прокаженный просил на вырученные деньги покупать ему хлеба, что авва Агафон послушно исполнял. Когда он все распродал и собирался уходить, прокаженный велел отнести его на то место на дороге, откуда он был принесен. Старец исполнил и это. «Тогда прокаженный сказал: “Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли”. Авва оглянулся на прокаженного, — и не увидел никого: это был Ангел Господень, пришедший испытать старца»25.

Таковы разные образы послушания Лиц Св. Троицы, а также подражавших Лицам в образе бытия святых. Но мы, даже получая благодать Св. Духа, часто остаемся негибкими, косными и не плодоносными, подобно кускам камня. Через послушание

Богу, старшему или младшему брату во Христе Господь стремится смягчить нас, но это послушание достигается нами с трудом, крестовоскресным путем распятия своей воли и отказа от своих естественных желаний.

Обет целомудрия

Второй монашеский обет — это обет целомудрия. С одной стороны, целомудрие (греч. σωφροσύνη) часто понимается как борьба с плотскими страстями, а с другой — этот термин в греческом языке означает способность к целостному мышлению. Это относится далеко не только к телу, но и к душе, уму, и к отсутствию ненужного любо- пытства, выискиванию причин, что является нецеломудренной попыткой проникнуть в образ мышления другого человека. Монах начинает нецеломудренно мыслить, когда, например, он думает: «Почему духовник так сказал? Наверное, ему это не нравится? Или это ему нравится?», и за этим рано или поздно последует действие, а далее могут появиться уже и грубые страсти.

Нецелостное мышление выражается в грубости, выражаемой во всех смыслах: в невосприятии Бога и Его Промысла, в грубом понимании Таинства спасения, в желании за счет своих заслуг получить благодатные дарования от Бога. Нецеломудренное мышление, к сожалению, напоминает мышление сатаны, нецеломудренно вопрошавшего, почему он находится на таком месте, а не на другом, и почему он не выше Бога (Ис 14:13–15).

Монашеские обеты связаны со смирением: обет послушания выполняется через смирение, и точка измерения целомудрия — это также смирение в плане отношения к людям, смирение в сокровенном образе мышления. Система мышления человека, имеющего целомудренный, добрый, целостный помысл, становится все более здоровой, психика становится более целостной. Такие люди живут, как правило, долго, если Бог не призовет их раньше по каким-то причинам. Они имеют

Свеченосица (В монастыре). Худ. Н. А. Бруни, 1891 г.

прозрачное восприятие мира и чуткость, развиваемую послушанием, чуткость к веянию Св. Духа, чуткость к другому человеку, считывание его состояния и готовность помочь в разумной мере.

Предание Церкви хранит множество примеров целомудренного поведения и целомудренного образа мыслей. Прп. Иоанн Лествичник повествует, что «некто, увидев необыкновенную женскую красоту, весьма прославил о ней Творца, и от одного этого видения возгорел любовию к Богу и пролил источник слез»26. То, что для кого-то могло быть соблазном, для другого, «послужило к получению венца славы» и открыло высочайший уровень чистоты, которую он стяжал Духом Святым27. Прп. Мария

Египетская явила пример удивительной победы целомудрия, поскольку, двигаясь ко Христу крестным путем распятия своей плоти в пустыне, она не только преодолела блудные страсти, но преодолела и гордость. «Нечист пред Господом всяк высокосердый» (Притч 16:5) — говорит премудрый Соломон.

Обет нестяжания

Третий обет, который человек дает Богу в монашеском постриге, — это обет не-стяжания. Этот обет чаще всего понимается буквально, как отказ от богатств, необо-гащение, неимение избытка вещей. На самом деле нестяжание так же, как и предшествующие обеты, сводится к троичному богословию, согласно которому, Бог Отец полностью отдает Себя Сыну и Духу, отдает все Свое Божество, ничего не оставляя Себе. Нестяжание — это и образ Христа в Его кенозисе, когда в земном бытии Ему «негде главу приклонить» (Мф 8:20).

История Церкви хранит множество примеров нестяжания. Прп. Максим Кав-сокаливит, проживая на св. горе Афон, постоянно сжигал свои кельи (греч. καυσοκαλυβίτης — сжигающий келии). Он не пребывал в одном месте, но как птицы небесные, которые вьют гнездо то здесь, то там (см. Мф 6:26), останавливался ненадолго в каком-либо месте, делая там из травы каливу, а через некоторое время сжигал ее, шел на новое место и снова сооружал каливу, отчего его и прозвали Кавсокаливит28. А уже приводимый нами в пример авва Агафон, достигший полного нестяжания, говорил: «Если бы возможно было мне взять тело у кого-либо из прокаженных и передать ему мое, то сделать это было бы для меня наслаждением»29. Так же и оптинский старец Антоний (Путилов) на смертном одре говорил, что «всех желал бы утешить, и, если бы можно было, самого себя растерзал бы и раздал всем по кусочку»30.

Итак, обет нестяжания может относиться и ко времени, и к месту, и к бодрствованию, и ко сну, и к послушанию, это понимание того, что все, принадлежащее нам и все в мире дано нам только во временное пользование до ожидаемой вечной Пасхи и всеобщего воскресения. Время жизни, место в храме, стасидия и даже хорошие мысли не принадлежат нам. Мы благодарим Бога за добрые мысли, сознавая их принадлежность Богу и возникновение только при нашем к Нему обращении. По слову святых, «так и быть должно: свет от Света»31. Вне обращенности к Богу у нас могут появиться греховные мысли, источником которых Бог не является, и наше призвание состоит в том, чтобы возрастить и воплотить в жизнь добрые мысли, как «источник добрых дел и слов»32, и отвергнуть мысли греховные в движении ко Христу и совос-кресению с Ним.

Заключение: о призвании монаха и христианина в свете содержания и значения Пасхи

Рассмотренные случаи воплощения в жизнь монашеских обетов разнообразны, и все они являют путь к святости через подражание Христу и Лицам Св. Троицы. Можно сказать, что послушание монаха окружающим людям, его целомудрие и не-стяжание развиваются, благодаря чуткости к Духу Святому, в единении с энергиями Которого происходит обожение.

Пасха. Худ. П. В. Рыженко, 2008 г.

Рассмотрение смысла монашеских обетов в контексте исторического развития церковного Предания и в свете содержания и значения праздника Пасхи показало, что Пасха и монашество — это взаимозависимые понятия, и каждый монах, и каждый христианин имеет призвание достигнуть Пасхи Христовой, насколько это возможно в нашей жизни. Когда Пасха раскроется в нас, то совершится, как говорил прп. Иустин (Попович), «отроичивание»33 нашей жизни, осмысление всех аспектов происходящих с нами событий, и все окажется благим и наполненным глубоким смыслом. «Отро-иченный» человек уже здесь транслирует Царство Божие внутри себя и вокруг себя, что и происходило со всеми св. угодниками, монахами, монахинями, преподобными, служившими и продолжающими служить Богу таким образом.

Отрекаясь от мира как служения страстям, монах служит всему человечеству уже тем, что молится за мир, изменяет себя и дает возможность окружающим через общение с ним почувствовать живого Христа. По наблюдению прп. Паисия Святогорца, когда «мирские, пусть даже неверующие, люди приходят в монастырь и видят настоящих монахов, то, если у них есть доброе расположение, они становятся верую щими… — такова бесшумная проп оведь монаха»34. Прп. Косма Этолийский покинул

Афон и служил грекам, забывающим и отдаляющимся от Православия под турецким игом. Свв. равноапп. Кирилл и Мефодий покинули места своих служений, чтобы проповедовать славянам. Прп. Серафим Саровский принимал тысячи людей, хотя мог и, наверное, хотел жить в уединении. Матерь Божия благословила его служить людям тоже совершенно разным, в том числе и лукавым, приходившим к нему. Другое дело — воспринимали и слышали ли приходящие святого?

Служение монахов миру молитвой, словом и делом может быть целительно. И порой даже образ доброго монаха, улыбающегося окружающим и приветствующего всех: «Христос воскресе» или «Добрый день», помогает почувствовать Нетварный Свет в его сердце. Так, самое простое приветствие может быть служением, продолжающим служение Христа.

Список литературы Пасха и монашество

- Афанасий Великий, свт. На слова: вся Мне предана суть Отцем Моим (Мф 11:27) // Афанасий Великий, свт. Творения. В 4 т. ТСЛ: Собственная типография, 1902–1903. Т. 1. 1902. С. 268–276.

- Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах // Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. В 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2008–2009. Т. 2. С. 155–222.

- Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве // Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. В 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2008–2009. Т. 2. С. 138–144.

- Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. М.: Государственное изд. иностранных и национальных словарей, 1958. Т. 2.

- Древний патерик, изложенный по главам / Пер. с греч. Изд. Афонского русского Пантелеймонова монастыря. М.: Типо-лит. И. Ефимова, 1899.

- Ефрем Филофейский, Аризонский (Мораитис). Моя жизнь со Старцем Иосифом / Пер. с греч. и прим. архим. Симеона (Гагатика). М.; Ахтырка: Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2012.

- Захария (Захару), архим. Христос как путь нашей жизни. Введение в богословие старца Софрония (Сахарова). Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2003.

- Игнатий Брянчанинов, свт. Отечник: Рассказы о жизни святых подвижников. Изд. 5‑е. М.: Даръ, 2009.

- Иоанн Кронштадтский, св. прав. Дневник. В 26 т. Т. 3. 1859–1860. М.: Булат, 2005.

- Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. 8‑е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013.

- Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М.: Самшит, 1995.

- Иустин (Попович), прп. Проблема личности и познания по учению прп. Макария Египетского // Иустин (Попович), прп. Собрание творений / Пер. с сербского С. Фонова. В 5 т. М.: Паломник, 2004–2007. Т. 1. С. 235–309.

- Иустин (Попович), прп. Толкование на Послание к Ефесянам св. ап. Павла // Альфа и Омега. № 24, 25. 2000. Пер. с сербского свящ. И. Вострикова. URL: https://www.pravmir.ru/tolkovanie-na-poslanie-k-efesyanamsvyatogo-apostola-pavla/ (дата обращения: 11.09.2023).

- Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание настоятеля Малоярославецкого Николаевского монастыря, игумена Антония. М.: Козельская Введенская Оптина пустынь, 1870.

- Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. M.: Центр СЭИ, 1991.

- Маркова А. А. Афон и его святыни. М.: Благовест, 2014.

- Николай (Велимирович), свт. Беседа в День Св. Троицы. Пятидесятница. Евангелие о сошествии Духа Святаго // Николай (Велимирович), свт. Беседы. В 2 кн. М.: Лодья, 2003. Кн. 2. С. 462–477.

- Паисий Святогорец, прп. Слова. В 6 т. М.: Изд. дом Св. Гора, 2008. Т. 2. Духовное пробуждение.

- Преподобные оптинские старцы Амвросий и Антоний: Наставления пословицами и поговорками, духовные поучения и размышления. Изд. Сретенского монастыря, Сестричество святителя Петра, митр. Московского. М.; Сергиев Посад: Патриарший изд.-полиграф. центр, 2003.

- Симеон Новый Богослов, прп. Огласительное слово 86 // Слова преподобного Симеона Нового Богослова / В пер. на русский язык с новогреч. еп. Феофана. Изд. 2‑е. М.: Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, Типо-лит. И. Ефимова, 1892. Вып. 1. С. 435–440.

- Софроний (Сахаров), схиархим. Преподобный Силуан Афонский. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011.

- Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2009.

- Требник монашеский. СПб.: Библиополис, 2014.

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. М.: Прогресс, 1986. Т. 3.

- S. Macarius Aegyptus. Homilia VI // J.-P. Migne (ed.). Patrologiae cursus completus (series Graeca, далее — PG). In 161 t. Paris, 1857–1866. Vol. 34: 517–524.

- S. Macarius Aegyptus. Homilia VII // PG 34: 523–528.

- S. Macarius Aegyptus. Homilia XI // PG 34: 543–556.

- S. Macarius Aegyptus. Homilia XL // PG 34: 761–768.