Патогенетическая и клиническая значимость грибкового поражения ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена

Автор: Ступина Т.А., Щудло Н.А., Варсегова Т.Н., Останина Д.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.30, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Среди общепринятых теорий этиологии и патогенеза ладонного фасциального фиброматоза роль инфекционных факторов не рассматривается, однако встречаются упоминания о грибковых поражениях кожи у пациентов с продвинутыми контрактурами и единичные исследования, выявившие грибковую инфекцию в операционном материале таких пациентов.Цель работы - оценить патогенетическую и клиническую значимость грибкового поражения ладонной фасции при контрактуре Дюпюитрена.Материалы и методы. Изучена 41 история болезни пациентов, оперированных по поводу контрактуры Дюпюитрена II-IV степени. Операционный материал исследован на свето-оптическом уровне (окраски гематоксилин-эозин и метенамином-серебром P.A.S.M.) и методом сканирующей электронной микроскопии.Результаты. Грибковое поражение ладонного апоневроза выявлено у 20 пациентов из 41, обнаружены различные варианты тканевой реакции на внедрение грибов в ладонный апоневроз и перфорирующие его кровеносные сосуды. Группы пациентов без признаков грибковой инвазии (n = 21) и с признаками грибкового поражения ладонного апоневроза (n = 20) сопоставимы по клинико-демографическим характеристикам, но достоверно отличаются по частоте ранних рецидивов - 0 против 25 % в группе с грибковым поражением (p = 0,02).Обсуждение. Иммуногенетические особенности пациентов с ладонным фасциальным фиброматозом и характерные поражения кожи создают общие и местные условия для внедрения грибковой флоры.Заключение. Гистологическое выявление псевдогиф рода Candida в ладонном апоневрозе и просветах кровеносных сосудов у пациентов с контрактурой Дюпюитрена верифицирует инвазивный кандидоз, статистически доказана взаимосвязь грибкового поражения апоневроза с увеличением частоты ранних рецидивов контрактуры. Для увеличения длительности безрецидивного периода и, потенциально, продолжительности жизни пациентов необходимы консультации инфекционистов-микологов и коррекция модифицируемых факторов риска кандидоза.

Ладонный фасциальный фиброматоз, контрактура дюпюитрена, микозы, рецидивы

Короткий адрес: https://sciup.org/142240809

IDR: 142240809 | УДК: 616.757.7-007.681-002.828-036.87 | DOI: 10.18019/1028-4427-2024-30-1-59-66

Текст научной статьи Патогенетическая и клиническая значимость грибкового поражения ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена

Болезнь Дюпюитрена (ладонный фасциальный фиброматоз – ЛФФ) относится к фибропролиферативным заболеваниям соединительной ткани, которое характеризуется повышенным содержанием миофибробластов, гиперпродукцией коллагена III и I типов, утолщением и контракцией ладоннопальцевой фасции и дермы кожи [1]. Изменения фасциальных структур и покровных тканей приводят к ограничениям разгибания пальцев, а затем – к контрактурам и фиксированной деформации пястно-фалангового и межфаланговых суставов, снижению силы кистевого схвата [2]. Эти изменения неизбежно снижают качество жизни пациентов, нарушая профессиональные навыки, повседневную активность и социальные контакты [3]. Несмотря на разработку множества методик консервативного, хирургического и миниинвазивного лечения контрактуры Дюпюитрена [4], фасциальный фиброматоз считается инкурабельным, поскольку обладает инфильтративным ростом и рецидивирует [5].

Среди общепринятых теорий этиологии и патогенеза болезни Дюпюитрена основными являются генетическая, микротравматическая, иммунологическая, токсическая, ишемическая [6], метаболическая [7]. Для фиброматозных узлов характерны микрососудистые изменения, прежде всего, окклюзия капилляров и пролиферация перицитов, а также присутствие макрофагов, численность которых коррелирует с количеством миофибробластов; вокруг узлов локализуются лимфоциты [8].

Несмотря на выявление клеток воспалительного ряда у большинства пациентов, роль инфекционных факторов в развитии фасциального фиброматоза традиционно не рассматривается. Однако описан случай флегмонозно-абсцедирующей инфекции при первой стадии заболевания [9], развитие микозов кожи упоминается при контрактурах тяжёлой степени [10]. Втяжения кожи, формирующиеся у некоторых пациентов на ранних стадиях заболевания [11], могут способствовать проникновению возбудителя инфекции вглубь [12]. С помощью сканирующей электронной микроскопии у пациентов с контрактурой Дюпюитрена было установлено наличие почкующейся грибковой флоры в иссечённых при фасциэктомии участках патологически изменённого апоневроза [13]. Диагностика микозов критична не только для полноценной послеоперационной реабилитации, но и дальнейшей жизни пациентов, однако остаётся неясной патогенетическая и клиническая значимость микотической инвазии фасциальных структур кисти.

Цель работы – оценить патогенетическую и клиническую значимость грибкового поражения ладонной фасции при контрактуре Дюпюитрена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период 2017–2020 гг. в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. акад. Г.А. Илизарова прооперировано 153 пациента с контрактурой Дюпюитрена. Методом случайного отбора сформирована выборка из 41 пациента с контрактурой II-IV степеней по R. Tubiana [14], перенесших частичную фасциэктомию. Среди них было 39 мужчин и 2 женщины в возрасте от 39 до 77 лет.

Критерии включения – клинически выраженный и гистологически подтверждённый ладонный фасциальный фиброматоз. Критерии невключения – контрактуры кисти другой этиологии.

Для гистологического исследования тканевые образцы после фиксации в 10 % растворе нейтрального формалина заключали в парафин по стандартной методике. На микротоме НМ 450 Thermo Scientific (США) изготавливали парафиновые срезы (толщиной 5-7 мкм), которые окрашивали гематоксилином и эозином, для выявления мицелия грибов использовали окраску метенамином-серебром P.A.S.M. Светооптическое исследование и оцифровку изображений гистологических срезов осуществляли с помощью микроскопа AxioScope.A1 с цифровой камерой AxioCam и программного обеспечения Zen Вlue Еdition (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия).

Фиксированные в формалине тканевые образцы (размером 3 × 5 мм) для исследования в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-840 (Jeol, Япония) промывали в дистиллированной воде, затем обезвоживали в этаноле (от 70 до 96 %) и пропитывали 3,3-диметил-2-метиленбицикло[2,2,1]гептаном (камфен) [15]. Образцы высушивали в термостате при 37 °С, затем с помощью токопроводящего клея монтировали на отполированные чистые алюминиевые диски и напыляли серебром в ионном напы-лителе IB-6 (Eiko, Япония). С помощью проводящей пасты обеспечивали отведение заряда с напыленной поверхности образца.

Для последующего клинико-статистического анализа по результатам исследования операционного материала на светооптическом уровне и СЭМ пациенты были подразделены на две группы: контрактура Дюпюитрена без признаков микотической инвазии (группа 1, n = 21) и контрактура Дюпюитрена с признаками микотического поражения ладонного апоневроза (группа 2, n = 20). Для сравнительного анализа использовали следующие параметры: возраст в момент начала ЛФФ, соотношение мужчин и женщин, возраст на момент операции, частота ЛФФ обеих кистей, степень контрактуры, число пальцев с нарушенной функцией, частота первичных операций и операций по поводу рецидивов, частота обращений по поводу рецидивов.

Статистическую обработку количественных данных провели в программе Attestat (версия 9.3.1, разработчик И.П. Гайдышев, сертификат Роспатента № 2002611109). Гипотезы о нормальности распределения проверяли по критериям Шапиро – Уилка. Для некоторых выборок гипотеза о нормальности была отклонена, табличные данные представлены в виде медиан и квартилей, а также минимальных и максимальных значений (Me (Q1÷Q3)) (min-max). Для проверки гипотез о различиях сравниваемых групп применяли критерий Манна – Уитни и точный критерий Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

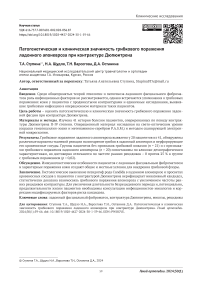

При световой микроскопии парафиновых срезов у четырех пациентов из 41 (9,76 %) были выявлены признаки микотического поражения ладонного апоневроза. Псевдомицеллярные структуры (почкующиеся дрожжевые клетки и псевдогифы) располагались в очагах хронического воспаления с признаками активации лимфоцитов и макрофагов, а также отложениями аморфного эозинофильного вещества (рис. 1, а, б). Окраска P.A.S.M. выявляла серебро-позитивные дрожжевые клетки и псевдогифы в периваскулярных пространствах и в просветах кровеносных сосудов (рис. 1, в, г). У одного пациента из четырёх в очагах хронического воспаления наряду с лимфоцитами и макрофагами обнаружены гигантские многоядерные макрофаги типа клеток инородных тел, дегенеративно изменённые эозинофилы (рис. 1, д).

Рис. 1. Фрагменты ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена с признаками грибковой инвазии: а – псевдомицеллярные структуры (стрелка); б – очаг хронического воспаления (стрелка); в, г – псевдогифы в просвете кровеносных сосудов (стрелки); д – гигантские многоядерные макрофаги типа клеток инородных тел (стрелки); е – облитерированная артериола. Парафиновые срезы, окраска гематоксилином и эозином (а, б, д, е), метенамин-серебром P.A.S.M. (в, г). Увеличение 200× (а, б) и 400× (в, г, д, е)

Малочисленные дрожжевые клетки и короткие псевдогифы, а также кристаллические включения располагались в цитоплазме гигантских многоядерных макрофагов типа клеток инородных тел. Встречались облитерированные артериолы (рис. 1, е), в которых наряду с погибающими клетками сосудистой стенки и клетками воспалительного ряда выявлялись дегенерирующие дрожжевые клетки.

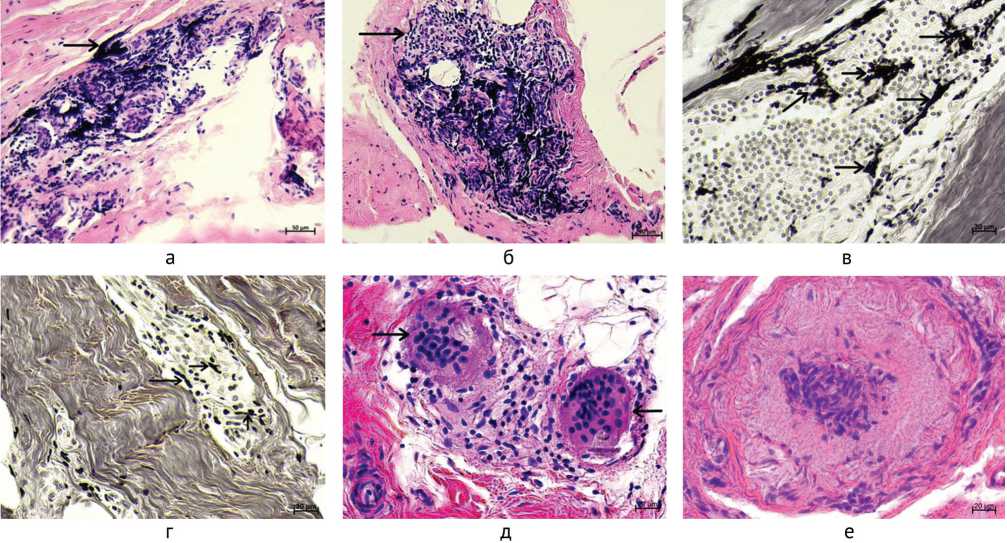

Методом СЭМ присутствие грибковой флоры (рис. 2, а-г) обнаружено у 20 пациентов из 41 (43,9 %). У 18 пациентов из 20 были выявлены почкующиеся дрожжевые клетки и псевдогифы (рис. 2, а, б, в), а у двух пациентов – псевдогифы с бластоспорами (рис. 2, г).

Дрожжевые клетки имели округлую, округло-овальную, грушевидную либо слегка вытянутую форму, их размеры варьировали от 2 до 7 мкм. Наряду с отдельно лежащими дрожжевыми клетками встречались почкующиеся. У части клеток отмечено ярко контрастированное углубление в центре (рис. 2, в).

Рис. 2. Фрагменты патологически измененного ладонного апоневроза. СЭМ: а – одиночные и почкующиеся дрожжевые клетки; б – псевдогифа; в – псевдогифа и бластоспоры; г – дрожжевые клетки (горизонтальные стрелки), формирующие бластоспоры (вертикальные стрелки). ×2300 (а), ×1700 (б), ×6000 (в), ×1800 (г)

Как при сохранных, так и разрушенных межклеточных контактах на одном конце клетки был выражен кольцевидный поясок, а на другом – почка. Толщина зоны межклеточных контактов составляла не более 0,5 мкм. Бластоспоры расположены на поверхности дрожжевых клеток в виде гроздеподобных скоплений, местами погруженные в межклеточный матрикс (рис. 2, г), имели шарообразную форму, гете-рогенны по размеру. Вокруг почкующихся дрожжевых клеток формировались полости, так как волокна соединительной ткани разрыхлялись, расслаивались и лизировались (рис. 2, а-в).

При сравнении клинико-статистических показателей пациентов (табл. 1), разделённых на группы по признаку отсутствия грибковой флоры или её наличия, установлено, что группы сопоставимы по возрасту, гендерному составу, давности фасциального фиброматоза и частоте поражения обеих рук, степени контрактуры, количеству пальцев с нарушенной функцией, соотношению первичных операций и операций по поводу рецидивов, а также частоте обращений по поводу отдалённых рецидивов (через 11-18 лет после первичной операции) – p > 0,05.

Таблица 1

Клинико-статистические показатели пациентов с контрактурой Дюпюитрена (КД)

|

Параметры |

Группа 1, n = 21 |

Группа 2, n = 20 |

P 1,2 |

||

|

Me (Q1÷Q3) |

(min-max) |

Me (Q1÷Q3) |

(min-max) |

||

|

Возраст в момент начала ЛФФ, лет |

51 (40÷55) |

(39-66) |

48 (42÷59) |

(38-69) |

0,921 |

|

Мужчины : женщины |

21:1 |

19:1 |

0,742 |

||

|

Возраст в момент операции, лет |

57 (54,5÷63,5) |

(45-71) |

59 (55÷65) |

(39-77) |

0,571 |

|

Давность фасциального фиброматоза, лет |

5 (3÷7,5) |

(1-15) |

6 (2,25÷10) |

(1,5-18) |

0,671 |

|

Частота фасциального фиброматоза обеих рук, % |

57,14 |

50,0 |

0,762 |

||

|

Степень контрактуры |

3 (2,75÷3) |

(1-4) |

3 (2,5÷3,75) |

(2-4) |

0,521 |

|

Число пальцев с нарушенной функцией |

2 (1÷3) |

(1-6) |

2 (1÷3,5) |

(1-7) |

0,991 |

|

Соотношение исследованного материала от первичных операций и операций по поводу рецидива |

19:2 |

16:4 |

0,412 |

||

|

Частота рецидивов контрактуры в отдалённые сроки (11-18 лет), % |

9,52 |

5,00 |

0,522 |

||

|

Частота ранних рецидивов (4-15 месяцев после первичной операции), % |

0 |

25 |

0,022* |

||

1 – критерий Манна – Уитни; 2 – точный критерий Фишера; * – различия значимы при p < 0,05

Однако обращений по поводу ранних рецидивов (через 4-15 месяцев после первичной операции) в группе 1 не было, а в группе 2 их частота составила 25 % ( p < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Инвазивные грибковые инфекции вплоть до настоящего времени остаются недооценённой причиной заболеваний и смертности [16] даже у иммунокомпетентных носителей [17].

Наличие грибковой флоры в операционном материале пациентов с контрактурой Дюпюитрена было установлено нами ранее, показана более высокая разрешающая способность СЭМ по сравнению со световой микроскопией в обнаружении грибов и определении их таксономической принадлежности [13]. Данное исследование, выполненное на большем материале, не только подтвердило трудность обнаружения грибковой флоры на светооптическом уровне и частую встречаемость грибковой флоры в ладонном апоневрозе при контрактуре Дюпюитрена, но позволило выявить различные варианты тканевой реакции на внедрение грибов в ладонный апоневроз, а также проникновение дрожжевых клеток и псевдогиф в сосуды, перфорирующих ладонный апоневроз. Проникновению грибковой флоры сквозь эпителиальный и эндотелиальный барьеры могут способствовать нарушения кровоснабжения [18, 19].

Формирующийся в зоне инвазии лимфоцитарно-гистиоцитарный хронический воспалительный инфильтрат, гигантские многоядерные клетки, дегенерирующие эозинофилы, формирование кристаллов и повреждения кровеносных сосудов характерны, но неспецифичны для грибковых инфекций, так как могут встречаться при бактериальных и паразитарных поражениях [20].

Псевдогифы, диморфизм (дрожжевые клетки и бластоспоры), а также особенности ультраструктуры межклеточных контактов грибковых клеток [21] характерны для Candida albicans – наиболее распространённого представителя оппортунистической грибковой флоры, различные стадии морфогенеза которого по-разному влияют на иммунное распознавание [22]. Кандидоз кожи, вызванный другими видами рода Candida, в клинике встречается редко, так как для человека необычен [23]. Поскольку другие виды рода Candida могут отличаться повышенной резистентностью к лекарственным препаратам, в последние годы ведётся интенсивная разработка молекулярных и генетических методов видовой идентификации, которые обладают более высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с традиционными микробиологическими методами [24].

Роль гистологического исследования в диагностике микозов велика, так как наличие грибов, а также признаков их инвазии в ткани и кровеносные сосуды в гистологических препаратах является достоверным доказательством глубокой грибковой инфекции [25]. При подозрениях на наличие грибковой флоры и даже при клинической манифестации микозов микробиологические методы часто дают ложно-отрицательные результаты и не позволяют отдифференцировать контаминацию, колонизацию и инфекцию, а методы полимеразной цепной реакции (PCR) и иммуногистохимические реакции доступны не во всех лабораториях, поэтому сканирующая электронная микроскопия оценивается как важный метод диагностики [26], с помощью которого можно выявить грибковые поражения [27].

В работе впервые проведён сравнительный клинико-статистический анализ двух групп пациентов с контрактурой Дюпюитрена: без признаков грибковой инвазии и с поражением ладонного апоневроза грибами рода Candida. Группы сопоставимы по клинико-демографическим характеристикам, но достоверно отличаются по частоте ранних рецидивов контрактуры Дюпюитрена, что свидетельствует о патогенетически значимой роли грибковой инвазии как повреждающего фактора, инициирующего активность фасциального фиброматоза. Характерные для болезни Дюпюитрена иммуногенетиче-ские особенности [28] формируют общие (системные) факторы риска грибковой инвазии. Вовлечение в фиброматозный процесс кожи [29] нарушает её барьерные свойства и создаёт местные условия для внедрения возбудителей инфекции в глубже лежащие ткани. С другой стороны, прежде всего при исследовании Candida albicans, а затем и других видов этого рода грибов разными авторами выявлен пептидный токсин кандидализин, перфорирующий клеточные мембраны и угнетающий систему комплемента [30].

Грибы Candida известны как представители нормальной микробиоты слизистых оболочек и кожи большинства здоровых людей, однако под влиянием общих и местных факторов комменсалы трансформируются в патогены. Для кожного кандидоза характерна поверхностная локализация, поражения дермы и подкожной клетчатки встречаются редко [31]. В выполненном нами исследовании выявлено внедрение псевдогиф Candida в глубокие ткани (ладонный апоневроз), а также в кровеносное русло, что относится к критериям инвазивного кандидоза, который, как правило, развивается вследствие повышенной колонизации в сочетании с нарушенными факторами общей и местной защиты организма пациента [32]. Грибы Candida, проникшие в кровеносное русло, могут быть успешно элиминированы из организма здорового человека, однако у пожилых пациентов с хроническими заболеваниями кандидемия часто приводит к гематогенной диссеминации возбудителя и фатальным осложнениям [33].

Ограничения выполненного исследования – его моноцентровой характер и средний объём выборки.

Перспективны дальнейшие комплексные исследования с применением иммуногистохимического анализа, PCR, микробиологических посевов крови и раневой жидкости для разработки рациональной антимикотической терапии и противорецидивной терапии фасциального фиброматоза. Консультация пациентов с контрактурой Дюпюитрена инфекционистом-микологом и назначение этиотропной терапии не отменяет необходимости коррекции модифицируемых факторов риска кандидоза, к которым относится мальнутриция и дефицит микронутриентов, ожирение, сахарный диабет, нерациональные антибиотикотерапия и приём кортикостероидов [34].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гистологическое выявление псевдогиф рода Candida в ладонном апоневрозе и просветах кровеносных сосудов у пациентов с контрактурой Дюпюитрена верифицирует инвазивный кандидоз, статистически доказана взаимосвязь грибкового поражения апоневроза с увеличением частоты ранних рецидивов контрактуры. Для увеличения длительности безрецидивного периода и, потенциально, продолжительности жизни пациентов необходимы консультации инфекционистов-микологов и коррекция модифицируемых факторов риска кандидоза.

Список литературы Патогенетическая и клиническая значимость грибкового поражения ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена

- Wade R, Igali L, Figus A. Skin involvement in Dupuytren's disease. J Hand Surg Eur Vol. 2016;41(6):600-608. doi: 10.1177/1753193415601353

- Grazina R, Teixeira S, Ramos R, et al. Dupuytren's disease: where do we stand? EFORT Open Rev. 2019;4(2):63-69. doi: 10.1302/2058-5241.4.180021

- Wilburn J, McKenna SP, Perry-Hinsley D, Bayat A. The impact of Dupuytren disease on patient activity and quality of life. J Hand SurgAm. 2013;38(6):1209-1214. doi: 10.1016/j.jhsa.2013.03.036

- Dutta A, Jayasinghe G, Deore S, et al. Dupuytren's Contracture - Current Concepts. J Clin Orthop Trauma. 2020;11(4):590-596. doi: 10.1016/j.jcot.2020.03.026

- Soreide E, Murad MH, Denbeigh JM, et al. Treatment of Dupuytren's contracture: a systematic review. Bone Joint J. 2018;100-B(9):1138-1145. doi: 10.1302/0301-620X.100B9.BJJ-2017-1194.R2

- Bobinski R. Etiologia przykurczu Dupuytrena [Etiology of Dupuytren's contracture]. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2008;73(4):232-5. (In Polish.)

- Rydberg M, Zimmerman M, Lofgren JP, et al. Metabolic factors and the risk of Dupuytren's disease: data from 30,000 individuals followed for over 20 years. Sci Rep. 2021;11(1):14669. doi: 10.1038/s41598-021-94025-7

- Andrew JG, Andrew SM, Ash A, Turner B. An investigation into the role of inflammatory cells in Dupuytren's disease. J Hand Surg Br. 1991;16(3):267-71. doi: 10.1016/0266-7681(91)90051-o

- Unglaub F, Loos B, Schwarz S, et al. Phlegmonous-infection in first degree Dupuytren's disease. Arch Orthop Trauma Surg. 2009;129(4):445-8. doi: 10.1007/s00402-008-0589-7

- Dumitrescu-Ionescu D. A New Therapeutic Approach to Dupuytren's Contracture/Disease (DD). Adv Plast Reconstr Surg.. 2017;1(5):129-136.

- Trojian TH, Chu SM. Dupuytren's disease: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2007;76(1):86-89.

- Wylock P, Vansteenland H. Infection associated with a palmar skin pit in recurrent Dupuytren's disease. J Hand Surg Am. 1989;14(3):518-520. doi: 10.1016/s0363-5023(89)80015-2

- Ступина Т.А., Мигалкин Н.С., Щудло Н.А., Щудло М.М. Обнаружение грибов в ладонном апоневрозе при контрактуре Дюпюитрена методом сканирующей электронной микроскопии. Травматология и ортопедия России. 2020;26(1):147-152. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-1-147-152

- Tubiana R. Dupuytren's disease of the radial side of the hand. Hand Clin. 1999;15(1):149-159.

- Силантьева Т.А., Горбач Е.Н., Ирьянов Ю.М., Ступина Т.А., Варсегова Т.Н. Способ подготовки образцов биологических тканей для исследования в сканирующем электронном микроскопе. Патент РФ на изобретение № 2397472. 20.08.2010. Бюл. № 23. Доступно по: https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber= 2397472&TypeFile=html. Ссылка активна на 15.11.2023.

- Firacative C. Invasive fungal disease in humans: are we aware of the real impact? Mem Inst Oswaldo Cruz. 2020;115:e200430. doi: 10.1590/0074-02760200430

- Badiee P, Zare M. Consideration of Invasive Fungal Infections in Immunocompetent Hosts. Arch Clin Infect Dis. 2017;12(4):e66111. doi: 10.5812/archcid.66111

- Долганова Т.И., Щудло Н.А., Шабалин Д.А., Костин В.В. Оценка гемодинамики артерий кисти и микроциркуляции кожи при контрактуре Дюпюитрена 3-4 стадий до и после оперативного лечения с применением чрескост-ной фиксации по Г.А. Илизарову. Гений ортопедии. 2019;25(1):86-92. doi: 10.18019/1029-4427-2019-25-1-86-92

- Щудло Н.А., Варсегова Т.Н., Ступина Т.А., Щудло М.М. Типы и стадии сосудистого ремоделирования при контрактуре Дюпюитрена (анализ 506 артерий в операционном материале 111 пациентов). Гений ортопедии. 2020;26(2):179-184. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-179-184

- Ghosh A, Gharti Magar D, Thapa S, et al. Histopathology of important fungal infections - a summary. J Pathol Nep. 2019;9(1):1490-1496. doi: 10.3126/jpn.v9i1.23377

- Staniszewska M, Bondaryk M, Swoboda-Kopec E, et al. Candida albicans morphologies revealed by scanning electron microscopy analysis. Braz J Microbiol. 2013;44(3):813-21. doi: 10.1590/S1517-83822013005000056

- Mukaremera L, Lee KK, Mora-Montes HM, Gow NAR. Candida albicans Yeast, Pseudohyphal, and Hyphal Morphogenesis Differentially Affects Immune Recognition. Front Immunol. 2017;8:629. doi: 10.3389/fimmu.2017.00629

- Farzeen I, Muzammil S, Rafique A, et al. Cutaneous Candidiasis. In book: Askun T, ed. Candida and Candidiasis. IntechOpen; 2023. doi: 10.5772/intechopen.100869

- Eghtedar Nejad E, Ghasemi Nejad Almani P, Mohammadi MA, Salari S. Molecular identification of Candida isolates by Real-time PCR-high-resolution melting analysis and investigation of the genetic diversity of Candida species. J Clin Lab Anal. 2020;34(10):e23444. doi: 10.1002/jcla.23444

- Guarner J, Brandt ME. Histopathologic diagnosis of fungal infections in the 21st century. Clin Microbiol Rev. 2011;24(2):247-80. doi: 10.1128/CMR.00053-10

- Yue X, Wang A, Li Q. The Role of Scanning Electron Microscopy in the Direct Diagnosis of Onychomycosis. Scanning. 2018;2018:1581495. doi: 10.1155/2018/1581495

- Yuping R, Kaiwen Z, Wenying H, et al. Observation of Fungi, Bacteria, and Parasites in Clinical Skin Samples Using Scanning Electron Microscopy. In book: Janecek M, Kral R, eds. Modern Electron Microscopy in Physical and Life Sciences. InTech; 2016. doi: 10.5772/61850

- McCarty S, Syed F, Bayat A. Role of the HLA System in the Pathogenesis of Dupuytren's Disease. Hand (N Y). 2010;5(3):241-250. doi: 10.1007/s11552-009-9255-y

- Wade R, Igali L, Figus A. Skin involvement in Dupuytren's disease. J Hand Surg Eur Vol. 2016;41(6):600-608. doi: 10.1177/1753193415601353

- Russell CM, Rybak JA, Miao J, et al. Candidalysin: Connecting the pore forming mechanism of this virulence factor to its immunostimulatory properties. J Biol Chem. 2023;299(2):102829. doi: 10.1016/j.jbc.2022.102829

- Talapko J, Juzbasic M, Matijevic T, et al. Candida albicans-The Virulence Factors and Clinical Manifestations of Infection. J Fungi (Basel). 2021;7(2):79. doi: 10.3390/jof7020079

- Pappas PG, Lionakis MS, Arendrup MC, et al. Invasive candidiasis. Nat Rev Dis Primers. 2018;4:18026. doi: 10.1038/ nrdp.2018.26

- Barchiesi F, Orsetti E, Mazzanti S, et al. Candidemia in the elderly: What does it change? PLoS One. 2017;12(5):e0176576. doi: 10.1371/journal.pone.0176576

- Martins N, Ferreira IC, Barros L, et al. Candidiasis: predisposing factors, prevention, diagnosis and alternative treatment. Mycopathologia. 2014;177(5-6):223-240. doi: 10.1007/s11046-014-9749-1