Патогенетическая значимость полиморфных вариантов гена TREM-1 в развитии полиорганной недостаточности после кардиохирургического вмешательства

Автор: Хуторная М. В., Синицкая А. В., Синицкий М. Ю., Понасенко А. В., Григорьев Е. В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.38, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. На сегодняшний день существует потребность в поиске высокоспецифичного, высокочувствительного и простого в использовании маркера полиорганной недостаточности (ПОН), который поможет облегчить ранний прогноз данного неблагоприятного состояния, предотвратить осложнения и снизить смертность в раннем послеоперационном периоде.Цель: оценить патогенетическую значимость полиморфных вариантов гена TREM-1 в развитии ПОН у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) после кардиохирургического вмешательства.Материал и методы. Для проведения исследования отобраны 592 пациента с ИБС (564 пациента с неосложненным послеоперационным периодом и 28 пациентов с развившейся ПОН). Проведено генотипирование восьми полиморфных вариантов TREM-1 (rs1817537, rs3804277, rs6910730, rs7768162, rs2234246, rs4711668, rs9471535, rs2234237) методом полимеразной цепной реакции.Результаты. Выявлено, что с повышенным риском развития ПОН после планового оперативного вмешательства ассоциированы аллели Т rs2234246, G rs1817537 и Т rs3804277 TREM-1 по доминантной модели наследования. Со сниженным риском развития ПОН обнаружены ассоциации по двум полиморфным локусам TREM-1 rs7768162 и rs4711668 по аддитивной модели наследования. При изучении полиморфных вариантов rs2234237, rs6910730 и rs9471535 в отношении развития ПОН значимых отличий не выявлено. В исследовании не установлены статистически значимые связи между наследуемым гаплотипом и риском развития ПОН. При помощи программы MDR определены 3 наиболее значимые модели ген-генных взаимодействий полиморфных локусов TREM-1, ассоциированных с развитием ПОН у пациентов после кардиохирургического вмешательства.Заключение. Полученные результаты демонстрируют значимый вклад полиморфных вариантов гена TREM-1 в развитие ПОН у пациентов кардиохирургического профиля.

Ишемическая болезнь сердца, коронарное шунтирование, полиорганная недостаточность, врожденный иммунитет, trem-1

Короткий адрес: https://sciup.org/149142829

IDR: 149142829 | УДК: 616.12-005.4-089.168-06:616.1/.8-008.6-092.19 | DOI: 10.29001/2073-8552-2023-38-2-147-155

Текст научной статьи Патогенетическая значимость полиморфных вариантов гена TREM-1 в развитии полиорганной недостаточности после кардиохирургического вмешательства

УДК 616.12-005.4-089.168-06:616.1/.8-008.6-092.19

Полиорганная недостаточность (ПОН), развивающаяся после кардиохирургических вмешательств, остается основной непосредственной причиной смерти пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [1]. На сегодняшний день существует потребность в поиске высокоспецифичного, высокочувствительного и простого в использовании маркера ПОН, который поможет облегчить ранний прогноз данного неблагоприятного состояния, предотвратить осложнения и снизить смертность в раннем послеоперационном периоде. Большое количество проведенных исследований и значительные достижения в понимании ПОН на молекулярном и клеточном уровнях до настоящего времени не позволили в полном объеме изучить патогенез данного критического состояния [2].

Одним из ключевых звеньев патогенеза ПОН в настоящее время считается системный воспалительный ответ (СВО), несмотря на то, что после перенесенной операции он является закономерным физиологическим механизмом адаптации к хирургической травме и реперфузионным повреждениям в раннем послеоперационном периоде [3]. В основе СВО лежат гиперреакция клеточно- го и гуморального иммунитета с дисбалансом про- и противовоспалительных цитокинов в ответ на хирургическую травму, наркоз, гипоксию, контакт клеток крови с контуром аппарата искусственного кровообращения (ИК), интенсивную терапию с использованием широкого спектра лекарственных препаратов [4].

Важным фактором, определяющим варианты реакции организма человека на хирургическое повреждение, выступает генетическое отличие в популяции. Основной причиной данного отличия может выступать полиморфизм генов врожденного иммунитета, в конкретных случаях связанный с наследственной склонностью к течению воспалительного ответа по различным сценариям, в зависимости от скорости активации тех или иных сигнальных путей. Одним из предполагаемых маркеров, играющих важную роль в усилении воспалительного ответа, может выступать TREM-1 .

На сегодняшний день TREM-1 может рассматриваться не только как диагностический маркер микробных инфекций, но он также может служить маркером для оценки тяжести заболевания при других воспалительных и аутоиммунных заболеваниях [5, 6].

Исходя из вышеописанного, была сформулирована цель исследования: оценка патогенетической значимости полиморфных вариантов гена TREM-1 в развитии ПОН у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) после кардиохирургического вмешательства.

Материал и методы

Общеклиническая характеристика пациентов и принцип разделения их на группы

Обследованы 592 пациента (125 женщин – 21,1%) и 467 мужчин – 78,9%) в возрасте от 33 до 77 лет (средний возраст – 59 лет) с ИБС, стенокардией I–IV функционального класса (ФК), хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I–IV ФК, проходивших лечение на базе НИИ КПССЗ (Кемерово, Российская Федерация).

Критерии включения в исследование:

-

1) клинически и инструментально установленный диагноз хронической ИБС;

-

2) плановая операция аортокоронарное шунтирование (АКШ) в условиях искусственного ИК;

-

3) принадлежность к русской национальности;

-

4) возраст > 18 лет;

-

5) наличие подписанного информированного согласия от пациентов на участие в исследовании.

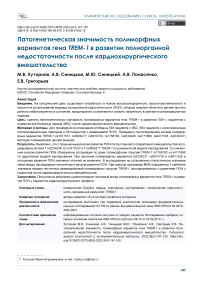

Все лица, имеющие отягощенный анамнез (злокачественные новообразования, аутоиммунные, психические и инфекционные заболевания), сочетанные операции и хирургические осложнения, были исключены из исследования. Общеклинические характеристики пациентов, включенных в исследование, представлена в виде диаграммы на рисунке 1.

Работа одобрена локальным этическим комитетом НИИ КПССЗ (протокола ЛЭК № 72 от 25.09.2013 г.).

Всем пациентам выполнена операция АКШ при стандартизированной холодовой кардиоплегии кровью и непульсирующем режиме ИК (ON-PUMP) в плановом порядке. Время ИК составило 96 (79–115) мин, время пережатия аорты – 61 (50–75) мин, кратность кардиоплегии – 3 (2–4) раза, количество шунтируемых артерий – 3 (2–3) шт.

По клиническому течению раннего послеоперационного периода все пациенты ретроспективно были раз- делены на две группы по отсутствию (группа сравнения) или наличию ПОН (основная группа). Для динамической оценки выраженности органной недостаточности в раннем послеоперационном периоде использовали шкалу SOFA (Sepsis-Related Organ Failure Assessment) [7, 8].

Таким образом, в первую группу (группа без ПОН) вошли 564 пациента (95,3%) с неосложненным течением раннего послеоперационного периода (с удовлетворительным функционированием всех органов и систем) и пациенты с осложненным течением раннего послеоперационного периода без клинически выраженных признаков ПОН (с нарушениями со стороны 1–2 огранных систем с быстрой компенсацией). Оценка по шкале SOFA для группы без ПОН составила от 0 до 4 баллов. Вторую группу (группа с ПОН) составили 28 пациентов (4,7%), у которых в раннем послеоперационном периоде было диагностировано комбинированное нарушение функций 2 и более систем с дальнейшим прогрессированием органных нарушений, что привело к развитию ПОН в раннем послеоперационном периоде. Оценка по шкале SOFA для группы с ПОН была 4 и более баллов.

Сбор материала исследования и проведение генетического исследования

У пациентов натощак проводили забор крови в стерильные вакуумные пробирки с K3ЭДТА производства Vacuette (Greiner bio-one, Австрия) до операции (1-я точка) и через 18–20 ч после операции в ОРИТ (2-я точка). Геномную ДНК выделяли фенол хлороформным методом из лейкоцитов цельной венозной крови. Качество и количество выделенной ДНК оценивали при помощи прибора «NanoDrop-2000» («Thermo Fisher Scientific», США).

В исследование включены 8 полиморфных вариантов TREM-1: rs1817537, rs3804277, rs6910730, rs7768162, rs2234246, rs4711668, rs9471535, rs2234237, для отбора которых использовались базы данных dbSNP, SNPinfo и SNPnexus. Выбор однонуклеотидных полиморфных сайтов сделан на основании наших предыдущих исследований [9]. Амплификацию полиморфных вариантов TREM-1 проводили методом TaqMan в формате учета прохождения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени ( Real-Time PCR) на анализаторе «ViiA™ 7» (Applied Biosystems, США) по протоколу производителя. Генотипирование осуществляли в 96-луночном формате с помощью слепого метода и 10% повтором образцов для контроля качества генотипирования.

Статистическая обработка результатов

Для проведения статистического анализа использовали программы SNPStats и GraphPad Prism 8.0. Проверку нормальности распределения количественных показателей в группах осуществляли методом Колмогорова – Смирнова. Количественные данные представлены медианой ( Ме ) и интерквартильным диапазоном ( Q 1– Q 3), категориальные показатели – абсолютными и относительными (в %) частотами встречаемости. При анализе результатов генотипирования учитывали соответствие наблюдаемого распределения частот генотипов ожидаемому равновесному распределению Харди – Вайнберга (HWE) с помощью χ 2-критерия.

Для сравнения категориальных показателей, частот генотипов и аллелей в анализируемых группах применяли критерий χ 2 Пирсона с поправкой Йетса или точный критерий Фишера.

Рис. 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование

Примечание: БЦА – брахиоцефальные артерии, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ФК – функциональный класс, ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга, ХИНК – хроническая ишемия нижних конечностей, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, ХПН – хроническая почечная недостаточность, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.

Fig. 1. Characteristics of patients included in the study

Note: ОНМК – Acute strores, ФК – Class, ХИГМ – Chronic cerebral ischemia, ХИНК – Chronic liwer limb ischemia, ХОБЛ – Chronic obstructive pulmonary disease, ХПН – Chronic renal failure, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, CHF – congestive heart failure.

Для сравнения частоты встречаемости потенциальных предикторов развития ПОН в исследуемых группах использовали отношение шансов (OШ) и его 95% доверительный интервал (95% ДИ ОШ) по четырем моделям наследования (доминантной, рецессивной, овер-доминантной и аддитивной). Выбор оптимальной модели наследования осуществляли по информационному критерию Акаике (Akaike information criterion, AIC). Пороговый уровень статистической значимости при проверке гипотез составлял р = 0,05. Анализ межгенных взаимодействий проводили при помощи программы MDR v.3.0.2.

Результаты

Выявлено, что по характеру течения ИБС на доопера-ционном этапе группы исследования были сопоставимы (табл. 1). Кроме того, среди пациентов, у которых в раннем послеоперационном периоде развилась ПОН, было статистически значимо больше лиц с наличием в анамнезе хронической обструктивной болезни легких (ОШ = 6,65; 95% ДИ 1,72–25,67; χ2 = 9,93; р = 0,02) и хронической ишемии нижних конечностей (ОШ = 2,73; 95% ДИ 1,27–5,88; р = 0,015) по сравнению с группой без ПОН. Определено, что у пациентов с ПОН оценка тяжести по шкале SOFA в первые сутки после операции достоверно выше, чем у пациентов без признаков ПОН, что обусловливает более длительное пребывание тяжелых пациентов в ОРИТ.

Распределение частот генотипов соответствовало закону Харди – Вайнберга, однако в одном случае для полиморфного варианта rs4711668 установлено отклонение от этого равновесия за счет снижения наблюдаемых гетерозигот. Получены статистически значимые ассоциации для следующих полиморфных вариантов гена TREM-1: rs2234246, rs1817537, rs3804277, rs4711668 и rs7768162 (табл. 2).

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп исследования по общеклиническим и основным операционным параметрам

Table 1. Comparative characteristics of study groups in terms of general clinical and main operational parameters

|

Показатель Index |

Пациенты с ПОН, n = 28 With MOF, n = 28 |

Пациенты без ПОН, n = 564 Without MOF, n = 564 |

р |

|

|

Пол, n (%) Gender, n (%) |

Женщины Female Мужчины Male |

5 (18) |

120 (21) |

0,815 |

|

23 (82) |

444 (79) |

|||

|

Возраст, n ( %) Age, n ( %) |

< 60 ≥ 60 |

11 (39) |

329 (58) |

0,073 |

|

17 (61) |

235 (42) |

|||

|

Ожирение, n ( %) Obesity, n ( %) |

10 (36) |

202 (36) |

0,842 |

|

|

Курящие, n ( %) Smoking, n ( %) |

9 (32) |

198 (35) |

0,92 |

|

|

Сахарный диабет 2-го типа, n ( %) Type II diabetes, n ( %) |

7 (25) |

174 (31) |

0,655 |

|

|

Артериальная гипертензия, n ( %) Hypertension, n ( %) |

25 (89) |

522 (93) |

0,463 |

|

|

Инфаркт миокарда, n ( %) Postinfarction cardiosclerosis, n ( %) |

21 (75) |

407 (72) |

0,92 |

|

|

Значимые нарушения ритма, n ( %) Significant arrhythmia, n ( %) |

8 (29) |

163 (29) |

0,863 |

|

|

Стенозы брахицефальных артерий ≥ 50, n (%) Сoronary artery stenosis, n ( %) |

5 (18) |

81 (14) |

0,584 |

|

|

Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, n ( %) Acute strokes, n ( %) |

4 (14) |

37 (7) |

0,12 |

|

|

Хроническая ишемия головного мозга, n ( %) Chronic cerebral ischemia, n ( %) |

7 (25) |

146 (26) |

0,92 |

|

|

Хроническая ишемия нижних конечностей, n ( %) Chronic lower limb ischemia, n ( %) |

13 (46) |

136 (24) |

0,015 |

|

|

Хроническая обструктивная болезнь легких, n ( %) Chronic obstructive pulmonary disease, n ( %) |

3 (11) |

10 (2) |

0,02 |

|

|

Хроническая почечная недостаточность, n ( %) Chronic renal failure, n ( %) |

2 (7) |

26 (5) |

0,387 |

|

|

Летальный исход в раннем послеоперационном периоде, n (%) Lethal outcome in the early postoperative period, n ( %) |

13 (46) |

0 |

– |

|

|

Длительность ИК, мин Cardiopulmonary bypass, min |

125 (96–137) |

106 (88–130) |

0,794 |

|

|

Время пережатия аорты, мин Aortic clamping, min |

65 (61–74) |

61 (50–73) |

0,111 |

|

|

Кратность кардиоплегии Multiplicity of cardioplegia |

3 (1–4) |

3 (2–4) |

0,846 |

|

|

Количество шунтируемых артерий Arteries affected by CABG |

3 (2–3) |

3 (2–3) |

0,831 |

|

|

SOFA до операции, баллы SOFA score before CABG |

0,5 (0–2) |

1 (0–1) |

0,916 |

|

|

SOFA после операции, баллы SOFA score after CABG |

6 (4–9) |

2 (1–3) |

0,0001 |

|

|

Пребывание в ОРИТ, дни Intensive care stay, days |

13 (6–19,5) |

1 (1–1) |

0,0001 |

|

Примечание: ИК – искусственное кровообращение, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии, ПОН – полиорганная недостаточность, SOFA – шкала оценки органной недостаточности, р – уровень значимости различий.

Note: CABG – coronary artery bypass grafting, MOF – multiple organ failure, SOFA – Sepsis-Related Organ Failure Assessment, p – p -value.

Таблица 2. Связь полиморфных вариантов TREM-1 с риском развития полиорганной недостаточности после аортокоронарного шунтирования

Table 2. Association of TREM-1 polymorphic variants with the risk of developing multiple organ failure after coronary artery bypass grafting

|

Группа Group |

WT/HT/MT |

ОШ (95% ДИ ОШ); p ; AIC/ OR (95% CI OR); p ; AIC |

|||

|

Доминантная Dominant |

Рецессивная Recessive |

Овердоминантная Overdominant |

Аддитивная Additive |

||

|

rs2234246 |

(C>T) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF n = 564 |

205/254/105 |

3,43 (1,17–10,01); p = 0,011; 223 |

0,95 (0,35–2,56); p = 0,92; 229,5 |

2,58 (1,15–5,79); p = 0,018; 223,9 |

1,51 (0,89 – 2,55); p = 0,13; 227,2 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

4/19/5 |

||||

|

rs4711668 |

(T>C) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF n = 562 |

207/216/139 |

0,44 (0,20–0,94); p = 0,034; 223,8 |

0,23 (0,05 – 1,00); p = 0,017; 223,6 |

0,89 (0,40 – 1,96); p = 0,77; 229,2 |

0,49 (0,28–0,87); p = 0,0089; 222,5 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

16/10/2 |

||||

Окончание табл. 2

End of table 2

|

Группа Group |

WT/HT/MT |

ОШ (95% ДИ ОШ); p ; AIC/ OR (95% CI OR); p ; AIC |

|||

|

Доминантная Dominant |

Рецессивная Recessive |

Овердоминантная Overdominant |

Аддитивная Additive |

||

|

rs3804277 |

(C>T) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF n = 564 |

211/250/103 |

2,75 (1,03–7,34); p = 0,027; 224,6 |

0,97 (0,36 – 2,62); p = 0,96; 229,5 |

2,26 (1,03–4,98); p = 0,038; 225,2 |

1,44 (0,85 – 2,43); p = 0,17; 227,7 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

5/18/5 |

||||

|

rs2234237 |

(T>A) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF n = 564 |

440/111/13 |

1,68 (0,74 – 3,81); p = 0,23; 228,1 |

0,00 NA; p = 0,26; 228,3 |

1,93 (0,85 – 4,39); p = 0,13; 227,2 |

1,36 (0,67 – 2,76); p = 0,42; 228,9 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

19/9/0 |

||||

|

rs6910730 1 |

(A>G) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF n = 564 |

437/114/13 |

1,63 (0,72 – 3,69); p = 0,26; 228,2 |

0,00 NA; p = 0,26; 228,3 |

1,87 (0,82 – 4,24); p = 0,15; 227,4 |

1,33 (0,65 – 2,71); p = 0,45; 229 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

19/9/0 |

||||

|

rs1817537 1 |

( С >G) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF ( n = 564) |

211/250/103 |

2,75 (1,03–7,34); p = 0,027; 224,6 |

0,97 (0,36 – 2,62); p = 0,96; 229,5 |

2,26 (1,03–4,98); p = 0,038; 225,2 |

1,44 (0,85 – 2,43); p = 0,17; 227,7 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

5/18/5 |

||||

|

rs9471535 |

(T>C) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF n = 561 |

436/112/13 |

1,65 (0,73 – 3,74); p = 0,24; 227,9 |

0,00 NA; p = 0,26; 228 |

1,90 (0,84 – 4,31); p = 0,14; 227,1 |

1,34 (0,66 – 2,73); p = 0,44; 228,6 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

19/9/0 |

||||

|

rs7768162 |

(A>G) |

||||

|

Без ПОН / Without MOF n = 561 |

216/245/100 |

0,47 (0,22 – 1,01); p = 0,052; 225,5 |

0,00 NA; p = 0,0011; 218,5 |

0,97 (0,45 – 2,08) p = 0,93; 229 |

0,44 (0,23–0,83); p = 0,006; 221,7 |

|

С ПОН / With MOF n = 28 |

16/12/0 |

||||

Примечание: ПОН – полиорганная недостаточность, WT – «дикий тип», HT – гетерозигота, MT – гомозигота по минорному аллелю, ОШ (95% ДИ ОШ) – отношение шансов с 95% доверительным интервалом, AIC – критерий Акаике, NA – нет данных, р – уровень значимости.

Note: MOF – multiple organ failure, WT – wild type, HT – heterozygote, MT – mutant type, OR (95% CI OR) – odds ratios and 95% confidence interval, AIC – Akaike information criterion, NA – not applicable, p – p -value.

Установлено, что с повышенным риском развития ПОН после проведенной операции АКШ значимо ассоциированы аллели Т rs2234246, G rs1817537 и Т rs3804277 TREM-1 по доминантной модели наследования, со сниженным риском – rs7768162 и rs4711668 по аддитивной модели наследования. При изучении полиморфных вариантов rs2234237, rs6910730 и rs9471535 в отношении развития ПОН статистически значимых отличий не выявлено.

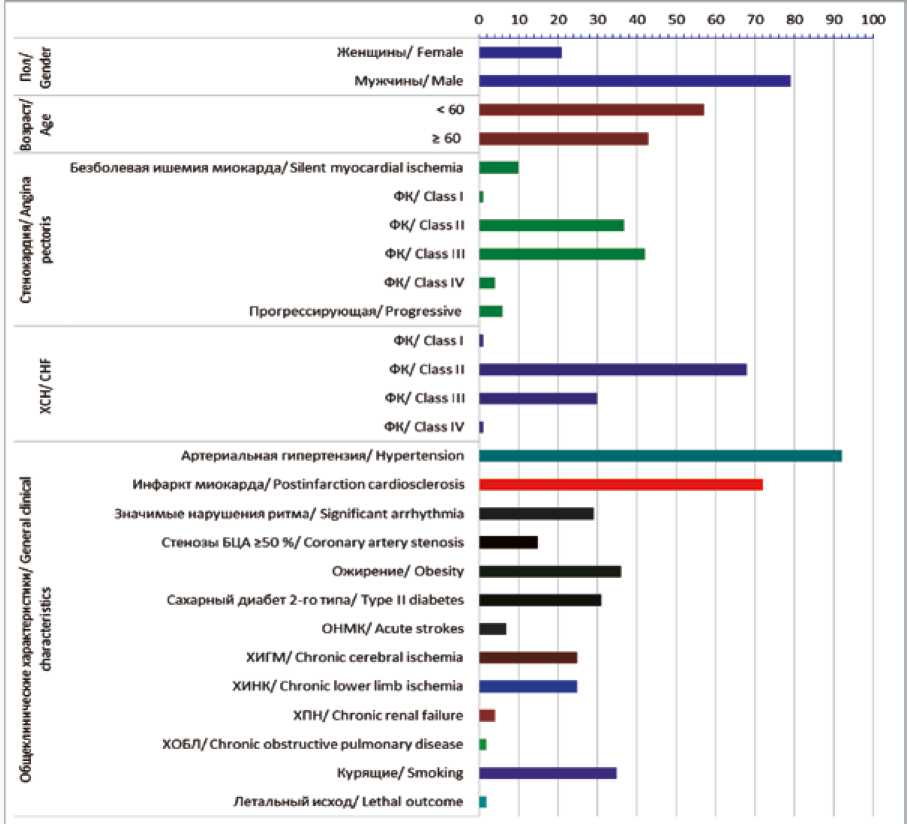

С помощью метода MDR установлены 3 наиболее значимые модели ген-генных взаимодействий полиморфных локусов TREM-1 , ассоциированных с развитием ПОН у пациентов после кардиохирургического вмешательства, в том числе 1 модель пятилокусных взаимодействий, 1 – шестилокусных и 1 – восьмилокусных (табл. 3). Следует отметить, что все ассоциированные с развитием ПОН полиморфные варианты участвуют в формировании данных моделей. Восьмилокусная модель, включающая все исследуемые полиморфные варианты, демонстрирует наиболее высокий уровень значимости.

На основании полученной модели проведен кластерный анализ с построением дендрограммы и графа (рис. 2), где отражается вклад каждого анализируемого полиморфного варианта TREM-1 с вероятностью развития ПОН в виде показателя энтропии, выраженного в процентах.

Таблица 3. Характеристика моделей, определяющих риск развития полиорганной недостаточности

Table 3. Characteristics of models that determine the risk of developing multiple organ failure

|

Модель Model |

Bal. Acc. Tr. |

Bal. Acc. Test. |

Se. |

Sp. |

Cons. |

Pre. |

|

rs2234246, rs4711668, rs6910730, rs9471535, rs7768162 |

0,66 |

0,61 |

0,91 |

0,41 |

9/10 |

0,06 |

|

rs2234246, rs4711668, rs3804277, rs6910730, rs9471535, rs7768162 |

0,66 |

0,61 |

0,91 |

0,41 |

9/10 |

0,06 |

|

rs2234246, rs4711668, rs3804277, rs2234237, rs6910730, rs1817537, rs9471535, rs7768162 |

0,66 |

0,61 |

0,91 |

0,41 |

10/10 |

0,06 |

Примечание: Tr. Bal. Acc. – тренировочная сбалансированная точность, Test. Bal. Acc. – тестируемая сбалансированная точность, Se. – чувствительность, Sp. – специфичность, Cons. – повторяемость результата, Pre. – точность модели.

Note: Tr. Bal. Acc. – training balanced accuracy, Test. Bal. Acc. – testing balanced accuracy, Se. – sensitivity, Sp. – specificity, Cons. – crossvalidation consistency, Pre. – precision.

При анализе ген-генных взаимодействий установлено, что полиморфные варианты, достоверно ассоциированные с развитием ПОН (rs2234246, rs4711668, rs3804277, rs1817537 и rs7768162), имели между собой тесную взаимосвязь. Локусы rs7768162

и rs4711668 характеризуются сильным антагонистическим взаимодействием, что подтверждает их про-тективное действие в развитии ПОН. Для локусов rs2234246, rs3804277, rs1817537 характерно умеренное ослабление.

Рис. 2. Дендрограмма (А) и граф (В) ген-генных взаимодействий TREM-1 при развитии полиорган-ной недостаточности

Примечание: 1. Цвет линий отражает характер взаимодействия: синий – выраженный антагонизм, зеленый – умеренный антагонизм, коричневый – аддитивное взаимодействие. 2. Длина линий отражает силу взаимодействия: короткие линии – сильное взаимодействие локусов, длинные – слабое взаимодействие. 3. Сила и направленность взаимодействия выражены в % энтропии.

Fig. 2. Dendrogram (A) and graph (B) of TREM-1 gene-gene interactions in the development of multiple organ failure

Note: 1. The color of the lines reflects the nature of the interaction: blue – pronounced antagonism, green – moderate antagonism, brown – additive interaction.

-

2. The length of the lines reflects the strength of the interaction: short lines – strong interaction of loci, long lines – weak interaction. 3. Strength and direction of interaction are expressed in % of entropy.

Обсуждение

Поиск предикторов развития ПОН, количество которых увеличивается с каждым годом, до сих пор является нерешенным вопросом современной медицины. Известным является тот факт, что в развитие данного патологического состояния вовлечено множество факторов, обусловливающих его течение и исход [10]. Любое оперативное вмешательство, включая операцию на открытом сердце в условиях ИК, запускает в организме каскад реакций, в том числе и активацию врожденного иммунного ответа. Одним из ключевых эффекторов врожденного иммунного ответа является TREM-1. Триггерный рецептор миелоидных клеток ( TREM-1 ) получил свою известность еще в 2000 г. благодаря A. Bouchon и соавт. и изначально зарекомендовал себя в патофизиологии септического шока [11].

Однако за два десятка лет изучения показана роль TREM-1 в патогенезе заболеваний не только инфекционной, но и неинфекционной этиологии. Со временем появилось все больше работ, демонстрирующих значимый вклад данного рецептора в развитие острых и хронических воспалительных заболеваний без участия инфекционного агента, таких как ревматоидный артрит [12], атеросклероз [13], острый инфаркт миокарда [14], ишемия конечностей [15].

Несмотря на то, что функциональная значимость рецептора в большей степени установлена, роль полиморфных вариантов данного гена в определении восприим- чивости к различным заболеваниям еще недостаточно изучена и противоречива, как и вопрос о том, являются ли уровни sTREM-1 генетически регулируемыми. На сегодняшний день известно более 250 полиморфных вариантов TREM-1. Абсолютное большинство полиморфизмов мало изучены, однако результаты исследований разных авторов дают основание считать наличие функциональной значимости у некоторых из них во взаимосвязи с риском развития тех или иных патологий [16, 17].

Большая часть работ по изучению гена TREM-1 направлена на исследование септических заболеваний [18]. Но также имеются исследования, где не выявлено достоверной связи полиморфизма TREM-1 с развитием сепсиса и его тяжестью [19, 20].

В ранее проведенном исследовании нами обнаружены статистически значимые взаимосвязи полиморфных вариантов TREM-1 со сниженным риском развития атеросклероза в русской популяции (аллели G rs1817537, T rs2234246 и T rs3804277) [9]. Однако в настоящей работе показаны ассоциации данных аллелей c повышенным риском развития ПОН после кардиохирургических вмешательств. И, напротив, ранее продемонстрировано, что полиморфный локус rs4711668 связан с повышенным риском развития атеросклероза, но после операции АКШ обладает протективными свойствами в отношении развития ПОН. Опираясь на понимание ключевого значения воспаления как в развитии атеросклероза, так и в патогенезе послеоперационных осложнений, следует учитывать его «сценарии развития». Так, в первом случае данный процесс хронический, а во втором – это немедленная реакция организма в ответ на повреждение. Поэтому мы можем предположить, что при выработке молекул повреждения тканей и внедрении патогенов, межиндивидуальные различия в данных полиморфных локусах определяют различный характер реагирования и течения воспалительного ответа.

Заключение

Проведенное исследование показало, что аллели Т rs2234246, G rs1817537 и Т rs3804277 TREM-1 гена TREM-1 ассоциированы с развитием ПОН у пациентов с ИБС после перенесенной операции АКШ. Опираясь на полученные результаты, мы можем предположить, что данные полиморфные локусы могут вносить вклад в патогенез развития ПОН.

Список литературы Патогенетическая значимость полиморфных вариантов гена TREM-1 в развитии полиорганной недостаточности после кардиохирургического вмешательства

- Xu F., Li W., Zhang C., Cao R. Performance of sequential organ failure assessment and simplified acute physiology score II for post-cardiac surgery patients in intensive care unit. Front. Cardiovasc. Med. 2021;8:774935. https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.774935.

- Gourd N.M., Nikitas N. Multiple organ dysfunction syndrome. J. Intensive Care Med. 2020;35(12):1564-1575. https://doi.org/10.1177/0885066619871452.

- Hatakeyama N., Matsuda N. Alert cell strategy: mechanisms of inflammatory response and organ protection. Curr. Pharm. Des. 2014;20(36):5766-5778. https://doi.org/10.2174/138161282036140912122809.

- Corral-Velez V., Lopez-Delgado J.C., Betancur-Zambrano N.L., Lopez-Suñe N., Rojas-Lora M., Torrado H. et al. The inflammatory response in cardiac surgery: an overview of the pathophysiology and clinical implications. Inflamm. Allergy Drug. Targets. 2015;13(6):367-370. https://doi.org/10.2174/1871528114666150529120801.

- Gao S., Yi Y., Xia G., Yu C., Ye C., Tu F. et al. The characteristics and pivotal roles of triggering receptor expressed on myeloid cells-1 in autoimmune diseases. Autoimmun. Rev. 2019;18(1):25-35. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2018.07.008.

- de Oliveira Matos A., Dos Santos Dantas P.H., Figueira Marques Silva-Sales M., Sales-Campos H. The role of the triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) in non-bacterial infections. Crit. Rev. Microbiol. 2020;46(3):237-252. https://doi.org/10.1080/1040841X.2020.1751060.

- Scott M.C. Defining and diagnosing sepsis. Emerg. Med. Clin. North Am. 2017;35(1):1-9. https://doi.org/10.1016/j.emc.2016.08.002.

- Vincent J.L., Moreno R., Takala J., Willatts S., De Mendonça A., Bruining H. et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 1996;22(7):707-710. https://doi.org/10.1007/BF01709751.

- Golovkin A.S., Ponasenko A.V., Khutornaya M.V., Kutikhin A.G., Salakhov R.R., Yuzhalin A.E. et al. Association of TLR and TREM-1 gene polymorphisms with risk of coronary artery disease in a Russian population. Gene. 2014;550(1):101-109. https://doi.org/10.1016/j.gene.2014.08.022.

- Gourd N.M., Nikitas N. Multiple Organ Dysfunction Syndrome. J. Intensive Care Med. 2020;35(12):1564-1575. https://doi.org/10.1177/0885066619871452.

- Bouchon A., Dietrich J., Colonna M. Cutting edge: inflammatory responses can be triggered by TREM-1, a novel receptor expressed on neutrophils and monocytes. J. Immunol. 2000;164(10):4991-4995. https://doi.org/10.4049/jimmunol.164.10.4991.

- Kuai J., Gregory B., Hill A., Pittman D.D., Feldman J.L., Brown T. et al. TREM-1 expression is increased in the synovium of rheumatoid arthritis patients and induces the expression of pro-inflammatory cytokines. Rheumatology (Oxford). 2009;48(11):1352-1358. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kep235.

- Joffre J., Potteaux S., Zeboudj L., Loyer X., Boufenzer A., Laurans L. et al. Genetic and pharmacological inhibition of TREM-1 limits the development of experimental atherosclerosis. J. Am. Coll. Cardiol. 2016;68(25):2776-2793. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.10.015.

- Jérémie L., Amir B., Marc D., Sébastien G. The triggering receptor expressed on myeloid cells-1: A new player during acute myocardial infarction. Pharmacol. Res. 2015;100:261-265. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2015.07.027.

- Dopheide J.F., Doppler C., Scheer M., Obst V., Radmacher M.C., Radsak M.P. et al. Critical limb ischaemia is characterised by an increased production of whole blood reactive oxygen species and expression of TREM-1 on neutrophils. Atherosclerosis. 2013;229(2):396-403. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2013.05.029.

- Jung E.S., Kim S.W., Moon C.M., Shin D.J., Son N.H., Kim E.S. et al. Relationships between genetic polymorphisms of triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and inflammatory bowel diseases in the Korean population. Life Sci. 2011;89(9-10):289-294. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2011.06.018.

- Saadipour K. TREM-1: A potential therapeutic target for alzheimer’s disease. Neurotox. Res. 2017;32(1):14-16. https://doi.org/10.1007/s12640-017-9716-y.

- Peng L.S., Li J., Zhou G.S., Deng L.H., Yao H.G. Relationships between genetic polymorphisms of triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and septic shock in a Chinese Han population. World J. Emerg. Med. 2015;6(2):123-130. https://doi.org/10.5847/wjem.j.1920-8642.2015.02.007.

- Chen Q., Zhou H., Wu S., Wang H., Lv C., Cheng B. et al. Lack of association between TREM-1 gene polymorphisms and severe sepsis in a Chinese Han population. Hum. Immunol. 2008;69(3):220-226. https://doi.org/10.1016/j.humimm.2008.01.013.

- Runzheimer J., Mewes C., Büttner B., Hinz J., Popov A.F., Ghadimi M. et al. Lack of an association between the functional polymorphism TREM-1 rs2234237 and the clinical course of sepsis among critically ill Caucasian patients - A monocentric prospective genetic association study. J. Clin. Med. 2019;8(3):301. https://doi.org/10.3390/jcm8030301.