Патогенетические аспекты формирования дезадштщионных изменений сердечно-сосудистой системы, опосредованных физическими нагрузками

Автор: Балыкова Лариса Александровна, Ивянский Станислав Александрович, Громова Елена Викторовна, Варлашина Кристина Александровна, Щкина Наталья Владимировна, Давыдов Павел Александрович

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Фундаментальная медицина

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

Введение. В последние годы в России остается актуальной проблема оценки состояния сердечно-сосудистой системы у лиц, подверженных интенсивным физическим нагрузкам. Многогранность этой проблемы обусловлена неоднозначностью понимания механизмов формирования дезадаптационных механизмов патологической трансформации сердца атлетов, способных привести к внезапной смерти. Материалы и методы. Проведена экспериментально-клиническая оценка состояния миокарда. В экспериментальной части наблюдения выполнялись на модели интенсивного воздействия физической нагрузки на мышей. В клинической части работы лабораторно-инструментальными методами было обследовано 142 подростка, привлеченных к регулярным занятиям спортом. Результаты исследования. Установлено, что интенсивная физическая нагрузка приводила к развитию ультрастуктурных повреждений миокарда у экспериментальных животных, повышению уровня адреналина. Данные изменения коррелировали с выживаемостью животных в эксперименте. Клинические наблюдения указывали на стимулирование регулярными физическими нагрузками развития гипертрофии миокарда, вегетативных нарушений, а также биохимических сдвигов у лиц, подверженных регулярному воздействию спортивных нагрузок. Обсуждение и заключение. Было показано, что кроме гипертрофии миокарда и развития гемодинамических нарушений, в развитии дезадаптационных нарушений сердечно-сосудистой системы играют роль другие патофизиологические механизмы.

Сердце, физическая нагрузка, стресс, дезадаптация, сердечнососудистая система

Короткий адрес: https://sciup.org/14720218

IDR: 14720218 | УДК: 611.1:615.825.5 | DOI: 10.15507/0236-2910.026.201603.336-348

Текст научной статьи Патогенетические аспекты формирования дезадштщионных изменений сердечно-сосудистой системы, опосредованных физическими нагрузками

Ведущее значение в прогнозе успешности атлетов, безусловно, занимает состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) [1–2], недостаточное внимание к которому в спорте грозит опасностью развития тяжелых осложнений вплоть до внезапной сердечной смерти (ВСС). Приблизительно 1 из 50 000 молодых спортсменов умирает в ходе занятий спортом [3]. При этом часто причина ВСС остается невыясненной. По данным B. J. Maron, в большинстве случаев причиной ВСС являются своевременно недиагности-рованные болезни ССС (кардиомиопатии, кардиты, аномалии коронарных артерий, первичные электрические болезни миокарда и др.) [4]. В связи с этим внимание специалистов различного профиля к проблемам спортивной кардиологии неуклонно возрастает, однако многие аспекты этиопатогенеза кардиальных нарушений в спорте остаются недостаточно изученными [1]. Согласно результатам последних аутопсий, погибшие спортсмены часто не имеют признаков органического поражения сердца. Таким образом, вероятные патогенетические механизмы фатальных событий могут крыться не в гемодинамических нарушениях и требуют дополнительного изучения [4].

Несмотря на пристальное внимание специалистов к проблеме спортивной кардиологии, неуклонное возрастание количества лиц, занятых в профессиональной спортивной деятельности, приводит к возникновению ряда затруднений при оценке параметров морфофункционального состояния ССС спортсменов.

Данное явление обусловлено в первую очередь отсутствием четких диагностических критериев выявления дезадаптационных нарушений со стороны сердца у атлетов, а также выраженной вариативностью показателей в связи с возрастной неоднородностью лиц, подверженных спортивным нагрузкам. Кроме того, существенные различия при формировании адаптационных трансформаций могут вносить и сами нагрузки, в силу различной спортивной специализации [5]. Все это часто приводит или к необоснованному отводу от спорта, или, напротив, бесконтрольному допуску спортсменов к интенсивным физическим нагрузкам и жесткой стимуляции физической работоспособности без учета скрытых механизмов дезадаптации, а также функциональных резервов атлета.

Обзор литературы

Говоря о тех или иных изменениях ССС у атлетов, принято выделять патологическое и физиологическое ремоделирование [2; 6–7]. Что касается структурного ремоделирования ССС у спортсменов, следует отметить зависимое от характера нагрузок увеличение размеров полостей сердца и массы миокарда (гипертрофию). Наиболее выраженная дилатация левых отделов сердца развивается при занятиях видами спорта на выносливость с максимальной выраженностью динамического компонента (академическая гребля, беговые лыжи, велосипедный спорт и плавание). Занятия высокостатическими видами спорта (тяжелая атлетика и борьба) приводят к преимущественному увеличению толщины миокарда левого желудочка (ЛЖ). Критические значения адаптационной гипертрофии и дилатации полости

ЛЖ для взрослых спортсменов впервые были описаны B. J. Maron [4]: для конечного диастолического размера (КДР) – 60 мм, для межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки ЛЖ – 13 мм. Показатели КДР в пределах 56–60 мм и МЖП 10–12 мм было предложено рассматривать как «серую зону», требующую углубленного обследования.

Физиологические пределы спортивного ремоделирования сердца для подростков 12–18 лет были определены британскими специалистами во главе с S. Sharma [8]. Сходные данные были получены в работе Т. С. Гуревич, определившей значения 95 перцентиля для индекса массы миокарда (ИММ) ЛЖ – 90,8 г/м2, КДР – 62 мм, толщины МЖП – 12 мм, задней стенки ЛЖ – 10 мм [9]. По нашему мнению, при определении степени гипертрофии миокарда ЛЖ у детей-спортсменов, следует использовать значения 95 перцентиля, определенные для общей популяции: 45 г/м2,7 для мальчиков и 40 г/м2,7 для девочек или 110 г/м2. При этом толщина задней стенки ЛЖ и МЖП не должна превышать 10–12 мм, а КДР – 55 мм и 60 мм у девушек и юношей соответственно [10–11].

Известный факт о замедлении интервала QT в состоянии покоя у спортсменов относительно их здоровых нетренированных сверстников, вероятно, также обусловлен нейрогуморальным сдвигами. При этом важно дифференцировать изменение интервала с врожденной и приобретенной электрической нестабильностью миокарда [11–13].

Определенную клиническую значимость в диагностике стрессидуциро-ванных изменений ССС у спортсменов могут иметь некоторые биохимические маркеры повреждения миокарда. Основываясь на собственных наблюдениях, отметим, что профессиональные атлеты с признаками дезадаптивного ремоделирования ССС чаще демонстрируют высокие уровни КФК МВ, тропонина I, предсердного натриуретического пептида по сравнению с менее тренированными спортсменами (27 % и 6,3 % соответственно, р < 0,05) [10; 14]. При этом становится очевидно, что в генезе патологического ремоделирования лежит не только гипертрофия миокарда как основная причина подобного состояния, но и другие механизмы, которые могут приводить в том числе к развитию патологического увеличения массы миокарда [15].

В связи с этим целью работы является экспериментальная оценка ультраструктуры миокарда, а также некоторых биохимических показателей крови мышей, подвергнутых регулярным физическим нагрузкам с последующей экстраполяцией полученных данных на результаты клинико-инструментального обследования группы атлетов, регулярно подвергаемых интенсивным физическим нагрузкам.

Материалы и методы

В экспериментальной части работы было проведено исследование ультраструктуры миокарда белых мышей на модели физической нагрузки «плавание до отказа» по модифицированной методике Н. Р. Сейфуллы. Физическую работоспособность оценивали по продолжительности плавания мышей. В эксперименте участвовало 60 животных.

Ультрамикроскопическое исследование было проведено по стандартной методике, описанной нами ранее [16]. Миокард фиксировали в 3%-ном глутаровом альдегиде, образцы заливали в эпон-аралдит; ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца. Изучение препаратов проводилось на электронном микроскопе «ЭМ-125».

Определение содержания катехоламинов (КА) в ткани ЛЖ сердец мышей, подвергнутых интенсивной физической нагрузке, проводили методом У. Эшлер и Ф. Лимайко в модификации Э. Ш. Матлиной. Полученные спе-

MORDOVIA UNIVERSITY BULLETIN цифически флюоресцирующие биогенные амины флуориметрировали на анализаторе биожидкостей «Флюорат-02-АБЛФ».

В клинической части работы нами было обследовано 142 подростка (44 девочки и 98 мальчиков), занимающихся в спортивных секциях Республики Мордовия (футбол, хоккей, лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика). Возраст исследуемых составлял 14,2 ± 2,4 лет. Занятия атлетов относились к учебно-тренировочному этапу. Контрольную группу составили 20 детей (10 мальчиков и 10 девочек), не занимающихся спортом; средний возраст – 13,7 ± 1,68 лет. Результаты были подвергнуты статистической обработке с помощью программы «Statistica10». Достоверность различий качественных признаков оценивали по критерию χ2, а количественных величин – по t-критерию Стьюдента для зависимых и независимых выборок.

Обследование включало в себя физикальный осмотр, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию в двухмерном и доплеровском режимах («AlokaProSoundSSD-5500», «To-shibaAplio-4000»), холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ (система «Кардиотехника-04»), велоэргометрию (диагностическая система «Валента», «Кардиотехника») по стандартной методике (ступенчатая проба с шагом в 25 Вт по 3 мин без отдыха), а также общеклинические, лабораторные исследования с определением уровня кортизола, тропонина I (набор реактивов «DRGDiagnostics», Германия), β-адренорецепторов мембран – β-АРМ (набор реактивов ООО «Агат», Москва), креатинфосфокиназы (КФК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (набор реактивов ООО «Витал Диагностикс»).

Результаты исследования

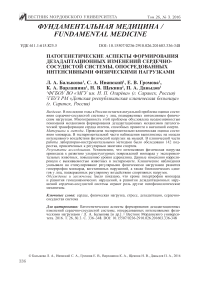

Ежедневные физические нагрузки, которым подвергались животные исследуемой группы, сформировали определенную динамику работоспособности (рис. 1).

Р и с. 1. Продолжительность физической нагрузки мышей в тесте плавания «до отказа», мин (* – отличия соответствующих контрольных значений достоверны при p < 0,05)

F i g. 1. Duration of physical activity of mice in the test of swimming to “refusal”, min (* – differences of the corresponding control values are reliable at p < 0,05)

В первые дни эксперимента продолжительность плавания мышей увеличивалась с 12,0 ± 1,78 до 37,2 ± 3,35 мин (4-е сутки). В последующие дни выносливость снижалась (до 20,2 ± 2,6 минут к 14 суткам), однако практически оставалась выше, чем у нетренированных животных (p < 0,05).

Оценивая динамику работоспособности животных исследуемой группы, стоит сказать, что она соответствовала классическим фазам стресса по Г. Се-лье [3–4]. Работоспособность мышей довольно четко коррелировала с уровнем летальности экспериментальных животных (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

T a b l е 1

Количество животных, выживших в эксперименте

The number of survivors animals in experiment

|

Группа / Group |

Количество животных в группе / Number of animals in group |

Сутки / Days |

||

|

4 |

8 |

14 |

||

|

Исследуемая группа / Studied group |

30 |

30 |

22# |

18# |

|

Контрольная группа / Control group |

30 |

30 |

30 |

30 |

Примечания: # – отличия соответствующих значений группы контроля достоверны при p < 0,05 / Note: # – differences of the corresponding control values are reliable at p < 0,05.

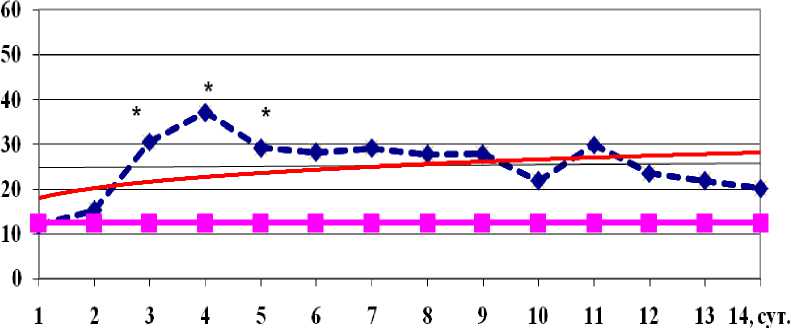

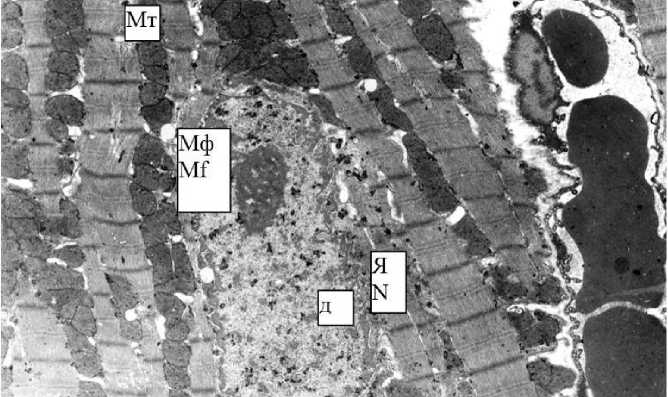

Самым интересным, на наш взгляд, были выявленные ультраструктурные изменения миокарда, опосредованные физическими нагрузками. Основной особенностью морфологической кар- тины миокарда животных данной группы относительно интактных (рис. 2) был выраженный полиморфизм структуры клеток и значительные повреждения кардиомиоцитов в виде инвагинаций нуклеолеммы, расширения перину- с развитием внутриклеточного отека, клеарных пространств, повреждений деструкцей миофибрилл и повреждени-базальной мембраны и плазмолеммы ем митохондрий (рис. 3).

Р и с. 2. Ультраструктура миокарда мышей группы интактного контроля (ядро (Я), митохондрии (Мт), миофибриллы (Мф), х10000)

F i g. 2. Ultrastructure of a myocardium of mice group of intact controд (nucleus (N), mitochondrions (Mt), myofibril (Mf), х10000)

Р и с. 3. Ультраструктура миокарда животных на фоне физической нагрузки (разрушение плазма-леммы и базальной мембраны (Р), деструкция миофибрилл (Мф), митохондрии (Мт), х18000)

F i g. 3. Ultrastructure of a myocardium of animals with physical activity, destruction of a plazmalem-ma and bazal membrane (P), myofibril destruction (Mf), mitochondrions (Mt), х18000)

Данные изменения были вызваны, вероятно, не только физическим перенапряжением, но и стрессорным компонентом модели.

Стоит отметить, что экспериментальная нагрузка в виде плавания «до отказа» вызывала (по данным световой микроскопии) увеличение диаметра кардиомиоцитов до 9,520 ± 0,334 мкм относительно интактных животных (7,14 ± 0,31 мкм, p < 0,001), что отражало формирование гипертрофии миокарда.

Оценивая уровень КА, отметим, что показатели норадреналина в группах мышей находились на паритетном значении и составляли 6,01 ± 1,697 против 7,06 ± 1,482 нмоль/г в группе контроля. Показатели уровня адреналина имели более выраженные отличия (p < 0,01) и составляли 14,64 ± 2,640 и 4,98 ± 0,587 нмоль/г в исследуемой группе и группе контроля соответственно.

Сопоставляя результаты микроскопии и уровень КА в миокарде исследуемых животных, подвергнутых регулярным интенсивным физическим нагрузкам, можно говорить о комбинированном деструктивном влиянии на миокард непосредственно физических нагрузок, а также гуморальном нарушении, выражающемся в виде гиперкатехоламинергии. Данный факт может указывать на комбинированное влияние физических и нейрогуморальных факторов на развитие дезадаптационных трансформаций в миокарде в ходе регулярных интенсивных физических нагрузок.

В результате клинической части исследования было установлено, что 28 % обследуемых атлетов имели признаки стрессорной кардиопатии по предложенным нами ранее критериям (табл. 2) [10; 14].

Т а б л и ц а 2

T a b l е 2

Модифицированные критерии диагностики стрессорной кардиомиопатии у детей-спортсменов

The modified diagnostics criteria of stressorny cardiomyopathy in young athletes

|

Большие / Large violations |

Малые / Minor violations |

|

1 |

2 |

ЭКГ-нарушения / ECG-violations

Нарушение процессов реполяризации (инверсия зубца Т в 2 нижних и латеральных отведениях), не исчезающие после ФН / Disturbance of processes of repolarization (inversion of the wave T in 2 lower and lateral abductions), not disappearing after exercise test Депрессия сегмента ST, патологический зубец Q / ST-segment depression, pathological wave of Q Синусовая брадикардия < 50 уд./мин или тахикардия > 100 уд./мин / The sinus bradycardia is lower than 50 beats/min or tachycardia more than 100 beats/min

Паузы ритма > 2 500 мс при ХМ / Rhythm pauses more than 2 500 ms at HM Атрио-вентрикулярная блокада III ст. и II ст.

II типа на ЭКГ покоя / AV block of the III,. and the II degree of the II type on ECG

Инверсия з.Т в 1 отведении, в том числе исчезающая после ФН (инверсия Т в ортостазе) / Inversion T in 1 abduction including disappearing after exercise test (inversion of T in an orthostasis)

Синусовая брадикардия в пределах 60 уд./мин, синусовая тахикардия не более 100 уд./мин / Sinus bradycardia within 60 beats/min, sinus tachycardia no more than 100 beats/min

Паузы ритма 2 000–2 500 мс при ХМ. Атриовентрикулярная блокада I ст, II ст. I типа / Pauses of a rhythm of 2 000–2 500 ms at HM. AV block of the I, II I type Единичные экстрасистолы на ЭКГ покоя / Single extrasystoles on a rest ECG

Окончание табл. 2 / End of table 2

|

1 |

2 |

|

Частая (> 2 000/сут. по данным ХМ), парная групповая полиморфная желудочковая экстрасистолия / Frequent (more than 2 000/days according to HM), didymous group polymorphic ventricular premature ventricular contraction Укорочение (< 360 мс) или удлинение (> 460 мс в покое или более 460–470 мсв ходе ВЭМ-пробы) интервала QTс / QTc interval shorting less than 360 ms or elongation of QTS more than 460 ms at rest or more than 460–470 мs during the VEM Отклонение ЭОС вправо или влево / Полная блокада ножек п.Гиса / Total block of legs of the item of Gis Гипертрофия миокарда предсердий / Hypertrophy of a myocardium of auricles |

Отсутствие восстановления QTc в процессе ВЭМ-пробы и к 3–4 мин отдыха, удлинение QTc на пике нагрузки (> 400 мс) / Lack of restoration of QTc in the course of VEM and by 3–4 minute of rest, elongation of QTc at peak of a load over 400 ms Микро- макроальтернизация зубца Т при ФН на ЭКГ или ХМЭКГ / Micro makroalternation of the wave T at exercise test on an ECG or HMEKG Одиночная желудочковая экстрасистолия (по данным ВЭМ-пробы) / Single ventricular premature ventricular contraction, according to VEM-assay Вольтажные критерии ГМ ЛЖ у девушек / Hypertrophy of a myocardium |

|

Нарушение гемодинамики / Haemodynamic compromise |

|

|

Снижение сократительной способности миокарда (фракция выброса < 50 %) / Decrease ejection fraction < 50 % Снижение максимального потребления кислорода (МПК) < 45–54 мл/мин/кг в зависимости от вида спорта / Decrease in the maximum consumption of oxygen (MCO) < 45-54 ml/min. depending on a sport |

Избыточный прирост (или снижение) АД, замедление времени восстановления АД и/или ЧСС после ФН > 3-4 мин / Excess gain (or decrease) blood pressure, delay of time of restoration blood pressure and/or HB after exercise test more than 3–4 min |

|

Нарушение морфологии сердца / Violation of heart morphologyf |

|

|

Выраженная гипертрофия миокарда ЛЖ: толщина задней стенки ЛЖ > 11–12 мм или межжелудочковой перегородки > 10–12 мм или ИММ ЛЖ > 110 г/м2 или 45 г/м 2,7 (99 перцентиль) / The expressed myocardium hypertrophy: thickness of a back wall of LV 11–12 mm or interventricular 10–12 mm or index of LV mass of a myocardium 110 g/m2 or 45 g/м 2,7 Конечный диастолический размер ЛЖ > 55 мм у девушек и 60 – у юношей / The final diastolic size LV 55 mm in girls and 60 in young men Нарушение диастолической функции: Е/А < 1,48 / Violation of diastolic function: Е/А 1,48 |

Умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ: ИММ >90, но < 110 г/м2 или > 36, но < 45г/м2,7 (95–99 перцентиль) / Moderate hypertrophy of LV: index of mass LV more 90, but below 110 g/m2 Конечный диастолический размер левого желудочка сердца 52–56 мм / Final diastolic size of LV of 52-56 mm Нарушение соотношения конечный диастолический объем/масса миокарда ЛЖ < 0,6 усл. ед. / |

|

Изменение биохимических показателей / Change of biochemical indicators |

|

|

Повышение активности КФКМВ, тропонина I, кортизола, предсердного натриуретического пептида / Increase of activity Creatinphosphoki-nase, troponine I, cortizole, atrial natriuretic factor |

|

|

Нарушение вегетативной регуляции сердца / Violation of vegetative heart regulation |

|

|

Симпатикотонический тип регуляции ритма в покое по данным ритмограммы / Sympathicotonic regulation of rhythm |

Синдром вегетативной дисфункции (патологический тип реакции на дыхательную пробу) по ритмограмме / Syndrome of vegetative dysfunction (pathological type of reaction to respiratory test) on rhytmogramm |

По данным КРГ, у 33,75 % обследованных атлетов был выявлен высокий уровень стрессовой нагрузки, проявляющийся в повышении содержания КА, в сочетании с высоким уровнем индекса напряжения (> 100 усл. ед.). Необходимо отметить, что уровень кортизола (определяющего уровень стрессовой нагрузки) в среднем по группе спортсменов находился в пределах допустимой нормы, однако у 17 % атлетов был выше пороговой величины – 600 нмоль/л.

По результатам ЭхоКГ, у всех обследуемых атлетов были выявлены различные гемодинамические нарушения. Наиболее часто встречалась дилатация полостей сердца, преимущественно ЛЖ: данный показатель превышал допустимые возрастные значения у 62 % обследуемых подростков-спортсменов. У 14 % атлетов была выявлена гипертрофия миокарда ЛЖ, а среднее значение ИММ было статистически значимо выше в группе спортсменов (мужского пола), по сравнению с аналогичными лицами контрольной группы, не занимающимися спортом: 72 ± 4,3 и 57,7 ± 1,6 г/м2 соответственно (p < 0,05).

Кроме того, интересным, на наш взгляд, является тот факт, что показатель ИММЛЖ имел довольно тесную взаимосвязь с уровнем кортизола (r = 0,67) и норадреналина (r = 0,61). Показатель корригированного интервала QT также коррелировал с выраженностью гипертрофии миокарда.

Под влиянием интенсивных физических нагрузок регистрировались патологические изменения ССС в виде выраженного вегетативного дисбаланса с преобладанием симпатикото-нии, высокой представленности кри- тической брадикардии, аритмогенной готовности и нарушения обменных процессов в миокарде, изменения показателей центральной гемодинамики, напряжения адаптационных механизмов. Кроме того, у детей, подвергнутых интенсивным физическим нагрузкам, отмечалось увеличение среднего уровня тропонина I, активности КФК и ЛДГ, свидетельствующее о повреждении миокарда [14].

Обсуждение и заключения

Проведенные экспериментальные и клинические исследования позволяют сделать вывод о негативном влиянии чрезмерных физических нагрузок на структуру миокарда. Прямое повреждающее действие проявлялось в нарушении целостности внутриклеточных структур и миофибрилл. Интенсивные физические нагрузки провоцировали у экспериментальных животных развитие гиперткатехоламинергии. В результате клинических наблюдений за лицами, испытывающими регулярные физические нагрузки, было установлено формирование дезадаптационных нарушений ССС в виде нарушения вегетативного баланса, повышения уровня стресса (возрастание уровня КА и кортизола, увеличение индекса напряженности по данным КРГ), нарушения параметров центральной гемодинамики (гипертрофия миокарда, дилатация полостей). Подобные механизмы формирования дезадаптационных трансформаций ССС в дальнейшем способствовали формированию электрической нестабильности миокарда, что может приводить к различным, в том числе фатальным, нарушениям ритма сердца.

344 Фундаментальная медицина

Поступила 06.05.2016; принята к публикации 08.06.2016; опубликована онлайн 30.09.2016

Submitted 06.05.2016; accepted 08.06.2016; published online 30.09.2016

Список литературы Патогенетические аспекты формирования дезадштщионных изменений сердечно-сосудистой системы, опосредованных физическими нагрузками

- Дегтярева Е. А. Сердце и спорт у детей и подростков: проблемы взаимодействия. М., 2011. 228 c.

- Земцовский Э. В. Спортивная кардиология. СПб., 1994. С. 464.

- Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006/B. J. Maron //Circulation. 2009. Vol. 119 (8). P. 1085-1092.

- Maron B. J., Pelliccia A. The heart of trained athletes cardiac remodeling and the risks of sports, including sudden death circulation. NEJM. 2006. Vol. 114. P. 1633-1644. URL: http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/?term=13.%09Maron+BJ%2C+Doerer+JJ%2C+Haas+TS%2C+Tierney+DM%2C+Mueller +FO.+Sudden+deaths+in+young+competitive+athletes%3A+analysis+of+1866+deaths+in+the+United+ States%2C+1980-2006.+Circulation+2009.+T.119(8).+P.1085-92.

- Особенности физиологического ремоделирования спортивного сердца/А. В. Смоленский //Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2012. № 6. С. 9-14. http://lfksport.ru/archive/archive2012/особенности-физиологического-ремоде.

- Балыкова Л. А., Корнилова Т. И., Балашов В. П. Опыт применения антиоксидантов для лечения синдрома слабости синусового узла у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2001. № 6. С. 60-64. URL: http://elibrary.ru/author_items.asp.

- Гаврилова Е. А. Спортивное сердце: стрессорная кардиопатия. М.: Советский спорт, 2007. 224 c.

- Physiologic limits of left ventricular hypertrophy in junior elite athletes: relevance to differential diagnosis of athlete's heart and hypertrophic cardiomyopathy/S. Sharma //J. Amer. Coll. Cardiology. 2002. Vol. 40 (8). P. 1431-1436. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Amer+Coll+Cardi ology.+2002.+T.40(8).+P.1431-1436.

- Гуревич Т. С, Матвеев С. В., Кириллов Д. А. Ранние эхокардиографические признаки перенапряжения сердечно-сосудистой системы у спортсменов (диагностика, реабилитация). Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2012. № 6. С. 15-19. URL: http://lfksport.ru/archive/archive2012/ранние-эхокардиографические-признак.

- Современные подходы и возможности оценки состояния сердечно-сосудистой системы в детском спорте / Л. А. Балыкова [и др.] // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015. Т. 14, № 5. С. 53-59. URL: html:// roscardio.ru/ru/cardiovascular-therapy-and-prevention/itemlist/search.

- Age-specific reference intervals for indexed left ventricular mass in children / P. R. Khoury [et al.] // J. Am. Soc. Echocardiogr. 2009. Vol. 22. P. 709-714. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kh oury+PR%2C+Mitsnefes+M%2C+Daniels+SR%2C+Kimball+TR%3A+Age-specific+reference+intervals +for+indexed+left+ventricular+mass+in+children.+J+Am+Soc+Echocardiogr+2009%2C+22%3A709-714.

- Макаров Л. М. Внезапная сердечная смерть в спорте. Кардиология. 2010. № 1. C. 46. URL: http://www.cardio-journal.ru/ru/archive/article/2463.

- Physiological left ventricular hypertrophy or hypertrophic cardiomyopathy in an elite adolescent athlete: role of detraining in resolving the clinical dilemma. / S. Basavarajaiah [et al.] // Br. J. Sports Med. 2006. Vol. 40. P. 727-729. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basavarajaiah+S.%2C+Wilso n+M.%2C+Junagde+S.%2C+Jackson+G.%2C+Whyte+G.%2C+Sharma+S.%2C+Roberts+W.O.+Physiolog ical+left+ventricular+hypertrophy+or+hypertrophic+cardiomyopathy+in+an+elite+adolescent+athlete%3A +role+of+detraining+in+resolving+the+clinical+dilemma.+Br.+J.+Sports+Med.+2006.T.+40.+P.+727-729.

- Опыт применения метаболических кардиопротекторов в детской спортивной медицине/Л. А. Балыкова //Российский кардиологический журнал. 2011. № 5 (91). С. 52-58. URL: http://cardio.medi.ru/66_110508a.htm.

- Меерсон Ф. З., Пшенникова М. Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. М.: Медицина, 1988. 256 с.

- Бутченко Л. А., Кушаковский М. С., Журавлев Н. Б. Дистрофия миокарда у спортсменов. М., 1980. С. 225.