Патогенетические факторы аномалий формирования эмали

Автор: Чагина Е.А., Турмова Е.П., Пасынков В.О.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 3-3 (66), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается этиология и патогенез несовершенного эмалегенеза связанного с геномом. Описывается, что первая генетическая ассоциация определяется открытием амелогенинового гена, присутствующего в регионе P21.1-22.3 на X хромосоме. Рассматривается роль Второго гена, принимающий участие в формировании картины заболевания, - эмалиновый ген на хромосоме 4 (4q21). Даётся характеристика существующих классификаций основанных на клинических данных или на данных, сочетающих в себе информацию о клинических проявлениях заболевания и генетической этиологии.

Эмаль, несовершенный амелогенез, дефекты эмали, формирование эмали, гипоплазия эмали, генетические факторы аномалий формирования эмали

Короткий адрес: https://sciup.org/170193210

IDR: 170193210

Текст научной статьи Патогенетические факторы аномалий формирования эмали

Эмаль является внешней оболочкой коронковой части зуба, представляя из себя самую твердую ткань в организме человека. Такая твердость объясняется тем, что эмаль зуба на 95-97% состоит из минеральных компонентов (преимущественно фосфата кальция в виде кристаллов гидроксиапатита). На долю органических веществ приходится только 1-2%, плюс еще около 2-3% воды. Самыми прочными являются поверхностные слои эмали - особенно на окклюзионных поверхностях зубов, а по направлению к эмалеводентинной границе, а также при приближении к шейке зуба - ее твердость снижается. Дефекты этой твердой ткани связаны с широким спектром заболеваний в челюстно-лицевой области. Зубная эмаль бесклеточная и не имеет физиологических средств восстановления.

Несовершенный амелогенез представляет собой группу генетически и фенотипически разнообразных форм дефектного развития зубной эмали. Достигнут прогресс в определении генетической основы несовершенного амелогенеза, но точный механизм процесса биоминерализации остается в значительной степени неизвестным. Список генов, связанных с дефектами эмали, значительно вырос за последнее десятилетие. Молекулярные пути, участвующие в развитии дефектов эмали, раз- нообразны, а функциональность генов и генных продуктов неоднородна [1].

Результаты исследования:

Один из самых часто встречаемых типов несовершенного амелогенеза- аутосомно-доминантно наследуемая гипокальцификация эмали, которая распространена с частотой примерно 1:20 000.

Выделяют четыре типа несовершенного амелогенеза на основе клинической классификации:

-

- гипопластический;

-

- гипоматурационный;

-

- гипокальцификационный;

-

- гипоматурационный-гипопластический.

Эта классификация соответствует тем нарушениям, которые могут встречаться на разных стадиях формирования эмали, а конкретно:

-

- секреция органического матрикса;

-

- минерализация матрикса;

-

- матурация;

-

- созревание эмали.

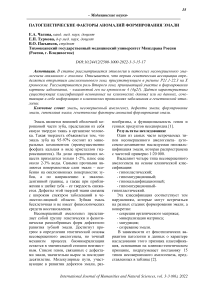

В зависимости от фенотипических вариантов патологии и данных о характере наследования этого признака классификация, основанная на клинико-генетическом принципе, подразумевает постановку 15 типов несовершенного амелогенеза, представленных в таблице [2].

Таблица. Клинико-генетическая классификация несовершенного амелогенеза

|

Тип |

Различные варианты несовершенного амелогенеза |

Признаки специфического поражения эмали |

Возможные типы наследования |

Дефект проявляющийся в генетике |

|

IA |

Гипопластический |

Генерализованный ямчатый дефект |

Аутосомно-доминантный |

Не выявлен |

|

IB |

Гипопластический |

Локализованный ямчатый дефект |

Аутосомно-доминантный (104500) |

Анемелин (ENAM) |

|

IC |

Гипопластический |

Локализованный ямчатый дефект |

Аутосомно-рецессивный (204650) |

Не выявлен |

|

ID |

Гипопластический |

Гладкая эмаль |

Аутосомно-доминантный (104500) |

Анемелин (ENAM) |

|

IE |

Гипопластический |

Гладкая эмаль |

Х-сцепленный доминантный |

Не выявлен |

|

IF |

Гипопластический |

Грубая, шероховатая эмаль |

Аутосомно-доминантный |

Не выявлен |

|

IG |

Гипопластический |

Агенезия эмали |

Аутосомно-рецессивный |

Не выявлен |

|

IIA |

Гипоматурационный |

Диффузная пигментация |

Аутосомно-рецессивный (204700) |

Амелогенин (AMEГX) |

|

IIB |

Гипоматурационный |

Дуффузное поражение |

Х-сцепленный рецесив- ный |

Не выявлен |

|

IIC |

Гипоматурационный |

«Снежный» налет |

Х-сцепленный |

Не выявлен |

|

IID |

Гипоматурационный |

«Снежный» налет |

Аутосомно-доминантный |

Не выявлен |

|

IIIA |

Гипокальцификационный |

Дуффузное поражение |

Аутосомно-доминантный |

Не выявлен |

|

IIIB |

Гипокальцификационный |

Дуффузное поражение |

Аутосомно-рецессивный |

Не выявлен |

|

IVA |

Гипоматурационный- гипо пластический |

Тауродонтизм |

Аутосомно-доминантный (104510) |

Не выявлен |

|

IVB |

Гипоматурационный- гипо пластический |

Тауродонтизм |

Аутосомно-доминантный |

Не выявлен |

Мутации, которые могут вызвать преобразование химического состава или структуры, либо служат одной из частей различных наследственных синдромов или заболеваний, либо проявляются как изолированные признаки, при всём этом часто идёт негативное воздействие на постоянные и временные зубы, отмечается аномалия прикуса, задержка прорезывания зубов и аномалия цвета зубов [3].

Наследственная остеодистрофия Альбрехта.

Данное заболевание является гетерогенным, а по своему проявлению наследственным аутосомно-доминантным. По признакам, относящимся к стоматологии: врожденная гипоплазия эмали, задержка прорезывания зубов, анодентия и олиго-дентия. Ген локализован в районе 20q13.2.

Амелогенез несовершенный 2, гипопластический, локальный, аутосомнодоминантный.

Это заболевание представляет из себя ещё один вариант генетически несовершенного амелогенеза. Оно вызвано мутацией в эмалиновом гене (ENAM), локали- зованном в длинном плече хромосомы 4 (4q21). Передаётся наследственно по аутосомно-доминантному типу.

Гиперостатическая карликовость Ленца-Маджевски.

Различные пациенты были описаны по клинической картине, в специализирующейся по данной теме литературе, в 1969, 1974 и 1977. Для черепно-лицевую области, свойственны многочисленные пороки развития. Характерными свойствами являются: микрогнатия, маленький язык, при изучении зубов выделяется дисплазия эмали.

Лакримо-ауриколо-денто-дигитальный синдром (Леви-Холлистера).

В честь Холистера и Леви были названы заболевания, описанные ими в 1973 и 1969 годах соответственно. У одного мальчика и четырёх девочек была описана характерная подобная патология. Были выделены недостающие слюнные протоки и околоушные железы. Аномалии среди зубов: ги-подентия, коническая форма коронки резцов, задержка прорезывания постоянных зубов, гипоплазия эмали и склонность к кариесу.

Наследственная гипоплазия эмали.

Наследственная гипоплазия эмали наследуются по аутосомно-доминантному типу с варьирующей экспрессивностью и неполной пенетрантностью, как изолированный признак. Также признак может быть рассмотрен как локальная форма несовершенного амелогенеза.

Заключение. Генетические факторы аномалий формирования эмали могут проявляться в различными клиническими формами, некоторые из которых могут восприниматься человеком как эстетический дефект и поэтому требуют лечения для улучшения внешнего вида зубов. Знания патогенетических аномалий формирования эмали, необходимы клиницистам при объяснении и обсуждении наличия генетических факторов аномалий формирования эмали с пациентами и их родителями, не забывая о том, что аномалии зубочелюстной системы обладают характером социально значимой проблемы, т.к. связаны не только с материальными тратами, но и с большим объёмом врачебной помощи.

Список литературы Патогенетические факторы аномалий формирования эмали

- Янукович О.О. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с.

- Маркелова Е.В., Чагина Е.А. Роль наследственности, изменчивости в патогенезе типовых нарушений формирования челюстно-лицевой области. - М.: Медицина ДВ, 2018. -132 с.

- Персин Л.С. Стоматология детского возраста. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с.

- EDN: UOAMGR