Патогенетические механизмы развития доброкачественных заболеваний молочных желез при гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте

Автор: Ордиянц Ирина Михайловна, Арютин Дмитрий Геннадьевич, Персидская Анастасия Александровна, Гусейнова Ройя Гочали Кызы, Новгинов Дмитрий Сергеевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Пролиферативные изменения в молочных железах очень часто возникают на фоне гинекологических заболеваний. Решающее значение в возникновении заболеваний молочных желез и эндометрия имеет не абсолютная концентрация гормонов в крови, а состояние рецепторов к половым стероидам в ткани. Остается открытым вопрос об изменении структуры и свойств эстрогеновых (ER) и прогестероновых (PR) рецепторов, связанных с наличием полиморфизмов кодирующих их генов (ESR1 и PRG). Новым направлением научного поиска стало изучение роли микроРНК в патогенезе доброкачественных заболеваний молочных желез при гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте. Известно, что микроРНК участвуют во многих клеточных процессах, действуя на специфические гены-мишени. Цель исследования. Определить прогностическую значимость эпигенетических маркеров в патогенезе доброкачественной дисплазии молочных желез при гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте. Материалы и методы. Было обследовано 69 женщин в возрасте 18-49 лет, из них 27 - с гиперплазией эндометрия (ГЭ) без атипии и 42 - с доброкачественной дисплазией молочных желез (ДДМЖ) при гиперплазии эндометрия без атипии. Исследовали уровни экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, соотношение их изоформ в сыворотке крови. Произвели выделение miR-125b, -155, - 222, -429 методом ПЦР в режиме real time. Результаты. В основе патогенеза развития ДДМЖ при ГЭ в репродуктивном возрасте лежит преобладание аллеля CC полиморфизма PvuII C/T и аллеля GG полиморфизма Xbal A/G гена ESR1 эстрогенового рецептора, что приводит к снижению чувствительности ER. Эпигенетические изменения на уровне микроРНК свидетельствуют о снижении адаптивных свойств клеток, увеличении их пролиферативной активности, индукции ангиогенеза. Высокая экспрессия miR-155, miR-222 и miR-429 является фактором плохого прогноза для больных раком молочной железы. При изучении взаимосвязи miR-155, -222 и -429 с полиморфизмом гена ESR1 эстрогенового рецептора, самые высокие показатели Pvull C/T (ТТ, ТС и СС) и Xbal A/G (АА, AG и GG) выявлены у женщин с ДДМЖ при ГЭ в репродуктивном возрасте. Выводы. На основании полученных результатов молекулярно-генетических исследований дано научное обоснование возможности прогнозирования возникновения и развития пролиферативных заболеваний молочных желез при гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте.

Доброкачественная дисплазия молочных желез, гиперплазия эндометрия, эстрогеновые рецепторы, прогестероновые рецепторы, микрорнк

Короткий адрес: https://sciup.org/14122880

IDR: 14122880 | УДК: 618.14-006.5 | DOI: 10.34014/2227-1848-2021-4-59-72

Текст научной статьи Патогенетические механизмы развития доброкачественных заболеваний молочных желез при гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте

Введение. Единство эволюционного развития молочных желез и формирования способности к полноценному внутриутробному вынашиванию потомства, несомненно, определяется связью между молочными железами и женскими половыми органами [1]. Результаты многочисленных исследований доказывают, что пролиферативные изменения в молочных железах очень часто возникают на фоне гинекологических заболеваний [2]. Если в популяции доброкачественная дисплазия молочных желез (ДДМЖ) встречается у 30–70 % женщин, то на фоне гинекологических заболеваний показатель возрастает до 76–97,8 %. Эти факты указывают не только на взаимообусловленность гиперпластических процессов эндометрия и молочных желез, приводящих к преждевременной утрате репродуктивной функции, увеличению числа оперативных вмешательств, но и на необходи- мость пристального внимания к данному контингенту в связи с повышенным риском ма-лигнизации.

У женщин репродуктивного возраста гиперплазия эндометрия (ГЭ) занимает лидирующие позиции в структуре гинекологических заболеваний, составляя 30–50 % [3]. Частота и сроки онкотрансформации ГЭ достаточно вариабельны: от 25 до 50 %, по данным одних авторов, и до 80 % – по данным других [4]. Такой разброс связан с различиями в возрасте больных, особенностями строения эндометриальных желез и выраженностью патологического процесса в эндометрии. Результаты профилактических обследований указывают на наличие доброкачественных заболеваний у 60 % женщин до 40 лет, а в возрастной группе 41–50 лет отмечается увеличение числа нераковых заболеваний молочных желез до 85,7 % [5, 6].

По данным The Cochrane Collaboration, рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре злокачественных новообразований среди женского населения, а рак эндометрия (РЭ) является вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин до 65 лет и характеризуется большей заболеваемостью в развитых, нежели в развивающихся, странах [7].

Интересен и дискутабелен вопрос о вкладе рецидивов в ежегодно регистрируемую заболеваемость, что формирует проблему внутри проблемы. Если сам факт частоты рецидивиро-вания сомнений не вызывает, то единого мнения относительно причин возникновения рецидивов доброкачественных заболеваний молочных желез до сих пор нет.

Тенденция к неуклонному росту гиперпластических процессов органов репродуктивной системы, как и низкая эффективность методов диагностики этих нозологий на ранних стадиях развития, актуализируют необходимость расширения представлений об эпидемиологии и этиологии пролиферативных процессов в матке и молочных железах с учетом молекулярно-биологических открытий последнего десятилетия.

Патогенетические механизмы развития пролиферативных заболеваний органов репродуктивной системы не однозначны: еще с

90-х гг. прошлого века ведущую роль в развитии гиперпластических процессов отводят повышенной концентрации эстрогенов – абсолютной [4, 8, 9] или относительной гиперэст-рогении [1, 10], нарушению баланса гидроксиметаболитов эстрогенов [11, 12], но в то же время у пациенток с нормальным, двухфазным менструальным циклом и гормональным профилем в пределах референсных значений выявляют гиперпластические заболевания матки и молочных желез. Разнообразие результатов, вероятно, объясняется тем, что решающее значение в возникновении заболеваний молочных желез и эндометрия имеет не абсолютная концентрация гормонов в крови, а состояние рецепторов к половым стероидам в ткани [13, 14].

Исследования последних лет связывают развитие пролиферативных заболеваний матки и молочных желез с нарушением процессов апоптоза, точнее, с изменением его генетической регуляции на уровне интегринов – клеточных молекул, играющих ключевую роль в адгезии, инвазии и метастазировании эндометриоидных клеток и формировании миоматозных узлов. До настоящего времени остается неясным, почему при прочих равных условиях у одних женщин с гиперпластическими процессами эндометрия развиваются заболевания молочных желез, а у других – нет.

Несмотря на имеющиеся сведения о генетической детерминированности гиперпластических процессов женского репродуктивного тракта, их малочисленность и противоречивость в отношении участия генов в генезе этих заболеваний не позволяют сформировать комплексного представления об этой проблеме. Между тем есть основание полагать, что выявление генетических предикторов ДДМЖ и ГЭ позволит использовать их в качестве прогностических тестов не только на ранних стадиях развития заболеваний, но и на доклиническом этапе.

Остается открытым вопрос об изменении структуры и свойств эстрогеновых (ER) и прогестероновых (PR) рецепторов, связанных с наличием полиморфизмов кодирующих их генов ( ESR1 и PRG ) [15, 16]. Опубликованы единичные исследования, подтверждающие взаимосвязь аллельного полиморфизма ESR1

с развитием гормонозависимых опухолей эндометрия и молочной железы, а также с эпигенетическими нарушениями [17].

Новым направлением научного поиска стало изучение роли микроРНК в патогенезе ДДМЖ при ГЭ в репродуктивном возрасте. Известно, что микроРНК участвуют во многих клеточных процессах, действуя на специфические гены-мишени [6]. С одной стороны, они служат онкогенами и способствуют процессу опухолевого генеза [18-20], с другой - функционируют в качестве опухолевых супрессоров и подавляют прогрессирование рака [21].

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость углубления и расширения спектра исследований, посвященных поиску информативных молекулярно-генетических предикторов формирования ДДМЖ при гиперплазии, создания адекватных комплексных подходов прогнозирования их развития и рецидивирования.

Цель исследования. Определить прогностическую значимость эпигенетических маркеров в патогенезе доброкачественной дисплазии молочных желез при гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте.

Материалы и методы. Нами обследовано 69 женщин в возрасте 18-49 лет. Критериями включения и стратификации пациенток по группам являлись результаты УЗИ молочных желез, маммография и морфологическая диагностика ГЭ; критериями исключения -наличие острых воспалительных заболеваний органов малого таза, беременности, декомпенсированных тяжелых соматических болезней, злокачественных образований в анамнезе, отказ от участия в исследовании. Были сформированы две группы: I - 27 женщин с гиперплазией эндометрия без атипии, II - 42 пациентки с доброкачественной дисплазией молочных желез при гиперплазии эндометрия без атипии.

Всем пациенткам проводилось молекулярно-генетическое исследование. Изучался полиморфизм гена ESR1 эстрогеновых рецепторов и гена PRG прогестероновых рецепторов, а также соотношение их изоформ в сыворотке крови. Анализ полиморфизмов генов ESR1 и PRG проведён методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией с помощью TagMan-зондов.

Методом ПЦР в режиме real time произведено выделение miR-125b, -155, -222, -429. В качестве референсного гена использовали малую РНК U6. Анализ полученных данных пороговых циклов ПЦР проводили 2(-AACt)-методом.

При помощи непараметрического критерия Краскелла - Уоллиса группы оценивали по количественной шкале. Для определения достоверности различий непараметрических количественных данных был использован критерий Манна - Уитни. Достоверными считались различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Все обследуемые женщины находились в возрасте от 18 до 49 лет (в среднем 41,7±6,3 года). У пациенток с ГЭ средний возраст составлял 42,6±5,1 года, что обусловлено преобладанием их в возрастной группе от 41 до 45 лет. Возраст женщин с ДДМЖ при ГЭ колебался от 39 до 43 лет и составлял в среднем 40,8±7,1 года, что не противоречило литературным данным о частоте встречаемости ГЭ в различные возрастные периоды [9]. Все обследованные пациентки были сопоставимы по социальному статусу, ростовесовым показателям, возрасту начала половой жизни, методам контрацепции, на-следствен-ным заболеваниям. Средний возраст менархе у женщин с ГЭ составлял 10,9±0,8 года, в то время как с ДДМЖ при ГЭ - 14,4±1,2 года (р=0,001). В обследованных группах не обнаружены статистически значимые различия по количеству родов, но выявлены по количеству инструментальных (р=0,037) и самопроизвольных абортов (р=0,046). Что касается сопутствующих экстрагенитальных заболеваний, то болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) встречались у каждой третей пациентки с ДДМЖ при ГЭ (28,6 %), что достоверно отличалось от другой группы (р=0,010). Анемией страдала каждая шестая пациентка с ДДМЖ при ГЭ (16,7 %), тогда как в другой группе она не обнаружилась (р=0,025). Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) были у каждой седьмой женщины с ГЭ (14,8 %), а в группе с ДДМЖ при ГЭ - у каждой второй (40,5 %) (р=0,024), что согласуется с данными литературы [13].

Сравнительная оценка гинекологических заболеваний показала следующие результаты. Миома матки наблюдалась у каждой второй пациентки с ГЭ (44,4 %) и у каждой четвертой с ДДМЖ при ГЭ (21,4 %). Эндометриоз матки встречался у всех женщин в группе ГЭ (100 %) и у каждой второй с ДДМЖ при ГЭ (64,3 %). У каждой второй пациентки с ГЭ (40,7 %) определялась миома матки в сочетании с эндометриозом, а в группе с ДДМЖ при ГЭ - у каждой восьмой (11,9 %). Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) диагностировались у каждой второй женщины с ГЭ (40,7 %) и у одной пациентки с ДДМЖ и ГЭ (2,4 %). Доброкачественные заболевания шейки матки установили у 74,1 % женщины с

ГЭ и 66,7% пациенток с ДДМЖ при ГЭ. Выявлены статистически значимые различия между группами по частоте встречаемости миомы матки (p=0,043), эндометриоза матки (p=0,0004), их сочетания (p=0,006) и ВЗОМТ (p=0,0001).

Анализ показал, что выявленные экстра-генитальные (заболевания ССС, щитовидной железы, анемия) и гинекологические (ВЗОМТ, аденомиоз, миома матки и сочетание миомы матки с аденомиозом) заболевания являются факторами риска развития ДДМЖ при ГЭ (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Факторы риска развития ДДМЖ у женщин с ГЭ

Risk factors for benign mammary displasia developing in women with endometrial hyperplasia

|

Фактор риска Risk factor |

ОШ OR |

95 % ДИ 95 % CI |

p |

|

ВЗОМТ PID |

7,73 |

3,27-18,28 |

0,0001 |

|

Аденомиоз Adenomyosis |

3,34 |

1,51-7,27 |

0,0018 |

|

Миома матки Uterine fibroid |

1,87 |

1,25-6,22 |

0,0287 |

|

Миома матки в сочетании с аденомиозом Uterine fibroid combined with adenomyosis |

8,34 |

2,76-25,16 |

0,0269 |

|

Заболевания сердечно-сосудистой системы Cardiovascular diseases |

2,82 |

0,76-10,50 |

0,0022 |

|

Анемия Anemia |

2,82 |

0,76-10,50 |

0,0023 |

|

Заболевания щитовидной железы Thyroid disorders |

3,68 |

1,01-13,36 |

0,0038 |

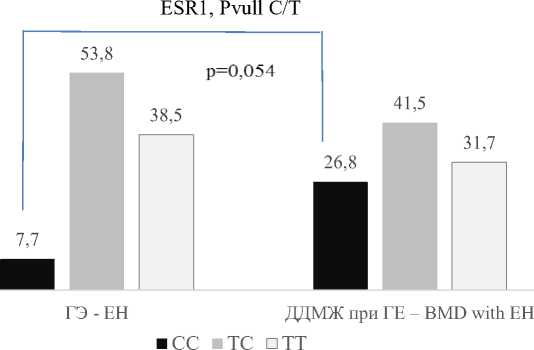

С целью выявления эпигенетических маркеров прогнозирования ДДМЖ при ГЭ была изучена частота встречаемости полиморфизмов гена ESR1, наличие которых может приводить к нарушению чувствительности эстрогеновых рецепторов (ERa) или к ее полной потере. Сравнительный анализ частоты поли- морфизма PvuII C/T гена ESR1 показал, что частота встречаемости аллелей СС у женщин с ГЭ составила 7,7 %, а в группе с ДДМЖ при ГЭ - 26,8 % (р=0,054) (рис. 1). По частоте встречаемости аллелей ТТ и ТС в сравниваемых группах статистически значимых различий не выявлено.

о4 30

Рис. 1. Частота встречаемости полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 в сравниваемых группах

Fig. 1. Frequency of PvuII C/T polymorphism in ESR1 gene in the compared groups

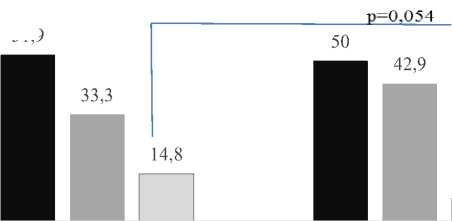

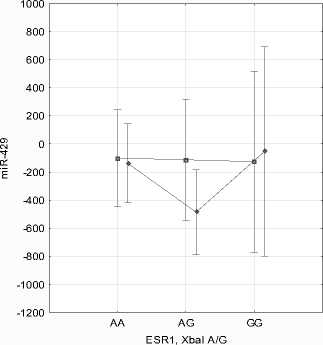

Сравнительный анализ частоты полиморфизма XbaI A/G гена ESR1, представляющего собой однонуклеотидную замену аденина на гуанин (A351G) в интронной области гена, демонстрирует, что частота встречаемости алле- лей GG у женщин с ГЭ составила 14,8 %, а в группе с ДДМЖ при ГЭ – 7,1 % (р=0,054) (рис. 2). По частоте встречаемости аллелей АА и AG в сравниваемых группах статистически значимых различий не выявлено.

о4 30

ESR1, Xbal A/G

51,9

7,1

ДДМЖ при ГЕ –BMD with EH

ГЭ – EH

■ AA ■ AG □ GG

Рис. 2. Частота встречаемости полиморфизма Xbal A/G гена ESR1 в сравниваемых группах

Fig. 2. Frequency of Xbal A/G polymorphism in ESR1 gene in the compared groups

Таким образом, в отноении полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 эстрогенового рецептора в сравниваемых группах были выявлены статистически значимые различия по частоте встречаемости аллелей СС, а в отношении полиморфизма Xbal A/G гена ESR1 – аллелей GG. В исследовании определялись полиморфизмы Val660Leu и + 331 G/A гена PRG, но статистически значимых различий по частоте встречаемости аллелей полиморфизмов между группами выявлено не было.

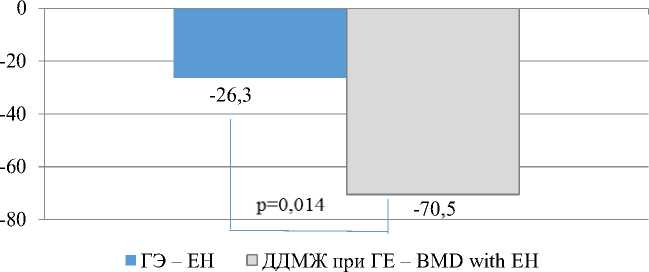

Согласно данным литературы [6, 22–24], в настоящее время микроРНК регулируют от 30 до 60 % генов человека, включая гены эстрогеновых и прогестероновых рецепторов. Каждая из них способна контролировать мно- жество (до нескольких сотен) генов, при этом один конкретный ген может являться мишенью для нескольких микроРНК. В частности, miR-125b является потенциальным супрессором опухоли. Снижение уровня экспрессии miR-125b приводит к антиапоптотическому эффекту, усилению пролиферативного потенциала, метастазирования и инвазивности через изменения экспрессии генов в опухолевых клетках. При изучении экспрессии miR-125b в плазме крови у обследуемых женщин установ- лено, что у пациенток с ГЭ ее уровень составил -26,3±30,8, а в группе с ДДМЖ при ГЭ – -70,5±165,8 (р=0,014) (рис. 3). Таким образом, miR-125b является значимым классификатором при дифференциации злокачественных и доброкачественных опухолей молочной железы.

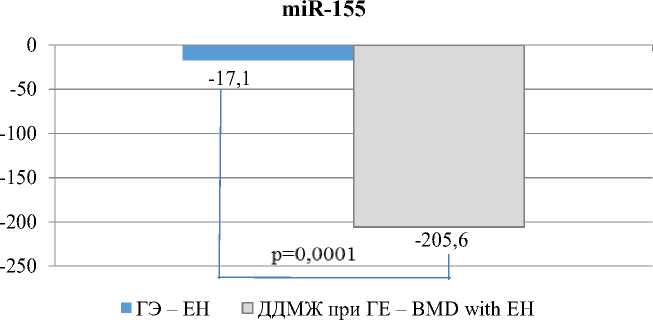

Оценка уровня циркулирующих в крови miR-155 позволяет дискриминировать больных с метастазирующими опухолями от здоровых.

miR-125b

Рис. 3. Результаты сравнительной оценки экспрессии miR-125b в плазме крови женщин

Fig. 3. Results of comparative evaluation of miR-125b expression in blood plasma in women

Рис. 4. Результаты сравнительной оценки экспрессии miR-155 в плазме крови женщин

Fig. 4. Results of comparative evaluation of miR-155 expression in blood plasma in women

Анализ данных (рис. 4) свидетельствует, что экспрессия miR-155 в плазме крови у пациенток с ГЭ составила -17,1±22,9, а в группе с ДДМЖ при ГЭ – -205,6±498,9 (р=0,0001). Таким образом, высокий уровень экспрессии miR-155 является фактором плохого прогноза для больных РМЖ.

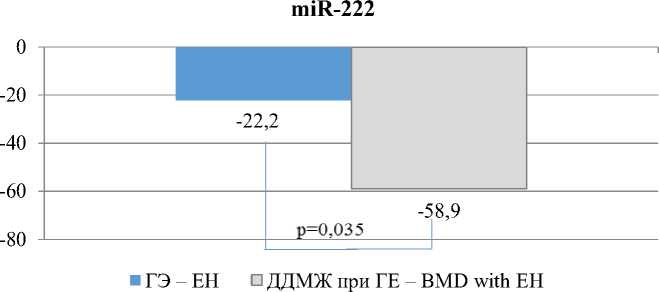

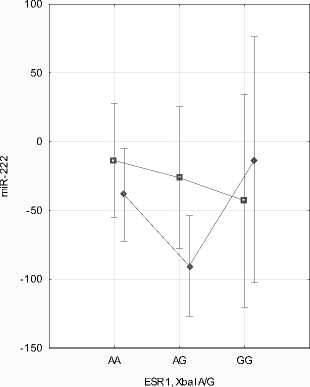

К онкогенным относится miR-222, индуцирующий ангиогенез и пролиферацию раковых клеток [22, 25].

Рис. 5. Результаты сравнительной оценки экспрессии miR-222 в плазме крови женщин

Fig. 5. Results of comparative evaluation of miR-222 expression in blood plasma in women

Показано, что повышенная экспрессия клетками опухоли miR-222 приводит к подавлению регуляции механизмов супрессии опухоли [18]. Представленные на рис. 5 данные экспрессии miR-222 в плазме крови у обследуемых женщин свидетельствуют, что экспрессия miR-222 в плазме крови у пациенток с ГЭ составила -22,2±29,2, а в группе с ДДМЖ при ГЭ - -58,9±119,9 (р=0,035).

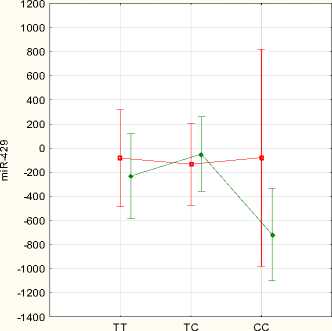

Согласно литературным данным [18], уровень опухольсупрессирующей miR-429 при раке молочной железы снижен. Из представленных на рис. 6 данных следует, что экспрессия miR-429 в плазме крови у пациенток с ГЭ составила -108,5±84,8, а в группе с

ДДМЖ при ГЭ - -281,3±931,3 (р=0,044).

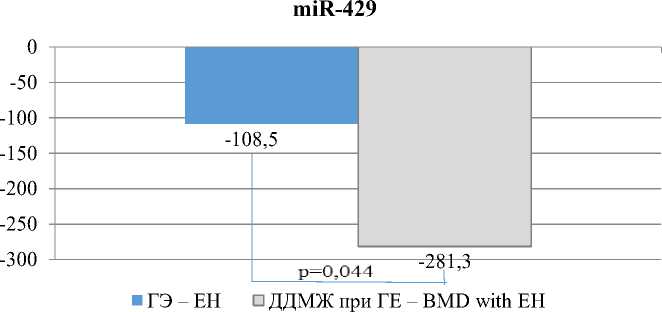

Нами изучена взаимосвязь miR с полиморфизмом Pvull C/T и Xbal A/G гена ESR1 эстрогеновых рецепторов, Val660Leu и +333G/A прогестероновых рецепторов. При изучении взаимосвязи miR-125b с полиморфизмом PvuII C/T гена ESR1 эстрогенового рецептора самые высокие показатели ТТ (-80,7), ТС (-95,0) и СС (-36,5) выявлены у женщин с ДДМЖ при ГЭ (рис. 7А). При изучении взаимосвязи miR-125b с полиморфизмом Xbal A/G гена ESR1 показатели АА (-69,9) и AG (-91,1) были самыми высокими у женщин с ДДМЖ при ГЭ, в то время как GG (-51,4) - при ГЭ (рис. 7Б).

Рис. 6. Результаты сравнительной оценки экспрессии miR-429 в плазме крови женщин Fig. 6. Results of comparative evaluation of miR-429 expression in blood plasma in women

Рис. 7. Взаимосвязь miR-125b с полиморфизмами PvuII C/T и Xbal A/G гена ESR1 эстрогенового рецептора

Fig. 7. Correlation of miR-125b and PvuII C/T and Xbal A/G polymorphisms in ESR1 gene estrogen receptor

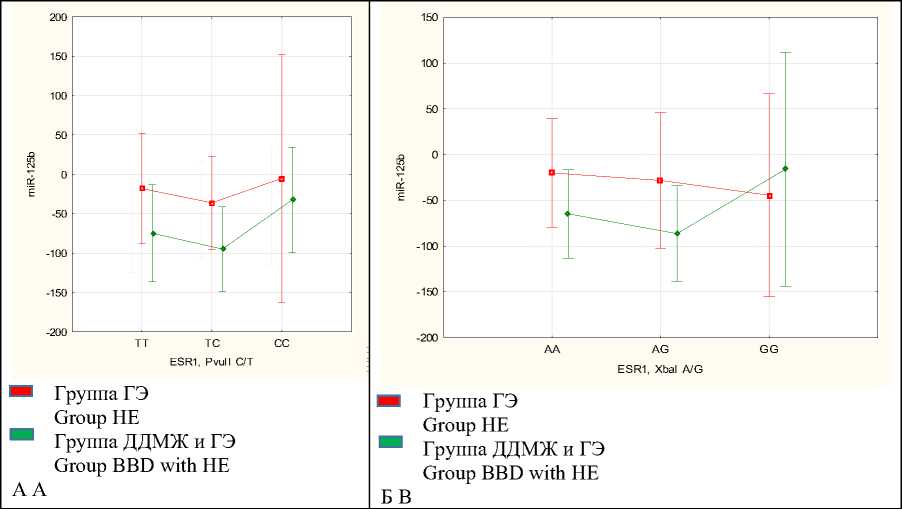

При изучении взаимосвязи miR-155 с полиморфизмом PvuII C/T гена ESR1 эстрогенового рецептора установлено, что самыми высокими показатели ТТ (-242,7), ТС (-319,3) и СС (-57,1) были у женщин с ДДМЖ при ГЭ (рис. 8А). Аналогичная ситуация наблюдалась и при изучении взаимосвязи miR-155 и полиморфизма XbaI A/G. Показатели АА, АG и GG у женщин с ДДМЖ при ГЭ составили: -270,5; -233,5; -60,4, при изолированной форме ГЭ: -10,0; -17,8; -49,6 соответственно (рис. 8Б).

Рис. 8. Взаимосвязь miR-155 с полиморфизмами PvuII C/T и XbaI A/G гена ESR1 эстрогенового рецептора

Fig. 8. Correlation of miR-155 with PvuII C/T and Xbal A/G polymorphisms in ESR1 gene estrogen receptor

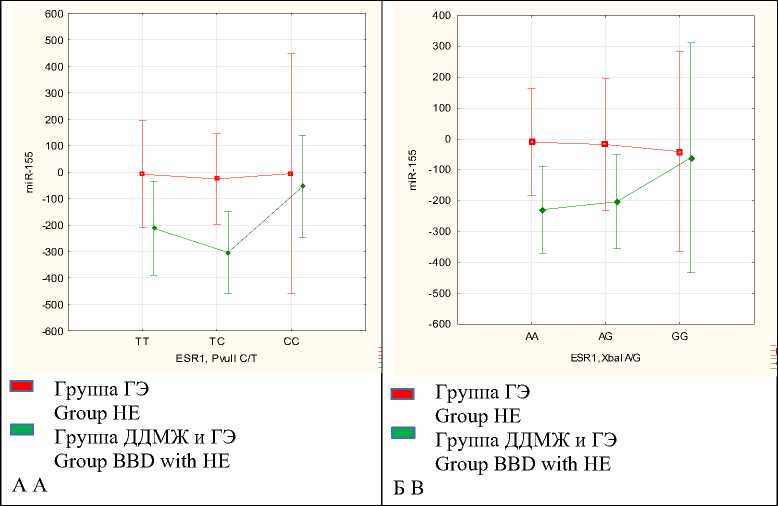

При изучении взаимосвязи miR-222 с полиморфизмом PvuII C/T гена ESR1 эстрогенового рецептора установлено, что самыми высокими были показатели ТТ, ТС и СС у женщин с ДДМЖ при ГЭ: -43,5; -88,0; -44,1 соответственно, тогда как при изолированной форме ГЭ они составляли -10,9; -34,6 и -8,5 соответственно (рис. 9А). Что касается полиморфизма Xbal A/G, то показатели АА (-40,8) и АG (-95,1) были самыми высокими у женщин с ДДМЖ при ГЭ, в то время как GG (-54,5) – при изолированной ГЭ (рис. 9Б).

-150

-50

-100

TT TC CC

ESR1, PvuII C/T

■ Группа ГЭ

Group HE

■ Группа ДДМЖ и ГЭ

Group BBD with HE Б B

■ Группа ГЭ

Group HE

■ Группа ДДМЖ и ГЭ

Group BBD with HE

А A

Рис. 9. Взаимосвязь miR-122 с полиморфизмами PvuII C/T и XbaI A/G гена ESR1 эстрогенового рецептора

Fig. 9. Correlation of miR-122 and PvuII C/T and Xbal A/G polymorphisms in ESR1 gene estrogen receptor

При анализе взаимосвязи miR-429 с полиморфизмом PvuII C/T гена ESR1 эстрогенового рецептора выявлено, что ТТ (-317,9) был самым высоким у женщин при сочетании ДДМЖ с ГЭ, в то время как ТС (-222,06) – при изолированной форме ГЭ (рис. 10А). Показатель СС был самым высоким у женщин с ДДМЖ при ГЭ и отсутствовал при изолированной форме ГЭ.

Взаимосвязь miR-429 с полиморфизмом XbaI A/G гена ESR1 эстрогенового рецептора показана на рис. 10Б. Из представленных данных следует, что наиболее выраженные изменения АА, AG, GG выявлены у женщин при сочетании ДДМЖ и ГЭ.

Заключение. Выявленные экстрагениталь-ные (заболевания ССС, щитовидной железы, анемия) и гинекологические (ВЗОМТ, аденомиоз, миома матки и сочетание миомы матки с аденомиозом) заболевания являются клинически значимыми факторами риска развития ДДМЖ при ГЭ в репродуктивном возрасте.

В результате исследования получены новые данные о значении эпигенетических факторов в генезе различных форм ДДМЖ у женщин репродуктивного возраста с ГЭ. Впервые определена роль изменений полиморфизма генов ESR1 и PRG рецепторов в развитии ДДМЖ у женщин репродуктивного возраста с ГЭ. В основе патогенеза развития ДДМЖ при ГЭ лежит преобладание аллеля CC полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 эстрогенового рецептора, что приводит к снижению чувствительности ERa.

ESR1, PvuII C/T

■ Группа ГЭ

Group HE

-

■ Группа ДДМЖ и ГЭ

Group BBD with HE А A

-

■ Группа ГЭ

Group HE

-

■ Группа ДДМЖ и ГЭ

Group BBD with HE Б B

Рис. 10. Взаимосвязь miR-429 с полиморфизмами PvuII C/T и XbaI A/G гена ESR1 эстрогенового рецептора

Fig. 10. Correlation of miR-429 and PvuII C/T and Xbal A/G polymorphisms in ESR1 gene estrogen receptor

Эпигенетические изменения на уровне микроРНК при ДДМЖ у женщин с ГЭ свидетельствуют о нарушении равновесия «апоптоз – пролиферация», особенно в молочной железе. Высокая экспрессия miR-155, miR-222 и miR-429 свидетельствует о снижении адаптивных свойств клеток, увеличении их пролиферативной активности, индукции ангиогенеза. Высокая экспрессия miR-155, miR-222 и miR-429 является фактором плохого прогноза для больных раком молочной железы.

При изучении взаимосвязи miR-155, -222 и -429 с полиморфизмом гена ESR1 самые высокие показатели Pvull C/T (ТТ, ТС и СС) и Xbal A/G (АА, АG и GG) выявлены у женщин с ДДМЖ при ГЭ в репродуктивном возрасте.

На основании полученных молекулярногенетических исследований дано научное обоснование возможности прогнозирования возникновения и развития пролиферативных заболеваний молочных желез при гиперпластических процессах в эндометрии.

Список литературы Патогенетические механизмы развития доброкачественных заболеваний молочных желез при гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте

- Радзинский В.Е. Медицина молочной железы и гинекологические болезни. Москва; 2017. 352.

- Каприн А.Д., Рожкова Н.И. Доброкачественные заболевания молочной железы. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2018. 272.

- Григоренко А.Н., Гордийчук А.Б. Гиперплазия эндометрия: вопросов больше, чем ответов. Репродуктивная эндокринология. 2017; 3 (35): 31–43.

- Gallos I.D., Alazzam M., Clark T.J., Faraj R., Rosenthal A., Smith P.P., Gupta J.K. Management of endometrial hyperplasia. Green-top Guideline № 67. RCOG/BSGE Joint Guideline. 2016. 31.

- Ордиянц И.М., Куулар А.А., Ямурзина А.А., Базиева Т.А. Современные представления о частоте встречаемости полиморфизма генов ESR1 и PRG при гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста. Ульяновский медико-биологический журнал. 2020; 3: 112–121.

- Ордиянц И.М., Куулар А.А., Ямурзина А.А., Гусейнова Р.Г., Новгинов Д.С. Генетические и эпигенетические механизмы развития гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2020; 8 (3): 128–131.

- Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2018 году (заболеваемость и смертность). Москва; 2019. 250.

- Ордиянц И.М., Куулар А.А., Ямурзина А.А., Новгинов Д.С. Прогнозирование риска озлокачествле-ния гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте. Фундаментальная и клиническая медицина. 2020; 5 (1): 57–63.

- Унанян А.Л., Сидорова И.С., Коган Е.А., Бабурин Д.В. Клинико-патогенетические особенности гиперпластических процессов эндометрия у женщин перименопаузального возраста. РМЖ. 2018; 1 (1): 67–71.

- Каприн А.Д., Рожкова Н.И. Мастопатия. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2019. 320.

- The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee Opinion no. 631. Endometrial intraepithelial neoplasia. Obstetrics & Gynecology. 2015; 125 (5): 1272–1278.

- Owings R.A., Quick C.M. Endometrial intraepithelial neoplasia. Arch. Pathol. Lab. Med. 2014; 138 (4): 484–491.

- Шакирова Е.А., Зотова О.А. Состояние метаболических процессов у женщин репродуктивного возраста с ожирением и гиперпластическими процессами эндометрия. Фундаментальная и клиническая медицина. 2017; 1 (1): 76–82.

- Yang C.H. An estrogen-induced endometrial hyperplasia mouse model recapitulating human disease pro-gression and genetic aberrations. Cancer Med. 2015; 4 (7): 1039–1050.

- Nyante S.J., Gammon M.D., Kaufman J.S. Genetic variation in estrogen and progesterone pathway genes and breast cancer risk: an exploration of tumor subtype-specific effects. Cancer Causes Control. 2015; 26 (1): 121–131.

- Zhang Y., Zhao D., Gong C., Zhang F., He J., Zhang W., Zhao Y., Sun J. Prognostic role of hormone receptors in endometrial cancer: asystematic review and meta- analysis. World J. Surg. Oncol. 2015; 13 (208).

- Малек А.М., Берштейн Л.М. МикроРНК: половые гормоны, гормональный канцерогенез, гормоночувствительность опухолевой ткани. Успехи молекулярной онкологии. 2015; 1 (4): 4–12.

- Лыков А.П., Кабаков А.В., Райтер Т.В., Бондаренко Н.А., Повещенко О.В., Казаков О.В., Повещенко А.Ф., Стрункин Д.Н., Колмыков С.К., Чанышев М.Д., Гуляева Л.Ф., Коненков В.И. Уровни микроРНК в тканях молочной железы при экспериментальной модели рака молочной железы. Успехи современного естествознания. 2015; 2: 81–83.

- Kurozumi S., Yamaguchi Y., Kurosumi M., Ohira M., Matsumoto H., Horiguchi J. Recent trends in microRNA research into breast cancer with particular focus on the associations between microRNAs and intrinsic subtypes. J. Hum. Genet. 2017; 62 (1): 15–24.

- Takahashi R., Miyazaki H., Ochiya T. The Roles of MicroRNAs in Breast Cancer. Cancers. 2015; 7 (2): 598–616.

- Гутковская Е.А. Оценка нарушений в экспрессии микроРНК при раке молочной железы с различным рецепторным статусом. Экологический вестник. 2017; 1 (39): 59–65.

- Киселев Ф.Л. МикроРНК и рак 2014 г. Молекулярная биология. 2014; 48 (2): 232–242.

- Ibrahim S.A., Hassan H., Gotte M. MicroRNA regulation of proteoglycan function in cancer. FEBS J. 2014; 281 (22): 5009–5022.

- Kavitha N., Vijayarathna S., Jothy S.L., Oon C.E., Chen Y., Kanwar J.R., Sasidharan S. MicroRNAs: biogenesis, roles for carcinogenesis and as potential biomarkers for cancer diagnosis and prognosis. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2014; 15 (18): 7489–7497.

- Eissa S., Matboli M., Sharawy A., El-Sharkawi F. Prognostic and biological significance of microRNA-221 in breast cancer. Gene. 2015; 574: 163–167.