Патогенетическое лечение фибропластической индурации полового члена (Болезни Пейрони)

Автор: Калинина С.Н., Тиктинский О.Л.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Андрология

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Болезнь пейрони, фибропластическая индурация полового члена, допплерография полового члена, лечение, лонгидаза

Короткий адрес: https://sciup.org/142188232

IDR: 142188232

Текст статьи Патогенетическое лечение фибропластической индурации полового члена (Болезни Пейрони)

Introduction. Peyronie disease is a focal fibrosis of penile fibrous tunic. Peyronie disease in last decade becomes very important social problem in urological patients. Peyronie disease morbidity rates are 388 per 10000, increase for 25.7 per 10000 per year. Etiology and pathogenesis of Peyronie disease is still not totally investigated. Mean patients’ age 50 – 60 years, 25% of them have erectile dysfunction. Peyronie disease morbidity correlates with age. Conservative treatment is indicated in a first period of disease before plaque’s calcification is formed and deformation angle is less than 30 – 45°. Surgery is indicated when deformation is more than 45° leading to sexual intercourse difficulties. Plication surgeries with plaque excision, plastic surgeries and penile prosthesis implantation are used. Conservative treatment is very numerous.

Materials and methods. 33 patients age ranged 25 – 66(mean 45.5) years surveyed. All with complaints of penile deformation, erectile dysfunctions of various degree, penile focal indurations. Diagnostic investigation included physical examination, deformation degree measurements, ultrasound and Doppler methods with circulation assessment, questionaries, PSA, laboratory analysis. All patients were divided into 2 groups. Both group had a complex treatment course, first one with longidasa included. Control group was 20 patients with erectile dysfunction without Peyronie disease. Longidasa was injected intramuscularly with suppositories insertion. In some cases longidasa was injected directly into plaque.

Results and discussion. Initially 72% of patients in group 1 had plaques sized more than 0.5 cm. Six month and one year later after the treatment only 33% and 22% respectively of patients had plaques sized more than 0.5 cm.

Conclusion. Longidasa is indicated for patients with Peyronie disease, especially in patients not suitable for surgery because of high anaesthetic risk.

С.Н. Калинина, О.Л. Тиктинский

ДПО МАПО, Санкт-Петербург, кафедра урологии и андрологии

Ф ибропластическая ин-дурация полового члена или болезнь Пейрони в последнее десятилетие является одной из важных социальных проблем у урологических больных. Это заболевание не представляет опасности для жизни пациента, но затрудняет ведение половой жизни, приводит к сексуальной несостоятельности мужчин трудоспособного возраста, распаду семьи, выраженной депрессии [1-4].

ВпервыеболезньПейрониопи-сана в 1743 г. F. de la Peyronie, придворным хирургом Луи ХV, а по некоторым данным Фаллопиусом [5]. Однако до настоящего времени этиология и патогенез данного заболевания остаются недостаточно изученными.

В последнем пересмотре МКБ-10 (2005 г.) болезнь Пейрони и фиброз кавернозных тел полового члена объединены в одну нозологическую группу, относящуюся к пластической индурации полового члена. Отмечено много общего в патогенезе и симптоматике этих заболеваний, исходом которых бывает эректильная дисфункция [6-8].

Одни авторы под фибропластической индурацией понимают заболевание с преимущественной локализацией патологического процесса в пещеристых телах полового члена, приводящее к его деформации во время эрекции. Другие – подразумевают постепенное и малоболезненное уплотнение нескольких участков пещеристых тел, появление в них плотных соединительнотканных включений, приводящих к нарушению функции полового члена. Третьи полагают, что это доброкачественное медленно прогрессирующее заболевание неясной этиологии, характеризующееся образованием фиброзных экстра-кавернозных бляшек на белочной оболочке полового члена, приводящих к искривлению эрегированного полового члена и нарушению эректильной функции [9, 10].

Болезнь Пейрони относится к числу редких, хотя обращаемость больных за последние годы несколько увеличилась [11-15]. Распространенность этого заболевания по данным J.A. Vale составляет 388 человек на 100 000 населения или 2-3% в мужской популяции, а ежегодный прирост составляет 25,7 человек на 100 000 населения. За последние десятилетия отмечают увеличение заболеваемости болезнью Пейрони.

По данным П.А. Щеплева и соавт. [16] болезнь Пейрони составляет 3-8% по обращаемости и до 25% – по данным аутопсий. Наибольшее количество наблюдений этого заболевания приходится на возраст 50-60 лет, хотя может встречаться и у молодых людей, причем не менее 25% этих больных страдают эректильной дисфункцией [17, 18]. Частота возникновения фибропластической индурации полового члена увеличивается с возрастом.

Некоторые авторы относят болезнь Пейрони к коллагенозам и чаще рассматривают ее как по-лиэтиологическое заболевание. Существенную роль в развитии этой патологии играют травматический, воспалительный, генетический и иммунологические факторы. Болезнь Пейрони – это очаговый фиброз белочной оболочки полового члена, приводящий к нарушению соотношения коллагеновых и эластических волокон, нарушению эластичности белочной оболочки, искривлению полового члена во время эрекции в том направлении, где белочная оболочка не нарушена.

Вовлечение в процесс фасции Букка, перфорантных сосудов и дорсальных артерий полового члена приводит к нарушению веноокклюзионного механизма и артериальной недостаточности полового члена. В рубец чаще вовлекается дорсальная часть полового члена, реже – латеральная, вентральная. В связи с отложением в уплотненных участках солей кальция они приобретают хрящевую консистенцию. Соединительнотканные бляшки появляются на тыльной поверхности одного или обоих кавернозных тел, как плоское полигональное образование, растущее вниз, вглубь. Бляшек может быть одна, две и более. При болезни Пейрони мочеиспускательный канал и его пещеристые тела в патологический процесс не вовлекаются. Изъязвлений, злокачественных перерождений узлов никогда не наблюдается. При гистологическом исследовании в бляшках обнаруживали коллагеновые волокна с расположенными между ними фибробластами и небольшим количеством сосудов и эластических волокон.

Н.А. Лопаткин [2] классифицирует болезнь Пейрони по стадиям:

-

• 1 стадия заболевания – бляшка на белочной оболочке не определяется, только присутствуют боли при эрекции;

-

• 2 стадия – наблюдается образование фиброзно-эластической бляшки на белочной оболочке;

-

• 3 стадия – при гистологическом исследовании бляшки обнаруживают коллагеновые волокна;

-

• 4 стадия – кальцификация бляшки.

Оценить степень воспалительной реакции сложно, однако длительность заболевания больше года и стабильность бляшки в течение 3 мес. служат ориентиром перехода болезни в стабильную стадию.

Консервативное лечение болезни Пейрони показано в первом периоде заболевания до наступления кальцификации бляшки при угле искривления полового члена менее 30-45 градусов. Оперативное лечение выполняют при выраженном (более 45 градусов) искривлении полового члена, препятствующем коитусу. Применяют пликацион-ные методы, иссечение бляшки с одновременным фаллоэндопроте-зированием полового члена, различные виды корпоропластик [1922].

Консервативное лечение включает применение противовоспалительных, противовирусных, гормональных препаратов, блокаторов кальциевых каналов (верапамил). Рекомендуется применение различных физиотерапевтических методов лечения – лазеромагнитная терапия, ультразвук, чрезкож-ный электрофорез с верапамилом, близкофокусная рентгенотерапия, ударно-волновая терапия.

Несмотря на вышеуказанные факты, нет однозначного мнения по поводу патогенетического лечения фибропластической индура-ции с признаками и без признаков сосудистых нарушений полового члена.

Материалы и Методы

В клинике урологии и андроло-гии ДПО МАПО обследовано 33 пациента с болезнью Пейрони в возрасте от 25 до 66 лет (средний возраст больных – 45,5 года). Все пациенты предъявляли жалобы на незначительное искривление полового члена, снижение качества адекватных эрекций, умеренные боли при эрекции, появление уплотнений в области кожи полового члена в течение от 3 месяцев до 1,5 лет.

Обследование больных включало физикальный осмотр, определение параметров искривления полового члена на аппарате АМВЛ-01(вакуумно-лазерном), анкетирование по шкале МИЭФ-5, ультразвуковую допплерографию полового члена (УЗДГ) с применением фармакопробы с альпростадилом 10-20 мг с одновременным определением максимальной систолической, средней, диастолической скорости кровотока и индексов периферического сопротивления в сосудах полового члена. Части пациентов выполняли динамическую каверно-зографию. Исследовали уровень половых и гонадотропных гормонов в сыворотке крови: тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, глюкозу. У всех пациентов исключены ИППП, уровень ПСА у них был ниже 2 нг/мл. Уровень половых и гонадотропных гормонов у всех пациентов был в пределах нормы. в

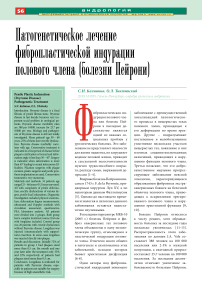

■ 11-15 16-21 ■ 22-25

группа

Рисунок 1. Показатели МИЭФ у больных 1, 2 и контрольной групп до лечения

Все пациенты были разделены на 2 группы. В I группу вошли 18 больных, которым в комплексное лечение был включен препарат Лонгидаза, вводимый внутримышечно по 3000 МЕ 1 раз в течение 10 дней (на курс 10 инъекций) с одновременным введением ректально суппозиториев с Лонгидазой в той же дозе через 1 день (на курс 10 свечей). Во II группу вошли 15

пациентов, которым Лонгидазу не назначали. Пациентам обеих групп в комплексное лечение включали лазеромагнитотера-

Таблица 1. Сосудистые нарушения у больных I, II и контрольной групп до лечения по УЗДГ полового члена

|

Группы с болезнью Пейрони |

Признаки сосудистых нарушений по УЗДГ ПЧ до лечения |

|

|

Выявлены |

Не выявлены |

|

|

I группа |

11 |

7 |

|

II группа |

9 |

6 |

|

Контрольная группа |

20 |

0 |

пию. Контрольную группу составили 20 пациентов с эректильной дисфункцией (ЭД) без болезни Пейрони.

Лонгидаза – ковалентный конъюгат высокомолекулярного соединения полиоксидония и фермента гиалуронидаза, имеет пролонгированное действие. Гиалуронидаза препятствует образованию коллагеновых волокон и расщепляет «цементирующий» компонент соединительной ткани – гиалуроновую кислоту, а по-лиоксидоний – полимерный препарат, защищающий белковую молекулу от ингибиторов, инактивирующих фермент в организме, обладающий иммуномодулирующими, противоинфекционными, детоксикационными и антиоксидантными свойствами. в

Таблица 2. Допплерографические показатели кровотока в сосудах полового члена у больных I, II и контрольной групп до лечения (M ± m)

|

Показатели в кавернозных артериях |

I группа |

II группа |

Контрольная группа |

Нормативы |

|

V max , см/с. |

9,8 ± 0,8 |

10,5 ± 1,1 |

11,2 ± 1,6 |

25-27 |

|

V min , см/с. |

1,0 ± 0,4 |

1,2 ± 0,5 |

1,8 ± 0,9 |

0,38 |

|

V med , см/с. |

2,1 ± 0,2 |

2,0 ± 0,3 |

3,2 ± 0,7 |

3,5 |

|

RI |

1,001 ± 0,030 |

1,040 ± 0,033 |

1,134 ± 0,046 |

0,96 |

|

PI |

3,317 ± 0,322 |

3,741 ± 0,384 |

3,651 ± 0,404 |

2,45 |

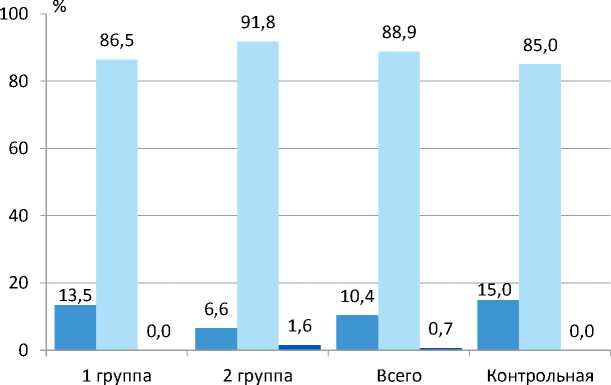

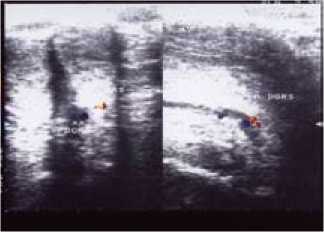

Рисунок 2. УЗДГ полового члена больного Д. 36 л. с болезнью Пейрони. Веногенная ЭД. В дистальной части полового члена выявляются бляшки размерами от 1-2 и до 8,5 мм; Vmax в кавернозных артериях в покое составляет 14,5 см/с; в фазе тумесценции –32,9 см/с.; в фазе эрекции – 47,8 см/c.; в дорсальной артерии – 20,9. Дорсальная вена не спадалась и кровоток по ней определялся в течении всего исследования до 30 мл/мин. Проба Вальсальвы – положительная. Сахар крови – 5,26 ммоль/л; SHBG – 26 нмоль/л; Т – 9,56; пролактин – 19,26; ФСГ – 4,63; ЛГ – 6,62.

КОНЪЮГАТ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО ФЕРМЕНТА ГИАЛУРОНИДАЗА С ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ НОСИТЕЛЕМ АЗОКСИМЕРА БРОМИДОМ

Лонгидаза®-инновационный препарат с доказанной эффективностью для профилактики и комплексного лечения гиперплазии соединительной ткани (спаечные, фиброзно-гранулематозные, рубцовые, фиброзирующие, склеротические процессы)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

-

• Выраженные противофиброзные свойства

-

• Гиалуронидазная активность пролонгированного действия

-

• Увеличивает биодоступность лекарственных и диагностических препаратов

-

• Противовоспалительное и антиоксидантное действие

-

• Хелатирующие и иммуномодулирующие свойства

-

• Высокий уровень безопасности

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

-

• Хронического простатита

-

• Интерстициального цистита

-

• Стриктур уретры и мочеточников

-

• Начальной стадии доброкачественной гиперплазии предстательной железы

-

• Болезни Пейрони

В ПРОФИЛАКТИКЕ

-

• Образования рубцов и стриктур после оперативных вмешательств на уретре, мочевом пузыре, мочеточниках.

Лонгидаза®

-

• Подавляет воспалительные реакции стимулирующие развитие фиброзного процесса

-

• Останавливает реактивный рост соединительной ткани

-

• Вызывает обратное развитие фиброза

Корригирует сложнейшие ауторегуляторные реакции соединительной ткани

Группа Компаний

ЧУ ПЕТРОВАКС

Препараты будущего - сегодня

117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 2

Тел./Факс: +7(495) 984-2753/54

E-mail: ,

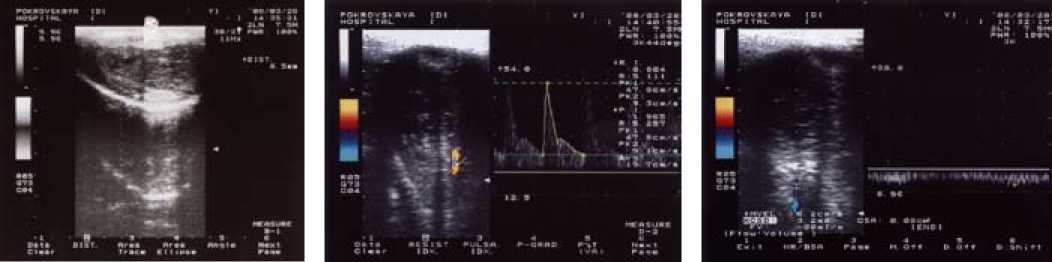

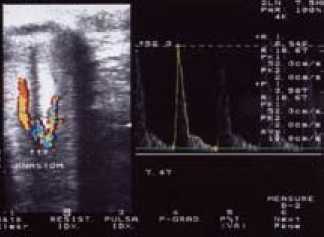

Рисунок 3. УЗДГ полового члена больного Т. 55 л. с болезнью Пейрони, веногенной ЭД.

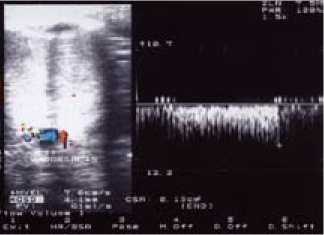

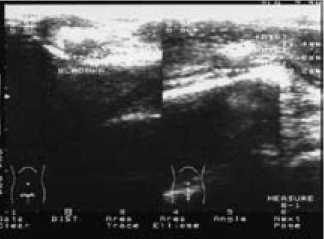

Рисунок 4. УЗДГ полового члена больного О. 44 лет с болезнью Пейрони без признаков ЭД. В кавернозных телах не отмечается фиброзных изменений, над белочной оболочкой левого кавернозного тела несколько бляшек до 0,6 мм, справа – единичная бляшка до 0,3 мм. Асимметрия кровотока отсутствует, достигнуты оптимальные пиковые линейные скорости и индексы периферического сопротивления в обеих кавернозных артериях. Дорсальная вена не определяется.

-

результаты и обсуждение

Исходно у всех пациентов с болезнью Пейрони угол отклонения эрегированного полового члена на аппарате АМВЛ-01 был не более 30-45 градусов, пальпировались бляшки от 0,5 до 1,5 см в диаметре, чаще на дорсальной поверхности полового члена.

Результаты анкетирования МИЭФ 5 представлены на рисунке 1. При этом не отмечено статистически достоверных различий в различных группах больных.

При ультразвуковом исследовании у 17 (51,5%) из 33 пациентов размеры бляшек были от 0,5 см до 1,0 см в диаметре, у 7 (21,2%) – более 1 см, у остальных 9 (27,3%) пациентов размеры бляшек – менее 0,5 см в диаметре, при этом распределение больных по размерам бляшки была одинаковой и в I и во II группах (таблица 3).

Ультразвуковая допплерография полового члена выявила признаки сосудистых нарушений у 11 больных I группы, 9 больных II группы и у всех больных контрольной группы (таблица 1). У 13 пациентов 1 и 2 групп сосудистых нарушений при УЗДГ полового члена мы не выявили.

В таблице 2 представлены основные показатели гемодинамики у больных со сниженным кровотоком в артериях полового члена. Как видно из таблицы 2, у пациентов выявлено снижение максимальной систолической скорости (Vmax) кровотока в кавернозных артериях полового члена более чем в 2 раза соответственно в I, II и контрольной группах – до 9,8 ± 0,8; 10,5 ± 1,1; 11,2 ± 1,6 см/с. (при норме – 25-27 см/с.). Мы считаем, что снижение кровотока в артериях полового члена обусловлено механическим сдавлением фибропластической бляшкой, а патологический венозный дренаж вызван слабой эластичностью белочной оболочки.

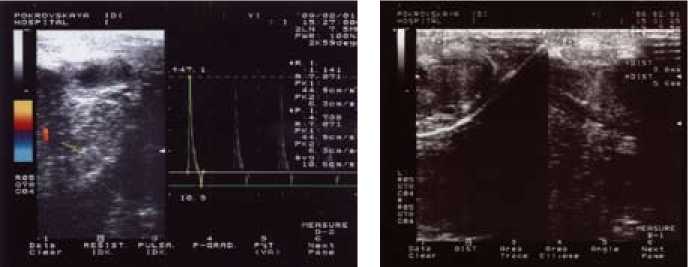

На рисунках 2, 3, 4 представлена допплерография сосудов полового члена у различных больных.

Выявлена аномалия строения кавернозных артерий. В кавернозных телах определяются бляшки размерами 11,4 × 4,6 × 9,2 мм и деформация полового члена. В ножке полового члена кавернозные артерии имеют анастомоз. У больного имеется контрактура Дюпюитрена.

Отдаленные результаты лечения были изучены через 6 и 12 месяцев представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, исходно у 72% больных I группы размеры бляшки превышали 0,5 см, через 6 мес. 33% имели бляшки указанных размеров и через год – 22%. Во II группе 73% больных исходно имели бляшки более 0,5 см, через 6 мес. – 40% и через год – 33%.

Таким образом, в результате лечения через 1 год положительный клинический эффект (увеличение МИЭФ, улучшение качества эрекции, уменьшение болевого симптома, увеличение скорости кровотока в сосудах полового члена, уменьшение

ЭксперименТАЛЬнАЯ и кЛиниЧескАЯ УрОЛОГиЯ

Таблица 3. Результаты лечения больных I и II групп с болезнью Пейрони

заключение

Список литературы Патогенетическое лечение фибропластической индурации полового члена (Болезни Пейрони)

- Мазо Е.Б., Муфагед М.Л., Иванченко Л.П. и др. Консервативное лечение болезни Пейрони в свете новых патогенетических данных//Урология. 2006. № 2. С. 31-37.

- У рология/под ред. Н. А. Лопаткина. М. ГЭОТАР-Медиа. 2007. 368 с.

- Adeniyi A. A., Goorney S.R., Pryor J.P. et al. The Lue procedure: an analysis of outcome of Peyronie, s disease//BJU Int. 2002. Vol. 89. P. 404-408.

- Austoni E., Colombo F., Mantovani F., et al. Chirurgia radicale e conservazione dell, erezione nella malattia di la Peyronie//Arch. Ital. Urol. 1995. Vol. 67. P. 359-364.

- Dunsmuir W.D., Kirby R.S. Francois de LaPeyronie (1978-1747): the man and the disease he described. Br J Urol. 1996. Oct. 78 (4): 613-22.

- Incrocci L. Wijnmmaalen A., Slob A.K. et al. Low-dose radiotherapy in 179 patients with peyronie,s disease: treatment, outcome and current sexual function//Int. J. Radiat. oncol. Biol. Phys. 2000. Vol. 47. P. 1353-1356.

- Jennifer L. Peyronie,s diasease plaque -derived fidrodlats dring cytomegalovirus (CMV) DNA//J. Urol. 2003. Vol. 170. Р. 2053-2056.

- Lebret T., Loison G., Herve J.M. et al. Extracorporeal shock wave therapy in treatment of Peyroni, s disease: experience with standard lithotripter (Simen-Multiline)//Urology. 2002. Vol. 59. P. 657-661.

- Levine L.A., Goldman K.E., greenfild J.M. Experience with itraplaque injection og verapamil for Peyronie, s disease//J. Urol. 2002. Vol. 168. P. 621-625.

- Mufti G., Aitchison M., Bramwell S.P. et al. Corporeal placation for surgical correction of Peyronie, s disease//J. Urol. 1990. Vol. 144. P. 281-282.

- Brannigan R.E., Kim E.D., Oyasu et al. Comparison of tunica fibuginea substitutes for the treatment Peyronie, s disease//J. Urol. 1998. Vol. 159. P. 1064-1068.

- Carson C.C. Penile prosthesis implantation in the treatment of Peyronie,s disease//Int. J. Impot. Res. 1998. Vol. 10. P. 125-128.

- Chilton C.P., Caste W.M., Westwood C.A. et al. Factors associated in the etiology of Peyronie,s//Br. J. Urol. 1982. Vol. 54. P. 748-750.

- El-Sacca A.I., Rashwan H.M., Lue T.F. Venosus patch graft for Peyronie,s disease. Part II. Outcome analysis//J. Urol. 1998. Vol. 160. P. 2050-2053.

- Gasior B.L., Levin F.J., Howanessian A. et al. Plaque-associated corporal veno-occlusive dysfunction in in idiopatic Peyronie,s disease: a pharmacavernosometric study//World J. Urol. 1990. Vol. 8. P 90-96.

- Щеплев П.А., Данилов И.А. Колотинкский А.Б., Гвасалия Б.Р., Гарин Н.Н. Клинические рекомендации. Болезнь Пейрони//Андрология и генитальная хирургия. 2007. № 1. С. 55-58.

- Pryor J.P., Ralph D.J Clinical presentations of Peyronie, s disease//Int. J. Impot. Res. -2002. -Vol. 14. -P. 414-417.

- Кротовский Г.С. Лечение сосудистой импотенции. М. СПб. БИНОМ. 1998. 160 с.

- Сокольщик М.М., Гагарина С.В., Петрович Р.Ю. и др. Лечение эректильной дисфункции у пациентов с пластической индурацией полового члена//Урология. 2008. № 1. С. 41-44.

- Тиктинский О.Л., Новиков И.Ф., Михайличенко В.В. Заболевания половых органов у мужчин. Л. Медицина. 1985. 293 с.

- Тиктинский О.Л., Михайличенко В.В. Андрология. СПб. Медиа Пресс. 1999. 480 с.

- Королева С.В., Ковалев В. А., Лещева Н. В. и др. Выбор метода корпоропластики при болезни Пейрони в зависимости от гемодинамического статуса полового члена//Урология 2005. № 6. С. 26-30.