Патогенетическое обоснование использования показателей, характеризующих антиоксидантный статус организма, в диагностике заболеваний нервной системы

Автор: Рейхерт Л.И., Кичерова О.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 1 (78) т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Актуальной проблемой современной неврологии является повышение эффективности лечения заболеваний нервной системы. Изучение роли базовых механизмов, таких как окислительный стресс, лежащих в основе различных заболеваний нервной системы (цереброваскулярных, демиелинизирующих), представляет несомненный интерес.

Цереброваскулярные заболевания, рассеянный склероз, антиоксиданты, перекисное окисление липидов

Короткий адрес: https://sciup.org/140242258

IDR: 140242258

Текст научной статьи Патогенетическое обоснование использования показателей, характеризующих антиоксидантный статус организма, в диагностике заболеваний нервной системы

Современная неврология достигла больших успехов в решении проблем патогенеза, эпидемиологии многих заболеваний, в том числе цереброваскулярных и демиелинизирующих [2, 3, 6-10, 13, 14, 19, 20]. Однако изучение возможности патогенетических подходов в решении вопросов повышения эффективности лечебных мероприятий продолжает оставаться актуальным [11,12, 15-18].

Цель исследования: изучить состояние системы антиоксидантной защиты у пациентов с мозговыми инсультами и рассеянным склерозом (РС) во взаимосвязи с тяжестью, прогнозом заболеваний на модели эритроцитов, тромбоцитов и ликвора.

Материалы и методы. Обследованы 250 больных мозговым инсультом: 116 женщин и 134 мужчины в возрасте 58,62 ± 1,3 лет и 62 пациента с диагнозом РС: 45 женщин и 16 мужчин в возрасте 40,49 ± 0,87 лет.

Уровень антиоксидантной защиты оценивали на основании следующих исследований [1, 4, 5]: а) определение содержания альфа-токоферола - жирорастворимого антиоксиданта; б) определение концентрации в плазме крови бета-каротина; в) исследование активности супероксиддисмутазы -фермента антирадикальной защиты; г) исследование активности каталазы - фермента антиперекис- ной защиты; д) исследование активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Результаты. В зависимости от типа течения РС 62 пациента разделены на 3 группы: пациенты с ремиттирующим течением РС (РРС) - n=24 (37,7%); пациенты с вторично-прогрессирующим Рс (вПрС) - n=25 (40,9%); пациенты с первично -прогрессирующим РС - n=13 (21,3%).

На основании проведенных биохимических исследований установлено, что показатели системы антиоксидантной защиты взаимосвязаны в определенной степени с вариантом течения РС (табл. 1).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при ремиттирующей форме РС резерв активации системы антиоксидантной защиты, по-видимому, не исчерпан, в то время как при ВПРС установлена депрессия системы антиоксидантной защиты. Наибольшие проявления несостоятельности системы антиоксидантной защиты установлены у пациентов с ППРС. Интерпретировать полученные данные можно следующим образом: более высокая активность каталазы в тромбоцитах больных ППРС может быть свидетельством крайнего напряжения данного уровня системы антиоксидантной защиты в условиях оксидантного стресса, а более низкий уровень активности СОД может быть проявлением несостоятельности этого фермента. В целом полученные результаты позволяют констатировать сопряженность изменений в системе антиоксидантной защиты с вариантом течения РС и тяжестью его клинических проявлений.

В зависимости от варианта и тяжести инсульта пациенты были разделены на клинические группы: геморрагический инсульт (ГИ), малый ишемический инсульт (МИИ), ишемический инсульт средней степени тяжести (ИИССТ), тяжелый ишемический инсульт (ТИИ). В каждой из групп исследовали содержание эндогенных антиоксидантов в плазме в 1-3, 57 и 19-21 сутки от дебюта заболевания (табл. 2).

Нами установлено статистически достоверное снижение содержания альфа-токоферола в плазме крови пациентов во всех клинических группах по сравнению с контрольной группой. Установлено также снижение содержания в плазме крови бета-каротина у больных ИИССТ, ТИИ и ГИ, в то время как при МИИ, как наиболее благоприятном варианте МИ, статистически достоверного снижения уровня бета-каротина не выявлено.

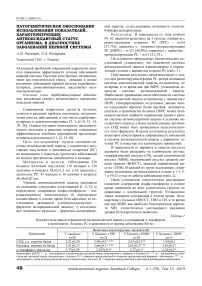

Таблица 1

Показатели активности ферментов антиоксидантной защиты и содержания а -токоферола в тромбоцитах больных РС в зависимости от формы заболевания (M±m)

|

Показатели |

Величины анализируемых показателей |

|||

|

У здоровых n=20 |

У больных с РРС n=23 |

У больных с ВПРС n=26 |

У больных с ППРС n=13 |

|

|

СОД, у.е. торм/мг белка |

2,21+0,20 |

2,98+0,2* *** |

2,67+0,21** |

1,94+0,1 |

|

Каталаза, мкмоль/мг белка |

1,51+0,13 |

2,66+0,1* *** |

2,61+0,2* ** |

3,42+0,2* |

|

а -токоферол, нмоль/мл |

3,75+0,28 |

2,183+0,1* |

2,27+0,1* |

2,24+0,2* |

Примечание: p<0,05; * - p - достоверность статистических различий между показателями у здоровых и больных РС; ** - p - достоверность статистических различий между показателями у больных РС с первично-прогредиентной и вторично-прогредиентной формами заболевания; *** - p -достоверность статистических различий между показателями у больных РС с первично-прогредиентной и ремитирующей формами заболевания.

Таблица 2

Содержание эндогенных антиоксидантов в плазме крови у больных МИ (M±m). В скобках - значения у здоровых

|

Пробы взяты на: |

Величины анализируемых показателей |

||||

|

при МИИ, n= |

37 |

при ИИССТ, n=36 |

при ТИИ, n=29 |

при ГИ, n=34 |

|

|

Бета-каротин, ммоль/л, (1,0 ± 0,1) |

|||||

|

1-3 сутки |

1,03 ± 0,06 |

0,93 ± 0,03 |

0,87 ± 0,08 |

0,89 ± 0,09 |

|

|

5-7 сутки |

0,83 ± 0,05 |

0,78 ± 0,04* |

0,75 ± 0,08* |

0,69 ± 0,06* |

|

|

19-21 сутки |

0,88 ± 0,04 |

0,76 ± 0,05* |

0,69 ± 0,08* |

0,69 ± 0,1* |

|

|

Альфа-токоферол, ммоль/л, (22,7 ± 2,3) |

|||||

|

1-3 сутки |

17,8 ± 1,8 |

17,5 ± 1,1 |

17,4 ± 1,8 |

15,08 ± 2,3* |

|

|

5-7 сутки |

15,5 ± 1,6* |

14,3 ± 1,2* |

14,1 ± 1,3* |

9,9 ± 1,1* |

|

|

19-21 сутки |

18,5 ± 2,3 |

17,2 ± 1,2 |

13,2 ± 1,8* |

10,2 ± 1,3* |

|

Примечание: * - достоверность статистических различий между показателями в группах больных с различными формами МИ и здоровыми.

Однако можно утверждать, что в течение всего периода наблюдения интенсивное потребление и дефицит антиоксидантов в плазме крови больных мозговым инсультом сохраняется. Проведенный корреляционный анализ выявил высокодостоверные отрицательные корреляционные взаимосвязи между тяжестью клинических проявлений ишемического инсульта и уровнем активности СОД (rxy = - 0,491; p<0,05), каталазы (rxy = - 0,06; p<0,05), содержанием альфа-токоферола (rxy = - 0,7; p<0,01).

Исследование содержания альфа-токоферола в спинномозговой жидкости позволило нам установить взаимосвязь тяжести мозгового инсульта и его исхода с дефицитом альфа-токоферола в центральной нервной системе. При этом, чем тяжелее заболевание, тем больший процент больных, у которых имеет место полное отсутствие или следовое присутствие антиоксиданта в ликворе (табл. 3).

Таблица 3

Содержание альфа-токоферола в ликворе у больны МИ

|

Клинические группы |

Величины анализируемых показателей |

|

|

Альфа-токоферол, ммоль/л (M±m) |

% нулевых значений |

|

|

Контрольная группа |

12,0 ± 0,3 |

- |

|

МИИ |

11,1 ± 1,0 |

10 |

|

ИИССТ |

7,8 ± 0,4 |

25,1 |

|

ТИИ |

6,03 ± 0,3 |

27,2 |

|

ГИ |

7,65 ± 0,7 |

30,7 |

|

Умершие |

4,87 ± 0,1 |

41,1 |

В целом, результаты исследований, представленные в настоящей работе, свидетельствуют о важной патофизиологической роли активации механизмов, прямо или косвенно способствующих дестабилизации клеточных мембран в реализации клинических проявлений и исходах мозговых инсультов, РС, о однонаправленности изменений, выявленных на модели тромбоцита, в плазме крови и на уровне ЦНС (в спинномозговой жидкости). Данные механизмы не зависят от характера исходных факторов, обусловливающих патологический процесс, то есть они имеют базовое значение.

Список литературы Патогенетическое обоснование использования показателей, характеризующих антиоксидантный статус организма, в диагностике заболеваний нервной системы

- Асатиани. Ферментные методы анализа. М., 1969. 740 с.

- Быченко С.М., Кичерова О.А., Маркина О.Л. Роль нарушений метаболизма в механизмах формирования демиелинизирующего процесса при рассеянном склерозе//Медицинская наука и образование Урала. 2012. Т. 13, № 1 (69). С. 15-18.

- Быченко С.М., Кичерова О.А., Рейхерт Л.И. Роль антиоксидантной системы в патогенезе рассеянного склероза//Медицинская наука и образование Урала. 2011. Т. 12, № 3-1 (67). С. 151-153.

- Бышевский А.Ш., Терсенов О.А. Биохимия для врачей. Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994. 383 с.

- Верболович В.П., Подгорная Л.М. Определение активности глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы на биохимическом анализаторе//Лабораторное дело. 1987. № 2. С. 17-20.

- Гладышев Е.С. Летальный инсульт: сравнительная характеристика и прогностическое значение изменений показателей мембрано-дестабилизирующих процессов: дисс.. канд. мед. наук: 14.01.11. Пермь, 2006.

- Дурова М.В., Рейхерт Л.И., Кичерова О.А. Изменения перекисного окисления липидов и структуры тромбоцитарных мембран в остром периоде ишемического инсульта//Медицинская наука и образование Урала. 2017. Т. 18, № 1 (89). С. 37-40.

- Камзеев В.Д., Соколова А.А., Рейхерт Л.И., Быченко С.М., Кичерова О.А., Маркина О.Л., Замятина Е.А. Мембранодестабилизирующие процессы и состояние антиоксидантной защиты в эритроцитах больных рассеянным склерозом//Казанский медицинский журнал. 2005. Т. 86, № 5. С. 375-379.

- Кичерова О.А., Кравцов Ю.И. Мембранопротекторное действие глатирамера ацетата при рассеянном склерозе//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013. Т. 113, № 3-1. С. 69-71.

- Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Скорикова В.Г., Семешко С.А. Биохимические маркеры прогноза тромболитической терапии при ишемическом инсульте//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т. 116, № 8-2. С. 48-51.

- Кичерова О.А. Рейхерт Л.И. Быченко С.М. Рассеянный склероз. Тюмень, 2007.

- Рейхерт Л.И. Состояние антиоксидантных механизмов при ишемических инсультах//Казанский медицинский журнал. 1999. № 5. С. 371.

- Рейхерт Л.И., Быченко С.М., К ичерова О.А., Подлузская И.Д., Тенина О.А., Соколова А.А. Роль окислительного стресса в механизмах формирования демиелинизирующего процесса при рассеянном склерозе//Неврологический вестник Журнал им. В.М. Бехтерева. 2006. Т. 38, № 3-4. С. 40-45.

- Рейхерт Л.И., Кичерова О.А., Доян Ю.И. и др. Патобиологические механизмы цереброваскулярных заболеваний//Академический журнал Западной Сибири. 2018. Т. 14, № 1 (72). С. 55-56.

- Рейхерт Л.И., Кичерова О.А., Соколова А.А. Взаимосвязь системы антирадикальной защиты с состоянием эмоциональной сферы у больных рассеянным склерозом//Академический журнал Западной Сибири. 2016. Т. 12, № 5 (66). С. 55-57.

- Соколова А.А., Рейхерт Л.И., Кичерова О.А. Значимость мембрано-патологических процессов в тяжести клинических проявлений и прогнозе рассеянного склероза//Тюменский медицинский журнал. 2015. Т. 17, № 4. С. 47-51.

- Суслина З.А., Варакин Ю.Я, Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга: Эпидемиология. Патогенетические механизмы. Профилактика. М: МЕДпрессинформ, 2009. 352 с.

- Тенина О.А., Кичерова О.А., Быченко С.М., Маркина О.Л. Роль оксида азота и некоторых механизмов антирадикальной защиты в формировании клинических проявлений рассеянного склероза//Медицинская наука и образование Урала. 2009. Т. 10, № 2-1 (58). С. 33-35.

- Ning M., Furie K.L., Koroshetz W.J. et al. Association between tPA therapy and raised early matrix metalloproteinase-9 in acute stroke//Neurology. 2006. № 66. Р. 1550-1571.

- Park K.P., Rosell A., Foerch C. et al. Plasma and brain matrix met-alloproteinase-9 after acute focal cerebral ischemia in rats//Stroke. 2009. № 40 (8). P. 2836-2342.