Патогенетическое значение факторов роста в развитии гестоза (клиническое исследование)

Автор: Давидян Л.Ю., Маланина Е.Н., Хайруллин Р.М., Богдасаров А.Ю., Селифонов В.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 1 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Снижение в процессе гестации эпидермального и трансформирующего факторов роста указывает на развитие недостаточности фето-плацентарного комплекса и может использоваться в качестве прогностического критерия развития гестоза с ранних сроков беременности.

Факторы роста, гестоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14916853

IDR: 14916853

Текст научной статьи Патогенетическое значение факторов роста в развитии гестоза (клиническое исследование)

В современном а^^шерстве ^естоз продолжает оставаться одним из наиболее ^розных осложнений беременности [1,2]. Несмотря на разрабатываемые и принимаемые меры профила^ти^и, частота е^о не снижается и составляет 14,7 – 17,2% в стр^^т^ре патоло-^ии беременности [5,6]. Гестоз способств^ет ^х^дше-нию перинатальных исходов, ^величивает число сл^-чаев материнс^ой заболеваемости и смертности [6,9,10]. Перинатальная заболеваемость при ^естозах составляет 9,3-19,8%. В стр^^т^ре материнс^ой смертности ^естоз занимает 3-4 место, являясь непосредственной причиной смерти в 6,9-17,4% сл^чаев [4,5,7].

Вопросы пато^енеза ^естоза до настояще^о времени продолжают а^тивно обс^ждаться. Одним из последних направлений в понимании механизма развития это^о осложнения явилась та^ называемая «воспалительная теория», со^ласно ^оторой ^естоз рассматривается в рам^ах синдрома системно^о воспалительно^о ответа [7] По данным, приведенным В.Н. Серовым и С.А. Мар^иным (2002), в развитии ^естоза имеют большое значение интерлей^ины, ^а^ ранние мар^еры вос-палительно^о ответа. Авторы ^^азывают, что “превышение ^онцентрации интерлей^инов до 36-50%” в процессе беременности пропорционально нарастанию тяжести заболевания». При небольшой а^рессивности цито^инов, а^тивность их ^равновешивается анта^они-стами и процесс останавливается на этой фазе. В противном сл^чае, при нарастании ^ровня цито^инов, “острофазных” бел^ов, ФНО, эндото^сина процесс про-^рессир^ет, ^линичес^и реализ^ется ^естоз тяжелой степени. При э^лампсии синдром системно^о воспалитель-но^о ответа переходит в последнюю, третью стадию, хара^териз^ющ^юся ^енерализацией медиаторных ре-а^ций и развитием полиор^анной недостаточности.

В литерат^ре последних лет появились сведения об имм^нных механизмах ре^^ляции ^естационно^о процесса [8]. По данным Н.Ю. Сотни^овой (2008), им-м^норе^^ляция ос^ществляется посредством инд^^ции апоптоза, дифференциров^и и на^опления ре^^лятор-ных Т-^лето^, изменении цито^иново^о ^ас^ада. Ре^^-лир^емый фа^торами роста (TGFb2) и цито^инами апоптоз физиоло^ичес^и необходим в процессах имплантации для аде^ватно^о ремоделирования т^аней мате-ринс^ой децид^альной оболоч^и и инвазии развива-юще^ося эмбриона, образования синтициобласта. Недостаточность инвазии цитотрофобласта, являющаяся преди^тором ^естоза и недостаточности фето-плацен-тарно^о ^омпле^са, развивается вследствие ^силения апоптоза трофобласта. На начальных этапах ^естации апоптоз обеспечивает элиминацию ^лето^, являющихся потенциально опасными для развития плода (Т-хелперов). В ^онце беременности процессы апоптоза ослабляются, что приводит ^ на^оплению ^лето^ с цито-то^сичес^ой а^тивностью, а^тивир^ются децид^альные ма^рофа^и. Ре^^ляция ф^н^ции ма^рофа^ов ос^ще-ствляется ^лассичес^ими HLA-C и мономорфными HLA-G и HLA-E, э^спрессир^емыми ^лет^ами трофобласта. Ма^рофа^и, в свою очередь, инд^цир^ют синтез цито-^инов и ростовых фа^торов, ре^^лир^ют т^аневые и ^леточные взаимодействия. [8].

Для ^точнения роли фа^торов роста в развитии ^ес-тоза, ^а^ проявления патоло^ии фето-плацентарно^о ^ом-пле^са, нами были проведены исследования содержания эпидермально^о (ЭФР) и трансформир^юще^о (ТФР)

фа^торов роста в сыворот^е ^рови женщин с ^линичес-^ой ^артиной ^^розы прерывания беременности.

Целью наше^о исследования явилось ^точнение механизмов развития недостаточности фето-плацентар-но^о ^омпле^са, ^а^ проявления ^естоза, посредством определения содержания эпидермально^о (ЭФР) и трансформир^юще^о (ТФР) фа^торов роста ^ беременных.

Материалы и методы исследования: для выполнения поставленной цели исследования нами было оценено состояние здоровья и хара^тер течения беременности ^ 221 женщины в возрасте от 17 до 40 лет (средний по^азатель 22,5±2,4 ^ода).

Обследование проводилось на базе женс^их ^он-с^льтаций, ^ине^оло^ичес^их отделений, отделений патоло^ии беременности родильных домов ^. Улья-новс^а за период с 2006 по 2008 ^. У всех женщин, наряд^ с традиционным обследованием по триместрам беременности, ос^ществлялось определение ЭФР и ТФР, значения ^оторых сопоставлялись с течением беременности. В процессе развития беременности женщины были распределены на след^ю-щие ^р^ппы: основн^ю составили 120 женщин с ^^-розой прерывания беременности, ^оторая в дальнейшем осложнилась развитием ^естоза, ^р^пп^ сравнения составили 77 женщин, беременность ^оторых проте^ала на фоне ^^розы вы^идыша, но не осложнилась развитием ^естоза. Гр^пп^ ^онтроля составили 24 соматичес^и здоровые женщины, ^ ^оторых беременность проте^ала физиоло^ичес^и. Социальные исследования по^азали, что при сопоставлении та^их параметров, ^а^ возраст, семейное положение, социальный стат^с и т.д. достоверных различий в сравниваемых ^р^ппах выявлено не было.

Проведено обще^линичес^ое обследование с соблюдением диа^ностичес^о^о ал^оритма ведения па-циенто^ с ^^розой прерывания беременности и ^ес-тозом. Лечение пациенто^ ос^ществлялось в соответствии с действ^ющими отраслевыми при^азами [3]. Определение фа^торов роста ос^ществлялось методом ELISA на имм^ноферментном анализаторе STAT FAX (США) с использованием реа^тивов EIA2396 DRG Трансформир^ющий фа^тор роста 2-бета и KHG0061 BCM Diagnostics Эпидермальный фа^тор роста (EGF). Статистичес^ая обработ^а данных с использованием при^ладных про^рамм Microsoft Office (Word, Excel) и Statistica 6 for Windows.

Рез^льтаты исследования и их обс^ждение. В процессе обследования женщин было ^становлено, что беременность в 100% сл^чаев была желанной. На диспансерном ^чете состояли все женщины, при этом до 12 недель беременности первая яв^а зафи^-сирована ^ 183 (83%) женщин. Ре^^лярно посещала женс^^ю ^онс^льтацию 201 (91%) беременная. В основной ^р^ппе преобладали первородящие 149 (75,6±3,1%), женщины с привычным невынашиванием беременности в анамнезе – 37 (18,8±2,8%) и осложненным течением предыд^щей беременности. В ^р^ппе ^онтроля преобладали повторнородящие – 17 (70,8±9,5%), женщины с неосложненными медицин-с^ими абортами в анамнезе – 7 (29,2±9,5%). У большинства женщин основной ^р^ппы отмечался исходно низ^ий ^ровень здоровья (два и более соп^тств^-ющих э^стра^енитальных заболевания) – 105

(53,3±3,6%). В структуре соматической заболеваемости выявлялись такие формы, как нейро-циркуляторная дистония (НЦД) по гипертоническому типу - 25 (20,8±3,7%), по гипотоническому типу у - 35 (29,17±4,2%), хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) - 31 (25,8±4,01%), железодефицитная анемия - 37 (30,8±4,8%). Заболевания желудочно-кишечного тракта в анамнезе отмечали 27 (22,5±3,8%) пациенток. Заболевания щитовидной железы регистрировались у 34 (28,3±4,1%) и включали случаи диффузного зоба I-II степени с гипотиреозом - 2 (5,8±4,1%) и клинического эутиреоза - 31 (91,2±4,9%). Хронический пиелонефрит в ремиссии отмечался у 31 (25,8±4,1%) беременной. Ожирение диагностировано у 63 (52,5±4,6%) женщин, дефицит массы тела у 2 (1,6б±1,17%) пациенток. До беременности хроническая железодефицитная анемия отмечалась у 11 (9,2±2,6%) женщин в основной группе.

В стр^^т^ре ^ине^оло^ичес^ой заболеваемости преобладали дисфункция яичников - 30 (15,2±2,6%), бесплодие более 2 лет - 17 (8,6±2,5%), хроническая урогенитальная инфекция - 35 (17,7±2,7%), TORCH- инфекция - у 69 (35±3,4%) беременных. В соответствии со ш^алой Савельевой ^естоз ле^^ой степени был выявлен у 109 обследованных женщин (49%), гестоз средней степени тяжести - 11(5%). Случаев ОпГ-гестозатяжелой степени выявлено не было.

Сопоставляя данные ультразвукового и допплерометрического обследования у беременных сравниваемых групп, нами было выявлено, что до 12 недель беременности у всех пациенток основной и сравниваемой ^р^пп наблюдались призна^и ^^розы прерывания беременности: повышение тонуса миометрия, отсутствие желтого тела беременности; у 42 (35±4,3%) в основной группе и у 29 (37,7±5,6%) беременных группы сравнения частичная отслойка хориона, у 7(5,8±2,1%) в основной и 8 (10,4±3,5%) пациенток в группе сравнения определялось снижение дви^ательной а^тивности плода и брадикардия плода - 11 (9,1±2,6%) и 7 (9,0±3,2%) соответственно. Индекс резистентности в маточной артерии при гипертонусе миометрия I-II степени имел тенденцию к повышению. Во II триместре беременности та^же отмечали ^ипертон^с миометрия у 51 (42,5±4,5%) женщин в основной группе и у 32 (42,5±5,6%) в группе сравнения. Низкая плацентация выявлялась в 57 (47,5±4,6%) и 31 (40,2±5,6%) случаев соответственно. Кроме этого, у 11 (9,1±2,6%) женщин в основной группе выявлялись признаки маловодия. В III триместре беременности у 7 (5,8±2,1%) женщин в основной иу 3 (3,9±2,2%) в группе сравнения отмечали симметричный тип синдрома задерж^и развития плода, асимметричный тип был выявлен у 31 (25,8±4,0%) и 18 (23,4±4,8%) соответственно; преждевременное созревание плаценты ре^истрировалось ^ 107-89% женщин в основной группе и 34-44,2% в группе сравнения; кальциноз плаценты в 107 (89±2,8%) и 34 (44,1±5,7%) случаев соответственно. У 21 (17,5±3,4%) женщины в основной группе, у 3 (3,9±2,2%) (р<0,001) в группе сравнения определялись признаки маловодия, многоводия было выявлено у 11 (9,22,6%) и 17 (22,0±4,7%) (p<0,05) пациенток соответственно. Следует отметить, что во всех случаях ультразвуковая ди- а^ности^а недостаточности плаценты подтверждалась морфологическими исследованиями.

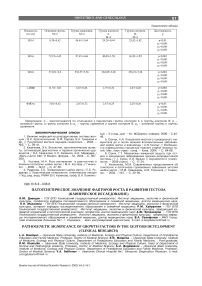

Анализ содержания фа^торов роста ^ обслед^емых женщин позволил выявить определенные тенденции в зависимости от характера течения гестационного процесса. Так, анализируя среднее содержание факторов роста в I триместре беременности у женщин сравниваемых групп, было выявлено, что при угрозе прерывания беременности имеются ^стойчивые тенденции к снижению содержания эпидермального и трансфор-мир^юще^о фа^тора роста по сравнению с ^р^ппой контроля, причем в подгруппе с последующим развитием гестозаэти процессы более выражены (табл.1,2).

Как видно из данных, представленных в табл.1, в первом триместре беременности у пациенток с угрозой прерывания беременности содержание эпидермального фактора было в 1,5-2,9 раза ниже, чем у женщин с физиологически протекающей беременностью. Интересно отметить, чтоутехженщин,укоторых беременность осложнилась гестозом, содержание эпидермального фактора роста было снижено по сравнению с контролем уже в 5,4 раза, причем наиболее резкое снижение отмечалось у женщин с тяжелыми формами гестоза. Эти данные имели прямую корелляцио-ную зависимость с ультразвуковыми признаками недостаточности плаценты: r = + 0,68 ±0,162 при tr= 4,2

Анализ содержаниятрансформирующего фактора роста у обследуемых женщин позволил также выявить определенные тенденции в зависимости от характера течения гестационного процесса.

Как видно из данных табл. 2, в отличие от эпидер-мально^о фа^тора роста имеется значительный разброс индивидуальных значений трансформирующего фатко-ра роста. Вместе с тем сохраняется стойкая тенденция снижения указанного показателя в зависимости от длительности и тяжести гестоза. Так, если в I и II триместре беременности уровни трансформирующего фактора роста у женщин с угрозой прерывания, независимо оттого, развился у них в последующем гестоз или нет, были ниже, чем у женщин с физиологической беременностью, но не различались в основной и сравниваемой группе, то в III триместре у пациенток с гестозом содержание рассматриваемого фактора роста было в 1,8 раза ниже, чем в контроле. Проведя анализ случаев пациенток с наиболее низ^ими индивид^альными по^азателями содержания трансформирующего фактора роста, нами было выявлено, что наименьшие показатели определяются у пациен-то^ с асимметричной формой задерж^и развития плода и признаками внутриутробной гипоксии плода.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что факторы роста являются достаточно информативными диагностическими критериями состояния фето-плацентарного комплекса, причем снижение эпидермельного фактора роста с ранних сроков гестации указывает на формирование недостаточности фето-плацентарной системы и возможного развития гестоза. Трансформирующий же фактор роста больш^ю информацию в диа^ностичес^ом плане может дать о состоянии внутриутробного плода, хотя его снижение на ранних этапах беременности также является одним из показателей формирования недостаточности фето-плацентарного комплекса.

Таблица 1

Содержание эпидермально^о фа^тора роста ^ беременных сравниваемых ^р^пп (по триместрам беременности, пмоль/л)

|

Группы сравнения |

I триместр |

II триместр |

III триместр |

|||

|

легкий гестоз |

гестоз средней тяжести |

легкий гестоз |

гестоз средней тяжести |

легкий гестоз |

гестоз средней тяжести |

|

|

Основная группа (n=120) |

222,2±28,5 ** |

116,7±23,3 ** |

174,3±28,8 ** |

131,36±13,3 ** |

169,0±29,7 ** |

60,8±13,0 ** |

|

Группа сравнения (n=77) |

112,0±26,7** |

177,0±24,3** |

121,0±15,9** |

|||

|

Контрольная группа(n=24) |

328,0±9,0 |

308,0±22,0 |

325,5±10,8 |

|||

Примечание: **- показатель достоверности различий показателей сравниваемых групп с контрольной (р<0,001)

Таблица 2

|

Группы сравнения |

I триместр |

II триместр |

III триместр |

|||

|

легкий гестоз |

гестоз средней тяжести |

легкий гестоз |

гестоз средней тяжести |

легкий гестоз |

гестоз средней тяжести |

|

|

Основная группа (n=120) |

216,3±24,4 ** |

195,5±42,5 * |

234,0±25,6 * |

273,4±19,5 |

196,6±24,0 * |

181,9±36,4 ** |

|

Группа сравнения(n=77) |

230,7±23,9* |

246,0±15,9** |

278,3±12,5* |

|||

|

Контрольная группа(n=24) |

318,0±23,1 |

315,0±11,3 |

322,9±8,3 |

|||

Содержание трансформир^юще^о фа^тора роста ^ беременных сравниваемых ^р^пп (по триместрам беременности, пмоль/л)

Примечание: * – по^азатель достоверности различий по^азателей сравниваемых ^р^пп с ^онтрольной (р<0,05) ** - по^азатель достоверности различий по^азателей сравниваемых ^р^пп с ^онтрольной (р<0,001)

Список литературы Патогенетическое значение факторов роста в развитии гестоза (клиническое исследование)

- Броутон Пипкин Ф. Определение преэклампсии -проблемы и «ловушки»/Ф. Броутон Пипкин// Новые подходы терминологии, профилактике и лечению гесто-зов: Мат. 1-го междунар. симп. 30-31 окт. 1997 г. -М., 1997. -С. 10-13.

- Валленберг, Х.С.С. Профилактика преэклампсии: возможно ли это?/Х.С.С. Валленберг//Акушерство и гинекология. -1998. -№5. -С.52-54.

- Кулаков, В.И. Отраслевые стандарты объемов обследования и лечения в акушерстве, гинекологии и неонато-логии/В.И. Кулаков. -М., 1999. -165 с.

- Кулаков, В.И. Новые подходы к терминологии, профилактике и лечению гестоза/В.И. Кулаков, Л.Е. Мурашко//Акушерство и гинекология. -1998. -№5. -С.3-6.

- Мурашко, Л.Е. Гестоз. Актуальные вопросы патологии родов, плода и новорожденного: Пособие для врачей/Л.Е. Мурашко. -М., 2000. -234С.

- Савельева, Г.М. Современные проблемы этиологии, патогенеза, терапии и профилактики гестозов/Г.М. Савельева, Р.И. Шалина//Акушерство и гинекология. -1998. -№5. -С. 6-9.

- Серов, В.Н. Эклампсия/В.Н. Серов, С.А. Маркин, А.Ю. Лубнин. М.: МИА. -2002 -464с.

- Сотникова, Н.Ю. Нарушение локальных иммунных механизмов защиты при самопроизвольном выкидыше на ранних сроках беременности/Н.Ю. Сотникова//Мат. Междунар. науч. форума по иммунологии. СПб., -2008 -С.238.

- Duley L., Hederson-Smart D.J., Knight M. Antiplatelet Agents for Preventing Preeclampsia and its Complications/L.Dyley, D.J.Hederson-Smart, M.Knight/L. Duley, D.J. Hederson-Smart, M. Knight//Cochrane library. -Chichester: John Wiley and Sons. -2004. -Vol.3 -P.345.

- World Health Organisation International Collaborative Study of Hypertensive Disorders of Pregnancy: Geographic Variation in the incidence of hypertension in pregnancy//Am. J. Obstet. Gynec. -1988. -Vol.158. -P. 80-83.