Патогенез нейропатии при контрактуре Дюпюитрена

Автор: Щудло Наталья Анатольевна, Костин Вадим Вячеславович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель. Патоморфологическая характеристика нервов ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена и разработка гипотезы о механизмах их повреждений. Материалы и методы. Ретроспективное исследование историй болезни и операционного материала от 123 пациентов с контрактурой Дюпюитрена 2-4 стадии, перенесших частичную апоневрэктомию, световая микроскопия нервных стволиков ладонного апоневроза в окрашенных гематоксилином и эозином гистологических препаратах. Результаты. Впервые выделены три основные формы поражения нервов ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена: активный и резидуальный периневрит (1) - 41,6 % случаев, некроз эндоневральных сосудов и эндоневрия (2) - 22 %, фиброматоз оболочек нерва (3) - 37,4 %. Группа 2 отличалась от 3 более высокой частотой двустороннего фасциального фиброматоза и более высокой частотой поражения правой руки при одностороннем фиброматозе (p

Контрактура дюпюитрена, ладонный апоневроз, сенсорная нейропатия

Короткий адрес: https://sciup.org/142221003

IDR: 142221003 | УДК: 616.757.7-009.12:616.85 | DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-1-58-64

Текст научной статьи Патогенез нейропатии при контрактуре Дюпюитрена

Контрактура Дюпюитрена – наиболее распространённый поверхностный фиброматоз [1], поражающий ладонный апоневроз и другие фасциальные структуры кисти и пальцев. Согласно общепринятым представлениям, формирование фиброматозных узлов и сухожильноподобных тяжей, ограничивающих разгибание пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов, происходит у людей с генетической предрасположенностью, неблагоприятным образом жизни и ми-кротравматизацией кисти во время ручного труда. При электронейрографическом исследовании пациентов с контрактурой Дюпюитрена выявлено снижение скорости проведения по чувствительным волокнам срединного и локтевого нервов не только на уровне пальцев, но и предплечья [2]. Предполагаемые механизмы нейропатии пальцевых нервов при контрактуре Дюпюитрена – вовлечение их в спиральные тяжи [3, 4], а также сдавление ладонных нервов между патологически из- менённым апоневрозом и поперечной связкой запястья. У пациентов с дефицитом разгибания в 60 градусов и более нарушения тактильной чувствительности отмечены в 65 случаях из 99 [5], а в 6 случаях была снижена либо отсутствовала протективная чувствительность; после устранения контрактуры чувствительность не улучшалась. Иммуногистохимическое исследование поражённого ладонного апоневроза выявило спраутинг ноцицептивных нервных волокон, увеличение количества мастоцитов и клеток Лангерганса [6], повышение количества клеток, экспрессирующих фактор роста нервов [7] и увеличение численной плотности свободных нервных окончаний [8]. У пациентов с болезненными фиброматозными узлами прослежено врастание нервных волокон в узлы и тяжи [9]. В норме нервные волокна проходят сквозь ладонный апоневроз в гиподерму в составе нервных стволиков – ладонных ветвей срединного и локтевого нервов и кожных ветвей пальцевых не-

Ш Щудло Н.А., Костин В.В. Патогенез нейропатии при контрактуре Дюпюитрена // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 1. С. 58

рвов [9], но сведений об изменениях их гистологической структуры при контрактуре Дюпюитрена в доступной литературе не обнаружено.

Цель – патоморфологическая характеристика нервов ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена и разработка гипотезы о механизмах их повреждений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное исследование историй болезни и микропрепаратов, изготовленных в процессе патоморфологической диагностики операционного материала от 226 пациентов, прооперированных в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова в течение 2015– 2017 и первого полугодия 2018 года. Пациенты давали добровольное информированное согласие на проведение оперативного вмешательства, документированное в историях болезни. Возраст варьировал от 27 до 84 лет, стадия контрактуры по классификации R. Tubiana [9] у большинства была 2–3, у четверых – 4. В большинстве случаев была выполнена селективная апоневрэктомия, в одном – тотальная. Критерий включения в исследова- ние – гистологически подтверждённый диагноз ладонного фасциального фиброматоза и наличие репрезентативных профилей нервных стволиков в срезах ладонного апоневроза (n = 123). Иссечённые при селективной апо-неврэктомии фрагменты ладонного апоневроза были заключены в парафин по стандартной методике. Срезы толщиной 5-7 мкм изготовлены на микротоме «Reichert» (Austria) и окрашены гематоксилином-эозином. Световую микроскопию и оцифровку изображений микропрепаратов проводили на аппаратно-программном комплексе (USB микроскоп Carl Zeiss Primo Star тринокулярный цифровой, видеокамера UCMOS 3,1 Мп, компьютерная программа MicroCapture Ver 6.6).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В зависимости от характера и степени преобладающих гистологических изменений нервов пациенты распределены на три группы.

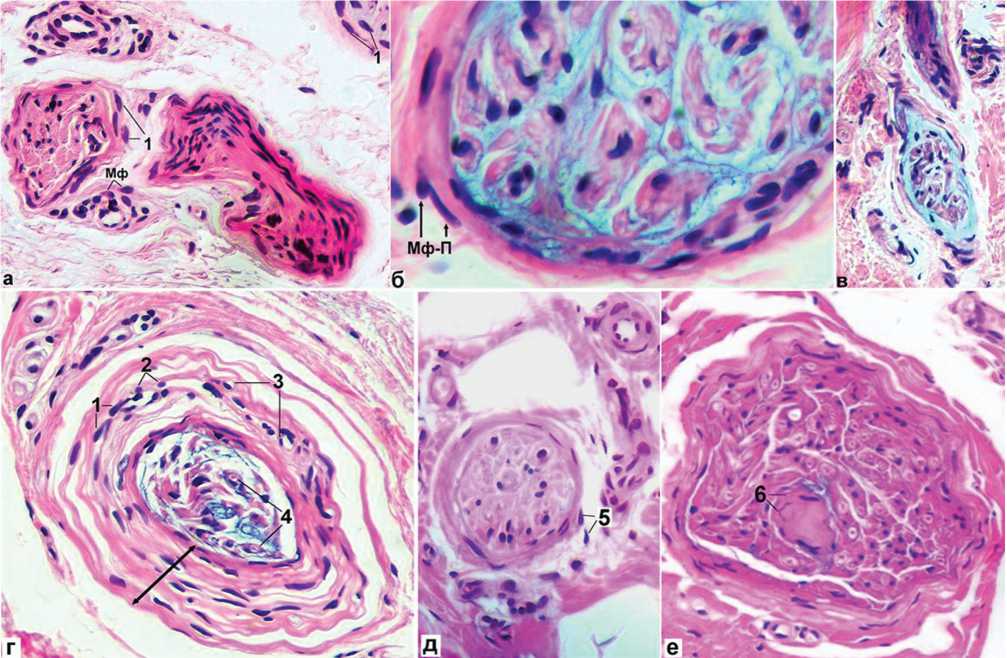

Группа 1 (n = 51) – периневрит. Основной признак – инфильтрация периневрия макрофагами и лимфоцитами (рис. 1, а–г), мигрирующими из периваскулярных пространств в наружный слой периневрия (рис. 1, а), затем в пространства между его слоями (рис. 1, г) и далее в эндоневрий (рис. 1, б). Картины аппозиции макрофагов и периневральных клеток (рис. 1, б) свидетельствовали о некрозе последних. В мелких фасцикулах происходило разрушение не только слоёв периневральных клеток, но и коллагеновых прослоек между ними (рис. 1, в). В нервных стволиках с многослойным периневрием выражено его утолщение и расслоение, а также увеличение количества кровеносных сосудов, прободающих пери-неврий (рис. 1, г). Один из вариантов исхода активного периневрита – фиброз периневрия (рис. 1, д, е), иногда с облитерацией эндоневральных кровеносных сосудов (рис. 1, е). Периневрит сопровождался аксо-миелиновой дегенерацией (рис. 1, а–г) либо демиелинизацией нервных волокон (рис. 1, д), при этом выраженного увеличения численности шванновских клеток, как правило, не наблюдалось.

Рис. 1. Активный и резидуальный периневрит: a-г – инфильтрация периневрия клетками воспалительного ряда, д, е – нарушение ламеллярной структуры и фиброз периневрия. Мф – макрофаги в периваскулярных пространствах, 1 – макрофаги в периневрии; Мф-П – аппозиция макрофагов и периневральных клеток, 2 – лимфоциты в периневрии; 3 – кровеносные сосуды, прободающие периневрий; 4 – единичные сохранившиеся миелинизированные волокна в эндоневрии, обоюдоострая стрелка – утолщение и расслоение периневрия; 5 – мигрирующие макрофаги, покидающие периневрий; 6 – облитерированный эндоневральный сосуд. Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение 500× (а, в, г, д, е) и 1250× (б)

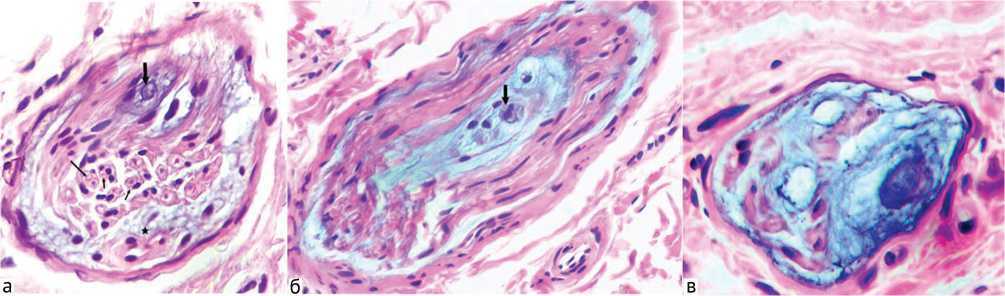

Группа 2 (n = 27) – некроз эндоневральных сосудов и эндоневрия. У 27 пациентов фиброз периневрия сопровождался не только субпериневральным и эндонев-ральным отёком, но и признаками некротической гибели эндоневральных кровеносных сосудов (рис. 2, а, б) и последующим замещением эндоневрия прозрачно-базофильным тонко-гранулярным кавернозным материалом (рис. 2, в).

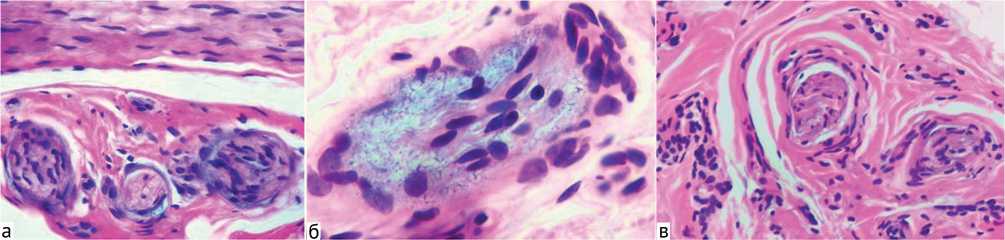

Группа 3 – фиброматоз оболочек нерва (n = 45). По-видимому, это состояние развивалось после периневрита (рис. 3, а) либо после некроза эндоневрия (рис. 3, б). Оно характеризовалось появлением скоплений метаболически активных и контрактильных фибробластов в пространствах периневрия и эндоневрия. Наряду с избыточным отложением коллагена при фиброматозе оболочек нервов происходило склерозирование фасцикул (рис. 3, в).

Выделенные группы пациентов оказались сопоставимыми по возрасту на момент начала заболевания и на момент операции, а также по среднему показателю стадии контрактуры (табл. 1). Давность заболевания у пациентов группы 3 была значимо меньше, чем в группах 1 и 2, а процентная частота поражения обеих рук ладонным фасциальным фиброматозом и частота поражения правой руки в случаях с односторонним фиброматозом были значимо выше в группе 2, чем в группах 1 и 3 (табл. 1).

Рис. 2. Повреждения эндоневральных сосудов и некроз эндоневрия: а – некроз эндоневрального сосуда (толстая стрелка) и фиброз эндоневрия в верхнем полукруге среза фасцикулы, в нижнем полукруге сохранные миелинизированные и регенерирующие гипоми-елинизированные (тонкие стрелки) нервные волокна и неизменённый эндоневральный сосуд (звёздочка); б – в центре фасцикулы некроз эндоневрального сосуда и отёк эндоневрия, валлеровская дегенерация нервных волокон, в – субтотальный некроз эндоневрия. Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение 500× (а, б) и 1250× (в)

Рис. 3. Фиброматоз оболочек нервов: а – исход периневрита; б – исход некроза эндоневрия; в – отложение коллагена и склерозирование фасцикул. Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение 500× (а, в) и 1250× (б)

Таблица 1

Основные клинические характеристики пациентов выделенных групп

|

Группа/параметр |

1. Активный и резидуальный периневрит (n = 51) |

2. Некроз эндоневральных сосудов и эндоневрия (n = 27) |

3. Фиброматоз оболочек нерва (n = 45) |

|

Возраст на начало заболевания (M ± σ ) |

53,92 ± 12,49 |

51,28 ± 10,50 |

51,52 ± 10,78 |

|

Возраст на момент операции (M ± σ ) |

59,87 ± 9,11 |

59,96 ± 10,65 |

57,78 ± 9,67 |

|

Давность заболевания (M ± σ ) |

8,55 ± 0,933 |

8,67 ± 5,283 |

6,22 ± 5,04 |

|

Стадия контрактуры (M ± σ ) |

2,58 ± 0,08 |

2,74 ± 0,53 |

2,66 ± 0,56 |

|

Частота двустороннего фиброматоза (%) |

42,30 |

62,961,3 |

35,55 |

|

Частота поражения правой руки при одностороннем фиброматозе (%) |

55,17 |

0,811,3 |

48,28 |

Надстрочные индексы: 1 – отличие группы 2 от группы 1 на уровне тенденции (p < 0,1); 3 – статистически значимое отличие группы 2 от группы 3 (p < 0,05).

По частоте коморбидных состояний группы не имели достоверных отличий, поэтому в табл. 2 соответствующие сведения представлены по исследованной выборке в целом. Наиболее частое коморбидное со стояние у пациентов с контрактурой Дюпюитрена, по ступавших в РНЦ «ВТО» – артериальная гипертензия.

Таблица 2

Частота коморбидных состояний (%) у исследованных пациентов (n = 123)

|

Артериальная гипертензия |

40,3 |

|

Ишемическая болезнь сердца |

11,3 |

|

Инсулинорезистентность и диабет 2 типа |

8,1 |

|

Хроническая обструктивная болезнь лёгких |

6,5 |

|

Заболевания печени и желчного пузыря |

5,6 |

|

Нейросенсорная тугоухость |

4,0 |

|

Варикозная болезнь нижних конечностей |

4,0 |

|

Экстремальное курение |

3,2 |

|

Мочекаменная болезнь |

2,4 |

|

Ожирение |

2,4 |

|

Спондилопатии |

1,6 |

|

Эктопические очаги фиброматоза (болезнь Леддерхозе) |

0,8 |

ДИСКУССИЯ

Инициальные факторы патогенеза болезни Дюпюитрена, запускающие пролиферацию периваскулярных фибробластов, перицитов и миофибробластов в условиях тканевой гипоксии – сужение микрососудов и аутоиммунное поражение сосудистого эндотелия [12]. Выполненное нами исследование операционного материала от 123 пациентов с контрактурой Дюпюитрена позволяет утверждать, что наряду с эндотелием микрососудов существует ещё одна мишень инициирующего аутоиммунного поражения – периневральные клетки.

Несмотря на то, что изучение структуры периферических нервов имеет двухвековую историю, вопрос о гистогенетической природе периневральных клеток остаётся предметом дискуссий вплоть до настоящего времени [13]. Комплексные исследования по онтогенезу, поведению в культуре тканей, репаративной регенерации, реактивным свойствам и ультраструктуре тканевых компонентов оболочек периферических нервов позволяют отне сти клеточную выстилку пери-неврия к пограничным эпителиям; периневральный эпителий определяет специфику периферического гемато-нейрального барьера и обеспечивает гомеостаз эндоневрия [14–17]. В дальнейшем этот вывод был подтверждён результатами иммуногистохимических исследований: периневральные клетки экспрессируют эпителиальный мембранный антиген [18], Glut-1 [19] – маркер плотных соединений, характерных для межклеточных контактов эпителиев, а также эндотелиальный кадгерин, который контролирует проницаемость эндотелиальных и периневральных клеток и обеспечивает функционирование гемато-нейрального барьера [20].

Периневрит приводит к разрушению главных структур гемато-нейрального барьера – ламелл периневральных клеток и эндотелия эндоневральных кровеносных сосудов. Нейропатии с периневритом описаны в единичных наблюдениях, ассоциированных с диабетом, нарушениями питания, ревматологическими заболеваниями, злокачественными опухолями [21]. Как показало наше исследование, у пациентов с контрактурой Дюпюитрена поражения нервов не зависели от коморбидного статуса. Периневрит, по-видимому, являлся начальной стадией этих поражений, предопределяющей необратимые изменения проводниковой части нервов. Признаки ремиелинизации и регенерационные кластеры миелинизированных нервных волокон выявлялись в отдельных наблюдениях, но они не сопровождались выраженным увеличением численности шванновских клеток, поэтому шансы спонтанной полноценной нейрорегенерации у пациентов с контрактурой Дюпюитрена сомнительны. Исход периневрита – фиброз периневрия – вызывает нарушения циркуляции эндоневральной жидкости, развитие эндо-неврального отёка и повышение интрафасцикулярного давления, быстро прогрессирующей окклюзии или некрозу эндоневральных сосудов. Это приводит к гибели не только нервных волокон, но и глиальных клеток, а матрикс эндоневрия замещается прозрачно-базофильным тонкогранулярным кавернозным материалом [22, 23], который не может служить субстратом регенерации нервных волокон. Как показало выполненное исследование, вероятность таких изменений выше при сочетании двустороннего фиброматоза (а значит и выраженной наследственной предрасположенности) с хронической травматизацией кисти.

Замещение периневрия и эндоневрия скоплениями метаболически активных и контрактильных фибробластов с последующими отложениями коллагена и склерозированием фасцикул (фиброматоз, а не фиброз оболочек нерва) происходит в случаях с агрессивным течением заболевания. Об этом свидетельствует тот факт, что срок формирования контрактуры в группе с фиброматозом оболочек нерва был в среднем на 2,5 года меньше, чем у пациентов других групп.

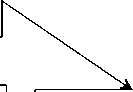

По мнению ряда авторов [3, 4, 9], основным механизмом повреждений нервов при контрактуре Дюпюитрена является сдавление. Гистологические проявления хронической компрессионной нейропатии у человека включают эпиневральный и периневральный фиброз, истончение миелиновых оболочек миелинизированных волокон и появление мелких регенерирующих безмиелиновых волокон [24]. Характерные для болезни Дюпюитрена аномалии иммунного ответа и репаративного процесса [25] выступают в качестве дополнительных звеньев патогенеза нейропатии и определяют специфические выявленные в проведённом нами исследовании варианты поражения нервов, отличные от компрессионной нейропатии (рис. 4).

Аномальный

иммунный ответ

Вазоконстрикция, хроническая гипоксия

Активный и резидуальный периневрит

Группа 1

Фиброз периневрия, облитерация эндоневральных сосудов

Замедление аксонного транспорта и тока эндоневральной жидкости

Воспалительная инфильтрация, ' отёк и расслоение периневрия, —X-^ гибель периневральных клеток <

Фиброз периневрия, эндоневральный отёк, некроз эндоневральных сосудов и эндоневрия

Группа 2

Острая и хроническая ишемия, интрафасцикулярная компрессия

Разрушение физиологического гемато-нейрального барьера

л АномальныйА\ репаративный процесс

ы

Фиброматоз оболочек нерва

Группа 3

Трафик лимфоцитов и > макрофагов в эндоневрий

Частичная или полная дегенерация проводниковой части нерва

Рис. 4. Схема патогенеза нейропатии при контрактуре Дюпюитрена

Ограничение выполненного нами исследования – отсутствие данных трансмиссионной электронной микроскопии или иммуногистохимии, подтверждающих спраутинг безмиелиновых волокон, однако увеличение количества ноцицептивных волокон у пациентов с контрактурой Дюпюитрена уже было установлено другими авторами [6]. Этот феномен, вероятно, носит временный характер, поскольку разрушение периневрия, частичное или полное замещение эндоневрия бесклеточным материалом либо склерозирование фасцикул фактически приводят к постепенному исчезновению нервных стволиков в ладонном апоневрозе. Установленные в исследовании A. Florescu [2] нарушения проведения в нервах предплечья пациентов с контрактурой Дюпюитрена отражают ретроградные нейродегенера- тивные изменения. Объективная оценка их протяжённости в клинике затруднительна, поэтому невозможно исключить преобразования клеточных тел первичных афферентных нейронов – аналогичные отсроченным посттравматическим изменениям у экспериментальных животных [26].

Помимо обеспечения различных видов чувствительности кожные нервы контролируют ремоделирование сосудистых сетей [27] и раневое заживление [28]. Вероятно, именно по причине денервационных изменений наиболее частым послеоперационным осложнением фасциэктомии при контрактуре Дюпюитрена выступает замедленное раневое заживление, которое в мета-анализе 143 публикаций было отмечено в 22,9 % случаев [29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным патоморфологического исследования операционного материала у пациентов с контрактурой Дюпюитрена 2–4 стадий впервые выделены три основные формы поражения нервов ладонного апоневроза: активный и резидуальный периневрит, некроз эндоневральных сосудов и эндоневрия, фиброматоз оболочек нерва. Патоморфологическая характеристика нейропатии при контрактуре Дюпюитрена позволяет уточнить оценку активности заболевания, прогноза его течения и обосновывает целесообразность разработки и применения методик послеоперационной иммунокорригирующей и нейромедиаторной терапии для оптимизации раневого заживления и предотвращения рецидивов фиброматоза.

Список литературы Патогенез нейропатии при контрактуре Дюпюитрена

- Imaging features of superficial and deep fibromatoses in the adult population/E.A. Walker, J.M. Petscavage, P.L. Brian, C.I. Logie, K.M. Montini, M.D. Murphey//Sarcoma. 2012. Vol. 2012. P. 215810 DOI: 10.1155/2012/215810

- Florescu A., Vasilescu C., Milicescu S. Polyneuropathy in Dupuytren's disease. (An electroneurographic study)//Neurol. Psychiatr. (Bucur). 1978. Vol. 16, No 3. P. 191-202.

- Hettiaratchy S., Tonkin M.A., Edmunds I.A. Spiralling of the neurovascular bundle in Dupuytren's disease//J. Hand Surg. Eur. Vol. 2010. Vol. 35, No 2. P. 103-108 DOI: 10.1177/1753193409349855

- Guney F., Yuruten B., Karalezli N. Digital neuropathy of the median and ulnar nerves caused by Dupuytren's contracture: Case report//Neurologist. 2009. Vol. 15, No 4. P. 217-219 DOI: 10.1097/NRL.0b013e3181a8c983

- Hand function and quality of life before and after fasciectomy for Dupuytren contracture // C. Engstrand, B. Krevers, G. Nylander, J. Kvist // J. Hand Surg. Am. 2014. Vol. 39, No 7. P. 1333-1343 DOI: 10.1016/j.jhsa.2014.04.029

- Dupuytren's contracture is associated with sprouting of substance P positive nerve fibres and infiltration by mast cells/T.E. Schubert, C. Weidler, N. Borisch, C. Schubert, F. Hofstädter, R.H. Straub//Ann. Rheum. Dis. 2006. Vol. 65, No 3. P. 414-415

- DOI: 10.1136/ard.2005.044016

- Lubahn J.D., Pollard M., Cooney T. Immunohistochemical evidence of nerve growth factor in Dupuytren's diseased palmar fascia//J. Hand Surg. Am. 2007. Vol. 32, No 3. P. 337-342

- DOI: 10.1016/j.jhsa.2006.12.011

- Hand fasciae innervation: The palmar aponeurosis/C. Stecco, V. Macchi, A. Barbieri, C. Tiengo, A. Porzionato, R. de Caro//Clin. Anat. 2018. Vol. 31, No 5. P. 677-683

- DOI: 10.1002/ca.23076

- Painful nodules and cords in Dupuytren disease/A. von Campe, K. Mende, H. Omaren, C. Meuli-Simmen//J. Hand Surg. Am. 2012. Vol. 37, No 7. P. 1313-1318

- DOI: 10.1016/j.jhsa.2012.03.014

- Байтингер В.Ф. Клиническая анатомия ладонного апоневроза//Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2012. Т. 15, № 1. С. 22-33.

- Tubiana R. Dupuytren’s disease of the radial side of the hand//Hand Clin. 1999. Vol. 15, No 1. P. 149-159.

- Characterisation of the inflammatory response in Dupuytren's disease/C. Mayerl, B. del Frari, W. Parson, G. Boeck, H. Piza-Katzer, G. Wick, D. Wolfram//J. Plast. Surg. Hand Surg. 2016. Vol. 50, No 3. P. 171-179

- DOI: 10.3109/2000656X.2016.1140054

- Kucenas S. Perineurial glia//Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2015. Vol. 7, No 6. Pii. a020511

- DOI: 10.1101/cshperspect.a020511

- Щудло М.М., Зайцев Н.Д., Злотникова В.В. Дифференцировка клеток периневрального эпителия в процессе развития периферических нервов//Дифференцировка клеток в гисто-и органогенезах: материалы III Всесоюз. симп. Киев: Наукова думка, 1975. С. 186-190.

- Щудло М.М., Лысенко Н.И. Электронная микроскопия нейрогематического барьера периферического нерва крыс//Применение электронной микроскопии в материаловедении, биологии и медицине. Секция 2: Применение электронной микроскопии в биологии и медицине: тез. докл. Второй Респ. науч.-техн. конф. Киев, 1979. С. 49-50.

- Щудло М.М. Рост и дифференцировка структур эпи-периневрия в условиях дозированного растяжения//Вестник РАМН. 2000. № 2. С. 19-23.

- Реактивные свойства эпи-и периневрия и экспериментально-морфологическое обоснование техники шва нервов/В.Л. Коваленко, В.И. Шевцов, М.М. Щудло, Н.А. Щудло//Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2000. Т. 130, № 8. С. 211-215.

- Expression of epithelial membrane antigen in perineurial cells and their derivatives. An immunohistochemical study with multiple markers/E. Perentes, Y. Nakagawa, G.W. Ross, C. Stanton, L.J. Rubinstein//Acta Neuropathol. 1987. Vol. 75, No 2. P. 160-165.

- Immunohistochemical demonstration of EMA/Glut1-positive perineurial cells and CD34-positive fibroblastic cells in peripheral nerve sheath tumors/T. Hirose, T. Tani, T. Shimada, K. Ishizawa, S. Shimada, T. Sano//Mod. Pathol. 2003. Vol. 16, No 4. P. 293-298

- DOI: 10.1097/01.MP.0000062654.83617.B7

- Smith M.E., Jones T.A., Hilton D. Vascular endothelial cadherin is expressed by perineurial cells of peripheral nerve//Histopathology. 1998. Vol. 32, No 5. P. 411-413.

- Clinical features of perineuritis/E.J. Sorenson, A.A. Sima, M. Blaivas, K. Sawchuk, J.J. Wald//Muscle Nerve. 1997. Vol. 20, No 9. P. 1153-1157.

- Schnabel cavernous degeneration: a vascular change of the aging eye/L. Giarelli, G. Falconieri, J.D. Cameron, A.M. Pheley//Arch. Pathol. Lab. Med. 2003. Vol. 127, No 10. P.1314-1319. 10.1043/1543-2165(2003)1272.0.CO;2

- DOI: :10.1043/1543-2165

- Бесклеточная дегенерация нервов при повреждениях кисти и предплечья высокоскоростными механизмами/Н.Г. Шихалёва, Н.А. Щудло, М.М. Щудло, И.В. Борисова//Гений ортопедии. 2010. № 4. С. 41-44.

- Chronic human nerve compression -a histological assessment/S.E. Mackinnon, A.L. Dellon, A.R. Hudson, D.A. Hunter//Neuropathol. Appl. Neurobiol. 1986. Vol. 12, No 6. P. 547-565.

- Battaloglu E., Deshmukh R.G. Dupuytren’s contracture: Current understanding of the condition and its management//Hard Tissue. 2014. Vol. 3, No 1. P. 3.

- Гистоморфометрические характеристики популяций ганглионарных нейронов в отдаленный период после нейротомии и восстановительной операции у собак/В.И. Шевцов, Н.А. Щудло, И.В. Борисова, М.М. Щудло, Р.В. Панфилов, Т.Н. Варсегова//Гений ортопедии. 2005. № 2. С. 75-81.

- Makita T. Nerve control of blood vessel patterning//Dev. Cell. 2013. Vol. 24, No 4. P. 340-341

- DOI: 10.1016/j.devcel.2013.02.003

- Ashrafi M., Baguneid M., Bayat A. The Role of Neuromediators and Innervation in Cutaneous Wound Healing//Acta Derm. Venereol. 2016. Vol. 96, No 5. P. 587-594

- DOI: 10.2340/00015555-2321

- Denkler K. Surgical complications associated with fasciectomy for dupuytren's disease: a 20-year review of the English literature//Eplasty. 2010. Vol. 10. P. e15.