Патогенная микобиота арчи (Juniperus L.) в Джизакской области

Автор: Иминова М.М., Мустафаев И.М., Исломиддинов З.Ш., Ортиков И.З.

Журнал: Life Sciences and Agriculture.

Статья в выпуске: 2-3, 2020 года.

Бесплатный доступ

В результате микологических исследований, проведенных в 2018-2019 гг. в Зааминском Национальном природном парке и Зааминском государственном заповеднике на видах Juniperus выявлены 6 видов патогенных грибов, относящихся к 3 классам, 5 порядкам, 5 семействам и 5 родам. Среди них виды Gymnosporangium fusisporum, Gymnosporangium turkestanicum и Microthyrium были отмечены как опасные патогены для арчи. Приведено краткое описание и фотографии этих видов. Также были составлены ГИС карты широко распространенных видов, таких как Gymnosporangium fusisporum, Microthyrium juniperi и Hyphodontia zhixiangii.

Патоген, микобиота, туркестанский хребет, зааминский национальный природный парк, ржавчина, туркистон тизмаси, зомин миллий табиат боғи, занг

Короткий адрес: https://sciup.org/14125677

IDR: 14125677 | DOI: 10.24411/2181-0761/2020-10093

Текст научной статьи Патогенная микобиота арчи (Juniperus L.) в Джизакской области

Введение. Арчовники составляют основную часть горных лесов Средней Азии и имеют исключительное почвозащитное, водоохранное и хозяйственное значение. В Узбекистане наиболее крупные массивы арчовых лесов расположены на склонах

Туркестанского, Гиссарского и Зеравшанского хребтов. На многих участках арчовые древостои были полностью или частично уничтожены в результате вырубки, чрезмерного выпаса скота и пожаров, в настоящее время наиболее ценные массивы арчовников взяты под охрану на территории государственных заповедников, национальных парков и лесхозов. (Роткевич, 1960).

Площади арчевников продолжают сокращаться за счет фаута, вызванного антисанитарным состоянием леса, отсутствием надлежащих мер по борьбе с вредителями и болезнями. Ржавчина, бурая периферическая и белая сердцевинная гнили древесины арчи совместно с вредными насекомыми вызывают фаутность арчовников Поэтому информация об их основных болезнях представляется актуальной.

Джизакская область находится в центральной части Узбекистана в междуречье Сырдарьи и Зеравшана. В геоморфологическом плане Джизакская область делится на две резко отличающихся части – равнинную северную и горную южную. Горная часть включает Нуратинские горы с прилегающими останцами, хребет Мальгузар и северный склон Туркестанского хребта. Абсолютные высоты Туркестанского хребта в пределах Джизакской области колеблются от 700 до 4029 м н.у.м. Расчлененность и сложность рельефа, значительная амплитуда высоты над уровнем моря, разнообразие почвенно-климатических условий обуславливают большое разнообразие флоры и растительности этой части области. Арчовые леса Туркестанского хребта не имеют аналогов в Средней Азии. Их образуют три вида арчи – Juniperus semiglobosa Regel, Juniperus polycarpos var. seravschanica (Kom.) Kitam. ( Juniperus seravschanica Kom.) и Juniperus pseudosabina Fisch. & C.A. Mey. ( Juniperus turkestanica Kom.), а кустарниковый ярус предаставлен миндалем бухарским и видами жимолости, боярышника, клена, кизильника, шиповника, барбариса, вишни (Хасанов и др., 2013). Здесь расположены Зааминский горно-арчовый государственный заповедник (ЗГАГЗ) и Зааминский национальный природный парк (ЗНПП). Созданный в 1928 году под названием “Заповедник Гуралаш”, ЗГАГЗ является старейшим из заповедников Узбекистана. Современная площадь заповедника составляет 26840 га, из них 22137 га (более 80%) покрыто лесом. ЗНПП был организован в 1976 году. Площадь национального парка 23894 га, из них 16828 га покрыто лесом. В ЗГАГЗ и ЗНПП обнаружено более 1200 видов дикорастущих растений.

В Джизакской области ранее проводились некоторые микологические исследования, но патогенная микобиота видов Juniperus L. ранее не изучалась. Целью наших исследований является идентификация видового состава патогенных грибов на видах арчи (можевельника) и изучение их распространения.

Результаты и их обсуждение. В результате микологических исследований, проведенных на территории Джизакской области, на видах рода Juniperus нами выявлено 6 видов патогенных грибов, относящихся к 5 родам, 5 семействам, 5 порядкам и 2 классам . Описания и данные о местонахождениях выявленных патогенных видов грибов приводим ниже. Материал представлен в систематическом порядке.

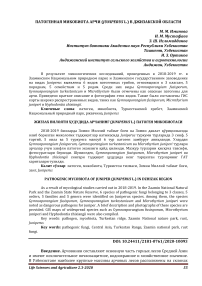

Gymnosporangium fusisporum Ed. Fisch (Риc. 1.) на Juniperus semiglobosa Regel, заповедник Гуралаш, 17.07.1956 (TASM); на Juniperus polycarpos var. seravschanica, северный склон Туркестанского хребта, бассейн р. Заминсу, верховье р. Усманлисай, 24.09 1940; ЗНПП, Водопад, 29.07.2018, N 39 483 176 E 68.719 937. Возбудители ржавчины можжевельника грибы рода Gymnosporangium ( G. comfusum, G. juniperinu, G. sabinae ) также поражают кизильник, боярышник, яблоню, грушу, айву, которые являются промежуточными хозяевами. Весной заболевание развивается на их листве, вызывая образование желтоватых выростов (пустул) на нижней стороне листьев, а на верхней стороне заметны круглые оранжевые с черными точками пятна (эциальная стадия). С конца лета болезнь переходит на основное растение-хозяина – можжевельник (телиостадия).

Рис. 1. Gymnosporangium fusisporum – Juniperus zeravschanica

А, В – поражённые побеги; С – телейтоспоры

С осени и ранней весной на хвое и ветвях можжевельника появляются желтооранжевые студенистые массы спороношения гриба-возбудителя. На пораженных частях ветвей появляются веретенообразные утолщения, начинается отмирание отдельных скелетных ветвей. На стволах, чаще на корневой шейке образуются вздутия и наплывы, на которых кора усыхает и открываются неглубокие раны. Со временем пораженные ветви усыхают, хвоя буреет и осыпается. Инфекция сохраняется в пораженных ветвях, хвое, а также их остатках.

В ходе наших исследований было установлено, что наличие промежуточных хозяев играет важную роль в развитии ржавчины. В частности, было вновь подтверждено, что развивающиеся на можжевельнике G. confusum и G. fusisporum весьма сильно поражают и своих промежуточных хозяев, виды боярышника (Crataegus) и кизильника (Cotoneaster) . Это обстоятельство показывает, что при борьбе с ржавчиной боярышника и кизильника основное внимание надо уделить ржавчине можжевельника.

Gymnosporangium turkestanicum Tranz. на Juniperus pseudosabina , заповедник Гуралаш (в настоящее время Зааминский государственный заповедник), Арча-майдан, 21.07.1956 (TASM), на Juniperus polycarpos var. seravschanica , северный склон Туркестанского хребта, заповедник Гуралаш, 22.07.1936.

Hyphodontia zhixiangii L.W. Zhou & Gafforov, Phytotaxa 299 (2): 275 (2017) на Juniperus polycarpos var. seravschanica , Джизакская обл., Зааминский р-н, ЗНПП 13.09.2016 г, урочище Суфа, 27.05.2018 г., водопад Шербулак 30.09.2019, N 39 483 176

Также в ходе наших полевых исследований в 2018-2019 гг были выявлены несколько новых местонахождений Hyphodontia zhixiangii на территорий ЗНПП. Данный вид растёт на коре арчи, поражает древесину и вызывает белую гниль.

на отмершей хвое и веточках Juniperus pseudosabina , Туркестанский хр., заповедник, 1948 г. (TASM), N3.411103°, E 68.411103° ЗНПП, Иргайлисай, дача Анвар 12.07.2018.N39.648077°, E68.512450

Diplodia juniperi Westend., на ветвях и хвое Juniperus polycarpos var. seravschanica , Туркестанский хр., заповедник, 06.1949. N39.676093°, E68.241779°. Гриб поражает побеги и ветви

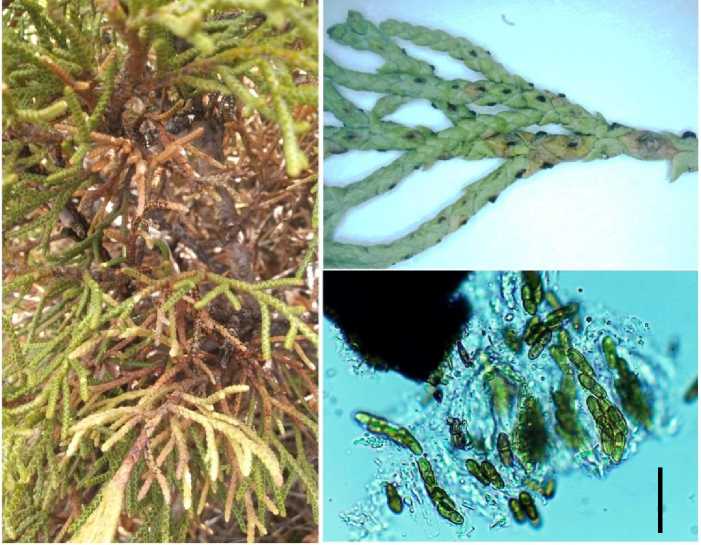

Microthyrium juniperi (Ders.) Sacc., Michelia 1(3) 351(1878) (Рис. 2.)

на отмерших ветвях и хвое Juniperus polycarpos var. seravschanica , Туркестанский хр., заповедник., 06. 1949. (TASM). N3 9.608350°. E68.432562°. На побегах арчи, ЗНПП, водопад Шербулак, 12.07. 2019. N 39. 626 822, E 68. 490 910.

Впервые Microthyrium juniperi был обнаружен Т. Роткевичем на Juniperus polycarpos var. seravschanica на территории Узбекистана в 1949 году (Гулямова М.Г., Кучми Н.П. и др., 1990) . Нами было выявлено, что этот вид встречается и на здоровой хвое арчи, хотя поврежденная хвоя вначале имеет зеленый цвет, но через некоторое время желтеет и высыхает (рис. 2). Заболевание приводит также к повреждению ствола и ветвей арчи, что свидетельствует о повышенной патогенности данного вида грибов.

Рис. 2. Microthyrium juniperi – Juniperus zeravschanica:

А,Б – поражённая хвоя; В – териотеций (шитки), аск и аскоспоры. Масштабная линейка: 20 мкм.

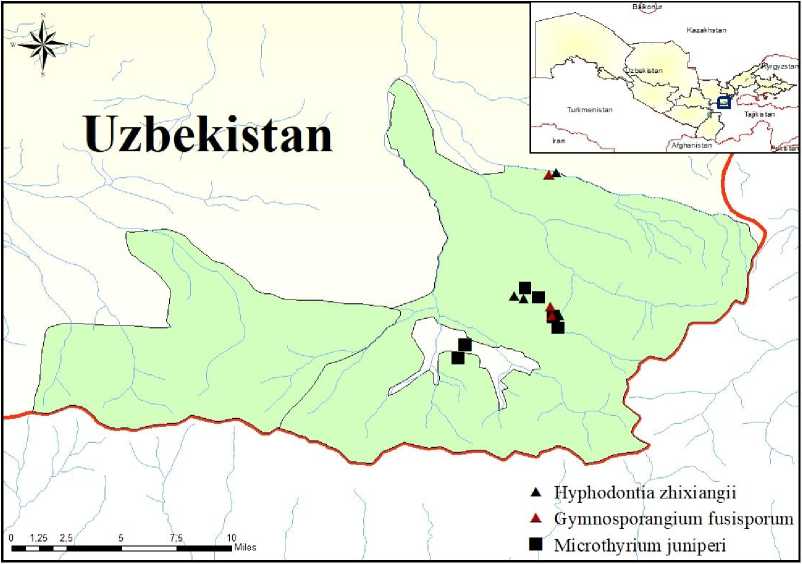

Заключение. Таким образом, на территории Джизакской области на видах Juniperus распространены 6 видов фитопатогенных грибов. Среди них наибольшую опасность для арчи представляют Gymnosporangium fusisporum, Gymnosporangium turkestanicum и Microthyrium juniperi. Остальные виды: Metacapnodium juniperi Hyphodontia zhixiangii и Diplodia juniperi являются факультативными патогенами.

Данные виды широко распространены в исследуемой территории и поражаемость арчи этими видами продолжает прогрессировать. Также созданы ГИС карты широко распространённых в исследуемой территории видов как Gymnosporangium fusisporum, Microthyrium juniperi и Hyphodontia zhixiangii (рис. 3).

Рис. 3. Карта распространения патогенных грибов на видах Juniperus на территории ЗНПП и ЗГАГЗ

Список литературы Патогенная микобиота арчи (Juniperus L.) в Джизакской области

- Роткевич Т.К Материалы к микофлоре бывшего горно-арчового заповедника Гуралаш (северные отроги Туркестанского хребта) // Мат-лы 1 координационного совещания микологов республик Средней Азии и Казахстана.Фрунзе.1960. - С.142-143.

- Хасанов Ф.О., Эсанкулов А.С., Тиркашева М.Б. Флора Зааминского государственного Заповедника. - Ташкент. Ren-Poligraf, 2013. - 119 с.

- Дудка И.А., Вассер С.П., Элланская И.А. и др. Методы экспериментальной микологии: Справочник / Под. ред. В.И. Билай. - Киев: Наукова Думка, 1982. - 549 с.

- Роскин Г.И. Микроскопическая техника.-М.:Сов.Наука,1967. -447 с.

- Mycobank (http:// www.mycobank.org).

- Гулямова М.Г., Кучми Н.П., Рамазанова С.С., Сагдуллаева, Киргизбаева Х.М. Флора грибов Узбекистана. Т. VII. Сумчатые грибы, Ташкент: Фан, 1990. -196 c.

- Kan Y.H., Gafforov Y, Li T., Zhou L. W. (2017): Hyphodontia zhixiangii sp. nov. (Schizoporaceae, Basidiomycota) from Uzbekistan. Phytotaxa. - Auckland, 2017.-299(2). - P. 273 - 279.

- The Plant List (Version 1.1, 2017). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.theplantlist.org.