Патогистологическая характеристика головок бедренных костей у пациентов с субкапитальными переломами

Автор: Деев Роман Вадимович, Исаев А.А., Чирский В.С., Бозо И.Я., Круглов Д.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты патогистологического и морфометрического изучения костной ткани головок бедренных костей. Головки бедренных костей получены от 42 пациентов. Возраст пациентов колебался от 39 до 83 лет; средний возраст составил 72,4 ± 11 лет. В исследование включены 12 мужчин (28,6%; - 72,4 ± 8,5) и 30 женщин (71,4%; средний возраст - 73,6 ± 10,2). Установлено, что в костях происходит активная эндостальная резорбция. Оценены объем трабекулярной кости, средняя толщина субхондрального слоя кости, средняя толщина трабекул. Определены величины данных показателей при которых реализуется риск развития переломов в проксимальном отделе бедренных костей.

Гистоморфометрия, костная ткань, остеопороз, бедренная кость

Короткий адрес: https://sciup.org/140188070

IDR: 140188070 | УДК: 616.718.4-001.5-091.8

Текст научной статьи Патогистологическая характеристика головок бедренных костей у пациентов с субкапитальными переломами

Несмотря на то, что гистологическое исследование при диагностике остеопороза используется лишь в исключительных случаях – при необходимости проведения дифференциальной диагностики с другими остеопениями, в настоящий момент, по образному выражению остеогистоморфометрия претерпевает настоящий «ренессанс» [1, 3, 7]. Изучение состояния костной ткани, ее возрастной утраты, особенно в сопоставлении с данными лучевой диагностики остается важным инструментом анализа и прогноза течения различных заболеваний, в том числе и остеопороза [2].

Известно, что костная ткань в составе костных органов в течение жизни претерпевает несколько фаз развития – активного формирования, пика костной массы и постепенной утраты [8, 11]. В случае возникновения избыточной потери костной ткани при условии сохранения объема и формы костного органа – т. е. собственно остеопороза (в отличие от атрофии кости) риск развития переломов становится чрезвычайно высоким. Однако, клинические и лучевые диагностические алгоритмы не всегда дают полноценную характеристику состояния и микроархитектуры костной ткани у пациентов, которым предстоит выполнение операции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. В последнем случае от состояния костной ткани проксимального отдела бедренной кости во много зависит успешность хирургического лечения [2], в том числе после субкапитальных переломов бедренной кости. Однако, патогистологического и гисто-морфометрического исследования состояния костных структур у таких пациентов выполнено не было.

Цель исследования – провести качественно-количественную оценку состояния костной ткани головок бедренных костей у пациентов с субкапитальными переломами.

Материал и методы

Материалом исследования послужили 42 головки бедренных костей, удаленные в ходе операций тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с субкапитальными переломами. Возраст пациентов колебался от 39 до 83 лет; средний возраст составил 72,4 ± 11 (90% пациентов старше 60 лет). В исследование включены 12 мужчин (28,6%; – 72,4 ± 8,5) и 30 женщин (71,4%; средний возраст – 73,6 ± 10,2). Все пациенты проходили лечение в ФБГУ «Российский научно-исследовательсткий институт травматологии и ортопедии Р.Р. Вредена Росмедтехноло-гий» (Санкт-Петербург), директор – д.м.н. профессор Р.М. Тихилов (лечащие врачи Д.Г. Плиев, И.И. Шубняков).

Полученные макропрепараты проксимального отдела кости распиливали во фронтальной плоскости через ямку головки бедренной кости, проводили макроскопическое изучение. В дальнейшем выпиливали пластинку толщиной 0,5 см и разделяли ее на 3 сектора – согласно зонам распределения нагрузки на костные трабекулы. При анализе препаратов данные по каждой зоне для каждого пациента рассматривали в виде среднего, так как статистической значимости различий между ними не было. Гистологические препараты изготавливали по стандартному алгоритму.

Полученные гистологические срезы, окрашенные гематоксилином и эозином, изучали в световом микроскопе, а также проводили морфометрические подсчеты для каждого из трех секторов головки бедренной кости. Анализ препаратов проводили при помощи микроскопа, снабженного видеовыходом и персонального компьютера, применена программа «Видеотест-Морфология.3».

Для анализа использованы следующие морфометрические показатели.

Объем трабекулярной кости (объемная плотность губчатого вещества кости; ОТК, %), представляющая собой долю площади трабекул губчатого вещества от общей площади всего гистологического среза, вошедшего в поле зрения (количество полей зрения – 30 на каждый срез). Средняя толщина трабекул (СТТ, мкм); средняя толщина субхондральной кости (ТСК, мкм).

Статистическую обработку данных выполняли с учетом разделения пациентов по полу, а также на импровизированные возрастные группы (n=11) с шагом в 5 лет (табл. 1), так как существующая возрастная периодизация для целей выявления динамики состояния костной ткани неудобна – подавляющее большинство пациентов в соответствии с ней входят всего в две возрастные групы (Симпозиум по возрастной периодизации, Москва, 1965; Одесса, 1975). Полученные данные обрабатывали с использованием программы STATISTICA 5,5 (StatSoft Inc., США), показатели оценивали с определением средних значений и средних квадратических отклонений с визуализацией в виде столбчатых диаграмм. С учетом несоблюдения нормального закона распределения всех трех показателей, для оценки корреляции количественных показателей попарно в каждой возрастной группе отдельно для мужчин и женщин использовали непараметрические

Табл. 1. Распределение пациентов по возрастным группам

Результаты и обсуждение

В большинстве случаев вне зависимости от возраста пациента установлены признаки рассасывания костной ткани, причем лишь в одном случае при этом было констатировано резкое усиление остеокластической резорбции (жен. 56 лет). Данная пациентка страдает ревматоидным артритом и длительное время получает гормональную иммуносупресивную терапию. В дальнейшем из совокупного статистического анализа она была исключена. В остальных случаях уменьшение количества костной ткани реализовывалось, очевидно, через иные механизмы. Среди патоморфологических феноменов наиболее значимыми были: усиление эндостальной резорбции, что проявлялось резким истончением как субхондрального слоя кости, так и компактного вещества шейки бедренной кости; формирование «свободных трабекул».

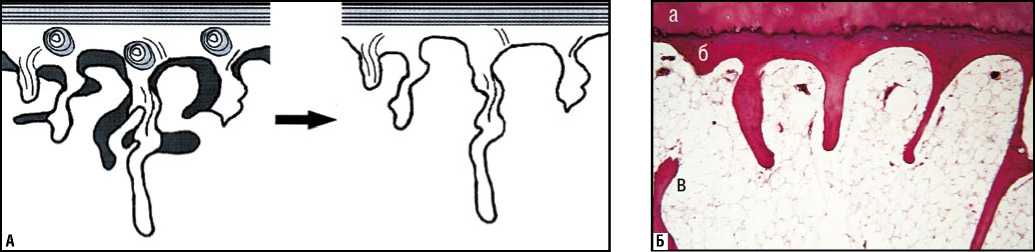

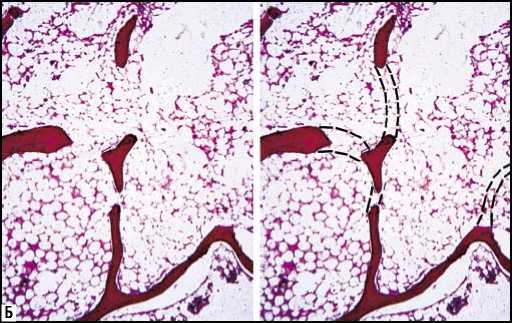

Усиление эндостальной резорбции проявлялось как уменьшение до 3–4 костных пластинок субхондрального слоя и, как следствие, исчезновение из него питающих сосудов, приобретение костными трабекулами арочной конфигурации (рис. 1). У некоторых пациентов данный процесс был выражен настолько, что субхондральный слой полностью отсутствовал на большом протяжении. При этом значимые по площади участки суставного хряща оказывались и без подлежащей трофики ввиду отсутствия сосудов, и без механической опоры (рис. 2). Последнее обстоятельство, вероятно, вызывало постоянную механическую деформацию хрящевой ткани при ходьбе, что могло быть провоцирующим фактором дегенеративно-дистрофических изменений хрящевой ткани. Гистологически над такими участками межклеточное вещество хряща характеризовалось нарушением тинкоториальных свойств и признаками разволокнения.

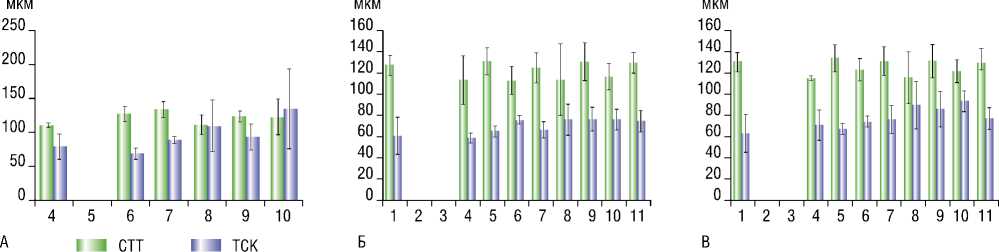

Установлено, что статистически значимых различий в толщине субхондральной кости среди всех групп паци-

Рис. 1. Гипотетическая схема развития истончения субхондрального слоя кости при активации эндостальной резорбции: А – схема, серым отмечены вероятные зоны активной резорбции; Б – субхондральный слой кости головки бедренной кости, муж. 80 лет (а – гиалиновый суставной хрящ; б – резко истонченный субхондральный слой кости; в – межтрабекулярное пространство, заполненное жировым костным мозгом. Окраска: гематоксилин и эозин; ув. х 100)

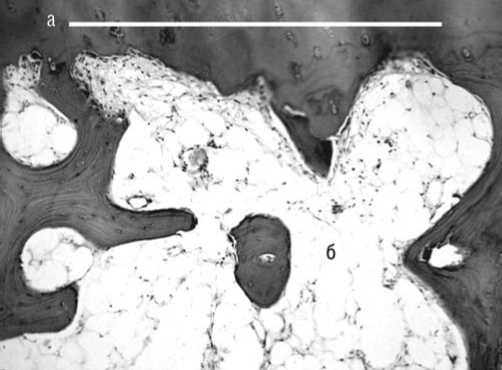

Рис. 2. Субхондральная зона головки бедренной кости, жен. 56 лет (а – белой линией отмечена проекция утраченного субхондрального слоя; б – межтрабекулярное пространство, заполненное жировым костным мозгом. Окраска: гематоксилин и эозин; ув. х 250)

ентов, а также между полами нет (рис. 3). Средняя ТСК колебалась в группах от 59,1±4,5 до 134,3±58 мкм.

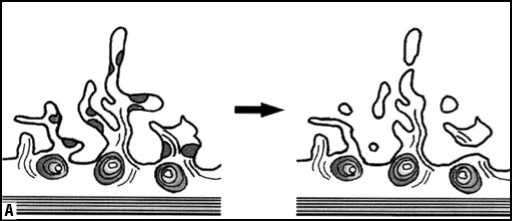

У большинства пациентов был выражен феномен «свободных трабекул», представляющий собой образование в губчатом веществе кости из-за интенсивной резорбции обособленных фрагментов костных трабекул, не связанных с близлежащими и не несущими опорную функцию (рис. 4). Как правило, межтрабекулярное пространство в этих случаях было заполнено жировым костным мозгом. Механическая каркасная функция балочной системы головки бедренной кости при таких изменениях сведена к минимуму.

Нельзя исключить, что подобное усиление эндостальной резорбции и описанный ее частный случай – трабекулярная резорбция, распространяется на весь проксимальный отдел бедренной кости, что создает предпосылки к развитию переломов, в том числе и от незначительных нагрузок. Более того, на животных (собаках) показано, что морфометрические характеристики костной ткани головки существенно превосходят таковые в шейке [9], еще большее их уменьшение при остеопении создает дополнительные предпосылки к развитию переломов. Этому также способствует и общее истончение трабекул. Так, из морфометрических данных следует, что средняя толщина трабекул в препаратах колебалась от 110,3±3,1 до 132,9±11,2 мкм. При этом статистически значимых межполовых и межгрупповых различий не выявлено. Полученные показатели значимо ниже СТТ, определенной по секционному материалу зарубежными исследователями: у мужчин – 325 ± 100–656 ± 228 мкм и у женщин – 253 ± 47–620 ± 125 мкм [10].

Интегральным гистоморфометрическим показателем, характеризующим состояние костной ткани, считается ОТК [11]. Его величины продемонстрировали ту же тенденцию

Рис. 3. Величины средней толщины трабекул (СТТ) и толщины субхондрального слоя кости (ТСК) у пациентов различных групп сравнения: А – у мужчин; Б – у женщин; В – средние данные. Ось ОХ – толщина, мкм; ось ОУ – возрастная группа

Рис. 4. Гипотетическая схема развития феномена «свободных трабекул»: А – схема, серым цветом отмечены вероятные зоны активной резорбции; Б – микрофотография губчато вещества на момент исследования и вероятностная реконструкция предсуществовавшей микроархитектуры костных трабекул, жен. 84 лет. Окраска: гематоксилин и эозин; ув. х 100

– нахождение в коридоре от 18,43 ± 1,15 до 26,4 ± 5% без статистически значимой разницы в группах (табл. 2).

Полученные нами данные так же отличаются в меньшую сторону от показанных ранее для головок бедренных костей у умерших от причин, не связанных с поражением скелета: у мужчин – 21,2 ± 8,1–32,9 ± 7,4 и у женщин – 17,8 ± 5,7–32,3 ± 5,1[10].

К сожалению, сопоставление остеогистоморфоме-трических данных остается весьма сложной задачей, поскольку в качестве диагностической процедуры рекомендовано исследование стандартного биоптата из крыла подвздошной кости, губчатое вещество которого характеризуется более тонкими трабекулами – 100–213 мкм и меньшим объемом трабекулярной кости – 15–25% [3, 4]. Данные относительно корреляционной связи между характеристиками костной ткани в подвздошной и бедренной костях противоречивы. Так, N.L. Fazzalari показали, что такая связь либо отсутствует, либо весьма сомнительна [10].

Следует отметить, что при выявлении корреляционных связей между оцененными морфометрическими показателями установлено, что сильные и средние корреляционные связи существуют между ОТК и СТТ, что представляется вполне оправданным с учетом особенностей определения ОТК (табл. 3).

Табл. 2. Величины ОТК в группах пациентов (%)

|

№ возрастной группы |

Возрастной период, лет |

Мужчины |

Женщины |

Среднее |

|

1 |

35-40 |

– |

18,43±1,15 |

18,43±1,15 |

|

2 |

41-45 |

– |

– |

– |

|

3 |

46-50 |

– |

– |

– |

|

4 |

51-55 |

20,28±5,14 |

19,65±3,79 |

19,97±0,45 |

|

5 |

56-60 |

– |

21,22±4,43 |

21,22±4,43 |

|

6 |

61-65 |

25,54±3,39 |

26,37±4,79 |

25,96±0,5 |

|

7 |

66-70 |

24,44±5,65 |

19,37±4,14 |

21,06±5,01 |

|

8 |

71-75 |

18,89±3,36 |

24,20±8,25 |

22,43±6,5 |

|

9 |

76-80 |

20,43±3,69 |

22,05±2,78 |

21,36±3,21 |

|

10 |

81-85 |

20,58±6,54 |

21,28±4,93 |

21,14±4,2 |

|

11 |

86-90 |

20,27±4,52 |

24,51±2,23 |

24,51±2,23 |

Табл. 3. Ранговая корреляция морфометрических показателей (по Спирмену)

|

Сравниваемые показатели |

р \ |

r \ |

Трактовка |

|

Мужчины |

|||

|

ОТК и СТТ |

р=0,04 |

r=0,76 |

сильная корреляция |

|

СТТ и ТСК |

р=0,93 |

– |

корреляции нет |

|

ОТК и ТСК |

р=0,86 |

– |

корреляции нет |

|

Женщины |

|||

|

ОТК и СТТ |

р=0,03 |

r=0,4 |

умеренная корреляция |

|

СТТ и ТСК |

р=0,051 |

– |

корреляции нет |

|

ОТК и ТСК |

р=0,03 |

r=0,4 |

умеренная корреляция |

|

Общее |

|||

|

ОТК и СТТ |

р=0,0041 |

r=0,44 |

умеренная корреляция |

|

СТТ и ТСК |

р=0,29 |

– |

корреляции нет |

|

ОТК и ТСК |

р=0,22 |

– |

корреляции нет |

Следовательно, для пациентов, включенных в наше исследование, был характерен преимущественной эндостальный тип резорбции, что весьма характерено для постменопаузального и сенильного остеопороза [6].

Величины морфометрических показателей у обследованных показателей не демонстрировали регрессионную динамику. По видимости это связано с тем, что у всех пациентов проксимальный эпифиз бедренной кости был скомпроментирован избыточной резорбцией, доведшей количественные показатели до критического уровня, при котором возникает опасность переломов. Аналогичная тенденция показана и для биоптатов из подвздошной кости. При уменьшении объема трабекулярной кости до уровня 11% и ниже возникает реальная угроза переломов [12].

Таким образом, качественно-количественный анализ состояния костной ткани в головках бедренных костей после субкапитальных переломов показал усиление у таких пациентов признаков преимущественно эндостальной резорбции – уменьшения субхондрального слоя кости, истончения трабекул, уменьшения объема трабекулярной кости, что характерно для первичного (постменопаузального и сенильного остеопороза). Гистоморфометрическое исследование позволило определить пороговый коридор количественных характеристик костной ткани в головке бедренной кости при котором реализуется риск развития переломов от незначительной нагрузки.

Список литературы Патогистологическая характеристика головок бедренных костей у пациентов с субкапитальными переломами

- Осипенкова Т.К. Морфология остеопороза//Российский биомедицинский журнал Medline.ru. -2003. -Т. 4. -С. 79-80.

- Плиев Д.Г., Тихилов Р.М., Шубняков И.И. и др. Возможность оценки качества костной ткани при переломах шейки бедренной кости рентгенометрическим методом//Травматология и ортопедия России. -2009. -Т. 2, № 52. -С. 102-106.

- Родионова С.С. Гистоморфометрия в диагностике остеопороза. В кн.: Руководство по остеопорозу/Под ред. Л.И. Беневоленской. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. -С. 182-193.

- Франке Ю., Рунге Г. Остеопороз. -М.: Медицина, 1995. -304 с.

- Цыган Е.Н., Деев Р.В. Морфофункциональные основы остеопороза. -СПб.: ВМедА, 2005. -116 с.

- Brown J., Delmas P.D., Malaval L. et al. Active bone turnover of the cortico-endocteal envelope in postmenopausal osteoporosis.//J. Clin. Endocrinol. Metab. -1987. -Vol. 64. -P. 954-959.

- Compston J. Bone Histomorphometry -The Renaissance?//BoneKEy-Osteovision. -2004. -Vol. 5, №1. -Р. 9-12.

- Dempster D.W. Ремоделирование кости. В кн.: Остеопороз. -М., СПб.: БИНОМ. Невский диалект, 2000. -С. 85-108.

- Edinger D.T., Hayashi К., Hongyu Y. Histomorphometric analysis of the proximal portion of the femur in healthy dogs//Am. J. Veterinary Res. -2000. -Vol. 61, № 3. -Р. 268-274.

- Fazzalari N.L., Moore R.J., Manthey B.A., Vernon-Roberts B. Comparative study of iliac crest and proximal femur histomorphometry in normal patients.//J. Clin. Pathol. -1989. -Vol. 42. -P. 745-748.

- Meunier P.J. Гистоморфометрия кости. В кн.: Остеопороз. -М., СПб.: Бином, Невский диалект, 2000. -С. 321-344.

- Winter K., Wessel G., Abendroth K. Efahrungen mit morphometrischen Normwerten aus Sektionsmaterial. In: Abendroth K. Secunden colloquim um osteologicun Jenerse. Wiss. Beitr. d. Friedrich-Shiller: Jena, 1984. -P. 158-163.