Патогистологические изменения скелетных мышц при хронической артериальной недостаточности нижних конечностей

Автор: Деев Роман Вадимович, Мжаванадзе Н.Д., Мавликеев М.О., Малахов А.А., Калинин Р.Е., Одинцова И.А., Матвеев С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявить структурные изменения в тканях мышц различных сегментов нижних конечностей у пациентов с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей при критической ишемии.Материалом послужили фрагменты тканей мышц трех сегментов - стопы, голени и бедра, полученные из ампутированных в связи с прогрессией заболевания конечностей (N=9). Препараты изучены при помощи гистологических, иммуногистохимических и морфометрических методов. Показано, что по оси стопа-бедро уменьшается доля соединительной ткани, увеличивается средний диаметр мышечных волокон, количество кровеносных сосудов; показано увеличение клеток-продуцентов эндотелиального сосудистого фактора роста и статистически одинаковое количество клеток, несущих рецептор к данному фактору.

Критическая ишемия нижних конечностей, скелетная мышечная ткань, эндотелиальный сосудистый фактор роста

Короткий адрес: https://sciup.org/140188417

IDR: 140188417 | УДК: 611.73+616.718:616.13-036.12-008.64-091.8

Текст научной статьи Патогистологические изменения скелетных мышц при хронической артериальной недостаточности нижних конечностей

Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей,связанная, как правило, с непрерывно прогрессирующим атеросклерозом, приводит к формированию морфофункциональных сдвигов как в региональных сосудах, так и в кровоснабжаемых ими мышцах. Показано, что количество сосудов микроциркуляторного русла в скелетной мышце обратно пропорционально стадии патологического процесса [4].Терминальное состояние ишемии – критическая ишемия нижних конечностей (КИНК), характеризуется глубокими структурными, биохимическими и функциональными изменениями в структуре мышц – соотношении различных тканей в ее составе, необратимыми изменениями мышечных волокон (некроз), признаками воспаления и др. Клинически это состояние характеризуется неблагоприятным прогнозом. Так, в течение первого года после диагностирования КИНК лишь у 45% пациентов удается сохранитьконечность. Остальные пациенты или погибнут, или им будет выполнена высокая ампутация [3]. Несмотря на угрожающую статистику, данная группа заболеваний не находится в фокусе внимания клиницистов, а реактивные изменения поперечнополосатой скелетной мышечной ткани и патогистологические изменения мышц при выраженной хронической ишемии только начинают изучаться как на экспериментальном, так и на клиническом материале [1, 2].

Цель исследования – выявить структурные изменения в тканях мышц различных сегментов нижних конечностей у пациентов с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей при критической ишемии.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили фрагменты тканей мышц трех сегментов – стопы (разгибатели пальцев), голени (икроножные) и бедра (двуглавая мышца), полученные из ампутированных в связи с прогрессией заболевания конечностей (N = 9) (ЛПУ г. Рязань). Фиксированный тканевый материал подвергался стандартной гистологической обработке. Изготавливались препараты для световой микроскопии, их окрашивали гематоксилином и эозином, по Голднеру. Регистрировали следующие морфометрические параметры: доля соединительной ткани в поле зрения при стандартном увеличении (х800, %), средний диаметр мышечных волокон (мкм), соотношение количества кровеносных сосудов к количеству мышечных волокон в поле зрения при увеличении х200.

Иммуногистохимическое исследование выполняли с антитителами к гладкомышечному актину (выявление миофибробластов, гладких миоцитов; морфометрически оценивали количество сосудов в стандартном поле зрения, х800), а также к эндотелиальному сосудистому фактору роста (vascularendothelialgrowthfactor)и его рецептору-2. Количество клеток с положительным цитоплазматическим окрашиванием оценивали полуколичественно при увеличении х800.

Результаты и обсуждение

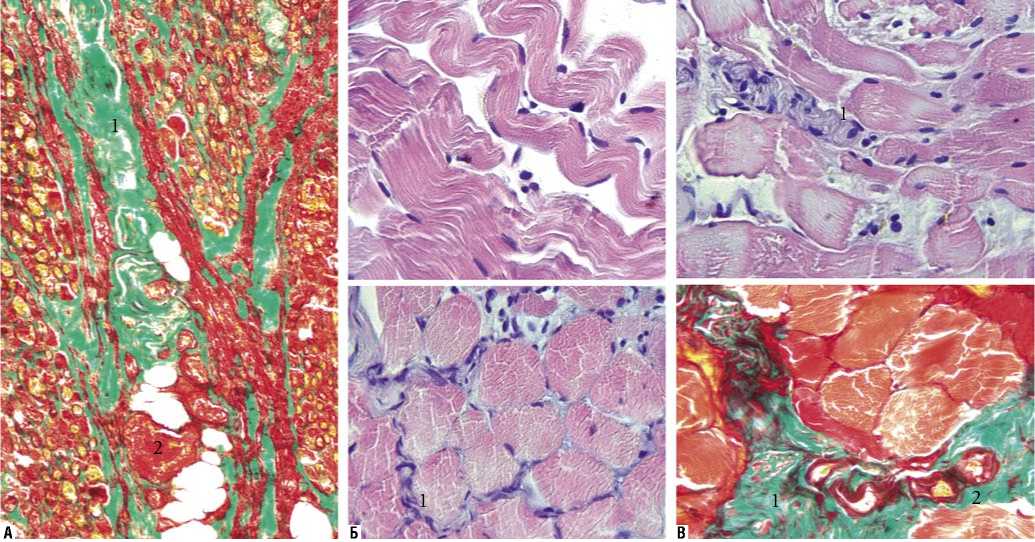

Выраженность патоморфологических изменений закономерно уменьшается по направлению от стопы к бедру. Скелетная мышечная ткань мышц стопы на момент ампутации находилась в состоянии глубоких необратимых изменений. Значительная часть мышечных волокон погибла и подвергается резорбции фагоцитами. Мышца инфильтрирована полиморфно-ядерными лейкоцитами (рис. 1). Просветы кровеносных сосудов частично или полностью заполнены тромбами. Существенные объемы погибшей скелетной мышечной ткани замещены реактивно измененной соединительной тканью –7,6 ± 1,5%.

Часть мышечных волокон характеризуется нарушением тинкториальных свойств, извитым ходом, исчезновением поперечной исчерченности.

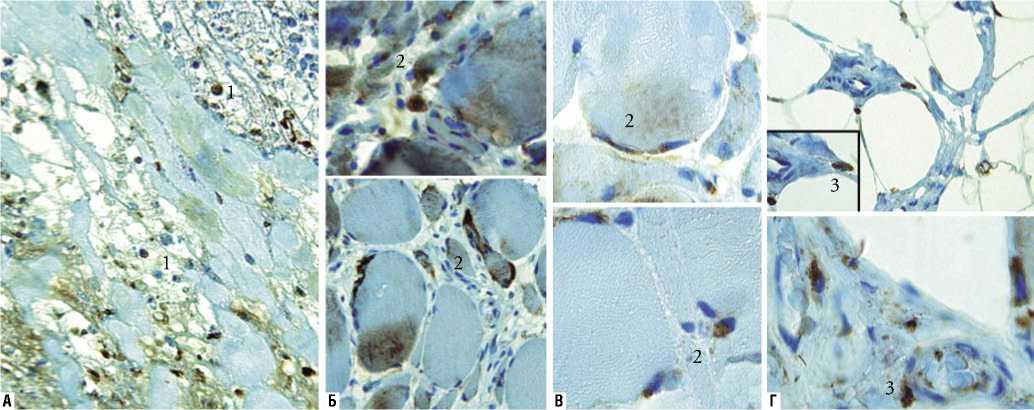

Длительно существующая хроническая ишемия приводит к структурной перестройке капиллярного русла. Существенно снижается количество капилляров, окружающих мышечные волокна, что выражается в уменьшении числа капилляров, приходящихся на одно мышечное волокно (таблица 1). В связи с массированным некрозом, пропитыванием тканевого дебриса фибрином и компонентами крови при ИГХ-анализе продуценты VEGF выявлены в незначительном количестве. Преимущественно это клетки, которые можно морфологически идентифицировать как макрофаги/гистиоциты, мигрировавшие из кровеносного русла (рис. 2). Тканевые структуры, несущие рецепторы к данному фактору достоверно выявлены не были, что связано с массированным неспецифическим связыванием хромагента с тканевым дебрисом.

В мышцах голени наблюдаются признаки некроза, пролиферации клеток фибробластического дифферона, выработка волокнистого соединительнотканного матрикса (рис. 1). В отдельных участках определяются скопления мелких мышечных волокон, различных размеров и очертаний на поперечном срезе. Как правило, они разобщены большими полями рыхлой соединительной ткани. Среди них в малом количестве могут быть идентифицированы мышечные трубочки – структуры с центрально расположенными ядрами, свидетельствующие о протекающей реактивной регенерации скелетной мышечной ткани. В совокупности данные признаки свидетельствуют о том, что несмотря на глубокое гипоксическое повреждение на тканевом иерархическом уровне реализуется механизм репаративного рабдомиогистогенеза, который, однако, остается незавершенным. Доля соединительной ткани в мышцах этого сегмента составила 6,4 ± 1,8%.

Помимо участков гибели и регенерации имеются обширные зоны мышечных волокон, частично или

Рис. 1. Скелетная мышечная ткань стопы (А), голени (Б), бедра (В) конечностей, ампутированных по поводу критической ишемии: 1 – волокнистая соединительная ткань; 2 - кровеносные сосуды. Окраска: по Голднеру и гематоксилином и эозином. Ув.: А х 200, Б, В х 400

Рис. 2. Скелетная мышечная ткань стопы (А), голени (Б, В), бедра (Г) конечностей, ампутированных по поводу критической ишемии. ИГХ-реакция с антителами к VEGF: 1 – VEGF+клетки экссудата; 2 – VEGF+клетки, ассоциированные с мышечными волокнами; 3 – VEGF+клетки, ассоциированные с рыхлой соединительной тканью. Докраска гематоксилином. Ув.: А х 200, Б х 400, В х 800, Г х 400, х 800

полностью сохранивших поперечную исчерченность. Встречаются извитые мышечные волокна, иногда распадающиеся на отдельные фрагменты. Средний диаметр мышечных волокон в икроножных мышцах превышает этот показатель в стопе и составляет 2,5 ± 0,6 мкм (см. таблицу 1). Количество сосудов, приходящихся на одно мышечное волокно, колеблется от 0 до 4.

Наиболее удаленные от периферического сосудистого русла мышцы – мышцы бедра – в целом характеризуются выраженными изменениями, которые, однако, не столь фатальны как в дистальных сегментах. На этом уровне также обнаружены мозаичные участки некроза, области, заполненные хорошо развитой волокнистой соединительной тканью, однако ее доля не столь велика – 1,8 ± 0,7%. Мышечные волокна имеют существенно больший диаметр, равный 4,2 ± 1,1 мкм. Количество сосудов, приходящееся на одно волокно – от 2 до 8. Имеются мышечные волокна с центрально расположенными ядрами, что свидетельствует о регенераторных процессах в органе; но количество таких симплатов невелико. Изменения тинкториальных свойств ткани незначительные.

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что патоморфологические изменения в скелетной мышце нарастают от периферии конечности к центру, что связано с центростремительным угнетением микроциркуляции, несмотря на центробежное распространение атеросклероза в сосудистом русле. По-видимо-му, этой же тенденции соответствует и глубина тканевой гипоксии, нарастающая к периферии. Доля волокнистой соединительной ткани, замещающей некротизированные мышечные волокна, снижается в направлении от стопы к бедру с 7,6 ± 1,5 % до 1,8 ± 0,7 (различия– 50–70%). При этом, несмотря на клинически определяемые показания к ампутации на уровне проксимального сегмента, со-

Табл. 1. Морфометрические показатели скелетных мышц нижних конечностей при КИНК (Х ± х)

|

Показатель |

Стопа |

Голень |

Бедро |

|

Доля соединительной ткани,% |

7,6 ± 1,5 |

6,4 ± 1,8 |

1,8 ± 0,7 |

|

Средний диаметр мышечных волокон, мкм |

1,5 ± 0,7 |

2,5 ± 0,6 |

4,2 ± 1,1 |

|

Количество сосудов на одно мышечное волокно, шт. |

0–4 |

0–4 |

2–8 |

Табл. 2. Количество клеток, вырабатывающих –VEGF, и содержащих его рецептор 2 типа (Х ± х)

Средний диаметр мышечных волокон, косвенно свидетельствующий о функциональном состоянии сократительного аппарата, уменьшен в дистальных сегментах и на уровне бедра сохраняется до средних величин (4,2 ± 1,1 мкм). Некоторые авторы справедливо считают это явление сочетанной атрофией мышечных волокон и сопровождающих их капилляров [4].

Данные о количественной характеристике микрососудов сочетаются с результатами подсчета числа клеток-продуцентов (представители гистиоцитарного и фибробластического рядов) основного ангиогенного

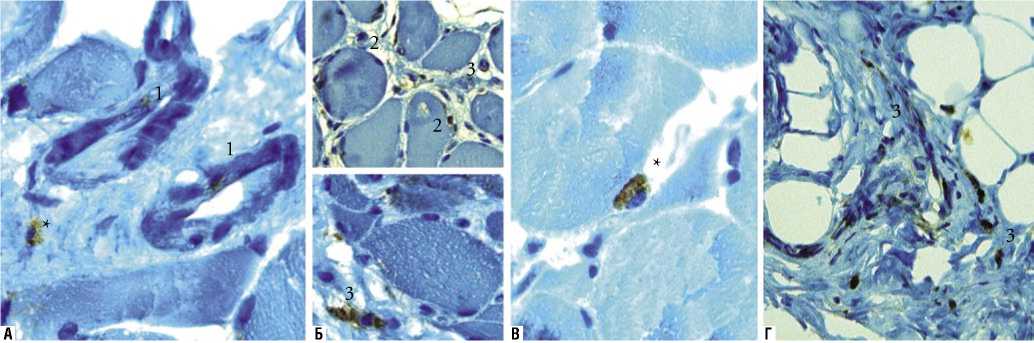

Рис. 3. Скелетные мышцы голени (А-В), бедра (Г) конечностей, ампутированных по поводу критической ишемии. ИГХ-реакция с антителами к рецептору VEGF 2 типа: 1 – VEGFR2+клетки в составе сосудистой стенки (единичные эндотелиоциты) и находящаяся отдельно гистиоцито- или фибробластоподобная клетка (*); 2 – VEGFR2+клетки, тесно связанные с мышечными волокнами; 3 – VEGFR2+клетки, находящиеся в рыхлой соединительной тканью. Докраска гематоксилином. Ув.: А х 400, Б х 200, В х 1000, Г х 200

фактора – VEGF. Обнаружена обратная зависимость между этими двумя показателями, что может объясняться компенсаторным характером данного состояния – в ответ на выраженную тканевую гипоксию происходит активная выработка ангиогенного фактора. «Рецепторное поле» для него характеризуется стабильностью, вне зависимости от того или иного сегмента конечности, и представлены как уплощенными клетками, находящимися в тесной связи с мышечными волокнами, так и клетками рыхлой соединительной ткани, что позволяет предположить наличие среди них клеток-предшественниц эндотелиоцитов (рис. 3). Полученные данные носят предварительный характер и согласуются с показанной ранее динамикой концентрации VEGF в периферической венозной крови при хронической артериальной недостаточности. По данным С.А. Теплякова (2011), концентрация этого ангиогенного фактора нарастала у пациентов с терапевтическими стадиями болезни и IIб-III стадией. При IV стадии заболевания автор наблюдал уменьшение количества VEGF, свидетельствующее о снижении компенсаторных синтетических возможностей [4].

Заключение

Таким образом, во всех сегментах нижней конечности обнаружены выраженные морфологические преобразования как обратимого, так и необратимого характера. Некротизированные ткани по механизму субституции замещаются брадитрофной волокнистой соединительной тканью. Несмотря на тканевую гипоксию, в скелетной мышечной ткани происходят явления регенерационного рабдомиогистогенеза, которые, однако, не приводят к полному восстановлению органа. Количество клеток-продуцентов VEGF снижается по направлению от стопы к бедру, в то время, как количество клеток, несущих рецепторы к данному фактору, остается неизменным.

Список литературы Патогистологические изменения скелетных мышц при хронической артериальной недостаточности нижних конечностей

- Мавликеев М.О., Плотников М.В., Максимов А.В. и др. Патогистологическая оценка состояния скелетной мышцы после прямой генной терапии VEGF165 пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей//Гены и Клетки, 2014, т. IX, №3. -С. 56-64.

- Мжаванадзе Н.Д. Геннотерапевтическая индукция неоангиогенеза в комплексном лечении пациентов с хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротической этиологии. Автореферат дисс. канд. мед. наук. М., 2013. -29 с.

- Национальные рекомендации по ведению пациентов с патологией артерий нижних конечностей//Ангиология и сосудистая хирургия, 2013, т. 19, №2, приложение. -70 с.

- Тепляков С.А. Особенности морфо-функциональных изменений мышц при хронической артериальной недостаточности нижних конечностей. Автореферат дисс. канд. мед. наук. М., 2011. -29 с.