Патогистологические изменения тканей стопы у пациентов с терминальными формами диабетической ангио- и нейропатии

Автор: Деев Р.В., Плакса Игорь Леонидович, Чекмарева И.А., Галстян Г.Р., Сучков И.А., Матвеев С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Материалом послужили фрагменты костей предплюсны и окружающие мягкие ткани, полученные от пациентов со «стопой Шарко» (n=2), в ходе коррегирующей остеотомии, и фрагменты икроножного нерва из конечностей, ампутированных в связи с прогрессированием ишемией у пациентов с нейроишемической формой синдрома диабетической стопы (n=4). Препараты изучены при помощи гистологических методов, ультратонкие срезы исследовали в электронном микроскопе Philips CM 10. Показано, что наиболее выраженные изменения выявляются в сосудах микроциркуляторного русла, они заключаются в значительном утолщении базальной мембраны, гиперплазии эндотелия, сужении просвета вплоть до его полной окклюзии. На этом фоне отмечаются необратимые патоморфологические изменения в структуре икроножного нерва, выражающиеся в массированной мозаичной демиелинизации, диффузном снижении количества осевых цилиндров, а также дистрофическими изменениями и гибелью леммоцитов. Вследствие нарушения микроциркуляции определяются очаги некроза костной ткани, истончение кортикального слоя и нарушение процессов репаративного остеогистогенеза. В окружающих мягких тканях отмечался отек и разрушение межклеточного матрикса, фрагментация коллагеновых волокон, гибель клеточных элементов соединительной ткани и мышечных волокон.

Синдром диабетической стопы, стопа шарко, патологическая гистология, гиперплазия эндотелия, ишемический некроз

Короткий адрес: https://sciup.org/140188557

IDR: 140188557 | УДК: 617.586+616-002.3/4+616.379-008.64

Текст научной статьи Патогистологические изменения тканей стопы у пациентов с терминальными формами диабетической ангио- и нейропатии

этой группы пациентов, у большинства из них в течение жизни формируются осложнения, связанные с поражением периферических нервных волокон. Таким образом, наиболее частой причиной развития СШ сегодня является диабетическая нейропатия (ДН) [7, 12].

Актуальность проблемы формирования «СШ» при СД, или диабетической нейроостеоартропатии (ДНО-АП), обусловлена утратой опорной функции конечности при этом состоянии, а также развитием резистентных к терапии язвенных дефектов вследствие деформации скелета стопы, являющихся основной причиной гнойно-некротических осложнений и последующей ампутации [10]. На ранних стадиях ДНОАП, до формирования выраженной деформации, единственным средством с доказанной клинической эффективностью остаётся разгрузка конечности, направленная на купирование острой стадии заболевания, предотвращение дальнейшей травматизации тканей и переломов костей стопы. Также на протяжении последнего десятилетия были зарегистрированы препараты, механизм действия которых направлен на коррекцию ремоделирования костной ткани путём ингибирования остеокластической резорбции [11]. Однако пока их применение не получило

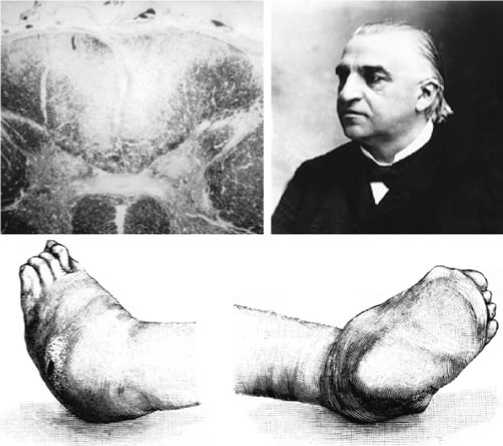

Рис. 1. Жан-Мартен Шарко и иллюстрация из его статьи [14]

Цель исследования: выявить структурные изменения тканей нижней конечности у пациентов с различными формами диабетического поражения: стопа Шарко (ДНОАП) и нейроишемическая форма СДС.

Материал и методы

Материалом для исследования являлись: фрагменты костей предплюсны (кубовидная и латеральная клиновидная) и окружающие их мягкие ткани от двух пациентов со сформированной «СШ», полученные в ходе коррегирующей остеотомии (Эндокринологический научный центр, Москва); четыре фрагмента икроножного нерва голени протяжённостью около 3–4 см, получены из ампутированных нижних конечностей (больные с нейро-ишемической формой СДС). Характеристика пациентов со «СШ» представлена в табл. 1, возраст больных нейрои-шемической формой СДС – 78,8 ± 7,4 лет, длительность СД – 10,3 ± 3,4 года.

Фиксированный тканевой материал подвергался стандартной гистологической обработке. Полученные ги- широкого распространения при данной патологии, ввиду отсутствия убедительных доказательств об их способности предотвращать прогрессирование заболевания. Существуют лишь небольшие пилотные исследования, в ходе которых была показана терапевтическая эффективность этих препаратов. Таким образом, для большинства пациентов единственным средством лечения остаётся выполнение хирургической коррекции, направленной на предотвращение развития осложнений, связанных с формированием на поверхности стопы точек повышенного плантарного давления, создающих условия для развития резистентных к терапии язвенных дефектов. По мнению некоторых исследователей, имеющих большой опыт лечения данной категории больных (25 пациентов), с точки зрения отдаленных результатов эта методика является наиболее оптимальной [15].

Отсутствие эффективных средств предотвращения развития деструкции костной ткани при ДНОАП является следствием недостаточности представлений о патоморфогенезе «СШ» и патоморфологических изменениях в тканях. Согласно существующим сегодня гипотезам, причиной изменения структуры костной ткани может являться локальное усиление кровотока в сосудах стопы вследствие нейропатии волокон симпатического отдела нервной системы (нейроваскулярная теория) и (или) систематическая травматизация на фоне потери сенсорной чувствительности (нейротравматическая теория) [7]. Однако ни одна из них пока не даёт исчерпывающего представления о том, вследствие чего при поражении периферических нервов и проводниковых путей происходит столь тяжёлая деформация скелета. Отчасти это обусловлено малым количеством проведённых исследований, направленных на изучение морфологических изменений тканей стопы у пациентов с ДНОАП и синдрома диабетической стопы (СДС) в целом.

Табл. 1. Характеристика пациентов со «стопой Шарко»

|

Показатель |

Пациент 1 |

Пациент 2 |

|

Возраст |

28 лет |

44 |

|

Пол |

ж |

ж |

|

Тип диабета |

1 тип |

1 тип |

|

Длительность диабетического анамнеза |

16 лет |

24 года |

|

Длительность анамнеза СДС |

5 лет |

7 лет |

|

Проявления микроангиопатии |

Диабетическая ретинопатия, нефропатия |

Диабетическая ретинопатия, нефропатия |

|

Проявления макроангиопатии |

нет |

нет |

|

Показания к операции |

На подошвенной поверхности левой стопы язвенный дефект 4 x 2 см |

На подошве левой стопы язвенный дефект размерами 8 x 8 мм и глубиной 2,5 см |

|

Содержание операции |

Корригирующая остеотомия медиальной кубовидной кости |

Корригирующая остеотомия основания латеральной клиновидной |

Рис. 2. Рентгенограммы дистального сегмента нижней конечности пациента со «стопой Шарко»

стологические срезы, окрашенные гематоксилином и эозином, изучали в световом микроскопе. Для электронномикроскопического исследования образцы фиксировали в 2,5% глутаровом альдегиде и 1% растворе четырехокиси осмия. Дегидратацию проводили спиртами с восходящими концентрациями, затем заливали в эпон-аралдит. Ультратонкие срезы изучали в электронном микроскопе «Philips СМ-10».

Результаты и обсуждение.

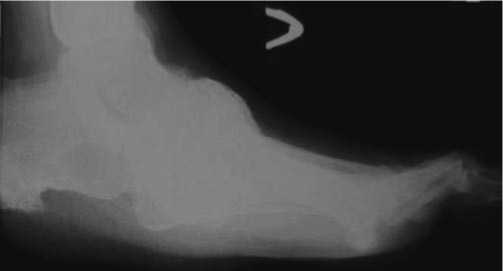

Патоморфологические изменения сосудистой стенки.

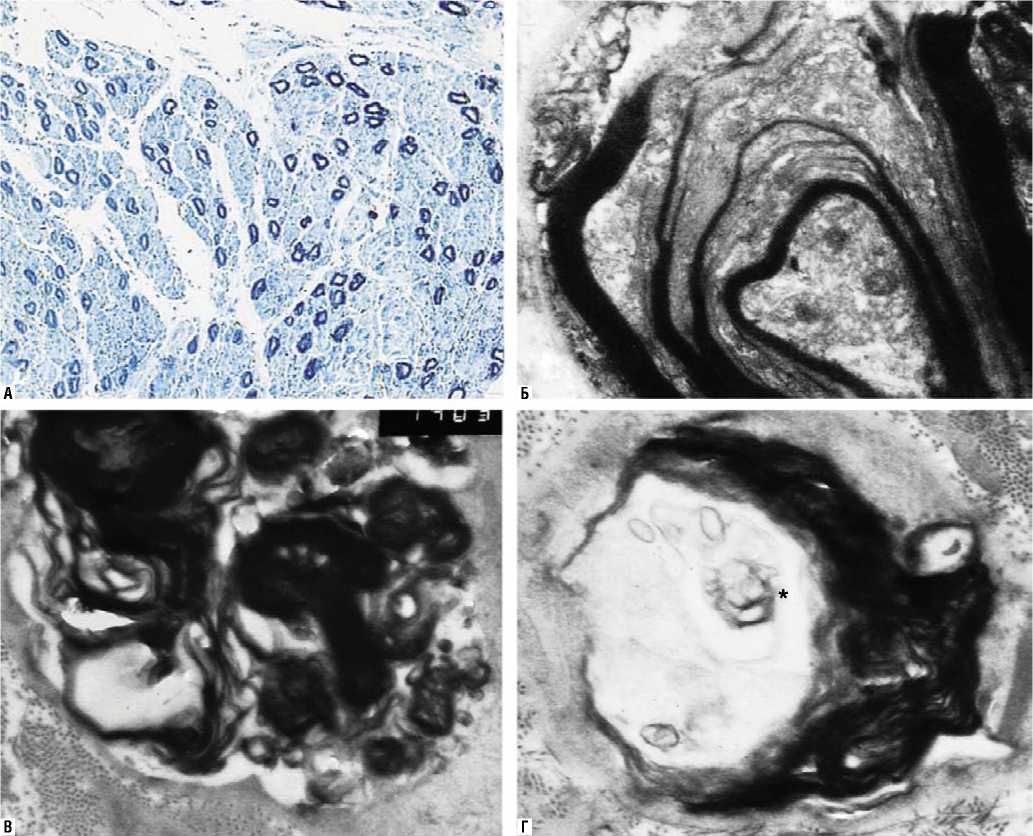

При оценке состояния стенки сосудов (артериол и венул) надкостницы и окружающих мягких тканях определяется выраженное увеличение ее толщины вследствие гиперплазии клеточных элементов, обуславливающее значительное сужение просвета, а в некоторых сосудах и полное закрытие проствета. Наиболее распространёнными изменениями являются утолщение базальной мембраны, что связано с избыточным синтезом коллагена IV типа, протеогликанов, фибронектина и ламинина, и гиперплазия эндотелия, что становится причиной полной окклюзии просвета сосудов микроциркуляторного русла (рис. 3). Электроннограммы свидетельствуют о разрыхленности базальной мембраны капилляров, что способствует развитию паравазального отека. Следует отметить, что ряд эндотелиоцитов находятся состоянии выраженных изменений, часть из которых являются обратимыми – общее набухание и просветление цитоплазмы, угнетение синтетической активности, крайняя узурированность линии ядерного края вплоть до формирования акантовидных ядер (рис. 3д). Необратимые изменения эндотелия проявляются наличием фрагментированных клеток, клеток с гомогенизированной и вакуолизированной цитоплазмой. Также толщина стенки сосудов увеличена за счет гиперплазии гладкомышечного и фибробластического компонентов и пропитывания белками плазмы крови, в связи с чем данное состояние можно охарактеризовать как похожее на гиалиноз мелких сосудов.

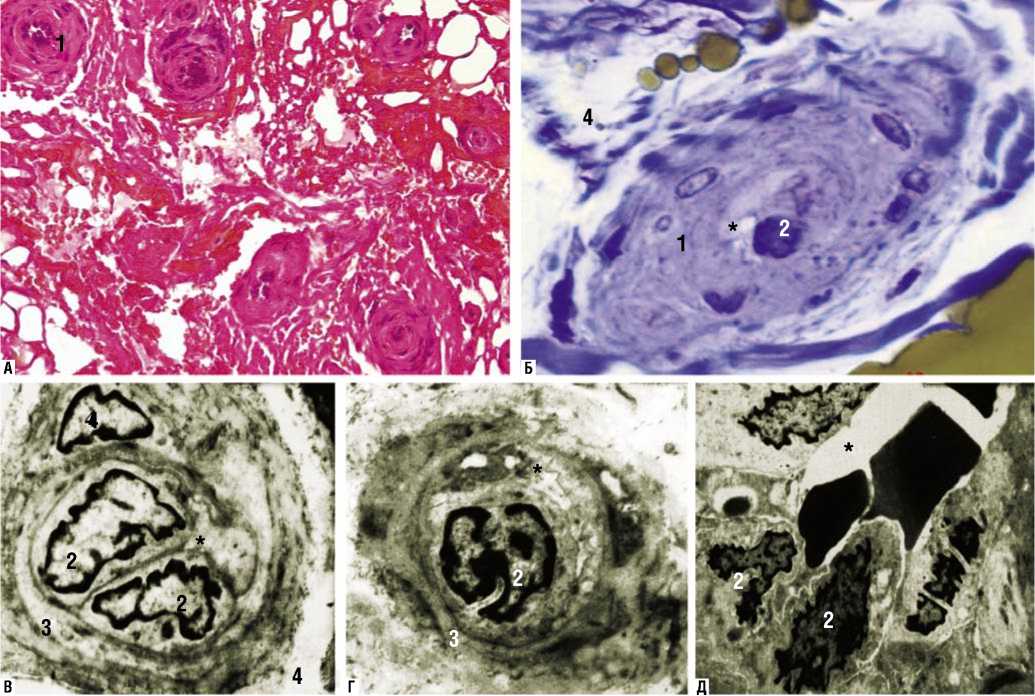

Патогистологические изменения в пери- и интра-невральных сосудах икроножного нерва полиморфны – обнаружены как окклюзированные вследствие набухания эндотелиальных клеток сосуды микроциркулятор-ного русла, так и капилляры с сохраненным просветом. Изменения в структуре сосудистой стенки включают гиперплазию клеточных элементов интимы, утолщение субэндотелиального слоя, в том числе и за счет отека, при-

Рис. 3. Сосуды периоста костей стопы при «стопе Шарко»: * – просветы сосудов; 1 – tunica media; 2 – ядра эндотелиоцитов; 3 – базальная мембрана;

4 – ядро перицита. А, Б – световая микроскопия; В–Д – трансмиссионная электронная микроскопия. Окраска: А – гематоксилин и эозин; Б - толуидиновый синий (полутонкий срез). Ув.: А х 100, Б х 900, В-Д х 3000

водящего к разобщению лейомиоцитов. При электронномикроскопическом исследовании базальной мембраны установлены ее расслоения, фокальные утолщения за счет накопления аморфного электронномалоконтрастного вещества, в некоторых участках ее целостность проследить не удается (рис. 4).

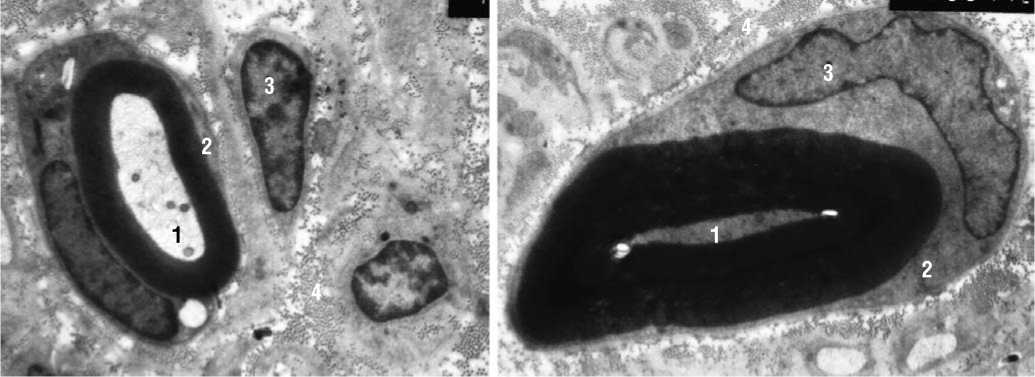

На фоне патогистологических изменений сосудов определяются выраженные атрофические и дегенеративные изменения в структуре икроножного нерва. При оценке всей площади поперечного среза отмечается диффузное снижение количества толстых миелиновых волокон, сопровождающиеся разрастанием соединительной ткани, формирующей широкие перегородки. Среди наиболее распространённых изменений следует выделить расслоение миелина (по типу «луковичной шелухи»), скручивание миелиновых оболочек, полную или частичную его потерю на одной из поверхностей осевого цилиндра, нарушение упорядоченности слоев (рис. 5). Важно отметить, что наряду с процессами деструкции могут быть констатированы и признаки регенерации нервных волокон, что проявляется новообразованием новых волокон мелкого лиаметра с относительно сохранными миелиновыми оболочками (рис. 6). Одновременно с этим наблюдаются дегенеративные изменения в лем-моцитах, проявляющиеся в вакуолизации цитоплазмы, нарушении конденсации хроматина и изменении формы ядра.

В очагах деструктивно измененного миелина отмечали наличие длинных тяжей леммоцитов (шванновских клеток). В леммоцитах регистрируются полиморфные изменения разной степени выраженности. Морфологическим эквивалентом напряжения и функциональной активности можно считать появление в цитоплазме леммоцитов крупных фагосом с гетерогенным содержимым, определявшим их неравномерную электронную плотность.

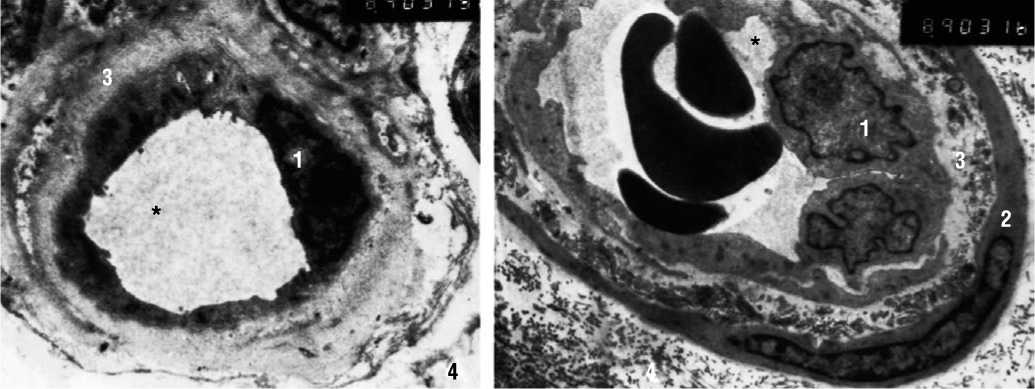

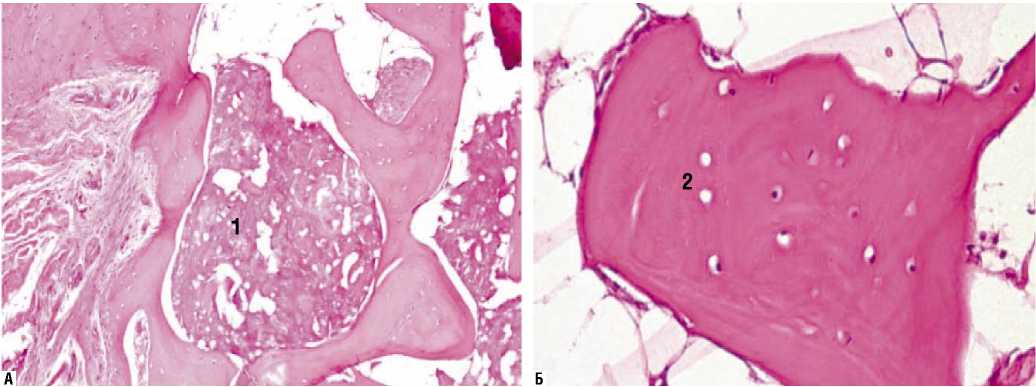

В гистологических препаратах фрагментов плюсневых костей установлены признаки уменьшения объёма костной ткани. Среди патоморфологических изменений наиболее значимыми являются: фокальный некроз костной ткани, проявляющийся запустеванием осте-оцитарных лакун, усиление эндостальной резорбции, что проявляется истончением субхондрального слоя до 2–3 костных пластинок, утратой компактного вещества костей предплюсны; отмечен феномен свободных трабекул. В некоторых полях зрения костномозговые пространства заполнены волокнистым и хлопьевидным тканевым дебрисом без воспалительной инфильтрации (рис. 7). Внутри нескольких Гаверсовых каналов обнаружены признаки реактивного костеообразования. Таким образом, несмотря на тканевую гипоксию и нарушение иннервации, в костной ткани в связи с гибелью части объемов кости происходят явления регенерационного остеогистогенеза, которые, однако, не приводят к полному восстановлению органа.

Патоморфологические изменения соединительной и мышечной тканей.

В спектре патогистологических изменений соединительной ткани отмечены выраженный отёк и разрушение матрикса, фрагментация коллагеновых волокон, а также гибель клеточных элементов.

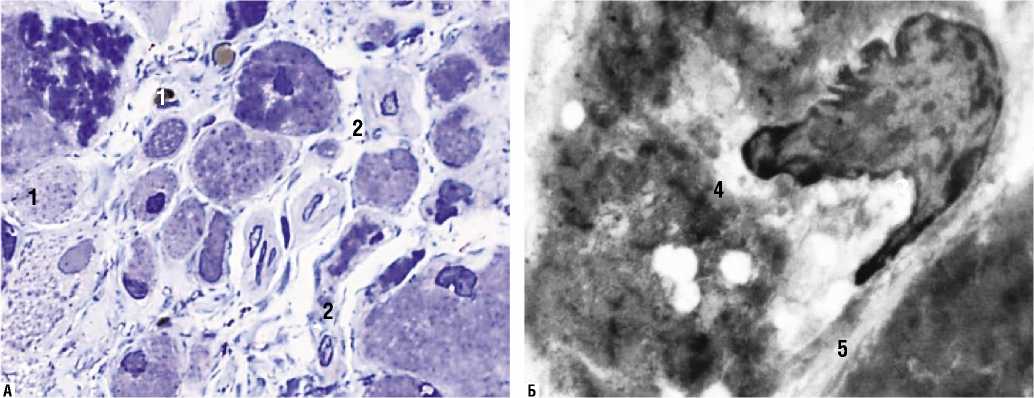

В мышечной ткани определяются некроз и пролиферация клеток фибробластического дифферона. Погибшие волокна активно фагоцитируются макрофагами. На их месте формируются скопления мелких деформированных миосимпластов и мышечных трубочек, разобщённых прослойками рыхлой соединительной ткани. В совокупности данные признаки свидетельствуют о незавершенном репаративном рабдомиогистогенезе (рис. 8).

Важной особенностью данной патологии является то, что объем повреждения всего разнообразия тканей, наличие

Рис. 4.

Сосуды микроциркуляторного русла икроножного нерва пациентов с нейроишемической формой синдрома диабетической стопы: * – просвет сосуда; 1 – ядро эндотелиоцита; 2 – перицит; 3 – утолщенная базальная мембрана; 4 – отек периваскулярной соединительной ткани. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. х 9000

Рис. 5. Икроножный нерв у пациентов с нейроишемической формой синдрома диабетической стопы: А – мозаичная демиелинизация и частичная утрата осевых цилиндров (полутонкий срез); Б–Г – варианты деструкции миелиновых оболочек: А – расслоение миелина по типу «луковичной шелухи; В – скручивание; Г – локальное истончение и формирование миелиновых телец внутри осевых цилиндров (*). Окраска: А – толуидиновый синий. Б-Г - трансмиссионная электронная микроскопия. Ув.: А х 20; Б, В х 3000

Рис. 6. Нервные волокна мелкого диаметра в составе икроножного нерва: 1 – осевой цилиндр; 2 – сохранная миелиновая оболочка; 3 – ядро леммоцита;

4 - отечная строма нерва с коллагеновыми волокнами. Трансмиссионная электронная микросокпия. Ув. х 3000

Рис. 7. Фрагменты плюсневых костей при «стопе Шарко»: 1 – тканевый дебрис в межтрабекулярном пространстве; 2 – запустевшие остеоцитарные лакуны.

Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: А х 100, Б х 200

Рис. 8. Скелетная мышечная ткань дистального сегмента нижней конечности при «стопе Шарко»: 1 – погибающие мышечные волокна; 2 – мышечные трубочки; 3 – ядро погибающего мышечного волокна; 4 – разрушенная саркоплазма и капли жира; 5 – базальная мембрана. А. – полутонкий срез; Б - трансмиссионная электронная микроскопия. Окраска.: А. толуидиновый синий. Ув.: А х 200, Б х 9000

некроза, массивов тканевого детрита не сопровождается выраженной воспалительной инфильтрацией полиморфноядерными лейкоцитами, что, возможно, связано, в том числе и с крайне редуцированным микроциркуляторным кровотоком в этом регионе при формировании «СШ».

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что ведущим компонентом в развитии патоморфологических изменений тканей стопы при СДС являются выраженные изменения в стенке сосудов микроциркуляторного русла, приводящие к снижению перфузии и нарушению процессов репаративного гистогенеза тканей. Учитывая отсутствие патогенетических средств коррекции СД, описанные выше изменения тканей с течением времени развиваются у значительной части пациентов, что обусловливает необходимость поиска новых средств коррекции ишемии при СДС.

На сегодняшний день единого представления о патоморфогенезе «СШ» не существует. Имеется несколько теорий, которые с разной степенью вероятности объясняют развитие данного состояния. Наибольшее распространение получила нейроваскулярная, которая гласит, что автономная нейропатия (на фоне сахарного диабета) является причиной аномального усиления кровотока в костной ткани путем открытия артериовенозных шунтов [8]. Возникающая в связи с этим гиперперфузия тканей стопы приводит к увеличению активности остеокластов, что в свою очередь ведёт к усилению костной резорбции и остеопении, как следствие – некрозу участков кости и микропереломам. Однако недавние исследования показали, что активации остеокластов способствует не снижение тонуса симпатической нервной системы, а напротив – его повышение, а усиление кровотока в костной ткани

не играет при этом существенной роли. В основе другой теории – нейротравматической, лежат представления о сенсомоторной форме нейропатии, вследствие которой происходит перераспределение нагрузки на стопу и нарушение ее биомеханики. В результате этого возникает чрезмерное давление на отдельные суставы стопы при ходьбе, провоцирующее их деструкцию. Наряду с этим, грубые нарушения чувствительности приводят к нераспознанным повторяющимся травмам, что в свою очередь ведет к избыточному растяжению связок, микропереломам и дезинтеграции суставов [1, 6].

Однако, полученные нами данные свидетельствуют о том, что одним из важных звеньев в патоморфогенезе обратимых и необратимых структурных изменений при терминальных формах диабетического поражения является нарушение строения сосудистой стенки и, как следствие, радикальная депривация кровообращения в микроциркуляторном звене. Нельзя исключить, что каскад последующих изменений, включая нейросенсорные и биомеханические, являются в первую очередь следствием гипоксической гибели тканевых элементов. В этой связи одной из задач при реализации комплексного лечения таких пациентов является эффективное восстановление тканевой перфузии. В ходе клинических и морфологических исследований было показано, что, в частности, генная индукция ангиогенеза обеспечивает достоверное улучшение функционального состояния больных благодаря увеличению дистанции безболевой ходьбы, что коррелирует с возрастанием количества сосудов микроциркуляторного русла в области инъекций [2, 3]. Также показан эффект фарамкологическиой васкуляризации с использованием генноопосредованного терапевтического ангиогенеза при повреждении периферических нервов [4, 5]. Таким образом, учитывая безопасность данного подхода у пациентов с СД, показанную по результатам мета-анализа клинических исследований с применением ангиогенной терапии, можно рассчитывать на успешную реализацию данного подхода при лечении различных форм СДС [9].

Заключение

Во всех тканях нижней конечности при «стопе Шарко» и нейроишемической форме СДС обнаружены морфологические преобразования как обратимого, так и необратимого характера. В качестве ведущего компонента патогенеза, обуславливающего их развитие, следует выделить выраженные патогистологические изменения стенки сосудов микроциркуляторного русла, приводящие к нарушению перфузии и репаративного гистогенеза тканей. В связи с этим коррекция ишемии является ключевым компонентом лечения данной группы пациентов. Учитывая успешную реализацию терапевтического ангиогенеза при ХИНК, основной которого является индукция роста и развития сосудов микроциркуляторного русла, необходима оценка возможности применения данного подхода у больных СДС.

Список литературы Патогистологические изменения тканей стопы у пациентов с терминальными формами диабетической ангио- и нейропатии

- Бреговский В.Б. Особенности биомеханики стопы при диабетической артропатии Шарко/Бреговский В.Б., Цветкова Т.Л., Лебедев В.В. и др.//Сахарный диабет. -2005. -№1. -C. 38-40.

- Деев Р.В. Отдаленные результаты применения pl-VEGF165 при хронической ишемии нижних конечностей вследствие облитерирующего атеросклероза/Деев Р.В., Калинин Р.Е., Червяков Ю.В. и др.//Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. -2015. -№4. -С. 43-49.

- Мавликеев М.О., Плотников М.В., Максимов А.В. и др. Патогистологическая оценка состояния скелетной мышцы после прямой генной терапии VEGF165 пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей//Гены и Клетки. -2014. -Т. IX, №3. -С. 56-64.

- Муллин Р.И. Комбинированное лечение трофической язвы пяточной области с использованием вакуум-терапии в сочетании с прямой генной терапией: клинический случай/Муллин Р.И., Масгутов Р.Ф., Салафутдинов И.И. и др.//Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. -2013. -Т. VIII, №3. -С. 125-127.

- Деев Р.В. Генная терапия диабетической нейропатии/Деев Р.В., Плакса И.Л., Матвеев С.А.//Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. -2015. Т. X, № 1. -C. 129-134.

- Armstrong D. Evaluation of removable and irremovable cast walkers in the healing of diabetic foot wounds: a randomized controlled trial/Armstrong D., Lavery L.A., Wu S., Boulton A.J. et al.//Diabetes Care. -2005. Vol. 28. -P. 551-554.

- Gökhan K. An overview of the Charcot foot pathophysiology/Gökhan K., Olgar B., Mehmet F.G., et al.//Diabet Foot Ankle. -2013. Vol. 4. -P. 1-5.

- Ahmed M.E., Delbridge L., Quesne L. The role of autonomic neuropathy in diabetic foot ulceration//Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. -1986. Vol. 49. -P. 1002-1006.

- Losordo D. Metaanalysis of randomized, controlled clinical trials in angiogenesis: gene and cell therapy in peripheral arterial disease/Losordo D., Rajesh G., Jörn T. et al.//Heart Vessels. -2009. Vol. 24. -P. 321-328.

- Masoud M. Long-Standing nonhealing Charcot foot ulcers that fail conservative care: is major amputation always the solution?/Masoud M., Robert J.S., Mario A.C. et al.//Wounds. -2014. Vol. 26. -P. 239-244.

- Nina L.P. Inhibition of TNF-α Reverses the pathological resorption pit profile of osteoclasts from patients with acute Charcot osteoarthropathy/Nina L. P., Peter K.P., Michael E.E. et al.//Journal of Diabetes Research. -2015. Article ID 917945 DOI: 10.1155/2015/917945

- Rogers L.C. The Charcot foot in diabetes/Rogers L.C., Robert R.G., David G.A. et al.//Diabetes Care. -2011. Vol. 34. No.3. -P. 2123-2129.

- Sanders L.J. The Charcot foot: historical perspective 1827-2003//Diabetes Metab Res Rev. 2004. Vol. 20. No.1. P. 4-8.

- Targett J.H. On the tabetic or trophic foot//Transactions of the Pathological Society of London. 1897. Vol. 48. P. 288-300.

- Christina M.W. Long-term results of reconstruction for treatment of a flexible cavovarus foot in Charcot-Marie-Tooth disease/Christina M. W., Lori A. D., Bennett D. L. et al.//J Bone Joint Surg Am. -2008. Vol. 90. No. 12. -P. 2631-2642.