Патологии у детей, погребенных в городских некрополях XVI-XVIII вв

Автор: Чечткина О.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию палеопатологических проявлений у детей из городских некрополей XVI-XVIII вв. В ходе спасательных археологических работ 2019-2021 гг. были исследованы некрополи в четырех городах средней полосы России - Ярославле, Туле, Боровске, Ростове Великом. Антропологические материалы из данных некрополей являются независимым историческим источником, изучая который можно получить информацию о степени биологической и социальной адаптации населения позднего Средневековья и Нового времени. Программа обследования включала возрастную диагностику зубного и скелетного возраста, диагностику внешних признаков заболеваний детского возраста. Рассмотрение этих аспектов позволяет предложить историческую реконструкцию, меняющую наш взгляд на жизнь отдельных детей и поколений в прошлом.

Палеопатологические проявления, детская выборка, дифференциальная диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/143180154

IDR: 143180154 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.296-310

Текст научной статьи Патологии у детей, погребенных в городских некрополях XVI-XVIII вв

В ходе спасательных археологических работ 2019–2021 гг. были исследованы некрополи в четырех городах средней полосы России – Ярославле, Туле, Боровске, Ростове Великом. Все раскопки проводились Институтом археологии РАН. Эти города в разное время представляли собой значимые экономические и административные центры и играли важную историческую роль.

По историческим источникам, все эти города испытывали тяготы Смутного времени. Кроме того, в период с 1598 по 1613 г. происходят стихийные бедствия, сопровождающиеся многочисленными случаями самозванства и внешним вмешательством, интервенцией, гражданской, русско-польской и русско-шведской войнами, тяжелейшими государственно-политическим и социально-экономическим кризисами. Три года, с 1601-го по 1603-й, были неурожайными, даже в летние месяцы не прекращались заморозки, а в сентябре выпадал снег (Борисенков, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.296-310

Пасецкий , 1988, С. 190–192). Разразился страшный голод, жертвами которого стали до полумиллиона человек ( Соловьев , 2001. С. 11–13). Смутное время привело к глубокому хозяйственному упадку. В этот период Ярославль, Тула, Боровск, Ростов Великий были вовлечены в военные действия, но во втор. пол. XVII в. они быстро восстанавливаются.

На протяжении долгого времени останки детей из археологических раскопок не привлекали внимания специалистов. Одним из важных шагов в развитии интереса к новому научному направлению стало возникновение в 2005 г. общества по изучению детства в прошлом – международного, междисциплинарного объединения, целью которого является продвижение и развитие научных работ в области биоархеологии детства.

Подходы к изучению проблемы детства в прошлом менялись с течением времени. На данном этапе анализ детства включает изучение не только возраста смерти, пола ребенка, но и социальных, экономических и культурных факторов, влиявших на продолжительность жизни и состояние здоровья древнего населения в целом ( Lewis , 2007. P. 1).

В процессе изучения детских захоронений возникло много вопросов, затрагивающих раннюю стадию жизненного цикла человека в прошлом, связанных с наличием специфических заболеваний, физическим развитием и прижизненными тяготами этих детей. Рассмотрение этих аспектов позволяет предложить историческую реконструкцию, меняющую наш взгляд на жизнь отдельных детей и поколений в прошлом.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили антропологические серии детских погребений: Ярославль (115 индивидов), Тула (106), Боровск (61), Ростов Великий (21). Общая численность выборки составила 303 индивида возрастом от рождения до 12 лет. Хронологически суммарная выборка охватывает XVI– XVIII вв.

Раскопки в Ярославле были начаты в 2004 г. в связи с воссозданием Успенского собора, разрушенного в 1937 г. Они проводились на территории объекта культурного наследия федерального значения «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI века» (руководитель раскопок А. В. Энговатова). В 2019 г. раскопки продолжились на участке, расположенном в северной оконечности ярославского городища, расположенного на мысу при слиянии рек Волги и Которосли, получившего в документах XVI–XVII вв. название «Рубленый город» и до XVIII в. сохранявшего значение административно-церковного центра Ярославля. Его восточной границей является Волжская набережная, южная граница вплотную примыкает к зданию палат Старого Архиерейского двора (втор. пол. XVII в.), западная – трассирована по бульвару, расположенному на площади Челюскинцев, а северная – проходит по линии застройки бывшего дома причта Ильинско-Тихоновской церкви ( Энговатова , 2019). При раскопках были обнаружены останки большого количества детей, что открывает новые перспективы для комплексного биоархеологического исследования.

В 2019–2020 гг. отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН проводились археологические работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского кремля» на участке расположения фундамента Успенского собора 1640-х гг. В 2019 г. на территории Тульского кремля заложен раскоп общей площадью 199 кв. м (руководители: замдиректора ИА РАН А. В. Энговатова и н. с. ИА РАН О. Л. Прошкин).

Тульский кремль расположен в центре Тулы, на левом берегу р. Упы (правый приток Оки). Сооружен в 1507–1520 гг. В XVI в. кремль имел большое стратегическое значение, так как сам город стоял близ известного Муравского шляха, которым крымские татары двигались на Москву. Тула состояла из двух укрепленных частей – кремля и посада. Оборонительные сооружения Тульского посада не сохранились. Основные сведения, касающиеся планировки Тульского кремля и местонахождения Успенского собора XVII в., содержатся в копии с описи 1625 г., сделанной в 1685 г. князем А. И. Вадбольским ( Косточкин , 1960). Выявлены и исследованы погребения по обряду трупоположения XVI–XVII вв. с большим количеством детских останков ( Прошкин , 2020).

Раскопки Боровска в 2021 г. были связаны с благоустройством площади Ленина в центральной части города, на правобережье р. Протвы, в 226–260 м к югу от обреза берега (руководитель отряда О. Л. Прошкин). Первыми археологическими разведками (1985–1986 гг.) были установлены границы распространения культурного слоя на территории города ( Прошкин , 1987). С недавнего времени Боровск включен в число исторических поселений. Город, упомянутый в 1358 г. как небольшая крепость, спустя десятилетия вырос до одной из столиц Серпу-хово-Боровского княжества. Наряду с крепостными стенами и башнями в городе возвышались храмовые постройки. В Писцовых книгах конца XVI – XVII в. вокруг посада указаны слободы – Казачья, Пушкарская, Мельничная и другие (Боровск…, 1888. С. 1, 6, 17). При проведении археологических раскопок на площади Ленина найдены остатки древнего сооружения, возможно – церкви, вплотную к которой прилегало кладбище, где также были обнаружены многочисленные детские захоронения.

В 2019 г. на территории церкви Бориса и Глеба в Ростове Великом проводились археологические раскопки под руководством А. Е. Леонтьева ( Леонтьев , 2019). Они были не единственные в своем роде. Начало исследованию церкви было положено еще в 1970-х гг. Н. Н. Ворониным. Позже, в 1986 г., начальник Архитектурно-археологической экспедиции Государственного Эрмитажа О. М. Иоаннисян пришел к выводу, что в толще вала на две трети сохранилась церковь из домонгольской плинфы. Но исследователей интересовала церковь, а не территория некрополя ( Иоаннисян и др. , 1994).

Ростов Великий в XI – начале XIII в. входил во Владимиро-Суздальское княжество. В 1207–1474 гг. он был центром Ростовского княжества, а в 1777 г. получил статус города. Ростов являлся одним из самых больших городов на северо-востоке, с укрепленной частью, окруженной валом и рвом ( Глушкова , 2015. С. 44, 45). Основа его экономики – торговля с востоком и западом.

В 2021 г. проводились раскопки участка, прилегающего к церкви. Археологи открыли кладбище, на котором были обнаружены не только взрослые, но и ювенильные индивиды. В отличие от других городов, количество последних было значительно меньше.

Диагностика возраста детей осуществлялась в соответствии со стандартами ювенильной остеологии ( Schaefer et al. , 2009), преимущественно на основе определения зубного возраста по схеме Д. Убелакера ( Ubelaker , 1978). Для оценки скелетного развития производилось сравнение с длинами конечностей и ключиц современных детей с известным паспортным возрастом ( Maresh , 1970; Black, Scheuer , 1996). Измерению подверглись останки маленьких детей с неприросшими эпифизами. Измерялись только диафизарные длины трубчатых костей. В большей части сохранность была полной и позволила сверить результаты с определением биологического возраста по степени формирования зубной системы. В случае расхождения сопоставленных данных или плохой сохранности приоритетом в определении возраста была степень прорезывания зубов ( Чечёткина , 2023).

Группы были разделены по возрастным интервалам: до 1 года; от 1 до 2, от 3 до 4, от 5 до 6, от 7 до 8, от 9 до 10 и от 11 до 12 лет. В Ростове Великом отсутствует группа погребенных возраста 5–6 лет. В выборках из Ярославля и Боровска отсутствовали дети возрастом 11–12 лет. Таким образом, было предпринято изучение динамики частоты встречаемости разных заболеваний в каждой группе.

Демографические особенности суммарной выборки

Большое количество захоронений приходится на возраст до 1 года, их значение всегда превышает другие возрастные группы. В других возрастных группах в зависимости от взросления снижается риск смертности. Суммарно на возраст до одного года приходится 44,22 % (от общего количества исследованных детей); от 1 до 2 лет – 24,75 %; от 3 до 4 лет – 14,85 %; от 5 до 6 – 6,25 %; от 7 до 8 – 5,61 %; от 9 до 10 – 2,64 % и от 11 до 12 – 1,65 %.

Фиксация патологических проявлений у детей

Программа обследования включала возрастную диагностику зубного и скелетного возраста, а также диагностику внешних признаков заболеваний детского возраста. Патологические проявления на костях были разделены по следующим семи категориям: цинга; рахит; анемия (метаболические нарушения); травмы (бытовые); генетические аномалии (межмыщелковое отверстие, вставочные кости на черепе и др.); другие заболевания (инфекции); без видимых патологий ( Lewis , 2007. P. 134–143).

Для уточнения некоторых патологических проявлений и травм применялся метод микрофокусной рентгенографии (установка для микрофокусной рентгенографии ПРДУ производства компании Элтехмед, Санкт-Петербург). Оптическое считывание рентгеновской информации с электронной матрицы производилось при помощи лазерного сканера HD-CD 35 NDT/CR 35 NTD. В одном случае использовался метод микротомографии.

При характеристике патологических проявлений у детей в первую очередь обращалось внимание на регистрацию рахита, цинги и анемии.

Цинга – болезнь, вызываемая недостатком витамина C (аскорбиновой кислоты), который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность. Наиболее распространенные признаки цинги – это двухсторонние пористости и костные образования, расположенные на верхней поверхности черепа, большого крыла сфеноидной кости; поверхности верхней челюсти; на нижней поверхности нёба; на лопатке и в метафизах длинных костей ( Ortner , 2003). Свежие фрукты и овощи являются основными источниками витамина С, поэтому цинга отражает недостаточное потребление таких продуктов или другие методы приготовления пищи (например, длительное кипячение), которые разрушают витамин. Аскорбиновая кислота в организме синтезирует коллаген, входящий в основу всех соединительных тканей, включая кровеносные сосуды. Из-за нехватки коллагена происходит их ослабление, что приводит к кровотечениям, воспалениям мягких тканей ( Brickley, Ives , 2006). Хроническая цинга приводит к значительным страданиям и даже летальному исходу.

Рахит возникает в результате дефицита или нарушения обмена витамина D, фосфора или кальция, которые взаимодействуют между собой и способствуют их усвоению. Этот витамин, прежде всего, синтезируется в организме, когда кожа подвергается воздействию естественного света. Витамин D в небольших количествах присутствует в продуктах питания, таких как рыбий жир, яичные желтки, печень. У детей последствия рахита выражаются в виде утолщения ребер в местах костно-хрящевого перехода и поротических изменениях в этих местах, а также в искривлении трубчатых костей (в большинстве случаев бедренных и локтевой); метафизарные концы бедренных костей становятся расширенными и вогнутыми ( Lewis , 2007. P. 119–123). Частота рахита зависит от загрязнения воздуха, типа носимой одежды и времени, проведенного на открытом воздухе.

Главными палеопатологическими симптомами анемии служат наличие изменений на задней стенке глазницы и в области шейки бедренной кости (cribra orbitalia, cribra femoris), поротического гиперостоза ( Ortner, Putschar , 1981. P. 340, 341; Бужилова , 1998). Эти поражения приводят к истончению компактного костного слоя, расширению внутреннего слоя диплоэ и гипертрофии трабекулярной структуры.

Поскольку и рахит, и цинга связаны с анемией, вполне вероятно, что будут присутствовать все три состояния и вызываемые ими поражения. Гистологический анализ необходим для того, чтобы различать истинные случаи железодефицитной анемии от других метаболических нарушений ( Медникова , 2017. С. 89–91). Активность ростовых процессов в раннем детстве приводит к тому, что наборы признаков, вызванных различными заболеваниями, могут пересекаться. Окончательный диагноз составляется при наличии специфических патологических проявлений, например, поротизации сфеноидной кости при младенческой цинге.

Совпадение многих патологических проявлений привело ранее критически настроенных авторов (Куфтерин, Карапетян, 2021) к отрицанию возможности диагностирования «анемии» и отнесения признаков «cribra orbitalia», «cribra femoris» к псевдопатологиям. Однако заметим, что большинство отечественных и зарубежных палеопатологов рассматривают эти признаки для описания анемических состояний у детей (Ortner, Mays, 1998; Buckley, 2000; Бужилова, 1998).

Также производилось визуальное обследование травматических последствий на костях, таких как: травма черепа, перелом ребер, микротравма в области реберно-ключичной связки и перелом ключицы. К другим болезням были отнесены: возможные проявления онкологии, последствия грибковой инвазии и неспецифических инфекций, остеомиелит.

Результаты

По всем перечисленным признакам был проведен анализ патологических проявлений на ювенильных скелетах из раскопок в Ярославле, Туле, Боровске, Ростове Великом.

В суммарных выборках Ярославля, Боровска и Ростова Великого основными патологиями являются рахит, цинга, анемия. Самая большая встречаемость патологических признаков в Ярославле (табл. 1). Следует отметить отсутствие травм и генетических аномалий в Боровске (табл. 1). А в Туле зафиксировано самое большое количество детей без патологических проявлений (табл. 1), что свидетельствует о достаточно благоприятном уровне жизни населения.

Таблица 1. Частота встречаемости палеопатологических проявлений в объединенных детских выборках

|

Ярославль |

Боровск |

Ростов Великий |

Тула |

|

|

Цинга |

62 |

24 |

8 |

17 |

|

Рахит |

67 |

32 |

10 |

12 |

|

Анемия |

32 |

10 |

3 |

6 |

|

Травма |

12 |

1 |

2 |

|

|

Генетические аномалии |

7 |

1 |

2 |

|

|

Другие болезни |

6 |

2 |

2 |

2 |

|

Без видимых патологий |

9 |

13 |

7 |

71 |

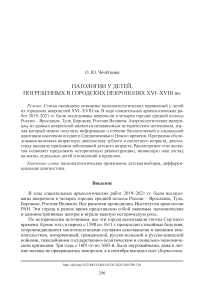

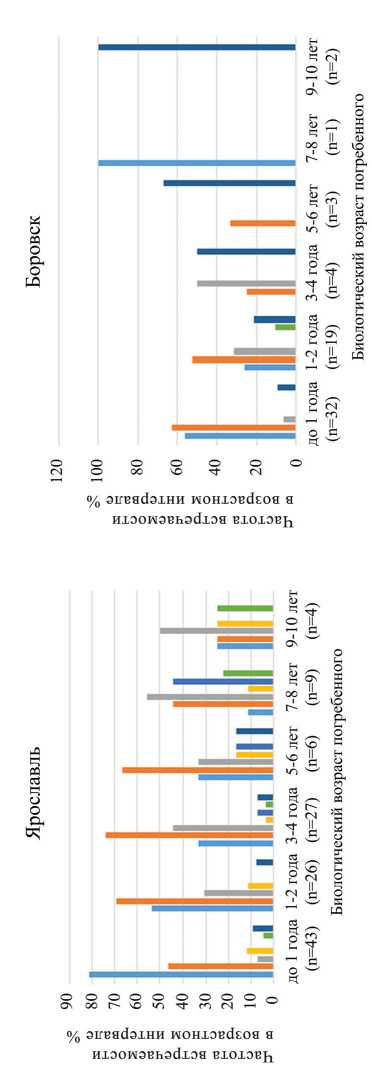

Разделение по возрастам позволило детально увидеть более дифференцированную картину. У населения Ярославля младенческая цинга преобладает у детей первого года жизни с последующим планомерным снижением вплоть до 10 лет. Частота рахита увеличивается у детей, скончавшихся от 1 до 3 лет, и затем снижается до 10 лет. Встречаемость анемии возрастает у детей с 3 до 7 лет. Травмы прослеживаются во всех возрастных группах. «Другие заболевания» встречены в возрасте 9–10 лет. Без видимых патологий детей мало (рис. 1).

В Боровске при более низких показателях цинги на первом году жизни наблюдается сходная с выборкой из Ярославля тенденция снижения частоты встречаемости, вплоть до 2 лет включительно, и единичный случай у ребенка 6–7 лет. Рахит является преобладающим заболеванием младенцев до года, впоследствии его встречаемость снижается до 4 лет и повышается в 5–6 лет. Анемия преобладает в возрасте от 1 до 4 лет. Травмы в этой выборке отсутствуют. У других заболеваний есть минимальные проявления в 1–2 года. Встречаются индивиды и без видимых патологий во всех интервалах, кроме 7–8 лет, впрочем, в этой возрастной группе всего 1 индивид (рис. 1).

В Ростове Великом тенденция повторяет снижение частоты встречаемости недостаточности витамина С от младенческого возраста до 7–8 лет. Частота рахита сходна с выборкой Ярославля. Она увеличивается от 1 до 2 лет, снижается вплоть до 7–8 лет и проявляется у индивидов, скончавшихся в 11–12 лет. Анемия у немногих индивидов присутствует в возрасте от 1 до 8 лет. Травмы отмечены только у индивида 11–12 лет. Другие заболевания проявляются в возрасте от 3 до 8 лет. Индивиды без видимых патологий присутствуют в выборках до 1 года, 1–2 года и 7–8 лет (рис. 1).

В Туле цинга наблюдается у младенцев до 1 года, но пик приходится на 3–4 года. Минимальные, по сравнению с другими группами, показатели рахита распределены равномерно по возрастам. Анемия присутствует в период от 1 до 6 лет, и ее частота является невысокой. Травмы выявлены у младенца до года и ребенка 11–12 лет. Самое большое количество детей, по сравнению с другими выборками, не имело видимых патологий (рис. 1).

Индивидуальная характеристика палеопатологических проявлений на примере Ярославля

При обследовании выборки в Ярославле XVI–XVII вв. были зафиксированы отчетливые патологические проявления.

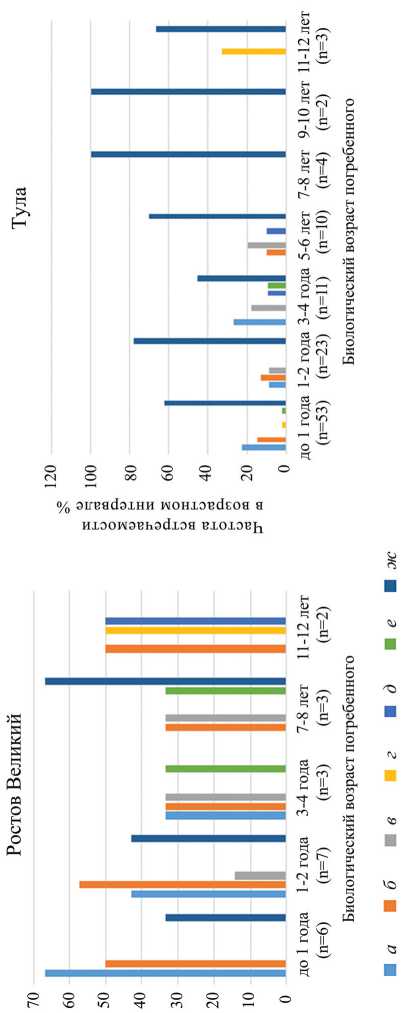

Так, в погр. 258 у ребенка 6 месяцев был обнаружен сросшийся перелом ребер. На рентгенограмме хорошо видны линии перелома (рис. 2: а ).

В погр. 262 у ребенка 6 лет наблюдаются выраженные признаки рахита (рис. 2: б ). Хорошо видна изогнутость диафиза бедренной кости, расширен метафиз.

Последствия остеомиелита найдены на левой бедренной кости у ребенка 8 лет из погр. 387. На рентгенограмме хорошо видна локализация гнойных, воспалительных очагов. Длина кости редуцирована по сравнению с правой бедренной (рис. 2: в ). Остеомиелит является гнойно-некротическим процессом, вызываемым пиогенными бактериями или микобактериями, развивающимся в кости и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях ( Бужилова , 1998).

Также были выявлены генетические аномалии в виде сросшихся ребер у ребенка 4–5 лет из погр. 338, при этом следов перелома не было выявлено (рис. 2: г ). У этого же ребенка присутствует надмыщелковый отросток, расположенный

Рис 1. Встречаемость палеопатологических проявлений у детей в разных возрастах в Ярославле, Боровске, Ростове Великом и Туле

Условные обозначения : а – цинга; б – рахит; в – анемия; г – травма; д – генетические аномалии; е – другие заболевания; ж – без видимых патологий

% auesdaiHH MOHioBdaoa a HioowaBbsdioa вхоховь

Рис 2. Индивидуальная характеристика палеопатологических прявлений на примере Ярославля а – перелом двух ребер у ребенка 6 месяцев из погр. 258; б – признаки рахита у ребенка 6 лет из погр. 262; в – последствие остеомиелита на левой бедренной у ребенка 8 лет из погр. 387; г – генетическая аномалия в виде сросшихся ребер у ребенка 4–5 лет из погр. 338

в дистальной трети плечевой кости и представляющий собой рудиментарную структуру, имеющую вид костного клювовидного шипа. Остеофиты могут развиться вследствие травмы, а также при дистрофических изменениях в суставах и позвоночнике, воспалительных процессах в кости и прилежащих тканях и др. заболеваниях ( Мажуга, Лазовикова , 2016). Обычно на рентгенограммах у маленьких детей сложно зафиксировать данную патологию из-за слабой минерализации экзостозов.

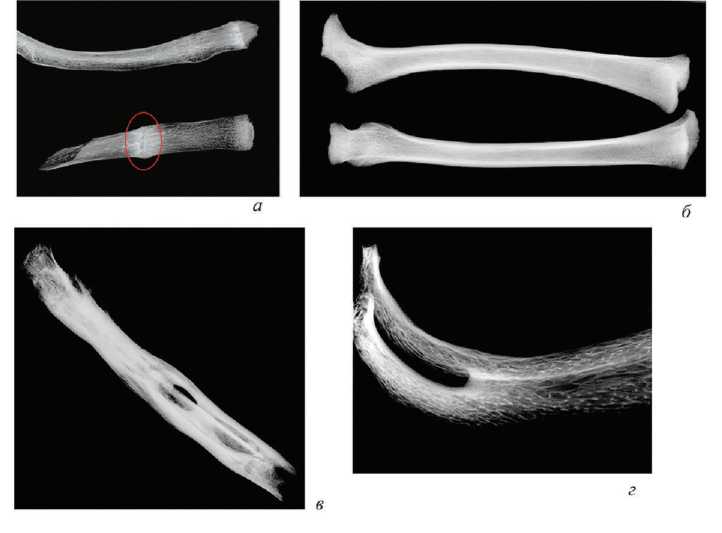

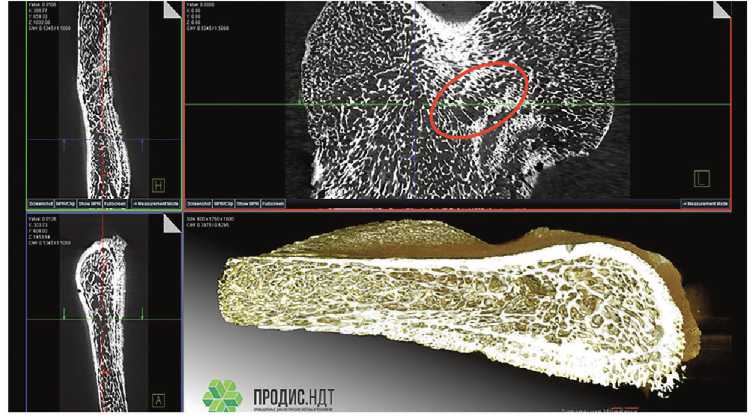

На тазовой кости ребенка из погр. 259 присутствует прижизненная деструкция (рис. 3). Визуально на костях выявлены очаги разрушения подокруглой формы. В рамках дифференциальной диагностики патологических проявлений кроме рентгенографии была использована микротомография. На трехмерной реконструкции тазового фрагмента после микро-КТ заметна разреженность костного вещества. Кроме того, на горизонтальных и вертикальных срезах в толще губчатого вещества крыла тазовой кости также заметны очаги резорбции, отмеченные на поверхности кости. Диагностика может включать онкологию или инфекционное заболевание, но, к сожалению, сохранность этого скелета препятствует более точному определению характера заболевания.

Рис. 3. Очаги деструкции (выделены красным) на тазовой кости у ребенка 3–6 месяцев из погр. 259 (микро-КТ)

Обсуждение

Младенческая цинга, или болезнь Моллера – Барлоу, встречается в исследованных выборках в больших количествах. От этой болезни страдало средневековое население Русского Севера ( Бужилова , 2005. С. 225–231).

Рахит является детской болезнью и по частоте встречаемости обычно стоит на втором месте после цинги. Клинические данные показывают, что основной период проявления рахита от 4 месяцев до 4 лет ( Ortner , 2003). Под влиянием крупнейшего палеопатолога Д. Ортнера сформировалась британская школа биоархеологов, которым принадлежит ведущая роль в разработке диагностических критериев этого заболевания ( Mays et al. , 2006). Хотя рахит – заболевание детства, подобный диагноз обычно ставился палеопатологами уже при изучении останков взрослых индивидов.

Состояние здоровья детей сильно зависело от периода грудного вскармливания. В человеческом грудном молоке содержится большое количество протеинов, макро- и микронутриентов, что способствует защите грудничка от болезненных инфекций на протяжении нескольких месяцев жизни ( Scott, Halcrow , 2017). Период грудного вскармливания зависит от культурных традиций, от занятости матерей, от ресурсов. Исследования, проведенные в сельских обществах Англии X–XVI вв., показало, что отлучение от груди происходило в возрасте от 1 до 2 лет. В Лондоне XVIII–XIX вв. в бедных семьях детей от груди отлучали в возрасте шести месяцев ( Zarina , 2016).

Обычно ожидается, что среди останков самых маленьких детей будет много костей с палеопатологическими проявлениями. В частности, у них скелетные проявления цинги обнаруживаются чаще, чем у подростков ( Ortner et al. , 2001; Brickley, Ives , 2006). Полученные результаты исследования выборок из Ярославля, Боровска, Ростова Великого подтверждают этот тезис.

Здоровье подростков оценивалось на материалах трех кладбищ из средневековой Польши ( Krenz-Niedbała , 2017), включающих два ранних городских объекта: Седыни, датируемой X–XIV вв., и Острова Ледницкого, датируемого XIII– XV вв., а также сельского участка Слабошево – XIV–XVII вв. Данные польской сельской выборки Слабошево демонстрируют, что у детей частота анемии (35 %) несколько выше, чем в Ярославле (28 %). Поражение цингой и рахитом в самом «благополучном», по нашим данным, русском городе Туле (16 и 11 %) выше показателей средневековой польской выборки Слабошево (1,7 и 1,3 %). При этом выборка Острова Ледницкого демонстрирует самый высокий показатель признаков цинги (3 %) и рахита (3,1 %) среди польской выборки, но по сравнению с русскими городами он может считаться благополучным. Данные заболевания являются типичными для детей русских городов той эпохи. Изменение климатических условий влияло на производительность сельского хозяйства и несло риски для здоровья людей.

Проанализирована база палеоклиматических данных и изменения атмосферных температур с 1000 г. по XXI в., основанная на разных источниках ( Zorita et al. , 2005). Судя по показателям солнечной активности, антропологический материал из раскопок Ярославля представляет две контрастные эпохи. Так, ярославцы первой трети XIII в. жили в теплую эпоху т. н. средневекового солнечного максимума, а горожанам XVII в. довелось существовать в «малоледниковый» период с минимальной солнечной активностью ( Медникова и др. , 2015). Рассмотренные в нашей работе материалы из раскопок детских захоронений также относятся к периоду серьезного похолодания и низкой солнечной активности.

При анализе выборки из Ярославля случаи специфической инфекции (врожденного трепонематоза) не обнаружены. Но при анализе выборки, полученной ранее при раскопках у той же церкви Иоанна Златоуста, был описан врожденный сифилис у ребенка, проявившийся дефектом развития зубной коронки – т. н. зубы Гетчинсона ( Медникова и др. , 2013).

Выводы

В этом исследовании были проанализированы и сопоставлены палеопатологические проявления в детских выборках XVI–XVIII вв. из Ярославля, Тулы, Боровска, Ростова Великого.

Для проведения этого анализа на основании рассмотрения зубного и скелетного возраста исследованный материал был разделен на возрастные группы, для которых проводилась диагностика внешних признаков заболеваний детей.

Во всех выборках дети возрастом от рождения до 1 года в большинстве подвержены заболеваниям цингой.

Самая большая встречаемость патологических признаков (цинги, рахита, анемии, а также присутствия неспецифических (бытовых) травм зафиксирована в Ярославле, что является убедительным доказательством неблагоприятной жизни маленьких детей в этом городе.

Одним из самых благоприятных для жизни городов оказалась Тула, где отмечено самое большое количество детей без признаков патологий.

Боровск и Ростов Великий по всем параметрам патологических проявлений попали в средний интервал.

Единственным городом, где у детей не оказалось травм, стал Боровск.

Большое количество обнаруженных в городских некрополях погребений детей всех возрастных групп подтверждает факт захоронения их на общих городских кладбищах.

Таким образом, изучение останков детей из археологических раскопок может стать важным источником информации о степени биологической и социальной адаптации древнего и средневекового населения.

Список литературы Патологии у детей, погребенных в городских некрополях XVI-XVIII вв

- Борисенков Е., Пасецкий В., 1988. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М.: Мысль. 522 с.

- Боровск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1888. 296 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях // Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М.: Старый Сад. С. 87–147.

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens. История болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.

- Глушкова В. Г., 2015. Ярославская земля. Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры. М.: Вече. 246 с.

- Иоаннисян О. М., Зыков П. Л., Леонтьев А. Е., Торшин Е. Н., 1994. Архитектурно-археологические исследования памятников древнерусского зодчества в Ростове Великом // Сообщения Ростовского музея. Вып. VI. С. 189–217.

- Косточкин В. В., 1960. Оборонительные сооружения древней Тулы // Памятники культуры. Исследование и реставрация. Вып. 2. М.: АН СССР. С. 42–96.

- Куфтерин В. В., Карапетян М. К., 2021. Палеопатологические индикаторы «качества жизни» детей срубного времени Южного Приуралья // Уральский исторический вестник. Т. 70. № 1. С. 150–159.

- Леонтьев А. Е., 2019. Отчет о раскопках у ц. Борис и Глеба в г. Ростове Ярославской области в 2019 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 65331.

- Мажуга Ю. И., Лазовикова Е. В., 2016. Анатомия и патология надмыщелкового отростка плеча // Студенты и молодые ученые Белорусского государственного медицинского университета – медицинской науке и здравоохранению Республики Беларусь: сб. науч. тр. студентов и молодых ученых / Ред.: А. В. Сикорский, О. К. Доронина. Минск: Белорусский гос. мед. ун-т. С. 62–64.

- Медникова М. Б., 2017. Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. М.: Club Print. 224 c.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Тарасова А. А., 2015. Диахронные изменения качества жизни населения Ярославля в XIII–XVII вв. по данным радиологии // РА. № 3. С. 41–53.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Шведчикова Т. Ю., Решетова И. К., Васильева Е. Е., 2013. «Дети Смутного времени»: Новые данные о качестве жизни в г. Ярославле XVI–XVII вв. по антропологическим материалам из раскопок детских погребений // КСИА. Вып. 228. С. 115–126.

- Прошкин О. Л., 1987. Отчет о работе Калужской областной археологической экспедиции в Боровском районе Калужской области. 1986 г. // Архив ИА. Р-1. №11558.

- Прошкин О. Л., 2020. Отчет об археологических исследованиях (раскопки, наблюдения) на территории выявленного объекта археологического наследия «Исторический культурный слой г. Тула, XVI–XVIII вв.» в зоне устройства демонстрационного павильона над найденными фундаментами Успенского собора XVII в. в г. Туле на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского кремля» в 2019–2020 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. 2020.

- Соловьев С. М., 2001. История России с древних времен. Т. 8. М.: АСТ. 534 с.

- Чечёткина О. Ю., 2023. Рост детей в русских городах XV–XVII вв. // РА. № 1. (В печати.)

- Энговатова А. В., 2019. Отчет о выполнении спасательных археологических полевых работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» на участке строительства гостиницы в г. Ярославле, у д. 1 по Волжской набережной в 2019 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 66673.

- Black S. M., Scheuer J. L., 1996. Age changes in the clavicle: from the early neonatal period to skeletal maturity // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 6. Iss. 5. P. 425–434.

- Brickley M., Ives R., 2006. Skeletal Manifestations of Infantile Scurvey // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 129. Iss. 2. P. 163–172.

- Buckley H. R., 2000. Subadult health and disease in prehistoric Tonga, Polynesia // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 113. Iss. 4. P. 481–505.

- Krenz-Niedbała M., 2017. Growth and health status of children and adolescents in medieval Central Europe // Anthropological Review. Vol. 80. No. 11. P.1–36.

- Lewis M. E., 2007. The bioarchaeology of children: Perspectives from biological and forensic anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 255 p.

- Maresh M. M., 1970. Measurements from roentgenograms // Human Growth and Development. Springfield. P. 157–200.

- Mays S., Brickley M., Ives R., 2006. Skeletal Manifestations of Rickets in Infants and Young Children in a Historic Population from England // AJPA. Vol. 129. Iss. 3. P. 362–374.

- Ortner D., 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. 2nd edition. Amsterdam etc.: Academic Press. 645 p.

- Ortner D. J., Butler Wh., Cafarella J., Millian L., 2001. Evidence of probable Scurvy in Subadults from Archeological Sites in North America // AJPA. Vol. 114. Iss. 4. P. 343–351.

- Ortner D. J., Mays S., 1998. Dry-bone manifestations of rickets in infancy and early childhood // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 8. Iss. 1. P. 45–55.

- Ortner D. J., Putschar W. G. J., 1981. Identification of Pathological Condition in Human Skeletal Remains. Washington: Smithsonian Institution Press. 497 p.

- Schaefer M., Black S., Scheuer L., 2009. Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Amsterdam: Elsevier. 369 p.

- Scott R. M., Halcrow S. E., 2017. Investigating weaning using dental microwear analysis: A review // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 11. P. 1–11.

- Ubelaker D. H., 1978. Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Chicago: Aldine Publishing. 119 p.

- Zarina G., 2016. Ikšķiles 13.–15. gadsimta iedzīvotāji = 13th–15th century population of Ikšķile. Riga: Zinātne. 136 p.

- Zorita E., Gonzalez-Rouco J. F., von Storch H., Montavez J. P., Valero F., 2005. Natural and anthropogenic modes of surface temperature variations in the last thousand years // Geophysical Research Letters. Vol. 32. Iss. 8. P. 1–4.