Патология витреоретинального интерфейса и антиангиогенная терапия макулярного отека при диабетической ангиоретинопатии

Автор: Осканов Д.Х., Сосновский С.В., Бойко Э.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить влияние патологии витреоретинального интерфейса (ВРИ) на эффективность антиангиогенной терапии макулярного отека у пациентов с диабетической ангиоретинопатией. Материал и методы. Обследовано 198 пациентов (198 глаз) с диабетическим макулярным отеком (ДМО): 1-я группа - пациенты без патологии ВРИ; 2-я группа - пациенты с патологическими изменениями ВРИ. Оценивали максимально корригируемую остроту зрения (МКОЗ) по таблице Снеллена, толщину центральной сетчатки (ТЦС) и состояние ВРИ - по данным оптической когерентной томографии до и через 1 месяц после интравитреального введения ингибитора ангиогенеза. Результаты. Через 1 месяц после интравитреального введения ингибитора ангиогенеза в 1-й группе выявлено статистически значимое улучшение МКОЗ (р

Антиангиогенная терапия, витреоретинальный интерфейс, диабетическая ангиоретинопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135448

IDR: 149135448 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Патология витреоретинального интерфейса и антиангиогенная терапия макулярного отека при диабетической ангиоретинопатии

1 Введение . Диабетический макулярный отек (ДМО), как следствие диабетической ангиоретинопатии, является одним из осложнений сахарного диабета, снижающим центральное зрение [1]. Появление оптической когерентной томографии (ОКТ) и определение влияния дисрегуляции эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF) на патогенез ДМО привели к существенному прорыву в диагностике и лечении данного состояния. С помощью ОКТ есть возможность in vivo визуализировать микроструктурные изменения витреоретинального интерфейса (ВРИ) [2].

В настоящее время интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВ ИА) заслуженно считается методикой первой линии в лечении ДМО [3].

Результаты антиангиогенного лечения ДМО ингибиторами ангиогенеза не всегда являются удовлетворительными, что связано с полиэтиологичностью данного состояния, в возникновении и развитии которого нарушение регуляции VEGF играет не единственную роль. Некоторые авторы в своих исследованиях показали влияние патологии ВРИ на эффективность антиангиогенной терапии ДМО [4, 5].

Цель: оценить влияние патологии витреорети-нального интерфейса на эффективность антиангио-генной терапии у пациентов с ДМО.

Материал и методы. Под диспансерным наблюдением находились 198 пациентов (198 глаз) с компенсированным сахарным диабетом II типа, осложненным ДМО. Средний возраст составил 62±15 лет, соотношение мужчин и женщин: 87 (44%) и 111 (56%) соответственно.

Критериями включения в данное исследование были следующие: наличие ДМО, подтвержденного

данными ОКТ; наличие данных контрольного осмотра через 1 месяц после ИВВ ИА; компенсированный уровень гликемии; получение антиангиогенной терапии препаратом Ранибизумаб по стандартному протоколу в режиме PRN.

В исследование не вошли пациенты с заболеваниями сетчатки, течение которых может вызвать какие-либо изменения в области макулы (тракционная отслойка сетчатки, макулярный разрыв, окклюзия центральной вены сетчатки или ее ветвей или окклюзия центральной артерии сетчатки или ее ветвей, воспалительные заболевания заднего сегмента глаза); получившие какое-либо витреоретинальное вмешательство на любом этапе исследования; получившие лазерное лечение в области макулы по поводу ДМО.

Всем пациентам перед выполнением ИВВ ИА и через 30 дней после него проводили стандартное офтальмологическое обследование с определением максимально корригируемой остроты зрения (МКОЗ) по таблице Снеллена; выполняли биомикроскопию, ОКТ с анализом ВРИ и толщины центральной сетчатки (ТЦС) (SD-OCT RTVue 100, Optovue, Fremont, США).

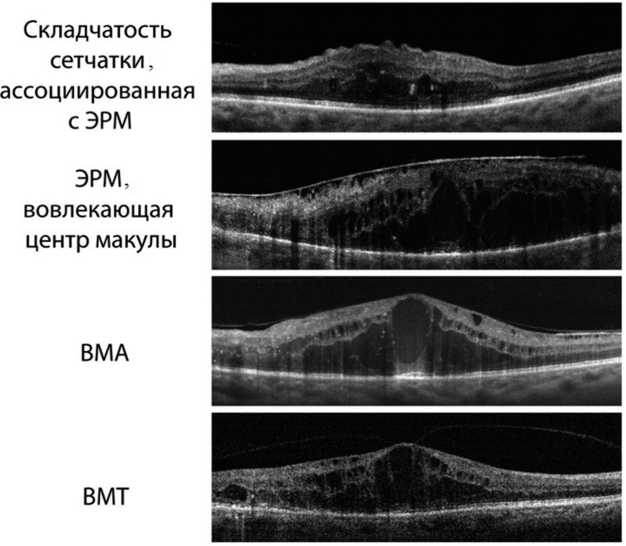

По результатам исходных данных ОКТ все пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — пациенты без патологических изменений ВРИ; 2-я группа — пациенты с наличием патологических изменений ВРИ. Нормальным ВРИ считали увеличение ТЦС с кистозными изменениями без нарушения контура поверхности сетчатки. Изменения ВРИ в виде эпиретинальной мембраны в центре макулы (ЭРМ), витреомакулярной адгезии, витреомакуляр-ной тракции и «складчатости» сетчатки, ассоциированной с эксцентричной ЭРМ, трактовали как патологический ВРИ (рисунок).

Нормальный и патологические типы витреоретинального интерфейса при диабетическом макулярном отеке: ЭРМ — эпиретинальная мембрана; ВМА — витреомакуляр-ная адгезия; ВМТ — витреомакулярная тракция

Первичным критерием эффективности антианги-огенной терапии являлась МКОЗ, вторичным — толщина центральной сетчатки.

Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK). Числовые показатели определяли 95%-м доверительным интервалом как М (среднее) ± σ (стандартное отклонение). Распределение значений в выборке соответствовало закону нормального распределения. Для определения значимости различий использовался t-критерий Стьюдента. Значимыми считали различия при значении p≤0,05.

Результаты. Пациентам, включенным в исследование, выполнено 284 ИВВ ИА. В среднем каждый пациент получил 4±3 ИВВ ИА.

Нормальное состояние ВРИ перед ИВВ ИА выявлено в 117 случаях (41 %).

Один из патологических ВРИ по типу эпирети-нальной мембраны, витреомакулярной адгезии, ви-треомакулярной тракции или «складчатости» сетчатки перед ИВВ ИА определяли в 166 случаях (59%).

Исходная средняя МКОЗ у всех пациентов, включенных в исследование, составила 0,35±0,24. Через 1 месяц после ИВВ ИА средняя МКОЗ составила 0,40±0,25 (p<0,05). Среднее увеличение составило 0,04±0,12.

Исходная средняя МКОЗ при нормальном ВРИ составила 0,39±0,25. Через 1 месяц после ИВВ ИА 0,46±0,26 (p<0,05).

Исходная средняя МКОЗ при патологическом ВРИ составила 0,32±0,22. Через 1 месяц после ИВВ ИА 0,36±0,23 (p>0,05).

Среднее повышение остроты зрения через 1 месяц после ИВВ ИА при нормальном ВРИ составило 0,06±0,12, при патологическом ВРИ 0,03±0,12 (p<0,05).

Исходная средняя ТЦС у всех пациентов, включенных в исследование, составила 511±125 мкм. Через 1 месяц после ИВВ ИА 424±89 мкм (p<0,001). Среднее уменьшение составило 87±89 мкм.

Исходная средняя ТЦС при нормальном ВРИ составила 495±129 мкм. Через 1 месяц после ИВВ ИА 385±70 мкм (p<0,001).

Исходная средняя ТЦС при патологическом ВРИ составила 522±121 мкм. Через 1 месяц после ИВВ ИА 453±91 мкм (p<0,001).

Среднее уменьшение ТЦС через 1 месяц после ИВВ ИА при нормальном ВРИ составило 110±98 мкм, при патологическом ВРИ 70±78 мкм (p<0,001).

Исходные показатели ТЦС у пациентов с нормальным ВРИ не отличались от таковых у пациентов с патологическим ВРИ (p=0,07).

Обсуждение. Антиангиогенная терапия является «золотым стандартом» лечения ДМО. Многочисленными многоцентровыми исследованиями и многолетним опытом реальной клинической практики неоднократно доказана высокая эффективность ингибиторов ангиогенеза в лечении ДМО [6, 7]. Положительная динамика морфологических показателей в ходе антиангиогенной терапии обусловлена снижением концентрации VEGF в сетчатке, в результате чего уменьшается патологическая проницаемость ее собственных сосудов, а отек сетчатки постепенно резорбируется.

Отек сетчатки при различной ретинальной патологии может быть обусловлен патологическими изменениями ВРИ, важная роль которых доказана для таких заболеваний макулы, как макулярный разрыв, эпиретинальный макулярный фиброз [8], витре-омакулярный тракционный синдром [9]. Утолщение сетчатки в этих случаях является результатом переднезадних или тангенциальных тракций на поверхности сетчатки. Выявляемое при этом увеличение сосудистой проницаемости и утолщение сетчатки имеет вторичный характер.

Возможной причиной недостаточной эффективности антиангиогенной терапии ДМО может быть патология ВРИ. В литературе углубленному анализу эффективности антиангиогенной терапии ДМО в зависимости от состояния ВРИ не уделено должного внимания.

В нашей работе изучено влияние патологии ВРИ на общепринятые функциональный (острота зрения) и морфологический (ТЦС) критерии эффективности антиангиогенной терапии ДМО.

В группах с нормальным и патологическим ВРИ выявлено улучшение МКОЗ через 1 месяц после инъекции. Однако в группе с нормальным ВРИ это улучшение было достоверным, а в группе с патологическим — незначимым.

Среднее повышение остроты зрения в группе с нормальным ВРИ было достоверно больше, чем в группе с патологическим. Это позволяет сделать вывод о значимом влиянии патологии ВРИ на эффективность антиангиогенной терапии по функциональному критерию.

В обеих группах выявлено достоверное улучшение толщины центральной сетчатки через 1 месяц после инъекции. Нами получено статистически значимо большее среднее уменьшение толщины центральной сетчатки при нормальном ВРИ, на основании чего можем сделать вывод, что и по морфологическому критерию доказано влияние патологии ВРИ на эффективность антиангиогенной терапии.

Вероятно, данный факт связан с наличием при патологии ВРИ переднезадних или тангенциальных тракций на поверхности сетчатки, препятствующих нормализации толщины сетчатки после интравитре-ального введения ингибитора ангиогенеза по аналогии с другими патологическими состояниями макулярной области, где фиксируется макулярный отек вследствие патологии ВРИ.

Выводы:

-

1. При антиангиогенной терапии ДМО с нормальным витреоретинальным интерфейсом улучшение остроты зрения значимое, при патологическом — недостоверное.

-

2. Степень улучшения средней остроты зрения при антиангиогенной терапии ДМО достоверно ниже при наличии патологии витреоретинального интерфейса.

-

3. Степень снижения средней толщины центральной сетчатки при антиангиогенной терапии ДМО достоверно ниже при наличии патологии витрео-ретинального интерфейса.

-

4. Наличие патологии витреоретинального интерфейса снижает эффективность антиангиогенной терапии ДМО по общепринятым морфологическому и функциональному критериям.

Список литературы Патология витреоретинального интерфейса и антиангиогенная терапия макулярного отека при диабетической ангиоретинопатии

- Musat О, Cernat С, Labib M, et al. Diabetic macular edema. Romanian J Ophthalmol 2015; 59 (3): 133-6.

- Нее MR, Izatt JA, Swanson EA, et al. Optical coherence tomography of the human retina. Arch Ophthalmol 1995; 113 (3): 325-32.

- Нероев В. В. Современные аспекты лечения диабетического макулярного отека. Российский офтальмологический журнал 2012; 5 (1): 4-7.

- Kulikov AN, Sosnovskii SV, Berezin RD, et al. Vitreoretinal interface abnormalities in diabetic macular edema and effectiveness of anti-VEGF therapy: an optical coherence tomography study. Clin Ophthalmol 2017; 11: 1995-2002. 10.2147/OPTH. S146019. eCollection 2017. DOI: 10.2147/OPTH.S146019.eCollection2017

- Kulikov AN, Sosnovskii SV, Berezin RD, et al. Dynamics of vitreomacular interface pathology in patients with DMO on the background of antiVEGF therapy. In: VII All-Russian (with foreign participation) seminar "MAKULA-2016". Rostov-on-Don, 2016; p. 206-17.

- Brown DM, Schmidt-Erfurth U, Do DV, et al. Intravitreal aflibercept for diabetic macular edema: 100-Week Results from the VISTA and VIVID Studies. Ophthalmology 2015; 122 (10): 2044-52. 10.1016/j. ophtha. 2015.06.017. DOI: 10.1016/j.ophtha.2015.06.017

- Boiko EV, Sosnovskii SV, Berezin RD, etal. Antiangiogenic therapy in ophthalmology. St. Petersburg: Military Medical Academy n. a. S.M. Kirov, 2013; 292 p.

- Maier М, Abraham S, Frank С, et al. Therapeutic Options in Vitreomacular Traction with or without a Macular Hole. Klin Monbl Augenheilkd 2016; 233 (5): 622-30.

- Kozak I, Barteselli G, Sepah YJ, et al. Correlation of Vitreomacular Traction with Foveal Thickness, Subfoveal Choroidal Thickness, and Vitreomacular/Foveal Angle. Curr Eye Res 2017; 42 (2): 297-301.