Патологоанатомические изменения у кур-несушек при аскаридиозе

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучена патоморфологическая картина изменений органов и тканей павших и вынужденно убитых кур-несушек с клиническими признаками инвазии нематодами Ascaridia galli, установлены характерные патогномоничные для основного заболевания макро- и микроскопические изменения, а также развившиеся на их фоне осложнения и причинно-следственная связь между ним. Проведена дифференциальная диагностика основных осложнений от инфекционных болезней со сходными клинико-морфологическими признаками. Объектами исследования являлись куры-несушки, содержащиеся в одном из приусадебных хозяйств, расположенном на территории Емельяновского района Красноярского края. В течение 2019 г. было проведено патолого-анатомическое вскрытие 12 трупов птиц. В ходе исследования проводился забор материала для гистологического исследования - фрагменты тканей тонкого и толстого отделов кишечника, поджелудочной железы, печени, почек, селезенки, сердца, яичника и яйцевода, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином...

Куры-несушки, инвазия, нематоды, аскаридиоз кур, болезни птицы

Короткий адрес: https://sciup.org/140248908

IDR: 140248908 | УДК: 619:616-091.8:616.3:636.5.034 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-2-78-92

Текст научной статьи Патологоанатомические изменения у кур-несушек при аскаридиозе

Введение . Серьезным препятствием на пути повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы являются инвазионные болезни, из которых наиболее опасные - гельминтозы, часто имеющие хроническое течение. Заболевание приводит к значительным экономическим потерям за счет снижения привесов, яйценоскости кур, ухудшения качества получаемой продукции. Кроме того, паразиты вызывают снижение иммунной реактивности организма, что способствует развитию осложнений воспалительными процессами различных органов и тканей, а также отрицательно влияет на напряженность поствакцинального иммунитета [1-3].

Аскаридиоз кур повсеместно встречается на территории Российской Федерации, однако экстенсивность и интенсивность инвазии зависят главным образом от условий содержания и кормления птиц. Технология напольновыгульного содержания кур создает условия для заражения их в результате постоянного и продолжительного трофического контакта с инвазионным началом, при этом в полости кишечника птицы наблюдается максимальное накопление паразитов, находящихся на разных стадиях развития. По данным различных исследователей, экстенсивность инвазии нематодами Ascaridia galli у взрослых кур в приусадебных хозяйствах колеблется от 32,7 до 82,0 % [3, 4].

Клинические признаки при аскаридиозе у кур зависят от возраста, интенсивности заражения, кормления и условий содержания. При слабой степени инвазии, чаще у взрослых особей, ас-каридиоз протекает без выраженных симптомов, у цыплят в основном наблюдается интенсивная степень инвазии, заканчивающаяся летальным исходом [1,4-6].

При значительной степени заражения у больной аскаридиозом птицы наблюдаются следующие клинические симптомы: вялость, отсутствие аппетита, диарея, выраженное снижение живой массы, задержка развития скелетной мускулатуры и костей скелета, а также резкое уменьшение яйценоскости. При клиническом осмотре выявляются такие изменения, как взъерошенность, сухость и ломкость перьевого покрова, анемия и цианоз производных кожных покровов в области головы - сережек, бородок и гребня, а также видимых слизистых оболочек. При исследовании гематологических показателей в крови больных птиц наблюдается выраженное снижение содержания гемоглобина и количества эритроцитов, а также увеличение количества лейкоцитов и эозинофилов, при остром течении инвазии отмечается уменьшение содержания Т-лимфоцитов, при хроническом уменьшается также количество В-лимфоцитов, снижается фагоцитарная активность сыворотки крови и ее комплементарной активности, а также уровня лизоцима, при этом отмечается возрастание количества общего белка сыворотки крови, а в соотношении белковых фракций происходит уменьшение количества альбуминов и увеличение глобулинов [1,4-9].

Прижизненная и посмертная диагностика ас-каридиозов у птиц не вызывает особых затруднений и основывается на обнаружении паразитов на различных стадиях развития и их яиц в полости кишечника и каловых массах посредством гельминто-копрологических исследований и копрологических вскрытий, однако вследствие резкого снижения резистентности организма инвазия может быть осложнена какими-либо инфекционными болезнями, в этой связи изучение патоморфологических изменений органов и тканей при аскаридиозе у кур и их дифференциальная диагностика представляют особый научный и практический интерес [2].

Цель исследования . Анализ патологоанатомических изменений у кур-несушек при инвазии нематодами Ascaridia galli с установлением основного заболевания, его осложнений и причинно-следственных связей между ними.

Материалы и методы исследования . Объектом исследования являлись куры-несушки, содержащиеся в одном из приусадебных хозяйств Емельяновского района Красноярского края. В течение 2019 г. было проведено патолого-анатомическое вскрытие 12 трупов кур породы Леггорн белый, из которых 6 голов павших и 6 вынужденно убитых в возрасте от 10 месяцев до 1,3 лет. Во время вскрытия проводился забор материала для гистологического исследования - фрагменты тканей тонкого и толстого отделов кишечника, поджелудочной железы, печени, почек, селезенки, сердца, яичника и яйцевода. Патолого-анатомический материал фиксировался в 10%-м нейтральном растворе формалина, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе «Levenhuk 320». Микрофотосъемку и анализ микрофотографий проводили на фотоаппарате Canon EOS 1100D. Видовую принадлежность обнаруженных в полости кишечника кур паразитов определяли органолептическим методом.

Для проведения дифференциальной диагностики в лабораторию отправлялся патолого-

Вестник КрасГАУ. 2020. № 2 анатомический материал - фрагмент кишечника, кусочки легких, селезенки, печени, почек, поджелудочной железы - специфическая инфекция была исключена во всех случаях.

Результаты исследования и их обсуждение . У всех птиц при жизни наблюдались следующие клинические признаки: вялость, отсутствие аппетита, резкое снижение яйценоскости, бледность и синюшность производных кожи в области головы, взъерошенность и тусклость перьевого покрова, уменьшение живой массы, диарея с примесью слизи и крови. Проявление симптомов болезни ослаблялось после применения курсов антибиотиков (Энрофлоксацин, 10 %), через 1421-е сутки проявление клинических признаков болезни возобновлялось.

Рис. 1. Анемия и цианоз тканей гребня и бородок курицы

Рис. 2. Желудок курицы: острый катаральный гастрит, кровоизлияния

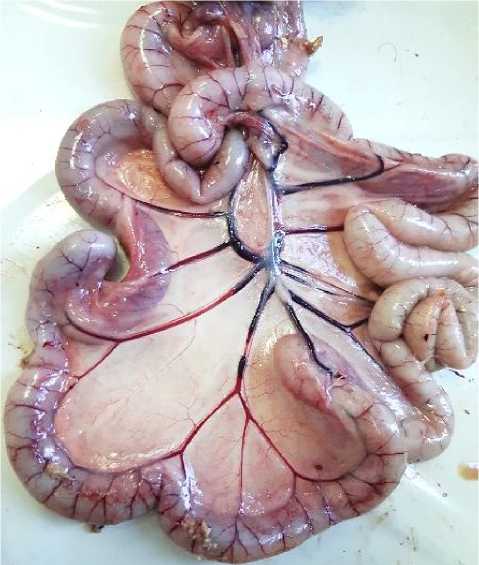

При исследовании кишечника выявлялось, что основные изменения локализовались в тонком отделе – двенадцатиперстной и тощей кишках и характеризовались наличием в полости значительного количества гельминтов, имеющих следующую морфологию: тело – цилиндрической формы, полупрозрачное, бело-желтого цвета, длина паразитов составляла от 3,0 до 12,2 см в количестве от 12 до 34 особей. Видовая пренадлежность паразитов была определе- на как нематода Ascaridia galli, семейство Ascaridae. В 50 % случаев вскрытия отмечалась частичная или полная обтурация просвета кишечника паразитами (рис. 3), обуславливая состояние полной или частичной непроходимости кишечника. Также выявлялось развитие острого воспалительного процесса слизистой кишечника – у 83,33 % птиц обнаруживались признаки серознокатарального, у 17 % – острого катаральногеморрагического эрозивного энтерита (рис. 4).

Рис. 3. Расширение полости и обтурация просвета тощей кишки курицы аскаридиями

Рис. 4. Нематода Ascaridia galli, извлеченная из полости тощей кишки курицы (длина 72,00 мм)

Просвет кишечника большинства кур – значительно расширен, в том числе из-за снижения мышечного тонуса, серозные покровы – интенсивно покрасневшие, сосуды – повышенно кровенаполнены, слизистая утолщена, отечная, покрыта обильным количеством непрозрачной слизи, в толще слизистой у всех исследуемых трупов выявлялись очаги точечных диапедез-ных кровоизлияний, имеющих тенденцию к слиянию и формирующих картину геморрагической пурпуры, на месте которых отмечались неглубокие дефекты слизистой с неровными краями и буро-красного цвета дном (рис. 5, 6).

Рис. 5. Расширение просвета тощей кишки курицы, острая гиперемия сосудов

Рис. 6. Острый серозно-катаральный еюнит, кровоизлияния на слизистой тощей кишки курицы

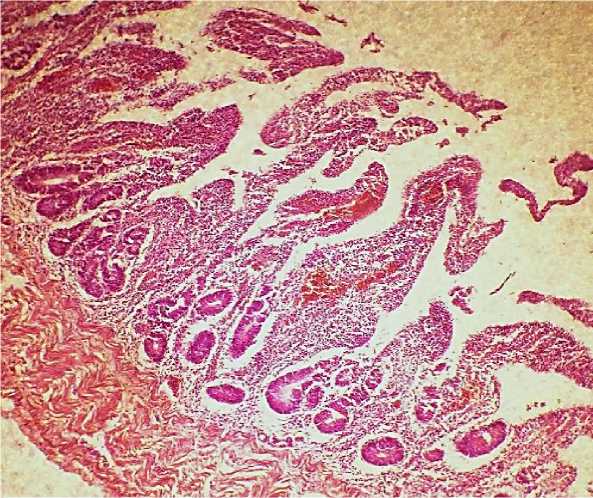

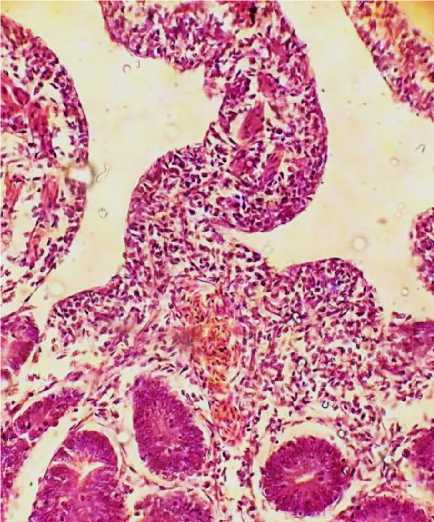

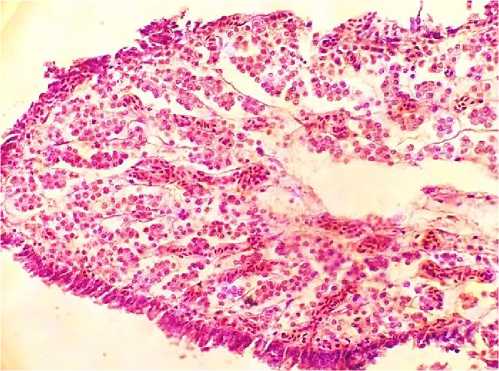

При гистологическом исследовании выявлялась картина острого катаральнодесквамативного или катаральногеморрагического некротизирующего воспаления тонкого отдела кишечника, характеризующаяся нарушением структуры, деформацией, истончением и адгезией микроворсинок, а также глубокой слизистой дистрофией, тотальным некрозом и десквамацией энтероцитов ворсинок и крипт, с полной или частичной утратой кишеч- ных эндокриноцитов, которые сохранялись только лишь среди эпителиальных клеток крипт, также наблюдалось наличие мелких кровоизлияний, особенно в апикальных участках ворсинок, в сочетании с очаговой гиперплазией железистого эпителия крипт (рис. 7). В собственной пластине слизистой ворсинок наблюдалась воспалительная гиперемия сосудов и выраженный периваскулярный отек (рис. 8).

Рис. 7. Острый десквамативный катар слизистой тощей кишки курицы, деформация и атрофия микроворсинок (окраска гематоксилином и эозином * 100)

Рис. 8. Тотальный некроз эпителиоцитов и воспалительная гиперемия микроворсинок кишечника (окраска гематоксилином и эозином × 400)

В толстом отделе кишечника во всех случаях вскрытия (100 %) наблюдались признаки острого катара – слизистая утолщена, покрыта значительным количеством непрозрачной слизи, в полости кишечника – значительное количество каловых масс желто-зеленого цвета, полужид- кой консистенции с примесью слизи, при этом аскаридии в слепых и прямой кишках не обнаруживались (рис. 9). Полость клоаки – расширена, слизистая – с признаками острого катара, утолщена, набухшая, ярко-красного цвета, с кровоизлияниями (рис. 10).

Рис. 9. Острый катар слизистой прямой кишки курицы

Рис. 10. Острый катаральный клоацит

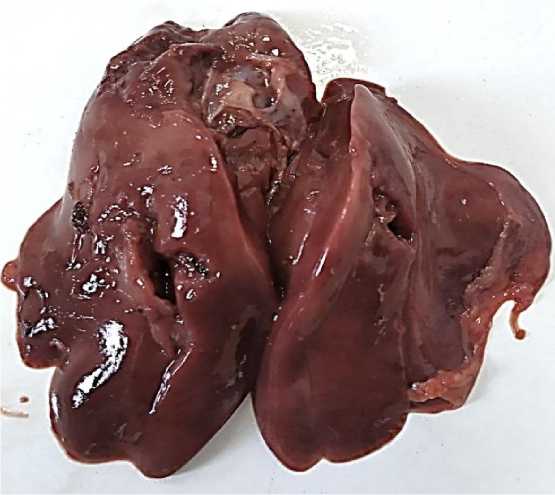

Патоморфологические изменения печени у всех птиц характеризовались признаками острой застойной гиперемии, а также диффузной и очаговой белково-жировой дистрофией различной степени выраженности – в 75 % случаев умеренной, в 25 % – глубокой дегенерацией (рис. 11).

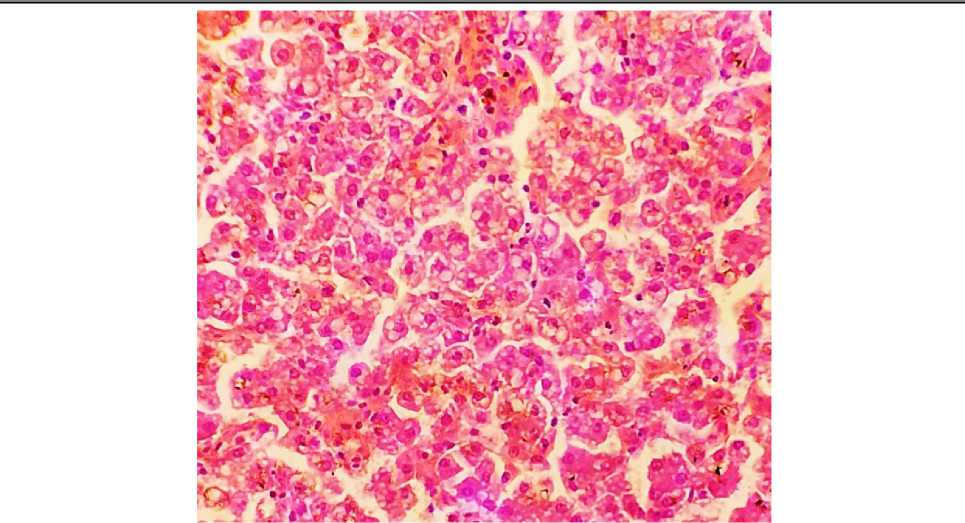

При микроскопическом исследовании наблюдалось нарушение балочного строения долек, выраженное диффузное полнокровие вен портальных трактов, центральных вен и сунусо-идных капилляров, отек периваскулярной ткани и перисинусоидальных пространств, гепатоциты увеличены, деформированы, в цитоплазме наблюдается наличие мелкой ацидофильной зернистости и множественных жировых капель, которые зачастую заполняют все пространство клетки, ядра клеток располагаются центрально, многие в состоянии пикноза (рис. 12).

Рис. 11. Острая застойная гиперемия и зернисто-жировая дистрофия печени курицы

Рис. 12. Застойная гиперемия синусоидных капилляров и очаг дегенеративного ожирения печени (окраска гематоксилином и эозином × 400)

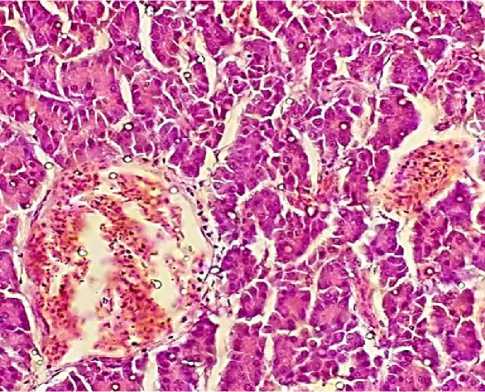

При исследовании патоморфологических изменений поджелудочной железы у 83,3 % исследуемых птиц выявлялись выраженные признаки острого серозного отека, а также мелкий красный крап под капсулой и в паренхиме, который при гистологическом исследовании соответствовал локализации повышенно инъецированных сосудов и кровоизлияний (рис. 13). Микроскопически в тканях органа обнаруживалось острое диффузное венозно-капиллярное полнокровие с эритростазами, утолщение стенок крупных сосудов вследствие плазматического их пропитывания и мукоидного набухания, серозный отек стромы органа, при этом строение железистой ткани не было нарушено, островки Лангерганса обнаруживались на площади срезов в незначительном количестве, с признаками острого серозного отека стромы. У 25 % птиц в паренхиме органа выявлялись множественные диапедезные микрогеморрагии насыщеннокрасного цвета (рис. 14).

Рис. 13. Острый серозно-воспалительный отек поджелудочной железы курицы, острый серозно-катаральный дуоденит

Рис. 14. Поджелудочная железа: острое венозно-капиллярное полнокровие, серозный отек стромы (окраска гематоксилином и эозином × 100)

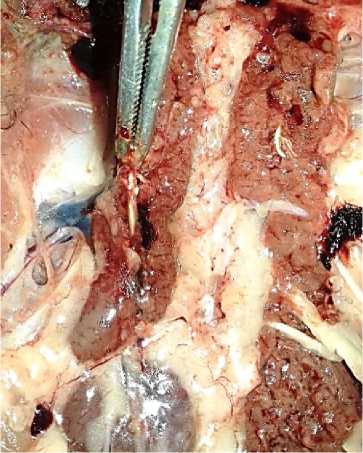

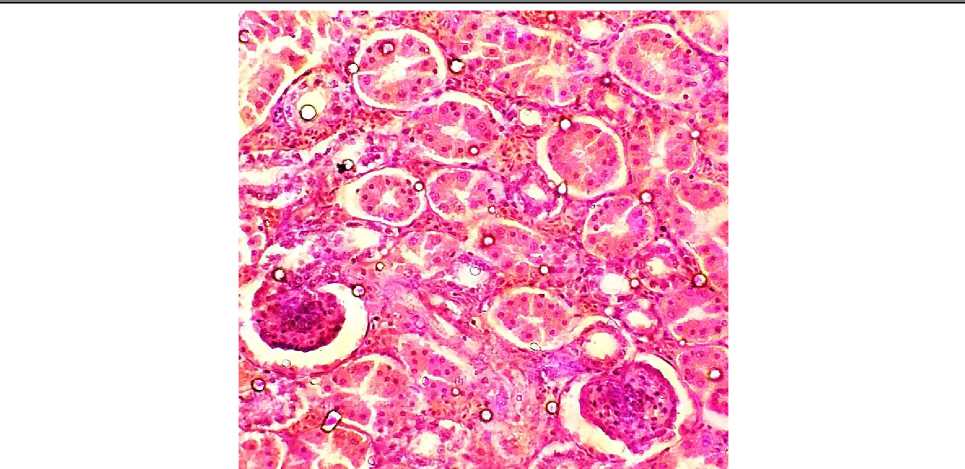

При макроскопическом исследовании почек у всех птиц выявлялись признаки острой застойной гиперемии и белковой дистрофии различной степени выраженности, у 66,7 % птиц в ткани органов на разрезе выявлялись скопления уратов в виде включений белого цвета мягкой мажущей консистенции (рис. 15). При гистологическом исследовании ткани почек выявлялось выраженное диффузное венозно-капиллярное полнокровие с эритростазами, интерстициальная ткань – в состоянии отека, особенно выраженного в периваскулярной области, стенки сосудов – утолщены за счет плазматического пропитывания. В клетках эпителия извитых каналь- цев, особенно проксимальных, выявлялись деструктивные процессы в виде мутного набухания, а также пикноза и лизиса ядер, в просветах большинства канальцев локализовались белковые цилиндры. Сосудистые клубочки почечных телец в состоянии мембранозного гломерулита, уменьшены в объеме, просветы капилляров сжаты, стенки капилляров неравномерно утолщены, ядра клеток эндотелия пикнотичны, полость капсулы клубочков – расширена, в состоянии отека, заполнена гомогенными бледнорозовыми массами, в некоторых почечных тельцах наблюдается набухание и отслоение внутреннего листка капсулы (рис. 16).

Рис. 15. Почки курицы: белковая дистрофия, скопление уратов

Рис. 16. Почки курицы: зернистая дистрофия эпителоцитов канальцев, мембранозный гломерулит (окраска гематоксилином и эозином × 400)

При исследовании органов репродуктивной системы у всех исследуемых птиц выявлялись острые и подострые воспалительные процессы яичника и яйцевода серозно-катарального или геморрагического характера. Острый серозный овариит выявлялся у 67 % кур, острый серозногеморрагический – у 33 %, сальпингиты характеризовались поражением всех отделов яйцевода, при этом наиболее выраженные изменения наблюдались в белковом, скорлуповом и влагалищном отделах, с выпячиванием воспаленной части яйцевода через клоачное кольцо

(рис. 17). При гистологическом исследовании обнаруживались признаки острого катарального или катарально-десквамативного катара тканей, характеризующиеся выраженной слизистой дистрофией, некрозом и десквамацией мерцательного эпителия складок, а также острым серозно-воспалительным отеком рыхлой соединительнотканной основы собственной пластики, подслизистого слоя и воспалительной гиперер-мией сосудов. В белковом отделе яйцевода отмечались выраженная дистрофия клеток и серозный отек белковых желез (рис. 18).

Рис. 17. Яичник курицы: острый серозно-геморрагический овариит, острый катарально-геморрагический сальпенгит

■.^ •^^ ‘^■ ^ V ^4

'^^Мл'"^-?

Рис. 18. Яйцевод курицы (скорлуповый отдел): острый десквамативный катар, серозный отек складок (окраска гематоксилином и эозином × 100)

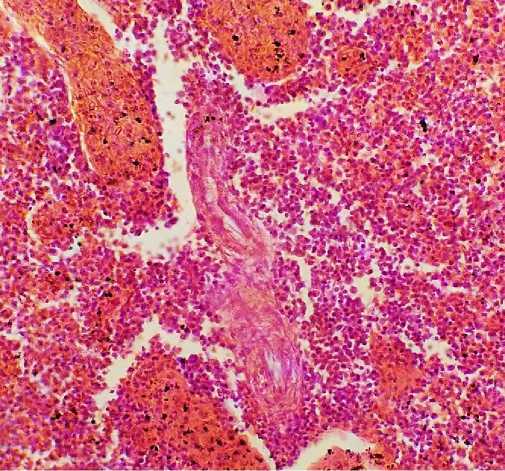

Патоморфологические изменения селезенки у всех исследуемых трупов птиц соответствовали картине острой застойной гиперемии, у 50 % выявлялись макроскопические признаки гиперплазии. Микроскопическая картина у 100 % птиц соответствовала диффузно-очаговому венознокапиллярному полнокровию красной пульпы с наличием множественных диапедезных кровоизлияний и умеренного гемосидероза. У 75 % птиц обнаруживались признаки атрофии лимфатических фолликулов, характеризующиеся резким уменьшением их линейных размеров, неправильной формой, отсутствием четких гра- ниц, умеренной делимфатизацией, также выявлялось утолщение стенок центральных артерий фолликулов вследствие плазматического пропитывания (рис. 19).

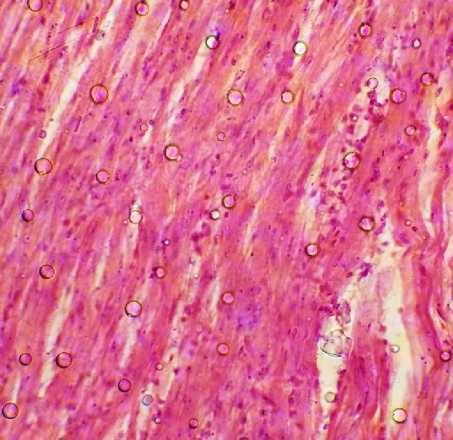

При исследовании тканей сердца у всех птиц выявлялась картина белковой дистрофии миокарда различной степени выраженности, микроскопически морфология изменений соответствовала зернистой дистрофии кардиомиоцитов, отмечалась их волнообразная деформация, гомогенизация саркоплазмы и пикноз ядер, а также серозный отек стромы и утолщение стенок сосудов вследствие мукоидного набухания (рис. 20).

Рис. 19. Селезенка курицы: атрофия лифатического фолликула, гранулы гемосидерина в красной пульпе (окраска гематоксилином и эозином; × 400)

Рис. 20. Миокард: зернистая дистрофия, серозный отек стромы

(окраска гематоксилином и эозином * 400)

При изучении патоморфологических изменений трупов кур-несушек, павших и вынужденно убитых вследствие инвазии нематодами Ascaridia galli, получены данные, свидетельствующие о комплексном патогенном воздействии аскаридий на организм птицы - непосредственном механическом повреждении структур слизистой оболочки кишечной стенки, токсическом влиянии продуктов жизнедеятельности паразитов и аллергической перестройки организма. У всех больных птиц выявлялись характерные патогномоничные изменения в органах пищеварительной, выделительной, репродуктивной и сердечно-сосудистой систем. В кишечнике куриц обнаруживались острые воспалительные процессы серозно-катарального и катаральногеморрагического характера, локализующиеся преимущественно в месте локализации паразитов - двенадцатиперстной и тощей кишках, сопровождающиеся геморрагическим диатезом и образованием эрозий в сочетании с развитием полной или частичной обтурации просвета ас-каридиями, а также острый серозный панкреатит и выраженные дегенеративные процессы в печени, характеризующие состояние общей интоксикации и глубокие метаболические нарушения. К данной группе патологических процессов также можно отнести обнаруженные у всех птиц дистрофические процессы в почках и миокарде, которые способствовали развитию общего венозного застоя и снижению неспецифической резистентности организма птицы, в результате чего происходит осложнение инвазии воспалительными процессами органов репродуктивной системы, имеющими преимущественно катарально-геморрагический характер, чаще острое или подострое течение [10, 11]. Аллергические процессы, развивающиеся на фоне тяжелой антигенной и токсической нагрузки, проявляются в виде плазматического пропитывания стенок сосудов преимущественно микроциркуляторно-го русла и наиболее выражены в клубочковом аппарате почек, обуславливая развитие мембранозного гломерулита. Для проведения дифференциальной диагностики в лабораторию отправлялся патолого-анатомический материал - фрагмент кишечника, кусочки легких, селезенки, печени, почек и поджелудочной железы, инфекция была исключена во всех случаях, что также подтверждает причину развития тяжелых воспалительных процессов в репродуктивных органах, которыми являются глубокие нарушения метаболизма, влекущие снижение моторной функции яйцевода, регулируемой действием гормонов яичника, в результате чего развиваются застойные явления, осложняющиеся воспалением тканей, чему также способствует резкое снижение общего и местного иммунитета организма птицы [10, 11].

Заключение. Анализируя результаты исследований, можно сделать вывод, что ведущую роль в развитии патологических процессов при инвазии нематодами Ascaridia galli у кур играют глубокие воспалительно-некробиотические процессы, развивающиеся в стенке кишечника, обуславливающие развитие общей интоксикации, дегенеративные изменения паренхиматозных органов, нарушения метаболизма, аллергические реакции и снижение сопротивляемости организма птиц к неспецифической микрофлоре, что ведет к осложнению воспалительными процессами органов репродуктивной системы и в комплексе обуславливает развитие истощения, полиорганной недостаточности и летальный исход.

Список литературы Патологоанатомические изменения у кур-несушек при аскаридиозе

- Влияние напольно-выгульного содержания на интенсивность инвазии кур / Л.Г. Войтенко, Е.И. Нижельская, С.В. Буров [и др.] // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. - 2019. - № 3. - С. 88-92.

- Изучение аскаридиоза у птиц и выявление аскаридий в пищевом курином яйце / В.И. Белоусов, А.А. Варенцова, С.Б. Базарбаев [и др.] // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2019. - Т. 391. - № 3. - С. 35-39.

- Федотов С.В., Федотов В.П. Профилактика болезней и биотехника репродукции кур в фермерских хозяйствах. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. - 136 с.

- Лимаренко А.А., Дубров И.С. Патоморфология и диагностика болезней птиц. - М.: Колос, 2007. - 448 с.

- Effects of Ascaridia galli Infection in Two Breeds of Broilers / K.H. Yusuf, O.J. Ajanusi, A.I. Lawal, L. Saidu, I.D. Jatau // International Journal of Poultry Science. - 2016. - № 2. - Р. 72-75.

- Population dynamics of Ascaridia galli following single infection in young chickens / Т. Ferdushy, L. Luna-Olivares, P. Nejsum, А. Roepstorff, S. Thamsborg, N. Kyvsgaard // Parasitology. - № 9 (140). - Р. 1078-1084.

- Гайсина Л.А. Патоморфологические изменения в почках до и после лечения их антигельминтиками при аскаридиозе кур // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2010. - Т. 201. - С. 196-201.

- Гайсина Л.А. Сравнительная патоморфологическая оценка антгельминтной эффективности новой фосфорной соли пиперазина при аскаридиозе кур: дис.... канд. ветеринар. наук. - Казань, 2004. - 207 c.

- Федотов С.В. Клинические признаки и патологоанатомические изменения при овариосальпингите кур-несушек // Актуальные проблемы ветеринарного образования: мат-лы междунар. конф. - Барнаул, 1998. - С. 255-256.

- Семенихина Н.М., Жуков В.М. Способ коррекции органопатологий репродуктивной системы у кур-несушек // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2014. - № 4 - С. 87-90.

- Вахрушева Т.И. Особенности патоморфологических изменений органов и тканей у кур-несушек при патологии репродуктивной системы // Вестник КрасГАУ. - 2015. - № 11. - С. 198-206.