Патоморфологическая диагностика аспирационной плевропневмонии у жеребенка

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 6, 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучена патоморфологическая картина изменений органов и тканей у жеребёнка, павшего в раннем постнатальном периоде с клиническими признаками аспирационной плевропневмонии, установлено основное заболевание, в том числе фоновое, причины его возникновения, развившиеся на фоне его осложнения, выявлены ближайшие причины смерти, проведена дифференциальная диагностика от болезней инфекционной этиологии. Объектом исследования являлся труп жеребенка тракененской породы трёхсуточного возраста. Секция трупа проводилось методом частичного расчленения органокомплекса. Осуществлялось гистологическое исследование тканей лёгких, миокарда, почек, лимфатических узлов, селезёнки, печени, поджелудочной железы, тимуса, надпочечников, щитовидной железы, головного мозга, материал фиксировался в 10%-м нейтральном растворе формалина, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе Levenhuk 320. Во время вскрытия брался материал для лабораторного исследования - кусочки лёгких, лимфатических узлов грудной полости, селезенки, печени, почек, фрагмент двенадцатиперстной кишки, инфекция была исключена...

Жеребята, лошади, аспирационная плевропневмония, внутренние незаразные болезни, болезни молодняка

Короткий адрес: https://sciup.org/140243479

IDR: 140243479 | УДК: 619:

Текст научной статьи Патоморфологическая диагностика аспирационной плевропневмонии у жеребенка

Введение. Смертность молодняка сельскохозяйственных животных является одной из главных проблем ветеринарной медицины. Гибель животных в раннем постнатальном периоде может быть связана с воздействием на организм новорожденного различных факторов как инфекционного, так и неинфекционного генеза. При этом установление основной и ближайшей причин смерти и их дифференциальная диагностика являются важной задачей для профилактики случаев заболевания молодняка и выбора правильной стратегии лечения [1–3].

Одной из распространённых причин гибели жеребят в первые дни жизни являются патоло- гии органов дыхания, в том числе пневмония. Возникновению пневмонии у жеребят могут способствовать внутриутробные инфекции, а также заражение молодняка в раннем постнатальном периоде жизни, первичный и вторичный иммунодефицит, нарушения зооветеринарных правил содержания и кормления [4, 5]. Несмотря на разнообразие причин, патогномоничные клинические симптомы заболевания, как и патомор-фологические проявления, чаще всего не имеют специфичного проявления, а имеют трафаретный характер [4–6]. При этом зачастую ветеринарными специалистами не проводится полная комплексная посмертная диагностика заболевания с установлением основной и ближайшей причин смерти, а также дифференциальная диагностика, что затрудняет дальнейшую профилактику заболеваемости и лечение молодняка.

В связи с разнообразием патогенных факторов, вызывающих развитие воспалительных процессов в органах верхних и нижних дыхательных путей и однотипность клинических проявлений данных патологий, полная, развёрнутая патоморфологическая диагностика, проведённая по танатологическому и нозологическому принципу, является актуальной.

Цель исследования . Патоморфологическое исследование трупа жеребёнка, павшего в раннем постнатальном периоде, с установлением основного заболевания, причин его возникновения, осложнений, ближайшей причины смерти и дифференциальной диагностики.

Объекты, материалы и методы. Объектом исследования являлся труп жеребенка траке-ненской породы, трёхсуточного возраста (84 часа), пол – кобыла.

Патолого-анатомическое вскрытие трупа проводилось методом частичного расчленения органокомплекса, труп фиксировался в правом полубоковом положении. При секции трупа брался материал для гистологического исследования – фрагменты тканей лёгких, миокарда, почек, лимфатических узлов, селезёнки, печени, поджелудочной железы, тимуса, надпочечников, щитовидной железы, головного мозга, которые фиксировались в 10%-м нейтральном растворе формалина, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематок- силином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе Levenhuk 320.

Патолого-анатомический материал для лабораторного исследования – кусочки лёгких, лимфатических узлов грудной полости, селезенки, печени, почек, фрагмент двенадцатиперстной кишки – отправлялся в КГКУ «Красноярский отдел ветеринарии», инфекция была исключена.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование анамнеза павшего жеребенка показало следующее: кобыла ожеребилась на 12 суток раньше предполагаемого срока. Родовой процесс протекал длительно, в течение нескольких часов, вследствие крупных размеров плода. Живая масса новорожденного жеребёнка составила около 58,7 кг при норме 40–45 кг, у животного наблюдалась пониженная температура тела – 36,7 °С, при аускультации были слышны хлюпающие звуки в носовой полости, в первые 12 часов после рождения животное самостоятельно не поднималось, сосательный рефлекс отсутствовал. Жеребёнку выпаивалось молоко от матери, внутривенно вводился стимулирующий препарат «Лауритин» (Lauritinum), после чего у новорожденного наблюдалась нормализация клинических показателей до физиологической нормы.

Через трое суток при клиническом осмотре у животного были выявлены признаки угнетения, отсутствие аппетита, одышка брюшного типа, лихорадка – температура тела 40 ºС. При пальпации в области грудной клетки наблюдалась болезненность и повышенное напряжение межреберных мышц. Была применена комплексная терапия, сочетающая антибиотики, анальгетики, антигистаминные препараты и стимуляторы. Через четыре часа от начала появления первых клинических симптомов заболевания наблюдалось выделение из носовой полости кровянистой жидкости, вследствие чего в схему лечения были добавлены диуретики и стероидные противовоспалительные препараты, после применения которых через два часа температура тела снизилась до 39,2 ºС, наблюдалось охлаждение мягких тканей в области конечностей, через четыре часа наблюдались цианоз и сухость слизистых ротовой полости, судороги, выделение из носовой полости тяжей свернувшейся крови, после чего животное пало.

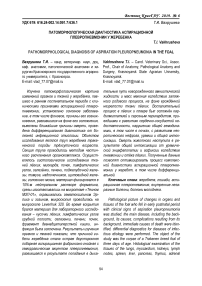

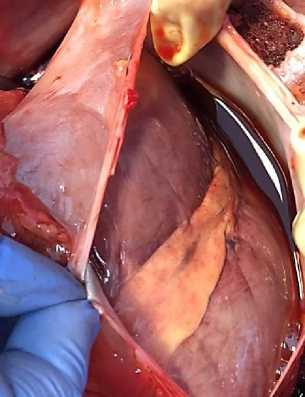

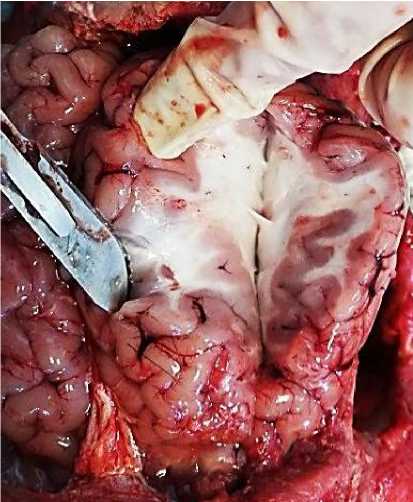

Патоморфологические исследования органов и тканей трупа жеребёнка показали, что в правой и левой каудальных долях лёгких обнаруживались признаки острой двусторонней лобарной фибринозно-гнойной плевропневмонии с геморрагическим акцентом на стадии красной гепатизации. Доли лёгкого – неспавшиеся, значительно уплотнены, с участками тёмнокрасного цвета, плевра утолщена, покрыта наложениями в виде плотных плёнок беложёлтого цвета, легко отделяющихся, с образованием дефекта ткани. На разрезе наблюдается неравномерное окрашивание и резкая воспалительная гиперемия перибронхиальной ткани, отёк, уплотнение, кровоизлияния, мраморность слабо выражена вследствие геморрагического акцента. В правой и левой краниальных и добавочной долях выявлялись признаки острой двусторонней лобарной фибринозногеморрагической плевропневмонии – доли лёгкого равномерно окрашены в чёрно-красный цвет (рис. 1, 2). При пробе Галена фрагменты поражённых долей тонут в воде. В дорсальных областях каудальных долей легких выявлялись острая застойная гиперемия и отёк.

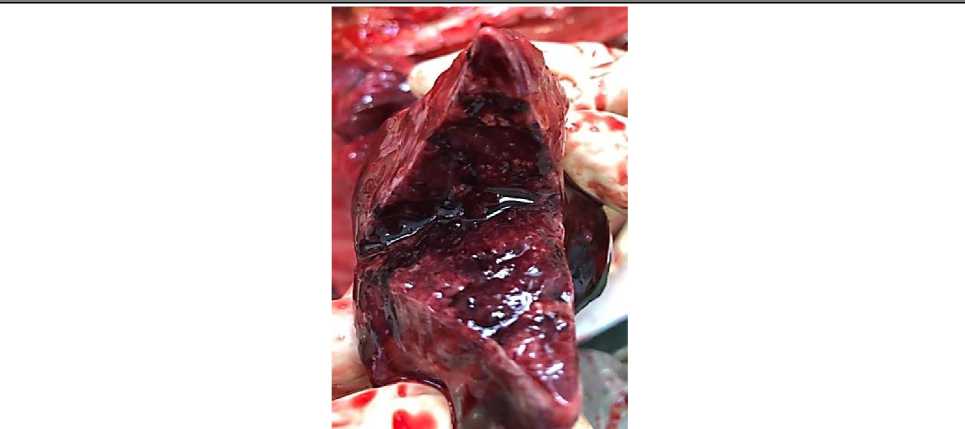

При исследовании бронхов обнаружены признаки острого катарально-геморрагического бронхита – слизистая утолщена, тёмно-красного цвета, покрыта обильным количеством хорошо смываемой красного цвета слизью. В грудной полости обнаруживались признаки острого серозно-фибринозного с геморрагическим акцентом плеврита, характеризующиеся воспалительной гиперемией, кровоизлияниями, наличием фибринозных наложений и спаек между перикардом, лёгкими и плеврой, а также значительным количеством (1560 мл) мутного содержимого тёмно-красного цвета с хлопьями фибрина.

Рис. 1. Острая лобарная фибринозно-гнойная с геморрагическим акцентом пневмония

Рис. 2. Острый серозно-фибринозный плеврит

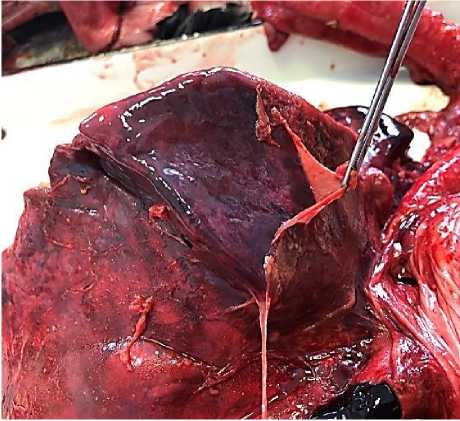

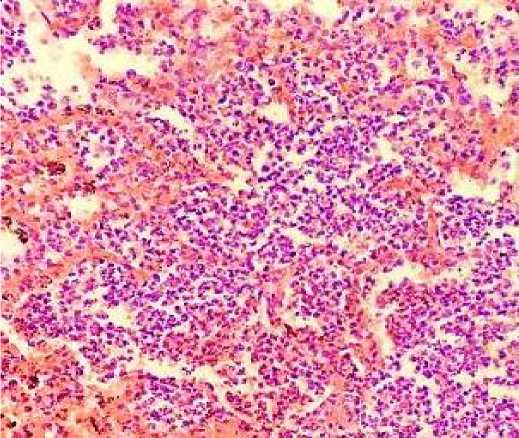

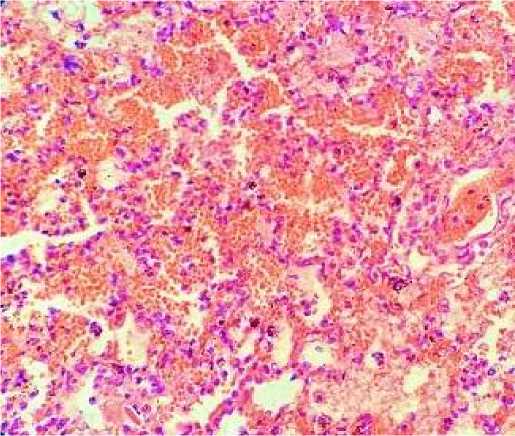

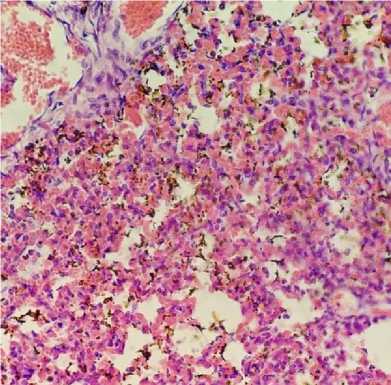

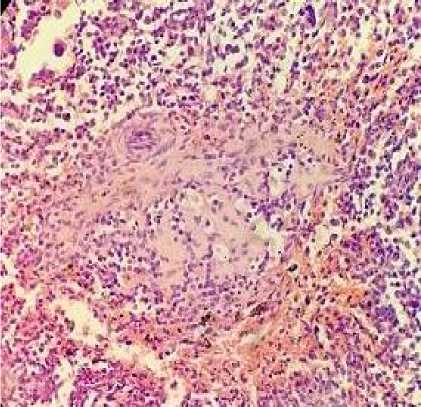

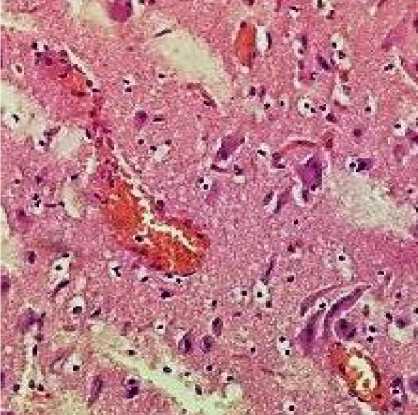

При гистологическом исследовании ткани лёгких в правой и левой каудальных долях обнаружены признаки острого диффузного венозно-капиллярного полнокровия, выраженного периваскулярного отёка с эритростазами. В отдельных сосудах наблюдались резко выраженный внутрисосудистый лейкоцитоз, диапедез-ные микрогеморрагии. На всей площади срезов лёгочная ткань безвоздушная – на фоне распространённого альвеолярного отёка просветы альвеол заполнены гнойно-фибринозным экс- судатом. Межальвеолярные перегородки утолщены, разрыхлены, с лейкоцитарной инфильтрацией (рис. 3). Мелкие бронхи заполнены гнойно-фибринозным экссудатом – стадия красной гепатизации. В правой и левой каудальных долях, а также в добавочной доле – острая воспалительная гиперемия сосудов, скопление в полости альвеол фибринозного экссудата, содержащего значительное количество эритроцитов, – стадия красной гепатизации (рис. 4).

Рис. 3. Острая фибринозно-гнойная плевропневмония правой и левой каудальных долей (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

Рис. 4. Острая фибринозно-геморрагическая плевропневмония правой и левой краниальных и добавочной долей (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

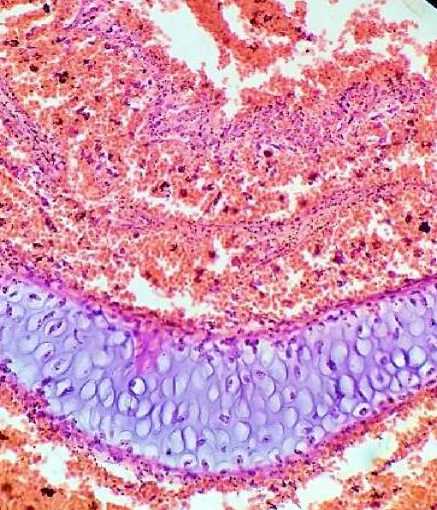

В бронхах обнаруживался острый серозновоспалительный отёк перибронхиальной ткани, слизистая дистрофия с тотальной десквамаци-ей мерцательного эпителия, скопление в полости слизи с примесью некротизированных эпителиоцитов, лейкоцитов и значительного количества эритроцитов (рис. 5). В просвете отдельных бронхов выявлялась амниотическая жид- кость с клетками эпителия плодных оболочек. В междолевой и легочной плевре – выраженный отёк, диффузная лейкоцитарногеморрагическая инфильтрация, резкое кровенаполнение сосудов, на плевре отмечаются наложения фибринозных масс с лейкоцитами и явлениями ранней организации (рис. 6).

Рис. 5. Острый катарально-геморрагический бронхит (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

Рис. 6. Острый серозно-фибринозный плеврит (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

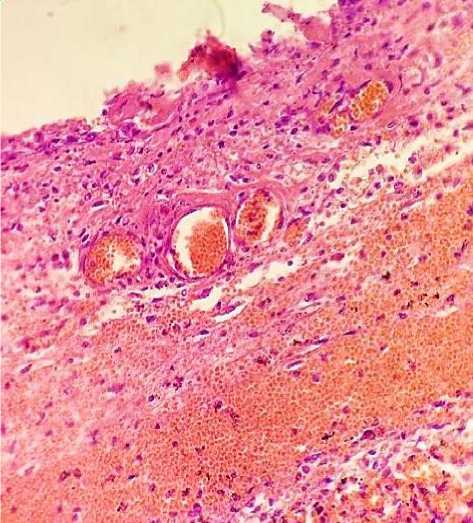

В невоспалённых участках ткани лёгких, более доступных для детального исследования, были обнаружены участки незрелого альвеолярного эпителия и бронхиол в состоянии суб- тотального и тотального ателектаза (рис. 7). В альвеолах и полости бронхов выявлялись множественные частицы мекония коричневого цвета (рис. 8).

Рис. 7. Незрелый альвеолярный эпителий, субтотальный ателектаз (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×40)

Рис. 8. Частицы мекония в полости альвеол (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

При исследовании сердца обнаруживалась картина острого перикардита – в полости сердечной сорочки скопление мутной жидкости тёмно-красного цвета, кровоизлияния на эпикарде, в миокарде – признаки зернистой дистрофии (рис. 9). Также были выявлены признаки острой дилатации правых сердечных полостей и их значительное наполнение жидкой кровью и рыхлыми свёртками.

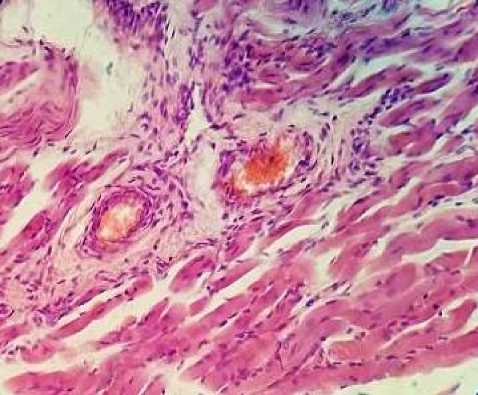

При микроскопическом исследовании выявлялось венозное и капиллярное полнокровие миокарда с эритростазами, «монетными столбиками» эритроцитов в капиллярах, кардиомиоциты – набухшие, без чётких границ, фибриллярная исчерченность саркоплазмы значительно сглажена, ядра некоторых клеток – в состоянии лизиса. Наблюдаются участки фрагментации и волнообразной деформации мышечных волокон, являющиеся признаком прижизненного нарушения ритма сердца, а также выраженный отёк и очажки круглоклеточной инфильтрации межмышечной стромы (рис. 10).

Рис. 9. Острый серозный перикардит, кровоизлияния на эпикарде

Рис. 10. Зернистая дистрофия кардиомиоцитов (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

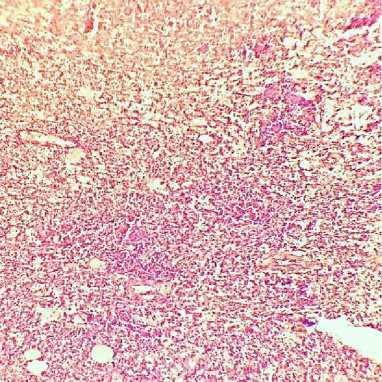

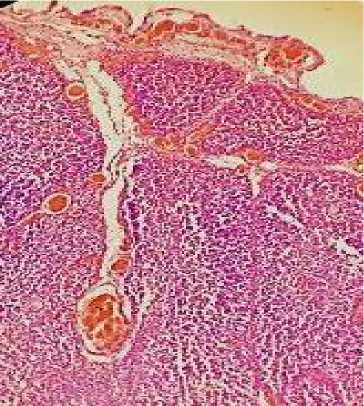

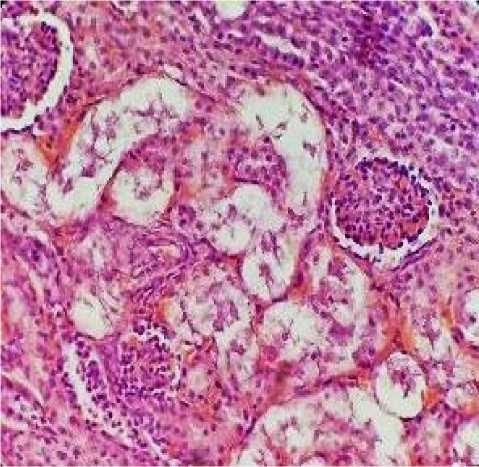

При исследовании лимфатических узлов грудной полости: средостенных, бронхиальных, аортальных, межреберных – обнаружены признаки острого серозного лимфаденита. При микроскопии обнаруживалась картина острого серозно-воспалительного отёка и неспецифического гиперпластического лимфаденита, характеризующаяся воспалительной гиперемией сосудов, серозным отёком стромы и паренхимы, а также интенсивной пролиферацией клеток герминативных центров вторичных лимфатических фолликулов и мозговых тяжей, сплошь заполненных лимфоцитами, среди которых выделя- ются их пролиферирующие формы, с ядрами, богатыми хроматином (рис. 11).

При макроскопическом исследовании селезёнки обнаружены признаки острой застойной гиперемии. Гистологическая картина характеризовалась диффузным полнокровием и умеренным серозно-воспалительным отёком красной пульпы, наличием множественных кровоизлияний, а также признаками редукции ткани лимфоидных фолликулов, сопровождающимися уменьшением их размеров и тотальной делим-фатизацией. Стенки центральных артерий фолликулов утолщены за счёт серозного отёка (рис. 12).

Рис. 11. Острый серозный перикардит, кровоизлияния на эпикарде (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×100)

Рис. 12. Делимфатизация ткани лимфоидных фолликулов селезёнки (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

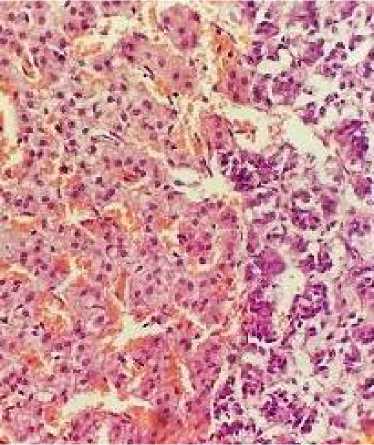

Макроскопическая картина почек характеризовалась острой застойной гиперемией и белковой дистрофией – органы несколько увеличены, вишнёво-красного цвета, дряблой консистенции, на разрезе кора тёмно-красная, юкстамедуляр-ная зона – резко гиперемирована. При гистологическом исследовании обнаруживались признаки выраженного диффузного капиллярновенозного полнокровия коркового вещества с эритростазами, диффузного отёка, его интер-стиция, диапедезные кровоизлияния. Наблюдалась гиперемия сосудистых клубочков почечных телец, расширение просветов капсул Шумлян-ского–Боумена, с наличием в них незначитель- ного количества бледно-розовых зернистых масс, выраженная зернистая, с переходом в гиалиново-капельную дистрофию, эпителия канальцев и некробиозы-некрозы отдельных эпителиоцитов – ядра и границы клеток не визуализируются, просветы канальцев сужены, с наличием в них белковых цилиндров – бледнорозовых слабозернистых масс. В коре – обширные участки тубулонекроза (рис. 13).

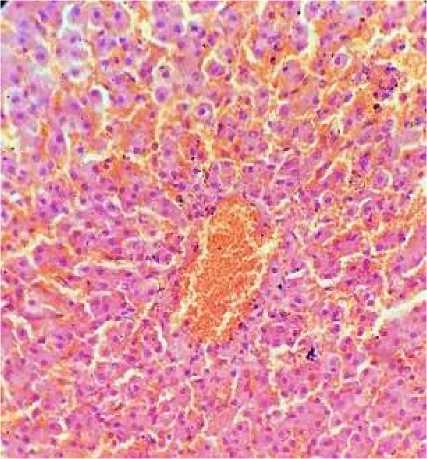

При исследовании печени выявлялась картина острой застойной гиперемии и белковой дистрофии. Макроскопически орган набухший, ткани полнокровны, тёмно-вишнёвого цвета, рисунок печёночных долек стёрт. Микроскопи- чески картина изменений характеризовалась выраженным капиллярно-венозным полнокровием с эритростазами, расширением перисину-соидальных пространств Диссе, просветов центральных вен и вен портальных трактов. Балоч-но-радиарное строение долек нарушено, на- блюдалась диффузная тотальная зернистая дистрофия гепатоцитов – в цитоплазме клеток наблюдалась характерная зернистость, ядра – в состоянии некробиоза (рис. 14). Портальные тракты расширены, с признаками серозного отёка.

Рис. 13. Венозно-капиллярное полнокровие, очаговый тубулонекроз почки (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

Рис. 14. Острая застойная гиперемия, зернистая дистрофия гепатоцитов (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

В органах и тканях также наблюдалась гене- щаяся признаками острого венозного полнокро-рализованная реакция организма на гипоксию, вия и серозного воспаления, так, в тканях щито-интоксикацию, в том числе уремию, проявляю- видной железы выявлялись признаки серозно- воспалительного отёка. Микроскопически отмечались выраженное диффузное венознокапиллярное полнокровие, эритростазы с диа-педезными микрогеморрагиями, отёк стромы. В поджелудочной железе наблюдалась картина острого серозного панкреатита.

В тканях надпочечников макроскопически выявлялись признаки острого серозновоспалительного отёка (рис. 15), микроскопически отмечалось выраженное диффузное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы с диапедезными микрогеморрагиями, отёк стромы, набухание и плазматическое пропитывание интимы мелких артерий и стенок капилляров. В пучковой зоне коры отмечались множественные мелкие очаги цитолиза, умеренная очаговодиффузная субтотальная делипидизация цитоплазмы адренокортикоцитов пучковой зоны коры надпочечников вследствие вымывания как суданофильных, так и двоякопреломляющих липидов (холестерина и его эфиров) (рис. 16).

Рис. 15. Острый серозно-воспалительный отёк надпочечников

Рис. 16. Делипидизация цитоплазмы адренокортикоцитов пучковой зоны коры надпочечников (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

При исследовании слизистой оболочки носовой полости выявлялась картина острого серозно-воспалительного отёка.

В тканях головного мозга наблюдались изменения, характерные для острой застойной гиперемии сосудов, отёка оболочек и вещества (рис. 17). Микроскопически обнаруживалось полнокровие сосудов твёрдой и мягкой оболочек, выраженный периваскулярный отёк их тканей, плазматическое пропитывание сосудистых стенок. В тканях вещества головного мозга на- блюдалось острое кровенаполнение венознокапиллярного русла, артерий, отёк коры и подкоркового вещества – просветление периваскулярных, перицеллюлярных пространств и пространств вокруг глиальных элементов, диффузный сетчатый отёк коры и подкоркового вещества головного мозга, цитолиз нейроцитов, которые приобретают вид «клеток-теней» – цитоплазма бледно окрашена, гомогенна, клеточная и ядерная мембраны не контурируются (рис. 18).

Рис. 17. Отёк оболочек и вещества головного мозга

Рис. 18. Сетчатый отёк и цитолиз нейроцитов коры головного мозга (окраска: гематоксилин Эрлиха и эозин; ×400)

На основании проведенного патологоанатомического вскрытия трупа жеребенка установлено следующее: смерть животного наступила от острой двусторонней лобарной аспирационной фибринозно-гнойной с геморрагическим акцентом плевропневмонии, развившейся в результате попадания в дыхательные пути новорожденного амниотической жидкости и мекония вследствие затяжного родового процесса, на фоне незрелости ткани лёгких. Смерть наступила в результате общей интоксикации от уремической энцефалопатии и асфиксии вследствие пневмонии и отёка лёгких.

При дифференциальной диагностике аспирационной плевропневмонии от воспаления лёгких, вызванного специфической микрофлорой, опирались на отрицательные результаты бактериологических исследований, результаты гистологического исследования, при которых обнаруживались массы мекония и амниотическая жидкость с клетками плодных оболочек в полости бронхов, бронхиол и альвеол, а также характерное интраканаликулярное распространение воспалительного процесса по продолжению бронхов и в перибронхиальной ткани. При этом фоновое заболевание, способствующее развитию основного – незрелость легочной ткани, было выявлено на основании патогистоло-гического исследования и являлось врождённой патологией, вероятно, имеющей наследственное происхождение.

Заключение. Таким образом, принимая во внимание трафаретность клинических симптомов и патолого-анатомических изменений при пневмониях у жеребят в раннем постнатальном периоде, можно сделать вывод, что комплексная посмертная диагностика, включающая па-томорфологические и лабораторные методы исследования, с установлением главного заболевания, его этиопатогенеза, болезней, способствующих развитию, а также осложняющих основное страдание, и непосредственных причин смерти, является необходимой для оценки правильности выбранной схемы лечения и накопления практического опыта при проведении прижизненной диагностики, а также профилактики данной патологии с назначением оптимальных лечебных мероприятий.

Список литературы Патоморфологическая диагностика аспирационной плевропневмонии у жеребенка

- Шарафутдинова Е.Б., Жуков А.П., Жамбулов М.М. Динамика гематологических индексов активности воспаления при крупозной пневмонии жеребят // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2018. - № 6 (74). - С. 157-159.

- Вахрушева Т.И. Патоморфологические изменения при врожденной нефро- и кардиомиопатии у жеребенка // Вестник КрасГАУ. - 2018. - № 4. - С. 74-81.

- Вахрушева Т.И. Анализ заболеваемости лошадей в УСК коневодства Красноярского ГАУ // Проблемы современной аграрной науки: мат-лы междунар. заоч. науч. конф. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2017. - С. 17-20.

- Полозюк О.Н., Изычева Д.С. Изучение клинической эффективности разных способов лечения жеребят, больных бронхопневмонией // Ветеринарная патология. - 2013. - № 3 (45). - С. 11-13.

- Bonnie R. Rush, Pleuropneumonia in Horses MSD Veterinary Manual (официальный сайт). - URL: https://www.msdvetmanual.com/ respiratory-system/respiratory-diseases-of horses/pleuropneumonia-in-horses (дата обращения: 17.04.2019).

- Kane Ed. Aspiration pneumonia in neonatal foals. Determining the cause, implementing effective treatment dvm 360.com (официальный сайт). - URL: http://veterinarynews. dvm360.com/aspiration-pneumonia-neonatalfoals (дата обращения: 01.04.2019).