Патоморфологическая характеристика длительного персистирования остеопластического материала в метафизарном отделе большеберцовой кости через 40 лет после резекции гигантоклеточной опухоли. Описание случая

Автор: Мигалкин Николай Сергеевич, Ступина Татьяна Анатольевна, Горбунов Эдуард Владимирович, Кудинов Константин Валерьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Описан редкий случай патологии костной ткани метафиза большеберцовой кости у больной 75 лет, которой ранее, около 40 лет назад, было проведено хирургическое лечение гигантоклеточной опухоли с последующей остеопластикой. Биопсийный материал из патологического очага большеберцовой кости представлен преимущественно соединительной тканью, хрящевые и костные структуры малочисленны. Характерным проявлением дегенеративных изменений гистологических структур в патологическом очаге является их патологическая минерализация. Признаков наличия рецидива ранее имевшей место гигантоклеточной опухоли кости не обнаружено, не отмечается и признаков воспалительного процесса. Длительное персистирование неконсолидированного остеопластического материала явилось причиной тяжелого правостороннего гонартроза, потребовавшего операции эндопротезирования.

Гонартроз, патогистология, патологическая минерализация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121919

IDR: 142121919 | УДК: 616.718.5-006-007.235-089-018-091 | DOI: 10.18019/1028-4427-2016-4-104-108

Текст научной статьи Патоморфологическая характеристика длительного персистирования остеопластического материала в метафизарном отделе большеберцовой кости через 40 лет после резекции гигантоклеточной опухоли. Описание случая

Остеоартроз представляет собой гетерогенную группу заболеваний с многофакторным патогенезом и характеризуется дестабилизацией нормальных отношений между процессами деградации и синтеза хондроцитов, внеклеточного матрикса суставного хряща и субхондральной кости [3]. Среди всех хронических заболеваний костно-суставных образований нижних конечностей деформирующий остеоартроз коленного сустава или гонартроз встречается чаще всего. Это связано с тем, что данная патология может стать исходом любых изменений, происходящих в данном сочленении, и характеризуется постоянным прогрессированием [4]. Высок риск развития остеоартроза после лечения гигантоклеточной опухоли в области коленного сустава. Гигантоклеточные опухоли чаще всего встречаются у людей после 20-30 лет. Основным методом лечения при доброкачественном течении процесса являются органосохраняющие операции (краевые и внутриопухолевые резекции кости). Современная реконструктивная ортопедия располагает обширным выбором пластических материалов для заполнения полостей после резекции опухоли [2].

Для ознакомления с редким случаем патологии костной ткани, выявленным при эндопротезировании коленного сустава, приводим клинический пример.

Пациентка У., 75 лет, поступила в ФГБУ «РНЦ

«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» с жалобами на боли в коленных суставах, больше справа, ограничение движений в суставе, деформацию сустава. Боли постоянные, усиливались при нагрузке. Из анамнеза известно, что около 40 лет назад в возрасте 30 лет пациентке было проведено оперативное вмешательство в верхней трети правой голени по поводу гигантоклеточной опухоли с последующей остеопластикой. Консервативное лечение приносило временный эффект. С 2015 года боли усилились, консервативное лечение неэффективно.

При клиническом исследовании выявлена варус-ная деформация правого коленного сустава, отека нет. Укорочение правой нижней конечности на 1 см. Пальпация перифокальных тканей умеренно болезненная. Кожные покровы больной конечности в области коленного сустава без рубцов, свищей, физиологической окраски. Сосудистых, неврологических нарушений не обнаружено. Ходит без дополнительной опоры, хромает. Движения в правом коленном суставе 170-90°.

При рентгенологическом исследовании (рис. 1) выявлены признаки гонартроза 3 стадии, сужение суставной щели, субхондральный склероз, краевые костные разрастания, снижение минеральной плотности кости. Установлен клинико-рентгенологический диагноз: другой первичный

гонартроз, правосторонний гонартроз 3 стадии, варусная деформация, контрактура правого коленного сустава, болевой синдром.

Рис. 1. Рентгенограммы правого коленного сустава пациентки У. до лечения, прямая (а) и боковая (б) проекции

На рентгенограммах отмечено наличие патологического очага в метафизе правой большеберцовой кости, представленного отложением плотных интенсивно минерализованных фрагментарных масс в центре очага, с зоной просветления по их периферии, доходящего до субхондральной зоны. Тесной связи описанных масс с окружающей костью не определяется.

С целью улучшения функционального состояния, купирования болевого синдрома предпринято эндопротезирование коленного сустава. Выполнена операция: цементное эндопротезирование правого коленного сустава заднестабилизированным протезом «NexGen LPS-Flex» фирмы «Zimmer». Установлены компоненты: тибиальный компонент № 5, феморальный компонент правый E, вкладыш 14 мм E, F № 5-6. Патологический очаг в метафизе кости удален техникой кюретажа. Послеоперационный материал направлен в лабораторию морфологии для патогистологического исследования. Исследования проводились с соблюдением «Этических принципов проведения научных медицинских исследований с участием человека» и в соответствии с «Правилами клинической практики в Российской Федерации».

Операционный материал был представлен в виде фиброзно-костных крошащихся фрагментов разных размеров (до 2 см по длине) неправильной формы. Материал фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, декальцинировали в смеси соляной и муравьиной кислот, дегидратировали в спиртах восходящей концентрации (от 70º до абсолютного), пропитывали уплотняющей смесью и заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной 5-7 мкм готовили на санном микротоме фирмы «Reichard» (Германия). Срезы окрашивали гематоксилином и эозином и трихромным методом по Массону. Исследование и микрофотосъемку гистологических препаратов проводили с использованием фотомикроскопа фирмы «Оpton» (Германия) с АПК «ДиаМорф» (Россия, Москва) и стереомикроскопа «AxioScope.A1» с цифровой камерой «AxioCam» в комплекте с программным обеспечением «Zenblue» (CarlZeissMicroImagingGmbH, Германия).

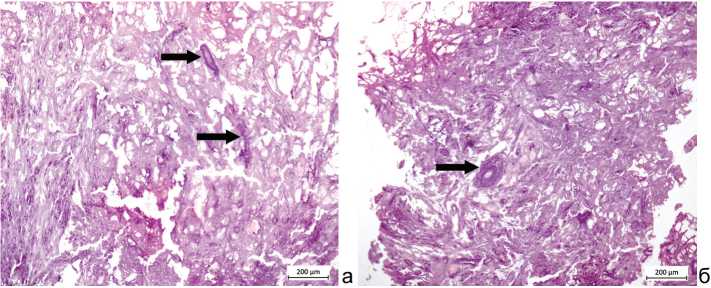

При морфологическом исследовании материала патологического очага выявлены тканеатипичные минерализующиеся поля, располагавшиеся среди рыхлых нежноволокнистых малоклеточных соединительнотканных масс (рис. 2), окрашивающихся гематоксилином и эозином в нежно-сиреневый, а трихромным методом Массона в светло-голубой цвет.

Следует отметить, что патологическая минерализация отмечается как в мягкотканных, так и в хрящевых и костных структурах. В соединительнотканных минерализующихся полях определялись и немногочисленные минерализованные афункциональные сосудистые структуры (рис. 3).

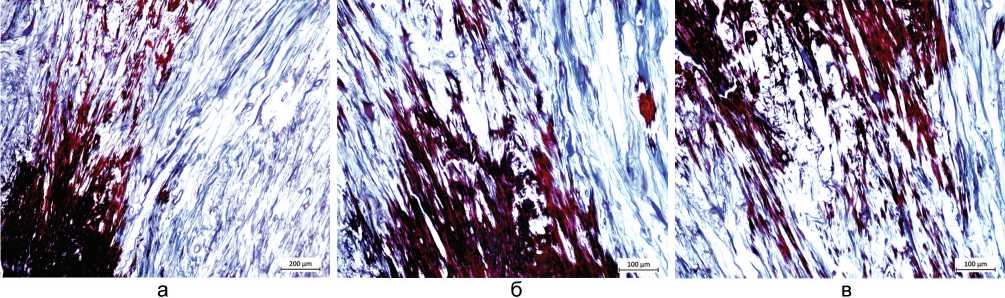

В нежной соединительной ткани наблюдались минерализующиеся пучковые образования (рис. 4), при этом некоторые пучки ориентировались во встречном друг к другу направлении.

Рис. 2. Обзорные изображения фрагментов содержимого патологического очага метафиза большеберцовой кости. Минерализованные участки темноокрашенные, а рыхлая нежноволокнистая соединительная ткань имеет светлоокрашенный матрикс. Окраска: гематоксилином и эозином (а-в) и трихромным методом Массона (г, д). Увеличение х 31,5

Рис. 3. Минерализованные сосудистые структуры в минерализующемся соединительнотканном матриксе (стрелки) Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 125.

Рис. 4. Пучки соединительной ткани с нежным волокнистым матриксом. Минерализующаяся часть пучков приобретает красный тон. Окраска трихромным методом Массона: а – увеличение ×125; б, в – увеличение ×250

Менее выраженная минерализация волокнистого матрикса наблюдается в некоторых полях его разрежения, при этом в волокнистой части матрикса не формируется пучковой организации, а приобретается сетчатое строение (рис. 5). В ячейках сети расположены округлые полостные образования разных размеров.

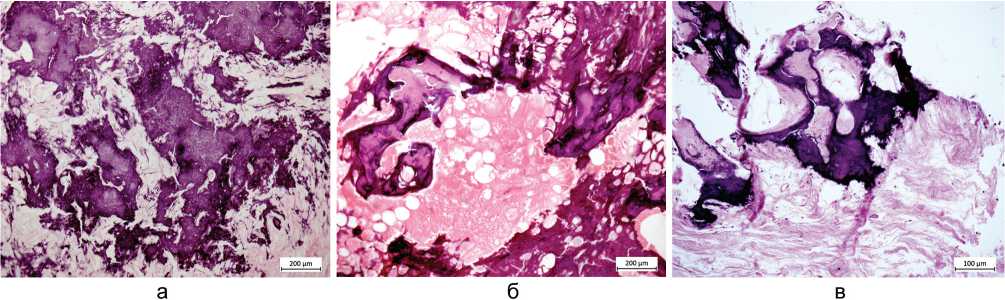

Хондроидные структуры представлены тканеатипичными, причудливыми по конфигурации полями с неровными контурами и разной плотностью матрикса (рис. 6).

При этом хрящевые поля не формируют типичного гиалинового строения и отличаются варьирующими цветовыми характеристиками окраски.

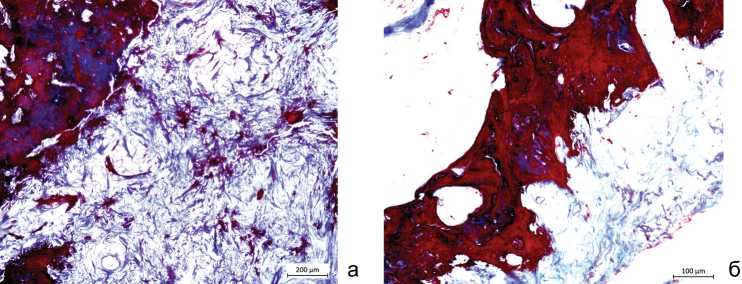

Костные структуры также отличаются атипично-стью строения и афункциональным видом матрикса (рис. 7). В исследованном материале костные структуры были малочисленными.

Рис. 5. Рыхлая сетчатая организация коллагенового матрикса со слабо выраженной минерализацией (в центре) в виде поля красновато-сиреневой окраски. В ячейках сети пустые полостные образования округлой конфигурации. Окраска трихромным методом Массона. Увеличение × 250

Рис. 6. Тканеатипичные хрящевые поля с различной плотностью минерализации: а – островки хрящевой ткани не имеют отчетливого гиалинового фенотипа; б, в – хрящевые образования с участками оссификации, костные структуры типа «синей» кости. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 125

Рис.7. Афункциональная архитектоника костных структур. Окраска трихромным методом Массона: а – увеличение ×250; б – увеличение ×12

Таким образом, биопсийный материал из патологического очага большеберцовой кости представлен преимущественно соединительной тканью нежноволокнистого вида, хрящевые и костные структуры малочисленны. Характерным проявлением дегенеративных изменений гистологических структур в патологическом очаге является их патологическая минерализация. Признаков наличия рецидива ранее имевшей место гигантоклеточной опухоли кости не обнаружено, не отмечается и признаков воспалительного процесса.

По нашему мнению, выявленные изменения костной ткани метафиза большеберцовой кости являются следствием ранее проведенного (около 40 лет назад) хирургического лечения гигантоклеточной опухоли с последующей остеопластикой. При этом остался неизвестным характер материала, применявшегося ранее для остеопластики, со слов больной аутологичный трансплантат не резецировался. Складывается впечатление, что неизвестный остеопластический материал не оказал остеорепаративного воздействия на очаг ранее проведенного оперативного вмешательства, а его длительное персистирование сопровождалось по- степенно развивавшимся дистрофическим процессом с патологической минерализацией и медленным литическим влиянием на окружающую костную ткань с последующим изменением прилежащих структур и деструктивным воздействием на структурно-функциональный статус коленного сустава с развитием гонар-троза.

Выявленные патоморфологические изменения, по нашему мнению, морфологическими характеристиками сходны с изменениями при так называемой болезни Нора (Nora's lesion. Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation – BPOP) [5]. Сходство прослеживается только по морфологическим проявлениям, клинические же сведения и локализация этой нозологической формы имеют выраженные различия с нашим наблюдением. Так, при болезни Нора, как правило, поражаются параоссальные структуры фаланг кистей и стоп, костно-хрящевые формирования растут экзофитно без плотного контакта с прилежащей костью [1, 5]. В нашем же наблюдении тканевые атипичные образования располагались интраоссально, но также без плотного контакта с окружающей костью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Остеопластическое оперативное вмешательство в ряде случаев может не формировать репаративного эффекта, а длительное присутствие неконсолидированного остепластического материала, подвергаясь прогрессирующей дистрофической реакции, может явиться причиной развития в окружающих костных структурах деструктивных патологических процессов. В нашем наблюдении длительное персистирование неконсолидированного остеопластического материала явилось причиной тяжелого правостороннего гонартроза, потребовавшего операции эндопротезирования.

Список литературы Патоморфологическая характеристика длительного персистирования остеопластического материала в метафизарном отделе большеберцовой кости через 40 лет после резекции гигантоклеточной опухоли. Описание случая

- Голобородько С.А., Криничанская М.И., Котлярова В.Е. Болезнь Нора: описание случая//Ортопедия, травматология и протезирование. 2013. № 3. С. 61-63.

- Лечение гигантоклеточных опухолей в области коленного сустава/А.Н. Горячев, Л.Б. Резник, А.И. Гейко, О.В. Еремеев, А.В. Тютюников//Гений ортопедии. 2011. № 1. С. 61-66.

- Сустав: морфология, клиника, диагностика, лечение/В.Н. Павлова, Г.Г. Павлов, Н.А. Шостак, Л.И. Слуцкий. М.: Мед. информ. агентство, 2011. 552 с.

- URL: http://sustavy-bezboli.ru/bolezni/artroz/gonartroz-kolennogo-sustava-prichinyi-simptomyi-lechenie.html.

- Sanfilippo F., Epstein J.I. The Johns Hopkins Atlas of Surgical Pathology. Bone and Joint. 1992-1996. CD-ROM. Available at: http://www.booksetc.co.uk/books/view/the-johns-hopkins-atlas-of-surgical-pathology-9780443079337.