Патоморфологическая характеристика небных миндалин при хроническом тонзиллите индивидуальном, возрастном и половом аспекте

Автор: Усманова Нилуфар Абдуманоповна, Юсупов Мухаммаджон Маликович, Абдумуталипов Улугбек Шухратович, Абдумаликов Исомиддин Мухаммаджонович

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Оториноларингология

Статья в выпуске: 2,1 (6), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема хронического тонзиллита продолжает оставаться в центре внимания ученых и практических врачей на протяжении многих десятилетии. Среди довольно многочисленных очагов инфекции в организме миндалины занимают первое место как по частоте, так и по разнообразию возникающих патогенных воздействий не только у взрослых, но и, что особенно важно, у больных. Заболеваемость хроническим тонзиллитом составляет от 4-6% до 15,8% всего населения, а в общей структуре заболеваемости - 5-10%.

Небных миндалин, хронический тонзиллит, патоморфологическая характеристика, бодомсимон безлар, сурункали тонзиллит, патоморфологик хусусият

Короткий адрес: https://sciup.org/14125566

IDR: 14125566 | DOI: 10.24411/2181-0443/2020-10032

Текст научной статьи Патоморфологическая характеристика небных миндалин при хроническом тонзиллите индивидуальном, возрастном и половом аспекте

Актуальность. Небные миндалины, являясь парным органом, входят в состав лимфаденоидного глоточного кольца. Несмотря на некоторые специфические черты, которыми они обладают, нельзя рассматривать их в отрыве от остальных миндалин Вальдейерова кольца, так как они являются вторичными периферическими органами иммунной системы и, как следствие этого, выполняют схожие функции [1,5,7].

В соответствии с поставленной целью нами был проведен обзор источников литературы за последние 20 лет. Анатомическое расположение миндалин Вальдейерова кольца, в том числе и небных, прежде всего наводит на мысль об их сторожевой охранной функции по отношению к дыхательному и пищеводному трактам. Небные миндалин покрыты многослойным неороговевающим эпителием, образующим глубокие инвагинаты в виде крипт. Площадь криптального эпителия небных миндалин достигает 300 см2 .

Подобные крипты встречаются в ряде случаев только в нижней части глоточной миндалины. Остальные миндалины лимфаденоидного глоточного кольца таких глубоких инвагинатов не имеют [2,4,9]. Особенности филогенетического развития лимфаденоидного глоточного кольца и формирование связей небных миндалин с органами и системами заложены в онтогенезе. Хорошо известно, что первые, похожие на лимфоциты клетки — мезенхимальные предшественники, появляются у эмбриона длинной 25—30 мм [3,8,10].

В первые 9 нед развития эти клеточные элементы уже осуществляют свои функции в организме эмбриона. Из равномерно рассеянных по всему организму эмбриона клеток к 9-й неделе происходит образование отдельных скоплений этих клеток. Первые скопления лимфоидных клеток появляются вдоль дыхательной жаберной щели. В дальнейшем отдельные группы клеток оседают вдоль дыхательной и кишечной трубки. К 12—16-й неделе развития в этих скоплениях лимфоидных клеток происходит перестройка ретикулярной стромы и организуется лимфоидный орган. В области жаберной щели формируется тимус, который в дальнейшем подвергается инволюции.

В дыхательной трубке закладывается прообраз лимфаденоидного глоточного кольца, в непосредственной близости формируется сердце с важнейшими сосудами за счет слияния энтодермы и спланхнодермы в одну трубку — трубчатое сердце с двухслойной стенкой. Из внутреннего слоя образуется эндокард, а из наружного — миокард и эпикард. В кишечной трубке формируется лимфоидный орган кишечника. Именно на этом уровне формируются нервно-рефлекторные механизмы, которые в дальнейшем играют важную роль в развитии тонзиллогенных поражений сердечно-сосудистой системы [4,5].

Дифференцировка тканей лимфаденоидного глоточного кольца происходит в те же сроки, что и тимуса. Она обусловлена уплотнением мезенхимы, обогащением ее сосудами и клеточными элементами. При этом весь процесс внутриутробного становления и развития миндалин не имеет четкого, ограниченного во времени периода. Он зависит от генетических и врожденных особенностей роста и развития плода. И в то же время выявляется закономерная последовательность вначале идет закладка небных миндалин, затем глоточной, язычной и трубных. До 15 нед внутриутробного развития плода пролиферация эпителия, покрывающего глотку, усиливается. При этом эпителиальный компонент преобладает над лимфоидным.

Однако лимфоидные элементы в этот период эмбрионального развития уже проявляют признаки Т-лимфоцитов. На 5—8-м месяце эмбрионального развития происходит увеличение лимфоидного компонента миндалин, образуются крипты, увеличиваются размеры и масса фолликулов. Окончательное развитие фолликулярного аппарата завершается к концу первого года жизни ребенка.

В этот возрастной период миндалины еще окончательно не развиты. На 2-м году жизни ребенка небные миндалины приобретают черты полного развития. После 9—10 лет размеры небных миндалин уменьшаются, что, видимо, связано с возрастной инволюцией лимфоидной ткани. Формируемый миндалинами иммунный барьер слизистой оболочки распространяется и на сами миндалины, поскольку они интегрированы в слизистую оболочку.

Именно поэтому при воспалительном процессе повреждение этого иммунорегулирующего отдела сопряжено с нарушением адекватной регуляции тонких иммунологических процессов на клеточно-молекулярном уровне и развитием аутореактивных процессов [6,7]. Благодаря многочисленным исследованиям последних лет сложилось представление о системе лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой, или MALT-системе (англ. Mucosaassociatedlymphoidtissue). Мукозальная иммунная система состоит из многих отделов, имеющих разный клеточный состав и разные функции.

Цель исследования. Изучить микрофлору небных миндалин при хроническом воспалении среди жителей г. Андижана.

Материалы и методы исследования. Для определения распространенности хронических тонзиллитов была разработана анкета, которая включила в себя несколько основных разделов, посвященных социальным вопросам, наличию и особенностям хронических заболеваний опрашиваемого, клиническим проявлениям и анамнезу хронического тонзиллита и его осложнениям, распространенности компенсированных и декомпенсированных форм среди населения разных возрастных групп взрослого населения Андижанской области

Результаты исследования. По результатам анкетирования было выявлено распределение хронического тонзиллита среди мужчин и женщин (рис. 4), при этом мужчин с данной патологией выявлено 62 человека (48%), женщин - 67 человек (52%). При расчете на 1000 опрошенных в каждой возрастной группе мы получили следующие показатели, представленные в рис. 1.

Рис.2. Распространенность хронического тонзиллита среди различных возрастных групп (на 1000 опрошенных).

При этом средний возраст больных составил 28,7+1,5 лет, а средняя длительность заболевания 5,3±0,4 года (от 1 до 10 лет). Распределение хронического неспецифического тонзиллита среди сельского и городского населения выявило перевес заболеваемости у городского населения (рис. 3).

село 42,6%город

□ юрод Ю село

Рис. 3. Распространенность хронического тонзиллита среди городского и сельского населения.

Количество больных с декомпенсированными формами хронического тонзиллита составило 42 человека (32,6%). При этом распространенность декомпенсированного хронического тонзиллита преобладала среди городского населения, составив 32 из 74 человек, а среди сельского населения 10 из 55 человек (рис. 7). Таким образом, в условиях города распространенность декомпенсированных форм хронического неспецифического тонзиллита преобладает в 2,4 раза по отношению к сельскому населению.

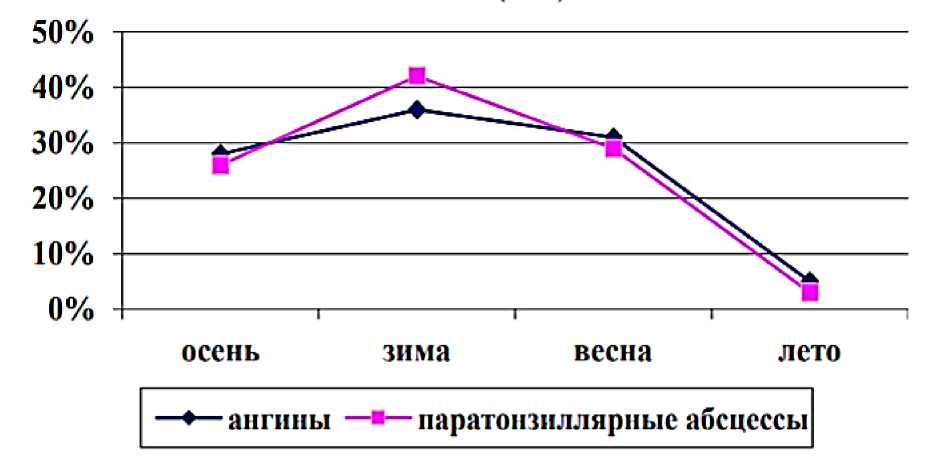

Прослежена сезонность подъема заболеваемости обострениями хронического тонзиллита (ангинами), а также паратонзиллярными абсцессами. Установлено, что максимальные пики заболеваемости приходятся на холодное время года (зима) и на межсезонные промежутки времени года (весна, осень) (рис. 4). У некоторых пациентов встречалось несколько обострений в разные времена года.

200,0%

100,0%

0,0%

город село

■декомпенсированные формыО компенсированные формы

Рис. 4. Распределение форм тонзиллита среди городского и сельского населения (в %).

Исследуя неблагоприятные факторы условий труда больных с хроническим тонзиллитом, нами выявлено некоторое повышение заболеваемости в группе риска. Соотношение группы риска по неблагоприятным условиям труда (длительное пребывание на открытом воздухе, контакт с химическими вредностями и их испарениями, условия повышенной влажности, запыленности и загазованности) к остальной группе респондентов составило 69:60 (53,5% и 46,5% соответственно).

Проводя анализ сопутствующей патологии, нас интересовали заболевания, сопряженные с хроническим тонзиллитом. Из 129 человек с выявленным хроническим тонзиллитом только у 35 человек (27,1%) определялись сопряженные заболевания. Среди них: миокардиодистрофии - 19 человек (54,2%), хронический пиелонефрит - 14 человек (40,0%), хронические неспецифические воспалительные заболевания легких - 4 человек (11,4%), коллагенозы (ревматоидный артрит, реактивные артриты) - 5 человек (14,3%), приобретенные пороки сердца ревматического характера - 1 человек (2,8%), сочетанная патология встречалась у 9 человек (25,7%).

Рис. 5. Сезонное распределение обострений хронического тонзиллита и паратонзиллярных абсцессов (в %).

Вывод. Таким образом, результатом проведенного анкетирования в Андижанской области явилось определение распространенности хронического тонзиллита среди взрослого городского и сельского населения с целью планирования оказания специализированной медицинской помощи населению с данной патологией в специализированных стационарах.

Жители Андижанской области, проживающие в условиях резкоконтинентального климата, подвергаются воздействию ряда неблагоприятных факторов, приводящих к снижению адаптационных возможностей организма к условиям окружающей среды, повышению заболеваемости ЛОР-органов, не только в холодное время года, но и в «межсезонье», что мы и проследили в ходе нашего исследования.

ЛИТЕРАТУРЫ:

-

1. Крюков А.И., Изотова Г.Н., Захарова А.Ф., Киселева О.А., Чумаков П.Л. Актуальность проблемы хронического тонзиллита. Вестноторинолар 2005; 3: 15—17.

-

2. Овчинников А.Ю., Габедава В.А., Сыркин А.Л., Свет А.В., Долецкий А.А. Метатонзиллярные осложнения в практике оториноларинголога и кардиолога.

-

3. Овчинников А.Ю., Габедава В.А., Овчинников И.А., Сыркин А.Л., Свет А.В., Долецкий А.А. Оптимизация лечения больных при коморбидном течении хронического тонзиллита и кардиоваскулярной патологии. ConsiliumMedicum 2006; 8: 10: 16— 19.

-

4. Матвейков Г.П. Тонзиллогенные поражения сердца. Минск: Беларусь 1974. 5. Лазарев В.Н., Суздальцев А.Е. Состояние вегетативной нервной системы при хронических воспалительных заболеваниях ЛОР-органов у детей. Вестноторинолар2004; 1: 27—30.

-

5. Пивченко П.Г. Эмбриогенез систем органов человека. Учебно-методическое пособие по нормальной анатомии. Минск: Беларусь 2007.

-

6. Быкова В.П. Миндалины лимфаденоидного глоточного кольца в системе мукозального иммунитета верхних дыхательных путей. Материалы Всероссийской конференции «Проблема реабилитации в оториноларингологии» 2013; 1: 347—349.

-

7. Плужников М.С., Лавренова Г.В., Левин М.Я., Назаров П.Г., Никитин К.А. Хронический тонзиллит: клиника и иммунологические аспекты. СПб: Диалог 2005.

-

8. Ярилин А.А. Иммунология. М: ГЭОТАР-Медиа 2010.

-

9. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. М: ГЭОТАР-Медиа 2012. 11. Ройт А., Бростофф Д., Мейл Д. Иммунология. М: Мир 2010.

-

10. Касимов Х. К., Касимов К. К., Усманова Н. А. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ (экспериментальное исследование) // Re-health journal. 2019. №1.

-

11. Касимов К, Кахаров ЗА, Касимов ХК, Абдурахимов АХ, Бобоев ММ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЛИМФОТОКА ИЗ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У СОБАК В

ЭКСПЕРИМЕНТЕ. InАктуальные проблемы медико-биологических дисциплин 2019 (pp. 311-314).

-

12. Касимов К, Кахаров ЗА, Касимов ХК, Абдурахимов АХ, Бобоев ММ. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНДАЛИН У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ. InАктуальные проблемы медикобиологических дисциплин 2019 (pp. 309-311).

-

13. Касимов К, Кахаров ЗА, Касимов ХК, Абдурахимов АХ, Бобоев ММ. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА АРИДНОЙ ЗОНЫ НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych..:116.

Consilium Medicum 2009; 11: 49—53.

Список литературы Патоморфологическая характеристика небных миндалин при хроническом тонзиллите индивидуальном, возрастном и половом аспекте

- Крюков А.И., Изотова Г.Н., Захарова А.Ф., Киселева О.А., Чумаков П.Л. Актуальность проблемы хронического тонзиллита. Вестноторинолар 2005; 3: 15-17.

- Овчинников А.Ю., Габедава В.А., Сыркин А.Л., Свет А.В., Долецкий А.А. Метатонзиллярные осложнения в практике оториноларинголога и кардиолога. 40 Consilium Medicum 2009; 11: 49-53.

- Овчинников А.Ю., Габедава В.А., Овчинников И.А., Сыркин А.Л., Свет А.В., Долецкий А.А. Оптимизация лечения больных при коморбидном течении хронического тонзиллита и кардиоваскулярной патологии. ConsiliumMedicum 2006; 8: 10: 16- 19.

- Матвейков Г.П. Тонзиллогенные поражения сердца. Минск: Беларусь 1974.

- Лазарев В.Н., Суздальцев А.Е. Состояние вегетативной нервной системы при хронических воспалительных заболеваниях ЛОР-органов у детей. Вестноторинолар2004; 1: 27-30.