Патоморфологическая оценка результатов экспериментального способа лазерного плевродеза у крыс

Автор: Хмара А.Д., Мудрак Д.А., Капралов С.В., Полиданов М.А., Данилов А.Д., Волков К.А., Петрунькин Р.П.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

Стандартная торакотомия более эффективна в плане предупреждения рецидивов заболеваний легких и плевры и ее экспериментальное моделирование остается достаточно актуальной. Целью исследования стала патоморфологическая оценка результатов экспериментального способа лазерного плевродеза у крыс при моделировании оперативного вмешательства в объеме атипичной резекции легкого по поводу буллезной эмфиземы. Опыты были проведены на белых крысах-самцах породы «Стандарт» в количестве 80 штук, массой 200±50 г. Все экспериментальные животные были разделены на две группы по 40 крыс в каждой. В первую группу входили экспериментальные животные, которым осуществлялся лазерный плевродез париетального листка плевры. Во вторую группу входили животные, которым осуществлялся лазерный плевродез как висцерального, так и париетального листка плевры. Плевродез осуществлялся излучением твердотельного лазера инфракрасного диапазона длиной волны 1064 нм и экспериментально подобранной оптимальной мощности 7-8 Вт. Препараты участков плевродеза выведенных из эксперимента крыс для проведения гистологического исследования фиксировали в 12% формалине и готовили стандартные парафиновые срезы. Срезы толщиной 6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином для оценки общей гистологической картины. В ходе исследования было выяснено, что в плевральных полостях обеих групп лабораторных животных отмечается формирование рыхлых соединительнотканных спаек. По данным гистологического исследования препаратов первой группы животных можно констатировать факт адгезии висцерального и париетального листков плевры лишь на локальных участках воздействия. Во второй группе животных воспалительный процесс в участках плевродеза был более выражен и кроме листков плевры в процесс вовлечена ткань легкого, за счет чего, вероятно, была достигнута лучшая адгезия после завершения формирования спаечных грубых и плотных пучков соединительной ткани. Во втором случае также достигается более плотное и более обширное склерозирование адгезивных участков плевры.

Плевра, спаечная болезнь, патоморфология, плевродез, инфракрасный лазер

Короткий адрес: https://sciup.org/143184765

IDR: 143184765 | DOI: 10.20340/mv-mn.2025.33(1).916

Текст краткого сообщения Патоморфологическая оценка результатов экспериментального способа лазерного плевродеза у крыс

Независимо от метода оперативного лечения, последнее условно разделено на три этапа: ревизия, резекция пораженного участка легкого и проведение манипуляций, направленных на стимуляцию процесса облитерации плевральной полости. Объем оперативного пособия при буллезной патологии легкого чаще всего ограничивается краевой или атипичной резекцией [5]. Торакотомия при этой патологии подразумевает тот же объем оперативного лечения. Однако, недостатком последней является частота возникновения осложнений – до 25-30% случаев. Это связано с широким воздействием на костно-мышечный каркас грудной стенки, вследствие чего возникает дыхательная недостаточность на достаточно длительный период времени.

Методы резекции легкого представлены не только ручными способами, но и методами с использованием специальных сшивающих аппаратов. Аппараты УО-40, УО-60, TLC-80 и TLC-100, осуществляют прошивание легочной ткани специальными скобками. Расположение скобочного шва бывает в виде прямой линии или в шахматном порядке [7]. Аппарат имеет рабочую часть, в которую заводится пораженный участок легкого, фиксируется и прошивается путем сведения рабочих поверхностей, после чего отсекается. Эти аппараты известны, просты в эксплуатации и удобны в использовании. Однако они не всегда обеспечивают герметичность резецированной эмфизематозной ткани. Это обусловлено силой натяжения висцеральной плевры при процессе прошивания. При расправлении легкого в местах прошивания могут возникать микроразрывы, приводящие к образованию свищей.

Цель исследования: патоморфоло-гическая оценка результатов экспериментального способа лазерного плевродеза у крыс при моделировании оперативного вмешательства в объеме атипичной резекции легкого по поводу буллезной эмфиземы.

Материалы и методы исследования. В соответствии с целью экспериментального исследования в оперативном блоке кафедры факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского были проведены серии экспериментов на белых крысах-самцах породы «Стандарт» в количестве 80 штук, массой 200±50 г. Все манипуляции и содержание животных было регламентировано этической комиссией Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (протокол № 2 от 15.09.2023). Условия содержания в виварии лабораторных животных соответствовали регламенту РД-АПК 3.10.07.02-09 «Методические рекомендации по содержанию лабораторных животных в вивариях научно-исследовательских институтов и учебных заведений», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики», ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами» (актуализированным от 01.01.2021). Все экспериментальные животные были разделены на две группы: по 40 крыс в каждой. В первую группу входили экспериментальные животные, которым осуществлялся плевродез париетального листка плевры. Во вторую группу входили экспериментальные животные, которым осуществлялся плевродез висцерального и париетального листка плевры.

Общую анестезию лабораторных животных производили по стандартному методу. В асептических условиях выполняли торакотомию через 5-6 межреберья от околопозвоночной до среднеключичной линии. В дальнейшем на область легких воздействовали излучением твердотельного лазера (лазерным аппаратом Lasermed 1-10 ближнего инфракрасного диапазона) длиной волны 1064 нм и экспериментально подобранной оптимальной мощностью 7-8 Вт.

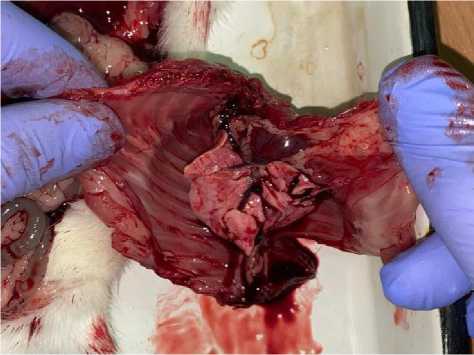

Рис. 1А. Фото макроскопической картины вскрытой грудной клетки крысы при лазерном плевродезе париетальной плевры

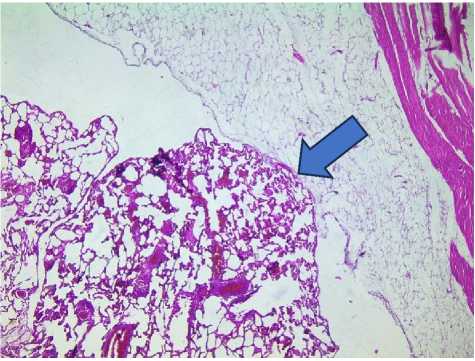

Рис. 2А. Микрофото гистологического препарата участка лазерного плевродеза париетальной плевры крысы (указано стрелкой). Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: х100

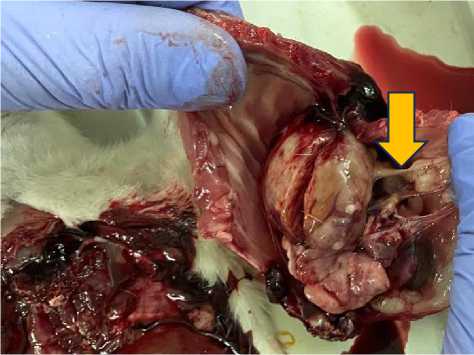

Рис. 1Б. Фото макроскопической картины вскрытой грудной клетки крысы при лазерном плевродезе обоих листков плевры Спайки (указано стрелкой)

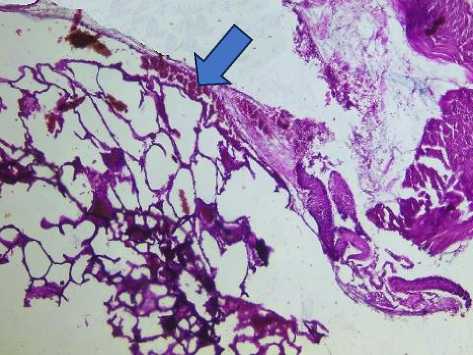

Рис. 2Б. Микрофото гистологического препарата участка лазерного плевродеза обоих листков плевры крысы (указано стрелкой). Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: х200

Для проведения гистологического исследования легкого и участков воздействия кусочки тканей предварительно фиксировали в 12% формалине, подвергали стандартной проводке, заливали в парафин, после чего изготавливали стандартные гистологические срезы на микротоме. Срезы толщиной 6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином для оценки общей гистологической картины.

Результаты и обсуждение. Макроскопически в плевральной полости лабораторных животных первой группы (осуществление лазерного плевродеза только на париетальный листок плевральной полости) на легком определялись рыхлые тканевые спайки в области нижней доли размерами 1х0,2 см с участками кровоизлияний (рис. 1А). Ткань легкого была обычной консистенции. В плевральной полости лабораторных животных второй группы, которым оказывалось воздействие на висцеральный и париетальный листки плевральной полости (рис. 1Б), определялись рыхлые наложения волокнистой ткани на покрывающих ребра плевре в виде узлов размерами 0,9х0,7 см с рыхлыми спайками, тянущимися к висцеральной плевре, висцеральная плевра на участке 1х1,5 см была белесоватого цвета. Ткань легкого при этом выглядела отечной.

При микроскопическом исследовании на 14 день после проведения оперативного вмешательства в области воздействия на париетальный листок плевральной полости лабораторных животных первой группы определяется формирование рыхлой волокнистой соединительной