Патоморфологические изменения при врожденной нефро- и кардиомиопатии у жеребенка

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Чистопородное разведение лошадей часто со-пряжено с появлением мутаций различных генов, что приводит к рождению молодняка с различными врожденными заболеваниями. Наследственные пороки могут проявляться как в виде анатомиче-ских аномалий, видимых невооруженным глазом, так и в виде изменений на тканевом, клеточном и субклеточном уровнях, что значительно затруд-няет прижизненную диагностику патологических процессов. Изучение патоморфологических изме-нений при различных видах наследственных пато-логий на органном и клеточном уровнях крайне важно как для своевременной диагностики, так и для дифференциации их от патологических со-стояний, развивающихся в раннем постнатальном периоде, но не являющихся врожденными. Прове-дено исследование патолого-анатомических и гистологических изменений органов и тканей трупа одного из жеребят, павших в первые дни жизни и являющихся потомством разных матерей, но одного и того же чистопородного жеребца - предположительно носителя мутационных генов. При изучении патоморфологических изменений было установлено основное заболевание, являю-щееся синтропией врожденных патологических состояний: патологии почек (гломеруло- и тубу-лопатии), сердечной и скелетной мускулатуры (дилятационной кардиомиопатии и глубокой бел-ковой дистрофии), определены основные осложне-ния, приведшие к смерти животного, - почечная недостаточность, уремическая энцефалопатия, массивный асцит, тромбоз левого желудочка сердца, сердечно-легочная недостаточность и асфиксия. Данные патолого-анатомического вскрытия были подтверждены гистологическим исследованием измененных органов и тканей, при которых было установлено наличие глубоких де-генеративных процессов. Для исключения болез-ней инфекционной этиологии проведены лабора-торные исследования патолого-анатомического материала. В ходе комплексного анализа получен-ных данных был опровергнут прижизненный диаг-ноз и подтверждена врожденная природа патоло-гических процессов, в результате чего была про-изведена выбраковка племенного жеребца-производителя - носителя мутантных генов.

Жеребята, чистопородное разведение лошадей, врожденные пороки, карди-миопатия, нефропатия, патоморфология

Короткий адрес: https://sciup.org/140224463

IDR: 140224463 | УДК: 619:616-056.7:091.1:636.1

Текст научной статьи Патоморфологические изменения при врожденной нефро- и кардиомиопатии у жеребенка

Введение . Широко практикуемая в коневодстве система чистопородного разведения способствует не только формированию и закреплению у животных определенных фенотипических и физиологических характеристик, но и накоплению мутантных генов, которые неизбежно возникают в каждом новом поколении. В настоящее времени у лошадей описано более двухсот наследуемых дефектов и заболеваний, многие из которых встречаются не только у животных других биологических видов, но также и у человека [1-4].

В различных литературных источниках описаны разнообразные несовместимые с жизнью анатомические пороки у новорожденных жеребят, наиболее часто встречающимися из которых являются такие, как атрезия прямой кишки, абрахия грудных конечностей, аномалии формирования локтевой и большой берцовой костей, искривление шеи и т.д., которым часто сопутствуют патологические изменения других органов и систем организма - нервной, мочеполовой, эндокринной, пищеварительной. Подобные аномалии описаны у чистокровных лошадей самых разных пород. При этом родители жеребят с перечисленными дефектами имели нормальный фенотип, что указывало на рецессивный тип наследования подобных нарушений [4, 5].

К врожденным порокам почек у новорожденных жеребят, помимо тяжелых анатомических аномалий, таких как врожденное отсутствие почек, кистозная трансформация почечной ткани или иные урологические дефекты, относятся также наследственные нефропатии, которые могут затрагивать различные уровни нефрона и выражаться как в виде гломеру-ло-, так и тубулопатии. Клинически данные патологии проявляются в виде нефротического синдрома-состояния, сопровождающегося массивной протеи нурией, а также генерализованными отёками подкожной клетчатки, половых органов, асцитом, гидротораксом, реже гидроперикардитом [1, 2]. Особое место среди генетических дефектов занимают наследственные нарушения обмена веществ, одним из которых является дефицит гликоген-ветвящегося фермента (Glycogen Branching Enzyme Deficiency,

GBED) - аутосомальная наследственная патология, передающаяся по рецессивному типу, характеризующаяся развитием у новорожденных сердечнолегочной недостаточности и гибелью в первые дни жизни [4].

Учитывая разнообразие генетически наследуемых дефектов у чистокровных лошадей и то, что использование в разведении некачественных производителей - носителей генных мутаций приводит к снижению жизнестойкости, плодовитости и устойчивости к заболеваниям популяции, их своевременная диагностика, в том числе и патоморфологиче-ская, является актуальной темой для исследования.

Цель исследований . Изучение патоморфологи-ческих изменений органов и тканей при врожденной нефро- и кардиомиопатии у жеребенка.

Материалы и методы исследований . Исследования проведены в 2017 году на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». Объектом патологоанатомического исследования являлся труп жеребенка четырехсуточного возраста, тракененской породы, содержавшегося на конеферме Красноярского ГАУ. Данный жеребенок являлся одним из нескольких павших в первые дни жизни жеребят, являющихся потомством разных матерей, но одного и того же чистопородного жеребца - предположительно носителя мутационных генов. Вскрытие трупа жеребенка осуществлялось в полубоковом положении, органы извлекались методом частичной эвисцерации. Было проведено гистологическое исследование взятого патолого-анатомического материала: кусочков печени, почек, лимфатических узлов, селезенки, головного мозга сердечной и скелетной мускулатуры. Срезы изготавливались на санном микротоме MC-2 и окрашивались гематоксилином и эозином, микроскопия осуществлялась на бинокулярном световом микроскопе.

С целью исключения специфической инфекции патологический материал от трупа (кусочки паренхиматозных органов, трубчатой кости, а также марлевые тампоны с содержимым из носовой полости и мазки-отпечатки из селезенки и лимфатических узлов) направлялся в КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория» г. Красноярска для проведения лабораторных исследований, в результате которых инфекция была исключена.

Результаты исследований и их обсуждение . Изучение анамнеза показало: жеребенок родился 24.01.2017 года, все профилактические мероприятия ожеребившейся кобыле были проведены согласно плану противоэпизоотических мероприятий.

С момента рождения у животного наблюдалась выраженная олигонурия, через трое суток отмечалось появление следующих симптомов: резкое увеличение объема живота, значительное напряжение брюшной стенки, животное принимало лежачее положение. Ветеринарными специалистами был поставлен предварительный диагноз – метеоризм желудочно-кишечного тракта – и назначено следующее лечение: энтеросорбирующие, спазмолитические и противобродильные средства, а также активный моцион. В течение последующих 12 часов наблюдалось резкое увеличение объема живота и мошонки, в полости которых при пальпации обнаруживалась жидкость. В связи с чем животному была проведена хирургическая операция – кастрация и ушивание паховых и пупочного колец, в ходе оперативного вмешательства в брюшной полости было обнаружено содержимое в виде 20 литров жидкости соломенного цвета, на основании чего был поставлен диаг- ноз – асцит. В послеоперационный период животному было назначено поддерживающее лечение – диуретические, нормализующие тканевой обмен и стимулирующие метаболизм в центральной нервной системе средства. Спустя восемь часов после проведения хирургической операции жеребенок пал.

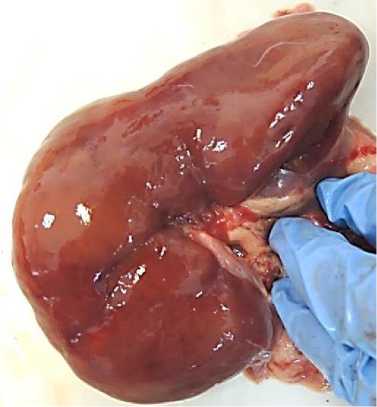

При проведении патолого-анатомического вскрытия трупа жеребенка была обнаружена следующая патоморфологическая картина: в почках наблюдались изменения, характерные для врожденной нефропатии, патоморфологически выражающейся признаками дегенеративных процессов паренхимы: почки неравномерно окрашенные, с участками серо-желтого цвета, на разрезе граница между корковым и мозговым веществом стерта, корковое вещество – темно-красного цвета, мозговое – бледное, серого цвета, юкстамедуллярная зона – гиперемирована, консистенция органа дряблая, водянистая (рис. 1, 2).

Рис. 1. Почка жеребенка: неравномерная окраска поверхности органа

Рис. 2. Почка жеребенка: отсутствие четкой границы между корковым и мозговым веществом

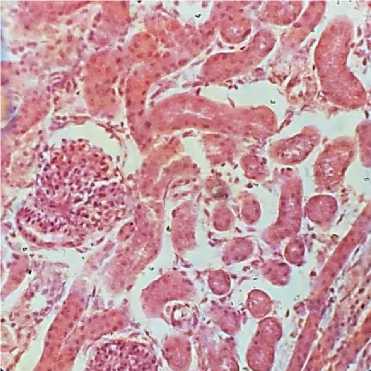

При микроскопическом исследовании почек были обнаружены изменения, характерные для гломеру-ло- и тубулопатии: в эпителиальных клетках большинства канальцев отмечается выраженная белковая зернистая дистрофия – цитоплазма клеток набухшая, границы – нечеткие, ядра клеток проксимальных извитых канальцев в состоянии кариопик-ноза или кариолизиса, в некоторых клетках наблюдается разрушение апикального полюса. Просветы большинства канальцев значительно сужены, полностью отсутствуют или заполнены бледно- розовыми слабозернистыми массами, представляющими собой цилиндры из фрагментов слущен-ных клеток эпителия. Местами видны разрывы базальных мембран канальцев – тубулорексис. Структура большинства мальпигиевых клубочков нарушена, в просветах капсул Боумена-Шумлянского – значительное количество прозрачного или слабозернистого содержимого бледно-розового цвета. Кровенаполнение почечных клубочков – умеренное. Строма органа – отечна (рис. 3, 4).

Рис. 3. Почка жеребенка (окраска гематоксилин-эозином; х400): кариолизис, плазморексис эпителиоцитов и тубулорексис проксимальных канальцев

Рис. 4. Почка жеребенка (окраска гематоксилин-эозином; х400): зернистая дистрофия эпителиоцитов дистальных канальцев

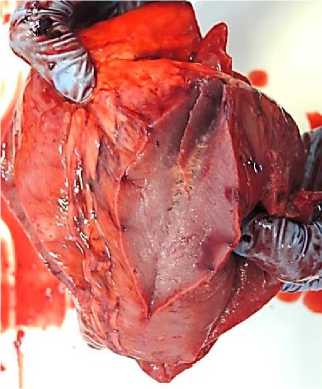

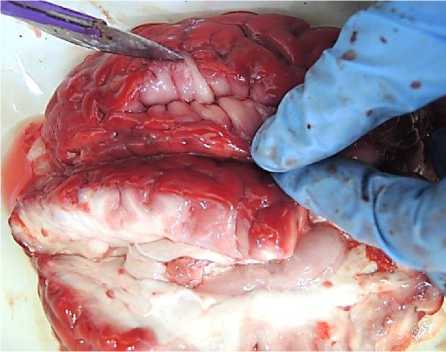

При исследовании сердца обнаружены признаки, характерные для врожденной дилятационной кардиомиопатии, характеризующиеся гипертрофией стенки правого желудочка, расширением полости левого желудочка сердца, а также дистрофией миокарда. Сердце увеличено, округлой формы, миокард неравномерно окрашен, цвета «вареного мяса», с участками серо-желтого цвета, на разрезе рисунок мышечных волокон не выражен, консистенция сердечной мышцы – плотная, структура – однородная (рис. 5). Толщина стенок правого и левого желудочков практически одинакова – 2,0 и 2,5 см соответст- венно, в их полостях резко выступают увеличенные в объеме папиллярные мышцы и утолщенные трабекулы. В полости левого желудочка – скопление значительного количества плотных пористых масс желтого цвета, с трудом отделяющихся от эндокарда. Правые сердечные полости заполнены большим количеством рыхлых свертков крови черно-красного цвета (рис. 6).

Рис. 5. Сердце жеребенка: гипертрофия стенки правого желудочка, зернистая дистрофия миокарда

Рис. 6. Сердце жеребенка: тромботические массы в полости левого желудочка сердца

При микроскопическом исследовании миокарда были обнаружены изменения, характерные для гипертрофии, выраженной белковой зернистой дистрофии и некроза кардиомиоцитов: мышечные волокна набухшие, утолщены, часто с утратой продольной исчерченности, бесструктурные. Ядра кардиомиоцитов увеличены в объеме, имеют округлую или неправильную форму, бледно окрашены, некоторые ядра в состоянии кариопикноза и кариолизи-са. При этом признаков, указывающих на воспалительный характер изменений миокарда, не наблюдалось.

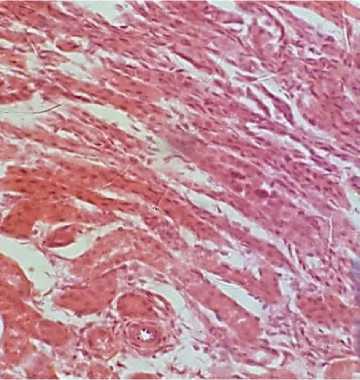

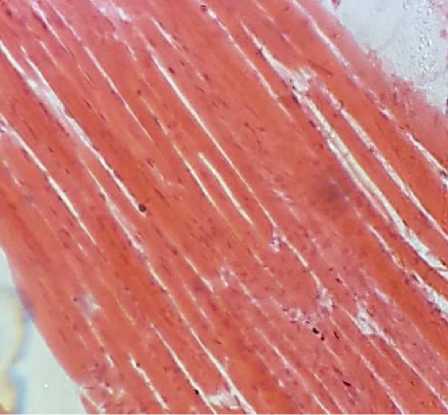

При макро- и микроскопическом исследовании скелетной мускулатуры обнаруживались изменения, аналогичные изменениям в миокарде. Скелетные мышцы неравномерно окрашены, с выраженным серым оттенком, дряблые, рисунок строения выражен слабо (рис. 7). При микроскопическом исследовании изменения были характерны для зернистой дистрофии и некроза – мышечные волокна набухшие, границы между ними слабо различимые, ядра в состоянии кариолизиса, цитоплазма – мутная, поперечная и продольная исчерченность слаборазличимы, структура большинства волокон – гомогенная. В некоторых группах бледноокрашенных мышечных волокон отмечался разрыв сарколеммы и распад саркоплазмы (рис. 8).

Рис. 7. Скелетная мускулатура жеребенка: врожденная миопатия

Рис. 8. Скелетная мускулатура жеребенка (окраска гематоксилин-эозином; х400): зернистая дистрофия и некроз мышечных волокон

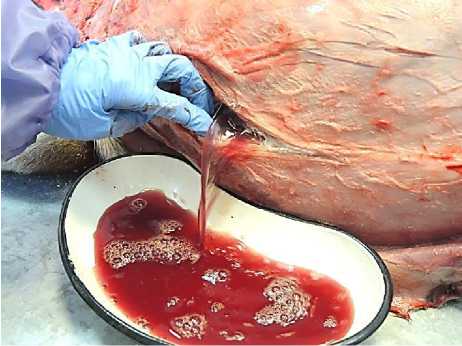

При исследовании брюшной полости в ней обнаруживалось содержимое в виде семи литров прозрачной жидкости красноватого цвета – отечного транссудата, серозные покровы – гладкие, блестящие, серо-белого цвета, что указывало на отсутствие признаков воспаления (рис. 9).

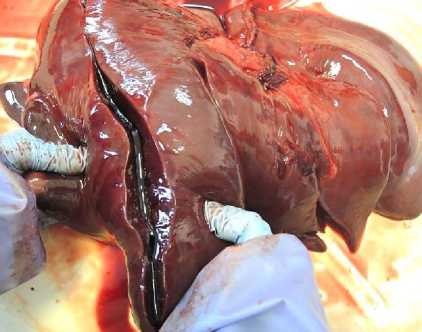

Патолого-анатомические изменения печени характеризовались развитием картины острой застой- ной гиперемии и врожденной очаговой зернистожировой дистрофии (рис. 10).

Изменения в легких характеризовались картиной острой застойной гиперемии и отека. При исследовании селезенки и лимфатических узлов – патомор-фологических изменений не наблюдалось.

Рис. 9. Содержимое брюшной полости жеребенка: массивный асцит

Рис. 10. Печень жеребенка: острая застойная гиперемия и зернисто-жировая дистрофия

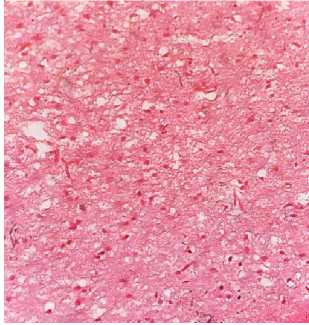

В тканях головного и спинного мозга патоморфо-логические изменения соответствовали картине острого отека оболочек и вещества головного мозга, характерной для уремической энцефалопатии (рис. 11). При микроскопическом исследовании обнаруживалось следующее: оболочки утолщены, разрыхлены, разволокнены за счёт отёка, сосуды – различного кровенаполнения. В веществе мозга наблюдается неравномерное кровенаполнение сосудов – от умеренного до значительного. Выраженный отёк вещества мозга проявлялся просветлением периваскулярных пространств; перицеллюлярных пространств – диффузным сетчатым отёком (рис. 12).

Рис. 11. Головной мозг жеребенка: отек оболочек и вещества головного мозга

Рис. 12. Головной мозг жеребенка: (окраска гематоксилин-эозином; х400): диффузный сетчатый отёк

При проведении дифференциальной диагностики инфекционные болезни были исключены посредством лабораторных исследований патолого- 1. анатомического материала. На неинфекционную этиологию патологических процессов также указывало отсутствие воспалительных изменений в лим- 2. фатических узлах, селезенке и других исследуемых органах и тканях. Врожденный характер патологий подтверждался также фактом наличия неоднократных случаев рождения нежизнеспособного потомст- 3.

ва от одного из родителей данного жеребенка, а именно – жеребца. Ранее у потомства данного производителя также отмечались наследуемые дегене- 4. ративные процессы паренхиматозных органов и несостоятельность желудочно-кишечного тракта.

Выводы . Анализируя данные патолого- 5. анатомического и патогистологического исследования трупа жеребенка, можно заключить следующее: смерть животного наступила от полипатии (комбинированное конкурирующее основное заболевание) в виде синтропии врожденных патологических состояний: патологии почек (гломеруло- и тубулопатии), сердца (дилятационной кардиомиопатии), а 1. также дегенеративных изменений скелетной мускулатуры (глубокой белковой дистрофии), приведших к почечной недостаточности (олигоанурическая ста- 2.

дия), уремическому синдрому, в том числе к энцефалопатии (уремической), массивному, напряженному асциту, тромбозу левого желудочка сердца, сердечно-легочной недостаточности и асфиксии. 3.

Таким образом, учитывая увеличение количества случаев наследственных заболеваний у молодняка чистопородных лошадей, изучение патоморфологи- 4. ческих изменений органов и тканей при врожденных патологиях у новорожденных жеребят необходимо как для своевременной диагностики, так и для диф- 5.

ференциации их от патологических состояний, развивающихся в раннем постнатальном периоде, а также для выбраковки производителей – носителей мутантных генов.

Список литературы Патоморфологические изменения при врожденной нефро- и кардиомиопатии у жеребенка

- Храброва Л.А. Генетические аномалии и болезни лошадей//Коневодство и конный спорт. -2006. -№ 6. -С. 17-21.

- Храброва Л.А. Новые горизонты селекции//Конный мир. -2003. -№ 1. -URL: http://horseworld.ru/modules/AMS/article.php?storyid=430 2017/11/22.

- Храброва Л.А. Генетические болезни и дефекты лошадей//Коневодство и коннный спорт. -2014. -№ 1. -С. 16.

- Finno C.J., Spier S.J., Valberg S.J. Equine dis-ease by known genetic mutation//Veterinary Journal. -2009. -Vol. 179. -P. 336-347.

- Andersson L.S., Juras R., Ramsey D.T. Equine multiple congenital ocular anomalies maps to a 4.9 megabase interval on horse chromosome 6//BMC Genetics. -2008. -№ 8. -P. 88-92.