Патоморфологические изменения в органах кошки при аденокарценоме

Автор: Залялов И.Н., Булатова Э.Н., Константинова И.С.

Статья в выпуске: 3 т.247, 2021 года.

Бесплатный доступ

Онкологические болезни непродуктивных животных получают все большее распространение в ветеринарной практике особенно в условиях крупных городов. В основе опухолевого роста лежит безграничное неконтролируемое организмом размножение клеток, что приводит к комплексу структурно-функциональных нарушений. Несмотря на значительные достижения современной ветеринарной медицины в области диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей у животных, остаются проблематичными вопросы гистологической и цитологической диагностики форм проявления этой патологии. Многолетние статистические данные убеждают в наличии тенденции к нарастанию случаев проявления онкологической патологии у домашних плотоядных животных, особенно в злокачественной форме.

Патоморфология, кошка, онкология, легкие, патологическая гистология

Короткий адрес: https://sciup.org/142229183

IDR: 142229183 | УДК: 616-091:616-006.6:636.8 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-247-3-70-74

Текст научной статьи Патоморфологические изменения в органах кошки при аденокарценоме

Онкологические болезни непродуктивных животных получают все большее распространение в ветеринарной практике особенно в условиях крупных городов. В основе опухолевого роста лежит безграничное неконтролируемое организмом размножение клеток, что приводит к комплексу структурнофункциональных нарушений. Несмотря на значительные достижения современной ветеринарной медицины в области диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей у животных, остаются проблематичными вопросы гистологической и цитологической диагностики форм проявления этой патологии. Многолетние статистические данные убеждают в наличии тенденции к нарастанию случаев проявления онкологической патологии у домашних плотоядных животных, особенно в злокачественной форме.

Опухоли лёгких у домашних кошек характеризуются относительно длительным латентным течением, преимущественно у животных старше 1012 лет. Часто злокачественное новообразование диагностируется как случайная находка, вследствие проведения комплексной клинической диагностики, а чаще после патологоанатомического вскрытия трупа животного. У кошек и собак среди встречаемых неоплазий опухоли лёгких составляют до 0,3-2 %.

Многие вопросы диагностики, патогенеза, развития осложнений при злокачественных новообразованиях остаются мало изученными, особенно в плане структурного анализа возникающих изменений [1, 2 ,3 ,4, 5].

Цель исследования - проведение патоморфологической гистологической диагностики органов и тканей кошки в возрасте 11 лет с клиническим диагнозом «хроническая легочная недостаточность».

Материал и методы исследований . Исследования были проведены на кафедре анатомии, патологической анатомии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в августе 2020 года. Кошка, содержалась исключительно в домашних условиях, не контактировала с другими животными и получала полнорационный сухой корм для кошек Royal Canin два раза в день. Животное ежегодно подвергалось профилактической вакцинации против инфекционных болезней. У больного животного наблюдали: нарушения координации движений, учащенное поверхностное дыхание, снижение пищевой возбудимости. Вскрытие трупа павшей кошки проводили по методу Г.В. Шора.

Для проведения гистологических исследования кусочки легких кошки фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина. После обезвоживания в этаноле возрастающей плотности патологический материал уплотняли пропитыванием в расплавленном парафине. Гистологические срезы толщиной 8-10 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Изготовленные гистологические препараты изучали в светооптический микроскоп Carl Zeiss.

Выбранные участки фотографировали цифровой фотокамерой Sony Cyber-shot DSC-W510.

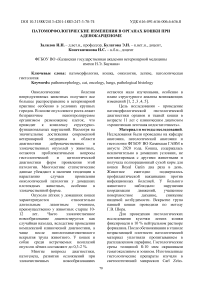

Результат исследований . При осмотре поверхностных и глубоких участков диафрагмальных долей обнаруживали светло серые очаги различной величины и формы опухолевого роста (Рисунок 1).

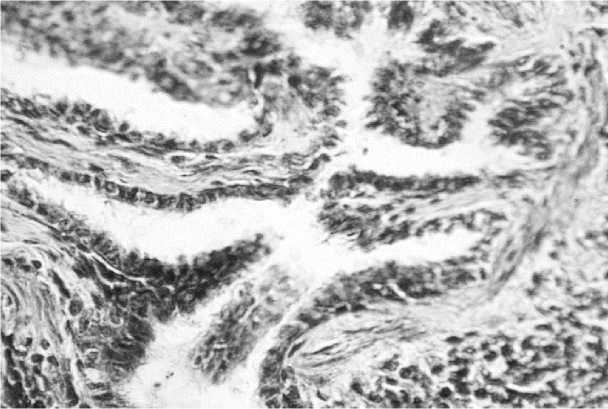

В дыхательных путях этих

образований признаки папиллярной Пораженные

отмечали выраженные специализированной аденокарциномы. участки выделялись

многочисленными

пальцевидными

выростами эпителия в просвет дыхательных путей закрывая значительную площадь поверхности сечения среза дыхательных путей (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Множественные метастазы в легких кошки

Рисунок 2 – Образование папиллярных структур в просвете бронхов из не дифференцированных мелких атипичных эпителиоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Х 380

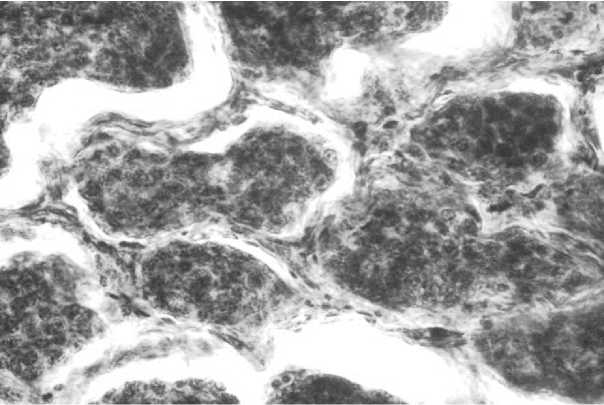

Небольшие по величине клетки бронхиального эпителия в этих участках выделялись увеличенными округлоовальной формой, гиперхромными ядрами. Цитоплазма в них утрачивала полярную структуру и обнаруживались в виде оксифильного ободка вокруг ядра. Эти изменения в эпителии бронхов отражали злокачественный клеточный метаморфоз, активное течение пролиферации, приводящие к значительным нарушениям их дренажной функции. Опухолевый процесс метастазировался в респираторном отделе легких и обнаруживался в виде многочисленных мелких и крупных очагов разрастания атипичного альвеолярного эпителия, вплоть до полного заполнения многочисленных полостей альвеолярных ходов и ацинусов (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Заполнение просвета альвеол не дифференцированными клетками. Окраска гематоксилином и эозином. Х 180

Цитологические новообразованного

эпителия показали

новообразованных

исследования альвеолярного наличие в альвеолоцитах признаки клеточного атипизма.

Злокачественные эпителиальные клетки имели чрезвычайно крупные ядра овальной или неправильной формы. В просветленной кариоплазме располагались многочисленные мелкие и средней величины гиперхромные зерна хроматина.

Отмеченное состояние ядер альвеолоцитов указывает на выраженное проявление феномена дисперсии (фрагментации) хроматина ядер, что соответствовало массовому проявлению патологических митозов.

Избыточное скопление злокачественных клеток в полостях альвеолярных ходов и ацинусов в значительной степени нарушало гемоциркуляцию в респираторных капиллярах, что в свою очередь приводило к нарастающей гипоксии пораженных участков органа. Как отражение нарастающего нарушения газообмена в респираторном отделе легких образовывались очаги хронической компенсаторной альвеолярной эмфиземы и разрастания волокнистой соединительной ткани.

Нарастание гипоксии в органе сопровождалось резким усилением синтетической активности фибробластов, формирующих вокруг очагов новообразованной эпителиальной ткани. Обширные участки разрастания коллагеновых волокон окружали пораженные опухолями участки легких.

В легких кошки происходили взаимосвязанные патологические процессы, возникшие в результате медленного формирования первичного новообразования в бронхиальном эпителии в области корня бронхиального дерева. Последовавшие за этим нарастание недостаточности дренажной функции воздухоносных и дыхательных путей, гемо-и лимфоциркуляторные расстройства, способствовали активизации метастазов в респираторные сегменты органа. Параллельно развивающиеся склеротические, атрофические процессы ускоряли формирование апневматических участков и зон некробиоза в легких.

Обнаруженный в очагах опухолевого роста процесс постепенного заполнения просветов бронхов и бронхиол, альвеолярных ходов и ацинусов атипичными клетками новообразованного эпителия, указывал на преимущественно экзофитный и инфильтрирующий рост, что также подтверждает злокачественность выявленного наблюдаемого опухолевого процесса. Проведенные структурные исследования легких позволяют заключить, что у данного животного возник онкологический процесс с множественным поражением легких, включая воздухоносные пути и респираторный отдел. Патологические изменения в легких соответствовали бронхолегочной аденокарциноме с экзофитным патологическим ростом атипичных клеток. В образовавшихся папиллярных структурах бронхов обозначались мелкие не дифференцированные эпителиоциты с гиперхромнными ядрами. Дальнейший ивазивный экзофитный рост опухолевой ткани проявился обильным скоплением не дифференцированных атипичных эпителиоцитов в ацинусах и альвеолярных ходах, который завершал патологический процесс.

Заключение. Выявленные в легких признаки тканевого и клеточного метаморфоза в виде пальцевидных разрастаний не дифференцированного бронхиального эпителия, экзофитной инфильтрации альвеолярных ходов и ацинусов крупными атипичными эпителиоцитами, соответствовали аденокарциноме, осложненной реактивным разрастанием окружающей волокнистой соединительной ткани, возникновением апневматических очагов, местной дисциркуляцией крово- и лимфотока. Наличие крупных очагов опухолевого роста, многочисленность метастазов в легких и других органах указывают на первичное поражение органов дыхания как первоисточника онкологического процесса в организме животного.

Резюме

Онкологические болезни непродуктивных животных получают все большее распространение в ветеринарной практике особенно в условиях крупных городов. В основе опухолевого роста лежит безграничное неконтролируемое организмом размножение клеток, что приводит к комплексу структурно-функциональных нарушений. Несмотря на значительные достижения современной ветеринарной медицины в области диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей у животных, остаются проблематичными вопросы гистологической и цитологической диагностики форм проявления этой патологии. Многолетние статистические данные убеждают в наличии тенденции к нарастанию случаев проявления онкологической патологии у домашних плотоядных животных, особенно в злокачественной форме.

Zalyalov I.N., Bulatova E.N., Konstantinova I.S. Summary

Oncological diseases of unproductive animals are becoming increasingly common in veterinary practice, especially in large cities. The basis of tumor growth is the unlimited uncontrolled reproduction of cells by the body, which leads to a complex of structural and functional disorders. Despite the significant achievements of modern veterinary medicine in the field of diagnosis of benign and malignant tumors in animals, the issues of histological and cytological diagnosis of the forms of manifestation of this pathology remain problematic. Long-term statistical data show that there is a tendency to increase the incidence of oncological pathology in domestic carnivores, especially in the malignant form.

Список литературы Патоморфологические изменения в органах кошки при аденокарценоме

- Вахрушева, Т.И. Онкология / Т.И. Вахрушева // Учебное пособие. -Красноярск, 2018. - 330 с.

- Кириллов, Е.Г. Патогистологические изменения в кишечнике телят больных криптоспоридиозом / Е.Г. Кириллов, И.Н. Залялов, Д.Г. Латыпов [и др.] / Ученые записки Казанской ГАВМ. - 2016. - № 226 (2). - С. 86-90.

- Константинова, И.С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии животных /И. С. Константинова, Э. Н. Булатова, В. И. Усенко. - С-Пб.: Изд. "Лань", 2015. -352 с.

- КТ-ассистированная биопсия новообразований органов грудной клетки у 46 кошек / Е. Л. Кемельман [и др.] // Российский ветеринарный журнал. - 2017. - № 6. - С. 9-13.

- Латыпов, Д.Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней животных. 2-e изд перераб / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. - СПб.: Изд. "Лань", 2015. - 384 с.