Патоморфология апостематозного нефрита у крупного рогатого скота

Автор: Вахрушева Татьяна Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - анализ патоморфологических изменений органов и тканей при гнойном эмболическом нефрите у крупного рогатого скота с установлением этиопатогенеза заболевания и проведением дифференциальной диагностики. Изучена патоморфологическая картина изменений при апостематозном нефрите у коровы, установлены характерные патогномоничные макро- и микроскопические признаки основного заболевания и развившегося на его фоне осложнения, а также причинно-следственная связь между ними. Проведена дифференциальная диагностика апостематозного нефрита от других клинико-анатомических форм нефрита. Объектами исследования являлись органы и ткани трупа коровы голштиской черно-пестрой породы. Патолого-анатомическое вскрытие проводилось методом частичного расчленения органокомплекса. При секции трупа брался материал для гистологического исследования - фрагменты тканей почек, легких, регионарных лимфатических узлов, миокарда, селезенки, печени, головного мозга, который фиксировался в 10 % нейтральном растворе формалина, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе Levenhuk 320. Микрофотосъемку и анализ микрофотографий проводили на фотоаппарате Canon EOS 1100D. Для проведения дифференциальной диагностики в лабораторию отправлялся патолого-анатомический материал, инфекция была исключена во всех случаях. Результаты исследования органов и тканей показали, что острый двусторонний апостематозный нефрит явился основным осложнением гнойно-катаральной бронхопневмонии, обусловившим смертельный исход болезни. Эмболический гнойный нефрит развился в результате метастатического заноса бактериальных эмболов в сосуды почек с последующим поражением гломерулярного и тубуло-интерстициального аппарата органа, которые в совокупности с гипоперфузией коры на фоне бактериально-токсического шока обусловили развитие острой почечной недостаточности и уремического синдрома. Ключевыми патоморфологическими признаками апостематозного нефрита являются множественные очажки гнойного воспаления в коре почек, первичное поражение клубочков, дегенеративно-некротические изменения эпителиоцитов канальцев, а также наличие в организме обширного очага гнойного воспаления, хронологически предшествующего нефриту в сочетании с отсутствием общесептических изменений. Полученные данные расширяют представление об этиопатогенезе и морфологии гнойничкового нефрита, что позволит оптимизировать применяемые методы прижизненной и посмертной диагностики заболевания.

Крупный рогатый скот, апостематозный нефрит, эмболический гнойный нефрит, воспалительные заболевания почек

Короткий адрес: https://sciup.org/140254760

IDR: 140254760 | УДК: 619: | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-3-117-126

Текст научной статьи Патоморфология апостематозного нефрита у крупного рогатого скота

Введение . Нефриты – группа воспалительных заболеваний почек инфекционной, аллергической или токсической природы с вовлечением в патологический процесс сосудов почки, тубулоинтерстициальной ткани (системы канальцев) и чашечно-лоханочной системы. Среди болезней почек у крупного рогатого скота, по данным различных авторов, на нефриты различного характера приходится от 41,9 до 57,0 %. Особо восприимчивыми к данной группе заболеваний являются животные с повышенной реактивностью – молодняк и взрослые животные племенного стада, у которых часто наблюдаются нарушения рефлекторного кровообращения в почках на фоне переохлаждения [1–3]. Нефриты у животных редко являются основным заболеванием, в основном они проявляются как осложнения при инфекционных и гнойно-септических процессах, вследствие чего имеют стертую клиническую картину и часто своевременно не диагностируются при жизни, что ведет к тяжелым осложнениям, неполной реконвалесценции или летальному исходу [1, 2]. Нефриты имеют серьезный прогноз в развитии хронической почечной недостаточности, в связи с чем необходима их ранняя диагностика и проведение адекватной терапии.

Классификация нефритов зависит от этио-патогенеза и клинико-морфологических характеристик патологического процесса, у животных выделяют несколько форм нефритов, в том числе экссудативные нефриты, к которым относят серозный и гнойный [1]. Гнойный нефрит может иметь гематогенное или уриногенное происхождение, причем первая форма у крупного рогатого скота встречается гораздо чаще. Причиной развития эмболического (гематогенного) гнойного нефрита является занос бактериальных эмболов в почки по кровеносному руслу вследствие развития бактериемии, в том числе при септицемии и септикопиемии, при этом поражается преимущественно кора почки, изменения мозгового вещества, сосочков и лоханки менее выражены. Предшествующим нефриту очагом гнойного воспаления чаще всего могут быть такие патологические процессы, как инфекционный полипозно-язвенный эндокардит, сопровождающийся поражением клапанного аппарата сердца и эндотелия, гнойный метрит, мастит, омфалит, травматический ретикулоперитонит, гнойные артриты [2–4].

Разновидностью эмболического гнойного нефрита является апостематозный нефрит (лат. nephritis apostematosa ; от греческого аpostema – нарыв, абсцесс; синоним: нефрит гнойничковый) – интерстициальный нефрит, характеризующийся возникновением множественных гнойных очагов, преимущественно в коре почки, который развивается вследствие ограниченного метастазирования бактериальных эмболов из очагов хронического гнойного воспаления без предшествующего септического процесса. Патоморфологически апостематозный нефрит часто отличается односторонней локализацией [5, 6].

Патогенез эмболического гнойного нефрита характеризуется попаданием гноеродных микроорганизмов с током крови в кровеносные сосуды почек, где они локализуются в капиллярах коры и мозгового вещества, а также в артериолах клубочков, далее попадая в их капсулу, канальцы и интерстициальную ткань, вызывая развитие микроабсцессов и дегенеративно-некротические изменения. При эмболии сосудов более крупного калибра в ткани органа могут развиться инфаркты. Подобные изменения сопровождаются выраженной функциональной недостаточностью почек и развитием уремии, в связи с чем гнойный нефрит, наряду с септическим процессом, является одним из самых тяжелых осложнений основного заболевания, что требует детального изучения его этиопатогенеза с установлением причинно-следственных связей и последовательности развития между первичным источником гнойного воспаления и изменениями в почках для последующей разработки грамотной тактики лечения и профилактики [7–9].

При посмертной и дифференциальной диагностике эмболического гнойного нефрита необходимо учитывать его морфологическое сходство с восходящим гнойным нефритом, имеющим уриногенное происхождение, связанное с распространением воспалительного процесса при гнойном вагините, уретрите или уретерите, развивающихся часто после отела, с наиболее высоким риском возникновения повторнородящих коров [3, 7–9].

Дифференциальная диагностика различных вариантов поражения почек при наличии основного заболевания может вызывать значительные затруднения у ветеринарных специалистов, что ведет к широкой распространенности подобных осложнений, отсутствию своевременного лечения, значительному количеству летальных исходов и вынужденным убоям, при этом в современной научной литературе информации о патоморфологической диагностике эмболических нефритов у крупного рогатого скота представлено недостаточно, что делает тему исследования актуальной.

Цель исследования : анализ патоморфологи-ческих изменений органов и тканей при гнойном эмболическом нефрите у крупного рогатого скота с установлением этиопатогенеза заболевания и проведением дифференциальной диагностики.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлся труп коровы голшти- ской черно-пестрой породы, возраст – 4 года. Патолого-анатомическое вскрытие трупа проводилось методом частичного расчленения органокомплекса. При секции трупа брался материал для гистологического исследования – фрагменты тканей почек, легких, регионарных лимфатических узлов, миокарда, селезенки, печени, головного мозга, который фиксировался в 10 % нейтральном растворе формалина, срезы изготавливались на микротоме «Техном МЗП-01», окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе Levenhuk 320. Микрофотосъемку и анализ микрофотографий проводили на фотоаппарате Canon EOS 1100D.

Патолого-анатомический материал для лабораторного исследования – кусочки почек, легких, лимфатических узлов, селезенки, печени – отправлялся в КГКУ Красноярский отдел ветеринарии, инфекция была исключена.

Результаты исследования и их обсуждение . При изучении анамнеза павшего животного установлено, что на ранних стадиях болезни у коровы выявлялось снижение продуктивности и аппетита, вялость, одышка, при аускультации прослушивались хрипы. Через трое суток отмечался кашель с хлопьями слизисто-гнойного экссудата, учащенное, поверхностное дыхание, животное принимало лежачее положение, на восьмой день болезни обнаруживалось непроизвольное мочеиспускание в виде «капающей мочи». При ректальном исследовании выявлялось увеличение размеров обеих почек. Через 12 сут от начала проявления клинических симптомов животное пало.

При проведении секции трупа наиболее выраженные патоморфологические изменения локализовались в легких и почках, характеризующиеся развитием гнойного воспаления.

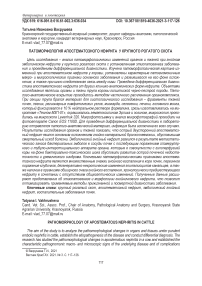

Макроскопическая картина легких соответствовала острой двусторонней тотальной гнойно-катаральной бронхопневмонии: ткань органа неспавшаяся, под плеврой и на разрезе выявлялись множественные пятнистые кровоизлияния и участки гнойного расплавления неправильной формы, различной величины – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в диаметре, некоторые из них с признаками вялой инкапсуляции окружены плохо сформированной капсулой и зоной демаркационного воспаления. Гнойно-некротические массы – серо-желтого цвета (рис. 1, 2).

Рис. 1. Легкие (воспалительная гиперемия, пятнистые кровоизлияния под плеврой, участки гнойного воспаления)

Рис. 2. Легкие (поверхность разреза) (участки гнойно-катарального воспаления, кровоизлияния)

На разрезе в полости бронхов и трахеи обнаруживалось обильное количество содержимого слизисто-гнойного характера с примесью густой мелкопузырчатой пены и крови, слизистая стенки бронхов утолщена, отечна, тусклая, серо-красного цвета, с единичными мелкими кровоизлияниями в толще (рис. 3, 4). При пробе Галена – кусочки легкого тонули в воде.

Рис. 3. Трахея (гнойно-катаральный экссудат в полости, кровоизлияния на слизистой)

Рис. 4. Бронх (гнойно-катаральное содержимое в просвете)

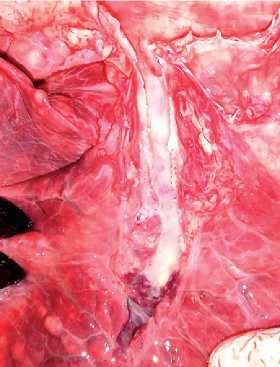

Микроструктурные изменения ткани легких соответствовали подострому катарально-гнойному воспалению, имеющему первичную интраброн-хиальную локализацию с распространением на альвеолы. Обнаруживались выраженная воспалительная гиперемия сосудов и кровоизлияния (рис. 5).

Просветы бронхов значительно заполнены гнойным экссудатом, состоящим преимущественно из полиморфноядерных лейкоцитов, ядра большинства которых находятся в состоянии дистрофии и распада, также в содержимом обнаруживаются слущенные клетки бронхиального эпителия, эритроциты и серозно-слизистая жидкость. Слизистая оболочка бронхов инфильтрирована гнойными тельцами, покровный эпителий в состоянии дистрофии и некроза, местами десква-мирован, с частичным гнойным расплавлением стенки. Перебронхиальная соединительная ткань инфильтрирована лейкоцитами, межальвеолярные перегородки утолщены, альвеолярные капилляры расширены, просветы альвеол сплошь заполнены гнойными тельцами. В некоторых участках легочная ткань полностью подвергается гнойному расплавлению с формированием на периферии соединительно-тканной капсулы (рис. 6).

Рис. 5. Легкое (гнойный экссудат в альвеолах, воспалительная гиперемия сосудов) (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Рис. 6. Легкое (пролиферация соединительнотканных элементов на периферии участка гнойного воспаления) (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

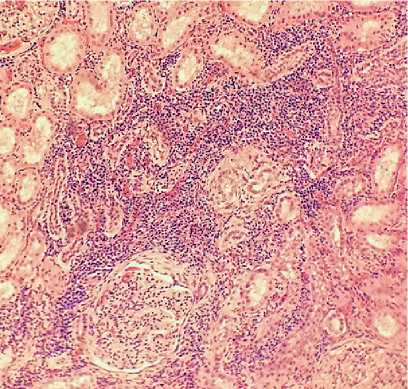

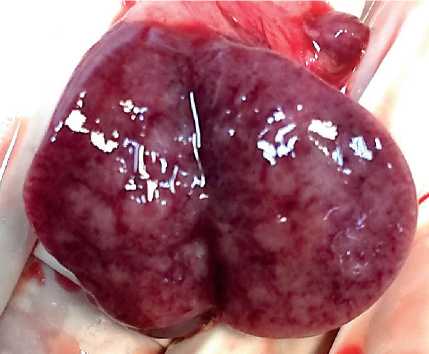

Макроскопические изменения почек характеризовались двусторонним поражением в виде картины эмболического гнойного нефрита, морфологически сопровождающегося увеличением обоих органов, околопочечная клетчатка отечна, студенистая, капсула отделяется легко. Поверхность почек бугристая, под капсулой и на разрезе, преимущественно в области коры, и в меньшей степени в мозговом веществе локализуются множественные, несколько выступающие над поверхностью, очажки неправильной округлой формы, размером от 0,2 до 0,7 см, имеющие тенденцию к слиянию (рис. 7). Полость очажков заполнена содержимым густой консистенции, серо-желтого цвета – гнойным экссудатом, на периферии абсцессы окружены темно-красным ободком – зоной демаркационного воспаления. Паренхима почек серо-желтого цвета, признаки шунтированного кровотока выражались ишемией коры и полнокровием пограничной зоны с диапедезными кровоизлияниями, слизистая почечных чашечек, стебельков и мочеточников окрашена в ярко-желтый цвет, в полости содержится незначительное количество мутной мочи. Признаки восходящего пиелонефрита не выявлялись (рис. 8).

Рис. 7. Почка (мультифокальные абсцессы под капсулой, зернисто-жировая дегенерация)

Рис. 8. Почка (поверхность разреза) (мультифокальные абсцессы в коре и мозговом веществе, гиперемия юкстамедуллярной зоны)

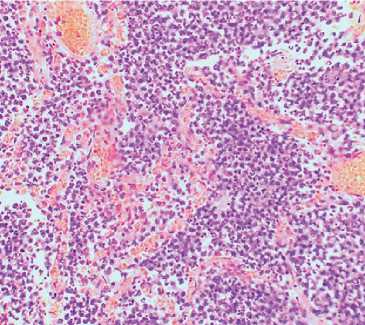

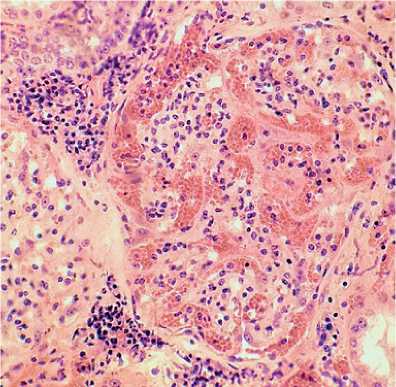

Микроструктурные изменения в обеих почках сопровождались наличием преимущественно в коре мультифокальных или сливающихся воспалительных инфильтратов – абсцессов, состоящих преимущественно из нейтрофильных лейкоцитов в состоянии дегенерации, макрофагов и некро- тического детрита (рис. 9). Подобные участки гнойного воспаления локализовались преимущественно в артериолах мальпигиевых клубочков, распространяясь на полость их капсулы, почечные канальцы и окружающую интерстициальную ткань, вызывая гнойное расплавление (рис. 10).

Рис. 9. Почка (очаги гнойного воспаления в области коры) (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×100)

Рис. 10. Почка (инфильтрация сосудистого клубочка и интерстиция гнойными тельцами, воспалительная гиперемия капилляров) (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

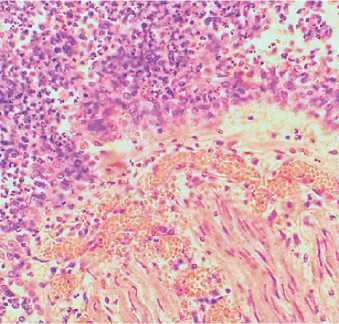

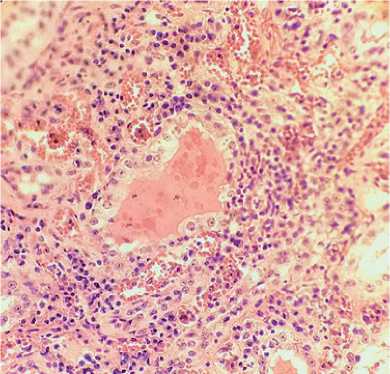

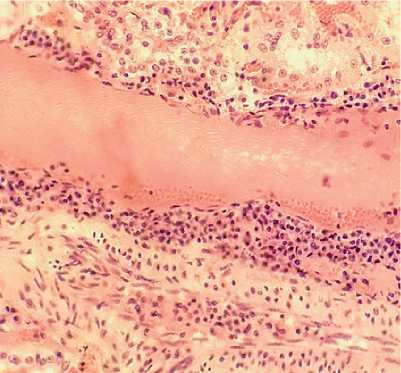

Канальцы в большинстве случаев эктатич-ны, эпителий канальцев, расположенных в местах локализации абсцессов, в состоянии зернисто-жировой или вакуольной дистрофии и некробиоза. В просветах канальцев выявлялось содержимое, имеющее зернистую структуру, окрашивающееся эозинофильно, представляющее собой фрагменты слущенного эпителия, некротизированных лейкоцитов и белковых масс (рис. 11). В коре выявлялся спазм и плазматиче- ское пропитывание стенок сосудов, в мозговом веществе – острое диффузное венозно-капиллярное полнокровие, стаз, плазматический отек стенок сосудов, геморрагии и очаги серозного васкулита. В просветах сосудов более крупного калибра обнаруживаются рыхлые образования из скопления фибрина и нейтрофилов в состоянии дистрофии, просветы лимфатических сосудов на всей площади органа расширены (рис. 12).

Рис. 11. Почка (эктазия канальцев, дегенерация эпителия, белковое содержимое в просветах) (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Рис. 12. Почка (вена и артерия) (плазматическое пропитывание и инфильтрация полиморфноядеными лейкоцитами стенок сосудов, гнойные эмболы в просвете артерии) (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Макроскопические изменения регионарных пораженному легкому лимфатических узлов ха- рактеризовались сочетанием острого серозно --геморрагического воспаления и гиперплазией лимфатических фолликулов, поверхность органов бугристая, консистенция – плотная (рис. 13).

Лимфатические узлы почек – в состоянии острого серозно-геморрагического лимфаденита, без признаков гиперплазии. Макроскопически органы увеличены, отечны, на разрезе в паренхиме выявляются точечные кровоизлияния, консистенция – плотно-эластичная (рис. 14).

Рис. 13. Средостенный лимфатический узел (острое серозно-геморрагическое воспаление, гиперплазия лимфатических фолликулов)

Рис. 14. Почечный лимфатический узел (острое серозное воспаление, кровоизлияния в паренхиме)

Патоморфологическая картина селезенки соответствовала атрофии в сочетании с дегенеративными процессами, без признаков воспаления, ткань органа малокровна, консистенция – плотноэластичная, пульпа серо-красного цвета, соскоб с поверхности разреза – умеренный (рис. 15). При макро- и микроскопическом исследовании пече- ни выявлялись признаки острой диффузно-очаговой застойной гиперемии и глубокой белковожировой дистрофии с некрозами-некробиозами гепатоцитов. Печень набухшая, несколько увеличена в объеме, полнокровная, красно-желтого цвета, паренхима – дряблая, соскоб с поверхности разреза – обильный (рис. 16).

Рис. 15. Печень (острая застойная гиперемия, зернисто-жировая дегенерация)

Рис. 16. Печень (острая застойная гимеремия и зернисто-жировая дистрофия)

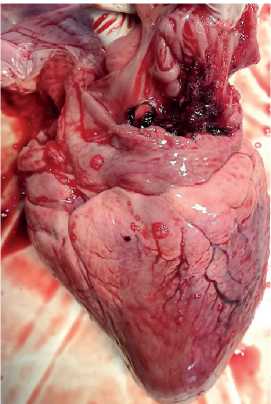

Изменения сердца характеризовались признаками острой дилатации и переполнения кровью правых сердечных полостей, а также выраженной диффузной белковой дистрофией миокарда. Коронарные сосуды расширены, инъецированы жидкой кровью, под эпикардом (преимущественно на дорсальной поверхности) обнаруживаются множественные пятнистые кровоизлияния различного размера – от мелкоточечных до 5,0 мм в диаметре, темно-красного с синюшным оттенком цвета (рис. 17). В правом желудочке и предсердии содержалась несвернувшаяся кровь черно-красного цвета и единичные рыхлые свертки. Сердечная мышца дряблая, неравномерно окрашена, с выраженным серым оттенком, рисунок мышечных волокон сглажен, на разрезе структура однородная. При гистологическом исследовании тканей миокарда выявлялись признаки зер- нистой и зернисто-жировой дистрофии, а также очаги некрозов кардиомиоцитов.

Париетальная плевра – очагово гиперемиро-вана, сосуды повышенно кровенаполнены, под плеврой выявляются единичные пятнистые кровоизлияния. Головной и спинной мозг в состоянии острой застойной гиперемии и отека (рис. 18).

Рис. 17. Сердце (белковая дистрофия миокарда, пятнистые кровоизлияния под эпикардом)

Рис. 18. Париетальная плевра (острая воспалительная гиперемия сосудов, пятнистые кровоизлияния)

На основании проведенного исследования было установлено, что смерть животного наступила в результате асфиксии на фоне острой дыхательной недостаточности вследствие сочетанного нарушения диффузии газов через легочную мембрану и отношения вентиляция к перфузии при двусторонней тотальной гнойно-катаральной бронхопневмонии, а также отека головного мозга, причиной которого стали общая интоксикация и уремия, приведшие к нарушению деятельности областей, контролирующих дыхательную функцию – ствола и моста мозга, метаболическими продуктами, задерживающимися в крови. Основным осложнением, обусловившим тяжелое течение и смертельный исход болезни, явился острый двусторонний эмболический нефрит, развившийся в результате метастатического заноса частиц гнойного экссудата в сосуды почек с последующим поражением гломерулярного и тубуло-интерстициального аппарата органа, которые в совокупности с гипоперфузией коры на фоне бактериально-токсического шока обусловили развитие острой почечной недостаточности и уремического синдрома. Также глубокие морфофункциональные нарушения выявлялись в органах сердечно-сосудистой системы и печени в виде нарушения гемодинамики и дегенеративных процессов. Отправным пунктом для постановки диагноза на апостематозный нефрит являлось обнаружение множественных гнойных милиарных очажков преимущественно в коре и юкстамедуллярной зоне. Восходящий гнойный пиелонефрит был исключен в результате выявления первичных поражений гнойными эмболами гломерулярного аппарата почки, указывающих на гематогенный занос инфекции, в отличие от уриногенного, при котором бактерии первоначально по венозному руслу и перивенозным пространствам попадают в канальцы, также учиты- валось отсутствие воспалительных изменений в нижних отделах мочевыводящих путей.

При установлении причинно-следственных связей между выявленными при патоморфологиче-ском исследовании патологическими процессами двусторонняя гнойно-катаральная бронхопневмония была определена как первичный очаг гнойного воспаления в связи с длительностью ее течения, о чем свидетельствовали признаки вялой инкапсуляции вокруг воспаленных участков ткани легкого, а также гиперпластический лимфаденит средостенных и бронхиальных лимфатических узлов. При дифференциальной диагностике апостематозного нефрита от эмболического, развившегося в результате септикопиемии, учитывалось отсутствие общесептических изменений, в том числе пато-морфологической картины септической селезенки, признаков генерализованного гнойного воспаления и геморрагического синдрома. При установлении непосредственных причин смерти учитывалось выявление достоверных общеасфиксических признаков: цианоза слизистых, переполнения кровью правой половины сердца и полых вен, венозного полнокровия внутренних органов, малокровия селезенки, а также наличия пятен Тардье под плеврой и эпикардом.

Заключение . Данные проведенного патомор-фологического исследования свидетельствуют о том, что развитие апостематозного нефрита у животного являлось осложнением гнойно-катаральной пневмонии и возникло на фоне бактеримии вследствие массивного поступления в кровоток бактериальных эмболов. Гнойничковый нефрит усугубил тяжесть течения основного заболевания и обусловил летальный исход. Ключевыми патогномоничными морфологическими признаками апостематозного нефрита являются множественные очажки гнойного воспаления в коре, первичное поражение гломерулярного аппарата бактериальными эмболами с последующим вовлечением в гнойный воспалительный процесс канальцев и интерстициальной ткани почек, сопровождающийся выраженными дегенеративно-некротическими изменениями, а также наличие в организме обширного очага гнойного воспаления, хронологически предшествующего нефриту при отсутствии признаков сепсиса. Патоморфологической особенностью диагностированного случая, не характерной для апостематозного нефрита, является поражение обеих почек.

Список литературы Патоморфология апостематозного нефрита у крупного рогатого скота

- Рябов С.И., Ракитянская И.А. Нефрология: руководство для врачей. Т. 1. Заболевания почек. СПб.: СпецЛит, 2013. 767 с.

- Жуков А.И., Журов Д.О. Особенности патоморфологической и дифференциальной диагностики нефритов животных // Ученые записки УО ВГАВМ. Витебск, 2020. Т. 56, № 2. С. 19-24.

- Мищенко В.А., Мищенко А.В., Думова В.В., Черных О.Ю. Анализ причин выбытия крупного рогатого скота мясных пород // Ветеринария Кубани. 2014. № 3. С. 19-22.

- Дробышева В.П., Демин А.А., Фридман Е.С. Поражение почек при инфекционном эндокардите // Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2009. № 3-1. Т. 24. С. 79-81.

- Peter D.C. Bovine Cystitisand Pyelonephritis (Contagious bovine pyelonephritis) / Constable MSD Manual Veterinarymanual. URL: https://www.msdvetmanual.com/urinary-system/infectious-diseases-of-the-urinary-system-in-large-animals/bovine-cystitis-and-pyelonephritis (дата обращения 26.12.2020).

- Yeruham I., Elad D., Avidar Y., Goshen T. A herd level analysis of urinary tract infection in dairy cattle // Veterinary Journal. 2006. 171(1). P. 172-176.

- Вахрушева Т.И. Патоморфологическая оценка и диагностика диспепсии телят // Вестник КрасГАУ. 2020. № 1. С. 150-161.

- Плешакова В.И., Дроздова Л.И. Патоморфологические изменения при уроцистите и пиелонефрите свиноматок // Ветеринария. 2005. № 3. С. 20-24.

- Abe, Tadatsugu Necrotizing suppurative nephritis in a Japanese black feedlot steer due to Proteus mirabilis infection / Abe Tadatsugu, Iizuka Ayako, Kojima Hirokazu, Kimura Kumiko, Shibahara Tomoyuki, Haritani Makoto // Journal of Veterinary Medical Science. 2017. № 79 (4). P. 709-713.