Патоморфология поджелудочной железы при суперинвазионном описторхозе

Автор: Урузбаев Ринат Маратович, Хадиева Елена Дмитриевна, Жарков Николай Владимирович, Копылова Юлия Юрьевна, Вихарева Лариса Владимировна, Бычков Виталий Григорьевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Суперинвазионный описторхоз - заболевание, при котором в патологический процесс вовлекаются многие системы организма. Паразит вследствие своих уникальных свойств изменяет многочисленные гены, дает начало пролиферативным процессам. Происходит инициация стволовых клеток с последующей дифференцировкой их по линиям различных дифферонов. Печень и поджелудочная железа являются эконишами, где длительное время вегетируют паразиты, однако сведений о динамике пролиферативных изменений в железе с рассмотрением различных гистогенетических путей в литературе не представлено. Цель работы. Выявить пролиферативную активность стволовых клеток поджелудочной железы при суперинвазионном описторхозе и их дифференцировку. Материалы и методы. Фрагменты ткани поджелудочной железы были отобраны для изучения в патологоанатомических отделениях медицинских учреждений, расположенных на территории гиперэндемического очага (Тюменская, Омская области, Ханты-Мансийский автономный округ). Сформированы следующие группы: 1 группа - лица, в анамнезе которых имелся суперинвазионный описторхоз с длительностью инвазии более 10 лет (n=70); 2 группа - лица без инвазии, умершие от случайных причин (n=10). Материал подвергался рутинному гистологическому исследованию, использовались гистохимические и иммуногистохимические методы окрашивания, проводился статистический анализ. Результаты. Обнаружены выраженные пролиферативные реакции в эпителиальном пласте протоковой системы, секреторном отделе поджелудочной железы и изменения структуры эндокринного аппарата. Выявлены гистологические типы эндокринных образований поджелудочной железы: островки Лангерганса обычного строения, гиперплазированные и новообразованные островки. Отличие последних от предсуществующих форм состояло в беспорядочном расположении, неопределенной форме, существенно более крупных размерах, отсутствии или наличии формирующейся капсулы. Новообразованные островки содержали аналогичные клетки, обладающие идентичными свойствами предсуществующих эндокриноцитов. Выводы. При воздействии секретома Opisthorchis felineus происходит инициация и дифференцировка стволовых клеток поджелудочной железы с формированием новообразованных скоплений эндокринных клеток со свойствами предсуществующего эндокринного аппарата и секреторных клеток с экзокринными свойствами.

Поджелудочная железа, описторхоз, секретом, суперинвазия, стволовые клетки, дифференцировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14122871

IDR: 14122871 | УДК: 611.068. | DOI: 10.34014/2227-1848-2021-4-100-112

Текст научной статьи Патоморфология поджелудочной железы при суперинвазионном описторхозе

Введение. Описторхоз человека – паразитарное заболевание, инициируемое трематодой Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) и являющееся социально значимой проблемой в

Российской Федерации и других странах. Суперинвазионный описторхоз (СО) является заболеванием, затрагивающим многие системы организма, что приводит к снижению актив- ности и потенциала жизни пациентов [1]. На территории России располагается наиболее обширный и мощный очаг описторхоза - Обь-Иртышский бассейн, охватывающий несколько субъектов РФ и северные области Республики Казахстан [2, 3].

Описторхисы имеют уникальные свойства, запускающие продуктивные процессы вследствие мутации пролиферативных генов [4, 5]. Установлено, что регенерация печени после частичной резекции на фоне суперинвазионного описторхоза происходит за счет интенсивной пролиферации стволовых клеток вследствие их дифференцировки в клетки паренхимы и стромы. При СО происходит инициация стволовых клеток печени с последующей их дифферонной дифференцировкой [6-10].

Печень и поджелудочная железа являются эконишами, где длительное время вегетируют паразиты. В поджелудочной железе при суперинвазионном описторхозе их обнаруживают в 30,2-37,4 % случаев. Описторхисы в условиях дуоденальной гипертензии проникают в протоковую систему поджелудочной железы, что приводит к изменению структуры органа [11, 12].

При исследовании поджелудочной железы при суперинвазионной форме опистор-хоза выявляются индуративные изменения головки и тела органа [13]. Однако сведений о динамике пролиферативных изменений в железе с рассмотрением различных гистогенети-ческих путей в литературе не представлено.

Цель исследования. Определить дифференцировку региональных стволовых клеток поджелудочной железы, их пролиферативные процессы в условиях суперинвазионного опи-сторхоза.

Материалы и методы. Для изучения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с разрешения локального этического комитета Тюменского государственного медицинского университета (протокол № 98 от 26.02.2021) были отобраны фрагменты ткани поджелудочной железы в патологоанатомических отделениях медицинских учреждений, расположенных на территории гиперэндемического очага опи-сторхоза (Тюменская, Омская области, Хан ты-Мансийский автономный округ). Образцы ткани железы отбирались из всех отделов органа.

Были сформированы следующие группы: I группа - лица, имевшие в анамнезе суперинвазионный описторхоз с длительностью инвазии более 10 лет (n=70); II группа (контрольная) - лица без инвазии, умершие от случайных причин (n=10). Группу лиц с ОС составляли 44 мужчины и 26 женщин (соотношение 1,7/1) в возрасте от 38 до 89 лет. Контрольную группу - 5 мужчины и 5 женщин в возрасте от 42 до 82 лет.

После стандартных гистологических манипуляций срезы окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Ван Гизону. С использованием программы Image Tool for Windows V. 2.04 определяли индекс площади фиброза - отношение площади фиброза (мкм2) к площади препарата (без учета площади просвета сосудов и протоков). Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием маркеров инсулина (клон К36аС10), Chromogranin A (клон PHE5), СК7 (клон ВА4, DakoCytomation), СК18 (клон DC-10) и СК19 (клон 34betaE12), CD34 (клон QBEnd/10), CD31 (клон JC70), CD117 (клон YR145) и Ki-67 (клон MIB-1, Agilent/Dako, RTU). Иммуногистохимические реакции осуществляли в иммуностейнере Autostainer 480S (Thermo Fisher Scientific, США). Время инкубации составляло 30 мин. Изучение стеклопрепаратов проводили на микроскопе AxioLab.Al (Carl Zeiss Microscopy, Германия) с дальнейшей морфометрической оценкой количественных параметров островкового аппарата. На срезах, окрашенных иммуногистохимическими методами, на условной единице площади проводили подсчет клеток, в которых выявлялась экспрессия соответствующих белков. Подсчет иммунопозитивных клеток производили в 20 полях зрения каждого образца при увеличении 400 крат.

Статистическую обработку материала и расчет показателей проводили с использованием статистического пакета программ Statis-tica для Windows v.10 и SPSS v.21, определяли среднее арифметическое и ошибку среднего арифметического (M±m). Достоверность различий сравниваемых средних величин уста- навливали на основании критерия Стьюдента для заданного порога вероятности безошибочных прогнозов. Достоверным считали различие между сравниваемыми рядами при уровне доверительной вероятности 95 % и выше. При p<0,05 считали, что ряды совпадают на 95 % уровне доверительной вероятности. При расчетах учитывали, что распределение исследуемых признаков было близким к нормальному.

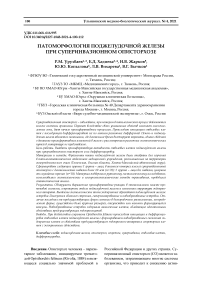

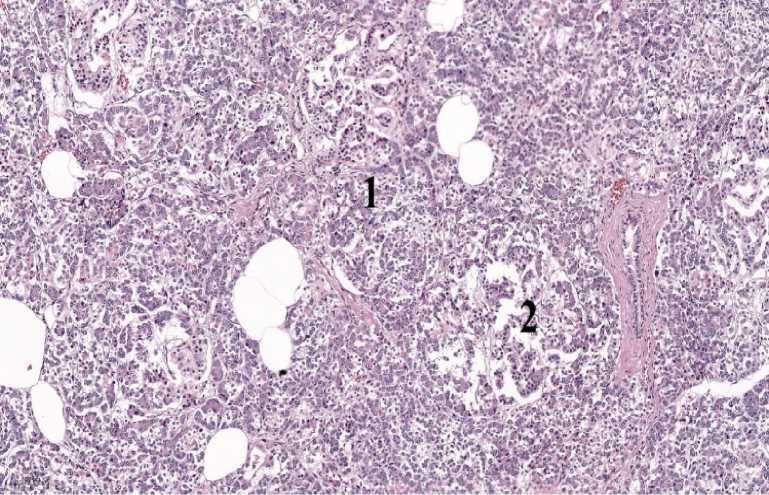

Результаты и обсуждение. Описторхи-сы в головке поджелудочной железы встреча- лись в 32,5 % случаев. Вследствие рефлюкса содержимого 12-перстной кишки личинки паразитов в условиях дуоденальной гипертензии проникали в протоковую систему (рис. 1) и увеличивали этот показатель до 48,1 %, здесь отмечалась картина индуратив-ного панкреатита с обширными разрастаниями собственно соединительной ткани. Выявлялись немногочисленные островки Лангерганса, диффузный и периканаликулярный фиброзы.

Рис. 1. Суперинвазионный описторхоз головки поджелудочной железы:

1 – прогениторные клетки, 2 – эпителий протока, 3 – Opisthorchis felineus.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200

Fig. 1. Superinvasive opisthorchiasis of the pancreatic head. Stained with hematoxylin and eosin. 1 – progenitor cells, 2 – duct epithelium, 3 – Opisthorchis felineus. Magnification ×200

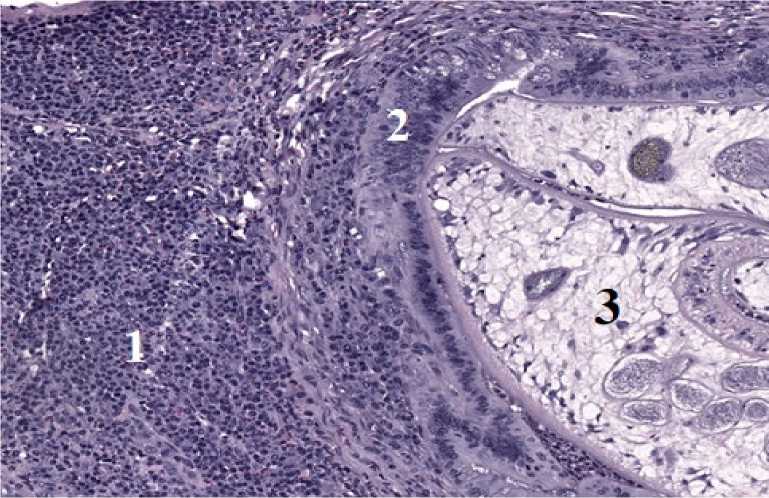

В теле поджелудочной железы пролиферативная активность в единичных скоплениях клеток составляла 14,0 %, однако основную территорию занимала соединительная ткань, индекс площади фиброза достигал 0,88±0,24. Склеротические изменения занимали большие поля, среди которых можно было наблюдать скопление эндокринных клеток и мелких трубчатых структур (рис. 2). В протоках обнаруживались паразиты, каналикулоэктазы и скопления прогениторных клеток (рис. 2).

Наименее измененной частью поджелудочной железы при СО являлась хвостовая часть, индекс площади фиброза достигал 0,14±0,02. В пролиферативный процесс активно вовлекались стволовые прогениторные клетки экзокринного дифферона, о чем свидетельствовала экспрессия цитокератинов 7, 18, 19, кроме этого, отмечалась экспрессия маркера Oct-4 (рис. 3). Пролиферативная активность выстилки протоков составляла 12,0 %.

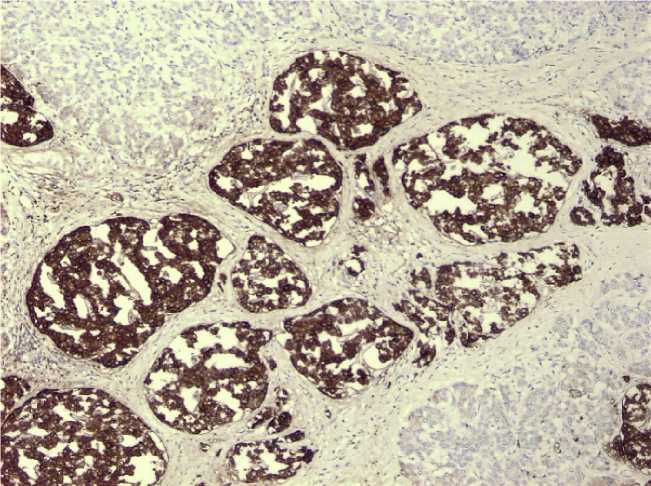

Рис. 2. Цитоплазматическая экспрессия маркера Cytokeratin 7 в новообразованных протоках поджелудочной железы: 1 – новообразованный островок.

Иммуногистохимическая реакция с Cytokeratin 7. Ув. ×200.

Fig. 2. Cytoplasmic expression of Cytokeratin 7 marker in the newly formed pancreatic ducts. Immunohistochemical reaction with Cytokeratin 7. 1 – newly formed islet. Magnification ×200

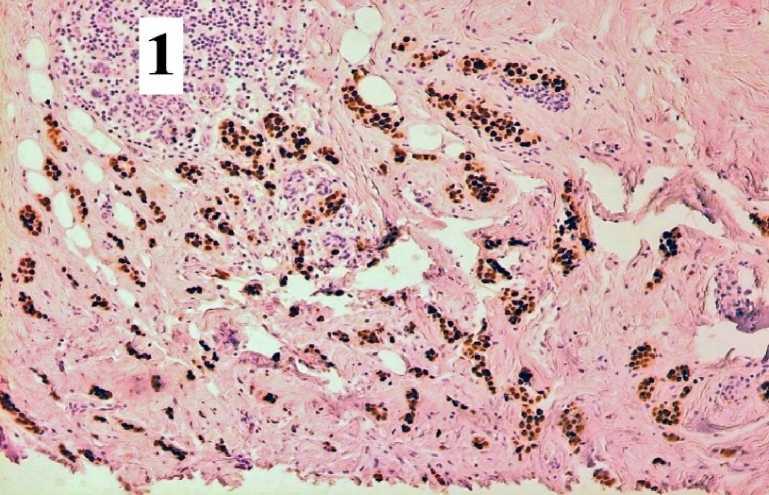

Рис. 3. Экспрессия маркера Oct-4 в протоковых структурах хвоста поджелудочной железы.

Иммуногистохимическая реакция с Oct-4. Ув. ×200

Fig. 3. Expression of Oct-4 in the duct structures of the tail of the pancreas.

Immunohistochemical reaction with Oct-4. Magnification ×200

Гистохимическое исследование в островках Лангерганса (ОЛ) позволило идентифицировать эндокриноциты, в-клетки занимали центральное положение и были окружены а-клетками. Площадь ОЛ в контрольной группе составляла 124,72±12,87 мкм2, они были распределены равномерно и достигали плотности 5,17±1,08 в 10 полях зрения.

Эндокриноцитарный индекс, т.е. отношение плотности а-клеток к плотности в-клеток, составлял 0,25±0,04, что соответствовало па- раметрам контрольной группы и данным других авторов [14].

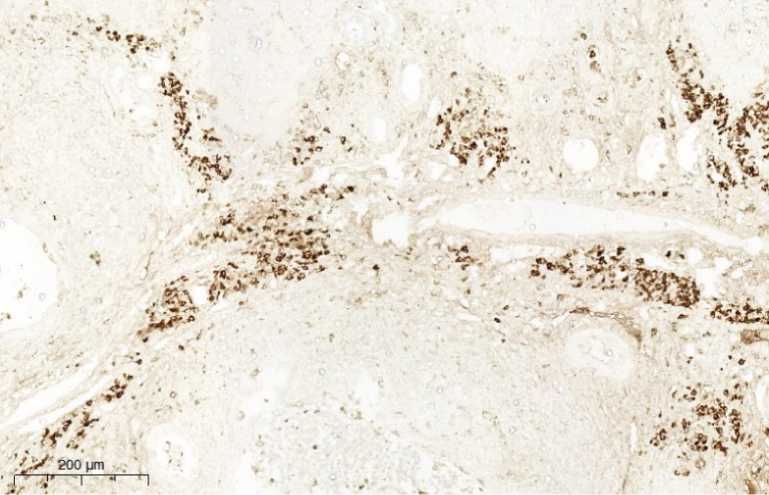

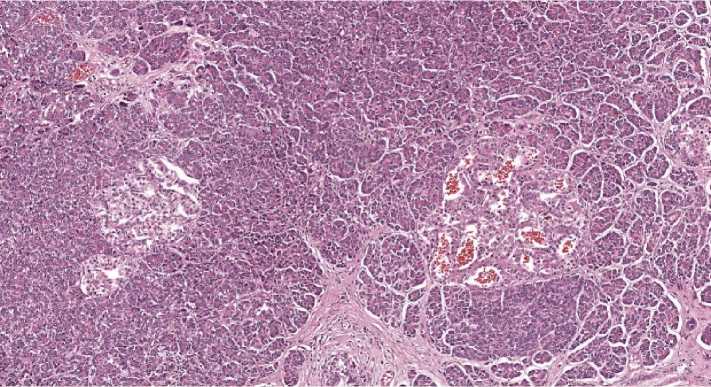

В первой группе постоянно встречались гиперплазированные островки Лангерганса (ГОЛ), которые имели округлую форму и были увеличены в размерах: площадь этих образований составляла 362,14±28,74 мкм2, что достоверно выше в сравнении с обычными островками Лангерганса (р<0,05). ГОЛ были расположены достаточно равномерно и имели плотность 3,21±2,01 в 10 полях зрения (рис. 4).

Рис. 4. Гиперплазированный (1) и новообразованный (2) островки при суперинвазионном описторхозе.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. *200

Fig. 4. Hyperplastic (1) and newly formed (2) islets in super-invasive opisthorchiasis.

Stained with hematoxylin and eosin. Magnification *200

Важно отметить, что обычные и гиперплазированные ОЛ окружены сформированной капсулой, которая при окраске по Ван Ги-зону имела ярко-красный цвет, что свидетельствовало о зрелости данной структуры. В этих островках определялась экспрессия хромогранина А (рис. 5), т.е. клетки данных структур являлись представителями эндокринного дифферона, а также наблюдалась экспрессия глюкагона, но в большей степени инсулина (р<0,05); а-клетки (глюкагонсодержащие) об- наруживались как на периферии островков, так и в центральной части, вблизи капилляров (рис. 6). Эндокриноцитарный индекс в этих ОЛ составлял 0,4±0,06 (р≤0,05). Кроме этого, в гиперплазированных островках Лангерганса наблюдалась экспрессия маркеров CD34, OCT4 и CD117, что свидетельствовало о наличии стволовых клеток в предсуществующих островках. Индекс пролиферативной активности в ГОЛ достигал 3 %.

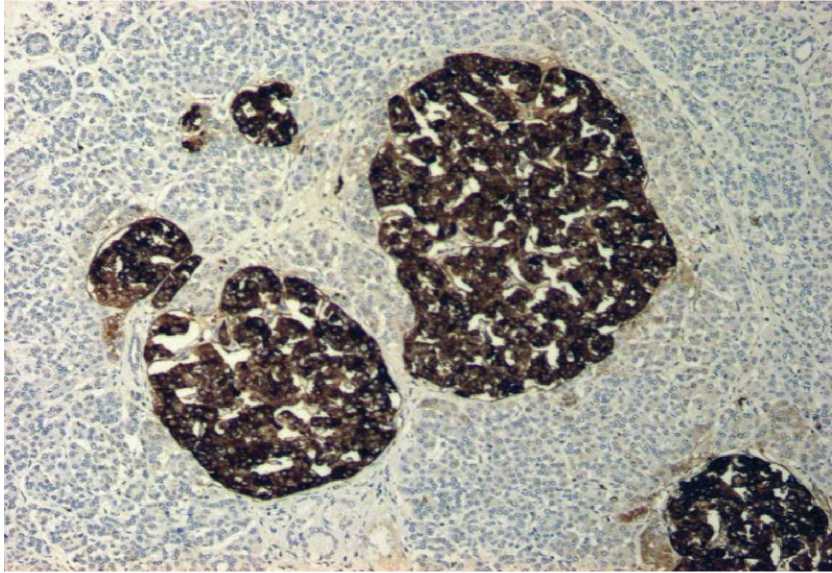

Рис. 5. Цитоплазматическая экспрессия маркера Chromogranin A в новообразованных островках поджелудочной железы. Группа I. Иммуногистохимическая реакция с Chromogranin A. Ув. ×400

Fig. 5. Cytoplasmic expression of Chromogranin A marker in the newly formed pancreatic islets. Group 1.

Immunohistochemical reaction with Chromogranin A. Magnification ×400

Рис. 6. Цитоплазматическая экспрессия маркера Insulin в новообразованном островке.

Иммуногистохимическая реакция с Insulin. Ув. ×100

Fig. 6. Cytoplasmic expression of Insulin marker in the newly formed islet.

Immunohistochemical reaction with Insulin. Magnification ×100

В поджелудочной железе I группы (умершие с СО) выявлены многочисленные скопления эндокриноцитов площадью 651,01± ±46,17 мкм2, которые располагались достаточно хаотично, местами определялась их скученность, средний показатель числа ново- образованных островков в одном поле зрения составлял 2,45±0,15, в некоторых островках капсула полностью отсутствовала, в части определялся нежный соединительнотканный каркас с небольшим количеством фибробластов (рис. 7, 8).

Рис. 7. Гиперплазированный (слева) и новообразованный (справа) островки поджелудочной железы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. *100

Fig. 7. Hyperplastic (left) and newly formed (right) pancreatic islets. Stained with hematoxylin and eosin. Magnification *100

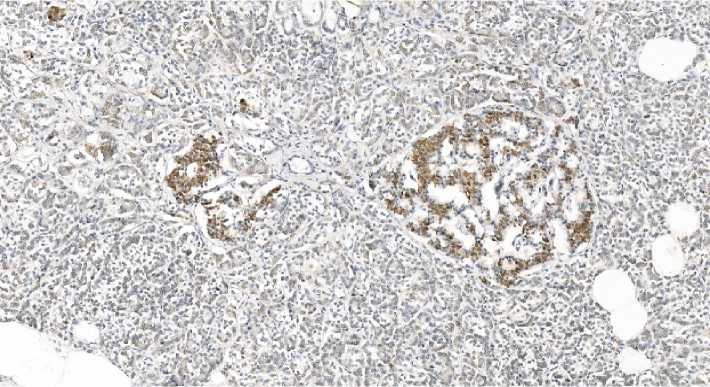

Рис. 8. Мембранная экспрессия маркера CD117 в гиперплазированном (слева) и новообразованном (справа) островках поджелудочной железы. Иммуногистохимическая реакция с CD117. Ув. *200

Fig. 8. Membrane expression of CD117 marker in hyperplastic (left) and newly formed (right) pancreatic islets. Immunohistochemical reaction with CD117. Magnification *200

В данных структурах определялась экспрессия маркера хромогранина А, а также экспрессия рецепторов гена глюкагона и инсулина (рис. 9). Эндокриноцитарный индекс составлял 0,33±0,02; выявлялась умеренная экспрессия маркера C-kit, что позволяло сделать вывод о том, что при суперинвазионном опи-сторхозе формируются новые структурные образования, так как именно CD117 (рецептор фактора стволовых клеток SCF-R) дает экс- прессию до 2 баллов в данных структурах, что говорит о дальнейшей дифференцировке клеток в эндокриноциты [15]. Кроме этого, вокруг данных структур формировались сосуды, которые давали экспрессию маркера CD31, индекс пролиферативной активности составлял до 11 %, т.е. формирование новообразованных сосудов происходило из прогенитор-ных клеток путем васкулогенеза. Ангиогенез был менее выражен.

Рис. 9. Цитоплазматическая экспрессия маркера Chromogranin A в новообразованных островках поджелудочной железы. Иммуногистохимическая реакция с Chromogranin A. Ув. ×400

Fig. 9. Cytoplasmic expression of Chromogranin A marker in the newly formed pancreatic islets.

Immunohistochemical reaction with Chromogranin A. Magnification ×400

Наблюдался сформированный эндокринный аппарат, образующийся de novo из стволовых клеток под действием секретома (гранулина) Opisthorchis felineus [16]. Новообразованные скопления эндокриноцитов мы назвали островками Каннаямми.

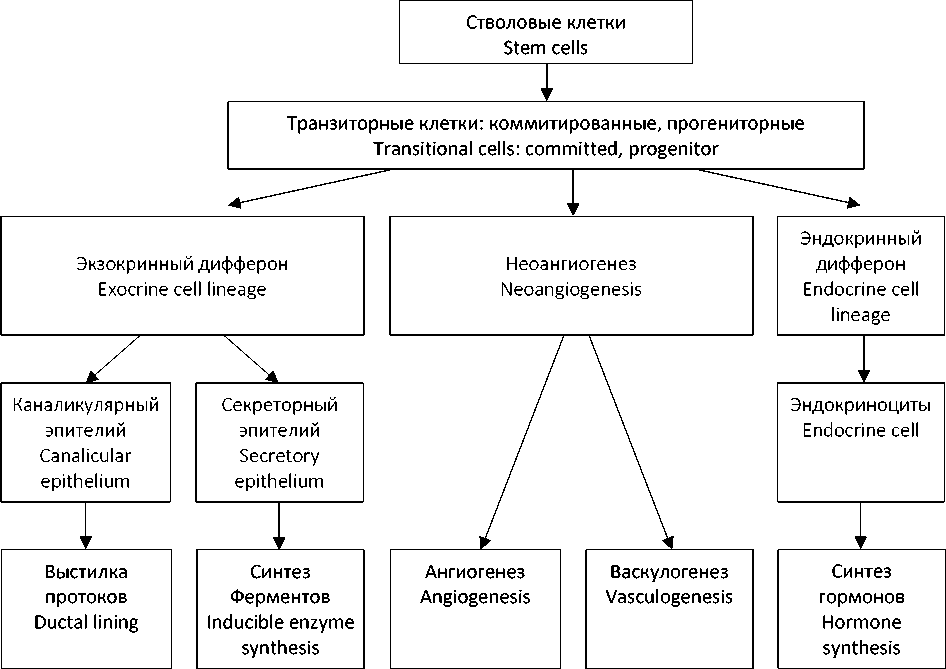

O. felineus в своем жизненном пути имеет определенную стратегию – сохранить и продолжить вид [17, 18]. Именно поэтому одним из доминантных инстинктов, который он реализует, является нутритивный рефлекс. Под действием секретома (гранулина) паразита происходит запуск пролиферации собственных стволовых клеток как в печени, так и в поджелудочной железе, которые являются эконишами, т.е. местом его вегетирования. Кроме секретома, выделяемого паразитом, в последнее время уделяют большое внимание экскреторно-секреторным продуктам, таким как гемозоин, который обусловливает иммуномодулирующее действие на органы-мишени. Выраженная активация стволовых клеток поджелудочной железы приводит к мощному запуску стволовых и транзиторных клеток, что впоследствии ведет к пролиферации эпителия протоков, который является нутрицевтическим субстратом паразита, а также процессу неоангиогенеза. Исследование материалов позволяет представить схему дифференцировки региональных стволовых клеток в поджелудочной железе при суперинвазионном описторхозе (рис. 10). Вполне очевидно, что описторхисы через инициацию региональных стволовых клеток реформируют другие диффероны в соответствии с правилом H. Leduc (1964) [19].

Рис. 10. Дифференцировка региональных стволовых клеток поджелудочной железы при суперинвазионном описторхозе

Fig. 10. Differentiation of regional pancreatic stem cells in super-invasive opisthorchiasis

Заключение. В исследовании выявлено 3 гистологических типа эндокринных образований поджелудочной железы: островки Лангерганса обычного строения, гиперплазированные островки и новообразованные островки Каннаямми. Последний вариант является результатом инициации и дифференцировки стволовых клеток поджелудочной железы при воздействии секретома Opisthorchis felineus. Островки Каннаямми от предсуще-ствующих форм отличаются хаотичным расположением, неопределенной формой, существенно большим размером и отсутствием или наличием формирующейся капсулы; они могут возникать на территории склеротических изменений паренхимы железы. Все новообразованные островки содержат аналогичные клетки, обладающие идентичными свойствами элементов островков Лангерганса.

В работе преимущественно рассматривалось формирование суперинвазионным опи-сторхозом вновь образованного эндокринного аппарата и экзокринные преобразования в поджелудочной железе в соответствии с правилом H. Leduc (1964), относящимся к процессам другой экониши вегетирования O. felineus – печени.

Список литературы Патоморфология поджелудочной железы при суперинвазионном описторхозе

- Беэр С.А. Биология возбудителя описторхоза. М.; 2005. 336.

- Григорьева И.Н. Описторхоз: традиции и инновации. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2012; 4: 54–59.

- Ходжаян А.Б., Козлов С.С., Голубева М.В. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. М.: ГЭОТАР–Медиа; 2014. 448.

- Бычков В.Г., Сергиев В.П., Сабиров А.Х. Молекулярно-генетические подходы в паразитологии (на примере описторхоза). Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2007; 2: 1–7.

- Бычков В.Г., Лазарев С.Д., Хадиева Е.Д., Золотухин В.М., Прокопов Д.В., Безусова И.В. Морфологические изменения билиарной системы при суперинвазионном описторхозе. Клиническая и экспериментальная морфология. 2018; 25 (1): 19–24.

- Начева Л.В., Беззаботнов Н.О., Кожемякин А.М. Патоморфология печени, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки золотистых хомяков при экспериментальном описторхозе. Российский паразитологический журнал. 2012; 1: 78–81.

- Волков В.П. Некоторые особенности функциональной морфологии эндокринной части поджелудочной железы в возрастном аспекте. Инновации в науке. 2014; 30-2: 73–82.

- Li J., Goodyer C.G., Fellows F., Wang R. Stem cell factor/c-Kit interactions regulate human islet-epithelial cluster proliferation and differentiation. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2006; 38 (5–6): 961–972. DOI: 10.1016/j.biocel.2005.08.014.

- Львова М.Н., Дужак Т.Г., Центалович Ю.П., Катохин А.В., Мордвинов В.А. Секретом мариты печеночного сосальщика Opisthorchis felineus. Паразитология. 2014; 48 (3): 169–184.

- Лазарев С.Д., Бычков В.Г., Пантелеев С.М., Урузбаев Р.М. Реализация репликативного потенциала печени после частичной гепатэктомии на фоне суперинвазионного описторхоза. Актуальные вопросы патологоанатомической практики: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Челябинск; 2019: 43–46.

- Лазарев С.Д., Бычков В.Г., Вихарева Л.В. Неоангиогенез в эконише Opisthorchis felineus после частичной гепатэктомии на фоне суперинвазионного описторхоза. Журнал анатомии и гистопатологии. 2021; 10 (1): 27–32. DOI: 10.18499/2225-7357-2021-10-1-27-32.

- Gouveia M.J. Infection with Opisthorchis felineus induces intraepithelial neoplasia of the biliary tract in a rodent model. Carcinogenesis. 2017; 38 (9): 929–937. DOI: 10.1093/carcin/bgx042. PMID: 28910999.

- Бобырева Н.С. Видовой состав паразитозов и степень их распространенности в Ненецком автономном округе. Экология человека. 2013; 12: 20–25.

- Sripa B. Pathobiology of opisthorchiasis: an update. Acta tropica. 2003; 88 (3): 209–220. PMID: 14611875.

- Traverso A. A large outbreak of Opisthorchis felineus in Italy suggests that opisthorchiasis develops as a febrile eosinophilic syndrome with cholestasis rather than a hepatitis-like syndrome. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2012; 31 (6): 1089–1093. DOI: 10.1007/s10096-011-1411-y.

- Бычков В.Г. Описторхоз в Обь-Иртышском речном бассейне: этиология и патогенез. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2007; 4: 3–5.

- Zhigileva O.N. Population structure of Opisthorchis felineus (Trematoda) and its second intermediate hosts – cyprinid fishes in the Ob-Irtysh focus of opisthorchiasis, based on allozyme data. Helminthologia. 2014; 51 (4): 309–317. DOI: https://doi.org/10.2478/s11687-014-0246-3.

- Pozio E. Opisthorchis felineus, an emerging infection in Italy and its implication for the European Union. Acta Trop. 2013; 126 (1): 54–62. DOI: 10.1016/j.actatropica.2013.01.005.

- Leduc E.H. Regeneration of the liver. The liver. Acad. Press; 1964. Р. 112–187.