Патопсихологические особенности суицидогенеза при аддиктивных состояниях у лиц молодого возраста в условиях социальной изоляции

Автор: Бецков А.С., Кривулин Евгений Николаевич, Юркина Н.В., Асланбекова Н.В.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Пенитенциарная психиатрия

Статья в выпуске: 4 (79), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучены патопсихологические особенности суицидогенеза у 86 осужденных молодого возраста с синдромом зависимости от психоактивных веществ в анамнезе. Выделены факторы риска формирования аутоагрессивного поведения у лиц с различными формами наркологической патологии, находящихся в условиях пенитенциарного учреждения.

Осужденные молодого возраста, наркологическая патология, аутоагрессивное поведение, суицидальные попытки, социальная изоляция, патопсихологические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/14295662

IDR: 14295662 | УДК: 616.89-008.441.13:616-008.444.9:613.956

Текст научной статьи Патопсихологические особенности суицидогенеза при аддиктивных состояниях у лиц молодого возраста в условиях социальной изоляции

го веса сенсорных нарушений в качестве предиктора аддиктивного поведения в молодом возрасте [17]. Приобретают клиническую и профилактическую актуальность этнотерри-ториальная специфика [9, 19] и новые паттерны формирования аддиктивных состояний [4, 18] – их гендерная гетерономность [23] и связь с пралогическими формами психологической защиты [21], низкой стрессоустойчивостью [20] и качеством жизни [18].

Активное внимание исследователей в связи с этим привлекает проблема коморбидности аддиктивных состояний [11], в том числе у лиц, находящихся в условиях пенитенциарной изоляции. При всей клинической актуальности со-матоневрологической коморбидности ЧМТ [6] и МЛУ туберкулеза легких [16, 25] – при алкоголизме в общемедицинской сети, а также ВИЧ-инфекции и гепатита – при опийной наркомании особую социальную значимость в последние годы приобретает проблема психиатрической коморбидности в наркологии [10], прежде всего при сочетании аддиктивных состояний с личностными [19], аффективными [5], эндогенными [13] расстройствами, сексуальными дисфункциями [7] и суицидальным поведением [12].

Несмотря на общее снижение уровня самоубийств в России за последние годы, этот показатель по-прежнему остается на достаточно высоком уровне – до 21,4 на 100 тысяч населения, причем территориальные показатели суицидов среди молодежи по данным официальной статистики неуклонно растут – каждый двенадцатый подросток совершает попытку добровольного ухода из жизни (14).

Из доклада ФСИН России «О результатах и основных направлениях деятельности на 2010–2012 гг.»: растет количество лиц с повышенной агрессивностью и возбудимостью, с психическими отклонениями. Сегодня в местах лишения свободы содержится более 600 тысяч человек, склонных к различным формам деструктивного поведения – агрессии, конфликтам, членовредительству, суициду.

Суицидальное поведение – это стадийный и динамичный процесс, в котором суицидальная активность прогрессирует от начальных, малоосознаваемых внутренних форм, до практической реализации суицидальных действий. Важным условием стремительной суицидальной динамики является присутствие исключительного по силе, внезапно возникшего психотравмирующего фактора и индивидуальные преморбидные особенности личности, как правило, существующего в условиях ограниченной социальной (микросоциальной) поддержки [15]. В то же время у растущего контингента зависимых потребителей ПАВ, находящихся в условиях пенитенциарного учреждения, вопросы суи- цидогенеза, его патопсихологических закономерностей до настоящего времени являются недостаточно изученными.

Цель исследования – выявить патопсихологические особенности, лежащие в основе суицидогенеза у лиц молодого возраста с наркологической патологией и аутоагрессивным поведением, находящихся в условиях пенитенциарного учреждения.

Материал и методы. Комплексному экспериментально-психологическому обследованию подверглось 86 осужденных мужского пола 18— 25 лет с аутоагрессивным поведением в виде суицидальных попыток и наркологической патологией, которая к моменту обследования соответствовала рубрике МКБ-10 F1x.21 – «воздержание в условиях, исключающих употребление». Согласно нозологической форме наркологической патологии, было выделено 3 группы обследования. В I группу (n=42) вошли осужденные с алкогольной зависимостью, во II группу (n=22) – осужденные с зависимостью от опиатов, III группу (n=22) составили полисуб-стантные потребители ПАВ. Статистическая обработка данных производилась с применением критерия Краскелла-Уоллиса, корреляционный анализ данных производился методом Пирсона. Использовались пакет программ MS Excel 2010 и Statistica 6.0. Уровень вероятности считался достоверным при p≤0,05.

Обсуждение результатов. В исследовании были использованы различные тестовые методики, отражающие основные патопсихологические предикторы суицидогенеза. Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки позволял определить мотивационную агрессию как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Тест самооценки уровня депрессии по шкале Цунга помогал определить уровень депрессии и степень депрессивного расстройства, как одного из возможных предикторов суицидогенеза. Шкалы теста диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Раймонда дали возможность выявить направленность субъективного контроля, характеристики самооценки и межличностных взаимоотношений. Тест оценки актуализации психологических защит Р. Плутчика позволил определить свойственные обследованным пациентам ведущие механизмы психологических защит, отражавшие основные способы психологического взаимодействия личности с реальностью, а также значимые зоны психологической травматизации личности, а уровень суицидального риска помогал выявить сформи-рованность суицидальных намерений.

Данные экспериментально-психологического исследования по методу Басса-Дарки по группам обследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень агрессивности Басса-Дарки у осужденных с коморбидной наркологической и психической патологией с учетом зависимости от ПАВ

|

Характеристика |

I группа (n=42) |

II группа (n=22) |

III группа (n=22) |

|

M±m баллы |

|||

|

Физическая агрессия |

7,0±1,9 |

7,0±2,0 |

7,3±2,8* |

|

Косвенная агрессия |

4,8±2,3 |

5,1±1,5* |

4,9±1,7 |

|

Раздражение |

5,6±2,6 |

6,3±2,9* |

6,1±1,3 |

|

Негативизм |

2,3±1,3 |

2,9±1,3 |

2,5±0,9 |

|

Обида |

5,0±2,4 |

4,4±1,7 |

5,3±2,5* |

|

Подозрительность |

6,0±1,8 |

7,0±1,5* |

6,1±1,7 |

|

Вербальная агрессия |

8,0±1,7 |

8,4±2,8 |

7,6±2,4 |

|

Чувство вины |

6,3±2,0* |

5,3±2,1 |

5,2±1,5 |

|

Враждебность |

11,1±4 |

11,4±2,9 |

11,5±3,4 |

|

Агрессивность |

20,8±4,5 |

21,9±5,3 |

21±6,9 |

Примечание. * – Достоверность p<0,05.

Анализ данных таблицы 1 показал, что для пациентов I группы характерным было формирование чувства вины (6,3±2,0 против 5,3±2,1 и 5,2±1,5 во II и III группах, p=0,01). Во II группе агрессивные реакции выражались в виде раздражения (6,3±2,9 против 5,6±2,6 и 6,1±1,3 в I и III группах, p=0,03), подозрительности (7,0±1,5 против 6,0±1,8 и 6,1±1,7 в I и III группах, p=0,01), для них типичным было проявление косвенной агрессии (5,1±1,5 против 4,8±2,3 и 4,9±1,7 в I и III группах, p=0,008). В III группе определяющими были реакции обиды (5,3±2,5 против 5,0±2,4 и 4,4±1,7 в I и II группах, p=0,005) и проявления физической агрессии (7,3±2,8 против 7,0±1,9 и 7,0±2,0 у осужденных в I и II группах, p=0,04).

При анализе депрессивных реакций по шкале Цунга невротический характер депрессии встречался у 9,3 % пациентов I группы и в 4,7 % случаев в III группе наблюдения. У лиц с опийной наркоманией депрессивные реакции в процессе обследования не обнаружены.

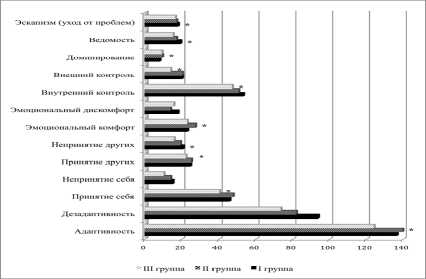

Рис. 1. Уровень адаптационного потенциала по группам обследования

Примечание. * – Достоверность p<0,05.

Уровень адаптационного потенциала согласно группам обследования характеризовался: у пациентов с алкогольной зависимостью типичными признаками были непринятие других (20,9±7,6 против 19,3±8,3 и 15,9±7,8 у лиц II и III групп, p=0,05), ведомость (19,5±9,8 против 17,2±6,7 и 15,3±6,9 у лиц II и III групп, p=0,05) и эскапизм (18,2±6,0 против 17,3±7,3 и 16,6±6,6 у лиц II и III групп, p=0,05). У пациентов с опийной наркоманией высокие значения определялись по шкалам адаптивности (139,8±26,4 против 136,8±26,7 и 124,2±29,5 у лиц I и III групп, p=0,05), эмоционального комфорта (27,5±4,8 против 23,2±8,5 и 23,0±5,0 у лиц I и III групп, p=0,008) и доминирования (9,6±5,3 против 8,2±4,2 и 9,3±2,9 у лиц I и III групп, p=0,005). Для полисубстантных потребителей ПАВ были характерны низкие значения по шкалам принятия себя (40,3±11,2 против 45,9±9,4 и 47,7±8,3 у лиц I и II групп, p=0,01) и принятия других (22,3±7,8 против 24,9±6,8 и 25,3±3,3 у лиц I и II групп, p=0,05), внутреннего (47,2±10,7 против 53,3±10,3 и 50,7±16,2 у лиц I и II групп, p=0,04) и внешнего (14,0±10,0 против 20,4±13,4 и 20,4±9,7 у лиц I и II групп, p=0,05) контроля.

Исследование напряженности механизмов психологических защит методикой Плутчика– Келлермана–Конте выявило, что определяющей стратегией психологических защит в I группе являлась компенсация (r=0,88, p<0,001), у испытуемых II группы – замещение (r=0,89, p<0,001), в III группе – регрессия (r=0,8, p<0,001).

Оценка суицидального риска по группам наблюдения представлена в таблице 2.

Таблица 2

Суицидальный риск осужденных по группам наблюдения

|

Характеристика |

Количество наблюдений |

||

|

F10.21 (n=42) |

F11.21 (n=22) |

F19.21 (n=22) |

|

|

M±m |

M±m |

M±m |

|

|

Демонстративность |

4,9±2,0* |

3,8±1,5 |

3,9±1,4 |

|

Аффективность |

4,9±2,0* |

4,0±1,7 |

4,1±1,8 |

|

Уникальность |

3,6±2,1 |

2,6±1,5 |

3,4±1,9 |

|

Несостоятельность |

3,8±2,2 |

3,9±2,1 |

3,6±2 |

|

Социальный пессимизм |

4,7±1,4 |

5,2±1,5* |

4,2±1,4 |

|

Слом культурных барьеров |

3,8±2,0 |

3,4±1,9 |

3,2±1,9 |

|

Максимализм |

2,3±2,5 |

2,4±2,9* |

2,4±1,5 |

|

Временная перспектива |

3,2±1,8 |

2,5±1,6 |

3,0±2,2 |

|

Антисуицидальный фактор |

3,7±2,6 |

3,6±2,5 |

4,0±1,6 |

Примечание. * – Достоверность p<0,05.

При оценке суицидального риска по группам обследования (табл. 2) у осужденных I группы выявлялись черты демонстративности (4,9±2,0 против 3,8±1,5 и 3,9±1,4 во II и III группах, p=0,05) и аффективности (4,9±2,0 против 4,0±1,7 и 4,1±1,8 во II и III группах, p=0,05). У лиц II группы типичными чертами являлись социальный пессимизм (5,2±1,5 против 4,7±1,4 и 4,2±1,4 в I и III группах, p=0,007) и максимализм (2,4±2,9 против 2,4±1,5 и 2,3±2,5 в I и III группах, p=0,05). Для группы полисубстантных потребителей ПАВ при статистическом анализе показателей значимых различий не отмечалось.

Таким образом, комплексное патопсихологическое обследование лиц молодого возраста с аутоагрессивным поведением и наркологиче- ской патологией, находящихся в условиях социальной изоляции, выявило ряд различий в их суицидогенезе. У испытуемых с алкогольной зависимостью в основе аутоагрессии лежало чувство вины с депрессивными реакциями в виде ситуативной и невротической депрессии, низкий адаптационный потенциал по типу непринятия других и эскапизма (ухода от проблем). Определяющим механизмом психологической защиты была компенсация, при котором личность стремится к социальной успешности с целью повышения самооценки и авторитета среди сверстников. Проявление суицидальности выражалось у них в желании привлечь внимание окружающих, манипулировать их сочувствием при доминировании эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Аутоагрессивные тенденции пациентов с опийной наркоманией проявлялись косвенной агрессией с повышенной раздражительностью и подозрительностью при высоком уровне адаптации к внешним условиям с достижением эмоционального комфорта и склонности к доминированию в группе. Ведущий защитный механизм по типу замещения проявлялся у них в разрядке подавленных эмоций, которые они направляли на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали эти отрицательные эмоции и чувства. Восприятие мира как враждебного и инфантильный максимализм ценностных установок определяли суицидогенез у лиц данной группы.

В группе обследованных с полисубстантной зависимостью от ПАВ аутоагрессивное поведение реализовывалось в связи с невозможностью проявления физической агрессии на фоне переживания обиды при наличии невротических и ситуативных депрессивных реакций, дезадап-тивного потенциала, проявляющегося в отрицании себя и других, низким уровнем внутреннего и внешнего контроля. Определяющим механизмом психологических защит являлся механизм регрессии. При этой форме защитной реакции личность, подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, заменяет решение субъективно более сложных задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуациях.