Патриотизм как ценностное основание экспликации матрицы российской идентичности

Автор: Фролова Н.А.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 12, 2023 года.

Бесплатный доступ

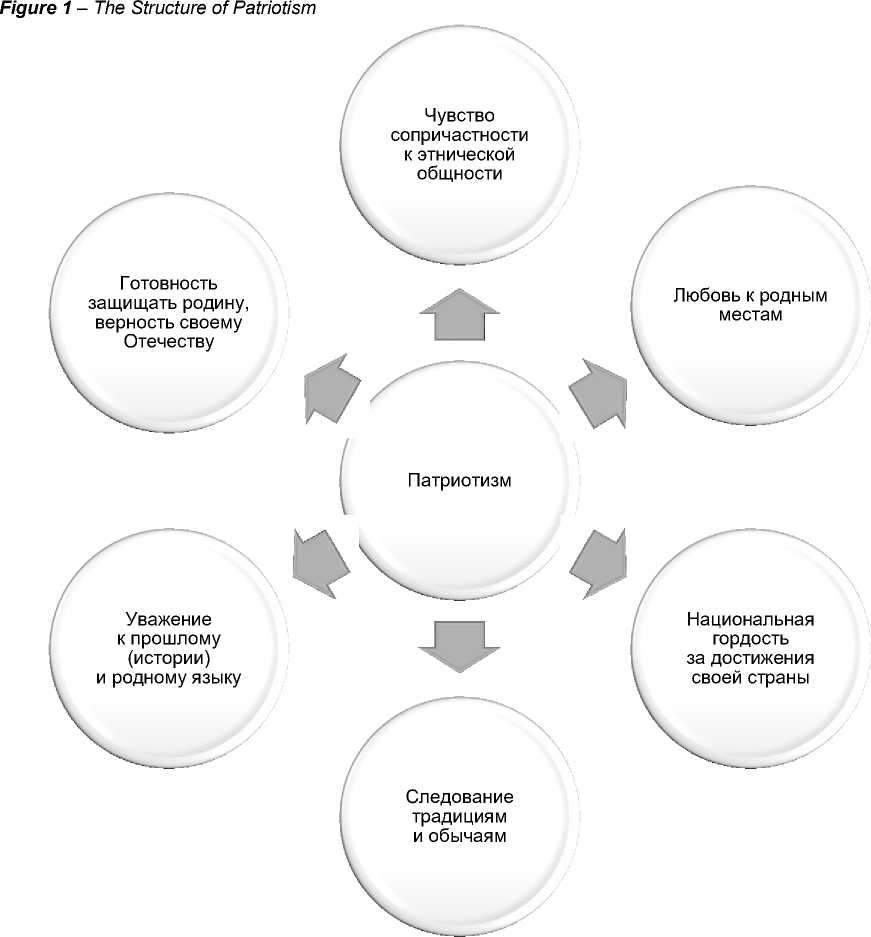

В статье рассматривается феномен русского патриотизма с точки зрения его структуры, содержания и этноуникальности. В современных геополитических реалиях, когда проблема формирования и поддержания чувства патриотизма становится одной из приоритетных задач государственной политики, теоретическое осмысление указанной ценности актуально как никогда. В работе проанализированы различные подходы к пониманию содержания понятия «патриотизм», сформировавшиеся как в дореволюционной научной литературе, так и в исследованиях современных ученых. Новизна данной работы заключается в использовании комплексного подхода при трактовке ценностного наполнения патриотического чувства, включающего в себя такие элементы, как чувство сопричастности к этнической общности, любовь к родным местам, национальная гордость за достижения своей страны, следование традициям и обычаям, уважение к прошлому (истории) и родному языку, готовность защищать родину, верность своему Отечеству. В исследовании установлено, что патриотизм - это один из базовых аспектов российской национальной идентичности.

Патриотизм, этническая культура, российская идентичность, русская культура, российский народ, русский менталитет, родина, духовные ценности, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/149144737

IDR: 149144737 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.17

Текст научной статьи Патриотизм как ценностное основание экспликации матрицы российской идентичности

лицом внешних или внутренних вызовов, общество раскалывается на «безусловных» и «условных» патриотов. Существование данного парадокса прямо указывает на то, что содержание понятия «патриотизм», вроде бы привычного и понятного нам, многоуровнево и многоаспектно.

Вряд ли можно найти хотя бы одну этническую общность, лишенную чувства патриотизма в том или ином его проявлении. Элементы патриотического чувства возникают по мере осознания этносом своей идентичности. Однако русский патриотизм, на наш взгляд, заслуживает особого внимания. О любви русского человека к своему Отечеству сказано и написано немало, причем как самими русскими, так и иностранцами. Русский патриотизм одних удивляет, других восхищает, третьих пугает и всех вместе побуждает разгадать его «тайну». Во многом именно благодаря патриотизму русские выживали и выигрывали те войны, в которых выстоять было невозможно, защищали свою независимость тогда, когда численный перевес был на стороне противника.

Исследование специфики русского патриотизма в настоящее время актуально как никогда. Современная геополитическая расстановка сил и события, происходящие на мировой арене, породили очередной всплеск патриотизма среди россиян. Теоретическое осмысление этого феномена позволит углубить имеющиеся представления об особенностях русской культуры, понять его как базовую ценность мировоззрения русского человека, осознать его значение в социальном развитии.

В дореволюционный период проблема общетеоретических аспектов интерпретации патриотизма нашла отражение в работах И. Катаева (1907), С. Мухина (1907), Р. Михельса (1906), Л.Н. Толстого (1917), В. Никольского (1904).

Так, И. Катаев подчёркивает, что чувство патриотизма является универсальным проявлением сущности человека: «Русскому человеку, как и всем, вообще, людям, свойственно чувство любви к своему отечеству» (Катаев, 1907: 3). Он относит данное чувство к категории естественных (природных) чувств, именно поэтому, по его мнению, нет надобности в его воспитании, оно дано изначально. В обществе принято связывать патриотизм с двумя проявлениями: любовью к Отечеству и готовностью защищать его от врагов, которые, в свою очередь, находят выражение в готовности охранять православную веру, царя и государство. Таким образом, утвердилось, что формула патриотизма в качестве своего фундаментального основания имеет парадигму «Самодержавие, православие, народность» (более знакомая нам как теория официальной народности), являющуюся своего рода идеологией, начиная со второй трети XIX века и до начала XX века. Однако И. Катаев в работе «Что такое патриотизм?» оспаривает эти ценностные основания патриотических чувств русских людей (Катаев, 1907). Он подчёркивает, что русский патриотизм – явление особого порядка: «Как ни бедна и ни несчастна наша Россия, но она дорога каждому, кто родился и вырос в ней. Особенно это чувствуют те, которым почему-либо приходится оставлять Россию и уезжать за границу» (Катаев, 1907: 3). Он называет чувство патриотизма одиннадцатой христианской заповедью, тем самым подчеркивая его особую социально-культурную значимость.

С. Мухин в работе «Патриотизм» говорит о данном феномене как о безусловной любви к родине (Мухин, 1907). Указывая на то, что в патриотизме имеются элементы бессознательного, он не отрицает существование в его структуре сознательного элемента. В качестве последнего, например, он называет общую историю, единый язык и похожий быт.

Р. Михельс рассматривает патриотизм как, в первую очередь, нравственную категорию (Михельс, 1906). Он указывает на его противоречивость: «Если, с одной стороны, нас в качестве непатриотов третируют, а, с другой стороны, патриоты требуют от нас убийства во имя Отечества, то поистине давно пора поставить перед собой со всем беспристрастием следующий вопрос: что же это такое, в чем собственно заключается отечество, принуждающее нас к любви и налагающее на нас столь тяжелые обязанности?» (Михельс, 1906: 9). Он подчёркивает, что нельзя сводить понятие «родина» к понятиям «государство», «место рождения» (местный патриотизм), «страна проживания», «общность интересов, противоположных интересам других народов». Его вывод: «патриотизм лишён всякого реального основания. Он не более как призрак» (Михельс, 1906: 26). Патриотизм в политической трактовке противоречит всем законам логики и «приводит смутное нравственное чувство невежественных масс на службу безнравственному делу» (Михельс, 1906: 26). Р. Михельс допускает патриотические чувства в политическом контексте только в случае, когда речь идёт о защите от иноземного гнёта. По его мнению, патриотизм сводится к усвоению общекультурных ценностей.

В. Никольский признаёт патриотизм в качестве естественно заложенного в человеке чувства любви к родине, выражающегося как психологическая благодарность за имеющиеся блага и солидарность личных и общественных интересов (Никольский, 1904). Он подчёркивает, что патриотизм – это христианская добродетель. Суть этой добродетели заключается в стремлении к улучшению общественной жизни. Патриотизм, по глубокому убеждению профессора Никольского, не противоречит христианской заповеди любви к ближнему, в том числе в условиях войны.

Противоположного мнения придерживался Л.Н. Толстой. В его статье «Одумайтесь!» затрагивается вопрос о соотношении патриотических чувств и готовности умереть за родину на войне (Толстой, 1917). Автор подчёркивает, что эта готовность не имеет ничего общего с патриотизмом. Война противоречит основным идеям христианства. Патриотизм трактуется писателем исключительно в контексте его теории христианского морализма, в основании которой лежит принцип непротивления злу насилием: «Я не могу поступить иначе, как так, как того требует от меня Бог, и потому я, как человек, не могу ни прямо, ни косвенно, ни распоряжениями, ни помощью, ни возбуждением к ней, участвовать в войне, не могу, не хочу и не буду» (Толстой, 1917: 44).

В советской гуманитаристике концепт «патриотизм» также получил значительную проработку. Эволюционируя от идеи «революционного патриотизма» как выражения пролетарского интернационализма, находящегося вне национальных и классовых границ, к «советскому патриотизму» с чётко выраженным представлением об этноуникальности, он выполнил отведённую ему функцию базового, смыслообразующего элемента коммунистической идеологии (Родионова, 2009).

Современные ученые М.М. Кром (2020), Дж. Мюллер (Müller, 2007), Д.В. Артюхович (2006), В.И. Лесняк (2006), Е.И. Мозговая и М.С. Жиров (2009), И.А. Терновая и А.В. Козырева (2019) в своих исследованиях рассматривают проблему практической реализации ценности патриотизма в пространстве русской культуры.

Методологические основы исследования . Обобщая все имеющиеся в гуманитаристике определения понятия «патриотизм», условимся под ним подразумевать ценностное отношение личности к действительности, предполагающее любовь к своей родине, гордость за её культурные достижения, желание ей служить, а также готовность пожертвовать ради неё своим благополучием. Данное определение, на наш взгляд, вполне универсально и в наименьшей степени спорно, чего не скажешь о понятии, обозначающем объект патриотических чувств – понятии «родина». Содержательно термин «родина» размыт, его интерпретации в меньшей степени рациональны, в большей степени интуитивны. Именно этим объясняется существование различных нарративов относительно понимания родины в диапазоне от красот природы и страны предков до сопряженности личной судьбы и судьбы государства.

Патриотизм – это одна из фундаментальных ценностей человека, которая одновременно является и социальной, и личностной. Её социальный аспект связан с тем, что изначально эта ценность направлена на поддержание стабильности и функционирования социальной общности. Однако данная ценность (как и любая другая) обретает реальность в индивидуальном преломлении, адаптируясь в психических структурах личности. На этом основании можно отнести патриотизм к разряду социально-нравственных ценностей.

Патриотизм подразумевает выдвижение на первый план общезначимых интересов, чаще всего в ущерб индивидуальным личным интересам, именно поэтому его трудно интерпретировать как примордиальное духовное качество. Патриотизм – это всегда сознательное нравственное усилие, ограничение собственных желаний в том случае, если они не совпадают с общественным благом. В одной финской сказке С. Топелиуса, предназначенной для повседневного чтения детям, имеется интересная аллегория любви человека к родине. Весной, во время ледохода, в реке тонула женщина. Стоявшие на берегу люди не решались прийти ей на помощь, опасаясь за свою жизнь. Вдруг прибежал деревенский парень и без колебаний бросился в воду. На вопрос о том, как он решился на такой риск, парень ответил: «Да ведь она моя мать!» (Мухин, 1907: 4–5). Простая мораль этой притчи указывает на то, что чувство патриотизма предполагает безусловное принятие родины, а также жертвенность в случае, если родина оказывается в опасности. Однако относительно определения границ патриотизма и жертвенности нет единого мнения в исследовательской литературе и общественном мнении. Так, к примеру, одни ограничивают патриотизм единством человека со своим Отечеством, исключая из него аспект самопожертвования. Другие считают, что патриотические чувства у человека отсутствуют, если он не готов пожертвовать своей жизнью ради спасения родины.

Патриотическое чувство, вне зависимости от того, как субъект внутренне интерпретирует понятие «родина», так или иначе тяготеет к политическому контексту. В определенной степени данная трансформация объясняется усилиями государства, которое старается всегда использовать исходно политически индифферентные патриотические умонастроения граждан для достижения государственно значимых целей. В этом случае мы наблюдаем сопряжение понятий «патриотизм» и «гражданственность», а также появление наиболее распространённой сегодня формулы патриотизма как отношения к родине, совпадающей с границами государства.

Ещё одним дискуссионным вопросом является вопрос о том, национален ли патриотизм или же он, будучи атрибутом человеческого, универсален? Вправе ли мы говорить о русском патриотизме, отличном, скажем, от американского? К этой же проблеме примыкает проблема определения формата существования изучаемого феномена: можно ли говорить о патриотизме социальной общности или патриотизм – собирательное понятие, формирующееся как совокупность индивидуальных сознаний патриотов? По нашему мнению, говорить о патриотизме как национальном качестве, формирующем в том числе этноуникальность, можно и нужно. В этой связи научно вполне оправданы дискурсы, в которых феномен патриотизма интерпретируется в разрезе духовной характеристики социальной общности.

В качестве парадоксальной особенности патриотизма можно назвать отсутствие враждебного отношения к инаковому. В этом смысле нельзя не согласиться с утверждением М. Крома о том, что между патриотизмом и национализмом очень тонкая грань (Кром, 2020: 1).

Таким образом, учитывая обозначенное выше, вполне уместно, на наш взгляд, понимать патриотизм как одну из форм национальной идентичности, а в качестве атрибутивных компонентов структуры патриотизма условно выделять следующие духовные феномены: чувство сопричастности к этнической общности, любовь к родным местам, национальная гордость за достижения своей страны, следование традициям и обычаям, уважение к прошлому (истории) и родному языку, готовность защищать родину, верность своему Отечеству (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура патриотизма

Результаты исследования . Патриотизм россиянина многослоен, вариативен по содержанию и на этом основании уникален, а в некоторых смыслах даже парадоксален. Можно выделить базовые ценностные аспекты, составляющие суть русского (российского) патриотизма.

Аспект 1. Русский патриотизм – это эстетическое любование природной и культурной красотой. Так, к примеру, в «Слове о погибели русской земли» мы встречаемся с ярким проявлением феномена русского патриотизма в указанном контексте: «О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!»1.

Аспект 2. Русский патриотизм – это готовность к военной защите российской земли от врагов. Существование большого количества русских пословиц и поговорок на эту тему является свидетельством указанной ментальной особенности русских («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»).

Аспект 3. Русский патриотизм в большинстве случаев – это эффект «бумеранга». Патриотические чувства у наших соотечественников многократно усиливаются в ответ на стороннюю агрессию. Так, колоссальный подъём патриотизма наблюдался в сложные для России периоды – в 1613 г., 1812 г., 1941 г., 2022 г.

Аспект 4. Русский патриотизм – это способность отдать «жизнь за царя». Данный парадокс, пожалуй, нашел своё выражение только в некоторых этнических культурах. История героического подвига простого крестьянина Ивана Сусанина, спасшего царя Михаила Фёдоровича от польско-литовских захватчиков ценой своей жизни, для российского самосознания не просто легенда или нетривиальный исторический факт, а своего рода национальная идея, образец служения, нравственный идеал. В ментальных структурах россиянина обнаруживаются уникальные по своему содержанию категории «сын Отечества», «царь-батюшка», «монарх-родитель».

Аспект 5. Русский патриотизм – это духовное и социальное единение с ближним. Патриотическое чувство русского человека минимально абстрактно и максимально конкретно: его суть составляет вполне приземлённая по форме, но возвышенная по содержанию, забота о семье, соседях, земляках, согражданах.

Аспект 6. Русский патриотизм – это сопричастность русской земле. Категория «русская земля» занимает особое место в самосознании россиянина. Персонифицируясь, она становится отправной точкой помыслов и действий русского человека: «О храбрые, мужественные сыновья русские! Потрудитесь, чтобы спасти свое отечество, Русскую землю, от неверных, не пощадите своей жизни, да не узрят ваши очи пленения и разграбления домов ваших, и убиения детей ваших, и поруганья над женами и детьми вашими…»2.

Аспект 7. Русский патриотизм – это верность Богу и Его Заветам. В русском патриотизме очевидно визуализируется контекст священности: «На небе Бог, на земле Россия» или же: «Идет война народная, священная война! Как два различных полюса, во всем враждебны мы: за свет и мир мы боремся, они – за царство тьмы».

Аспект 8. Русский патриотизм – это осознание своей инаковости. В чувстве патриотизма русских находит отражение восприятие других народностей в качестве «других», «не таких, как мы» (нередко в контексте превосходства): «Что русскому здорово, то немцу смерть», «француз боек, а русский стоек».

Таким образом, русский патриотизм синтетичен, а это значит, что он вмещает в себя всю полноту принятия своей отчизны – любовь к природе, соотечественникам, культурным объектам, государству. Именно поэтому русский патриотизм одновременно является проявлением гражданственности (сопричастности государству). Целесообразно интерпретировать патриотизм россиян как этнически своеобразный и на этом основании воспринимать его в качестве базового, составного элемента этноуникальности.

Список литературы Патриотизм как ценностное основание экспликации матрицы российской идентичности

- Артюхович Д.В. Гражданственность и патриотизм в философском осмыслении: монография. Ставрополь, 2006. 388с.

- Катаев ИМ Что такое патриотизм? М., 1907. 35 с.

- Кром М.М. Патриотизм, или Дым отечества. СПб., 2020. 160 с.

- Лесняк В.И. Патриотизм как социально-нравственная ценность. Челябинск, 2006. 22 с.

- Михельс Р. Что такое патриотизм? / пер. Гендельмана. Киев, 1906. 32 с.

- Мозговая Е.И., Жиров М.С. Русский патриотизм: историко-культурные и идеологические основания: монография. Белгород, 2009. 116 с.

- Мухин С. Патриотизм. М., 1907. 16 с.

- Никольский В. Христианство, патриотизм и война. Казань, 1904. 98 с.

- Родионова И.В. Становление концепции советского патриотизма // Власть. 2009. № 4. С. 152-156. Терновая И.А., Козырева А.В. Патриотизм в императорской России: монография. Орёл, 2019. 240 с. Толстой Л.Н. «Одумайтесь!»: статья по поводу русско-японской войны. М., 1917. 70 с.

- Culture militaire et patriotisme dans la Russie d'aujourd'hui / sous la dir. de Anne Le Huérou et Elisabeth Sieca-Kozlowski. Paris, 2008. 230 p. = Военная культура и патриотизм в современной России / под ред. Анн Ле Уэру и Элизабет Сиека-Козловски. Париж, 2008. 230 С. (на фр. яз.).

- Müller J. W. Constitutional patriotism. Princeton, 2007. 177 p.