Печати-многогранники закавказского происхождения II-I вв. до н.э. из погребений кочевников азиатской Сарматии I - первой половины II в. н.э

Автор: Трейстер Михаил Юрьевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обращает на себя внимание тот факт, что в погребениях кочевников Азиатской Сарматии были найдены геммы довольно редких форм, так называемые призмы, многогранники, скарабеоиды и двусторонняя гемма. В статье представлена попытка атрибуции печатей в форме многогранников из сарматских погребений I - первой половины II в. н.э. на Нижнем и Верхнем Дону и в Нижнем Поволжье. Многогранники относятся к формам гемм, получившим распространение еще в классическую эпоху как среди греческих, так и среди так называемых греко-персидских гемм. Во II-I вв. до н.э. печати в форме многогранников получают широкое распространение на Кавказе и особенно в Закавказье. Они представлены многочисленными изделиями как из резного камня, так и из стекла темно-синего, молочно-белого и зеленоватого цвета. Известны и прямоугольной формы оттиски таких печатей на буллах, в частности из раскопок дворца I в. до н.э. - I в. н.э. в Дедоплис Гора в Кавказской Иберии. Анализ формы, материалов и сюжетов изображений на рассматриваемых в статье печатях из сарматских погребений дает основание предполагать их изготовление в мастерских Закавказья во II-I вв. до н.э. Вероятное закавказское происхождение печатей и их датировка позднеэллинистическим временем являются косвенным подтверждением ранее высказанной автором гипотезы о возможном происхождении ранних цилиндрических, конических печатей и скарабеоидов середины II - середины I тыс. до н.э., найденных в сарматских погребениях I в. до н.э. - II в. н.э., из святилищ Закавказья.

Погребения среднесарматского периода, нижнее и верхнее подонье, нижнее поволжье, геммы редких форм, многогранники, глиптика, кавказ, закавказье

Короткий адрес: https://sciup.org/149132039

IDR: 149132039 | УДК: 930.26(470+571):929.6 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.2.11

Текст научной статьи Печати-многогранники закавказского происхождения II-I вв. до н.э. из погребений кочевников азиатской Сарматии I - первой половины II в. н.э

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Трейстер М. Ю., 2020. Печати-многогранники закавказского происхождения II–I вв. до н.э. из погребений кочевников Азиатской Сарматии I – первой половины II в. н.э. // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 2. С. 200–217. DOI:

Введение. Начиная со II в. до н.э. обычай украшения ювелирных изделий (кроме перстней) получает особенно широкое распространение именно в Северном Причерноморье, где геммами украшались броши, звенья, наконечники и подвески гривен или ожерелий, а также браслеты, пряжки, косметические флаконы и даже детали конской узды. Большинство этих изделий происходит с территории Боспорского царства и из сарматских погребений Северного Причерноморья [Трейстер, 2007].

Обращает на себя внимание тот факт, что в погребениях кочевников Азиатской Сарматии были найдены геммы довольно редких форм (рис. 1), так называемые призмы (Сады [Разуваев, 1992, c. 235, 237, рис. 2, 19–20 ; Медведев, 2008, c. 47, рис. 35, 8–9 ], Кобяковс-кий могильник [Прохорова, Гугуев, 1992, c. 150–151, рис. 10, 6 ; Прохорова, 1998, c. 290– 295, рис. 1, вверху; Cat. Paris, 2001, p. 229–230, no. 245; Kat. Frankfurt, 2003, S. 152, Nr. 115]), многогранники (Сады [Разуваев, 1992, c. 235, 237, рис. 2, 27 , 3, 3 ; Медведев, 2008, c. 47, рис. 35, 7 ], Кобяковский могильник [Прохорова, Гугуев, 1992, c. 150–151, рис. 10, 5 ; Прохорова, 1998, c. 295–299, рис. 1, внизу; Cat. Paris, 2001, p. 230, no. 246; Kat. Frankfurt, 2003, S. 152–153, Nr. 116], Комсомольский [Дворни-ченко и др., 2002, c. 227, рис. 7, 31 ]), скарабео-иды (Барановка 1 [Сергацков, 2000, c. 24, 141, рис. 23, 13 ; Мордвинцева, Хабарова, 2006, c. 77, табл. 14А, а ; Дзиговский, Островерхов, 2010, c. 160, рис. 11, 2 ; c. 166; Археологическое наследие ... , 2013, c. 116 (ил.), № 276] и Чебота-рев-V [Балахванцев и др., 2017; Трейстер,

2019]), а также двусторонняя гемма (Вербовский I [Мамонтов, Шинкарь, 2014, c. 137, рис. 3, 8 ; c. 138, рис. 5, 4 ; c. 139–140, № 11; c. 142–143]).

В данной публикации мы рассмотрим печати в форме многогранников, имеющих в основании параллелепипед или куб, оформленные в верхней части в виде пирамиды с четырьмя боковыми гранями, как правило с горизонтально срезанной вершиной, и квадров. Таким образом, эти многогранники имеют одну нижнюю грань, на которой вырезалось изображение, восемь боковых граней и могут также иметь небольшую узкую верхнюю грань. В том случае, если эти многогранники имеют в основании параллелепипед, канал отверстия проходит по длинной оси. В литературе их определяли по-разному. Фасетиро-ванные квадры ( Facettierte Quader ) (по П. Ца-цоффу), или таблоиды (по Д. Бордману), или многогранники (по Н.М. Никулиной) относятся к формам гемм, получившим распространение еще в классическую эпоху как среди греческих (сердолик, халцедон, зеленое стекло) [Zazoff, 1983, S. 153, Abb. 44b; S. 154, Anm. 147; Taf. 35, 9 ; Boardman, 2001, p. 289, pl. 515; p. 295, pl. 649], так и среди так называемых греко-персидских гемм (агат, халцедон, голубое стекло) [Zazoff, 1983, S. 189, Anm. 146; S. 190–191, Abb. 51a-b; Taf. 44, 1 ; 45, 1 ; Spier, 1992, p. 60, no. 116; p. 62, no. 122; Никулина 1994, c. 87–94, рис. 466–469, 471–474 (форма 19); Boardman, 2001, p. 315, figs. 290–291; p. 317, fig. 295; p. 319, fig. 304; p. 321, fig. 310; p. 353, pl. 893; p. 355, pl. 948; p. 356, pl. 976; Dzhavakhishvili, 2007, p. 121–124, no. 4, figs. 5, 7].

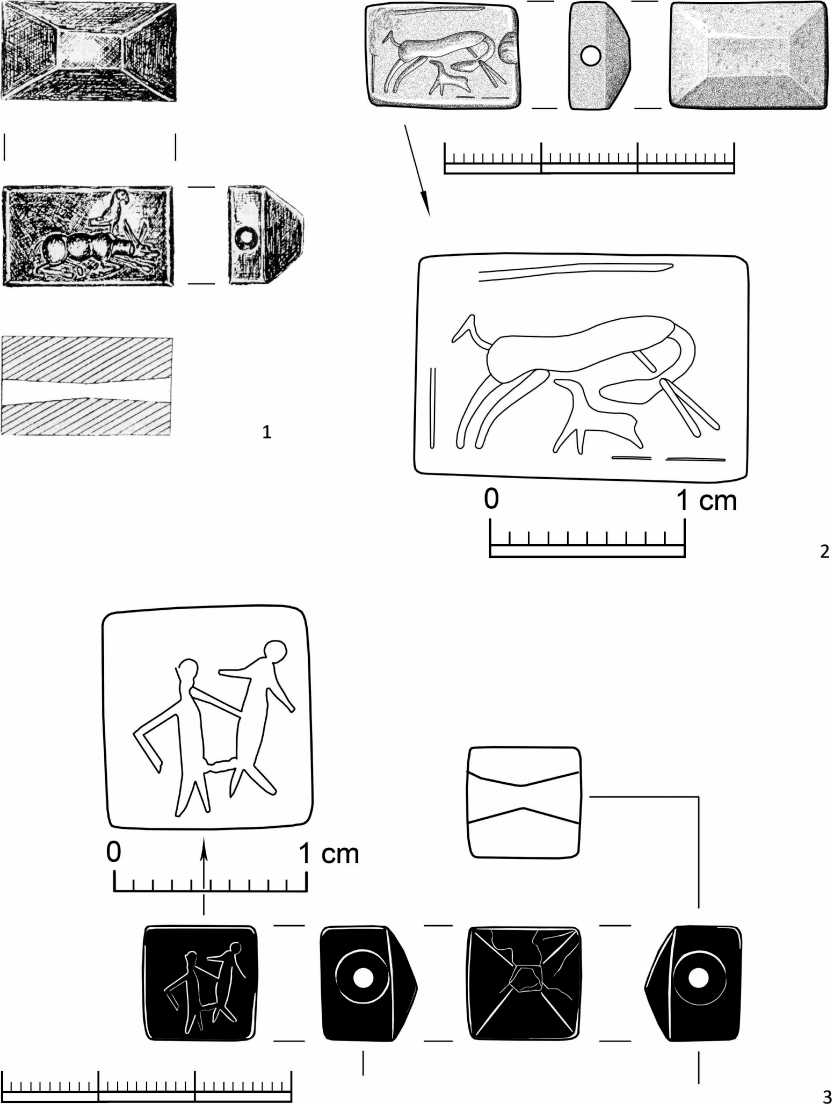

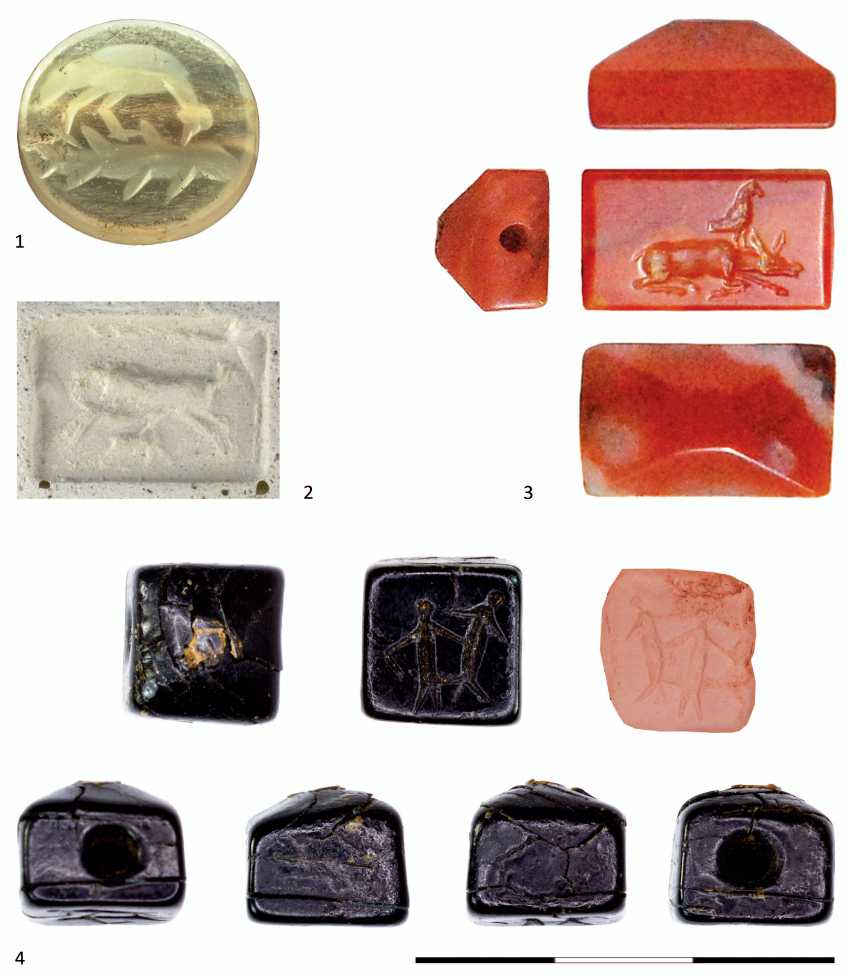

Печать в форме многогранника из погребения в кургане у пос. Сады на окраине Воронежа. Многогранник из глухого синего стекла с изображением кормящей жеребенка лошади (рис. 2, 2 , 3, 2 ) [Разуваев 1992, c. 235, 237–238, рис. 2, 27 , 3, 3 ; Медведев, 2008, c. 47, рис. 35, 7 ] вместе с двумя аметистовыми призмами, у которых изображения вырезаны на двух сторонах [Разуваев, 1992, c. 235, 237, рис. 2, 19–20 ; Медведев, 2008, c. 47, рис. 35, 8–9 ], был найден в датируемом I в. н.э. погребении мужчины 40–45 лет в кургане № 4/1988 у пос. Сады на окраине Воронежа. Многогранник имеет прямоугольное основание и срезанную вершину, в результате чего образована небольшая верхняя горизонтальная грань прямоугольной формы. Данная печать не сохранилась – в нашем распоряжении есть рисунок, опубликованный в статье Ю.Д. Разуваева, и сделанный автором раскопок гипсовый оттиск, на котором изображение представлено в довольно смазанном виде. Не вызывает сомнения, что на печати представлены самка копытного животного и ее детеныш, сосущий вымя матери. По мнению автора публикации, это сцена с кобылой и жеребенком. Вероятно, исследователь прав, так как пропорции тела животного не соответствовали бы, например, изображению коровы с теленком.

Представленный на печати мотив получил популярность на Ближнем Востоке, в Египте и в Передней Азии [Keel, 1980; Curtis, 1984, p. 24; Root, 2001, p. 192–194] еще с начала III тыс. до н.э. Он был распространен в искусстве Ирана, например на золотом кубке из гробницы № 2 некрополя Марлик [Negahban, 1996, p. 60, ill. 4; p. 77, no. 14], на печати из Нуж-и Джан [Curtis, 1984, p. 24, no. 233, fig. 4], и Ближнего Востока: на рельефах из слоновой кости из Нимруда и Арслан-Таша [Barnett, 1975, p. 126–127; 1982, p. 48–49; Wicke, 2013, S. 558, Abb. 338], на печати из гробницы IV Нимруда [Hussein, 2016, p. 44, pl. 178b] – в первые столетия I тыс. до н.э. Наконец, он был представлен также в античном искусстве [Kat. Berlin, 1983, S. 165–166, Nr. 159 (D. Gordon Mitten, с обзором)], в ахеменидс-кой глиптике и в глиптике греко-персидского стиля, например на цилиндрической печати из голубого халцедона, хранящейся в Иерусали- ме, с изображением кобылы с жеребенком и орла [Boardman, 2000, p. 163, fig. 5.20], на происходящем из кургана № 24/1876 некрополя Нимфея золотом перстне с обсидиановым скарабеоидом, на одной стороне которого вырезано изображение теленка, сосущего вымя коровы, на другой – символа Ахурамазды [Отчет ... , 1877, табл. III,7–8; Силантьева, 1959, c. 56, рис. 24,2; Treister, 2010, p. 254, no. 10 (с лит.)]. Не позднее III тыс. до н.э. в искусстве Ближнего Востока появляются и сцены с изображением антилопы [Bielińska, 2013, p. 122–125, figs. 1–3], газели [Strandberg, 2009] и овцы [Animals in Ancient Art III ... , 1996, p. 169–170, no. III.264 (D. Gordon Mitten, с обзором)], кормящих своих детенышей, в близкой иконографии.

В античной глиптике мотив кобылы, кормящей жеребенка, появляется не позднее VII– VI вв. до н.э. (стеклянный скарабеоид в Женеве [Vollenweider, 1967, p. 155–156, no. 210, pl. 80]), известен в классическое время (стеклянный скарабеоид с о. Киферы в Мюнхене [Brandt, 1968, S. 56–57, Nr. 259, Taf. 30; Габриэлян, 2013, c. 200, табл. III, 17 ]) и по крайней мере до I в. н.э. (гемма из плазмы римской мастерской I в. н.э. в Вене [Zwierlein-Diehl, 1991, S. 91, Nr. 1837, Taf. 37]). Близкая по форме найденной в кургане на окраине Воронежа стеклянная печать с изображением кобылы, кормящей жеребенка, происходит из столицы эллинистической Армении – Арташата [Хачатрян, 1974, c. 102, рис. 6]; здесь же была найдена и серия глиняных булл с оттисками с аналогичным мотивом [Хачатрян, Неверов, 2008, c. 92, 184, № VII, 574 – 575 , 577 ; Габриэлян, 2013, c. 200, табл. III, 20 ]. Среди обнаруженных в Арташате булл имеются и оттиски печатей с изображением лани с детенышем [Хачатрян, Неверов, 2008, c. 188, № VII, 629 ]. Таким образом, и форма печати, и мотив позволяют отнести ее к работе закавказской мастерской и датировать в рамках II–I вв. до н.э.

Печать в форме многогранника из погребения № 2/1993 у пос. Комсомольский. Печать из гагата в форме многогранника с основанием квадратной формы и с верхней частью в форме четырехгранной пирамиды была найдена в датированном второй половиной I – началом II в. н.э. погребении № 2/1993 у пос. Комсомольский [Дворничен- ко и др., 2002, c. 227, рис. 7,31]. На основании печати вырезаны две схематически переданные стоящие человеческие фигурки (рис. 2,3, 3,4). Изображения очень близких стилистически фигур имеются на бронзовых печатях в Британском музее, которые атрибутируются как произведения глиптики ахеменидского времени, вероятнее всего – сиро-палестинского происхождения [Collon, Curtis, 2017, p. 767– 768, no. 2, fig. 2; p. 778–779].

Материал, из которого вырезана печать, очень редко использовался в глиптике, хотя известны редкие примеры, датирующиеся еще III тыс. до н.э., найденные как на Кавказе, так и в Средней Азии [Hiebert, 2002, p. 1–3, figs. 1– 3; p. 11–12]. Судя по находкам из Гордиона, гагат использовался для изготовления печатей в Малой Азии и во II тыс. до н.э. [Dusinberre, 2005, XIII, p. 37–38, nos. 7–8], и позднее: известны скарабеоид ахеменидско-го времени [Dusinberre, 2005, p. 25–26, 59–60, no. 39, fig. 49, a – b ; 2010, p. 332–333, fig. 31.13] и коническая печать, которую относят к эллинистическому времени [Dusinberre, 2005, p. 74–75, no. 68, fig. 78, a – b ]. Широкое распространение гагата в Малой Азии и Закавказье дает основание предполагать, что печать, найденная в Нижнем Поволжье, происходит из этого региона.

Печать в форме многогранника из погребения в кургане № 10/1987 Кобя-ковского могильника. Многогранник из кварца, найденный в погребении кургана № 10/1987 Кобяковского могильника, по своей форме очень близок к рассмотренному выше многограннику из кургана у пос. Сады. На нижней грани печати представлено изображение лежащего в профиль вправо копытного c поджатыми под себя задними и правой передней конечностью, левая передняя нога вытянута вперед. На загривке копытного животного изображена стоящая также в профиль вправо хищная птица (орел?) с загнутым клювом и коротким хвостом (рис. 2,1, 3,3) [Прохорова, Гугуев, 1992, c. 150, 151, рис. 10,5; Прохорова, 1998, c. 295–299, рис. 1, внизу; Kat. Frankfurt, 2003, S. 152–153, Nr. 116]. По мнению Т.А. Прохоровой [1998, с. 296], лежащее животное – это осел, о чем свидетельствуют его большие уши, а также отсутствие рогов, с чем трудно не согласиться, хотя и высказы- вались соображения, что это мог быть онагр или даже олень [Kat. Frankfurt, 2003, S. 152]. На мой взгляд, представленное копытное без рогов и с длинными ушами может быть и самкой лани. Птица, как предположила исследовательница, является либо орлом, либо вороном [Прохорова, 1998, c. 296].

Точных аналогий представленной сцене мне найти не удалось. Что же касается композиции, то хищная птица (орел), стоящая на крупе или на рогах барана, изображалась довольно часто на сасанидских геммах: это могла быть целая фигура лежащего барана [Vollenweider, 1967, p. 87, no. 102, pl. 44; Zwierlein-Diehl, 1991, S. 204, Nr. 2412 с лит., Taf. 140] или только голова с сидящей на рогах птицей [Zwierlein-Diehl, 1991, S. 204, Nr. 2413–2414, Taf. 140], что позволяет предполагать переднеазиатское происхождение этого мотива. Действительно, на сердоликовом скарабеоиде из коллекции В.В. Павлова (в собрании Музея Востока в Москве), датированном IV–III вв. до н.э., изображен лежащий олень, на спине которого представлена в профиль стоящая птица [Никулина, 1994, рис. 482; Берзина, 2010, c. 56–57, № 21]. Подобное же изображение лежащего с поджатыми конечностями оленя и представленной в профиль птицы, сидящей на нем, имеется и на оттиске парфянской печати из Нисы [Массон, Пугаченкова, 1954, c. 163, рис. 10]. С другой стороны, детали изображения птиц на указанных выше сценах не указывают на то, что это хищная птица, и сидит она не на загривке, а ближе к хвосту животного. Также и положение вытянутой передней ноги животного на кобяковском многограннике не характерно для изображений лежащих копытных животных (преимущественно оленей) в глиптике греко-персидского стиля, где вытянутая вперед одна из передних конечностей изображалась приподнятой и согнутой в коленном суставе [Никулина, 1994, рис. 476, 484; Boardman, 2001, p. 355–357, pls. 941, 948, 981, 982, 985, 986; в том числе и на упомянутом выше скарабеоиде из коллекции В.В. Павлова]. Сопоставимо, пожалуй, лишь положение правой передний ноги газели на халцедоновом скарабеоиде в Музее Метрополитен [Никулина, 1994, рис. 475; Richter, 2006, p. 29, no. 113, pl. 19].

Изображение орла, сидящего на голове оленя, представлено на монетах Кротона [Imhoof-Blumer, Keller, 1889, S. 28, Taf. IV, 29 ], встречается, но очень редко и в римской скульптуре [Basis mit Hirschkopf und Adler]. На многофигурном рельефе первых веков н.э. из Тира изображена стоящая в профиль вправо лань (?), кормящая сидящего под ней младенца, а на ее спине en face представлена фигура орла с опущенными крыльями [Seyrig, 1963, p. 23–24, pl. II, 1 ]. При раскопках поселения Эд-Дур в ОАЭ в слое II–III вв. н.э. была найдена каменная скульптура с изображением орла, сидящего на букрании [Lecomte, 1993, p. 196, 205, fig. 2]. Напротив, для Малой Азии такие образы характерны – оттуда происходят бронзовые статуэтки с изображением орла, сидящего на голове козла, и орла, сидящего на полной фигуре козла, из коллекции Хильпрехта [Warden, 1997, p. 57, nos. 189–191, pl. 21], а также орла, сидящего на голове быка, из этой же коллекции [Warden, 1997, p. 55–56, nos. 184–187, pl. 21; 2002, p. 130, fig. 4; p. 131] и из собрания Университета Мюнстера [Whybrew, 2016, S. 927–936, Taf. 113, 1 – 3 ], а также с известным происхождением – из Киликии [Laflı, Feugère, 2006, p. 95–96, nos. 94– 95, figs. 27–28] и Пафлагонии [Kara et al., 2013, p. 177, fig. 5]. Изображение орла, сидящего на крупе или на голове оленя, встречаются в Малой Азии начиная с бронзового века, в частности в хеттском искусстве [Warden, 1997, p. 57–58, nos. 192–193, pls. 21–22]. Подобные изображения получают широкое распространение в памятниках искусства из Малой Азии, где их связывают с культом Юпитера Доли-хена [Blömer, Crowther, 2014, p. 349–354, 363– 364; Whybrew, 2016, S. 930–932], а также из Закавказья последних столетий до н.э. – I в. н.э.: на бронзовых фигурках, как правило, с изображением оленя и орла, сидящего на его крупе или рогах [Хачатрян, 2003, c. 164–165, табл. II, 1. 4 – 5. 7 ; Хачатрян, Неверов, 2008, c. 51–52], на рельефах [Blöemer, Crowther, 2014, p. 346–347, pls. 55, 2 , 59].

Особенно важно то, что рассматриваемые изображения встречаются на печатях в форме многогранников, которые восходят к более ранним печатям ахеменидского времени и получают широкое распространение на Кавказе и в Закавказье (в Грузии [Максимо- ва, 1941; Лордкипанидзе, 1963; Boardman, 2001, p. 322; Javakhishvili, 2002, p. 71–80; 2015, p. 12– 13, 31, pl. I,14; p. 33, III,21–25], Азербайджане (Мингечаур) [Бабаев, 1965] и Армении [Хачатрян, 1965; Хачатрян, 1974; 1976, c. 127–131; Манукян, 1988; 1992, c. 8–12; Хачатрян, Неверов, 2008, c. 49; Габриэлян, 2013; Демирха-нян, 2016, c. 60, 78, 94–98, табл. 25,1]) во II– I вв. до н.э. Они представлены многочисленными изделиями как из резного камня, так и из стекла темно-синего, молочно-белого и зеленоватого цвета. Так, на стеклянной печати из Ошакана в Армении изображена птица на спине у скачущего оленя [Хачатрян, 1965, c. 276, рис. 5; Есаян, Калантарян, 1988, c. 58, 65, табл. XLVII,11; Габриэлян, 2008, с. 155, табл. I,14]. Аналогичная печать происходит из Гориса [Хнкикян, 1981, с. 312–314, рис. 3,1; Хачатрян, 2003, табл. I,21; Габриэлян, 2008, с. 155, табл. I,12]. По находкам в Армении известны и другие печати [Хачатрян, 2003, табл. I,22–26] и оттиски печатей [Хачатрян, Неверов, 2008, с. 48–50] с аналогичным сюжетом. На буллах из Арташата имеются оттиски гемм с изображением птицы, сидящей на козле [Хачатрян, Неверов, 2008, с. 190–191, VII, № 653–657]. Среди оттисков на буллах из раскопок дворца I в. до н.э. – I в. н.э. Дедоп-лис Гора в Кавказской Иберии имеется оттиск прямоугольной формы печати-многогранника с изображением козла [Javakhishvili, 2008, p. 200, 220, no. 30, pls. 82–83].

Отсутствие прямых аналогий затрудняет датировку печати-многогранника из Кобя-ковского могильника. Круг аналогий изображениям хищной птицы, сидящей на голове или крупе копытного животного, позволяет предполагать происхождение мотива печати из Малой Азии, Закавказья, Кавказа или Парфии. Форма печати, казалось бы, не позволяет датировать ее позднее IV в. до н.э., однако на печатях такой формы, вырезанных в грекоперсидском стиле, изображения помещались, как минимум, на шести гранях, а очень часто – на всех десяти. На рассматриваемой печати, так же как и на печатях из курганов у пос. Сады и Комсомольский, изображение имеется лишь на нижней широкой грани. Все это, а также распространение близких сюжетов на стеклянных печатях II–I вв. до н.э., найденных на территории Армении, позволяет предполагать возможность происхождения ко-бяковской печати из Закавказья и ее датировки позднеэллинистическим временем.

Какие еще печати из сарматских погребений могут происходить из Закавказья? Не исключено, что не только многогранные печати, но и скарабеоиды позднеклассического – эллинистического времени могли попасть к сарматам также из Закавказья. К ним относится халцедоновый скарабеоид с почти округлым основанием из кургана № 3 могильника Барановка I. На плоской стороне вырезано изображение хищной птицы (орла?), терзающей рыбу (рис. 3, 1 ) [Сергацков, 2000, с. 24, 141, рис. 23, 13 ; Мордвинцева, Хабарова, 2006, с. 77, табл. 14А, а ; Дзиговский, Ост-роверхов, 2010, с. 160, рис. 11, 2 ; с. 166; Археологическое наследие ... , 2013, с. 116 (ил.), № 276]. Материал (халцедон) и форма (ска-рабеоид) дают основания полагать, что ска-рабеоид на момент погребения представлял собой антикварную вещь и вряд ли может датироваться позднее V–IV вв. до н.э., хотя точных аналогий на скарабеодах классического времени мне не удалось найти. Более того, изображение на скарабеоиде из Барановки очень схематично по сравнению с изображениями на скарабеоидах греческого классического и греко-персидского стилей.

Сама форма печати – почти округлая – также примечательна. Греческие и греко-персидские скарабеоиды имеют обычно овальную форму основания, хотя среди последних встречаются и экземпляры с почти округлым основанием, как правило с изображением в стиле a globolo (например: [Zazoff, 1983, S. 186–189, Anm. 130, 132, 144, Abb. 50d, Taf. 45,3.5; Boardman, 2001, p. 322, 356, pls. 981–983]. Округлую форму имеют некоторые скарабеоиды из Северо-Восточной Анатолии и Армении, в частности датируемая по надписям печать III в. до н.э., происходящая из окрестностей Эрзерума и хранящаяся в Отделе Востока Эрмитажа [Манукян, 1992, с. 7]. Каменные скарабеоиды почти округлой формы обнаружены в погребениях из Ошакана (горный хрусталь, сцена схватки человека с кабаном) [Есаян, Калан-тарян, 1988, c. 66, табл. XLII,1] и Сисиана (сердолик, сцена сражения) [Khachatryan, 2011, p. 63–64, pls. III,9, V,8], в изображениях кото- рых прослеживается влияние греко-персидской глиптики. И по форме, и по стилю изображения являются, скорее всего, изделиями III– I вв. до н.э. [Хачатрян, 1974; Манукян, 1992, c. 12; Chacatrijan, 2000, S. 43–49, Abb. 1–2]. В этой связи отметим происходящий из погребения первой половины III в. н.э. некрополя Алма-Кермен в Юго-Западном Крыму высокий сердоликовый скарабеоид, также почти округлый в плане, на основании которого вырезано очень схематичное изображение двух сидящих, обращенных друг к другу сфинксов или грифонов [Зайцев и др., 2007, c. 255, рис. 17,5, 31] – сюжет изображения явно восходит к одному из распространенных сюжетов на печатях из Малой Азии VI–V вв. до н.э. [Boardman, 2001, p. 306, 351, pl. 834; Özgen, Öztürk, 1996, p. 140, no. 95].

Заключение. Предполагаемое закавказское происхождение многогранных печатей и ска-рабеоидов эллинистического времени из погребений кочевников I – первой половины II в. н.э. на Нижнем и Верхнем Дону и в Нижнем Поволжье является косвенным подтверждением высказанной нами ранее гипотезы о возможном происхождении ранних цилиндрических, конических печатей и скарабеоидов середины II – середины I тыс. до н.э., найденных в сарматских погребениях I в. до н.э. – II в. н.э., из святилищ Закавказья [Трейстер, 2019, c. 26].

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Представленная публикация выполнена в рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ « Формы и пути культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских памятниках II в. до н.э. – III в. н.э.» (FL-334/15-1). Партнер проекта с российской стороны – Б.А. Раев. Автор выражает искреннюю признательность за предоставленную возможность работать в экспозиции и фондах музеев, в которых хранятся рассмотренные в статье печати, Д.В. Васильеву, Э.Р. Чиняковой (Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник), Н.В. Хабаровой †, А.В. Жа-даевой (Волгоградский областной краеведческий музей), А.П. Медведеву (Воронежский государственный университет), М.В. Герасименко (Государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Таганрог) . Особая благодарность – Ю.Д. Разуваеву – за предоставление прорисовки и слепка печати из кургана у пос. Сады.

The present publication was made in frames of the project funded by the DFG (German Science Foundation) and the Russian Humanitarian Scientific Foundation “Forms and ways of cultural contacts of the nomads of Asian Sarmatia. Imports in the Sarmatian monuments of the 2nd century BC – 3rd century AD” (FL-334/15-1). The project partner from the Russian side – B.A. Raev. The author expresses his sincere gratitude for the opportunity given to us to work in the expositions and depots of the museums, in which the seals discussed in the article are kept: D.V. Vasiliev, E.R. Chinyakova (Astrakhan State United Historical and Architectural Museum-Reserve), N.V. Khabarova †, A.V. Zhadaeva (Volgograd Regional Museum of Local Lore), A.P. Medvedev (Voronezh State University), M.V. Gerasimenko (State Literary and Historical-Architectural Museum-Reserve, Taganrog). Special thanks to Yu.D. Razuvaev – for providing a drawing and a cast of the lost seal from the Burial-mound near Sady.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

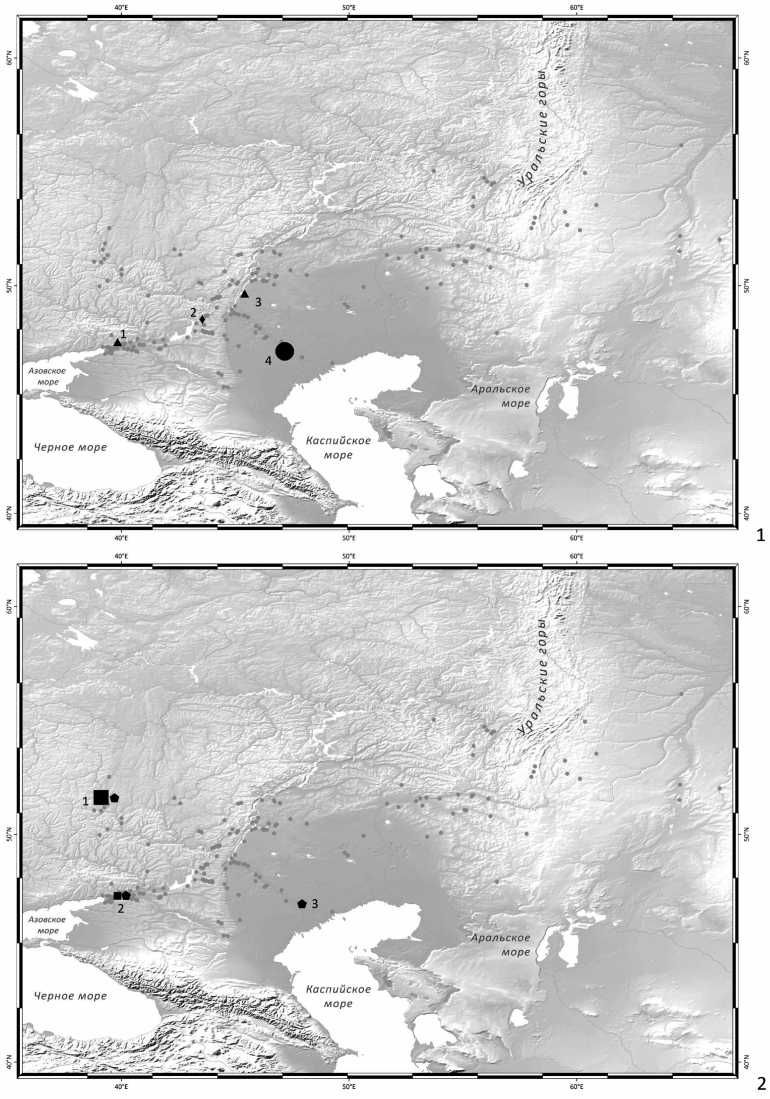

Рис. 1. Геммы и печати редких форм в погребениях кочевников Азиатской Сарматии:

Карта 1. Цилиндрические печати (круг), скарабеоиды (треугольник), двусторонняя гемма (ромб):

1 – Чеботарев V; 2 – Вербовский 1; 3 – Барановка I; 4 – Косика .

Карта 2. Призмы (квадрат) и многогранники (пятиугольник): 1 – Сады; 2 – Кобяковский могильник;

3 – Комсомольский. Карты: М.Ю. Трейстер, 2020, подоснова – Г.П. Гарбузов

Fig. 1. Gems and seals of rare shapes in the burials of the nomads of Asian Sarmatia:

Map 1. Cylindric seals (circle), scaraboids (traingular), bifacial gem (rhombus):

1 – Chebotarev V; 2 – Verbovskiy 1; 3 – Baranovka I; 4 – Kosika.

Map 2. Prisms (quadrate) и polyhedra (pentagon): 1 – Sady; 2 – Kobyakovo cemetery;

3 – Komsomolskii. Maps: M.Yu. Treister, 2020, background – G.P. Garbuzov

Рис. 2. Прорисовки многогранных печатей из сарматских погребений Подонья:

1 – Кобяковский могильник, курган № 10/1987 (по: [Прохорова, 1998, рис. 1, внизу];

2 – Сады, курган № 4/1988 (рисунок Ю.Д. Разуваева, доработан Н.Е. Беспалой, 2015);

3 – Комсомольский, погребение № 2/1993. Астрахань, Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 42918 (рисунок Н.Е. Беспалой, 2015)

Fig. 2. Drawings of the polyhedron seals from the Sarmatian burials of the Don basin:

1 – Kobyakovo cemetery, kurgan no. 10/1987 (after: [Prokhorova, 1998, fig. 1, below]);

2 – Sady, kurgan no. 4/1988 (drawing by Yu.D. Razuvaev, adopted by N.E. Bespalaya, 2015);

3 – Komsomolskii, burial no. 2/1993. Astrakhan, Astrakhan, Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv. no. 42918 (drawing by N.E. Bespalaya, 2015)

Рис. 3. Скарабеоид и многогранные печати из сарматских погребений Подонья и Нижнего Поволжья:

1 – Барановка I, курган № 3/1982, погребение № 1. Волгоград, Волгоградский областной краеведческий музей, инв. № 25800/20 (фото Н.В. Хабаровой); 2 – Сады, курган № 4/1988, оттиск, печать утрачена (фото М.Ю. Трейстера, 2015); 3 – Кобяковский могильник, курган № 10/1987.

Таганрог, Государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № КП-1642/174, А – 4146/174 (фото В.К. Гугуева);

4 – Комсомольский, погребение № 2/1993. Астрахань, Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 42918 (фото М.Ю. Трейстера, 2015)

Fig. 3. A scaraboid and polyhedron seals from the Sarmatian burials of the Don and Lower Volga basins:

1 – Baranovka I, kurgan no. 3/1982, burial no. 1. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 25800/20 (photo by N.V. Khabarova); 2 – Sady, kurgan no. 4/1988, impression; the seal lost (photo by M. Treister, 2015); 3 – Kobyakovo cemetery, kurgan no. 10/1987.

Taganrog, State Literary and Historical-Architectural Museum-Reserve, inv. no. КП-1642/174, А – 4146/174 (photo by V.K. Guguev);

4 – Komsomolskii, burial no. 2/1993. Astrakhan, Astrakhan, Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv. no. 42918 (photo by M. Treister, 2015)

Список литературы Печати-многогранники закавказского происхождения II-I вв. до н.э. из погребений кочевников азиатской Сарматии I - первой половины II в. н.э

- Археологическое наследие Волгоградской области. К 100-летию Волгоградского областного краеведческого музея, 2013. Волгоград : Издатель. 288 с.

- Бабаев И., 1965. О трех стеклянных многогранных печатях, найденных в Мингечауре // Археологические исследования в Азербайджане. Баку : Изд-во АН Азербайджанской ССР. C. 128–133.

- Балахванцев А. С., Мимоход Р. А., Успенский П. С., 2017. Древнееврейская печать из сарматского погребения на Нижнем Дону // Российская археология. № 4. С. 155–159.

- Берзина С. Я., 2010. Древние геммы Востока. М. : Памятники исторической мысли. 208 с.

- Габриэлян А., 2008. Расписная булла из Эребуни // Историко-филологический журнал. № 3. С. 148–159. (На арм. яз.)

- Габриэлян А., 2013. О некоторых многогранниках из Армении // История и культура. Арменоведческий журнал : сб. науч. ст. № 1. C. 193–208. (На арм. яз.).

- Дворниченко В. В., Плахов В. В., Сергацков И. В., 2002. Сарматские погребения у поселка Комсомольский Астраханской области // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 5. С. 224–250.

- Демирханян А. Г., 2016. Северо-Восток Еревана в эпоху Арташесидов. Материальная и духовная культура по данным античного поселения в Аван-Ариндже (II в. до н.э. – начало I в. н.э.) : дис. ... канд. ист. наук. Ереван. 122 с.

- Дзиговский А. Н., Островерхов А. С., 2010. «Странные комплексы»: о семантике предметов и памятников в целом // Stratum plus. № 3. С. 145–174.

- Есаян С. А., Калантарян А. А., 1988. Ошакан I. Основные результаты раскопок 1971–1983 гг. Археологические раскопки в Армении. Вып. 18. Ереван : Изд-во АН Армянской ССР. 131 с.

- Зайцев Ю. П., Волошинов А. А., Кюнельт Э., Масякин В. В., Мордвинцева В. И., Фирсов К. Б., Флесс Ф., 2007. Позднескифский некрополь Заветное (Алма-Кермен) I–III вв. н.э. в Юго-Западном Крыму. Раскопки 2004 г. // Древняя Таврика. Посвящается 80-летию Т.Н. Высотской. Археологические исследования. Симферополь : Универсум. С. 249–290.

- Лордкипанидзе М. Н., 1963. Иберийские копии с малоазийских гемм позднеахеменидского времени // Вестник отделения общественных наук АН Грузинской ССР. № 6. С. 134–154. (На груз. яз.).

- Максимова М. И., 1941. Стеклянные многогранные печати, найденные на территории Грузии // Известия Института языка, истории и материальной культуры Грузии АН Грузинской ССР. Вып. 10. С. 75–92.

- Мамонтов В. И., Шинкарь О. А., 2014. Два сарматских погребения из курганного могильника Вербовский I // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 14. C. 132–144.

- Манукян А. Б., 1988. Каменные и стеклянные многогранные печати, обнаруженные в Армении // Третий Всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на Востоке : тез. докл. Ереван : Изд-во АН Армянской ССР. C. 74–75.

- Манукян А. Б., 1992. Глиптика древней Армении (VI в. до н.э. – III в. н.э.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ереван. 21 с.

- Массон М. Е., Пугаченкова Г. А., 1954. Оттиски парфянских печатей из Нисы // Вестник древней истории. № 4. С. 159–169.

- Медведев А. П., 2008. Сарматы в верховьях Танаиса. М. : Таус. 235 с.

- Мордвинцева В. И., Хабарова Н. В., 2006. Древнее золото Поволжья из фондов Волгоградского областного краеведческого музея. Симферополь : Тарпан. 140 с.

- Никулина Н. М., 1994. Искусство Ионии и ахеменидского Ирана. М. : Искусство. 144 с.

- Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1877 г. (Публ. 1880). СПб. 296 с.

- Прохорова Т. А., 1998. Резные камни из погребения в кургане 10 Кобяковского могильника // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1995–1997 гг. Вып. 15. Азов : Азовский краеведческий музей. С. 290–300.

- Прохорова Т. А., Гугуев В. К., 1992. Богатое сарматское погребение в кургане 10 Кобяковского могильника // Советская археология. № 1. С. 142–161.

- Разуваев Ю. Д., 1992. Курганы I в. н.э. у южной окраины г. Воронежа // Советская археология. № 1. С. 234–239.

- Сергацков И. В., 2000. Сарматские курганы на Иловле. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 395 с.

- Силантьева Л. Ф., 1959. Некрополь Нимфея // Некрополи боспорских городов. Материалы и исследования по археологии СССР. № 69. М. ; Л. : Изд-во Академии Наук СССР. C. 5–107.

- Трейстер М. Ю., 2007. Вставки гемм (за исключением перстней) // Мордвинцева В.И., Трейстер М.Ю. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. II в. до н.э. – II в. н.э. Т. I. Симферополь, Бонн : Тарпан. С. 295–305.

- Трейстер М. Ю., 2019. Скарабеоид из погребения № 1 кургана № 1/2015 могильника Чеботарев-V (о ближневосточных печатях в погребениях среднесарматского времени) // Российская археология. № 1. С. 20–31. DOI: 10.31857/S086960630004111-1

- Хачатрян Ж., 1965. Многогранные печати, найденные в Армении // Историко-филологический журнал. № 1. С. 271–277. (На арм. яз.).

- Хачатрян Ж., 1974. Замечания о глиптике Армении эллинистического периода // Известия Академии наук Армянской ССР. Серия Общественные науки. № 7. С. 97–104. (На арм. яз.).

- Хачатрян Ж., 1976. Античный некрополь (результаты раскопок 1956–1972 гг.). Гарни V. Ереван : Изд-во АН Армянской ССР. 133 с.

- Хачатрян Ж. Д., 2003. Печати, геммы и статуэтки с различными композициями орла // Историко-филологический журнал. № 2. С. 163–180. (На арм. яз.).

- Хачатрян Ж., Неверов О.Я., 2008. Архивы столицы Древней Армении Арташата. Археологические памятники Армении. Вып. 20. Ереван : Гитутюн. 272 с.

- Хнкикян О. С., 1981. Новонайденный памятник в Горисе // Историко-филологический журнал. № 4. С. 305–314. (На арм. яз.).

- Animals in Ancient Art from the Leo Mildenberg Collection, 1996. Part III. Mainz : von Zabern. 193 p.

- Barnett R. D., 1975. A Catalogue of the Nimrud Ivories, With Other Examples of the Ancient Near Eastern Ivories in the British Museum. 2nd ed. London : British Museum. 262 p.

- Barnett R. D., 1982. Ancient Ivories in the Middle East and Adjacent Countries. Qedem. Monographs of the Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem 14. Jerusalem : Hebrew University, Institute of Archaeology. 99 p.

- Basis mit Hirschkopf und Adler. URL: https://arachne.dainst.org/entity/1094868 (accessed 29.04.2020).

- Bielińska D., 2013. Suckling Antelopes from Tell Arbid. A Rare Iconographic Motif from the Third Millennium BC // Études et travaux. T. XXVI. P. 121–128.

- Blömer M., Crowther C., 2014. Eagles on Stags. An Underground Sanctuary in Perrhe, Commagene // Kult und Herrschaft am Euphrat. Dolichener und Kommagenische Forschungen VI; Asia Minor Studien 73. Bonn : Habelt. P. 343–372.

- Boardman J., 2000. Persia and the West. London : Thames & Hudson. 255 p.

- Boardman J., 2001. Greek Gems and Finger Rings. Early Bronze Age to Late Classical. 2nd ed. London : Thames & Hudson. 480 p.

- Brandt E., 1968. Antike Gemmen in deutschen Sammlungen. Bd. I. Staatliche Münzsammlung München. Griechische Gemmen von minoischer Zeit bis zum späten Hellenismus. München : Prestel. 183 S.

- Cat. Paris, 2001. L’or des Amazones. Paris : Editions Findakly/Paris musées. 300 p.

- Chacatrijan Z., 2000. Achaimenidische Traditionen im postachaimenidischen Armenien // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Bd. 32. S. 43–49.

- Collon D., Curtis J., 2017. Some Bronze Stamp Seals of Achaemenid Date // At the Dawn of History: Ancient Near Eastern Studies in Honour of J.N. Postgate. Winona Lake : Eisenbrauns. P. 765–780.

- Curtis J., 1984. Nush-I Jan III. The Small Finds. London : British Institute of Persian Studies. 71 p.

- Dusinberre E. R. M., 2005. Gordion Seals and Sealings: Individuals and Society. University Museum Monograph 124.

- Philadelphia : University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. 208 p.

- Dusinberre E. R. M., 2010. Anatolian Crossroads: Achaemenid Seals from Sardis and Gordion // The World of Achaemenid Persia: History, Art and Society in Iran and the Ancient Near East. Proceedings of a Conference at the British Museum. 29th September – 1st October 2005. London : Bloomsbury Publishing PLC. P. 323–335.

- Dzhavakhishvili K., 2007. Achaemenian Seals Found in Georgia // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 13. P. 117–128.

- Hiebert F., 2002. The Context of the Anau Seal // Sino-Platonic Papers. No. 124. P. 1–34.

- Hussein M. M., 2016. Nimrud. The Queens Tombs. Baghdad : Iraqi State Board of Antiquities and Heritage; Chicago : The Oriental Institute. 186 p.

- Imhoof-Blumer F., Keller O., 1889. Tier- und Pflanzenbilder auf Münzen und Gemmen des klassischen Altertums. Leipzig : B. G. Teubner. 168 S.

- Javakhishvili K., 2002. Gems cast of blue glass // Dziebani. The Journal of the Centre for Archaeological Studies Georgian Academy of Sciences. No. 9. P. 71–80.

- Javakhishvili K., 2008. Engraved Gems and Impressions of Seals on Clay Bullae // Iberia and Rome. The Excavations of the Palace at Dedoplis Gora and the Roman Military Influence in the Caucasian Kingdom of Iberia. Langenweißbach : Beier & Beran. P. 191–221.

- Javakhishvili Q., 2015. Glyptical Monuments of Georgia // Iberia-Colchis. No. 11. P. 5–36. (in Georgian).

- Kara Y., Feroğlu M. A., Pataci S., Lafli E., 2013. Hadrianoupolis metal buluntuları: ön değerlendirmeler // Türkiye Arkeolojisinde metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar (III. Odtü Arkeometri Çalıştayı, 3–5 Ekim 2013). Ankara : ODTÜ Arkeometri. P. 173–185.

- Kat. Berlin, 1983. Tierbilder aus vier Jahrtausenden. Antiken der Sammlung Mildenberg. Mainz: von Zabern. 227 S.

- Kat. Frankfurt, 2003. Steppengold. Grabschätze der Skythen und Sarmaten am unteren Don. Frankfurt : Archäologisches Museum. 175 S.

- Keel O., 1980. Das Böcklein in der Milch seiner Mutter und Verwandtes. Fribourg, Göttingen : Universitätsverlag / Vandenhoeck Ruprecht. 163 S. DOI: https://doi.org/10.5167/uzh-138423

- Khachatryan Z., 2011. The Tomb of Sisian (Second Half of the 1st Century B.C.) // Parthica. Vol. 13. P. 9–86.

- Laflı E., Feugère M., 2006. Statues et statuettes en bronze de Cilicie avec deux annexes sur la main de Comana et les figurines en bronze du Musée de Hatay. BAR International Series 1584. Oxford: Archaeopress. 106 p.

- Lecomte O., 1993. Ed-Dur, les occupacions des 3e et 4e s. ap. J.-C: Contexte de trouvailles et matériel diagnostique // Materialien zur Archäologie der Seleukiden- und Partherzeit in Südbabylonien und im Golfgebiet. Tübingen : Wasmuth. P. 195–217.

- Negahban E. O., 1996. Marlik: The Complete Excavation Report. University Museum Monograph 87. Philadelphia : University Museum, University of Pennsylvania. 366 p.

- Özgen I., Öztürk J., 1996. Heritage Recovered. The Lydian Treasure. Istanbul : U. Okman. 247 p.

- Richter G. M. A., 2006. Catalogue of Engraved Gems Greek, Etruscan and Roman. 2nd ed. Roma : L’Erma” di Bretschneider. 143 p.

- Root M. C., 2001. Animals in the Art of Ancient Iran // A History of the Animal World in the Ancient Near East. Handbook of Oriental Studies I, 64. Leiden, Boston, Köln : E. J. Brill. P. 169–210.

- Seyrig H., 1963. Antiquités syriennes. 82–85 // Syria. T. 40. P. 17–32.

- Spier J., 1992. Ancient Gems and Finger Rings. Catalogue of the Collections. The J.Paul Getty Museum. Malibu : The J. Paul Getty Museum. 184 p.

- Strandberg Å´ ., 2009. The Gazelle in Ancient Egyptian Art Image and Meaning. Uppsala Studies in Egyptology 6. Uppsala : Uppsala Universitet. 262 p.

- Treister M., 2010. Achaemenid and Achaemenid-inspired Gold- and Silverware, Jewellery and Arms and their Imitations to the North of the Achaemenid Empire // Achaemenid Impact in the Black Sea. Communication of Powers. Black Sea Studies 11. Aarchus : Aarhus University Press. P. 223–279.

- Vollenweider M.-L., 1967. Musée d’art et d’histoire de Genève. Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées. T. I. Genève : Musée d’art et d’histoire. 217 p.

- Warden P. G., 1997. The Hilprecht Collection of Greek, Italic, and Roman Bronzes in the University of Pennsylvania Museum. University Museum Monograph 98. Philadelphia : University Museum, University of Pennsylvania. 92 p.

- Warden P. G., 2002. Roman Provincial Bronzes in the Hilprecht Collection, University of Pennsylvania Museum // From the Parts to the Whole. Acta of the 13th International Bronze Congress, held at Cambridge, Massachusetts, May 28 – June 1, 1996. Journal of Roman Archaeology Suppl. Ser. 39. Vol. 2. Portsmouth : Journal of Roman Archaeology. P. 128–134.

- Whybrew S. D., 2016. Adler auf Stieren – Zu drei Votivfigürchen im Besitz des Archäologischen Museums der Westfalischen Wilhelms-Universität Münster // „Man kann es sich nicht prächtig genug vorstellen!”.

- Festschrift für Dieter Salzmann zum 65. Geburtstag. Marsberg : Scriptorium. S. 927–936.

- Wicke D., 2013. Elfenbeinschnitzereien in der Eisenzeit // Archéologie et Histoire de la Syrie. I. La Syrie de l’époque néolithique à l’âge du fer. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag. S. 549–570.

- Zazoff P., 1983. Die antiken Gemmen. Handbuch der Archäologie. München : C.H. Beck. 446 S.

- Zwierlein-Diehl E., 1991. Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien. Bd. III. München : Prestel. 334 S.