Педагогическая модель формирования познавательной самостоятельности студентов технического вуза

Автор: Торосян Вера Федоровна, Торосян Елена Самвеловна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психолого-педагогический форум

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается анализ движущих сил познавательной самостоятельности личности на основе определения целостности учебной деятельности в техническом вузе. Освещается педагогическая модель формирования познавательной самостоятельности студентов, что предполагает системное развитие единиц и внутренних механизмов познавательной деятельности, обеспечивающих взаимосвязь преподавания и учения.

Познавательная самостоятельность, учебная деятельность, цель, объект, функции, методы, мотивы, педагогическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/148320788

IDR: 148320788 | УДК: 37:

Текст научной статьи Педагогическая модель формирования познавательной самостоятельности студентов технического вуза

функции и дидактическая нагрузка каждого из этих компонентов.

Цель занимает центральное место в структуре учебной деятельности, является ее ориентационной основой. Она определяет способ и характер действий, ведет к удовлетворению имеющейся у субъекта потребности. Осознание целевой установки является необходимым требованием учебного познания, так как продуктивность учебной деятельности тем выше, чем больше информации имеется у студента о цели и результатах собственной работы.

Цель обучения нельзя характеризовать как процесс передачи знаний, умений и способов мышления. По нашему мнению, знания, умения и способы мышления нельзя передавать. Они приоб-

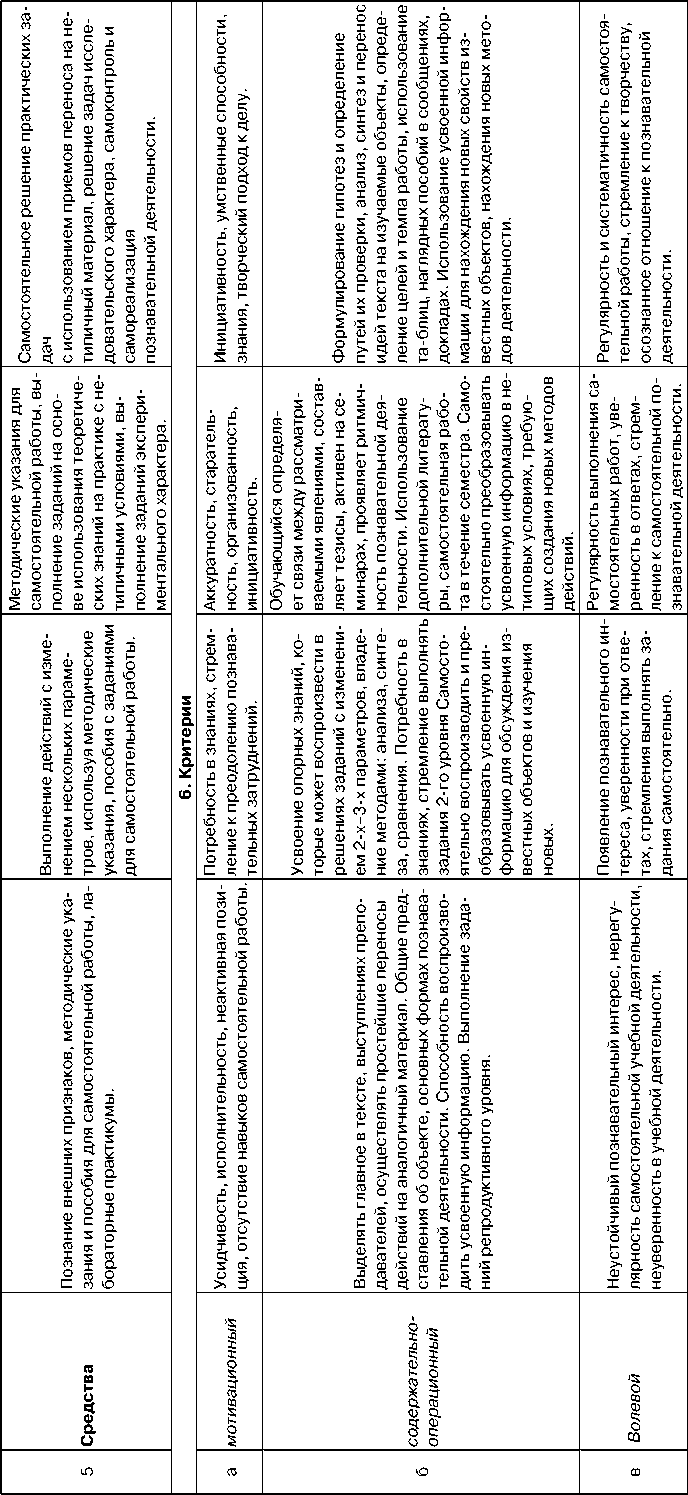

Таблица

|

ф о о. )Е Е X о ф о. о |

ГО ' 2 g z m о § ® ® н 5 z о 5 2 о л 5 6 5 е о ° X о & О ” 3 80 ° b о m m i 1 a i s 2 a s $ 8 8 2 о § Ч § § х | 8 ” Фс4хх О E СК □ S о ° s > т 4 ° E T e g 5 о g g 3 g^gg-ga ° g 2 5 § ^ з 8 g g ™ 8 a CO E E E О 4 E |

го ™ ^ О е q т о Ф Ф х Z Q о § g ё Н$ со 5 о 05 ф 0) S Т X § ° Z О. Н 5 5 9 ГО Ф s 2 ш t s о > го о. го о о Ф Ф । 0 Р z о Ф g го о > z 3 g го го го го |

ф , , 3 ¥ b . § Го g 3 О 3 О s со 4 ф х 2 g ° Го g - о 8 5 Н 2- 1 1 го sgrob^z?-го 5 Ч > о го ® ф с ф О. V S z 2 о s ф 5 3 ф тг "9" -0 Ф Ф 4 О I с; го g § >£ g g 8 ! ¥ g 2 Н § Ф S О- ф Ф m ф О СК Е d □ z ф ф Т . 4рт^соф^фг: X z z ск Q- >, _- Z ФфФЕа5О5-ОФ I4xzzhzo4 |

Ф с; ф ф о. н о ю о. X о о. н о X Е X ф н ск о н о о ф о ф Ф Ф 1— О ф н ф о X о Z Ф ф о 3 ф ф к ф О 2 О х 5 Ф О о )Е Н О ф н ф га Ф ф О Е Н О о ф о о. Е О -е-о Z о. ск Е Ф Ф 4 Ф Q. О 4 о н ф 5 |

1— О Ф н ск 4 ск ф Е СК Ф Ф Н Ф Ф О X CD |

|

|

ф о о. )Е га о X о Е о о Е н 05 т |

Ф ■ co . 8$IH S s О 8 s 5 5 о * О ГО О Ф g аз ГО MD О ° 5 ии^ О “ с О Ф 3 “ 2 m Ши |

05 п S Го ° Е о Е Е X О О О Ф Е Ф Z о Н Е 11 ° Го ГО Z ? S н g g 8 |

2 го ° | U — Е О Ф Ф н ТТ О i 8 | ° 8 8 2 a ” з з Н П f & § 2 1 3 2 2 I g Го - Го >s О 4 CL о К Q. s О. щ н zgozppzz хФ^ФфФ-Е05 Фф^Фф-ФЕЕ ^XZEE-0-^E |

2 го § а ? с g 8 2 >z и >£ о О J Е н Ф Z Ф Ф 2 Ф ф ° и z > а Й X Г ф s 8 I ь Ь g 2 8 g ¥ Z 5 2 n го Е I о 8 Ч го о g 5 2 о. го с о Я х со о 8 8 i В |

||

|

га Е н 05 Ф п о Ф z о Е § X о. н о о ф CL |

liigl--cargos | ° -i 5 е с $ i " о ф t ш л 2 £ Го н Z ГО го О Е s ф Ф ф X ф о S S 2 Ч 3 о g го о го 5 ж го ? m z z с О 2 2 О О с; |

о о )Е S I Ф s 8 2 Е СК О Е Е Z О Ф Е 8 2 b z Е Н Z ф о Ф СО z Z т Е о СО >? X х о S н о. § |

Ф Ф 1— Ф Ф Е О н ф" ф о ф X о н |

о ш ш z ск 5 ск т ф ^ Ф О. > 4 Ф 2 л ₽ а х 2 2 а | а о g с ф Ф Ь $ а s 8 s Ф Е X Ф CL q Ф О. |

CL 5 о о 1= i u Н ^ О Ф со X О О - s Н га 4 е ск т Ф Z Ф Е Е Ф Z ZT т Z Ф ф о ф Ф ф 4 со S X СО О s Н _ Е о Е н a s t а го а g В g 5 § 5 О S 8 Ч 5 с; го а 5 2 2 8 5 ГО <0 z m Ф _ га 2 о Я s к S Е х 5 z ч о 2 6 го 5 го П ф 2 d z о |

|

|

ф о о. )Е га Е О о. ф CL |

' । к q । О о “ О Е Ф 05 2 ° ш 2 5 й 2 2 о $ $ о $ s Ч 4 ° Ф го О 3 5 ш s 2 £ о ю го 2 g i 11 ф f 4 ф ф VO О О S 8 з 8 = g a a s g -в g . i S z 2 8 2 i ф Я О § J к 5 Е О О о | g g 8 о Q о о го х го °О 5 -с ч X I X СО Е Ф ’Е Ф Ф 05 1— 1— О О О о. х о о > z |

X z & § Ф Ф н 2 га о Ф ю О vo о О О. О )S 5 1 g Т ”20$ Ф Q. О о о Н п gHi 3 8 g S ^О^О. Е Ф 05 ^ X О = Ф ф )S ф Е с S Ф ф § 8 2 5 z 3 2 “ 5 ф со" го у о И 8 g 2 Ь |

ф о о Z 05 с о о е га ao i °z MD ГО л го к с ф Н о ф 4 О i 8 Е 2 8 8 ь а 3 - ф ф В Z Ф го § & а а 2 3 ь о s ° а & 8 го Е н J Ф Ф )Е 2 Q Q О 05 Н Е Z О |

)Е~ В го § го g о СО Е о ф > Е 4 Z о ф 4 Е Ф Ф О. 8 $ го b о. 4 О ф |

||

|

го 6 -Ь 8 / го ° го т / о 8 О О /.50 С О ь / ГО оз О _ z о Zz щ Я Z | / оз го л ™ 5/ О п о ф a. v 5 к Q - ^ ° / ^ н н о |

Е ZT |

ф го X о о |

е |

3 4 О ь |

||

|

oi С 2 ^ |

г- |

OJ |

00 |

4 |

||

Окончание табл.

ретаются студентами в процессе мыслительной и практической деятельности, в условиях активной переработки всего учебного материала, его осмысления, восприятия и воспроизведения. Р.А Ни-замов, например, пишет: «Задача преподавателя – доступное изложение содержания знаний, правильная организация самостоятельного поиска знаний студентом. А задача последнего – правильное, достаточно полное усвоение научных знаний, формирование умений и навыков, усвоение методов самостоятельного поиска знаний» [6, с. 43].

Содержание учебной деятельности . Каждый вид деятельности порождает соответствующий ему род социально-исторического опыта, который в свою очередь рассматривается в качестве объекта учебного познания. Применительно к познавательной деятельности мы выделяем три объекта, которые необходимо приобрести в процессе подготовки к специальности инженерного профиля.

-

1. Система знаний о природе, обществе, технике, о способах профессионального труда.

-

2. Система обобщенных интеллектуальных и прикладных умений и навыков.

-

3. Система нравственного опыта и морально-этических отношений, отражающих специфику инженерной профессии. Творческую деятельность мы рассматриваем как результат познавательнопрофессиональной деятельности, как высшую индивидуальную форму интеллектуального труда.

В подготовке инженерных кадров часто наблюдается односторонний подход, ориентирующий студентов на приобретение знаний, усиливающий интеллектуальную сторону образования и умаляющий значение практической направленности познавательной деятельности. Преобладание одного из аспектов обучения и забвение других является препятствием, затрудняющим развитие лично- сти. Устранить причины гиперболизации интеллектуальной сферы образования возможно в условиях дидактического обоснования содержания объектов преподавания и учения При этом мы исходили из того, что единство знаний, умений и навыков входит в предметное содержание профессиональной подготовки будущего инженера.

Функции познавательной деятельности . Они раскрывают направленность совместной деятельности преподавателя и студентов, обеспечивают развитие познавательных и творческих способностей, овладение знаниями и соответствующими им методами познания, воспитание социально ценных качеств личности. В педагогической литературе выделяется три функции познавательной деятельности: образовательная, воспитательная и развивающая.

Образовательная функция видит назначение обучения студентов в том, чтобы они овладевали целостным научным мировоззрением, методологическим подходом к анализу явлений современной действительности, приобщались к методам профессионального труда и научного познания.

Воспитательная функция в обучении специфична. Ее предметом является нравственная сторона интеллектуального труда, несущая философскую и социальную нагрузку.

Развивающая функция является высшей абстракцией по отношению к образовательной и воспитательной функциям и, представляя собой отношение цели и средства, характеризуется интегрированным выражением результатов воспитания и образования.

Взаимосвязанное единство всех этих трех функций является условием осуществления принципа целостного подхода в обучении. При этом осуществляется развитие интеллектуальных потребностей и профессиональных интересов студентов, формирова- ние определенного стиля коммуникативных отношений в процессе обучения.

Средства учебной деятельности. Как писал С.Л. Рубинштейн, «человек подлинно владеет лишь тем, что сам добывает собственным трудом» [9, с. 86].

Деятельность в обучении играет ключевую, методологически центральную роль, выступает ведущим средством обучения. Условием превращения деятельности вообще в деятельность познавательную выступает метод, представляющий собой дидактически завершенную и целостную структуру, являющуюся основой реализации функции обучения.

Методы познавательной деятельности . В процессе преподавания, к сожалению, преимущество отдается словесным методам обучения, сохраняется ориентация на методы репродуктивного усвоения материала, мало используются методы анализа, сравнения, обобщения, наблюдения. Ю.К. Бабанский, например, выделяет четыре группы педагогов в соответствии с их подходом к выбору методов обучения.

Первая группа при выборе методов исходит из сложившегося у них стереотипа деятельности, отдавая преимущество лишь словесным или наглядным, реже практическим методам.

Вторая группа педагогов использует разнообразные методы обучения, но делает это в основном интуитивно, без тщательного продумывания аргументов в пользу определенного выбора.

Третья группа выбирает методы, опираясь на аналогии из практики, которые в схожих ситуациях оказались эффективными.

Четвертая группа применяет сочетание ассоциативного подхода к выбору методов со специальным апробированием избираемого варианта обучения [2]. На наш взгляд, только оптимальное сочетание методов обучения может обеспечить положительный результат.

Мотивы познавательной деятельности . В системе высшего инженерного образования источником мотивации познавательной самостоятельности студентов является деятельность, заключающая в себе интеллектуальные ценности, открывающая перспективы духовного роста личности, пути самосовершенствования [1]. Анализ научных публикаций дает основание утверждать, что в практике высшего технического образования проблема мотивации не нашла должного отражения. Значительная часть студентов учится не в полную меру своих сил и способностей, некоторые напряженно занимаются лишь в период экзаменационных сессий. Отсутствие перспективы развития притупляет стремление студентов к познанию нового, создает у них иллюзию, когда формальные знания принимаются за настоящие [7].

Подходя к процессу формирования познавательной самостоятельности с диалектической позиции как к развивающемуся качеству, мы считаем, что в процессе познавательной деятельности студентов вуза должны проявляться и оптимально сочетаться различные уровни познавательной самостоятельности. Поэтому мы сочли необходимым определить уровни познавательной самостоятельности студентов. В реальном учебном процессе с учетом современного развития педагогической науки и практики обучения при формировании познавательной самостоятельности личности как качественной характеристики студента оказалось возможным выделить четыре уровня сформи-рованности познавательной самостоятельности студентов.

Первый уровень – воспроизводящая самостоятельность. Она характеризуется наличием опорных знаний по предмету, соответствующих низкой ступени усвоения, когда студент не может самостоятельно воспроизвести усвоенные знания; умением переноса усвоенных знаний и способов деятельности в аналогичные условия.

Второй уровень – реконструктивно-вариативная самостоятельность. Она отличается наличием опорных знаний, которые студент может воспроизвести с помощью наводящих вопросов; умением переноса усвоенных знаний и способов деятельности в ситуации с изменением 2-х – 3-х параметров.

Третий уровень – частичнопоисковая самостоятельность. Характеризуется наличием опорных знаний, которые студент может самостоятельно воспроизвести; умением переноса усвоенных знаний и способов деятельности в новые условия.

Четвертый уровень – творческая самостоятельность. Выделяется наличием более широкого и углубленного круга опорных знаний, которые студент может избирательно актуализировать; умением найти новый подход к решению задачи и осуществить его.

«Модель – это технически искусственно созданный объект в виде схемы, чертежа, логикоматематических формул, физической конструкции, который, будучи аналогичен исследуемому объекту, отражает и воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта» [4].

Педагогическая модель формирования познавательной самостоятельности студентов разрабатывалась с учетом того, что она предполагает системное развитие единиц и внутренних механизмов познавательной деятельности, обеспечивающих взаимосвязь преподавания и учения. Модель ориентирована на овладение студентами способами познавательной деятельности, обучение самоуправлению своей познавательной деятельностью; выполнение различных видов самостоятельных работ, «посильно усложняющихся по содержанию, процессу выполнения и мере самостоятельности учащихся» [8]. Это ведет cтудентов к овладению еще не познанными новыми мыслительными и практическими операциями и приемами, то есть к определенному сдвигу в развитии, к их подъему на более высокую ступень познания [3]. По мере накопления знаний, «овладения умениями и навыками познания реальной действительности и применения знаний на практике, самостоятельность становится чертой личности. Непосредственное руководство со стороны педагога заменяется опосредованным, косвенным. Конечным результатом этого процесса, а значит высшей ступенью самостоятельности студента, является творческая деятельность» [5]. Мы определили, как это представлено на табл., содержание каждого из компонентов педагогической модели, традиционно выделяемых исследователями (целей, функций, содержания деятельности по уровням, форм, методов, средств, критериев и показателей эффективности).