Педагогические условия формирования лидерских качеств студентов

Автор: Андреева Стелла Владимировна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Стань лидером

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается процесс формирования лидерских качеств у будущих специали-стов по направлению подготовки «Менеджмент» в образовательном пространстве вуза. Освещаются результаты эмпирического исследования.

Лидерские качества, менеджмент, педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/148320878

IDR: 148320878 | УДК: 378.013.78:005.95

Текст научной статьи Педагогические условия формирования лидерских качеств студентов

честв у студентов в образовательном процессе вуза выделяются разные педагогические условия. Так, например, по мнению Е.В. Кудряшовой, педагогической основой воспитания лидерских качеств являются субъектно-субъектные отношения педагога и обучаемых, включающие уважение личности, развитие уверенности в себе и способностей к самореализации, создание ситуации успеха [5].

В.К. Григорова и Д.С. Мухортов, например, подчеркивают наличие двух обязательных факторов: внутренних притязаний и условий для их реализации [2]. О.В. Евтихов убежден, что развитие лидерских качеств может происходить и в моделируемых ситуациях лидерского поведения. Эффективным средством при этом является профессионально-психологический тренинг [3].

В понимании В.Ф. Башарина, педагогическая технология развития лидерских качеств должна предусматривать следующую последовательность психологопедагогических условий: организацию соревновательной деятельности, положительную ее оценку, предоставление свободы деятельности [1]. Хотя эти условия и рассматриваются нами как значимые, но мы считаем, что сегодня лидер должен быть не только целеустремленным, амбициозным, инициативным, самостоятельным, но и нравственным.

С целью формирования лидерских качеств у будущих специалистов по направлению «Менеджмент» на основе анализа теоретических источников мы определяем следующий комплекс педагогических условий, способствующий развитию лидерских качеств у студентов в вузе:

– осуществление психологопедагогической диагностики лидерских качеств студентов для активизации самопознания;

– организация соревновательной профессионально направленной учебной деятельности с применением интерактивных форм обучения с целью приобретения лидерского опыта;

– создание нравственно-аналитической среды, направленной на формирование нравственноориентированных лидерских качеств студентов.

Выдвигая в качестве первого условия психолого-педагогическую диагностику лидерских качеств студентов с целью самопознания и формирования мотивообразующего компонента, необходимо отметить тот факт, что современному специалисту в области менеджмента необходимо знать свой потенциал и психологический портрет, а также свои сильные стороны с целью их дальнейшего развития и совершенствования для успешного профессионального становления. Психолого-педагогиче- ская диагностика, включающая в себя психологическое тестирование, анкетирование, опрос, собеседование, наблюдение и другие методы, позволяет узнать свой потенциал, помогает определить актуальность развития лидерских качеств для самих студентов, выявить степень мотивированности развития лидерских качеств в образовательном процессе вуза, узнать отношение студентов к проблеме лидерства и определить их уровень информированности о феномене лидерства и лидерских качествах как таковых.

Организация соревновательной профессионально направленной учебной деятельности с применением интерактивных форм обучения с целью приобретения лидерского опыта является вторым условием . Соревновательная деятельность развивает такие качества личности, как стремление к достижению поставленной цели, уверенность в своих силах, настойчивость, сила воли и духа, которые положительно сказываются на становлении лидера. Это условие реализуется посредством применения интерактивных методов обучения и игрового принципа организации учебного процесса.

По определению Г.К. Селев-ко, «игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [6, с. 41]. Развитие навыков самоуправления поведением является существенным условием формирования лидерских качеств.

Интерактивное обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога, обладает следующими характеристиками, значимыми для развития лидерских качеств студентов: повышает интерес к обучению и мотивацию; способствует эффективному усвоению изучаемого материала, изменению поведения; стимулирует активность

СТАНЬ ЛИДЕРОМ каждого обучаемого в учебном процессе; обращается к чувствам и эмоциям; предоставляет право на ошибку в процессе обучения с целью недопущения ее в дальнейшей практике; осуществляет обратную связь; формирует жизненные навыки.

В рамках соревновательной организации учебного процесса для этого удачно подходят такие интерактивные методы обучения, как эвристическая беседа, кейс-метод, метод решения задач, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, активизирующие мыслительную и творческую деятельность, инициативность, самостоятельность, формирующие навыки принятия решений и ответственности.

Однако в процессе активного обучения на занятиях с использованием игровых и других форм интерактивного взаимодействия, поощряя активность, инициативность, конкурентоспособность, соперничество и лидерство, мы должны учитывать необходимость формирования нравственных качеств студентов: волевой саморегуляции, выдержки и самообладания, уважения и самоуважения, толерантности и эмпатии, тем самым подтверждая актуальность третьего условия , реализация которого происходит путем правильного тематического отбора учебного материала. Статьи, тексты, аудио- и видеоматериалы, задания должны раскрывать нравственную сторону лидерства. Так, например, дискуссия позволяет обсуждать морально-этические качества известных лидеров с позиции анализа, сравнения. Методическим приоритетом в организации учебной дискуссии является нравственная проблематика лидерства.

Дискуссию можно проводить в следующей последовательности.

-

1. Поиск и определение проблемы или затруднения, которое можно решить групповыми методами.

-

2. Формулировка проблемы в ходе группового анализа и обсуждения.

-

3. Анализ проблемы с целью выявления связанных с ней фактов и обстоятельств.

-

4. Попытки найти решения проблемы.

-

5. Формулирование выводов, их обсуждение и проверка [4, с. 188].

Учебную дискуссию можно проводить во время круглых столов, дебатов, симпозиумов, форумов. Принимая форму обсуждения-спора, оказывая вербальное воздействие на собеседника, дискуссия предоставляет возможность для выражения разнообразных позиций, мнений и убеждений. Спонтанная речь развивает такие качества, как сообразительность, быстрота реакции, латеральное мышление, самостоятельность в принятии решений, инициатива. Тем не менее в процессе импровизированных высказываний студентам необходимо помнить и о воспитательной функции дискуссии: нужно уметь не только адекватно реагировать на несогласие, уважительно относиться к иной точке зрения, проявлять толерантность, избегать конфликтных ситуаций в ходе спора, но и вести конструктивную беседу, соблюдая этические правила группового взаимодействия. Таким образом, дискуссия, являясь средством интерактивного обучения, способствует развитию таких нравственных лидерских качеств будущих специалистов, как эмпатия, терпимость, сдержанность,

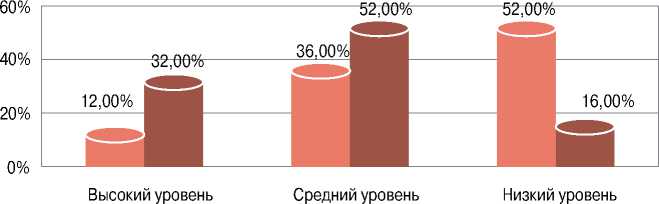

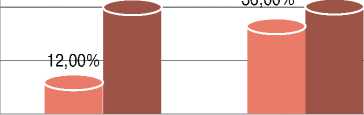

■ Констатирующий эксперимент ■ Формирующий эксперимент

Рис. 1. Результаты изменения лидерских тенденций у студентов экспериментальной группы

тактичность, а также формирует инициативность, самостоятельность, ответственность.

В соответствии с выделенными педагогическими условиями нами были разработаны учебное пособие и экспериментальная программа по развитию лидерских качеств студентов-менеджеров в образовательном процессе, целью которых являлось формирование лидерских качеств у будущих специалистов за счет использования различных форм интерактивного обучения и элементов тренинговой технологии в учебном процессе. Более подробно об этом пособии и программе автор рассказал в статье, опубликованной в журнале «Высшее образование сегодня» (№ 7 за 2013 год).

Эмпирическое исследование проводилось на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения. В эксперименте участвовали студенты второго курса по направлению «Менеджмент». По его итогам была выявлена положительная динамика сформированности лидерских качеств у студентов. В экспериментальной группе произошли следующие изменения: доля студентов с высоким уровнем лидерских тенденций повысилась на 20%, а число студентов с низким уровнем лидерских тенденций снизилось на 36%. В процентном соотношении данные констатирующей и итоговой диагностики распределения студентов отражены на рис. 1.

Анализ результатов тестирования на конечном этапе экспе-

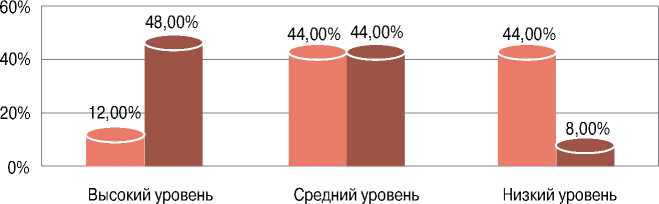

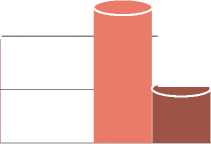

■ Констатирующий эксперимент ■ Формирующий эксперимент

Рис. 2. Результаты изменения способности к саморазвитию и самовоспитанию у студентов экспериментальной группы

римента показал, что в экспериментальной группе наблюдается тенденция повышения уровня способностей к саморазвитию и самовоспитанию (рис. 2).

Так, в экспериментальной группе на конечном этапе эксперимента низкий уровень способности к саморазвитию и самовоспитанию выявлен только у 8% студентов, средний уровень показали 44%, высокий – 48%.

60%

40%

20%

0%

Высокий уровень

52,00% 56,00% ■

40,00%

16,00%

Низкий уровень

Средний уровень

■ Констатирующий эксперимент ■ Формирующий эксперимент

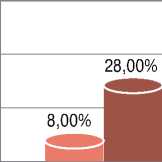

Рис. 3. Результаты изменения самостоятельности и инициативности у студентов экспериментальной группы

Анализ динамики уровня самостоятельности и инициативности студентов также свидетельствует о положительных изменениях. Так, по окончании эксперимента уровень этого показателя у студентов экспериментальной группы изменился следующим образом: высокий уровень был выявлен у 28% студентов, средний уровень показали 56%, низкий – 16%. Результаты динамики развития самостоятельности и инициативности у студентов экспериментальной группы представлены на рис. 3.

60%

0%

40,00%

40,00%

40%

20%

Средний уровень

Высокий уровень

52,00%

00%

Низкий уровень

■ Констатирующий эксперимент ■ Формирующий эксперимент

Рис. 4. Результаты изменения коммуникативных склонностей у студентов экспериментальной группы

■ Констатирующий эксперимент ■ Формирующий эксперимент

Наблюдение за студентами во время работы над поставленными практически значимыми и проблемными ситуациями, за их участием в дискуссиях, тренингах позволило констатировать следующее: студенты к концу эксперимента не стеснялись высказывать свою точку зрения и пытались ее отстаивать, проявляли инициативность и самостоятельность в решении кейсовых заданий, а также предлагали дополнительные мероприятия по развитию самостоятельности, инициативности и организаторских способностей за пределами аудитории.

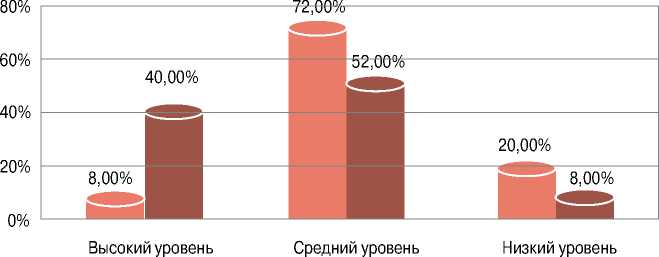

Рис. 5. Результаты изменения волевой саморегуляции у студентов экспериментальной группы

Результаты изменения развития коммуникативных склонностей у студентов свидетельствуют об интенсивности происходящих изменений. Так, результаты работы в экспериментальной группе показали, что уровень коммуникативных склонностей студентов значительно повысился: высокий уровень продемонстрировали 40% студентов, средний – 40%, низкий – 20% (рис. 4).

Анализ данных диагностики уровня волевой саморегуляции (самообладания, выдержки) на заключительном этапе позволил сделать следующий вывод: в экспериментальной группе число студентов с высоким уровнем волевой саморегуляции повысилось на 16%, а доля студентов с низким уровнем самообладания и выдержки снизилась также на 16%. В процентом соотношении данные констатирующей и итоговой диагностики распределения студентов отражены на рис. 5.

Интерпретация результатов тестирования эмпатических способностей на конечном этапе эксперимента показала, что у студентов экспериментальной группы прослеживается тенденция повышения уровня сформированности эмпатии: низкий уровень эмпатии показали 8% студентов, средний – 52%, высокий – 40% (рис. 6).

Метод наблюдения за студентами во время эксперимента показал, что во время дискуссий, деловых и ролевых игр студенты на-

■ Констатирующий эксперимент ■ Формирующий эксперимент

Рис. 6. Результаты изменения эмпатии у студентов экспериментальной группы

учились лучше выстраивать свое общение, уважительно относиться к мнениям соучеников, корректно высказывать несогласие, проявлять эмпатию и толерантность в коммуникации.

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент выявил повышение уровня сформи-рованности лидерских качеств по основным показателям. Тем самым он подтвердил возможность формирования лидерских качеств у студентов в образовательном процессе вуза посредством изу- чаемой дисциплины (при создании необходимых педагогических условий). Сформированные лидерские качества и приобретенный опыт лидерского поведения на этапе вузовского образования будут способствовать становлению конкурентоспособных специалистов, которые так востребованы на сегодняшнем рынке труда.