Педагогические условия, повышающие эффективность деятельности научно-исследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования

Автор: Николов Никита Олегович

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 1 (54), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Современной системе дополнительного образования в силу отсутствия профессионального стандарта образования взрослых слушателей зачастую приходится решать противоречивые, неоднозначные задачи, связанные с выбором стратегий обучения указанной категории лиц. Для того чтобы корректно и быстро решать возникающие спорные вопросы по выбору наиболее эффективных стратегий обучения указанной категории слушателей, система выработала ряд организационных мер. Для сохранения внутренней целостности системы дополнительного образования в целом ею был привлечен опыт использования особых совещательных органов - научно-исследовательских коллективов. Учреждения дополнительного профессионального образования как элемент системы также активно стали использовать представленный ресурс. Помимо совещательной функции, в науке был осмыслен и образовательный потенциал научно-исследовательских коллективов, позволяющий сохранять преемственность применения научного метода среди специалистов системы дополнительного образования. Вместе с тем любой продуктивный образовательный инструмент со временем требует создания специальных условий, поддерживающих его эффективность. Указанный довод и определил общую направленность исследования. Цель исследования - изучить педагогические условия, способствующие повышению эффективность деятельности научно-исследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования. Методология (материалы и методы). Ведущей идеей методологии стали научные положения о развитии отрытых систем, позволяющие рассмотреть научно-исследовательский коллектив как живую, динамичную саморазвивающуюся систему. За основу выдвинутых характеристик относительно системы дополнительного профессионального образования были приняты работы Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко. В качестве основного инструмента исследования ведущих мотивов членов научно-исследовательских коллективов, обеспечивающих повышение качества их совместной работы, стал метод, ранее представленный А. Р. Лурией и И. В. Смирновым. Дополнительно была разработана авторская методика оценки непрямых, косвенных ответов респондентов об условиях, повышающих эффективность работы научно-исследовательских коллективов. В рамках авторской методики были задействованы ресурсы сетевых программ PsychoPy, Deep Dream Generator, Russian DALL-E и Dream by WOMBO. Результаты. Условия были нами сгруппированы на три подвида: психолого-педагогические, организационно-управленческие и аксиологические. К психолого-педагогическому условию была отнесена практика по поддержанию среди коллективов правила учета свободы воли, а также творческой предрасположенности каждого члена коллектива при распределении области его непосредственной ответственности за общий результат. К организационным условиям были отнесены два требования: первое касалось обязательного поддержания администрацией института права научных коллективов на проявление автономности в части самостоятельного управления доступными для них организационными, временными, кадровыми и дидактическими ресурсами, а второе требование касалось поддержания внутри учреждения принципа открытости для составов научно-исследовательских коллективов, а именно - возможности свободного перемещения сотрудников учреждения ДПО между коллективами. К аксиологическому условию мы причислили необходимость поддержания ценностной основы коллективной научно-исследовательской деятельности внутри учреждения ДПО. Также нами было выявлено еще одно важное условие, которое поддерживает все иные заявленные позиции: формирование установки у сотрудников учреждения ДПО о научно-исследовательском коллективе, как о живой, открытой и динамично развивающейся системе. Основанием синхронизации синергетического единства действия всех трех условий мы считаем действие принципа открытой системы, характерного для живых и динамично-развивающихся природных структур. Под термином синергии в данном случае понимается нелинейное повышение качества работы педагогических условий, образующих систему позитивного организационного воздействия. Новизна исследования заключается в том, что комплекс условий нами понимается как живая, саморазвивающаяся система, синхронно реагирующая на динамичные кадровые, организационные и психолого-педагогические изменения, которые стихийно воздействуют на научно-исследовательские коллективы. Еще одна позиция новизны заключается в том, что выявленные элементы системы условий обладают свойством самоподобия и самовоспроизводства, поскольку учитывают действие принципа открытых систем.

Система повышения квалификации, научно-исследовательские коллективы, педагогические условия, открытые образовательные системы, саморазвивающиеся образовательные структуры

Короткий адрес: https://sciup.org/140297770

IDR: 140297770 | УДК: 378.091.398+371.123

Текст научной статьи Педагогические условия, повышающие эффективность деятельности научно-исследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования

Одной из особенностей работы современных учреждений дополнительного профессионального образования является многофункциональный подход к возникающим проблемам или вопросам. Во многом указанный наддисциплинарный подход опосредован определенной свободой дидактического творчества. Открытость учреждений дополнительного профессионального образования опосредована отсутствием профессиональных стандартов к результатам обучения взрослых. Еще одна особенность работы современных учреждений дополнительного профессионального образования, которая во многом предопределяется первой специфичной характеристикой, – это выполнение нестандартных организационных, управленческих, разработческих задач, которые поступают им от непосредственного учредителя.

Ввиду действия обозначенных факторов учреждениям дополнительного профессионального образования для сохранения своего статуса необходимо вовремя отвечать на возникающие социальные вызовы. В процессе решения нестандартных задач система дополнительного профессионального образования в целом, и подведомственные ей учреждения выработали особую стратегию, которая заключается в организации работы сети совещательных органов из числа штатных и внештатных специалистов. Особенность работы указанных совещательных органов состоит в привлечении в свои ряды подготовленных к научно- исследовательской работе специалистов. Достаточно часто представленные совещательные структуры называют сетью научноисследовательских коллективов, что, с одной стороны, авансирует им высокий творческий статус, а с другой стороны, ограничивает в управленческих правах в учреждениях дополнительного профессионального образования.

Добавим, что пограничный статус деятельности научно-исследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования можно успешно использовать на пользу его членов или организации в зависимости от того, у кого быстрее возникнет больше инициативных идей по отношению к столь ценному ресурсу.

Сплочающими элементами их деятельности становится научные идеалы и профессиональные ценности, которые можно назвать одним термином ‒ духовность. Рассмотренная особенность деятельности научно-исследовательских коллективов является благотворной средой для воспитания и обучения кадров высшей квалификации, которым требуется освоить навыки применения научного метода без отрыва от основного вида деятельности. Ранее в предыдущих наших исследованиях представленный тезис уже был доказан.

Заметим, что уточнение особенностей работы научно-исследовательских коллективов (далее - НИК) позволит лучше понять психологию их деятельности, а также поможет определить наиболее эффективные организационные стратегии их развития. Предметом же исследования текущей статьи является уточнение условий, благодаря которым можно усилить творческий потенциал научно-исследовательских коллективов. Очевидным представляется факт того, что необходимы не просто отдельные, разрозненные требования к организации работы коллективов, а глубоко связанные друг с другом. В этой связи перспективным видится привлечение особой методологии научного исследования, поскольку мы приходим к мнению, что необходимо разработать целую систему условий. Отчасти представленную задачу может решить синергетический подход. Вместе с тем для обстоятельного изучения системы условий по теме научной статьи необходим вдумчивый анализ научной литературы. Перед реализацией первого этапа научной работы уточним, что целью исследования является выявление педагогических условий, повышающих эффективность деятельности научноисследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования.

Обзор литературы

Е. В. Попов отмечает, что научно-исследовательский коллектив является особенной саморазвивающейся и эволюционирующей системой [1]. На указанном основании заявляется, что подходить к оценке эффективности деятельности научно-исследовательских коллективов, а также уточнять условия повышения его производительности необходимо в рамках комплексного, системного подхода. Условием продуктивной работы научно-исследовательских коллективов он называет достижение целей не только его лидеров, но также и периферийных членов коллектива. Также он добавляет, что показателем эффективной работы научноисследовательских коллективов является возможность самореализации каждого его члена сообразно его интересам и потребностям. Отсутствие свободы воли в НИК при распределении ролей, области командной ответственности за общий результат приводит не только к снижению качества итогового научного продукта. Излишне авторитарный стиль управления коллективом приводит также к появлению «культуры» насильственного, вынужденного творчества, заряженного негативными эмоциональными переживаниями личности. Указанный стиль управления может неосознанно воплотиться в действиях последующих поколений исследователей, дискредитируя научное творчество, отождествляя его с шаблонным, формальным и бесчувственным видом деятельности. В свою очередь, вырождающаяся культура коллективного научного исследования приводит к бегству талантливых и одаренных молодых исследователей из классических учреждений профессионального образования. Таким образом, условие, связанное с поддержанием в НИК свободы волеизъявления по отношению к области личной ответственности за коллективный результат, видится автором очень важным и ценным.

Еще одним важным условием стабильной работы НИК Е. В. Попов считает поддержание ценностных основ их деятельности. Одним из аксио- логических оснований творческой среды НИК является возможность неформального повышения квалификации преподавателей. Речь в данном случае идет о популяризации технологии обмена знаниями между членами НИК.

-

В. И. Лойко, в сравнении с работой Е. В. Попова, подчеркивает, что для принципиального выживания НИК важно наличие материального стимулирования его членов [2]. Автор указывает, что успешная финансируемость НИК показатель не только востребованности его разработок, но и конкурентоспособности. Подчеркивание В. И. Лойко того, что для оценки эффективности деятельности НИК необходимо пристальнее всматриваться в различные оттенки его работы. К примеру, вдумчивый разбор эффективности НИК на основании и конкурентоспособности, и простейшей востребованности наглядный пример филигранного хирургического подхода к исследованию сложной природы НИК. К примеру, в работе Е. В. Попова примером скрупулезного подхода к изучению успешности работы НИК, его устойчивости служит принципиальное разграничение понятий «эффективность» и «продуктивность».

Таким образом, на примере двух работ мы видим, что выявление условий, определяющих эффективность деятельности НИК требует максимального охвата различных уровней проявлений его активности – психологопедагогического, социального, управленческого и даже духовного. Духовный вид условий эффективности работы НИК нами был выведен из работы Е. В. Попова. В частности, мы обратили внимание, что автор с особым вниманием выделяет такой критерий эффективности работы НИК, как возможность его членов работать по призванию, следовать незримым нравственно-эстетическим идеалам.

-

С. Л. Фоменко удалось выделить целую систему условий субъективного и объективного характера, позволяющих повысить эффективность работы НИК [3]. К числу субъективных условий отнесены наличие в организации спроса на проведение качественных научных исследований, материальное поощрение участников научных коллективов, актуализация мотивов самореализации сотрудников коллектива, формирование потребности в модернизации устаревших методов осуществления научной деятельности, инновационный характер деятель-

- ности НИК, готовность членов НИК к саморазвитию. К объективным условиям отнесены повышение требований к уровню профессионализма членам НИК, неустойчивость векторов образовательной политики, ее нравственного содержания в том или ином регионе страны, реформы в системе дополнительного профессионального образования

Представленный анализ субъективных и объективных условий повышения качества работы научных коллективов достаточно хорошо описывает действие масштабных механизмов, которые не всегда могут воспроизвести отдельные образовательные учреждения.

Г. П. Старкова в своем исследовании уточняет, что основным педагогическим условием совершенствования работы научноисследовательских коллективов является систематическое формальное и неформальное повышение квалификации их членов [4]. Наиболее эффективной формой неформального повышения квалификации признаётся проведение высококвалифицированных исследований – написание кандидатских и докторских диссертаций.

В работе В. М. Сальциной несколько обстоятельнее излагается перечень условий повышения качества работы научного коллектива [5]. В частности, выделяется следующее: 1) осуществление лидером НИК качественной организационной работы, позволяющей ставить достижимые сроки выполнения научных работ, 2) обеспечение членами команды качественного коммуникативного пространства внутри НИК, 3) поддержание обратной связи между членами НИК и администрацией образовательного учреждения, 4) соблюдение этических норм научных исследований.

В своей работе А. Н. Моргун и А. П. Эттингер уточнили, что продуктивным средством повышения эффективности деятельности НИК является организация позитивной карьерной конкуренции среди его членов [6]. Их заключение выстраивается на анализе работы научных школ при медицинских университетах Германии. Они подчеркивают, что поддерживаемый разрыв в социальном статусе между специалистами со степенью PhD и неостепененными сотрудниками резко повышает эффективность как отдельных представителей научной школы, так и всего коллектива в целом.

Оценив достаточное для объективного заключения число точек зрения на основной вопрос исследования, мы задались не менее важным вопросом - объективности эмпирических данных, используемыми в педагогике. Отметим, что достаточно часто успех эмпирической части исследования состоит не в точно подобранных методах, а в предельно широкой трактовке предмета исследования. Иными словами, корректность выводов, точность подбора инструментария при проведении эксперимента достигается путем искусственного притяжения их к предмету и объекту исследования. Добавим, что подобная ситуация возникает даже не потому, что в гуманитарных науках личность не может полностью самоустраниться из предмета исследования, а в силу когнитивной ригидности к экспериментальным методам исследования.

Подчеркнем, что в современных педагогических экспериментальных исследованиях несправедливо избегается потенциал советской психологической и педагогической школы. В частности, речь идет о психологопедагогическом наследии А. Р. Лурии, продолженном в работах И. В. Смирнова [7; 8]. В первую очередь подразумевается практика по выявлению скрытых мотивов деятельности личности.

Добавим, что благодаря творческому подходу рассматриваемый анализ косвенных мотивов, целей и убеждений человека не является технически сложным процессом. Вместе с тем методика А. Р. Лурии и И. В. Смирнова позволяет делать максимально развернутые и объективные выводы относительно предмета исследования. Более подробно о технологии анализа скрытых психологических установках личности будет указано в разделе методология (материалы и методы исследования).

Получаемые данные позволяют корректнее организовать работу научных коллективов, открывая возможность их лидерам планировать перспективные линии развития команды. Также выявление скрытых мотивов и целей каждого члена команды позволит повысить эффективность деятельности всей группы. Добавим, что в данном случае мы ведем речь о педагогическом наследии А. С. Макаренко, а точнее, о принципе «перспективных линий коллектива» [9].

При этом признаем, что в хорошо сплоченной команде дальнейшая перспектива ее развития достаточно очевидна. Вместе с тем группа научных сотрудников может встретиться с проблемой смены приоритетов экспериментальной работы в виду повышения квалификационных статусов среди их коллег. Для снятия неопределенности дальнейшего пути развития команды ученых также может потребоваться предлагаемая нами технология, основанная на усовершенствованном методе Лурии -Смирнова.

Педагогическое наследие А. С. Макаренко указывает на то, что научно-исследовательский коллектив можно понимать, как особую самоорганизующуюся силу. Отметим, что рассматривая педагогическую систему в качестве автономного явления, мы опирались работы Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко [10; 11]. Следуя выводам их работ, мы предположили, что научно-исследовательский коллектив является открытой, саморегулирующейся структурой. Полученный вывод объясняет причину, по которой основными педагогическими условиями развития деятельности научно-исследовательского коллектива является те обстоятельства, которые необходимы для живых систем. Таким образом, работы А. С. Макаренко, Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко определяют общие содержательные рамки педагогического исследования.

Методология (материалы и методы)

Ранее мы отмечали, что ведущей идеей исследования стало утверждение о том, что НИК системы дополнительного профессионального образования являются живыми, динамичными саморазвивающимися системами. За основу выдвинутых характеристик были приняты работы Д. Ф. Ильясова и Л. Г. Соломко.

Для повышения качества экспериментальной работы, направленной на выявление истинных педагогических условий, повышающих качество работы научно-исследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования нами была применена модернизированная методика И. В. Смирнова. Добавим, что указанный ученый при разработке своего эмпирического инструмента полностью опирался на результаты исследований А. Р. Лурии, именно поэтому в некоторых случаях мы будем говорить о едином методе Лурии - Смирнова.

Суть метода заключается в выведении перед испытуемым на экране компьютера составного стимула, состоящего из словесной и графической формы. Словесная составляющая стимула указывала на тот или иной мотив, связанный с одним из обязательных педагогических условий повышения эффективности деятельности НИК. Графическая составляющая стимула представляла собой изображения молочнопесчаного цвета, без конкретного содержания (абстракции). Участнику эксперимента необходимо было при каждом предъявлении стимула нажимать клавишу «пробел» на клавиатуре. Для обеспечения внезапности показа визуальных материалов теста между вопросами мы обеспечивали временные паузы, которые варьировались по продолжительности от 2 до 8 секунд. После выполнения теста организатор исследования изучал только один показатель результатов эмпирической работы – скорость ответа на предъявляемый стимул респонденту. Специфика появления слова-стимула состояла в том, что оно выводилось на экран на тысячную долю секунды, а графический стимул – на 15 секунд. Иными словами, активная область сознания испытуемого реагировала на видимую часть составного раздражителя – графическую. Добавим, что основываясь на результатах работы со скрытыми стимулами А. Р. Лурии и И. В. Смирнова главной целью эксперимента было отслеживание реакции предсознательной части психики. Уточним, что вместо клавиатуры в экспериментах А. Р. Лурии испытуемым предлагалось нажимать на пневматическую грушу для отслеживания их скрытой рефлекторной реакции на предъявляемый визуальный раздражитель.

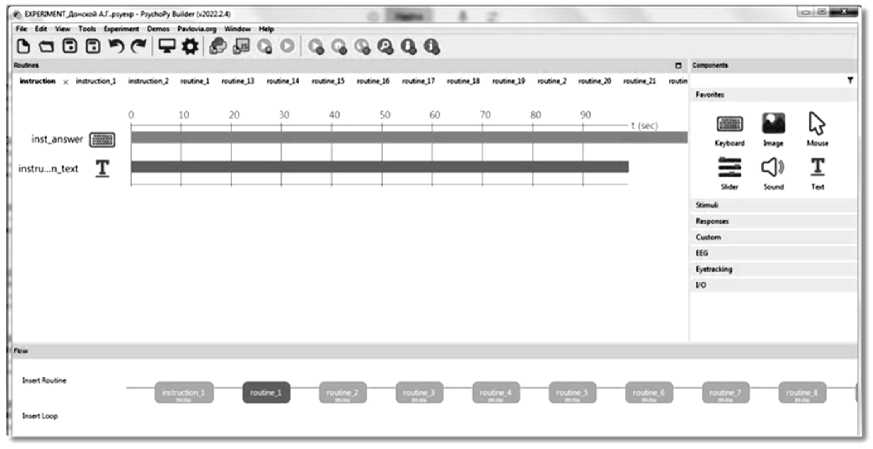

В качестве основы для автоматизации проведения тестирования была выбрана программа PsychoPy (см. рис. 1) на базе которой мы повторили основные принципы работы обобщенного метода Лурии – Смирнова. Всего испытуемым было задано 18 скрытых вопросов. Пер- вые 9 вопросов были подготовительными и позволяли участникам эксперимента на практике понять тактику реагирования на визуальные раздражители.

Помимо адаптивной, первая часть вопросов в последующем сыграла контрольную функцию, уточняющей верность эмпирических результатов всего теста. Особенность второго составного стимула из первого блока тестовых заданий состояла в том, что для каждого испытуемого он имел адресный характер. К примеру, для члена того или иного научного коллектива мы устанавливали базовую профессиональную специализацию и вносили ее во второй составной стимул. Среди базовых специальностей были представлены: учитель английского языка, философ, воспитатель, педагог-психолог и др. Перечень первых девяти вопросов представлен в таблице № 1. Второй блок из 9 составных стимулов был направлен на выявление условий, повышающих эффективность работы НИК. Мотивы качественной научной работы перечислены в таблице 2.

Сбор ответов респондентов производился c декабря 2022 года по конец января 2023 года в помещении кафедры экспериментальной площадки (Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования). По завершении тестирования у каждого респондента были выявлены три ведущих стимула, обуславливающих проведение качественной научно-исследовательской работы. Проанализировав все ответы респондентов, нами были сформулированы итоговые выводы. Изучив опыт реализации предлагаемой методики в работах А. Р. Лурии и И. В. Смирнова мы отметили необходимость ее модернизации. Так, дополнительно к скрытому слову-стимулу мы добавляли графические картинки, которые были насыщены разными цветами радуги. Свое решение мы основывали на достижениях в области исследований цветотерапии на повышение уровня настроения личности [12].

Таблица 1

Реестр слов-стимулов, позволяющих проконтролировать объективность ответов испытуемых перед главным опросом по теме исследования

|

№ |

Слово-стимул |

Время реакции на слово-стимул |

|

1. |

Шахтер |

|

|

2. |

Философ / Воспитатель детского сада / Инженер / Психолог / Учитель английского языка и др. |

|

№ |

Слово-стимул |

Время реакции на слово-стимул |

|

3. |

Слесарь |

|

|

4. |

Крановщик |

|

|

5. |

Полицейский |

|

|

6. |

Медицинский работник |

|

|

7. |

Ученый |

|

|

8. |

Врач |

|

|

9. |

Преподаватель |

Таблица 2

Реестр слов-стимулов, позволяющих выявить скрытые мотивы повышения качества работы отдельных членов научного коллектива, а также всей команды ученых в целом

|

№ |

Слово-стимул |

Время реакции на слово-стимул |

|

1. |

Вдохновение |

|

|

2. |

Деньги |

|

|

3. |

Научное признание |

|

|

4. |

Премия |

|

|

5. |

Свобода творчества |

|

|

6. |

Корыстное использование чужих идей |

|

|

7. |

Свобода действий |

|

|

8. |

Наука – духовная ценность |

|

|

9. |

Финансирование |

Рис. 1. Внешний вид программы PsychoPy, на базе которой был сконструирован тест на выявление условий повышения эффективности работы научно-исследовательских коллективов

Таблица 3

Реестр слов-стимулов, позволяющих выявить скрытые мотивы повышения качества работы отдельных членов научного коллектива, а также всей команды ученых в целом

|

№ |

Слово-стимул |

Количество человек, выбравших стимул, в % |

|

1. |

Вдохновение |

0 |

|

2. |

Деньги |

0 |

|

3. |

Научное признание |

6,7 |

|

№ |

Слово-стимул |

Количество человек, выбравших стимул, в % |

|

4. |

Премия |

0 |

|

5. |

Свобода творчества |

33,3 |

|

6. |

Корыстное использование чужих идей |

0 |

|

7. |

Свобода действий |

40 |

|

8. |

Наука – духовная ценность |

20 |

|

9. |

Финансирование |

0 |

Помимо представленного метода, мы также применили еще один авторский инструмент оценки ведущих условий, повышения эффективности работы НИК. Реализация второго метода проходила в три этапа: 1) составление респондентом 5–7 ключевых слов, максимально точно описывающих ведущие условия повышения эффективности работы НИК, 2) загрузка каждого ответа эксперта в программу по генерации изображений нейросетевой программой, 3) оценка комплексного «ответа» программы, полученного в виде «зашифрованного» изображения. Для генерации изображений были использованы следующие самообучающиеся системы: Deep Dream Generator, Russian DALL-E и Dream by WOMBO. При этом из-за неоднозначности содержания каждой картины-образа проводилось сопоставление творческих результатов с разных платформ одновременно. Таким образом, получаемые благодаря машинному интеллекту картины становились стимульным материалом для решения главной задачи исследования – выявления наиболее эффективных условий работы НИК.

Сбор ответов респондентов производился в ноябре 2022 года с использованием гугл-форм (адрес сбора ответов: XMFNbQyfRPn6). Всего в исследовании приняли участие 15 научных сотрудников базовой экспериментальной площадки.

Результаты и их описание

Итоги проведения опроса участников эмпирического мероприятия представлены в таблице 3.

Полученные данные требуют интерпретации. Так нам удалось выявить три ведущих условия, повышения качества работы НИК: психолого-педагогический (свобода творчества и научное признание), организационный (свобода действий) и аксиологический (наука – духовная ценность). Вместе с тем нами было проведено обобщение теоретических и эмпириче- ских выводов исследования, что позволило уточнить содержание каждого из представленных условий повышения качества работы НИК. Так, к психолого-педагогическому условию была отнесена практика по поддержанию среди коллективов правила учета свободы воли, а также творческой предрасположенности каждого члена коллектива при распределении области его непосредственной ответственности за общий результат. К организационным условиям были отнесены два требования: первое касалось обязательного поддержания администрацией института права научных коллективов на проявление автономности в части самостоятельного управления доступными для них организационными, временными, кадровыми и дидактическими ресурсами, а второе требование касалось поддержания внутри учреждения принципа открытости для составов научноисследовательских коллективов, а именно ‒ возможности свободного перемещения сотрудников учреждения ДПО между коллективами. Основываясь на данных теоретического исследования, мы предлагаем принять во внимание еще одну важную составляющую организационных условий. Уточним, что нам импонирует педагогическое наследие А. С. Макаренко, а точнее его идея о постановке перспективных линий развития коллектива. Иными словами, если по достижении ранее намеченной цели члены НИК не наметят перспективные линии своего развития, то велика вероятность добровольного распада группы. Также при отсутствии инновационных целей встречи НИК приобретут вид формальных совещаний, а подлинная научно-исследовательская деятельность потеряет свою актуальность.

К аксиологическому условию мы причислили необходимость поддержания ценностной основы коллективной научно-исследовательской деятельности внутри учреждения ДПО.

Рис. 2. Группа изображений, полученных в программах Deep Dream Generator, Russian DALL-E и Dream by WOMBO после загрузки ключевых слов, отражающих эффективные условия работы НИК

Также необходимо обратить внимание на результаты обработки ответов респондентов в программах Deep Dream Generator, Russian DALL-E и Dream by WOMBO. Примеры изображений представлены на рисунке 2. Полученные образы позволили сформулировать еще одно важное педагогическое условие, повышающее качество деятельности НИК. В частности, новое организационное обстоятельство требует формирования установки у сотрудников учреждения ДПО о научно-исследовательском коллективе, как живой, открытой и динамично развивающейся системе.

Обсуждение

Полученные результаты свидетельствуют о том, что педагогические условия повышения качества работы научно-исследовательского коллектива в целом оказались предсказуемы. В большей степени неожиданным оказалась актуальность педагогического закона о перспективных линиях А. С. Макаренко для НИК. Особо интересным представляется дальнейшая апробация методики оценки непрямых, косвенных ответов респондентов об условиях, повышающих эффективность работы научно-исследовательских коллективов на платформе PsychoPy. Также перспективным является ресурса сетевых программ PsychoPy, Deep Dream Generator, Russian DALL-E и Dream by WOMBO для выявления близких для членов НИК перспективных линий совместного развития.

Заключение. В процессе исследования были достигнуты следующие результаты.

-

1. Во введении была актуализирована проблема исследования, подчеркнута необходи-

- мость поиска особых педагогических условий, которые бы позволили простимулировать продуктивность деятельности научно-исследовательских коллективов. По итогу актуализации темы научной работы сформулирована ведущая цель исследования.

-

2. В рамках обзора научной литературы были определены перспективные педагогические условия, которые позволили бы решить поставленную перед нами задачу. В частности, особо отмечена необходимость сохранения для членов научного коллектива свободы творчества при выполнении коллективных заданий, систематического формального и неформального повышения квалификации, поддержание в научно-исследовательском коллективе полезной конкурентной среды, мотивирующей его членов на продуктивную работу и т. п. Вместе с тем мы постарались сгруппировать множество разрозненных позиций авторов в рамках трех крупных позиций: психолого-педагогические, организационные и аксиологические условия.

-

3. При разработке методологии научного исследования была выдвинута осевая идея о том, что эмпирическая работа должна быть направлена на проверку гипотезы автора о том, что педагогические условия для эффективной работы научно-исследовательского коллектива должны учитывать его особый статус. Речь в данном случае велась о том, что НИК является открытой, живой и саморегулирующейся педагогической системой. Нами были предложены основные методы исследования, указана выборка участников эксперимента и место проведения эмпирической части работы. По свое-

- му статусу наша практическая часть работы носила характер констатирующего исследования, поскольку большинство научных работников института так или иначе были включены в разнообразные научные коллективы и сформировать корректную выборку для контрольной группы не представлялось возможным.

-

4. В разделе результаты научной статьи были представлены основные достижения теоретической и эмпирической части работы.

-

5. В разделе «Обсуждение» производится уточнение перспектив дальнейших научных исследований, посвященных изучению условий повышения эффективности деятельности научноисследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования.

Список литературы Педагогические условия, повышающие эффективность деятельности научно-исследовательских коллективов в учреждении дополнительного профессионального образования

- Попов, Е. В. Целеориентированный подход к оценке деятельности научно-исследовательских коллективов / Е. В. Попов. - Текст: непосредственный // Университетское управление: практика и анализ. - 2017. - Т. 21, № 3 (109). - С. 6-18.

- Лойко, В. И. Параметры исследовательской деятельности научно-педагогических коллективов как критерии для диагностики образовательной среды / В. И. Лойко. - Текст: непосредственный // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2016. - № 123. - С. 967-998.

- Фоменко, С. Л. Условия и детерминанты профессионального становления и развития педагогического коллектива современной школы / С. Л. Фоменко. - Текст: непосредственный // Образование и наука. - 2014. - № 4 (113). - С. 43-54.

- Старкова, Г. П. Инфраструктура и механизмы функционирования научно-производственной сферы инновационного университета / Г. П. Старкова. - Текст: непосредственный // Университетское управление: практика и анализ. - 2008. - № 2. - С. 88-95.

- Сальцина, В. М. Профилактика конфликтов в научно-исследовательском коллективе фармацевтического предприятия / В. М. Сальцина. - Текст: непосредственный // Гуманитарные, естественно-научные и технические аспекты современности: материалы XXXIII Всероссийской научно-практической конференции. В 2 частях, Ростов-на-Дону, 30 июня 2021 года. - Ростов-на-Дону: ООО "Издательство ВВМ", 2021. - С. 502-505.