Пенолиты - новый тип эндогенных горных пород (о. Бельковский, Россия)

Автор: Силаев В.И., Проскурнин В.Ф., Голубева И.И., Ремизов Д.Н., Филиппов В.Н., Лютоев В.П., Симакова Ю.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Петрология, вулканология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обобщены результаты комплексного изучения шлакоподобного сидеритолита - представителя ранее неизвестного генетического типа горных пород. Исследованы наномикроструктурные особенности, химический состав, микроэлементы, конституция и спектроскопические свойства породообразующих и акцессорных минералов. С использованием минералого-онтогенического метода расшифрована история образования породы, сделан вывод о том, что шлакоподобный сидеритолит может быть определен как представитель нового генетического типа эндогенных горных пород - пенолитов, образующихся непосредственно в пузыристой пене.

Архипелаг анжу, о. бельковский, палеогеновая пачка туффитов, шлакоподобный сидеритолит, наномикроструктурные, минералого-геохимические и спектрскопические и минералого-онтогенические свойства, пенолиты

Короткий адрес: https://sciup.org/147245040

IDR: 147245040 | УДК: 552.086 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.2.125

Текст научной статьи Пенолиты - новый тип эндогенных горных пород (о. Бельковский, Россия)

В 2011 г. при проведении международной экспедиции на архипелаге Анжу (Новосибирские острова) в составе сотрудников ФГУП «ВСЕГЕИ», «ВНИИОкеангеология», ИНГГ СО РАН, Газпромнефть НТЦ (Россия), а также ведущих институтов и университетов Германии, Франции, Швеции, Италии и Англии на острове Бельковский в коренном залегании была обнаружена горная порода неизвестного ранее генетического типа (Проскурнин и др., 2012 2 ; Силаев и др., 2013 2 ). Остров Бельковский (архипелаг Анжу Новосибирских островов) располагается на шельфе моря Лаптевых к югу от арктического срединно-океанического хребта Гаккеля, будучи вытянутым в субмеридиональном направлении по простиранию Лаптевомор-ской кайнозойской рифтогенной системы (рис. 1). Основу геологического строения острова составляет складчатая толща отло- © Силаев В.И., Проскурнин В.Ф., Голубева В.П., Симакова Ю.С., 2019

жений D 2 –C 2 , простирающаяся в северозападном направлении от о-ва Котельный (Косько и др., 1985). Эту толщу подразделяют на четыре свиты (снизу вверх): соколовскую (D 2 , эйфельский и живетский ярусы), нерпалахскую (D 3 , франский и фаменский ярусы), чекурскую (D 3 –C 1 , фаменcкий и тур-нейский ярусы), бельковскую (C 2 , башкирский ярус). На востоке о. Бельковский получили развитие и кайнозойские вулканогенноосадочные континентальные отложения, коренные обнажения которых протягиваются вдоль восточного берега в меридиональном направлении. На всей территории острова встречаются разрозненные выходы даек, штоков и силлов габбро-долеритового и до-леритового составов. Возраст габбро-долеритов по результатам датирования биотита K-Ar методом и циркона U-Pb методом оценивается в 250 млн лет (Кузьмичев, Гол-дыpев, 2007; Kuzmichov, Pease, 2007), что

И.И., Ремизов Д.Н., Филиппов В.Н., Лютоев синхронизирует их с сибирскими траппами и анюйско-амгуемским комплексом базальто-идов в Западной Чукотке. Выявленные на ове Бельковский кайнозойские осадочные образования считаются синхронными раскрытию и формированию Евразийского океани-

а б

Рис. 1 . Географическое положение объекта исследований. а: 1–3 – зоны акватории, соответственно мелководная окраина материка (шельф моря Лаптевых), глубоководная окраина материка (материковый склон), материковое подножие и океаническое ложе. Красным кружком отмечен о. Бельков-ский, красной стрелкой трассируется продолжение линии простирания СОХ Гаккеля в сторону материкового склона; б: острова архипелага Анжу

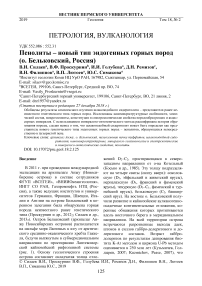

Наиболее выразительный разрез кайнозойских отложений наблюдается в восточных береговых обрывах острова высотой 10– 20 м (рис. 2). Здесь на породы терригенной олистостромово-турбидитовой толщи (переслаивание алевролитов и аргиллитов с линзами интенсивно кливажированных известковистых песчаников), отнесенной по аналогии со стратотипом на о-ве Котельный к нерпалахской и чекуровской свитам D 3 –C 1 , с резким несогласием залегает пачка туффитов – коричневато-серых алевритистых глин с угловатыми обломками трахибазальтов, прослоев полимиктовых алевропесчаников и известковистых вулканомиктовых алевропес-чаников с остатками кайнозойской флоры. Мощность пачки превышает 10 м. Возраст надтурбидитовой пачки оценивается по спорово-пыльцевым комплексам и остаткам растений как олигоцен-раннемиоценовый (34–16 млн лет). Наиболее молодые обломочные цирконы, обнаруженные в трахибазальтах, имеют изотопный U-Pb возраст 85 млн лет.

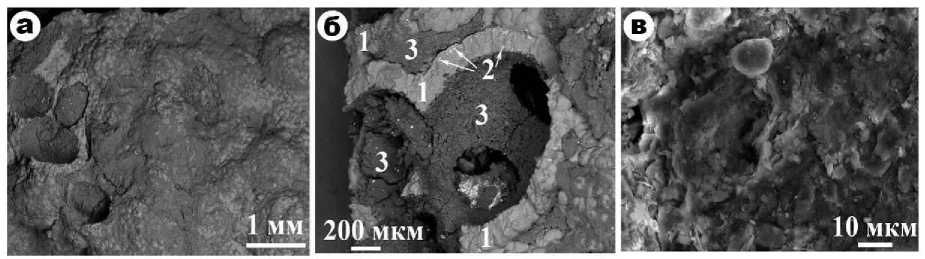

В основании туффитовой пачки наблюдается горизонт мощностью 15–20 см, почти нацело сложенный сильнопористой шлакоподобной породой от буровато-коричневого до почти черного цвета с включениями об- ческого бассейна и более ранними по отношению к внутриплитному комплексу щелочных базальтов и базанитов миоценплейсто-ценового возраста от 6.1 до 0.4 млн лет (Богдановский и др., 1992).

ломков и бомб (?) трахибазальтов размером до 10–20 см. Этот горизонт имеет резкий, но согласный контакт с вышезалегающими вулканогенно-осадочными породами. По результатам предварительных исследований (Проскурнин и др., 20121,2) шлакоподобная порода была определена как сидеритолит, образовавшийся за счет шлаков трахибазальтов в результате эпигенетического замещения основной массы последних сидеритом. При этом необычное внутреннее строение сидеритолита объяснялось унаследованно-стью текстур и структур от первичных трахибазальтовых пузыристых лав, образовавшихся в результате выброса флюидонасыщенного расплава на коренной цоколь девонско-каменноугольных турбидитов. В составе сидеритолита нашими предшественниками были диагностированы кварц, сидерит, анкерит, доломит, кальцит, сергеевит (Ca2Mg11 [CO3]13–x [HCO3]x(OH)x (10–x)H2O, арсенопирит, хлориты, иллит. В глинах, залегающих на горизонте сидеритолита, установлены кварц, альбит, гранаты, ильменит, титаномагнетит и магнетит, шпинель, оливин, эпидот, кианит, хлориты, иллит, гипс, ярозит, натроярозит, гексагидрит (MgSO4 6H2O), бутлерит (Fe3(SO4)(OH)и 2H2O), виоларит (FeNi2S4), полидимит (NiNi2S4), санде- рит (MgSO4 2H2O), предположительно абелсонит (никелиевый порфирин состава C31H32N4Ni). Дополнительно к упомянутым минералам в обломках известковых песчаников обнаружены колингит (Mg10Fe2(CO3) (OH)24 2H2O, фиброферрит (FeSO4(OH)

5H 2 O), гётит.

Рис. 2. Береговое обнажение кайнозойской вулканогенно-осадочной пачки (а), залегающей со структурным несогласием на позднедевонско- раннекаменноугольных олистростромовых турбидитах (б, в, граница показана белой линией). Интервалы: 1 – турбидиды, 2 – шлакоподобный сидеролит (б, обр. № 1120/4) с глыбами и бомбами (?) трахибазальтов (б, обр. № 1120/2); 3 – апопелитовые туффиты (в, № 1120/6) с угловатыми глыбами трахибазальтов (в, № 1120/5) и обломками девонско-каменноугольных алевро-песчаников (в, № 1120/3)

Объекты и методы исследований

Для исследований нами был использован типичный штуфной образец шлакоподобного сидеритолита, в ходе исследования которого применялись методы аналитический химии, определения содержания углерода методом кулонометрического титрования по величине pH (анализатор Ан-7529М), рентгенфлуорес-центный (MESA-500W), оптическая микроскопия (компьютеризированный комплекс OLYMPUS BX51), аналитическая сканирующая электронная микроскопия (JSM-6400), зондовая атомно-силовая микроскопия (Nte-gra Prima), изотопная масс-спектрометрия (DELTA V Advantage), термический анализ (DTG-60A/60AH), рентгеновская дифрактометрия (XRD-6000), инфракрасная (Инфра-Люм ФТ-2), рамановская (LabRam HR800) и ЯГР (MS-1104Em) спектроскопия. Аналитика была обеспечена специалистами ЦКП «Геонаука» при Институте геологии Коми НЦ УрО РАН и Центральной лаборатории ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Облик и внутреннее строение

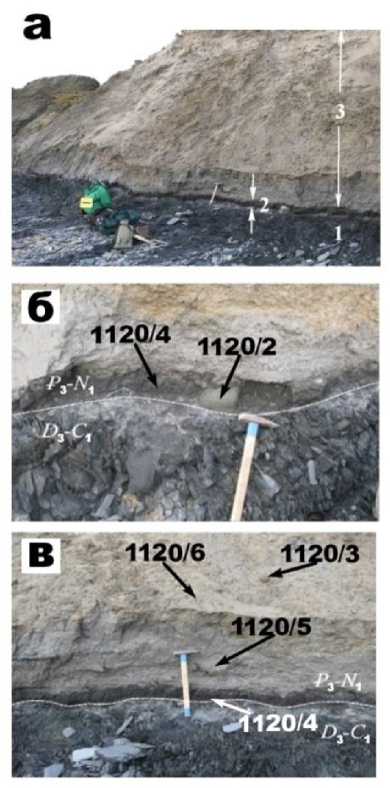

Внешне исследуемая порода из-за насыщенности достаточно крупными пустотами (рис. 3), действительно, больше всего похожа на вулканический шлак.

Рис. 3 . Внешний вид шлаковидного сидеролита в штуфе (а, б), на срезе (в, г), после тщательной отмывки от ультрадисперсной пыли (д, е)

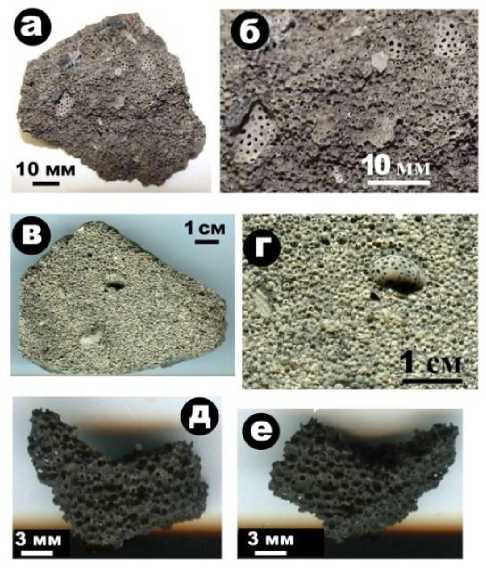

Однако уже в шлифе обнаруживаются принципиальные различия. Если исследуемая порода представляет собой почти идеальную композицию в основном близких по размеру и почти идеально округлых пустот, разделенных минеральным веществом (рис. 4, а), то в типичном вулканическом шлаке мы наблюдаем систему полостей, колеблющихся по форме от округло-овальных до червячковидных, неравномерно пронизывающих минеральный матрикс и весьма широко (в рамках трёх-четырех порядков) варьирующих по размеру (рис. 4, б).

Рис. 4 . Вид шлакоподобного сидеритолита в шлифе (а) в сравнении с типичной вулканической шлакообразной породой (б)

Пористость исследуемой породы оценивалась используемым в металлографии методом случайных секущих. Анализ трех сечений штуфного образца показал, что в среднем пористость шлакообразного сидери-толита составляет около 74.5 %, что на 10–20 % превышает максимальную пористость современных вулканических лав пузыристого строения. Полости в исследуемой породе преимущественно изометричные, по размеру варьируются от 0.19 до 7 мм, составляя в среднем 0.98 ± 0.86 мм при коэффициенте вариации более 65 %.

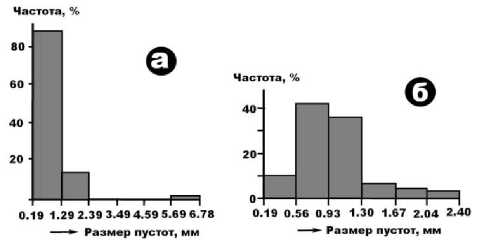

Рис. 5 . Характер распределения пустот по размерам в шлакоподобном сидеритолите

Полное распределение полостей по размерам является гиперболическим (рис. 5, а), что указывает на проявление фактора резкого ограничения размера пор за пределами 2.39 мм. Распределение размера подавляющего большинства полостей в диапазоне 0.19–2.39 мм имеет логнормальный характер (рис. 5, б), что свойственно объектам с упорядоченным отклонением характеристик от среднего значения.

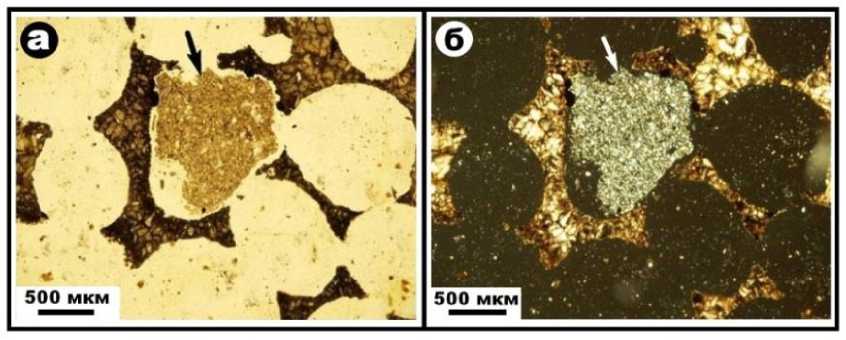

Под оптическим микроскопом выявляется довольно равномерное насыщение сиде-ритолита полостями изометричной и субизометричной формы диаметром, как правило, до 1.5 мм и лишь в единичных случаях более 5 мм. Изредка шаровидные полости соединяются попарно с образованием гантелевидных фигур. Разумная генерализация этой картины приводит к характерному для пенной структуры ансамблю равновесных полиэдров, в основе которого лежит так называемая ячейка Коксетера (Войтехов-ский, 2012). Визуальная оценка вклада полостей в объем породы дает под микроскопом 65–70 %, что почти совпадает с вышеприведенными данными количественного определения пористости методом случайных секущих. В большинстве своем полости не содержат включений, лишь иногда в них наблюдаются мелкие хлопьевидные частицы и даже литокласты остроугольной формы (рис. 6).

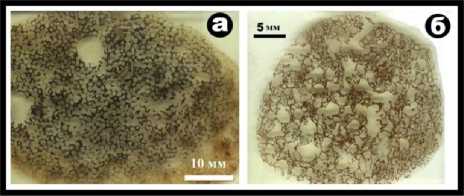

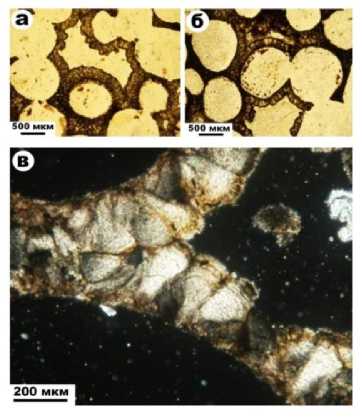

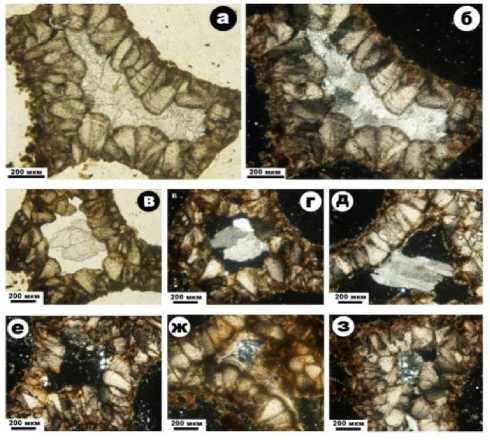

Наиболее удивительной особенностью внутреннего строения породы являются вполне очевидные с онтогенической точки зрения (Григорьев, Жабин, 1975; Жабин, 1979) картины обрастания полостей минеральными микрокорками параллельно-шестоватого строения с выдержанной толщиной в пределах 0.2–0.6 мм. Единственным объяснением этого может быть кристаллизация микрокоркового сидерита на поверхности газовых пузырьков, покрытой пленкой раннего ультрадисперсного сидерита, послужившего и субстратом, и источником вещества для образования микрокорок. Последние сложены шестоватыми индивидами размером 100–200 мкм, многие сростки имеют секторальную форму (рис. 7), аналогично тому, как это бывает в случаях параллельного срастания сферолитов (Дымков, 1985). При значительных увеличениях обна- руживается, что в основании параллельно-шестоватых агрегатов сидерита располагается микрозонка, сложенная частицами уль-традисперсного сидерита, из которой как бы вырастают более крупные шестоватые инди- виды. В целом вся картина строения промежутков между полостями (интерстиций) выглядит тождественной картине строения минеральных секреций, образующихся в результате зарастания пустот.

Рис. 6 . Микростроение сидеритолита, в одной из округлых полостей наблюдается обломок алевролита (показан стрелкой). Шлиф, изображения в режимах с параллельными (слева) и скрещенными

(справа) николями

Рис. 7. Микрокорки, сложенные параллельно-шестоватыми агрегатами сидерита (а, б), и параллельное срастание индивидов секторальносферолитовой формы (в). Шлиф, изображения в режимах с параллельными (а, б) и скрещенными (в) николями

В индивидах микрокоркового сидерита наблюдается ростовая зональность, декорированная неравномерно распределенными частицами ультрадисперсных оксигидроксидов железа. Очевидно, что по мере роста индивидов сидерита происходило постепенное накопление таких частиц перед растущей поверхностью, что и приводило к остановке роста, после которой рост возобновлялся с образованием новой генерации сидеритовых индивидов (рис. 8). В более редких случаях микрокорки сложены не параллельно-шестоватым, а гранобластовым агрегатом сидерита. Размер зерен на таких участках обратно коррелируется со степенью насыщенности тонкодисперсными оксигидроксидами железа. С ростом насыщенности гра-нобластовый агрегат превращается в микрит с едва различимой структурой.

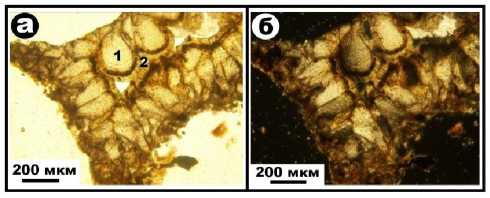

В стыках микрокорок, растущих в направлениях от границ смежных полостей, часто располагаются агрегаты зерен кальцита, резко отличающиеся от индивидов сидерита по показателю преломления и отсутствию дисперсных включений оксигидроксидов железа (рис. 9, а, б).

Рис. 8. Обрастание индивидов сидерита первой генерации (1) сидеритом второй генерации (2). Шлиф, изображения в режимах с параллельными (а) и скрещенными (б) николями

Кальцит – явно более поздний, что видно по признакам его нарастания на сидерит. В случаях, когда зарастание интерстиций было не полным, в остаточной пустоте образовывались микродрузы кальцита (рис. 9, в–д) и микросферолиты халцедоновидного кварца (рис. 9, е–з), что всегда свидетельствует о кристаллизации в нестесненных условиях. Как можно предполагать, именно такие минерализации в остаточных пустотах и были названы нашими предшественниками «миндалекаменным выполнением пустот халцедоном». В целом вся онтогеническая картина кристаллизации сидерита практически тождественна истории образования минеральных секреций.

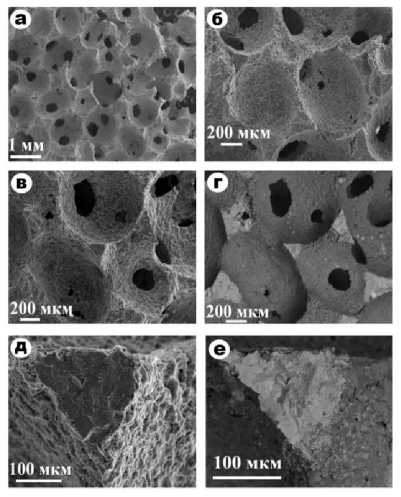

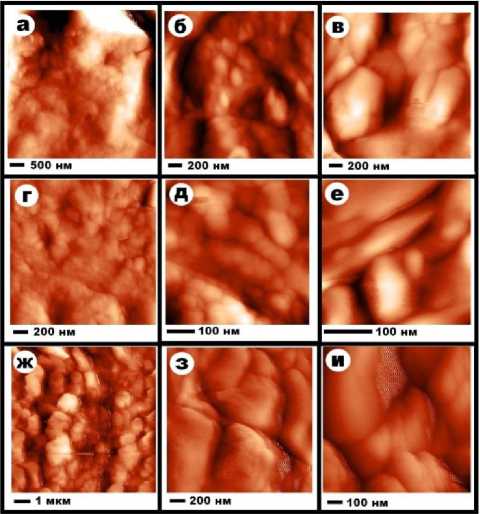

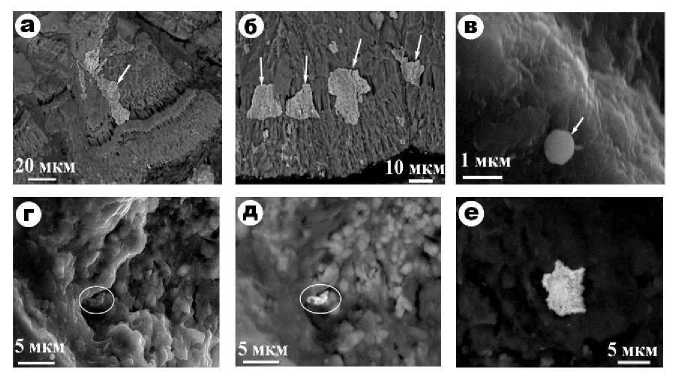

В сканирующем электронном микроскопе строение шлакоподобного сидеритолита определяется геометрически правильной системой субизометричных чашеобразных ячей (рис. 10, а–г), в промежутках между которыми наблюдается довольно плотный глобулярно-микрозернистый агрегат сидерита (рис. 10, д, е). Размеры ячей колеблются от 660 × 600 до 1135 × 1000 мкм, составляя в среднем (924 ± 130) × 734 ± 139) мкм. Коэффициенты вариации размеров лежат в пределах 15–20 %, что свидетельствует о весьма значительной стабильности ячеистой макроструктуры сидеритолита. Степень округлости ячей можно оценить коэффициентом анизометричности, т. е. величиной отношения большего размера к меньшему, которая в нашем случае изменяется от 1 до 1.75, равняясь в среднем 1.2 ± 0.24 при коэффициенте вариации 19 %. Последнее тоже говорит о стабильности параметров ячеистого строения. В днищах и реже в стенках ячей имеются от одного до трех отверстий, варьирующихся по размеру в диапазоне от 35 × 30 до 400 × 200 мкм, составляя в среднем (225 ± 102) × (177 ± 77) мкм при коэффициентах вариации 43–45 %. Отверстия также характеризуются субизо-метричностью, на что указывает средняя величина коэффициента их анизометри-чности – 1.32 ± 0.31 мкм при коэффициенте вариации 23 %.

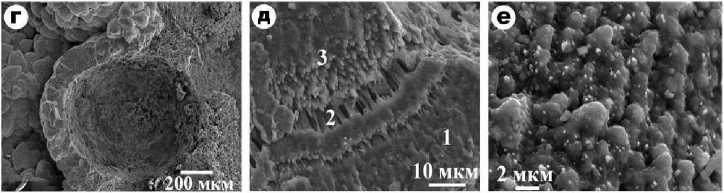

Вторым важным элементом строения сидеритолитов являются пустотелые глобулы (рис. 11, а, б), стенки которых сложены плотным агрегатом выпукло- гранных кристаллитов сидерита размером 70–150 (108 ± 21) мкм (рис.11, в).

Рис. 9. Выделение позднего кальцита в стыках микрокорок сидерита (а, б), выделения кальцитовых микродруз (в–д) и микросферолитов халцедоновидного кварца (е–з) в остаточных пустотах. Шлиф, изображения в режимах с параллельными (а, в) и скрещенными (б, г–з) николями

Рис. 10. Ячеисто-глобулярное строение сидери-толита: а-г - чашеобразные ячеи с отверстиями в днище; д, е - интерстиции в стыках трех смежных ячей. СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, б, в, д) и упруго-отраженных (г, е) электронов

Размер глобул колеблется от 800 × 550 до 1250 × 1100 мкм, достигая в среднем (1109 ±

-

128) × (936 ± 156) мкм при незначительном коэффициете вариации 12-17 %. Коэффициент анизометричности изменяется в интервале 1.06–1.45, равняясь в среднем 1.20 ± 0.10 мкм при коэффициенте вариации 8 %. Часть рассматриваемых глобул представлена поперечными сечениями, что дает возможность оценить толщину стенок в 185-315 мкм. Стенки имеют неоднородное строение.

Чаще всего в разрезе такой стенки в направлении от внутренней ее поверхности к внешней наблюдается смена микрозон от афанитовой к параллельно-шестоватой и далее к субидиоморфно-кристалличной (рис. 11, д). Образование последней обусловлено агрегацией индивидов размером от 200 нм до 3 мкм с признаками частичного огранения (рис. 11, е).

Рис. 11. Морфология пустотелых глобул (а, б) и срастающихся на их поверхности микроблочных индивидов сидерита (в); поперечное сечение глобулы (г); микростроение стенки пустотелых глобул (д) с чередованием микрозон афанитового (1), параллельно-шестоватого (2) и субидиоморфнокристалличного (3) строения; морфология субмикронных индивидов сидерита с признаками частичного огранения (е). СЭМ-изображения в режиме вторичных электронов

В условиях большого разрешения обнаруживается, что слагающие стенки глобул индивиды сидерита в свою очередь состоят из кристаллитов субмикронного размера, что прямо свидетельствует о сильной фазовой гетерогенности среды минералообразования. Проще говоря, микроблочное строение индивидов указывает на то, что сидерит кристаллизовался из раствора, сильно насыщенного ультрадисперсной взвесью карбонатных частиц, за счет которых в значительной степени и шел рост индивидов. Судя по электронным изображениям, габитус рассматриваемых индивидов можно трактовать как тригонально-призматический, определяющийся, вероятно, гранями (1010) или (1120). При этом пинакоидальную грань (0001) на выходе оси L3 наблюдать не удается по причине сильной искривленности поверхности индивидов. Причиной выпуклости граней являлось, возможно, последователь- ное сокращение их площади по мере нарастания.

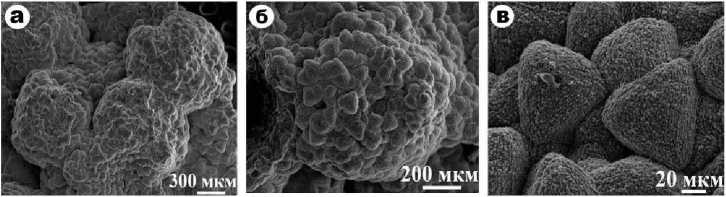

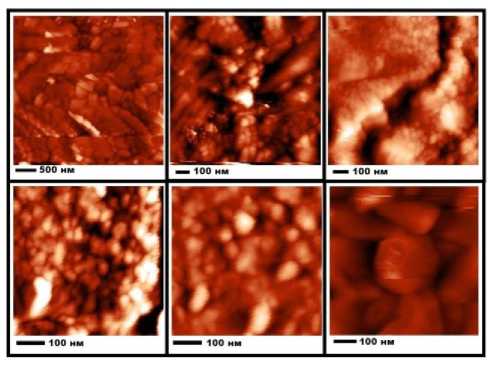

Обнаруживающаяся, но не визуализирующаяся в полной мере в режиме сканирующей электронной микроскопии ультрадисперсность внутреннего строения индивидов сидерита сделала необходимым использование метода зондовой атомносиловой микроскопии, позволяющей достичь достаточно качественного мезонаномет-рового разрешения. В нашем случае исследованию были подвергнуты типичные фрагменты сидеритовых агрегаций в интерстициях полостей (рис. 12), на стенках полостей (рис. 13, а–е), а также фрагменты глобул с хорошо проявленными выпуклогранными индивидами сидерита (рис. 13, ж– и). Установлено, что пределы дисперсности сидерита достигают 50–300 нм. При таких разрешениях выявляются глобулообразные, округлые сглаженно-угловатые и округлые формы с признаками огранения, соединяю- щиеся в цепочки и более сложные агрегации по 5–10 штук. На стенках полостей в сидерите, кроме глобул, наблюдаются линзовидные частицы длиной до 300 нм и шириной 20–30 нм. Исследование выпуклогранных индивидов сидерита показало, что наросшие на их поверхность кристаллиты имеют сглаженно-угловатую форму, варьируясь по размеру от 300 нм до 1 мкм.

Рис. 12. АСМ-изображения ультрадисперсных индивидов и их агрегатов сидерита, слагающего интерстиции

Рис. 13 . АСМ-изображения ультрадисперсных кристаллитов сидерита и их агрегатов в стенках полостей (а–е), а также частиц на поверхности выпуклогранных индивидов (ж-и)

Эти кристаллиты явно обладают собственными фазовыми поверхностями и разделены вполне полноценными межфазовыми границами.

Вся описанная картина наномикростроения подтверждает вышевысказанное предположение об образовании индивидов сидерита в исследуемой породе путем кристалллизации из гетерогенных растворов, когда в качестве строительного материала выступали не только атомы и молекулы, но и ультрадисперсные частицы того же минерала. В сущности исследуемый объект является практически идеальным подтверждением выдвинутой в начале 1970-х гг. Н. П. Юшкиным теории микроблочного роста кристаллов (Юшкин, 1971; Асхабов, 2016).

Химический состав

По валовому химическому составу (табл. 1) исследуемый сидеритолит достаточно контрастно отличается от практически всех осадочно-вулканогенных пород в палеогеновой пачке. Очевидными особенностями сидеролита являются высокая карбонат-ность, железистость при резком преобладании закисного железа, повышенная марган-цовистость. В вулканогенно-осадочной пачке оносительно близкими по химизму к сидеритолиту кажутся известковые алев-ропесчаники, однако и в этом случае сиде-ритолит имеет принципиальные отличия: он в 3–10 раз меньше содержит Fe 2 O 3 (отношение Fe 2 O 3 /FeO = 0.06–0.23 против 1.20), в 2.5–10 раз больше обогащен марганцем. Обращает внимание и соразмерность в сидеритолите содержаний SiO 2 , Al 2 O 3 и MgO, что указывает на присутствии в нем филосиликатов – слюд и хлоритов.

Приведенные выше данные подтверждаются результатами рентгенфлуорес-центного анализа (табл. 2). В частности, раздельный анализ гравитационных фракций показал, что в тяжелой фракции концентрируется сидеритовое железо, а в легкой фракции преобладают компоненты филосиликатов и кальций, который можно отнести к кальциту.

Таблица 1 . Химический состав основных типов палеогеновых вулканогенно-осадочных пород, мас. %

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

118/1 |

1120/2 |

1120/5 |

1120 |

1120/1 |

1120/3 |

1120/7 |

1120/4 |

||

|

SiO 2 |

48.50 |

48.60 |

46.70 |

61.70 |

71.90 |

79.20 |

23.30 |

10.20 |

14.75 |

|

TiO 2 |

2.37 |

2.11 |

1.97 |

0.64 |

0.61 |

0.52 |

0.29 |

0.19 |

0.23 |

|

Al 2 O 3 |

22.70 |

14.90 |

16.00 |

11.70 |

7.90 |

8.17 |

5.17 |

4.37 |

7.80 |

|

Fe 2 O 3 |

3.78 |

3.26 |

2.85 |

3.60 |

6.00 |

2.81 |

24.70 |

7.81 |

2.40 |

|

FeO |

4.30 |

8.76 |

9.60 |

8.99 |

2.69 |

2.92 |

20.70 |

33.60 |

38.47 |

|

MnO |

0.12 |

0.19 |

0.30 |

0.17 |

0.04 |

0.04 |

1.14 |

10.50 |

3.05 |

|

MgO |

1.88 |

5.15 |

5.82 |

2.33 |

1.35 |

1.01 |

0.86 |

0.23 |

0.46 |

|

CaO |

5.82 |

8.28 |

8.36 |

1.92 |

1.65 |

0.35 |

1.43 |

2.,95 |

2.79 |

|

Na 2 O |

3.96 |

3.18 |

3.00 |

0.39 |

0.45 |

0.28 |

0.93 |

0.35 |

0.48 |

|

K 2 O |

0.84 |

1.00 |

0.55 |

1.63 |

1.37 |

1.,06 |

0.98 |

0.39 |

0.55 |

|

P 2 O 5 |

0.24 |

0.71 |

0.55 |

0.22 |

0.10 |

< 0.05 |

0.30 |

0.49 |

0.60 |

|

ппп |

4.96 |

2.73 |

3.18 |

5.72 |

5.51 |

3.26 |

18.10 |

25.50 |

28.28 |

|

Сумма |

99.47 |

98.87 |

98.88 |

99.01 |

99.57 |

99.62 |

97.90 |

96.58 |

99.86 |

|

СО 2 |

Не опр. |

25.13 |

|||||||

|

Н 2 О |

« |

1.44 |

|||||||

|

S общ |

« |

1.02 |

|||||||

Примечание. Результаты химического анализа: 1–8 – данные из работы Проскурнина и др. (2012 2 ), 9 – данные авторов. 1–3 – трахибазальты; 4 – алевропсаммитовый туффит; 5, 6 – алевропесчаник полимиктовый; 7 – алевропесчаник известковый с остатками водорослей; 8, 9 – шлакоподобный сиде-ритолит.

В составе нерастворимого остатка регистрируются только компоненты филосиликатов и кварца. При этом по высокому содержанию K2O и Al2O3 можно предполагать преимущественно гидро-слюдистый состав с пропорцией слюда/кварц около 1.7. Присутствующие на естественной поверхности сидеритолита белесые микро- пленки по химическому составу почти тождественны составу его нерасторимого остатка. Это может свидетельствовать о том, что исследуемая порода подвергалась декарбонатизации и в естественных условиях, но в весьма незначительной степени.

Таблица 2. Результаты последовательного рентгенфлуоресцентного анализа валового состава си-деритолита (1), его тяжелой (2) и легкой (3) фракций, нерастворимого остатка (4, 5) и белёсых пленок (6, 7) на поверхности штуфного образца, мас. %

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

SiO 2 |

24.73 |

3.52 |

58.89 |

65.25 |

64.61 |

66.45 |

65.34 |

|

TiO 2 |

0.23 |

Не обн. |

0.52 |

0.86 |

0.77 |

0.74 |

0.66 |

|

ZrO 2 |

Не обн. |

« |

0.02 |

0.03 |

0.06 |

0.01 |

Не обн. |

|

Al 2 O 3 |

12.99 |

2.47 |

17.92 |

26.10 |

24.86 |

21.14 |

21.45 |

|

Fe 2 O 3 |

51.89 |

80.29 |

8.86 |

5.59 |

5.12 |

7.68 |

8.07 |

|

MnO |

4.63 |

6.07 |

0.49 |

0.03 |

0.02 |

0.28 |

0.32 |

|

MgO |

Не обн. |

Не обн. |

1.35 |

Не обн. |

Не обн. |

1.25 |

1.15 |

|

CaO |

3.23 |

4.62 |

8.63 |

« |

0.07 |

0.30 |

0.37 |

|

SrO |

Не обн. |

Не обн. |

0.03 |

« |

Не обн. |

0.01 |

Не обн. |

|

Na 2 O |

0.32 |

0.32 |

0.14 |

« |

Не обн. |

Не обн. |

0.10 |

|

K 2 O |

0.45 |

Не обн. |

1.71 |

2.14 |

1.96 |

2.13 |

2.02 |

|

Rb 2 O |

Не обн. |

« |

0.02 |

Не обн. |

0.01 |

0.01 |

Не обн. |

|

P 2 O 5 |

1.20 |

1.05 |

0.73 |

« |

Не обн. |

Не обн. |

0.41 |

|

SO 3 |

1.63 |

1.66 |

0.70 |

« |

6.3 |

Не обн. |

0.52 |

Примечание. Результаты анализа приведены к 100 %.

Микроэлементы трахибазальты, туффиты и шлакоподобный сидеритолит практически совпадают по

В составе пород палеогеновой вулка- набору микроэлементов, но существенно ногенно-осадочной пачки обнаружено 30 различаются по их содержанию и микроэлементов, в том числе 14 лантаноидов пропорциям.

(табл. 3). Судя по этим данным,

Таблица 3 . Содержание микроэлементов в основных типах палеогеновых вулканогенно-осадочных пород, г/т

|

Элементы |

118/1 |

1120/2 |

1120/5 |

1120 |

1120/1 |

1120/3 |

1120/7 |

1120/4 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

V |

210 |

280 |

310 |

110 |

87 |

75 |

64 |

200 (2.2) |

|

Cr |

72 |

130 |

120 |

64 |

61 |

41 |

87 |

110 (1.3) |

|

Ba |

350 |

1200 |

960 |

330 |

250 |

320 |

520 |

410 |

|

Sn |

0.50 |

0.73 |

0.28 |

1.94 |

1.55 |

0.93 |

0.68 |

0.88 |

|

Sb |

1.03 |

1.60 |

0.40 |

0.27 |

4.38 |

0.36 |

0.14 |

3.20 (6.4) |

|

Mo |

1.47 |

0.94 |

0.67 |

0.30 |

0.80 |

0.78 |

0.30 |

0.30 |

|

W |

0.18 |

0.18 |

0.18 |

1.09 |

0.99 |

0.90 |

0.85 |

0.25 |

|

Rb |

0.28 |

0.24 |

0.14 |

88 |

73.3 |

44.2 |

31.3 |

20.7 |

|

Sr |

1.16 |

4.38 |

3.32 |

60 |

48.4 |

53.4 |

105 |

60.9 |

|

Zr |

0.96 |

1.59 |

0.81 |

155 |

295 |

180 |

62.4 |

95.5 |

|

Nb |

0.61 |

1.62 |

0.46 |

11.10 |

10.10 |

7.34 |

4.06 |

1.92 |

|

Hf |

1.08 |

1.71 |

0.95 |

4.18 |

8.38 |

4.88 |

1.79 |

2.21 (2.2) |

|

Ta |

0.27 |

0.75 |

0.22 |

0.83 |

0.75 |

0.50 |

0.29 |

0.15 |

|

Th |

0.19 |

0.31 |

0.13 |

8.56 |

8.98 |

5.14 |

3.90 |

13.50 |

|

U |

0.33 |

0.36 |

0.19 |

3.19 |

2.23 |

1.49 |

0.99 |

3.71 (1.5) |

|

Y |

0.78 |

1.19 |

0.87 |

31 |

25.10 |

20 |

18.50 |

73.40 (3.7) |

|

La |

17.5 |

25.8 |

11 |

31.6 |

21.9 |

17.4 |

14.1 |

70 (2.4) |

|

Се |

36.8 |

56.2 |

25.6 |

65.3 |

45.2 |

34.3 |

30.5 |

160 (2.3) |

|

Рг |

4.61 |

7.16 |

3.55 |

7.94 |

5.42 |

4.27 |

3.23 |

20.9 (2.3) |

|

Nd |

20.4 |

30.4 |

15.6 |

32.7 |

20.1 |

15.6 |

12 |

84.3 (2.3) |

|

Sm |

4.39 |

6.69 |

4.11 |

7.64 |

4.29 |

2.97 |

2.44 |

20.1 (2.5) |

|

Eu |

2.02 |

2.42 |

1.58 |

1.94 |

1.13 |

0.68 |

0.74 |

5.45 (4.2) |

|

Gd |

4.73 |

7.51 |

4.76 |

8.63 |

4.91 |

3.07 |

2.78 |

21.5 (2.7) |

|

Tb |

0.68 |

1.12 |

0.75 |

1.08 |

0.71 |

0.46 |

0.38 |

2.96 |

|

Dy |

4.55 |

7.38 |

5.28 |

5.89 |

4.66 |

3.3 |

2.63 |

16.7 (3.3) |

|

Ho |

0.93 |

1.55 |

1.07 |

1.11 |

0.91 |

0.74 |

0.61 |

3.08 (1.8) |

|

Er |

2.54 |

3.87 |

3 |

2.9 |

2.69 |

1.97 |

1.67 |

7.81 (2.4) |

|

Tm |

0.32 |

0.51 |

0.46 |

0.44 |

0.37 |

0.26 |

0.26 |

0.98 |

|

Yb |

2.53 |

3.65 |

2.75 |

2.92 |

2.9 |

2.01 |

1.96 |

6.88 (22.9) |

|

Lu |

0.31 |

0.5 |

0.38 |

0.41 |

0.42 |

0.3 |

0.3 |

0.86 |

|

Сумма Ln |

102.3 |

154.8 |

79.9 |

170.5 |

115.6 |

87.3 |

73.6 |

421.5 (2.3) |

|

Итого |

743.15 |

1780.36 |

1478.51 |

1039.96 |

993.57 |

843.25 |

974.8 |

1418.14 |

|

Eu* |

1.36 |

1.04 |

1.09 |

0.73 |

0.75 |

0.69 |

0.87 |

0.80 |

|

Ba/(Cr+V) |

1.24 |

2.93 |

2.23 |

1.90 |

1.64 |

2.76 |

3.44 |

1.32 |

|

Zr/Y |

1.23 |

1.35 |

0.93 |

5.00 |

11.75 |

9.00 |

3.37 |

3.37 |

|

Zr/Hf |

0.89 |

0.93 |

0.85 |

46.65 |

35.20 |

36.98 |

34.86 |

43.21 |

|

Th/U |

0.58 |

0.86 |

0.68 |

2.68 |

4.03 |

3.45 |

3.94 |

3.64 |

Примечание. 118/1, 1120/2, 1120/5 – трахибазальты; 1120 – алевропесчаник с туфогенной примесью; 1120/1, 1120/3 – алевропесчаник полимиктовый; 1120/7 – алевропесчаник известковый с водорослями; 1120/4 – сидеритолит (в скобках – кларки концентрации избыточных относительно земной коры элементов).

По суммарной концентрации микро- им уступают трахибазальты, 15 % – туффи-элементов преобладают сидеритолиты, 6 % ты. Самый большой разрыв в концентрациях показывают лантаноиды, общее содержание которых в сидеритолите максимальное, а трахибазальты и туффиты уступают им в 3.5–4 раза. При этом по уровню концентрации лантаноидов сидеритолит вполне можно коррелировать с некоторыми геохимически специализированными на редкие элементы щелочными базальтоидами (Попов и др., 2008).

Исследуемый сидеритолит характеризуется аномальным обогащением не характерными для карбонатных пород микроэлементами – V, Cr, Sb, Hf, U, Y (кларки концентрации (КК) относительно земной коры – 1.3–6.4). Еще выше конценрация в нем лантаноидов (КК = 1.3– 22.9). Анализ геохимических свойств сидеритолита на основе фундаментальных закономерностей геохимической дифференциации (Щербаков, 1982) показывает, что по степени обогащения центростремительным Cr и минимально центробежным V относительно центробежного Ва сидери-толит гораздо ближе к трахибазальтам, чем туффитам, и сильно превосходит в этом отношении земную кору в целом. По Zr/Y-отношению сидеритолит занимает промежуточное положение между трахибазальтами и туффитами, будучи в гораздо меньшей степени обогащенным цирконием относительно иттрия по сравнению с земной корой.

По отношениям Zr/Hf и Tn/U сидеритолит ближе к туффитам, но при этом по сравнению с земной корой меньше обогащен цирконием относительно гафния и торием относительно урана. По пропорции между группами центробежных и центростремительных микроэлементов сидеритолит тоже является промежуточным между трахибазальтами и туффитами, но гораздо более близким именно к трахибазальтам.

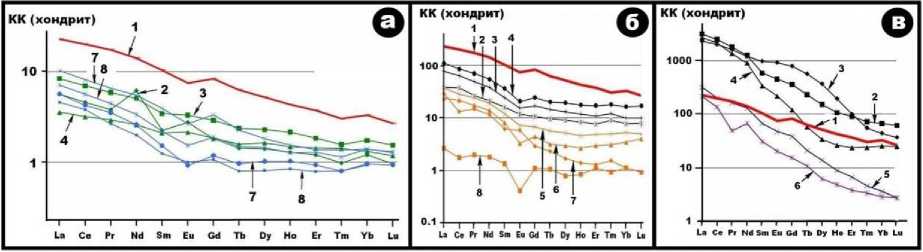

Таким образом, исследуемый шлакоподобный сидеролит по своим геохимическим свойствам оказался близким не к экзогенноосадочным горным породам и даже не к туффитам, а непосредственно к трахибазальтам, хотя по химическому и минеральному составу он весьма далек от трахибазальтов. Отчетливо геохимическое своеобразие исследуемого сидеритолита проявляется в сильном обогащении практически всеми лантаноидами, прежде всего в сравнении со смежными в вулканогенно-осадочной пачке трахибазальтами и туффитами (рис. 14, а). Тренд хондритнормированных концентраций лантаноидов в сидеритолите характеризуется пологим отрицательным наклоном и незначительным европиевым минимумом, что характерно как для большинства магматических, так и экзогенно-осадочных пород.

Рис. 14 . Тренды хондритнормированных концентраций лантаноидов в породах палеогеновой вулканогенно-осадочной пачки (а); в шлакоподобном сидеритолите на фоне алмазоносных туфов, туффитов и псевдоконгломератов с сидеритовым цементом (б); в сидеритолите на фоне карбонатитов и алмазоносных кимберлитов (в). Легенда на а: 1 – сидеритолит; 2–4 – трахибазальты; 5–8 – туффиты: на б: 1 – сидеритолит, 2–4 – туфы и туффиты из карнийского яруса Усть-Оленекского района Якутии, 5–8 – псевдоконгломераты с сидеритовым цементом из Демократической Республики Конго; на в: 1 – сидеритолит, 2–4 – карбонатиты из Боливии, 5 – средние данные по кимберлитам из Боливии, 6 – средние данные по алмазоносным кимберлитам из Якутской алмазоносной провинции

В сравнении с туффитами сидеритолит не только многократно обогащен лантаноидами, но и характеризуется присутствием на кривой нормированных концентраций небольшого иттербиевого максимума, свойственного только для глубинных земных пород.

Сравнительный анализ шлакоподобного сидеритолита в более широком гехими-ческом контексте тоже подтверждает вывод о его необычности. Эта порода многократно обогащена редкими землями относительно среднего платобазальта и терригенных осадочных пород, включая эталонные архейские сланцы. При этом сидеритолит обнаруживает гораздо меньший дефицит европия, чем это бывает в хорошо геохимически дифференцированных коровых горных породах. Аномальное обогащение сидеритолита лантаноидами выявляется и при его сопоставлении с породами, содержащими вещество глубинного происхождения, например, с алмазоносными туфами и туффитами из карнийского яруса на севере Якутии и африканскими алмазоносными псевдокон-гломератами с сидеритовым цементом (рис. 14, б).

Единственными более или менее сопоставимыми с сидеритолитом по степени обогащения лантаноидами горными породами являются алмазоносные кимберлиты и карбонатиты. Анализ показал, что по этому показателю исследуемый сидеритолит занимает промежуточное положение между упомянутыми выше мантийными магмати-тами, но отличается от тех и других более пологим трендом относительных концентраций (рис. 14, в). В результате этого по уровню содержаний легких лантаноидов сидеритолит сближается с кимберлитами, а по уровню содержаний тяжелых лантаноидов – с карбонатитами. Очевидно, что такой дискурс объясняется существенным расхождением сопоставляемых пород по минералам-концентраторам редких земель – в карбонатитах и кимберлитах в качестве концентраторов выступают преимущественно кальциевые карбонаты, а в сидеритолите – железистый карбонат с гораздо меньшим размером катиона, что оптимальнее для фиксации тяжелых лантаноидов, чем карбонаты с крупноразмерными ионами кальция.

Результаты рентгенофазового анализа

Минерально-фазовый состав сидерито-лита определялся методом рентгеновской дифрактометрии. Съемка производилась в диапазоне углов 20 от 5 до 68 ° с шагом 0.05 ° . На полученных дифрактограммах первичной породы наблюдаются практически все основные отражения в структуре сидерита (нм, в скобках индексы hkl): 0.361 (012)–0.281

(104)–0.236 (110)–0.214 (113)–0.1974 (202)– 1.811 (024)–0.1512 (122). Параметры э. я., рассчитанные по этим данным, составили (нм): a o = 0.4710 ± 0.0002; c o = 1.5512 ± 0.002. Сравнение с эталонными данными показывает, что исследуемый сидерит характеризуется немного повышенными (на 0.4–1 %) значениями параметров, что может быть обусловлено изоморфизмом как в катионной, так и анионной подрешетках. Кроме сидеритовых, на рентгеновских ди-фрактограммах проявляются гораздо менее интенсивные линии (нм), указывающие на присутствие в породе кварца (0.426–0.351– 0.335–0.1.819–1.635), слюды (0.1015–0.445– 0.1488), хлорита (0.736–0.475–0.357–0.257– 0.200–0.1542), гётита (0.271–0.228–0.221– 0.1672–0.1498).

После длительной кислотной обработки образца с рентгеновской дифрактограммы практически исчезают линии сидерита, но усиливаются линии некарбонатных примесей. На дифрактограммах продуктов отжига сидеритолита превалируют сильные линии хорошо окристаллизованного гематита (0.368–0.280–0.252–0.220–0.184–0.1693– 0.1595–0.1486–0.1453) и единичные малоинтенсивные рефлексы, которые можно приписать реликтам сидерита (0.282) и гётита (0.228).

Полученные данные рентгенофазового анализа дают возможность перейти от валового химического состава сидеритолита к его нормативно-минеральному составу. Результаты расчетов (табл. 4) показывают следущее. Исследуемая порода на 55–60 % состоит из Mn-содержащего сидерита. В качестве основной примеси к нему выступают слюда и хлорит, содержание которых в 3–5 раз превышает содержание кварца. Это делает рассматриваемую породу непохожей на сидеритолиты экзогенноосадочного происхождения, в нерастворимых остатках которых практически всегда превалирует кварц. Необычно выглядит и присутствие в исследуемом сидеритолите натроярозита и редкоземельных фосфатов. Примечательной также является регистрация в нем гётита на уровне 5 %, что может свидетельствовать о частичном гидролитическом разложении сидерита.

Таблица 4 . Нормативно-минеральный состав сидеритолита, мол. %

|

Минералы |

Образцы |

|

|

1 |

2 |

|

|

Сидерит |

54.61 |

60.71 |

|

Кальцит |

8.30 |

5.79 |

|

Кварц |

6.97 |

4.74 |

|

Слюда + хлорит |

17.0 |

19.15 |

|

Рутил |

0.21 |

0.85 |

|

Натроярозит |

6.02 |

2.76 |

|

REE-фосфаты |

1.23 |

0.99 |

|

Гётит |

5.66 |

5.01 |

Мёссбауэровская спектроскопия

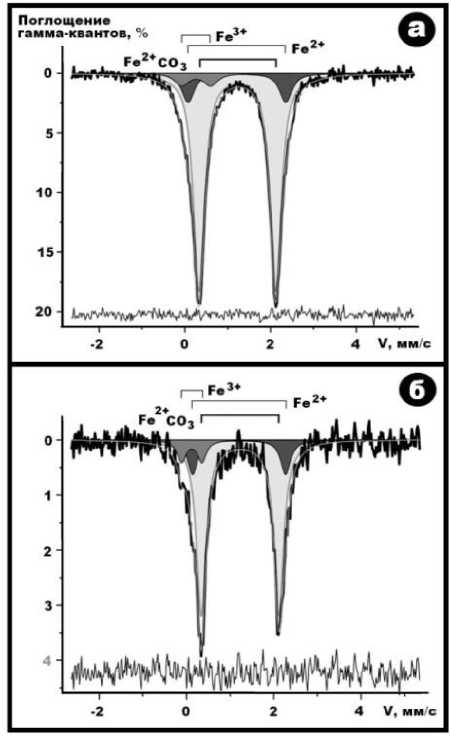

ЯГР-спектры были зарегистрированы в диапазоне скоростей –11… +11 мм/c при комнатной температуре. Изомерный сдвиг определялся относительно α-Fe. Время накопления спектров колебалось от 25 до 60 часов в зависимости от содержания железа в образцах. При обработке спектров применялось стандартное программное обеспечение спектрометра «Univem».

Мёссбауэровский спектр исследуемого сидеритолита представляет собой почти симметричный дублет с шириной компонентов (Г) 0.3 мм/с, изомерным сдвигом (IS) около 1.2 мм/с и квадрупольным расщеплением (QS) 1.8 мм/c (рис. 15, а). Дублет с такими параметрами относят к ионам Fe2+ в карбонатной фазе (Dyar et al., 2006), т. е. в нашем случае – в сидерите. В полученном спектре хорошо видно неоднородное уширение основания компонент дублета, свидетельствующее о присутствии в спектральном контуре еще, по крайней мере, двух Fe2+-дублетов – с большим и малым квадруполь- ными расщеплениями. Согласно результатам фитинга по трехкомпонентной модели (табл. 5), на долю карбонатной фазы в исследуемой породе приходится около 80 % валового железа. В соответствии с литературными данными (Dyar, 1987; Shabani et al., 1998; Dyar et al., 2006) дополнительные Fe2+-дублеты с большим и малым квадрупольным расщеплением могут быть отнесены к ионам железа в октаэдрических М1- и М2-позициях структуры слюды. Доля ионов Fe3+ в этой слюде близка к 1/3 (Fe2+/(Fe2+ + Fe3+) = 0.32 ± 0.05).

Таблица 5. Мёссбауэровские параметры, полученные для образцов шлакоподобного сидерито-лита и псевдоконгломерата с сидеритовым цементом

|

Параметры ЯГР |

Сидерит |

Слюда |

|

|

Fe 2+ \ |

Fe 3+ |

||

|

Сидеритолит |

|||

|

QS, мм/c |

1.789 (3) |

2.28 (3) |

0.67 (3) |

|

IS, мм/c |

1.225 (1) |

1.215 (6) |

0.27 (2) |

|

Г, мм /c |

0.318 (4) |

0.351 (3) |

0.40 (5) |

|

S, % |

82 (1) |

12 (1) |

6 (1) |

|

Псевдоконгломерат |

|||

|

QS, мм/c |

1.78 (6) |

2.13 (6) |

0.47 (8) |

|

IS, мм/c |

1.226 (5) |

1.20 (2) |

0.12 (4) |

|

Г, мм /c |

0.27 (2) |

0.27 (7) |

0.24 (7) |

|

S, % |

77 (4) |

15 (4) |

8 (2) |

Следует отметить, что присутствие гётита в сидеритолите не проявляется в ЯГР-спектре, вероятно, по причине незначительности его содержания в сравнении с сидеритом.

Для сравнения нами был получен мёссбауэровский спектр (рис. 15, б) от образца алмазоносного псевдоконгломерата с сидеритовым цементом из Демократической Республики Конго (коллекция А. Я. Рыбальчен-ко). В этой горной породе около 80 % валового содержания железа также связано с сидеритом (табл. 5). Кроме того, в спектре присутствуют компоненты от ионов двух- и трехвалентного железа, входящих в структуру слюды примерно в таком же, как и в случае шлакоподобного сидеритолита, соотношении: Fe2+/(Fe2++ Fe3+) = 0.36 ± 0.14. Однако параметры соответствующих компонент у слюды и сидеритолита различаются. Можно предполагать, что в слюде псевдоконгломерата ионы Fe3+ в основном находятся в тет- раэдрических позициях, т. е. изоморфно замещают ионы кремния.

Породообразующие минералы

В результате проведенных рентгенофазовых и рентгеноспектральных микро-зондовых исследований в составе шлакоподобного сидеритолита выявлены 16 минералов: сидерит, апатит, ванадинит, гётит, гипс, диоктаэдрическая слюда, диоктаэдрический хлорит, кальцит, кварц, ксенотим, магнетит, натроярозит, пирит, рутил, флоренсит, циркон. Кроме того, подтверждено присутствие в сидеритолите углеродной фазы, имеющей, вероятно, отношение к заявленному нашими предшественниками абелсониту.

Рис. 15 . ЯГР-спектр и его интерпретация, полученные для шлакоподобного сидеритолита (а) и алмазоносного псевдоконгломерата с сидеритовым цементом из ДРК (б). В нижней части - остаток разности экспериментального и модельного спектров

Сидерит в породе представлен скрытокристаллической массой, микроиндивидами тригонально-призматического габитуса и параллельно-шестоватыми агрегатами. Диагностирован рентгеноструктурным и ИК-спектроскопическим методами. В спектрах ИК поглощения сидериту отвечают три интенсивные полосы валентных (1426 см–1) и деформационных (877, 712 см–1)

колебаний химических связей Fe–О. Для сравнения мы получили в тех же условиях ИК спектры для сидерита из африканских алмазоносных метаконгломератов и сидерита из диагенетической конкреции, отобранной из юрских отложений Сысольской котловины (коллекция О. С Ветошкиной). Из всех проанализированных минералов именно сидерит из шлакоподобной породы оказался наиболее близким по ИК-спектроскопическим свойствам к эталонному сидериту.

Согласно полученным данным, сидерит в исследуемой породе отличается непростым составом имея примеси не только Mn, Mg, но и Ca, лантаноидов, серы и фосфора. Корреляционный анализ показал, что с железом обратной зависимостью связаны только Mn и Mg, которые можно отнести к изоморфным катионам. Все остальные примеси – кальций, лантаноиды, сера и фосфор – не коррелируются с железом. Это можно расценить как признак их вхождения в состав сидерита в форме эндокриптной примеси собственных карбонатов, сульфатов и фосфатов (табл. 6). Учитывая сделанные допущения, обобщенную формулу исследуемого сидерита можно записать в следующем виде: (0.89–

0.95)(Fe 0.88–0.96 Mn 0.03–0.12 Mg 0–0.03 )CO 3 + (0.02– 0.09)CaCO 3 + (0–0.04)CaSO 4 + (0–0.01) Ln[PO 4 ] 2 + (0–0.01)LnCO 3 .

По данным изотопной масс-спектрометрии исследуемый сидерит характеризуется довольно специфичным изотопным составом углерода и кислорода (‰): δ13C = – 5.75; δ18O = 16.52. Полученные данные кардинально отличаются от изотопии карбонатов экзогенного происхождения, отвечая соответствующим изотопным характеристикам плутоногенных карбонатных флюидо-гидротермальных минерализаций глубинного по источнику вещества проис- хождения. Наиболее характерными минеральными включениями в сидерите являются пирит, магнетит и ванадинит.

Пирит представлен субизометричными угловатыми зернами размером 5–30 мкм, иногда встречаются удлиненные формы, вытянутые по направлению шестоватости сидеритового агрегата (рис. 16, а, б). По составу пирит близок к теоретической стехиометрии, что говорит о его неокисленности.

Таблица 6 . Химический состав (мас. %) и эмпирические формулы сидерита

|

№ п/п |

Fe 2 O 3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Sm 2 O 3 |

Eu 2 O 3 |

Gd 2 O 3 |

Dy 2 O 3 |

SO 3 |

P 2 O 5 |

Сум ма |

|

1 |

56.06 |

2.19 |

0.72 |

4.14 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

1.45 |

0.62 |

65.18 |

|

2 |

55.26 |

2.10 |

0.62 |

4.31 |

« |

« |

« |

« |

2.29 |

0.56 |

65.14 |

|

3 |

56.18 |

2.47 |

Не обн |

4.71 |

« |

« |

« |

« |

3.36 |

Не обн. |

66.72 |

|

4 |

56.18 |

2.78 |

« |

4.50 |

« |

« |

« |

« |

1.74 |

0.83 |

66.03 |

|

5 |

55.64 |

6.32 |

« |

2.23 |

« |

« |

« |

« |

0.85 |

Не обн. |

65.04 |

|

6 |

56.32 |

4.08 |

« |

2.95 |

« |

« |

« |

« |

0.65 |

1.14 |

65.14 |

|

7 |

56.99 |

4.11 |

« |

2.68 |

« |

« |

« |

« |

0.44 |

0.47 |

64.69 |

|

8 |

55.44 |

4.28 |

« |

3.13 |

« |

« |

« |

« |

0.72 |

0.56 |

64.13 |

|

9 |

57.96 |

2.06 |

« |

3.41 |

« |

« |

« |

« |

2.41 |

0.70 |

66.54 |

|

10 |

56.68 |

2.05 |

« |

4.37 |

« |

« |

« |

« |

2.45 |

0.80 |

66.35 |

|

11 |

57.18 |

2.66 |

« |

4.40 |

« |

« |

« |

« |

Не обн. |

Не обн. |

64.24 |

|

12 |

55.77 |

1.73 |

0.79 |

4.15 |

« |

1.33 |

« |

« |

1.46 |

0.63 |

65.86 |

|

13 |

52.00 |

2.05 |

0.74 |

3.97 |

0.99 |

1.19 |

1.54 |

2.90 |

1.42 |

0.62 |

67.42 |

Эмпирические формулы :

1 – 0.92(Fe 0.93 Mn 0.04 Mg 0.03 )[CO 3 ] + 0.05CaCO 3 + 0.02CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 2 – 0.91(Fe 0.93 Mn 0.04 Mg 0.03 )[CO 3 ] + 0.06CaCO 3 + 0.02CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 3 – 0.89(Fe 0.96 Mn 0.04 )[CO 3 ] + 0.06CaCO 3 + 0.04CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 4 – 0.90(Fe 0.94 Mn 0.06 )[CO 3 ] + 0.06CaCO 3 + 0.03CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 5 – 0.95(Fe 0.66 Mn 0.12 )[CO 3 ] + 0.04CaCO 3 + 0.01CaSO 4 ; 6 – 0.93(Fe 0.92 Mn 0.08 )[CO 3 ] + 0.05CaCO 3 + 0.01CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 7 – 0.94(Fe 0.92 Mn 0.08 )[CO 3 ] + 0.04CaCO 3 + 0.01CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 8 – 0.93(Fe 0.91 Mn 0.07 Mg 0.02 )[CO 3 ] + 0.05CaCO 3 + 0.01CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 9 – 0.93(Fe 0.96 Mn 0.04 )[CO 3 ] + 0.02CaCO 3 + 0.04CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 10 – 0.91(Fe 0.96 Mn 0.04 ) [CO 3 ] + 0.04CaCO 3 + 0.04CaSO 4 + 0.01Ca 3 [PO 4 ] 2 ; 11 – 0.91(Fe 0.95 Mn 0.05 )[CO 3 ] + 0.09CaCO 3 ; 12 – 0.90(Fe 0.95 Mn 0.03 Mg 0.02 )[CO 3 ] + 0.07CaCO 3 + 0.02CaSO 4 + 0.01Ln[PO 4 ] 2 ; 13 – 0.90(Fe 0.96 Mn 0.04 )[CO 3 ] + 0.06CaCO 3 + 0.02CaSO 4 + 0.01Ln[PO 4 ] 2 + 0.01LnCO 3

Рис. 16. Наиболее часто встречающиеся в сидерите минералы-примеси – пирит (а, б), никельсодержащий магнетит (в), ванадинит (г–е). СЭМ-изображения в режимах вторичных (а–г) и упругоотраженных (д, е) электронов

Таблица 7 . Химический состав (мас. %) и эмпирические формулы ванадинита

|

№ п/п |

PbO |

V 2 O 5 |

SO 3 |

Сумма |

Эмпирические формулы |

|

1 |

79.71 |

15.24 |

4.46 |

99.41 |

Pb 4.80 [VO 4 ] 2.26 [SO 4 ] 0.74 (OH) 1.40 |

|

2 |

79.82 |

19.82 |

Не обн. |

99.64 |

Pb 4.93 [VO 4 ] 3 (OH) 0.86 |

|

3 |

79.74 |

19.50 |

« |

99.24 |

Pb 5 [VO 4 ] 3 (OH) |

|

4 |

79.39 |

19.83 |

« |

99.22 |

Pb 4.90 [VO 4 ] 3 (OH) 1.40 |

|

5 |

79.49 |

19.45 |

« |

98.94 |

Pb 5 [VO 4 ] 3 (OH) |

|

6 |

79.42 |

19.85 |

« |

99.27 |

Pb 4.90 [VO 4 ] 3 (OH) 0.80 |

|

7 |

79.94 |

16.56 |

3.11 |

99.61 |

Pb 4.87 [VO 4 ] 2.47 [SO 4 ] 0.53 (OH) 1.27 |

|

8 |

79.97 |

15.91 |

3.10 |

98.98 |

Pb 5.04 [VO 4 ] 2.26 [SO 4 ] 0.74 ()H) 1.40 |

Примечание. Включения в сидерите (1, 2) и гидрослюде (3–8).

Магнетит наблюдается в виде микросфе-ролитов субмикронного размера (рис. 16, в). Его средний химический состав (мас. %) – Fe 2 O 3 92.65; MnO 3.03; NiO 5.10, эмпирическая формула – (Fe 0.74 Mn 0.10 Ni 0.16 )Fe 2 O 4 , ми-нальный состав (мол. %): магнетит – 74 , треворит (NiFe 2 O 4 ) – 16, якобсит (MnFe 2 O 4 ).

Ванадинит образует редкие обособленные выделения неправильной формы размером 12–25 мкм (рис. 16, г–е). По составу он является серосодержащим (табл. 7), характеризуясь следующей эмпирической формулой: Pb 4.80–4.93 [VO 4 ] 2.26–3 [SO 4 ] 0–0.74 (OH) 0.86–1.40 .

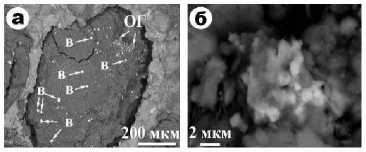

Филосиликаты в сидеоритолите встречаются в виде пленок, покрывающих днища чашеобразных ячей (рис. 17). Такие пленки хорошо выявляются при использовании сканирующего микроскопа, разрешение которого вполне достаточно для визуализации не только чешуйчатых хлорит-гидрослюдистых агрегатов, но и отдельных чешуй, размер которых варьируется от нескольких до 20 мкм. Судя по рентгеноструктурным данным, филосилика-ты в исследуемой породе представлены железистым диоктаэдрическим хлоритом и ди-октаэдрической слюдой. Последняя, согласно данным мёссбауэровской спектроскопии и рентгеноспектрального микрозондового анализа (табл. 8), не является мусковитом, поскольку содержит в октаэдрических позициях ионы Mg2+, Fe2+, Fe3+. Расчет эмпирических формул с учетом спектроскопической оценки пропорции между ионами двух- и трехвалентного железа приводит к заключению о том, что слюда в сидери-толите является алюмоселадонитом, т. е. диоктаэдрической слюдой фенгитового ряда. Кроме того, один анализ отвечает, вероятно, хрупкой Ca-Sr-K слюде, для которой в современной номенклатуре (Райдер и др., 1998) места пока не нашлось.

В хлорит-гидрослюдистых пленках наблюдаются примазки и включения множества других минералов.

Рис. 17 . Филосиликаты в сидеритолите: а, б - пленки и микрокорки хлорит-гиДрослюдистого состава на днищах чашеобразных ячей (б: 1 - сидерит, 2 - выделения пирита в сидерите, 3 - филосиликаты); в - микрочешуйчатая морфология индивидов в хлорит-гидрослюдистых пленках. СЭМ-изображения в режимах упруго-отраженных (а, б) и вторичных (в) электронов

Таблица 8. Химический состав (мас. %) и эмпирические формулы гидрослюды

|

№ п/п |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

SiO 2 |

52.43 |

53.61 |

54.81 |

53.01 |

49.28 |

55.13 |

|

TiO 2 |

Не обн. |

0.91 |

Не обн. |

1.03 |

1.43 |

Не обн. |

|

Al 2 O 3 |

33.83 |

32.16 |

39.28 |

38.51 |

36.61 |

30.98 |

|

Fe 2 O 3 |

2.66 |

3.37 |

Не обн. |

3.30 |

4.11 |

6.20 |

|

MgO |

1.53 |

1.13 |

1.81 |

Не обн. |

0.92 |

1.38 |

|

CaO |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

« |

0.56 |

Не обн. |

|

SrO |

« |

« |

« |

« |

2.31 |

« |

|

K 2 O |

7.07 |

5.56 |

1.75 |

2.31 |

2.33 |

3.24 |

|

Сумма |

97.52 |

96.74 |

97.65 |

98.16 |

97.55 |

96.93 |

Примечание. При расчете количеств ионов Fe2+ и Fe3+ использована пропорция, установленная по результатам мёссбауэровской спектроскопии.

Эмпирические формулы :

1 – K 0.56 (Al 0.92 Fe3+ 0.08 )(Al 0.81 Fe2+ 0.04 Mg 0.14 ) 0.99 [Al 0.74 Si 3.26 O 10 ](OH) 1.61 ;

2 – K 0.44 (Al 1.70 Fe3+ 0.11 )(Al 0.81 Fe2+ 0.05 Mg 0.11 Ti 0.04 ) 1.01 [Al 0.66 Si 3.34 O 10 ](OH) 1.65 ;

3 – K 0.13 (Al 1.87 Mg 0.15 ) 2.02 [Al 0.83 Si 3.17 O 10 ](OH) 1.34 ;

4 – K 0.17 (Al 0.91 Fe3+ 0.09 )(Al 0.73 Fe2+ 0.05 Ti 0.04 ) 0.82 [Al 0.96 Si 3.04 O 10 ](OH) 0.62 ;

5 – (K 0.56 Ca 0.33 Sr 0.34 ) 0.75 (Al 0.89 Fe3+ 0.11 )(Al 0.30 Fe2+ 0.06 Mg 0.08 Ti 0.06 ) 0.50 [Al 1.23 Si 2.77 O 10 ](OH) 1.03 ;

6 – K 0.24 (Al 0.73 Fe3+ 0.27 )(Al 0.64 Fe2+ 0.09 Mg 0.12 ) 1.76 [Al 0.77 Si 3.33 O 10 ](OH) 1.21

Наиболее распространенным из них является марганцовистый гётит (рис. 18, а, б) состава (мас. %): Fe 2 O 3 – 77.71–78.48; MnO –

6.61–9.41. Из эмпирической (Fe 0.88 Mn 0.12 )O(OH) следует, что манганитовой компоненты в этом находится в пределах 10–15 мол.

формулы примесь минерале %. Такое

редко встречающееся обогащение гётита марганцем говорит, скорее всего, об аутигенном его образовании за счет Mn-содержащего сидерита (результат гидролитического разложения карбоната).

Ванадинит наблюдается как тонкодисперсная вкрапленность частиц размером от 1 × 3 до 15 × 30 мкм, иногда образующих сгущения. Форма этих частиц неправильная, изредка довольно причудливая (рис. 18, в–е). По химическому составу включения в гидрослюде практически тождественны ванадиниту, выявленному как включения в сидерите. Эмпирическая формула минерала – Pb 4.87– 5.04 [VO 4 ] 2.26–3 [SO 4 ] 0–0.74 (OH) 0.86–1.40 .

Циркон наблюдается в виде редких вытянутых угловатых зерен размером до 5 × 15 мкм (рис. 18, ж). Характеризуется небольшой примесью гафния (мас. %): ZrO 2 – 66.32; HfO 2 – 1.59; SiO 2 – 32.82. Эмпирическая формула – (Zr 0.99 Hf 0.01 )[SiO 4 ]. Изредка в гидрослюде обнаруживаются тонкоигольчатые индивиды рутила длиной до 2–3 мкм (рис. 18, з).

Рис.18 . Микропримеси

в хлорит-гидрослюдис-

тых пленках: а - выделения железомарганцевых оксигидроксидов (ОГ) и включения ванадинита (В); б - внутреннее строение выделения оксигидроксидов; в-е - характерные формы ванадинита; ж - включения циркона (Ц) и ванадинита (В); з - иголки рутила (показаны стрелками); СЭМ-изображения в режимах вторичных (в, д, з, и) и упруго-отраженных (а, б, г, е, ж, к) электронов

Из фосфатов установлены апатит , ксенотим и флоренсит , встречающиеся в виде редких, очень мелких зерен размером 2–5 мкм. В составе ксенотима обнаружена значительная примесь лантаноидов скандиевой и иттриевой подгрупп (мас. %): P 2 O 5 – 32.47; Y 2 O 3 –38.64; Gd 2 O 3 –7.66; Dy 2 O 3 –12.40; Er 2 O 3 –8.72. Эмпирическая формула – (Y 0.65 Dy 0.13 Gd 0.09 Er 0.09 ) 0.96 [PO 4 ]. Флоренсит представлен цериевой разновидностью с примесью кальция (мас. %): P 2 O 5 –29.16; Al 2 O 3 – 31.41; La 2 O 3 –8.57; Ce 2 O 3 –16.46; Nd 2 O 3 –5.36; CaO–1.14. Судя по эмпиричской формуле (Ce 0.49 La 0.26 Nd 0.16 Ca 0.10 ) 1.01 Al 3 [PO 4 ] 2 (OH) 5.93 , минальная примесь вудхаузеита в этом минерале достигает 10 мол. %. На диаграмме химизма (Силаев и др., 2009 3 ) точка флоренсита из исследуемого сидеритолита приходится на пересечение трендов состава REE-алюмофосфатов эндогенно-глубинного и корового происхождений.

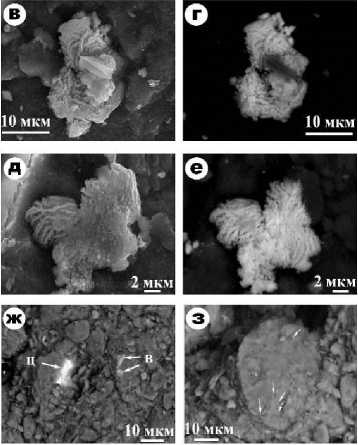

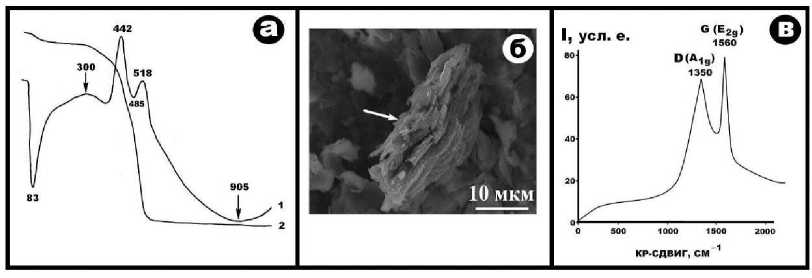

Специфическим компонентом исследуемого сидеритолита является примесь углеродного вещества, валовое содержание которого оценивалось химическим методом. По результатам двукратного анализа разных навесок содержание некарбонатного углерода в сидеритолите составило 0.4–0.5 мас.%. Убедительным подтверждением присутствия углеродной фазы в сидери-толите являются результаты термического анализа. На полученной кривой нагревания сидеритолита (рис. 19, а) наблюдаются пять термических эффектов: 1) эндотермический с минимумом при 78–85 °С – высушивание (потеря веса 1.2–1.5 %); 2) слабо выраженный экзотермический с максимумом при 300–325 °С – выгорание неметаморфизован-ного органического вещества и дегидратация гидрогётита (2.5–3.8 %); 3) сильный экзотермический эффект с максимумом при 440– 445 °С – выгорание метаморфизованного углеродного вещества (5.4–7.6 %); 4) эндотермический эффект с минимумом при 485– 490°С, переходящий в экзотермический эффект с максимумом при 515–520 °С – термическая диссоциация сидерита и окисление карбонатного железа (16.4–16.7 %); 5) слабо выраженный эндотермический с минимумом при 905°С – термическая диссоциация кальцита.

Таким образом, результаты термического анализа, во-первых, подтверждают существенно сидеритовый состав исследованной породы и присутствие в ней примеси кальцита и гётита, а во-вторых, свидетельствуют о наличии в сидеритолите двух генераций углеродного вещества (УВ).

Рис. 19. Присутствие углеродных частиц в шлакоподобном пенолите: а – результаты термического анализа сидеритолита (1 – кривая нагревания, 2 – кривая потери веса); б – типичная углеродная частица в пенолите (показана стрелкой); в – рамановский спектр, полученный от углеродной частицы

К первой генерации можно отнести метаморфизованное и поэтому более термоустойчивое УВ, кульминация выгорания которого приходится на интервал 440–450 °С. Судя по начальной и кульминационной температурам окисления, это УВ можно отнести к асфальтам – низшим керитам. Вторая гене- рация представлена неметаморфизованным органическим веществом, аналогичным по термическим свойствам ОВ в осадочных породах (Силаев и др., 20091,2).

Фазовую диагностику выявленного в сидеритолите углеродного вещества мы осуществляли методами сканирующей электронной микроскопии и рамановской спектроскопии. Под микроскопом были выявлены единичные кливажированные частицы неправильной формы размером (30– 40) × (10–20) мкм (рис. 19, б). В составе частиц обнаружены примеси (средние данные, мас. %): SiO2 – 1.32; Al2O3 – 0.37; Fe2O3– 0.41. Никель не установлен. В рамановском спектре, полученном от таких частиц (рис. 19, в), проявились две полосы – с максимумами около 1560 см–1 (полоса G) и около 1350 см–1 (полоса D1). Значения FWHM составляют для полосы D1 120–150, а для полосы G 50–55 см–1. Все эти данные соответствуют средним битумам ряда асфальтиты– низшие кериты (Силаев и др., 20131). По изотопному составу углерода (δ13CPDB = –25.36 ‰) и азота (δ15NSMOW = –0.65 ‰) выявленное в шлакоподобном сидеритолите углеродное вещество может иметь эндогенное происхождение (Cartigny, 2005; Силаев и др., 2012; Силаев и др., 2016; Silaev et al., 2018).

Заключение

Исследованный шлакоподобный сидери-толит, образующий базальный горизонт в пачке палеогеновых вулканогенно-осадочных отложений на о. Бельковский, по своим минералого-геохимическим свойствам близок к палеогеновым трахибазальтам, но при этом характеризуется целым рядом необычных свойств. Порода сильно обогащена лантаноидами, по уровню концентрации которых ее можно сопоставлять с алмазоносными кимберлитами и карбонатитами. Сидерит в ней представлен весьма широко варьирующими по размеру кривогранными индиви- дами тригонально-призматического габитуса и микроблочного строения. По изотопному составу карбонатного углерода и кислорода сидеритолит коррелируется с глубинными плутоногенными флюидо-гидротермальными минерализациями. К его необычным свойствам относятся также алюмо-селадонитовый (фенгитовый по ряду) состав слюды, включения глобулярного магнетита, аутигенного циркона, ванадинита и промежуточного по химизму La-Ce флоренсита, близкого к REE-алюмофосфатам в алмазоносных туффизитах.

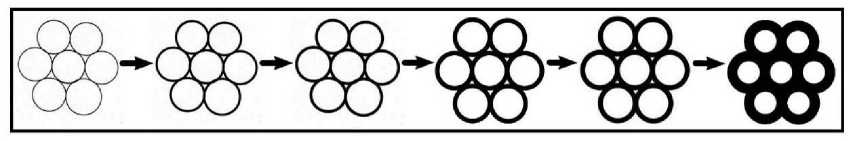

Комплекс минералого-геохимических и минералого-онтогенических данных приводит к заключению о том, что шлакоподобный сидеритолит является первичной маг-мато-флюидогенной породой, образовавшейся в результате кристаллизации сидерита из гетерогенного раствора, локализованного в промежутках между газовыми пузырями, поверхность которых была стабилизирована ультрадисперсной карбонатной пылью. Кристаллизация сидерита происходила в направлении от поверхности пузырей внутрь ин-терстиций с образованием параллельно-шестоватых агрегатов подобно тому, как зарастают пустоты с образованием минеральных жеод или секреций. Источником вещества для шестоватого сидерита послужила ультрадисперсная сидеритовая пыль, налипшая на поверхность пузырей и насыщающая флюид в интерстициях карбонатным веществом, а также сам углекислотный флюид, образовавший пузыри и локализованный в интерстиционных пространствах. Принципиальная схема последовательности образования такой породы показана на рис. 20.

Рис. 20 . Схема последовательности зарастания промежутков между газовыми пузырями в результате кристаллизации сидерита из гетерогенных растворов в интерстициях

Принимая такую версию образования шлакообразного сидеритолита, мы приходим к выводу, что он является представителем неизвестного ранее генетического типа эндо- генных горных пород, который целесообразно определить как пенолиты по аналогии с одноранговыми типами экзолитов, магмати-тов, метаморфитов, метасоматитов, флюидо- литов. Принципиальное отличие таких пород от вулканических пузыристых лав, шлаков и пемз состоит в том, что вулканогенные породы являются результатом кристаллизации вспенившегося расплава, а пенолиты образуются непосредственно в среде за счет вещества так называемой (Грейтон, 1949) пузыристой пены.

Список литературы Пенолиты - новый тип эндогенных горных пород (о. Бельковский, Россия)

- Асхабов А. М. Микро-и наноблочный рост кристаллов//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. № 5. С. 13-18.

- Богдановский О.Г., Минеев С.Д., Ассонов С.С. и др. Магматизм архипелага Де-Лонга (Восточная Арктика): Геохимия изотопов и геохронология//Геохимия. 1992. №1. С.47-55.

- Войтеховский Ю. Л. Лорд Кельвин, пивная пена, «ячейка Коксетепра» и лавинная опасность//Природа. 2012. № 7. С. 39-42.

- Грейтон Л. К. Предположения о вулканическом пепле. М.: Изд-во ИЛ, 1949. 166 с.

- Григорьев Д. П., Жабин А. Г. Онтогения минералов. Индивиды. М.: Наука, 1975. 339 с.

- Дымков Ю. М. Парагенезис ураноносных жил. М.: Недра, 1985. 206 с.

- Жабин А. Г. Онтогения минералов. Агрегаты. М.: Наука, 1979. 275 с.

- Косько М. К., Бондаренко Н. С., Непомилуев В. М. Государственная геологическая карта масштаба 1:200 000, S-53-IV, V, VI. Серия Новосибирские острова/ред. В. И. Устрицкий. М., 1985. 162 с.

- Кузьмичев А. Б., Голдыpев А. Е. Проявления пермотриасового траппового магматизма на острове Бельковский (Новосибирские острова)//Геология и геофизика. 2007. Т. 48, № 32. С. 216-228.

- Попов В. К., Сандимирова Г. П., Веливецкая Т. А. Вариации изотопов стронция, неодима и кислорода в породах щелочной базальт-трахит-пантеллерит-комендитовой серии вулкана Пектусан//Доклады Академии наук. 2008. Т. 419, № 1. С. 112-117

- Проскурнин В. Ф., Виноградова Н. П., Гавриш А. В., Наумов М. В. Признаки эксплозивно-обломочного генезиса алмазоносного карнийского горизонта Усть-Оленекского района//Геология и геофизика. 20121. Т. 53, № 6. С. 698-711.

- Проскурнин В. Ф., Петров О. В., Соболев Н. Н., Ремизов Д. Н., Виноградова Н. П. Первые данные о проявлении олигоцен-нижнемелового континентального магматизма на о. Бельковский (Новосибирские острова)//Региональная геология и металлогения. 20122. № 52. С. 49-57.

- Силаев В. И., Аникин Л. П., Вергасова Л. П., Васильев Е. А., Мартиросян О. В., Смолева И. В., Чубаров В. М., Петровский В. А. Абиогенные органические полимеры в продуктах современного вулканизма//Вестник Пермского университета. Геология. 2016. Вып. 3. С. 21-33.

- Силаев В. И., Ковалёва О. В., Меньшикова Е. А., Петровский В. А. «Лестница сгорания» Шарля Жерара или шкала термической устойчивости углеродистых веществ в приложении к геологии//Органическая минералогия: матер. III Российского совещания по органической минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 20091. С. 42-47.

- Силаев В. И., Лютоев В. П., Петровский В. А., Хазов А. Ф. Опыт исследований природных углеродистых веществ и некоторых их синтетических аналогов методом рамановской спектроскопии//Минералогический журнал, 20131. Т. 35, № 3. С. 33-47.

- Силаев В. И., Меньшикова Е. А., Ковалева О. В., Петровский В. А., Сухарев А. Е. Термическая устойчивость природных углеродистых веществ и их синтетических аналогов//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: Научные чтения памяти П. Н. Чирвинского. Пермь, 20092. Вып. 12. С. 56-76.

- Силаев В. И., Ремизов Д. Н., Голубева И. И., Филиппов В. Н., Лютоев В. П., Симакова Ю. С. Пемзообразные сидеритолиты как пример неизвестного ранее типа горных пород//Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2013): матер. Минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: Геопринт, 20132. С. 120-123.

- Cилаев В. И., Смолева И. В., Антошкина А. И., Чайковский И. И. Опыт сопряженного анализа изотопного состава углерода и азота в углеродистых веществах разного происхождения//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П. Н. Чирвинского. Пермь, 2012. Вып. № 15. С. 342-366.

- Силаев В. И., Чайковский И. И., Харитонов Т. В., Филиппов В. Н., Хазов А. Ф. К проблеме атипичных и нетрадиционных минералов-спутников алмаза (на примере Урала). Сыктывкар: Геопринт, 2009. 65 с.

- Райдер М., Гаваццини Дж., Дьяконов Ю. С. и др. Номенклатура слюд: заключительный доклад подкомитета по слюдам комиссии по новым минералам и названиям минералов Международной минералогической ассоциации (КНМНМ ММА)//Записки ВМО. 1998. № 5. С. 56-65.

- Щербаков Ю. Г. Периодическая система и космогеохимическое распределение элементов//Геология и геофизика. 1982. № 1. С. 77-84.

- Юшкин Н. П. Теория микроблочного роста кристаллов в природных гетерогенных растворах. Сыктывкар, 1971. 52 с.

- Dyar M. D., Agresti D. G., Schaefer M. W., Grant C. A., Sklute E. C. Mossbauer Spectroscopy of Earth and Planetary Materials//Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 2006. Vol.34. P. 83-125.

- Dyar M. D. A review of Mossbauer data on trioctahedral micas: Evidance for tetrahedral Fe3+ and cation ordering//American Mineralogist. 1987. Vol. 72. P. 102-112.

- Kuzmichev A., Pease V. Siberian trap magmatism on the New Siberian Jslands; constraints for arctic Mesozoic plate tectonic reconstruction//J. Geol. Soc. 2007. Vol. 164. Р. 959-968.

- Cartigny P. Stable Isotopes and the Origin of Diamond//Elements. 2005. Vol. 1. P. 79-84.

- Shabani A. A. T., Rancourt D. G., Lalonde A. E. Determinatiom of cis and trans Fe2+ populations in 2M1 muscovite by Mossbauer spectroscopy//Hyperfine Interaction, 1998. Vol. 117. P. 117-129.

- Silaev V., Anikin L., Petrovsky V., Karpov G. A biogenic organ polimers in products of modern volkaism//Уральский геологический журнал. 2018. № 3. С. 40-51.