Переходные обряды в додинастическом и раннединастическом Египте

Автор: Шеркова Т.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 11 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Мифопоэтическое мышление оперирует бинарным принципом, классифицируя все феномены макро- и микромира. Фундаментальной была оппозиция между космосом и хаосом, иначе говоря, между жизнью и небытием. Освоенные культурой пространства, мир упорядоченный, символизированный различными образами: столбом, горой, храмом, жилищем, мыслился как центр мироздания, которому противостоял хаос, угрожавший порядку. Эти представления о мироустройстве актуализировались в сфере ритуала, призванного сохранять порядок, созданный в первовремена первопредками и богами. Повторение изначального мифа в ритуале должно было восстановить, обновить миропорядок в циклическом движении времени. Это относилось как к общеегипетским праздникам, каким являлся Новый год, так и инициациям, которые проходили члены социума на той или иной ступени развития древнеегипетской культуры. Переходные обряды имели два аспекта: возрастной и социальный. При прохождении инициации члены коллектива повышали свой социальный статус, становились посвященными, переходя от подросткового возраста к брачным отношениям, повышая свой статус в коллективе. Особое положение занимали вожди и цари, которые подтверждали свое высокое положение в социуме во время праздника sd. Похороны также относились к переходным обрядам. Переходные обряды объединяли представления о таких противоположностях, как жизнь и смерть, к которой приравнивалась утрата человеком прежнего социального статуса. Непременным атрибутом ритуалов было жертвоприношение животных, не только кровавое, но и жертвоприношение древними ритуальными предметами при строительстве храмов на месте древних святилищ. Известные примеры были связаны с царями, отвечающими за процветание Египта.

Биполярность мифологического мышления, миф и ритуал, фазы переходных обрядов, возрастной и социальный статус, погребальный обряд, вождь и царь, жертвоприношения, социум и природа.

Короткий адрес: https://sciup.org/14121273

IDR: 14121273 | УДК: 94; 128:291.217: 393 | DOI: 10.33619/2414-2948/72/50

Текст научной статьи Переходные обряды в додинастическом и раннединастическом Египте

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 94; 128:291.217: 393

Ритуальная практика, как и мифы, являются ключевыми понятиями в аспекте культурной памяти в традиционных и древних культурах. Праздники, ритуалы, обряды раскрывают духовные ценности и целостную картину мира – «символического мира смыслов» [1, с. 154]. Эти священнодействия, повторяющие акты творения мироздания первопредками и богами в начале времен, наделившими людей знаниями, традициями, навыками, вещами всякими прекрасными. Пространственно-временной точкой истока жизни в архаических коллективах являлся центр мира, символизированный сакральными объектами: палкой, горой, святилищем, деревом, лестницей, пирамидой и пр., соединяющими три уровня идеального космоса как единого целого: небо, землю и мир подземный. Такая структура упорядоченного мира, отождествлявшего макро- и микромир, ‒ природу и человека, и есть мир сакральный. «Существенно то, что сакрально, а сакрально лишь то, что составляет часть космоса, выводимого из него, причастно к нему. Только в сакральном мире известны правила его организации, относящиеся к его структуре пространства и времени» [2, c. 114–115]. Сакральная точка творения и начало времен в мифопоэтических представлениях повторялись в ритуале, гарантируя процветание и безопасность социуму. Поэтому ритуал представлял собой центр сакральной жизни в архаических и более развитых культурах. Главной фигурой ритуалов был вождь и царь со священническими функциями. Его роль в обществе восходила к деяниям космологического масштаба и была направлена на процветание социума.

В изобразительных текстах и структуре их композиций додинастического Египта на поздних этапах развития культуры Нагада (IV тыс. до н. э.), а также в раннединастический период этот вывод подтверждается артефактами, связанными с региональными царями, а затем общеегипетскими владыками в ходе воссоединения локальных территорий в двуединое раннее государство.

Тысячелетний опыт и наблюдение за природными и социальными явлениями сфокусировал мифологическое мышление на выявление противоположных чувственных образов при восприятии окружающего мира. Эти фундаментальные бинарные оппозиции, – пространственные (верх-низ, юг-север, восток-запад), временные (день-ночь), социокультурные (мужское-женское, жизнь-смерть) и пр. создавали многоуровневые символические конструкции, семантические цепочки, порожденные мифологическим сознанием представления о мироустройстве и месте в нем человека [5]. Первостепенной важности оппозиция хаос-космос наделялась особой значимостью, поскольку космос, упорядоченный мир представлял собой максимальную сакральную ценность, истоки которой восходили к первовременам сотворения мира предками и богами, передавшими знания и жизненные навыки последующим поколениям людей. Поэтому на первый план в коллективном сознании выступали обычаи, опыт, регламентирующие и упорядочивающие жизнедеятельность коллектива с помощью астрального календаря и ритуала [6, c. 365–368].

Принцип биполярности, присущий мифологическому сознанию, наделял познавательными функциями, дифференцируя все сущее в мире на антиномии, которые примирял символ — нечто иррациональное, рожденное в глубинах человеческой психики. Эта структура стала основой для описания модели мира, отраженной в ритуальной практике, призванной упорядочить, обновить, гармонизировать мироздание. Для носителей архаического и даже классического периода древнеегипетской культуры ритуал играл центральную роль, ибо «только в ритуале достигается переживание целостности бытия и целостности знания о нем, понимание как благо и отсылающее к идее божественного как носителе блага» [8, c. 17]. В дописьменной культуре ритуальные предметы и изображения на них, описывающие картину мира, манипуляции ими в сочетании с другими действенными средствами: песнопением, танцами, жертвоприношением, — совокупностью элементов сценария ритуала, – все это вызывало эмоциональный настрой, переживание, состояние погруженности в сакральный мир предков и богов. Каждый праздник, — писал Ян Ассман, — следуя неизменному порядку, повторяется как орнаментальный мотив в «бесконечном узоре» [1, c. 16]. Семантическое сближение праздников-ритуалов и орнаментов как нельзя лучше раскрывает базовый принцип архаического сознания — чувство ритма, ритмического характера жизни общества, ритмического аспекта художественного освоения мира, его упорядоченности, равномерного чередования соразмерных элементов в композициях, построенных на принципе симметрии, которая, как и орнамент, включает в себя момент чередования оппозиционных образов и символов в гармоничном, сбалансированном единстве. В художественной форме биполярное мифологическое сознание структурировало мир, противостоящий хаосу, различными средствами, используемыми в композициях: ритмом, симметрией, орнаментом. Это были символические языки социальной коммуникации в знаковой системе культуры додинастического и раннединастического Египта.

Ритуал и есть процедура установления космического порядка, которому противостоял хаос со всеми изоморфными им природными и социальными феноменами, — событиями, символическими образами, их раскрывающими в материальных источниках.

Ритуал начинается с хаоса — старения мира и всего, что он содержит. И все действа во время ритуалов нацелены на восстановление, возрождение обновленного мира. Это относилось как к таким общим для коллективов праздникам, как наступление Нового года, так и к переходным (возрастным, социальным) обрядам человеческой жизни.

Обряды перехода являлись основополагающим вехами на жизненном пути каждого члена общества в социокультурном контексте изучения традиционных и древних культур, начиная с самых ранних фаз их существования. М. Элиаде уподоблял жизнь человека пути: «Дорога и движение по ней способны приобрести религиозную значимость, так как всякая дорога символизирует „дорогу Жизни“, а всякое движение — „паломничество“, странствие к центру Мироздания» [9, c. 114]. Они регламентировали весь жизненный путь каждого человека от рождения до конца земной жизни и нового рождения. Подобная классификация структурировала общество по возрастному и социальному принципу. В Египте идея целостности жизни — смерти — возрождения отразилась в празднике Нового года, при подъеме уровня нильских вод и начале земледельческих работ. В солярной мифологии Солнце проходит три реперных точки: восхода, зенита и захода, а также четвертую — погружение Солнца за горизонт, в нижний мир, преисподнюю. На высшем уровне мифорелигиозных представлений земной, физический путь человека восходил к картине мира, собственно рождению, жизни, смерти и нового рождения космоса в циклической пространственно-временной структуре.

Известный французский этнограф, фольклорист, культуролог Арнольд ван Геннеп, изучая переходные обряды разных культур, погружался и в знания египтологии. С одной стороны, Геннеп писал, что каждая культурная система отличается от другой. Вместе с тем ученый отмечал, что некоторые элементы культур являются универсальными. В их числе и обряды перехода. Он разработал систему, используя которую можно определить внутреннюю связь между обычаями.

Сущность обрядов перехода состоит в том, что человек проходит ряд этапов, переходит из одного состояния в другое, что является единым для всех социумов, независимо от традиций и степени развития социальной и политической системы. Обряд перехода Геннеп разделяет на три фазы: отделения от одного состояния, промежуточной и включения в новое состояние. В терминологии Геннепа это: прелиминарные обряды отделения, лиминарные, совершаемые в промежуточный период, и лиминарные — обряды включения [10, с. 26–28, с. 103, с. 169]. Латинский термин limen, означающий слово порог, вносит метафоричность в содержание обряда перехода, метафоричность, присущую мифологическому сознанию, символически отождествлять явления, причастные к разным категориям событий и действий. «Чтобы понять обряды, относящиеся к порогу, следует помнить, что порог является элементом двери и что большая часть этих обрядов должна рассматриваться в прямом и непосредственном смысле как обряды входа, ожидания и выхода, т. е. обряды перехода».

В. Тэрнер, рассматривая первый вид терминов Геннепа, называет эту систему «структурным» аспектом перехода, а вторую — как систему единиц пространства и времени, в которой лиминальность занимает центральное место. Автор и сам уделяет лиминальности значительное место, изучая этнографию африканского народа ндембу. В лиминальных фазах культур миф и ритуал обогащаются: «если лиминальность считать временем и местом отхода нормальных способов социального функционирования, ее можно рассматривать как потенциальный период тщательной проверки центральных ценностей и аксиом культуры, в которой она происходит» [11, с. 231–232].

Специалист по социальной антропологии Эдмунд Лич также выделяет три этапа переходных обрядов, применяя иную терминологию. Первая фаза «отделения» инициируемого (посвящаемого) состоит в том, что человек изымается из нормального существования, превращаясь в анормального человека, пребывающего в анормальном времени. На следующем этапе для инициируемого наступает период социального безвременья. Эти промежуточные обряды, приводящие инициируемого в «маргинальное состояние», состоит в том, что он отделяется от привычной жизни, помещается в замкнутое пространство, исполняет все предписания и запреты в отношении еды, одежды и передвижения. Он словно находится между небом и землей. С точки зрения обычных людей инициируемый «заражен священным началом», находясь в священном состоянии, чем и опасен для других, «грязен». На третьей фазе иницинируемый возвращается в общество и приспосабливается к новой роли. Он облачается в новую одежду, соответствующую новому статусу. «Поскольку каждый разрыв социального времени, — делает вывод Лич, — представляет собой конец одного периода и начало другого и поскольку «рождение/смерть» представляют собой самоочевидный «естественный» образ «начала/конца», то символика смерти и возрождения подходит ко всем обрядам перехода и ощутимо проявляется в широком спектре конкретных случаев». В погребальном обряде смерть – только ворота в будущую жизнь [12, с. 95–98].

Культуролог М. Элиаде полагает, что, будучи феноменом сакральным, как и миф, обряд перехода является посвящением. «Самым ярким примером обряда перехода является посвящение по достижении половой зрелости, переход из одной возрастной категории в другую (от детства или юношества к зрелости). Но к обрядам перехода могут быть отнесены также и те, что совершаются при рождении, бракосочетании и смерти» и все эти переходы функционируют в социуме как „посвящение“, так как происходит коренная перемена онтологического состояния или общественного статуса». Особую роль играл погребальный обряд, когда происходило как онтологическое состояние, так и общественное положение [9, с. 115–119].

Известный египтолог и культуролог Ян Ассман отмечал, что, если миф хранит священные писания, то обряд вносит в общество порядок, противостоящий хаосу. В бесписьменных обществах целью обрядов (ритуальной коммуникации) является циркуляция и воспроизводство знания, обеспечивающего идентичность, тесно связанные между собой. «Обряды – это каналы, „жилы“ в которых течет обеспечивающий идентичность смысл, инфраструктура идентификационной системы». И далее: «в бесписьменных обществах, а также таких, которые, подобно Древнему Египту, основывались, несмотря на употребление письма, на „обрядовой когерентности“, когерентность группы опирается на принцип ритуального повторения, причем в плане как синхронии, так и диахронии» [1, с. 154]. Из сказанного следует, что существовавшие в дописьменный период праздники, ритуалы, обряды, в том числе переходные, продолжали существовать. Об этом свидетельствуют письменные источники, подробно описывающие их. В первую очередь речь идет о погребальном обряде, в которых дается описание путешествие умершего по чертогам загробного мира. А изобразительные тексты, сопровождающие религиозные «книги», вносят уточнения, причем символические предметы и образы в этих текстах в точности повторяют те, что использовались в переходных обрядах дописьменной поры.

Приведенные концепции в отношении такого сложного явления, каким являлся (и является) переходный обряд, далее будут привлечены в соответствующих местах текста применительно к обрядам перехода в додинастическом, раннединастическом Египте и позднее, когда эти обряды зафиксированы в письменных источниках в контексте социокультурного и политического развития общества. При этом данные ранних периодов дают основания рассматривать их в контексте исторической памяти. Вместе с тем динамика развития культуры с глубокими корнями, поступательно развиваясь, вносила новации, в результате чего древнеегипетская культура как целостность совмещает традиции и новшества.

Переходный обряд имел как возрастное, так и социальное содержание, тем самым структурируя разные стороны жизни социума. Младенцы, еще не будучи членами общины, коллектива, не входили в число тех, над кем совершались инициации. Лишь начиная с подросткового возраста над ними совершались переходные обряды, открывая перед ними жизненный путь. Их собирали, отправляли в отдаленные от деревень места, где их содержали в хижинах, рассказывали мифы, наделяли знаниями, которые были необходимы для перехода в состояния взрослого члена общества, готового к заключению брака. При этом обычно юноши и девушки должны были переносить испытания, болезненные процедуры. Этот переход уподоблялся смерти в одном качестве и новой жизни после прохождения инициаций. Таким образом, возрастные переходные обряды был сопряжены с социальными, являясь частью коллектива.

В додинастическом Египте подобные сведения отсутствуют. Однако материальные источники культуры Нагада предоставляют определенную информацию. Роды происходили в некрополе на сооружении из кирпичей. Кирпич с изображением головы богини Месхенет или Хекет, которые считались «повивальными бабками», помогавшими роженице [13, с. 232]. Эти данные относятся к более позднему времени, однако скорее всего эта традиция имеет глубокие корни.

О том, как выглядели дети, можно судить лишь по изображениям не только письменного периода, но и додинастического. Этот образ, воплощенный на многочисленные статуэтках, найденных при археологических раскопках, в том числе и в храмовых тайниках (см. ниже), послужил прототипом бога Гарпократа — бога Хора-младенца, сына богини Исиды и бога Осириса. Он изображался лысым, часто с косичкой, т. н. локоном детства и с пальцем у рта и с кривыми ножками. Умерших новорожденных хоронили в сосудах, опущенных в могильную яму. А умершие в более старшем возрасте нередко были погребены вместе с матерью. В таких могилах находились женские глиняные фигурки с очень толстыми конечностями и большим, как у рожениц, животом. Это образ богини-матери, почитался с глубокой древности. В одной из могил находилась большая 10-санметровая полихромная голова с крупными глазами, обведенными зеленой краской, что указывает на значительные размеры всей фигуры. В другой могиле матери и ребенка женская скульптура имитировала скорченное положение женского скелета и лежала позади умершей, в позе, характерной для додинастических погребений. Иногда в этих могилах находились и мужские скелеты, словно была захоронена семья. Это лишь некоторые примеры захоронения матери и младенца, происходящие из разные некрополей додинастических местонахождений [14, с. 137–139].

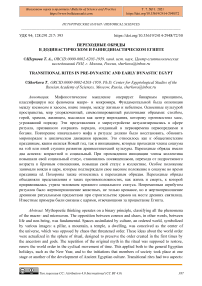

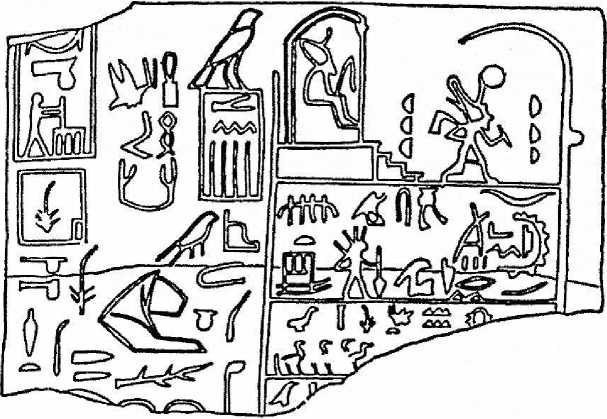

Культ богини-матери почитался с додинастического времени и на протяжении всей культуры древнего Египта. Наряду с так называемыми венерами богини-матери изображались стройными антропоморфными фигурками с сомкнутыми в виде конуса ногами и поднятыми вверх руками, имитирующими рога коровы (Рисунок 1).

На Герзейской палетке изображена голова коровы в условной манере, уши и лоб которой увенчаны «звездами». Это были прообразы богинь-матерей фараоновского времени, — небесной Нут, Исиды и Хатхор. Обряды, связанные с родами, также относились к переходным. Рождение ребенка накладывало ограничения на возвращение женщины в общину. Она должна была оставаться в уединении, питаться особой едой в течение определенного времени до возвращения в коллектив уже в статусе матери. Вместе с тем рождение нового члена общины было праздником не только для семьи, но и для всего коллектива. На высшем уровне мифологических представлений это событие приравнивалось к появлению Солнца из-за гор на восточном горизонте.

О свадьбах как переходных обрядах нет никаких данных в додинастических и раннединастических материальных источниках. Лишь в значительно более позднее время в лирических произведениях упоминаются двери, пороги и замки, препятствующие встречам возлюбленных. Но эти же предметы как символы, к которым молитвенно взывают юноши в лирических произведениях и умершие, преодолевающие опасные путешествия в загробном мире, в котором многочисленные ворота охраняются чудовищами. И лишь магические знания позволяют умершим миновать их.

Рисунок 1. Фигурки богини-матери

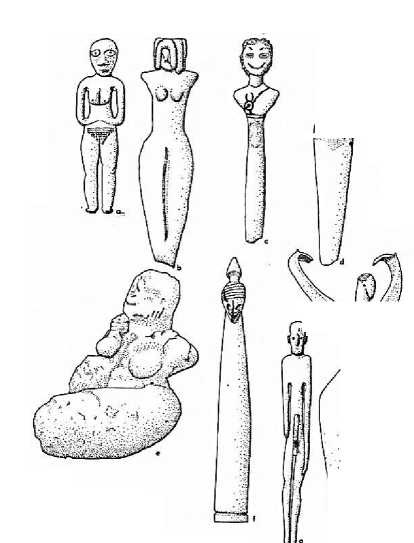

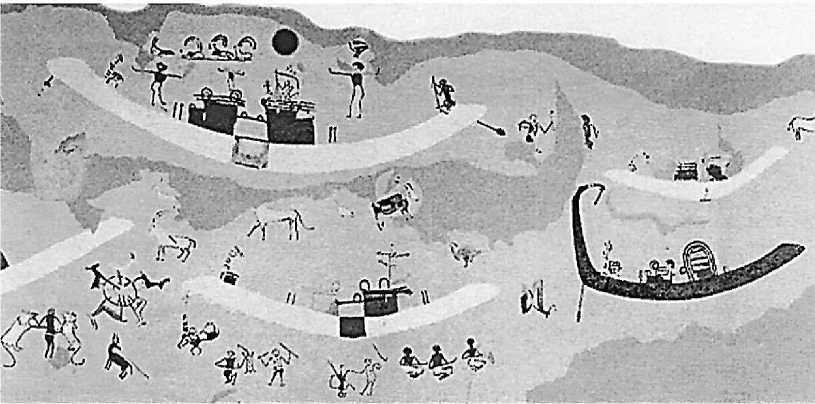

В социально-политическом отношении Египет в эпоху фараонов представлял собой монархию, рождавшуюся в течение длительного времени развития культуры в долине Нила, ассимилировавшую весь Нижний Египет с его местными культурами. Иераконполь был важнейшим вождеством на юге долины Нила. В амратский, самый ранний период культуры Нагада, в начале IV тыс. до н. э. общество выделило правящий аристократический род, который хоронил своих сородичей в отдельных элитных некрополях [15], а на следующей, герзейской фазе, в середине IV тыс до н. э. этой локальной территорией правил региональный царь. Ему принадлежала большая гробница, ограбленная в древности, в которой было найдено полихромное панно со сценой погребения царя [16, 20–26] (Рисунок 2).

Рисунок 2. Панно из гробницы 100 в Иераконполе

В Иераконполе находился религиозный центр, посвященный богу Хору-соколу, имя которого добавлялось к личному имени уже при первых царях Раннего царства в титулатуре

Пяти Великих Имен. Затем центром собирания египетских земель стал Абидос, расположенный в 170 км к северу от Иераконполя. Здесь, в ком эль-Кааб находился огромный некрополь, где были похоронены представители местной элиты, среди которой выделяется размерами и богатством могила протодинастического царя (U-j). Продолжением этого некрополя, к югу от него, было кладбище царей I и II династий. В так называемом Северном некрополе находились сооружения этих царей в виде огражденных значительных размеров, связанные с погребальным обрядом [17].

Согласно религиозной традиции Первыми правителями Египта были боги, передавшие свои функции царям, которые, будучи богами и людьми одновременно, отвечали за процветание и порядок в стране. Поэтому особую роль играл царский праздник sd, принадлежащий к переходным обрядам.

И святилище, и храм, и погребальный комплекс социального лидера являлись местами проведения ритуалов, которые по определению направлены на восстановление порядка, в чем состояла особо важная их функция. Эти священнодействия восходили к представлениям об обновлении мироздания, восстановлении космического порядка. И главной фигурой в этих общеегипетских ритуалах выступал царь как личность, отвечающая за благополучие общества, будучи медиатором между миром земным и небесным, божественным, ибо космогонический процесс продолжается в истории: цари являлись наследниками богов на египетском троне. Поэтому так важен был царский праздник sd, который отмечался каждые тридцать три года правления царя. Истоки праздника sd восходят к глубокой древности, включая представления о витальной силе вождя, отразившиеся в ритуальном беге [18, c. 79]. Ритуальный бег как часть церемонии, связанной с подтверждением прав претендента на престол, известен в ряде африканских традиционных культур (как замена убийства постаревшего вождя) [19 с. 210–213]. В основе своей этот обычай отражал достаточно универсальные представления о носителе верховной власти как обладателе магической силы, маны, которой были наделены священные цари как гаранты благополучия и процветания общества. Поэтому в празднике sd концентрировались все аспекты функций верховного правителя — вождя, позднее царя: великого воина, строителя, пастыря. Праздник sd семантически близок обрядам, связанным с земледельческим циклом. Начало его – посев тождественен «гибели, смерти, за которой следуют умножающие посеянное всходы и жатвы» [20, с. 361–362], а также погребальному обряду.

Трехчленное деление жизнь-смерть-возрождение находит свое выражение в архетипической структуре переходных обрядов, сакральный смысл которых состоит в выходе из прежнего мира и возвращении в повышенном статусе. Медиатором этой оппозиции является порог (limen — лат. и его многочисленные образные синонимы, — дверь, проход, пилоны и пр. элементы архитектуры). Таким образом, весь сценарий переходных обрядов состоял из трех этапов: прелиминарного (отделение от прежнего мира), лиминарного (обряды, совершаемые в промежуточный период) и постлиминарного (включение в новый мир) [8, c. 24]. К такого рода переходным обрядам принадлежал и праздник sd.

Сущность его состояла в том, что вождь-царь, подтверждая легитимность своего правления, должен был претерпеть символическую смерть, чтобы возродиться в новом качестве (подтвержденном статусе). Подобные переходные обряды для вождей, существовавшие в традиционных африканских обществах, позволяют обозначить их параллелизм древнеегипетскому празднику sd. Отделение вождя от коллектива на первой фазе переходило в пороговое состояние лиминальности, уподобляемой смерти в синонимических символах: утробном состоянии, невидимости, тьме [11, c. 168–170].

Разумеется, этот обряд, особенно на фазе лиминальности, был связан с сильными психологическими переживаниями. Основатель аналитической психологии К. Г. Юнг полагал, что лиминальность как безвременье, пороговость соответствует бессознательному в целостной психике человека [21, с. 26–35] — творцу мифов, архетипических образов, причастных к представлениям о смерти.

Во время праздника sd царь должен был пройти целый ряд испытаний, демонстрируя свои витальные силы, испытывая унижение и оскорбления, тождественные смерти в старом качестве. На нем была специальная одежда в виде короткого плаща с капюшоном. На следующей фазе важнейшим был ритуальный бег как символ восстановления, нового рождения царя. В религиозном смысле это действо означало обновление целостности Египта, а, говоря шире — восстановление космического порядка. В контексте культурной памяти этот ритуал означал (как всякий ритуал) повторение священных действ (выраженных другими средствами, образами и пр.), связанных с истоками — правлением первых царей-объединителей египетских земель на заре государственности.

Наиболее раннее изображение сцены праздника sd представлено на полихромном панно из крупного погребения N 100 в некрополе «додинастического города» в Иераконполе [16, pl. LXXV-LXXIX], датированного фазой Нагада IIc (3400–3300 гг. до н. э.), [22, p. 5, 36 40]. На одной из лодок со святилищами изображен наос, в котором совершает ритуальный бег мужской персонаж (Рисунок 3).

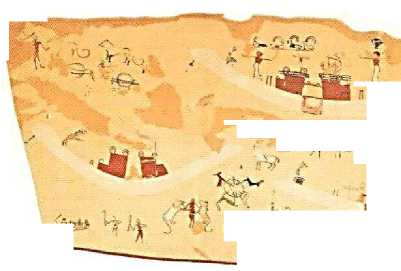

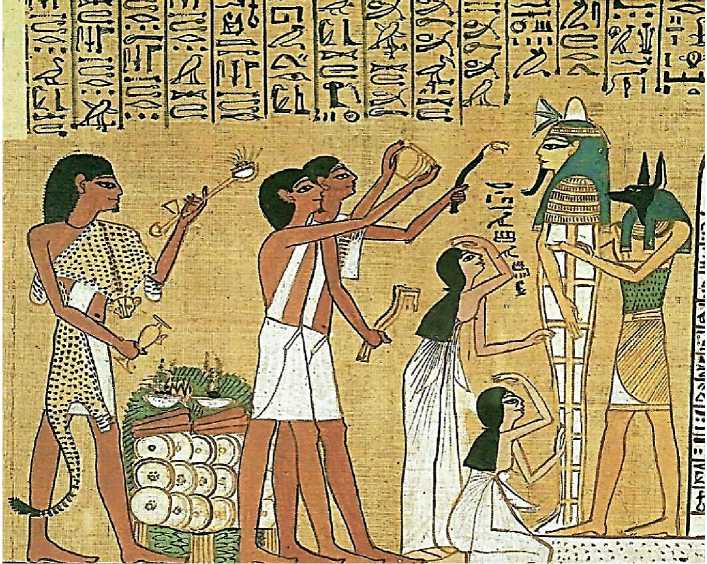

Рисунок 3. Табличка царя Дена

Общий контекст многофигурной композиции указывает на ритуальный характер воплощенных элементов и мотивов, связанных с фигурой социального лидера, вождя, который был погребен в этой могиле. Несколько сцен с изображением ритуального бега царя относятся к Раннему царству. На деревянной табличке из Абидоса царь I династии Хор-Ден совершает бег между маркерами дженбу (Dnbw) [23] (Рисунок 4).

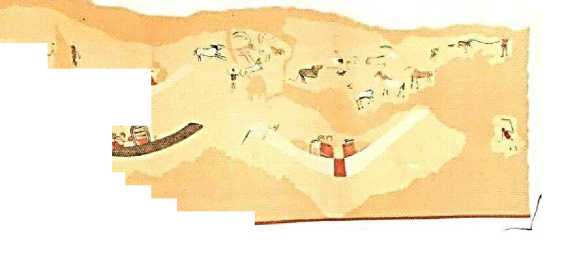

Рисунок 4. Печать царя Дена

На оттиске цилиндрической печати этого царя представлены две сцены: в левой половине царь бежит за быком, а в правой он устремлен к сидящему павиану, протягивающему царю открытую чашу [24, p. 38] (Рисунок 5).

Рисунок 5. Фрагмент панно c ритуальным бегом царя и его похоронами

Симметричное построение композиции раскрывает основные этапы сложного обряда: бег царя за быком, символизирующий мощь царя, и получение им дара от павиана, в обличии которого выступал бог Тот с функциями жреца, наделяющего царя магическими знаниями.

В отличие от инициаций, связанных с самым важным переходом – переходом в иной мир, мир предков и богов, прижизненные инициации посвящения, также основанные на осевых представлениях о единстве противоположностей, жизни и смерти, последняя носила символический характер, как смерть в одном качестве и последующее прижизненное возрождение в новом социальном (возрастном) статусе.

Те же представления существовали и применительно к трансформации умершего. Для инициируемого, посвящаемого трехфазовая структура переходных обрядов означала не только внешние события, но и внутренне переживаемые духовно–психические состояния. Отделение личности от коллектива на первой фазе переходило в пороговое состояние лиминальности, уподобляемое смерти и актуализирующееся в синонимических символах: утробном состоянии, невидимости, тьме [9, с. 168–170]. Эти и другие символические образы неразрывно связаны с состоянием лиминальности, существованием вне времени, что характерно для бессознательного в теории психолога К. Г. Юнга о целостном сознании человека. На третьей фазе восстановления или воссоединения переход завершался.

Религиозно-мифологические представления о смерти как переходе в иное состояние (физическое, духовное, эмоциональное, психическое), вписывается в модель мира о циклическом круговом пути, возвращении к истокам. В кризисных ситуациях, включая возрастные, личность переживает символическую смерть, «утрату души», всего, что, составляло смысл и цель жизни.

В додинастических представлениях о посмертном существовании умерший нуждался в еде и питье, поэтому в могилы клали переднюю ногу крупного рогатого скота и множество сосудов. Кроме того, в могилах находились целые наборы предметов, связанных с обычаем окрашивать глаза «малахитовой зеленью», что символизировало посмертное возрождение. В богатых погребениях находились браслеты, гребни, различные украшения, статуэтки и пр.

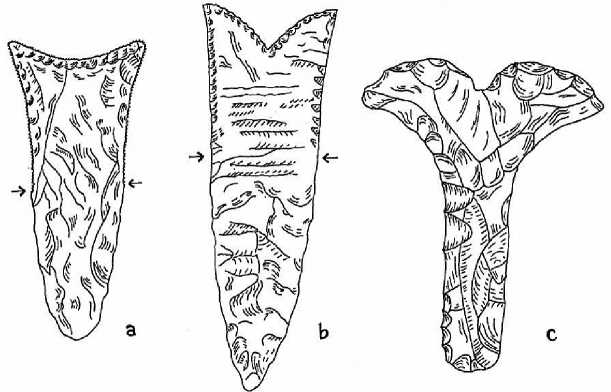

Полные наборы погребальных предметов характерны для умерших, занимавших при жизни высокий социальный статус. Кроме того, в могилах находились кремневые ножи, получившие в египтологии название ножи с раздвоенной рукояткой в виде рыбьего хвоста [14, с. 139].

О применении этих ножей в погребальном ритуале свидетельствуют Тексты пирамид, относящиеся к Древнему царству.

Речь идет о ритуале отверзания уст, существовавшем в Египте практически до конца древнеегипетской цивилизации (Рисунок 6).

Рисунок 6. Ритуал отверзания уст

Однако сам ритуал восходит к додинастическому времени. Представления о том, что после смерти умерший возрождается в могиле, символически тождественной материнскому чреву, в котором плод созревает, получает питание и дыхание, из которого он появляется на свет, отождествляют два самых важных обряда перехода в жизни человека. В Текстах пирамид царя V династии Унаса подробно описаны процедуры, связанные с ритуалом отверзания уст, т. е. с оживлением покойного, тождественным ритуалу, связанному с рождением младенца. Набор инструментов (в том числе в виде моделей) для проведения ритуала назывался psš-kf (где слово kf означает материал — кремень; psš — «то, что разделяет») [25, p. 116] по названию ножа, имевшего форму, по которой в литературе он называется рыбьим хвостом, длиной 20–30 см и который известен с ранней додинастики (Рисунок 7). Поверхность его покрывали ретушью, а по длинным сторонам нанесены фасетки, заостряющие рабочие края [26, p. 37]. В Текстах пирамид царя Унаса говорится о том, что нож psš-kf фиксировал нижнюю челюсть умершего (Pyr. 30a) [25 p. 120].

Вместе с тем как ритуал, сопоставимый с рождением младенца, в котором этим ножом отрезали пуповину новорожденного, после чего он, отделенный от матери, начинал сосать ее грудь. Археологически в лаконичной форме ритуал маркирован местоположением ножа в могиле. В додинастических погребениях нож psš-kf клали перед лицом покойного (хотя в других случаях нож лежал позади покойного) [27, p. 63], что должно символизировать отверзание (=очищение) рта младенца для сосания материнского молока. Этому этапу предшествовали собственно роды, завершающиеся отрезанием пуповины ножом psš-kf. И этот этап ритуала отверзания уст также прослежен по археологическим находкам.

Рисунок 7. Ритуальные ножи psš-kf

В одном из погребений культуры Нагады был найден нож psš-kf и фрагменты веревки, имитирующей пуповину (пупочный канатик), соединяющую плод с плацентой, отождествляемой с двойником-ka (слово, связанное с термином kaw — пища), которую отрезали у новорожденного ножом psš-kf. В материнской утробе (=могиле) плацента обнимает своими руками плод — Унаса [25, p. 126]. В Иераконполе найдены керамические модели ножа psš-kf, концы которого окрашены красной и черной краской [26, p. 37]. Красная краска имитировала кровь, которая истекала во время отрезания пуповины. Керамический амулет длиной в четыре сантиметра в виде ножа psš-kf происходит из гробницы 23 элитного некрополя Hk 6 [28, p. 63]. Находки ножа psš-kf в могилах культуры Нагада не редкость [14, с. 139], что говорит о существовании в додинастическое время ритуала отверзания уст, который в исторической перспективе видоизменялся, вбирая новую основу мифологических повествований и образов в динамике развития религиозно-мифологических представлений, отраженных в ритуальной практике. В конечном счете ритуал «отверзания уст» связан с жертвоприношением едой и питьем, в которых нуждался умерший в качестве рожденного для потусторонней жизни. Так осуществлялся перенос всех процедур, связанных с рождением младенца, на умершего, и это указывает на существование представлений о загробном мире уже в додинастическое время. Этот обряд раскрывает представления о понятии цикличности времени, в котором начало и конец соединены в неразрывную целостность.

Обряд перехода царя в загробный мир связан с рекой Нилом и плывущими судами. Этот мотив представлен на упоминавшемся панно из гробницы 100 в Иераконполе, где также изображена сцена ритуального бега царя в наосе (Рисунок 3). Близкое по содержанию к панно в гробнице 100 изображение происходит из Гебелейна. Это фрагмент холста из погребения, датированного чуть более ранним временем — Нагадой IC–IIA. На одной из серповидных лодок представлено легкое сооружение, перед которым сидит персонаж, тело которого обернуто тканью, как на празднике sd Близкое по содержанию к панно в гробнице 100 изображение происходит из Гебелейна. Это фрагмент холста из погребения, датированного чуть более ранним временем — Нагадой IC–IIA. На одной из серповидных лодок представлено легкое сооружение, перед которым сидит персонаж, тело которого обернуто тканью, как на празднике sd [22, p. 36–37]. В культуре Нагада мотив плавания лодок исключительно популярен. Композиции с чередой судов на керамике типа D, где, как и на панно, представлены женские фигурки с поднятыми руками, имитирующими рога коровы. Эти образы богини-матери включают в себя почитаемой коровы. Во всех случаях изобразительные тексты воплощают разные события, в том числе праздник sd и переправу умершего в иной мир.

Но что еще объединяет эти обряды перехода? Праздник sd семантически близок обрядам, связанным с земледельческим циклом. Начало его — посев — тождественен «гибели, смерти, за которой следуют умножающие посеянное всходы и жатвы» [20, c. 361– 362]. Но та же идея символического воскресения через смерть составляла смысл и погребального обряда перехода ядро.

Процессия серповидных лодок на панно из Иераконполя сопровождает лежащего в черной лодке умершего владыку, переходящего в иной мир (Рисунок 3). В этой связи представляет интерес находка 15 лодок за пределами анонимной открытого пространства, обнесенного оградкой (в числе прочих, принадлежавших царям I династии) в Северном некрополе в Абидосе [14, c. 371–373]. В качестве наследия додинастической и раннединастической традиции этот способ перехода в страну мертвых сохранился в фараоновское время. Об этом свидетельствуют Тексты пирамид, в которых говорится о переправе царя в загробный мир на лодке (Pyr. Utt. 270, §383–385) или на крыле птицы (Pyr. Utt. 270, § 387). По мнению М. Лихтхейм, переправа совершалась по воде, разделяющей небо и землю [30, p. 35].

В эпоху Раннего царства заупокойный культ царей отправлялся в поминальных святилищах. При всех обрядах, в том числе погребальных переходных обязательно приносились в жертву быки. На многих изображениях эти сцены представлены. При поминальных святилищах существовали изображенные на цилиндрических печатях сооружения с помещениями для жертвоприношений, жертвенниками, загонами для скота и скотобойнями. Существовали также «дома заклания», где служили жрецы бога Анубиса, связанного с погребальным обрядом. В надписях на сосудах конца I-II династии встречается понятие «божья жертва», одно из значение которого — ‘заупокойная жертва’ [31, с. 28–29].

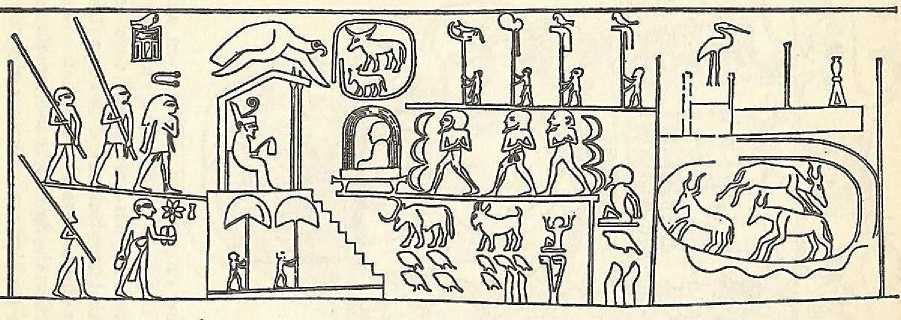

В Иераконполе торжества, посвященные царю, проводили в культово-ритуальном центре, который начал функционировать уже на переходной фазе Нагада I/II, но расцвет его пришелся на период Нагада IIB. Р. Фридман полагает, что на церемониальной булаве Нармера запечатлена ритуальная сцена (Рисунок 8), происходившая в овальном дворе с высоким штандартом, увенчанным фигурой Хора-сокола, с платформой и маленьким павильоном, откуда Нармер взирал на происходящее. Перед владыкой изображены крытые носилки с сидящей фигурой, пол которой определить затруднительно. Возможно, это сцена заключения брака. Позади носилок изображены три мужские фигуры, фланкированные двумя вертикальными рядами знаков в виде полумесяца (Dnbw), по три знака в каждом ряду. Такие знаки обычно сопровождали сцены ритуального бега царя во время праздника sd. В правой части композиции запечатлено святилище Нижнего Египта с цаплей на сферической крыше и с символикой богини Нейт. Под святилищем изображены травоядные жертвенные животные, окруженные стеной. О том, что в культово-ритуальном центре HK29A совершались жертвоприношения крупного и мелкого рогатого скота, свидетельствует большое количество костей этих животных, а также сооружение, где происходило их расчленение [33].

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Рисунок 8. Ритуальная булава царя Нармера

Тему жертвоприношений основательно разрабатывал М. Мосс на богатейшем материале древних и этнографических культур. Он отмечал, что это был ритуал освящения: «В жертве всегда присутствует дух, освобождение которого и являлось целью жертвоприношения» [34, с. 17, 25, 40, 94–96] Животное становилось священным после разрубания, пролития его крови для высвобождения энергии, порожденной освящением. Освобожденный дух жертвы отлетал при ее расчленении, устремляясь в мир богов, а затем спускался к жертвователю. Таким образом, жертвователь — вождь (царь), который представлял в тот момент весь социум, приобретал или подтверждал при праздновании hb-sd свой религиозный и социальный статус. В жертвоприношении жертва играла роль посвящаемого, но так как изначально она отождествлялась с жертвователем, он — в силу психологического замещения — также очищался и получал новый обрядовый статус [34, с. 103]. Таким образом, жертвенное животное выступало в роли медиатора между мирами людей и богов.

В качестве жертвоприношений использовались вотивные предметы при закладке новых храмов на месте древних святилищ. И эти обряды также принадлежали к переходным [8, с. 26]. В Египте были найдены клады, состоящие из ритуальных предметов первых царей. Все они перемещались в более поздние строительные горизонты. В настоящее время известно о четырех кладах. Один из них происходит из культового центра в Иераконполе, второй ‒ из Абидоса. Оба местонахождения связаны с началом объединения египетских земель в единое государство. Два других находились на южной и северо-восточной границе Египта: на о-ве Элефантина и в Телль Ибрагим Аваде в Дельте [35].

Политически и экономически наиболее мощным номом в Верхнем Египте был Иераконполь (Нехен), во главе которого стояли вожди — последователи легендарного первопредка Хора-сокола. Они присоединяли к его имени свои, таким образом обозначая преемственность власти. Имя Хора стало первым из Пяти Великих имен в царской титулатуре после объединения Верхнего Египта и Низовья. Столица этого нома — Нехен еще с додинастического времени являлась важнейшим культовым центром Хора-сокола, почитавшегося на протяжении всей истории древнего Египта. Посвященный ему храм неоднократно обновлялся и перестраивался, сохраняя древнейшие культово-церемониальные артефакты владык Раннего царства (рубеж IV тыс. до н. э.-2800 г. до н. э., архаический период) в тайниках [16, p. 6–7, 13–14].

Эти вотивные предметы составили целую коллекцию уникальных предметов искусства:

два навершия булав из резной слоновой кости Хора Скорпиона, церемониальную палетку Хора Нармера из граувакки, церемониальное оружие из резной слоновой кости с мифологическими сценами, ярлыки и цилиндрические печати, антропоморфные и зооморфные статуэтки в виде льва, обезьяны, сокола, рыб, скорпиона, изготовленные из кости, египетского фаянса и камня [36, Tabl. IX, XII, 4, XV, 1–4, XXVI b, c.]. Все предметы обнаружены в двух тайниках, в слоях храмовых построек Древнего (2700–2500 гг. до н. э.) и Среднего (2000–1750 гг. до н. э.) царств [37, p. 128–129].

Из Нехена первые цари стали завоевывать другие номы, продвигаясь на север. Среди них был и ном с религиозным центром в Абидосе, не уступавший по силе и могуществу Иераконполю. Там был основан некрополь царей Раннего царства — первых двух династий. В храме почитался бог Хентиментиу, имевший обличие дикой собаки или шакала. Отсюда происходит вторая коллекция раннединастических изделий, связанных с царским культом. Исчисляемые многими десятками экземпляров, эти артефакты, перемещенные из храма А I династии при его перестройке, обнаружены в простых ямах и специально устроенных камерах [38, p. 7–8]. Среди них-изделия из фаянса, резной слоновой кости, а также камня, -известняка и кремня. Это зооморфные и антропоморфные фигурки, бусы, миниатюрные лодочки, наосы и сосуды, навершия жезлов в форме бутона лотоса и скипетра уас, глиняные подставы для жертвенных столиков, а также облицовочные плитки из голубого египетского фаянса. Фигуративные статуэтки изображали павиана, птиц, прежде всего сокола, гиппопотама, крокодила, льва, лягушку и другие зооморфные воплощения богов. Фигурки льва, символизировавшие царя, изготовлены из слоновой кости. Одна статуэтка из слоновой кости изображает царя в коротком «плаще», — атрибуте важнейшего царского праздника сед. На фрагменте фаянсового сосуда над знаком серех, изображавшем фасад дворца, изображена фигурка бога Хора-сокола, а в верхней части иероглифически написано имя царя I династии Аха [38, p. 7–8]. Из храма происходит целая коллекция цилиндрических печатей и табличек с изображениями ритуальных сцен с участием фараонов Раннего царства.

Если эти коллекции предметов двух первых династий происходят из номов, откуда начиналось собирание египетских земель в единое государство, то два других храма с тайниками вотивных предметов, также относящихся к Раннему царству, локализованы на перифериях, близ геополитических границ Египта. Итак, третья коллекции происходит из храма богини, причастной к царскому культу, Сатис на о-ве Элефантина, маркировавшим южную границу Египта [39]. Основание храма, просуществовавшего вплоть до эллинистического периода, относится к архаическому времени. Он был расположен в непосредственной близости от поселения, основанного еще в период существования додинастической культуры Нагада II, где возводились легкие круглые хижины. Ко времени правления царей I династии это поселение, уже застроенное домами из сырцового кирпича, значительно выросло и было обнесено фортификационной стеной, почти вплотную примыкавшей к храму.

На протяжении своего существования храм Сатис неоднократно перестраивался, однако раннее святилище в форме хижины оставалось неизменным, поскольку эта сырцовая постройка была вписана в естественную нишу между тремя крупными блоками гранита. Из этого святилища предметы мелкой пластики, связанные с культом царей первых династий, были перемещены при сооружении храма в период Древнего царства, при V–VI династиях, оказавшись в одних скоплениях вместе с произведениями мелкой пластики этого времени, также причастных к царскому культу. Одна из фаянсовых фигурок изображала царя I династии Хора Джера [40, с. 148–151]. На оборотной стороне фаянсовых плиток начертаны иероглифические надписи, в том числе посвященные царскому празднику sd фараонов V–VI династий: Ниусерра, Пепи I и Пепи II. В числе пожертвований храму от верховной власти-сосуд в форме обезьяны, на котором выписано имя царя Пепи I, и гранитный наос с надписями царя Меренра. Эти и многие другие артефакты и нанесенные на них тексты свидетельствуют о том, что этот провинциальный храм являлся одним из царских культовых центров со времени основания Раннего царства.

При археологических раскопках в Северо-Восточной Дельте, в местности Телль Ибрагим Авад, близ г. Кантир был обнаружен храмовый комплекс, функционировавший около 1300 лет. Наиболее поздние слои относились к Среднему царству (XI — середина XII династии). Обнесенный теменосом, он занимал значительную площадь, 35×70 м. Самые ранние фазы связаны с существованием небольшого святилища Раннего царства. Всего же выделено 7 фаз этого сакрального сооружения. За этот весьма внушительный исторический отрезок времени возведенная из сырцового кирпича постройка многократно реставрировалась, перестраивалась, реконструировалась, обновлялась. Во все периоды своего существования храм входил в инфраструктуру, включавшую поселения и некрополи от времени нижнеегипетской додинастической культуры маади до периодов Древнего и Среднего царств.

Уже в храме Среднего царства был обнаружен тайник с предметами мелкой пластики раннединастического времени. Он был специально сооружен для этих вотивных предметов в фундаменте храма. В тайнике находились миниатюрные антропоморфные и зооморфные фигурки, модели лодок, сосудов, древних святилищ, изготовленные из египетского фаянса, камня и кости, каменные навершия грушевидных булав и облицовочные плитки из египетского фаянса. Однако значительное количество тайников (всего 13), около половины их, содержала предметы мелкой пластики раннединастического времени, обнаруженные в храме Древнего царства (IV–VI дин.).

Храм представлял собой возведенную из сырцового кирпича постройку 2,62×7,85 м, вытянутую по оси север-юг, разделенную внутренними поперечными стенами на три части. В северной трети святилища находился дворик с проходом, расположенным на восточной стене, куда вел узкий обходной коридор, окружавший ядро святилища. Центральную позицию в нем занимала сложенная из сырцового кирпича ступенчатая платформа, хотя и уступающая размерами платформе в храме Нехена, но также символизирующая мифологический солярный образ тверди, возникшей из вод первобытного хаоса Нуна.

Перед платформой, вдоль западной стены были установлены в ряд 14 высоких цилиндрических керамических подстав для жертвенных столиков хаут, использовавшихся во время ритуальных действ. Пол смежного с этой стеной коридора был густо заполнен керамическими и каменными миниатюрными сосудами периода Древнего царства (V–VI династий) и более раннего времени.

Смысловым ядром храма являлась ступенчатая платформа, под которой концентрировалась основная часть тайников, для которых при перестройках и обновлении сакрального сооружения в структуре фундаментов сохранялись места в виде прямоугольных ям, иногда обложенных кирпичами. Аналогичным образом устраивались тайники и в южной части помещения, за платформой. Эта часть храма с платформой и близ нее представляла собой святая святых. Совершенно очевидно, что это место в храме, находящееся в его символическом центре, в мифологических представлениях соответствовавшем центру мироздания, пупу земли, axis mundi, было наделено высочайшим сакральным зарядом. Тайники с архаическими артефактами, сконцентрированные в этом пространстве, символизировали их причастность к космологическим представлениям и играли важную роль в ритуально-обрядовой практике. Наиболее ранние тайники с культовыми предметами Раннего царства относятся ко времени III династии периода Древнего царства. Они были устроенные под платформой, при последующей перестройке храма перекрытые положенными на ребро кирпичами в виде сферической крыши. Над ними находились относящиеся к более поздним строительным фазам тайники IV–V династий.

Самые ранние строительные горизонты, относились к протодинастическому и раннединастическому времени, откуда предметы мелкой пластики «перекочевали» в сооруженные для них тайники. На этом этапе функционирование святилища дважды прерывалось, — в период правления царей I династии Хора Джера и Хора Дена, а также на рубеже I–II династий. В начале I династии святилище представляло собой постройку с тщательно возведенными сырцовыми стенами, сооруженную на месте более раннего святилища, относящегося к 0-й династии, которое, в свою очередь, покоилось на самом раннем сакральном сооружении протодинастического времени. В нем была обнаружена датирующая находка фрагмента темно-серого сосуда, покрытого штампованным орнаментом в виде частых округлых углублений с процарапанным изображением шакала, воплощенного в условной манере, характерной и для других археологических объектов периода Нагада II.

В архаических постройках тайников не было, сохранились лишь отдельные изделия мелкой пластики, собранные при перестройках сакрального объекта для хранения их в тайниках, начиная с Древнего царства, в основном в период от IV до V/VI династий, вплоть до конца существования храма, в период Среднего царства (в конце II тыс. до н. э.) и Первого переходного периода, остатки которого находились на дневной поверхности.

Вотивные предметы из разных храмов относились к культу царя, его инсигниям и образам. Захоронение священных, уже в силу их древности, предметов под сакральными постройками отражают идею исторической и культурной преемственности, верности древним святыням. Восстановление храмов раннединастического времени в периоды Древнего и Среднего царства означало стремление сохранить связь с истоками государства, именами его могущественных основателей. Местонахождения этих храмов в центре собирания египетских земель, в Нехене и Абидосе, и на перифериях Раннего царства, — на о-ве Элефантина у южных границ и в Телль Ибрагим Аваде — на севере, подтверждают этот вывод. Жертвоприношение как процесс трансформации направлен на непрерывность развития духовных традиций во времени и пространстве в обрядах перехода. Эту функцию выполняли тайники, которые замуровывались в фундаментах новых храмов.

Противостояние космоса и хаоса, периодически вторгающегося в жизнь социума, — это то, что было хорошо известно населению додинастического Египта через внешние проявления. «Окружающий микрокосм раскрывался перед обществом как единство противоположностей» [42, c. 27] в разных дихотомических парах: хаос и космос, центр и периферия, социальное и природное, мужское и женское, жизнь и смерть, день и ночь, свет и тьма и т. д., которые, тем не менее, составляли целостное мироздание. Реальный мир воспринимался коллективным сознанием через миф, фантастические, одухотворенные символические образы. Этим инструментарием мифологическое сознание вносило порядок в первозданный хаос, который вторгался в упорядоченный мир. Принцип дихотомии сохранился и в письменный период. В одном из пророческих текстов говорится: «Солнце закроется тучами и не будет больше сиять, чтобы люди могли видеть; а человек не живет, когда (Солнце) закрыто тучами. Река Египта высохнет...» [44, c. 116]. Поэтому на первый план в коллективном сознании выступали обычаи, опыт, регламентирующие и упорядочивающие жизнедеятельность коллектива с помощью астрального календаря и ритуала [6, с. 363, 371, 365–368]. Для бесписьменных культур, как и культур дописьменного периода, изобразительное искусство неотделимо от мифопоэтического творчества, представлений о сакральности мира, созданного в правремена мифологическими первопредками, по образу которого устанавливались правила жизни социума. При этом ритуал играл важнейшую роль в борьбе против этропии и хаоса, выступал главным механизмом сохранения космоса — порядка как космогонического принципа. Он консолидировал общество вокруг социального лидера — вождя (царя). При проведении ритуалов использовался весь арсенал знаковых систем: естественный язык, язык жестов, танец, музыка, цвет, ритуальные предметы и действия с ними. Таким образом, обнаруживается связь изобразительного искусства с ритуалом, а не с мифом [45, c. 308–213]. Хотя «сам ритуал может трактоваться как прагматическая реализация мифа, проекция „мифологического“ в сферу „ритуального“» [45, с. 451–456]. В эту систему мифопоэтических представлений вписывались переходные обряды как знак обновления мироздания в циклическом ходе времени.

Список литературы Переходные обряды в додинастическом и раннединастическом Египте

- Ассман Ян. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.

- Топоров В. Н. О космологических источниках раннеисторического описания // Труды по знаковым системам // Ученые записки Тартуского университета. 1973. Т. VI. Вып. 308. С. 106 150.

- Шеркова Т. А. Материальные источники додинастического Египта в свете концепции «Культурная память» // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №10. С. 387 409. https://doi.org/10.33619/2414 2948/59/35

- Шеркова Т. А. Древний Египет в фокусе концепции" Культурная память" // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 393 408. https://doi.org/10.33619/24142948/56/49

- Шеркова Т. А. Додинастический и раннединастический Египет в контексте биполярности мифологического сознания // Вестник МГПУ. №4. 2018. С. 70 81.

- Лотман Ю. М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культур // Семиосфера. 2004. С. 363 371.

- Юнг К. Г. Психологические типы. Минск, 2003. 526 с.

- Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 7 61.

- Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. 143 с.

- Геннеп ван А. Обряды перехода. М., 2002. 198 с.

- Тэрнер В. Символ и ритуал. М. 1983. 277с.

- Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М., 2001. 141 с.

- Сказки и повести Древнего Египта. Ленинград, 1979.

- Шеркова Т. А. Рождение Ока Хора. Египет на пути к раннему государству. М., 2004. 369 с.

- Friedman R., McNamara L. Hierakonpolis // The Encyclopedia of Ancient History. 2013. P. 1 7. https://doi.org/10.1002/9781444338386.wbeah15197.pub2

- Quibell J. E., Green F. W. Hierakonpolis II. (Egypt Research Account, V). London, 1902.

- Шеркова Т. А. Традиции и новации в погребальном обряде для социальной элиты в додинастическом и раннединастическом Египте // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №8. С. 359 384. https://doi.org/10.33619/2414 2948/69/42

- Матье М. Э. Хеб сед (из истории древнеегипетской религии) // Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. М., 1996. С. 71 91.

- Кочакова Н. Б. Рождение африканской цивилизации. Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея. М.: Наука, 1986. 302с.

- Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневекового ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. 545 с.

- Юнг К. Г. Психологический комментарий к «Бардо Тходол» // О психологии восточных религий и философий. М., 1994. C. 36 56.

- Adams B., Cialowicz K. M. Protodynastic Egypt. London: Shire Publications LTD, 1988. 71 p.

- Emery W. B. Archaic Egypt. London, 1961. 269 p.

- Emery W. Excavation at Saqqara. The Tomb of Hemaka. Cairo, 1938.

- Roth A. M. The psš kf and the ‘Opening of the Mouth’Ceremony: A Ritual of Birth and Rebirth // The Journal of Egyptian Archaeology. 1992. V. 78. №1. P. 113 147.

- Adams B. Predynastic Egypt. London, 1988. 76 p.

- Roth A. M. Finger, Stars and the “Opening of the Mouth”: the Nature and Function of the Nеcherwj Blades // The Journal of Egyptian Archeology. 1993. №79. P. 57 79. https://doi.org/10.1177/030751339207800107

- Friedman R. F. The early royal cemetery at Hierakonpolis: An overview // Recent Discoveries and Latest Researches in Egyptology, Harrassowitz, Wiesbaden. 2010. P. 67 86.

- Шеркова Т. А. Хаос и космос: анализ панно из гробницы 100 в Иераконполе в контексте археологических и иконографических исследований // Египет и сопредельные страны. 2019. Вып. 3. С. 82 105.

- Lightheim M. A. Ancient Egyptian literature. Berkley Los Angeles London, 1975.

- Савельева Т. Н. Храмовые хозяйства Египта Древнего царства. М., 1999.

- Spencer A. J. Early Egypt: the rise of civilization in the Nile valley. L., 1993.

- Friedman R. The ceremonial centre at Hierakonpolis locality 29A // Spencer J. (ed) // Aspects of early Egypt. L. 1996. P. 16 35.

- Мосс М. Социальные функции священного. СПб, 2000.

- Шеркова Т. А. Древнеегипетские храмовые тайники // Исторический журнал научные исследования. 2012. №5 (11). С. 104 110.

- Quibell J. E. Hierakonpolis I. L., 1900.

- Hoffman M. A. Egypt before the Pharaohs. L., 1991.

- Petrie F. W. M. Abydos. L., 1903.

- Dreyer G. Elephantine VIII: Der Temple der Satet. Archäologische. Veröffentlichungen der Deutsches Archäologisches Institut (AVDAIK). Mainz am Rhein., 1986. 39.

- Dreyer G. Ein frühdynastisches Königsfürchen aus Elephantine. Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abteilung Kairo (MDAIK). Mainz am Rhein, 1981.

- Айгнер Д. Храм Древнего царства в Телль Ибрагим Древнеегипетский храм в Телль Ибрагим Аваде: раскопки и открытия. М., 2002.

- Иорданский В. Г. Хаос и гармония. М., 1982.

- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1995.

- Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999.

- Топоров В. Н. Мифология. Статьи для мифологических энциклопедий. М., 2014.