Перемены в обществе и в экономике: новые требования к среднему образованию в Центральной и Восточной Европе

Автор: Мотиванс А.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Международный опыт интеграции образования

Статья в выпуске: 2-3 (27-28), 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135634

IDR: 147135634

Текст статьи Перемены в обществе и в экономике: новые требования к среднему образованию в Центральной и Восточной Европе

Очень немногие предвидели масштаб перемен, которые в последнее десятилетие произошли в странах Центральной и Восточной Европы и привели к столь быстрой трансформации экономических, социальных и политических институтов. В этот период перед странами Центральной и Восточной Европы (СЕЕ)2 стояла сложная задача: перестроить систему образования, то есть изменить учебные планы, ввести новые методы преподавания и учебные материалы, соответствующие требованиям сегодняшнего дня, и следовательно, подготовить школьную администрацию к новым правилам и новым задачам общества. Решать эту задачу приходится при ограниченных ресурсах, поскольку резкий спад производства и государственных доходов в переходный период создал острый дефицит бюджетных средств и сократил возможности семьи оплачивать расходы на образование своих детей. В данной статье дается обзор изменений в среднем образовании, начиная от охвата учащихся и результатов их обучения до содержания учебной программы, и предлагаются различные варианты решения проблем, возникших в переходный период.

По мере утверждения более широких демократических преобразований, развития ориентированной на рынок экономики и более тесной экономической и социальной интеграции в европейские структуры3 потенциальный вклад средней школы становится поистине колоссальным. Системы образования, предоставляющие всем равные возможности и высокие результаты обучения, мо гут сыграть ведущую роль в создании человеческого капитала и таким образом способствовать реформированию экономики, расшатанной после отхода от плановой системы хозяйствования, а также подготовить квалифицированные кадры, необходимые для поддержания конкурентоспособности в отдельно взятой стране и в Европе в целом в период стремительного развития наукоемких технологий и глобализации рынка. Прогрессивные учебные программы несут в себе потенциальные возможности укрепления демократических ценностей, способствуют социальной сплоченности и участию в строительстве формирующегося гражданского общества. Более того, образование — этот решающий фактор в развитии личности — дает молодым людям знания и навыки, которые улучшат условия их жизни и помогут сознательно подойти к решению проблем, возникших в 90-е годы прошлого столетия.

Новое общество, новая экономика

В 90-е годы изменение учебных программ средней школы в странах Центральной и Восточной Европы было обусловлено целым рядом факторов, в том числе возрождением национальных традиций в меняющемся контексте на макроэкономическом и институциональном уровнях. Как ни парадоксально, социальные и экономические перемены, требующие более серьезного внимания к системе образования, уводят от нее политиков, тем самым ограничивая государственное финансирование.

* Печатается по: Перспективы. Т. 31. 2001. № 3 (117 / 118). С. 37 — 52.

Успех реформ в области образования в значительной степени зависит от стартовой позиции и дальнейшего поступательного хода социальных и экономических реформ. В странах Центральной Европы — Чехии, Венгрии и Польше — они начались уже в 80-е годы. Выбор времени проведения основных структурных реформ (таких, как ограниченная приватизация и децентрализация) значительно смягчил интенсивность экономических потрясений 90-х годов и способствовал дальнейшей реструктуризации. Такая последовательность в осуществлении реформ не могла не сказаться на реформе программы образования. В ней нашли отражение большей частью идеи и концепции, разработанные ранее и теперь уже адаптированные к новым условиям. Страны, решительно порвавшие с историческим прошлым и унаследовавшие не очень стабильную институциональную структуру, оказались перед серьезными проблемами проведения политики в области образования. К ним относятся страны, вновь обретшие национальный суверенитет или ставшие независимыми после распада СССР и Югославии. Тот факт, что в 2000 г. в регионе было 19 независимых государств (в сравнении с 1990 г., когда их было лишь 7), подчеркивает масштабность задач, стоящих перед системами образования, по оказанию помощи при строительстве нового общества и новой экономики.

В экономике переходного периода самым болезненным результатом перестройки стал в 90-е годы резкий спад производства. Реальный ВВП (за вычетом инфляции) резко сократился во всех странах региона, причем в некоторых западных странах Содружества Независимых Государств (СНГ) — более чем на 60 %. В дальнейшем рост экономики в Центральной Европе приобрел более плавный, чем в других странах, характер. Но по сравнению с 1990 г. даже при таком положении к 1999 г. уровень ВВП несколько повысился лишь в Польше, Словакии и Словении, в Чехии же и Венгрии он был все еще ниже уровня 1990 г. Между тем в последнее время в некоторых странах, например в Болгарии, Румынии и России, появились новые экономические трудности. Другим странам, как, например Украине, еще только предстоит зафиксировать год экономического роста.

Таким образом, в некоторых странах более стабильная экономическая и политическая ситуация, которая позволила бы поддерживать уровень расходов на образование и вообще способствовать продвижению реформ в этой области, все еще далека от действительности. Расходы на образование относительно ВВП хотя и низкие, судя по стандартам стран ОЭСР, в 90-е годы в общем были более или менее стабильными, хотя и покрывались за счет значительно сократившегося государственного финансирования. Бюджетное финансирование образования в реальном выражении сократилось на 75 %. Спад производства, сокращение государственных рычагов управления и растущая активность неформального сектора — все это приводит к сокращению государственных доходов и, следовательно, к сокращению государственных затрат на образование, особенно в странах, где уменьшение доходов государства особенно велико. Кроме того, наряду с государственными доходами сократились возможности семей и отдельных лиц покрывать расходы на образование из-за растущего уровня безработицы и бедности.

Из-за сокращающегося финансирования расходы в секторе образования определяются с учетом ряда позиций: маркетизации услуг и мер по возмещению затрат, более низкой реальной заработной платы учителей и других сотрудников сектора образования, появления частного сектора услуг в этой области, резкого сокращения капитальных затрат и трудностей в распространении учебников и других учебных материалов. Все это затрудняет проведение в жизнь новых учебных программ.

Крупномасштабная экономическая реформа привела к значительным изменениям и на рынке труда. Двигателем развития новой экономики стали частные мелкие и средние предприятия, работающие, главным образом, в сфере услуг. Перед крупными же государственными

^^^^^№^т№ ИНТЕГРАЦИЯ предприятиями открывается более мрачная перспектива. В большинстве стран остается относительно малая доля государственных предприятий. Вследствие этого во многих странах резко вырос неформальный рынок труда, на который приходится значительная доля в национальном производстве. Высокий уровень официальной безработицы стал ключевой проблемой в сфере социального обеспечения.

Эти перемены потребовали общей переоценки знаний и навыков, которые дает формальное образование, и в целом осложнили переход человека из школы на производство. В некоторых странах ранее существовавшая прочная связь «школа — работа» исчезла, что привело к непредсказуемой системе «открытого рынка» в сочетании с неразвитыми рыночными отношениями. Перемены на рынке труда ухудшают положение молодежи, и переход к социальной и профессиональной интеграции приобретает более затяжной и сложный характер. Более того, по имеющимся данным, наем выпускников больше не определяется только наличием аттестата или диплома, как это практиковалось в прошлом. Условия найма быстро меняются, особенно в растущих секторах экономики стран, где рыночные отношения ушли далеко вперед. Это серьезное изменение в практике найма представляет значительную проблему для систем образования региона.

Хотя в данной статье появление новых социальных явлений подробно не обсуждается, их присутствие, тем не менее, сказывается на разработке учебных программ средней школы. Здесь имеются в виду усилившиеся этнические конфликты и необходимость воспитания терпимости. Кроме того, возник целый ряд молодежных проблем, начиная от участия в жизни и школы, и общества до привития навыков выживаемости, позволяющих молодым людям осознанно принимать решения при столкновении с различными видами риска (употребление наркотиков, неразборчивость в сексуальных отношениях и т.п.).

Изменения численности школьников и разные направления в обучении

В этой главе мы рассматриваем общие тенденции в охвате детей средним образованием в 90-е годы. В странах Центральной и Восточной Европы сохранились давние традиции. Хорошо развитые в этих странах системы среднего образования, как правило, разделены на две ступени: первая ступень, или неполное среднее образование (3 — 4 года обучения), и вторая ступень, или общее среднее образование (2 — 4 года обучения). Первая ступень — это обязательное образование, и после его успешного завершения перед подростками открываются три возможности продолжения учебы: школа4, техническая школа или техникум. Школа дает широкое академическое образование и открывает основной путь к поступлению в университет или институт. В техникуме и профессионально-техническом училище обучение напрямую связано с рынком труда и возможности получения высшего образования после их окончания здесь не так велики.

В 90-е годы в странах Центральной и Восточной Европы в системе среднего образования обозначилось несколько определенных тенденций. Наметилось сокращение числа учащихся, увеличился их отсев, произошло изменение в потоках, то есть в распределении детей по классам и школам согласно их склонностям и способностям, и рост числа учебных заведений разного типа и разной направленности.

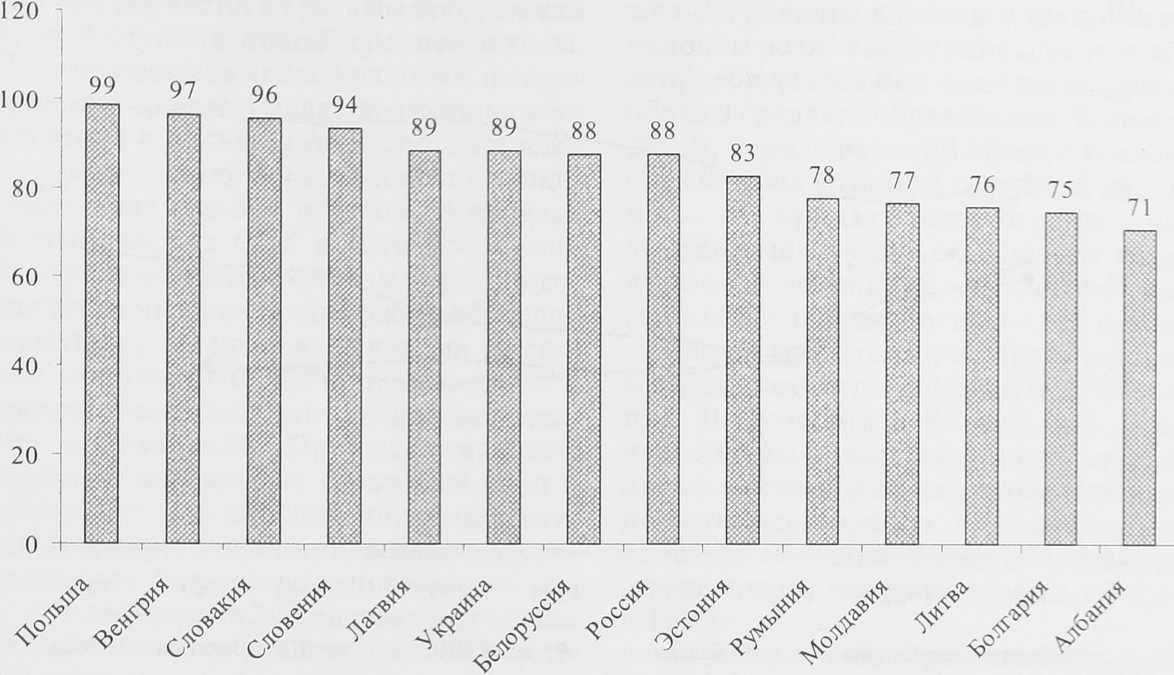

В прошлом каждый ребенок, поступив в школу, заканчивал первую ступень среднего образования. Хотя общее число учащихся остается стабильным, на основе новых данных можно предположить, что уровень отсева среди учеников 13 — 15 лет растет. Прямо определить количество бросивших школу довольно сложно, но некоторое представление можно получить на основе косвенных данных — о числе окончивших школу. На диаграмме 1 показано предполагаемое число выпускников первой ступени

Диаграмма 1. Основные показатели выпускников неполной средней школы, 1996/97 г. (число выпускников на каждые 100 подростков в возрасте 15 лет)

Примечание*. Число выпускников ко всем подросткам 15 лет (которые теоретически должны к этому возрасту получить среднее образование). На численность выпускников могли повлиять отсев, позднее поступление в школу (то есть после установленного законом возраста), второгодничество или другие причины. Выявленный в ряде стран рост второгодничества также влияет на количество выпускников. Источник*. UNICEF, 2000

среднего образования по 14 странам Центральной и Восточной Европы. Эти показатели выражены в процентном выражении от общей численности подростков 15 лет, поскольку 15 лет —- это возраст, когда большинство молодых людей тео-рётически должны пройти первую ступень среднего образования. Здесь обнаруживается большой разрыв между предполагаемым и фактическим количеством выпускников, что вызывает беспокойство по поводу качества предоставляемого средней школой образования. В 1996/97 учебном году в Венгрии, Словении и Польше почти все подростки закончили эту ступень «своевременно», в то время как в Молдавии и Болгарии это смогли сделать примерно трое подростков из четырех. В этих двух странах отмечается также значительный спад по сравнению с 1990 г, когда количество выпускников составляло 96 % и 88 % в Молдавии и в Болгарии соответственно.

Альтернативные издержки образования при сопоставлении с доходом семьи, получаемым в неформальном секторе, стали слишком высоки, особенно в сельских районах. В странах Юго-Восточной Европы и республиках бывшей Югославии число поступающих на первую ступень среднего образования значительно меньше в сельских районах, чем в городских. И объясняется это частично тем, что в результате распада колхозов интенсивность труда в сельском хозяйстве резко возросла. На подростков возлагаются обязанности по работе в подсобном хозяйстве или же на них ложится дополнительная ответственность по дому в отсутствие родителей, которые все чаще уезжают на заработки. Такой очевидный рост числа подростков, не оканчивающих первой ступени, оказывает влияние и на другие показатели по охвату образованием.

На диаграмме 2 отражены тенденции вероятностного охвата детей школьным

100 -

40 л . —

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

-о- Центральная Европа -х- Балтия -•- запад СНГ -Д- Юго-Восточная Европа

Диаграмма 2. Общее среднее образование: охват учащихся по регионам, 1990 — 1998 гг. (число школьников на каждые 100 подростков в возрасте 15 — 18 лет) Примечание*. По непроверенным данным, представленным странами этих регионов. Источник*. UNICEF, 2000

образованием в 90-е годы. Приведенные данные показывают, что в этот период число школьников возросло только в странах Центральной Европы. В других странах их значительное сокращение произошло на раннем этапе переходного периода, в странах Юго-Восточной Европы и запада СНГ уровень школьников упал до самого низкого показателя (примерно до уровня 1995 г.).

Эти данные также показывают, что, возникнув в 90-е годы везде одновременно, в странах Центральной и Юго-Восточной Европы тенденция охвата подростков средним образованием развивалась не одинаково. В странах Юго-Восточной Европы, переживавших сильнейшие экономические потрясения, доля учащихся резко снизилась и стала примерно на 25 % ниже уровня 1990 г.

Примерно такими же были в начале переходного периода средние показатели в странах Балтии и запада СНГ, которые в последующем точно так же снижались. Начиная с 1993 г. количество учащихся средней школы в странах Балтии стало расти, и происходило это главным образом за счет стабильного роста выпускни ков средней школы. Число учащихся в странах запада СНГ пока еще не повысилось, но в отдельных странах уже наметилось некоторое его повышение.

Для анализа распределения меняющихся уровней охвата системой среднего образования необходимо подробнее рассмотреть данные в среднем по странам. Причиной того, что подростки не учатся в школе, часто бывает материальное положение их семей и место их проживания. В России в семьях с низким доходом 45 % подростков в возрасте 16 — 18 лет не продолжили обучение в полной средней школе, а в семьях с высоким доходом — 25 % подростков того же возраста. Такая же картина наблюдается в Латвии, где продолжение учебы в школе зависит и от доходов семьи, и от места их проживания. В городских районах в три раза больше детей из бедных семей не пошли учиться дальше в общеобразовательной школе, чем детей из богатых семей, в сельских районах их число было уже в 11 раз больше.

Кроме того, общие показатели охвата подростков средним образованием не отражают разницы наметившихся тенден- ций при обучении по разным программам второй ступени общей средней школы. Сокращающееся число учащихся по программам профессионально-технического обучения в большей мере способствовало уменьшению показателей по охвату подростков школой в целом. В странах Балтии, запада СНГ и Юго-Восточной Европы специализированные программы профессионально-технического обучения значительно сократились в связи со спадом промышленного производства и с прекращением бюджетного финансирования образования. Профессиональное обучение переживает серьезный спад и привлекает все меньшее число подростков. В первую очередь это связано с недостаточным финансированием.

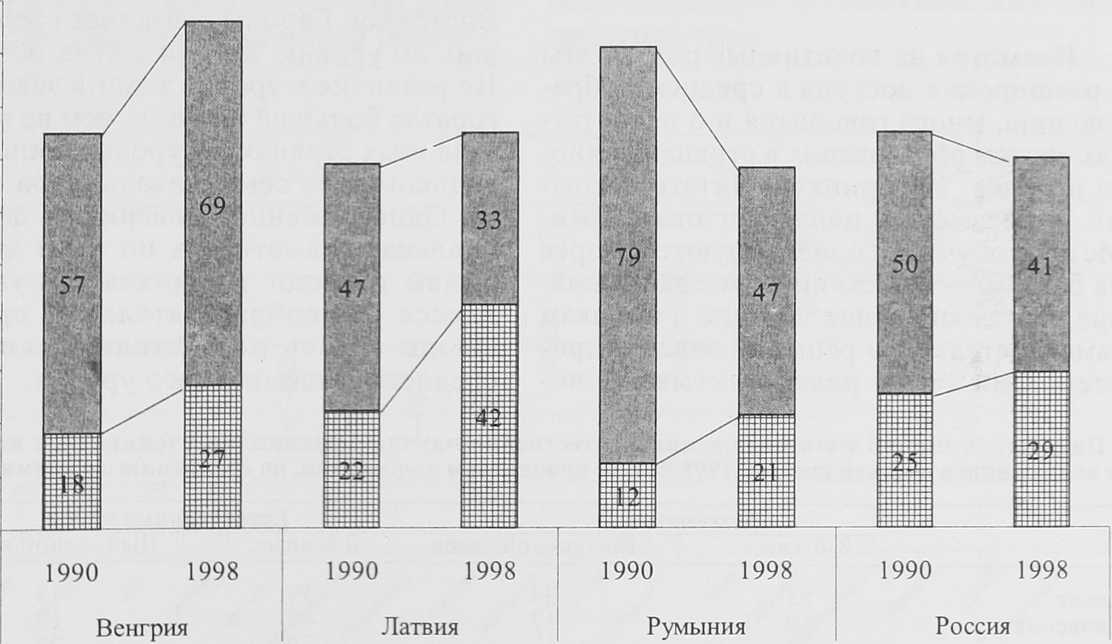

На диаграмме 3 представлены схемы изменения числа учащихся полной средней школы: на двух схемах видно, что число учащихся возросло, а на двух — сократилось. В Венгрии увеличение числа учащихся общеобразовательной и профессионально-технической школ привело к росту уровня общего охвата детей средним образованием, в Латвии же поступление в школы с техническим уклоном резко сократилось, но при этом сопровождалось быстрым расширением общего среднего образования. Таким образом, перед системой общего среднего образования возникла серьезная проблема — как принять такое огромное число желающих учиться. Причем напряженность возникнет и в системе высшего образования, поскольку ей придется удовлетворить спрос тех учащихся, которые захотят продолжить образование. В Румынии и России, где общее число школьников снизилось, уменьшилось и число учащихся профессионально-технических школ, что в целом предполагает больший процент оказавшихся вне школы подростков, чем это было в 1990 г.

В большинстве стран отмечается увеличивающийся конкурс в общеобразовательные средние школы и в элитные технические училища. Однако поступление еще не гарантирует успешной учебы в них, о чем свидетельствует значительное число отсева. В Венгрии, Словении и Эстонии в 1996 г. практически 1 из

10 0

ИЯ Общее среднее образование □ Профессионально-техническое образование

Диаграмма 3. Уровень охвата общим средним образованием в соответствии с типом учебных программ, 1990 — 1998 гг.

(число учащихся на каждые 100 подростков в возрасте 15 — 18 лет)

Источник: UNICEF, 2000

10 учащихся бросил занятия в профессиональной или общеобразовательной школе.

Влияние частного образования в регионе является незначительным. В 1996 г. доля учащихся в негосударственных учебных заведениях составляла 6 % общего числа учащихся в средних школах в Польше и от 3 до 5 % числа учащихся в профессионально-технических училищах в Латвии, Украине и Польше. Что касается высшего образования, то привлекательность обучения в негосударственном секторе значительно повышается, особенно на тех курсах, где после окончания не выдаются дипломы.

Сокращающееся количество учащихся дает лишь приблизительное представление об образовательном процессе. Что говорят нам голые цифры о результатах обучения на второй ступени образовательных систем стран Центральной и Восточной Европы? Каковы успехи учащихся в разных странах в формальном образовании? Говорит ли это нам о том, что подростки получают тот объем знаний, который отвечал бы их жизненным запросам?

Контроль над успеваемостью и грамотностью

Несмотря на позитивные результаты в расширении доступа к среднему образованию, много говорится и о недостатках систем образования в странах данного региона. Их принято считать косными и чрезмерно централизованными. Методы обучения ориентируются скорее на бездумное и механическое запоминание, чем на обучение умению и навыкам самостоятельного решения задач и проблем. Они также редко учитывают по требности и интересы каждого ученика и не уделяют должного внимания роли его активного участия в учебном процессе. В то же время эти методы давали положительные результаты при проведении международных конкурсных экзаменов среди учащихся, таких, как различные олимпиады или же международные оценки знаний по математическим и естественно-научным дисциплинам. Однако следует отметить, что значение, которое придается высоким показателям отдельных учеников, в то же время отвлекает внимание от образовательных нужд всех остальных учащихся.

Данные двух международных исследований, проведенных в середине 90-х годов, говорят о новых возможностях оценки результатов обучения. Первое касалось проверки знаний по математическим и естественно-научным дисциплинам на первой и второй ступенях средней школы, второе определяло функциональную грамотность молодежи и взрослых.

Результаты Третьего Международного обследования преподавания математических и естественно-научных дисциплин (TIMSS)5 получили широкое обсуждение, в частности в связи с тем, что восьмиклассники стран Центральной и Восточной Европы оказались среди лучших по уровню знаний в этих областях. Но различие в уровне знаний зависело в гораздо большей степени, чем во многих западных странах, от уровня социального положения семей школьников.

Одновременно проверялась функциональная грамотность по этим дисциплинам и среди учащихся выпускного класса общеобразовательной средней школы. Здесь показатели были ниже среднего общемирового уровня.

Таблица

Показатель знаний математических и естественно-научных дисциплин учеников 8-х классов и выпускников средней школы, 1995/96 г. (в процентном выражении, по сравнению с общемировым)

|

Математика |

____ Естественные науки |

|||

|

8-и класс |

Выпускной класс |

8-й класс |

Выпускной класс |

|

|

Чехия |

53 |

34 |

59 |

-13 |

|

Словения |

30 |

12 |

45 |

17 |

|

Венгрия |

27 |

-17 |

39 |

-29 |

|

Россия |

25 |

-29 |

23 |

-19 |

|

Литва |

-33 |

-31 |

-38 |

-39 |

|

США |

-11 |

-39 |

20 |

-20 |

Примечание; Средний возраст учащихся 8-го класса — 13 — 14 лет, выпускников —17—19 лет. Эти средние данные основывались на показателях каждой из 20 стран, участвовавших в международной оценке знаний учащихся 8-го и выпускного классов. Источник; Mullis, et al., 1998.

В таблице показано разительное расхождение в показателях знаний учащихся неполных и общеобразовательных школ по сравнению с учащимися аналогичных школ других стран-участниц. Единственной страной, в которой средняя оценка знаний учащихся в возрасте 13 — 14 лет была выше, а у учащихся в возрасте 18 — 19 лет ниже, оказались США. На обоих уровнях обучения результаты школьников и США и Литвы были ниже среднего общемирового показателя.

Регулярная национальная оценка результатов обучения, которые показывали бы динамику изменений, проводится в немногих странах. Одной из таких стран является Венгрия, где между 1991 и 1996 г. обследование по образцу обзоров Международной ассоциации по оценке результатов обучения (IEA) показало ухудшение навыков в чтении и математике у учащихся 8-х классов. Более того, было установлено, что в Будапеште и в крупных городских районах уровень результатов повысился, а в школах небольших городов и поселков снизился. Неко-

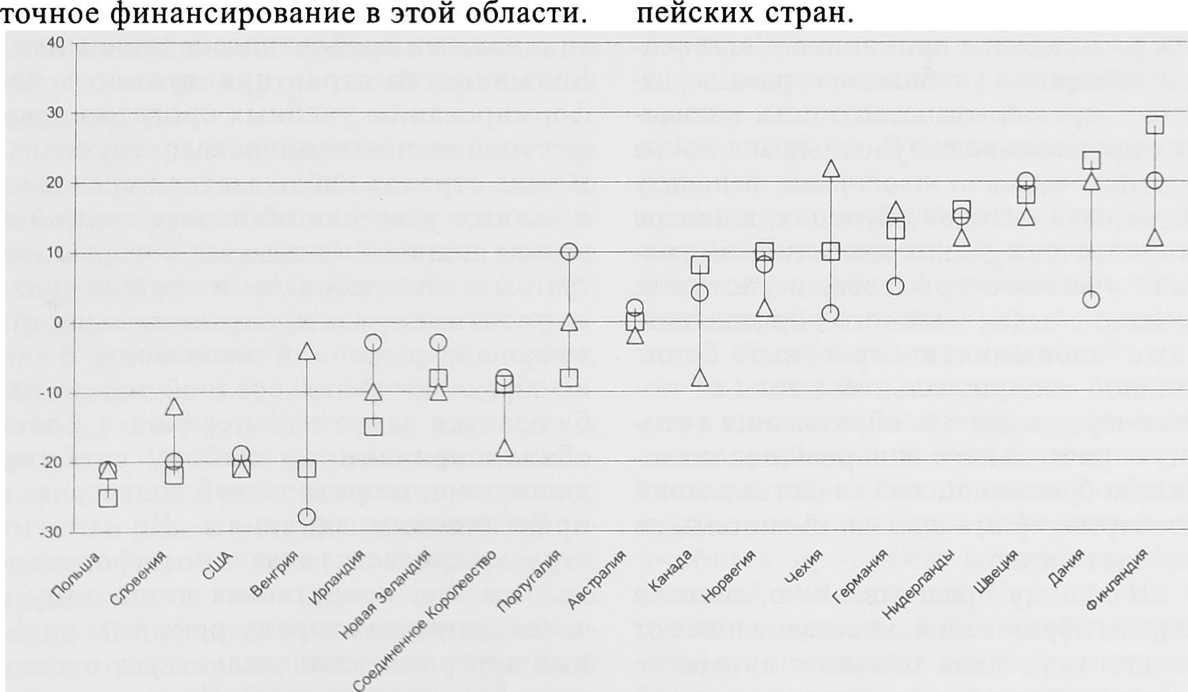

Перед системой общего среднего образования стоят более широкие задачи, чем просто предоставление специальных и академических знаний и навыков: ее целью является также привитие основных навыков грамотности и счета; знаний и навыков, связанных не только с трудовой деятельностью, но и жизненно необходимых; навыков в развитии личностного потенциала. Помимо оценок усвоения учебной программы изучался и объем функциональной грамотности, приобретенный молодыми людьми и взрослыми. В одном из проведенных в 23 странах в 90-е годы исследований — Международном обзоре степени грамотности взрослых — оценивались три области грамотности: в чтении, в документации и в счете6 Оно проводилось в четырех странах Центральной и Восточной Европы: Чехии, Венгрии, Польше и Словении. Как показано на диаграмме 4, средний показатель по овладению счетом был наивысшим среди молодых людей в Чехии, а в двух других видах грамотности он был выше среднего обще- торые объясняли это децентрализацией образования и неспособностью небольших муниципалитетов обеспечить доста- мирового уровня. Но успехи в других трех странах были сравнительно хуже соответствующих данных западных евро-

О Чтение

□ Документация

△ Счет

Диаграмма 4. Показатель по трем видам грамотности молодежи в возрасте 16 — 25 лет, 90-е годы (в процентном выражении, отличие национального показателя от среднемирового)

Примечание*. Показатели даны в соответствии с грамотностью в пользовании документацией. Источник*. OECD, 2000

Хотя можно предположить, что эти результаты отражают состояние системы образования, уже столкнувшейся с трудностями переходного периода, они также говорят и о влиянии исторического наследия, уходящего корнями в далекое прошлое. Более того, значение этих результатов предостерегает: низкий уровень прикладной грамотности является нежелательным для стран, стремящихся развивать у себя высокотехнологичные секторы экономики.

Оценка актуальности содержания общего среднего образования

В обстановке многочисленных дискуссий, которые прошли мимо внимания многих стран, претерпевающих экономические, политические и социальные изменения, набирала силу переориентация политики в области образования и учебных программ, вызванная сложившейся в 70 — 80-е годы ситуацией, то есть начавшимися процессами глобализации экономики и социальными изменениями. Появились новые концепции содержания образования, его методов и типов учебных заведений. Они отличались гибкостью, приспособляемостью и разнообразием руководящих принципов. Сюда входили введение в учебные программы развития широкой компетентности в навыках и применение полученных знаний на практике, отказ от пассивных в пользу «активных» методов обучения, в центре которого стоит ученик как активный участник учебного процесса, и растущее признание неформального образования. Также наблюдался серьезный сдвиг исходной концептуальной схемы от понятия «предложение» образования в сторону спроса на него, и первейшее значение приобретали оценка качества знаний и ответственность школьной системы за результаты учебы.

По общему представлению, система среднего образования, унаследованная от прошлого, уделяла большое внимание тем направлениям, которые вели к узкой специализации в ущерб расширению общего среднего образования, которое удовлетворяло бы нарождающиеся ры ночные потребности. По сути, сокращение числа специальных предметов было в числе первых шагов реформ, осуществленных в странах Центральной и Восточной Европы.

Глубокие экономические и социальные перемены привели к растущему влиянию новых технологий и глобализации — следовательно, выросла заинтересованность к продвижению в образовательной системе более широких и гибких программ, где упор делался бы на способности к адаптации, то есть на приспособляемости и компетентности каждого обучаемого.

Не вызывает сомнения, что крах плановой экономики значительно ослабил прежнюю, часто прочную, хотя и негибкую, связь между профессионально-технической школой и рабочим местом. При изменении структуры производства, появлении новых форм организации труда, открытости рынка труда и глобализации экономики некоторые профессии и специальные знания и навыки устарели и появился спрос на другие знания и навыки, такие, как знание иностранных языков и компьютерная грамотность.

Какие же изменения произошли в системах образования этого региона в связи с новыми требованиями экономики? Большинство стран приступило к реформированию учебных программ профессионально-технического обучения. В этих странах наблюдается переход от прежних узко специальных знаний к новым знаниям и навыкам, которые могут быть востребованы в изменяющихся условиях труда и, следовательно, отвечающих рыночной экономике. В общеобразовательной средней школе наблюдается заметный переход к более сбалансированному выбору учебных дисциплин, теоретической подготовке и практическим занятиям. Во многих странах придается значение информатике. Все это, представляя лишь одну и часто спорную сторону реформы учебных программ, свидетельствует о некоторых трудностях стран Центральной и Восточной Европы в удовлетворении новых требований к системе среднего образования.

В строительстве насыщенного знаниями общества, что стало возможно благодаря успешно развивающимся технологиям, основным требованием в работе и в приобретении знаний становится овладение компьютерной грамотностью. Во многих странах дети уже в начальной школе имеют доступ к компьютеру. Но при этом широко признается и появление «цифрового водораздела» как в самих странах, так и между ними.

Несмотря на все еще продолжающиеся серьезные дебаты относительно конкретного влияния информационно-коммуникативных технологий на обучение и усвоение знаний, доступ к ним дает определенные преимущества. Прежде всего они способствуют расширению и закреплению полученных в школе знаний, создают чувство собственного достоинства и определенный объем академических знаний и навыков и, более того, делают процесс обучения более интересным, что, в свою очередь, ведет к меньшему числу пропущенных занятий и к меньшему отсеву. Вне класса Интернет может использоваться как инструмент для сбора информации, повышения навыков чтения на иностранном языке, приобретения информационно-технических навыков и как средство общения со сверстниками внутри своей страны и за ее пределами.

Некоторые правительства берут на себя обязательство обеспечить школы компьютерами и бесплатным подключением их к Интернет. В Венгрии, например, программа под названием Subnet предоставила средним школам компьютеры и обеспечила доступ к Интернет. Проведенное в 1998 г. обследование показало, что почти две трети учащихся в возрасте 15 — 24 лет уже имеют некоторые навыки работы с компьютером.

Но в ряде стран Центральной и Восточной Европы уровень компьютерной грамотности молодежи значительно ниже. Оборудование школ современными компьютерами является серьезной проблемой, особенно учитывая быстро развивающийся технический прогресс. Хотя в последние годы предпринимаются огромные усилия для того, чтобы до биться улучшения в этой области, ситуация в школах некоторых стран все же остается неудовлетворительной.

В Молдавии компьютерные классы и другое компьютерное оборудование имеется только в половине школ, гимназий и лицеев. К тому же существует серьезная проблема с обеспечением учебных заведений достаточным числом хорошо подготовленных учителей. В Югославии, например, компьютеры есть во многих школах, но не хватает квалифицированного персонала, обслуживающего их. Многие квалифицированные специалисты предпочитают искать более высоко оплачиваемую работу, чем в школе, или же уезжают за границу. Поиски квалифицированных преподавателей представляют серьезную проблему также в Хорватии, где ими обеспечены лишь две трети всех школ.

«Цифровой водораздел» существует и в более богатых странах. В Венгрии компьютерными навыками работы обладает 81 % учащихся и 54 % молодых рабочих; и только у 35 % безработных и у 25 % молодых людей, которые нигде не работают и не учатся, нет навыков работы на компьютере.

В странах Центральной и Восточной Европы малое число семей имеют дома компьютер, позволить себе купить компьютер могут лишь семьи с более высокими доходами. В сокращении неравенства в доступе к компьютеру исключительно важную роль могут сыграть школы. В частности, осуществление целевых мероприятий поможет обеспечить и поддержать социальную интеграцию детей из неблагополучных семей.

Те сложности, с которыми сталкиваются страны в связи с введением в школах информационно-коммуникативных технологий, тесно связаны с общими трудностями на пути реформирования учебных программ в странах Центральной и Восточной Европы. Не так давно проведенный ЕС обзор программ профессионального обучения в старших классах средних школ в странах Центральной и Восточной Европы показал, что там не хватает квалифицированных учителей и инструкторов и используют- ся устаревшее оборудование и материалы. В большинстве этих стран разработка новых учебных программ сталкивается с недофинансированием и с отсутствием опыта. Решение этих вопросов, а также ускоренный переход молодых людей, особенно из неблагополучных семей, от обучения к труду и от опеки семьи к жизни в обществе остаются главными проблемами будущего десятилетия.

Заключение

Изменения, происходящие в системе среднего образования, отражают глубокие непрерывные социальные и экономические перемены, происходящие в странах Центральной и Восточной Европы. Во многих странах в законодательных рамках среднего образования, несмотря на бюджетные ограничения, были осуществлены крупномасштабные изменения. Но сейчас задача заключается в том, чтобы осуществить дальнейшее определение специфических потребностей государства, несмотря на то что в их разработке пока еще нельзя полностью ориентироваться на такие факторы, как меняющийся рынок труда и растущий неформальный сектор экономики. Проблемой является также и проведение всех изменений: доработка новых национальных учебных программ, стандартов специализации, системы оценок и экзаменов; расширение возможностей непрерывного образования; укрепление связи школы с рынком труда. Для этого необходимы контроль за ходом работы при децентрализованном управлении и за выполнением финансовых обязательств, а также развитие и институционализация социального партнерства. Наконец, для успешного сведения в единое целое новых учебных программ и институциональных систем и с целью получения позитивных результатов обучения следует сконцентрировать внимание на повышении уровня инфраструктуры общего образования и, в частности, на подготовке и переподготовке учителей. Именно от них главным образом зависит успех реализации новых программ и системы экзаменов и оценок.