Перемежаемость в среднеширотных пульсациях pi2, наблюдаемых во время магнитосферных суббурь и в их отсутствие

Автор: Куражковская Н.А., Клайн Б.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 15, 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования характера распределений амплитуд и продолжительности интервалов времени между волновыми пакетами геомагнитных пульсаций типа Pi2, наблюдаемых в ночные часы во время развития и в отсутствие магнитосферных суббурь. Для анализа пульсаций Pi2 использованы аналоговые записи среднеширотной обсерватории Борок (географические координаты φ= 58.03°; h= 38.97°) за 1995, 1997 гг. Исследованы три группы пульсаций: Pi2, наблюдающиеся в период суббурь, связанных с внешним воздействием на магнитосферу; Pi2, наблюдающиеся во время суббурь, которые возникают спонтанно; Pi2, наблюдающиеся в периоды отсутствия суббурь на ночной стороне магнитосферы. В качестве возможных триггеров магнитосферных суббурь рассматривались By-, Bz-компоненты ММП и динамическое давление солнечного ветра pV2. Показано, что распределения амплитуд и продолжительности интервалов между всплесками Pi2 аппроксимируются степенной и экспоненциальной функциями соответственно, что характерно для перемежающихся процессов. Выдвинута гипотеза о том, что процессы турбулизации магнитосферной плазмы могут быть одним из источников всплесков пульсаций Pi2. Предполагается, что на основании полученных величин показателей можно на качественном уровне оценить степень турбулентности плазмы на ночной стороне магнитосферы во время возбуждения последовательности волновых пакетов Pi2.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103398

IDR: 142103398 | УДК: 550.385.4

Текст научной статьи Перемежаемость в среднеширотных пульсациях pi2, наблюдаемых во время магнитосферных суббурь и в их отсутствие

Магнитосферные суббури являются предметом интенсивных исследований в последнее время. Свидетельством тому являются многочисленные теоретические и экспериментальные работы [Lyons, 1995; Lui, 2001; Liou, 2001; Арыков, 2002; Viljanen, 2006]. Известно, что суббури возникают как вследствие изменений параметров плазмы солнечного ветра или межпланетного магнитного поля (ММП), так и в результате внутренней нестабильности магнитосферы. В связи с этим различают стимулированные (триггируемые внешними факторами) и спонтанные (нетриггируемые внешними факторами) суббури [Hsu, McPherron, 2003, 2004]. Во время суббурь наблюдается генерация различных типов геомагнитных пульсаций, каждый из которых характерен для определенной фазы развития суббури. В частности, своеобразным индикатором начала перестройки структуры магнитосферы с развитием суббури являются широко известные геомагнитные пульсации Pi2 с периодами -40—150 с, возбуждаемые во время взрывной фазы суббури на ночной стороне [Saito, 1969; Пудовкин и др., 1976]. Известны случаи наблюдения последовательности цугов Pi2 на авроральных широтах в предварительную фазу суббури за 1.5–2 ч до начала взрывной фазы [Рахматулин и др., 1984]. Как правило, первый интенсивный всплеск Pi2 свидетельствует о начале развития суб- бури [Sutcliffe, 1997]. Пульсации Pi2 сопровождают суббури, возникающие вследствие внешнего воздействия на магнитосферу и появляющиеся спонтанно [Hsu, McPherron, 2004]. Кроме того, возможно появление Pi2 и во время спокойных геомагнитных условий (Kp = 0), т. е. когда отсутствуют магнитосферные суббури [Sutcliffe, Lyons, 2002; Kim, et al., 2005].

Волновые пакеты Pi2 имеют форму затухающего цуга колебаний или каплеобразную форму. Максимум частоты появления Pi2 приходится на околопо-луночные часы. Пульсации Pi2 наблюдаются в широком диапазоне широт от экватора до области полярной шапки. Максимальная амплитуда Pi2 отмечена в полуночном секторе авроральной зоны. Помимо высокоширотного максимума в интенсивности Pi2 существует среднеширотный максимум. Характеристики суточной, сезонной и циклической активности пульсаций Pi2, а также их пространственновременные, спектральные и поляризационные закономерности, возможные механизмы генерации достаточно подробно исследованы во многих публикациях, например [Kim, et al., 2005; Золотухина и др., 1990; Lester, Orr D, 1981; Olson, 1999].

Пульсации Pi2 могут наблюдаться в виде изолированного всплеска, а также в виде последовательности волновых пакетов, продолжительность которых составляет 10–20 мин. Пульсации Pi2, состоя- щие из нескольких волновых пакетов, по внешнему виду напоминают сигналы, в которых чередуются редкие выбросы и интервалы спокойного магнитного поля. Подобные сигналы называются перемежающимися [Берже, 1991]. Перемежающиеся сигналы обладают вполне определенными закономерностями. Согласно [Platt, et al., 1993; Heagy, et al., 1994; Малинецкий, Потапов, 2000; Писаренко, Родкин, 2007], основными признаками перемежаемости являются экспоненциальное распределение межпиковых интервалов и степенное распределение амплитуд пиков (выбросов). Одной из важных особенностей перемежаемости является ее тесная связь с турбулентностью среды, в которой формируются выбросы с большой амплитудой.

Перемежаемость обнаружена во многих волновых процессах, например в плазме солнечного ветра, межпланетном магнитном поле, физике твердого тела [Burlaga, 1991; Pagel, Balogh, 2003; Consolini, De Michelis, 2005; Рязанцева, Застенкер, 2008; John, et al., 2002]. Свойства перемежающихся процессов также были обнаружены при исследовании длинно-периодных иррегулярных пульсаций, имеющих всплесковый характер, и геомагнитных импульсов [Куражковская, Клайн, 1997; Klain, et al., 2006; Клайн и др., 2007, 2008]. Исследование перемежающихся закономерностей геомагнитных пульсаций позволило получить турбулентные характеристики магнитосферной плазмы в области генерации пульсаций.

Пульсации Pi2, сопровождающие различные классы суббурь, различаются по некоторым свойствам. Так, в работе [Hsu, McPherron, 2004] показано, что спектральная мощность Pi2 во время триггируе-мых суббурь значительно больше, чем мощность Pi2 во время нетриггируемых суббурь. По-видимому, пульсации Pi2, наблюдаемые во время отсутствия суббурь, также будут иметь свои специфические свойства. Поскольку Pi2 обладают внешним сходством с перемежающимися сигналами, необходимо выяснить, подчиняются ли характеристики Pi2 закономерностям перемежаемости и различаются ли они в зависимости от характера суббурь.

Цель данной работы – исследование закономерностей распределений амплитуд и межпиковых интервалов всплесков среднеширотных пульсаций Pi2, сопровождающих триггируемые и нетриггируемые магнитосферные суббури, а также наблюдаемых во время отсутствия суббурь на ночной стороне магнитосферы.

Данные

В качестве исходного материала в работе использовались непрерывные аналоговые записи магнитного поля с выхода индукционного магнитометра с разверткой 90 мм/час на среднеширотной обсерватории Борок (географические координаты ф= 58.03°; Х= 38.97°) за двухлетний период (1995, 1997 гг.). Выбор данного временного интервала связан с тем, что за эти же годы были доступны одноминутные данные AL-индекса (http://swdcwww. html) и одноминутные данные о параметрах плазмы солнечного ветра и межпланетного магнитного поля .

Методика обработки данных

По данным наблюдений среднеширотной обсерватории Борок были отобраны серии цугов (всплесков) пульсаций Pi2, состоящие из двух-трех и более волновых пакетов. Всего было исследовано 470 серий всплесков пульсаций Pi2. Случаи появления изолированных цугов Pi2 были вне рассмотрения. Пульсации Pi2 в обс. Борок наблюдались, главным образом, в интервале времени 17:00–08:00 MLT. Анализ геомагнитных условий на ночной стороне магнитосферы, на фоне которых наблюдались всплески Pi2-пульсаций, проводился по одноминутным данным A L-индекса. Как известно, A L-индекс соответствует максимальному отрицательному отклонению H -компоненты магнитного поля от среднего спокойного уровня на обсерваториях авроральной зоны и отражает интенсивность западного элек-троджета в полуночном и раннем утреннем секторах. Усиление западного электроджета свидетельствует о расширении аврорального овала и, соответственно, о начале магнитосферной суббури [Akasofu, et al., 1965]. По динамике A L-индекса можно определить, развиваются или нет суббури в хвосте магнитосферы. Процедура идентификации суббурь рассмотрена, например, в работах [Hsu, McPherron, 2003, 2004; Hsu, McPherron, 2002, 2007]. Так, согласно [Hsu, McPherron, 2007], отрицательные бухты в динамике A L -индекса продолжительностью более 20 мин и минимальной величиной A L ниже –100 нТл соответствуют развитию магнитосферных суббурь.

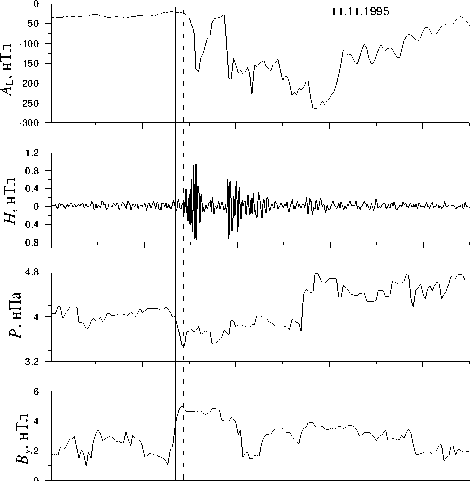

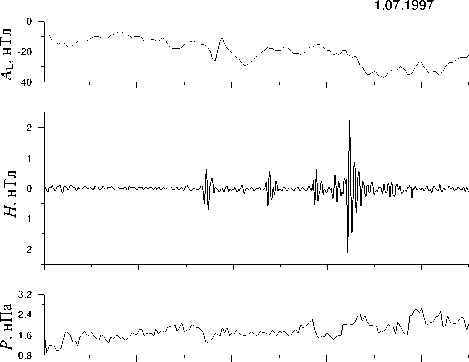

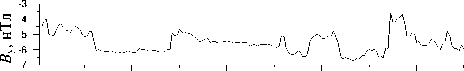

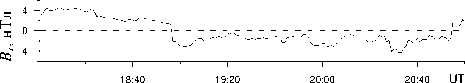

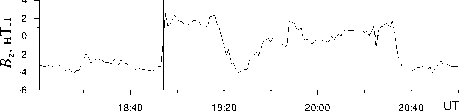

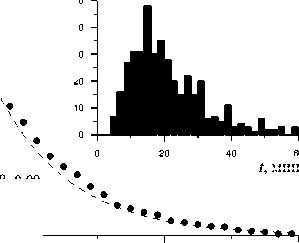

Первоначально выполнялось визуальное сопоставление одновременных записей пульсаций Pi2 в Борке и A L -индекса. Анализ одновременного поведения A L-индекса и пульсаций Pi2 с привлечением критерия идентификации суббурь [Hsu, McPherron, 2007] позволил установить, что всплески Pi2 наблюдались как на фоне развития суббурь, так и во время отсутствия их. В результате было сформировано две выборки пульсаций Pi2: Pi2, наблюдающиеся в период суббурь, и Pi2, возникающие на спокойном фоне. Типичные примеры Pi2 в Борке ( H -компонента) 14.09.1995 г. и 11.11.1995 г. во время развития суббурь приведены на рис. 1, 2. В верхней части рисунков показана динамика A L -индекса, отражающего интенсификацию суббуревой активности. Видно, что в A L-индексе наблюдаются отрицательные бухты продолжительностью значительно больше 20 мин с минимальным значением индекса ниже –100 нТл, которые могут быть идентифицированы как суббури. На рис. 3 показан пример всплесков пульсаций Pi2 в Борке 1.07.1997 г. в период спокойной авроральной активности. В поведении A L -индекса отсутствуют интенсивные возмущения и, соответственно, отрицательные бухты, свидетельствующие о развитии суббури.

Первая выборка случаев пульсаций Pi2 была разбита на две части в зависимости от того, связаны ли Pi2 с суббурей, обусловленной внешним воздействием на магнитосферу (триггируемой), или с суббурей, возникшей спонтанно (нетриггируемой). Прежде чем определить тип суббурь (триггируемые или нетриггируемые), на фоне которых регистрировались

Рис . 3. Пример пульсаций Pi2 ( H -компонента) 1.07.1997 г. на среднеширотной обсерватории Борок во время отсутствия суббурь.

Рис . 1. Пример пульсаций Pi2 ( H -компонента) 11.11.1995 г. на среднеширотной обсерватории Борок во время триггируемой суббури. Вертикальной сплошной линией показан момент переоринтации B z-компоненты ММП, штриховой линией – начало суббури.

Рис . 2. Пример пульсаций Pi2 ( H -компонента) 14.09.1995 г. на среднеширотной обсерватории Борок во время нетриггируемой суббури. Вертикальной штриховой линией обозначено начало суббури.

серии всплесков пульсаций Pi2 в Борке, необходимо было определить время начала каждой суббури. Известно, что всплески пульсаций Pi2 наблюдаются в широком диапазоне широт и долгот в окрестности начала фазы развития суббури. Согласно [Olson, 1999], начало суббурь обязательно сопровождается среднеширотным всплеском пульсаций Pi2. Поэтому для определения времени начала суббурь мы использовали анализируемые пульсации Pi2. Начало каждой суббури определялось по всплеску Pi2 из анализируемой серии, который по времени наиболее тесно связан с резким изменением A L -индекса. Например, начало суббурь 14.09.1995 г. и 11.11.1995 г. обозначено штриховой линией (рис. 1, 2).

Далее по одноминутным данным параметров плазмы солнечного ветра и межпланетного магнитного поля (ММП) в интервале времени ±60 мин от момента начала суббури проводились визуальное выделение возможного триггера суббурь и классификация суббурь на триггируемые и нетриггируе-мые соответственно. Мы использовали процедуру идентификации триггеров суббурь, достаточно подробно изложенную в работе [Hsu, McPherron, 2003], и не будем останавливаться на ее описании. В качестве возможных триггеров суббурь рассматривались By-, Bz-компоненты ММП и динамическое давление солнечного ветра P = ρV2 (ρ – плотность плазмы, V – скорость солнечного ветра). Например, пульсации Pi2 11.11.1995 г. наблюдались во время триггируе-мой суббури (рис. 1). На рис. 1, кроме AL-индекса и пульсаций Pi2, показаны вариации давления P и By-и Bz-компонент ММП. В данном случае роль триггера, очевидно, играет Bz-компонента ММП, которая вблизи начала суббури существенно изменяется по величине и направлению (сплошной линией обозна- чен момент, предшествующий началу суббури и связанный с переориентацией ММП). By-компонента ММП в течение длительного интервала времени сохраняла положительное направление. Динамическое давление солнечного ветра не испытывало значительных флуктуаций вблизи начала суббури. Всплески пульсаций Pi2 14.09.1995 г. наблюдались во время нетриггируемой суббури (рис. 2). Из рис. 2 четко видно, что в поведении давления и компонент ММП не наблюдается каких-либо существенных изменений в окрестности начала суббури, указывающих на факт наличия триггера.

Таким образом, в результате анализа одновременных данных регистрации магнитного поля в Борке, A L -индекса и параметров ММП, в конечном итоге, все случаи пульсаций Pi2 были разделены на три группы: Pi2, наблюдающиеся во время суббурь, триггируемых внешними факторами (156 серий) (1); Pi2, наблюдающиеся во время суббурь, которые появляются спонтанно (148 серий) (2); и Pi2, наблюдающиеся во время отсутствия суббурь в авроральной зоне (166 серий) (3).

Здесь необходимо заметить, что последовательности цугов Pi2, относящиеся к третьей группе, наблюдались в Борке при низких значениях А Е -индекса, как и пульсации Pi2, наблюдаемые в предварительную фазу суббури [Рахматуллин и др., 1984]. Однако как следует из результатов работы [Рахматуллин и др., 1984], одной из характерных особенностей пульсаций Pi2, присущих предварительной фазе, является не только их наблюдение при низких значениях А Е -индекса, но и локализо-ванность по широте. Такие случаи Pi2 отмечены в авроральной зоне и не наблюдались в средних широтах [Рахматулин и др., 1984]. В настоящей работе исследовались среднеширотные пульсации Pi2, не имеющие никакого отношения к предварительной фазе суббури. Судя по динамике A L -индекса, авроральная активность оставалась спокойной в течение нескольких часов до и после наблюдения Pi2 в Борке. Таким образом, пульсации Pi2, наблюдающиеся на спокойном фоне в Борке не могли являться элементом предварительной фазы суббури.

В дальнейшем анализировался характер распределений амплитуд и межпиковых интервалов между всплесками пульсаций Pi2 отдельно для каждой группы. Под межпиковым интервалом понимался промежуток времени между максимальными амплитудами соседних всплесков Pi2. Амплитуда каждого всплеска Pi2 определялась из выражения A = V H 2 + D 2 , где H и D - максимальные значения меридиональной и азимутальной составляющих магнитного поля.

Результаты исследования

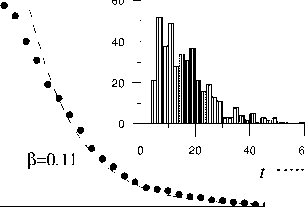

На рис. 4, а, б приведены гистограммы распределения межпиковых интервалов t всплесков Pi2, наблюдаемых во время триггируемых и нетриггируе-мых суббурь. Продолжительность межпиковых интервалов изменяется от 1 до 40 мин и более. Характерная особенность этих распределений — наличие длинного «хвоста» при больших величинах t. На этом же графике показаны продолжительности межпиковых интервалов (кружки), полученные в результате суммирования исходных гистограмм. Представлена также аппроксимация экспериментальных данных экспоненциальной функцией (штриховая линия): P(t) = exp(—Pt). Как видно из рис. 4, а, б, экспериментальные распределения межпиковых интервалов всплесков Pi2 хорошо аппроксимируются экспоненциальными функциями с показателями, равными 0.11. Экспоненциальное поведение распределения межпиковых интервалов всплесков Pi2 является одним из признаков, свидетельствующих о перемежающемся характере пульсаций Pi2.

Другим признаком перемежаемости является степенное распределение амплитуд пиков. В случае перемежающихся сигналов статистическое распределение амплитуды выбросов, по обыкновению, имеет длинный хвост, который соответствует вероятности наблюдения событий с большими амплитудами. Распределения с подобными событиями в литературе называются распределениями с «тяжелыми хвостами» (heavy tails или fat tails) [Малинецкий, Потапов, 2000; Писаренко, Родкин, 2007; Iwasaki, Toh, 1992]. Хвосты таких распределений удовлетворительно описываются степенной функцией вида f ( x)= x - a при x, превышающем некоторое пороговое значение x 0. Причем необязательно, чтобы все распределение аппроксимировалось степенной функцией, достаточно, чтобы оно выполнялось при x > x 0 .

При анализе характера распределений амплитуд всплесков Pi2 применялась методика, ранее использованная при анализе высокоширотных магнитных импульсов и подробно изложенная в [Клайн и др., 2007]. На рис. 4, в , г представлены гистограммы распределений амплитуд А всплесков Pi2, наблюдаемых во время триггируемых и нетриггируемых суббурь. Распределения амплитуд всплесков Pi2 содержат редко встречающиеся всплески с большими амплитудами, т. е. имеют четко выраженные хвосты, не свойственные гауссову распределению. На этом же рисунке кружками показаны хвосты накопленных распределений амплитуд начиная с некоторого порогового значения A 0 . Сплошными линиями показаны аппроксимации хвостов накопленных распределений амплитуд степенными функциями: P ( A) = A"a, где a - показатель степени. Степенной характер распределений амплитуд всплесков Pi2 также свидетельствует в пользу того, что пульсации Pi2 являются перемежающимся процессом. Показатели a двух групп различаются по величине. Так, амплитуды всплесков Pi2, наблюдающиеся во время суббурь, триггируемых внешними факторами, описываются степенной зависимостью с показателем, равным 2.42. Степенной зависимости с показателем 2.77 подчиняются амплитуды всплесков Pi2, наблюдающиеся во время суббурь, которые появляются спонтанно.

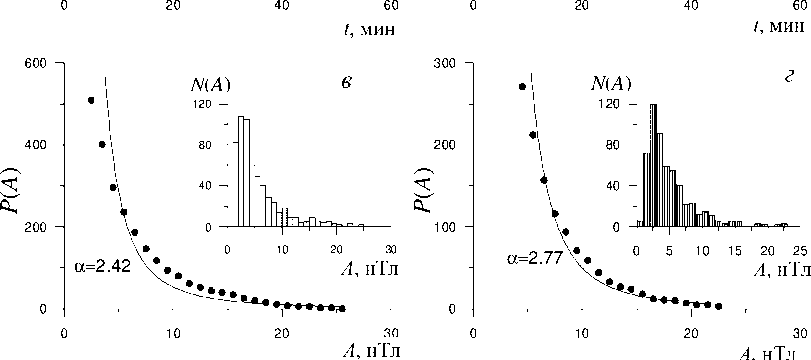

Аналогично был выполнен анализ распределений межпиковых интервалов и амплитуд всплесков пульсаций Pi2, наблюдавшихся в отсутствие суббурь. На рис. 5, а приведено распределение межпиковых интервалов всплесков Pi2. Распределение наблюдаемых временных интервалов между всплесками имеет

P ( A ) P ( t )

^ 200

N ( t ) 60

а

б

N ( t ) 60

t , мин

β=0.11

0 20 40 60

t , мин

Рис . 4. Распределения межпиковых интервалов и амплитуд всплесков Pi2 для событий первой ( а , в ) и второй групп ( б , г ). Кружками обозначены хвосты накопленных гистограмм. Аппроксимация экспериментальных данных экспоненциальной и степенной функциями показана штриховой и сплошной линиями соответственно.

а

N ( A ) 50

t , мин

β=0.09

Рис . 5. Распределение межпиковых интервалов ( а ) и амплитуд ( б ) всплесков Pi2 для событий третьей группы. Кружками показан хвост накопленного распределения амплитуд. Штриховая и сплошная линии – результат аппроксимации экспериментальных данных экспоненциальной и степенной функциями соответственно.

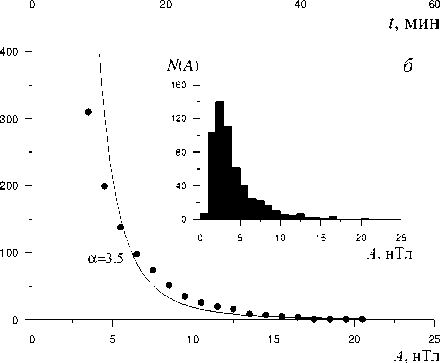

длинный хвост при больших t , характерный для перемежающихся процессов. Здесь же кружками показана суммированная гистограмма. Линия – аппроксимация экспериментальных данных экспоненциальной функцией с показателем β = 0.09. Это позволяет идентифицировать пульсации Pi2, наблюдаемые во время отсутствия суббурь, так же как перемежающийся процесс. Распределение амплитуд Pi2 (рис. 5, б ) служит еще одним доказательством перемежаемости Pi2. На этом же рисунке дано накопленное распределение амплитуд и их аппроксимация степенной функцией. Видно, что хвост распределения довольно хорошо аппроксимируется степенной функцией с показателем α = 3.5. Таким образом, мы показали, что пульсациям Pi2, условно разделенным нами на три группы, свойственны признаки перемежаемости независимо от того, наблюдаются ли они во время триггируемой или нетриг-гируемой суббури, либо в период слабой авроральной активности.

Необходимо заметить, что суточные вариации частоты появления всплесков пульсаций Pi2 также не зависят от разбиения серий на три группы. Максимум частоты появления пульсаций Pi2 в обс. Борок центрирован вблизи полуночного меридиана (23:00–24:00 MLT). Последнее является косвенным свидетельством проникновения Pi2 на средние широты из одного источника.

Обсуждение

Всплески геомагнитных пульсаций Pi2 относятся к ночным явлениям, наблюдаемым практически на

всех широтах и сопровождающим взрывную фазу почти каждой суббури. Однако их спектральный состав и ряд других закономерностей имеют принципиальные отличия на разных геомагнитных широтах. В связи с этим в литературе обсуждаются различные механизмы генерации пульсаций Pi2 для разных широт [Olson, 1999; Yumoto, et al., 1994]. Так, генерацию высокоширотных пульсаций Pi2 связывают, главным образом, с интенсификацией ионосферного электроджета во время фазы развития суббури [Olson, Rostoker, 1975]. В работе [Bauer, et al., 1995] пульсации Pi2, наблюдаемые на авроральных широтах, интерпретируются как нестационарные альфвеновские волны, обусловленные образованием продольных токов. За генерацию среднеширотных Pi2, по обыкновению, ответственны поверхностные волны на плазмопаузе [Sutcliffe, 1975], а также волны, являющиеся следствием альфвенов-ских резонансов магнитной силовой линии. Кроме того, среднеширотные пульсации Pi2, как показано в работах [Гульельми, Репин, 1978, 1979], могут возникать в плазменном слое хвоста магнитосферы и в виде МГД-солитонов распространяться по направлению к Земле. В последнее время возбуждение низкоширотных пульсаций Pi2 связывают с пульсирующими потоками (bursty bulk flows, BBFs) в околоземном хвосте [Kepko, et al., 2001]. В качестве механизма генерации низкоширотных пульсаций Pi2 рассматриваются также импульсные возмущения в плазменном слое хвоста, стимулирующие плазмо-сферную резонансную моду (cavity mode) [Kim, et al., 2005], модель которой рассмотрена в [Takahashi, et al., 2001]. Пульсации Pi2, возбуждаемые одновременно в высоких и низких широтах во время отсутствия суббурь [Sutcliffe, Lyons, 2002; Kim, et al., 2005], связывают с интенсификациями приполюсной границы (poleward boundary intensifications, PBIs). Многообразие механизмов возбуждения всплесков Pi2, обсуждаемых в литературе, свидетельствует о том, что вопрос генерации этого типа пульсаций продолжает оставаться открытым.

Проведенное нами исследование показало, что среднеширотные Pi2 пульсации наблюдаются как в период развития суббурь, так и во время их отсутствия. Основной закономерностью исследованных пульсаций Pi2 является то, что последовательности волновых пакетов пульсаций Pi2 независимо от того, развиваются или нет магнитосферные суббури, обладают свойствами перемежающихся процессов. Свидетельством последнего является экспоненциальный и степенной характер распределений соответственно межпиковых интервалов и амплитуд Pi2. Как известно, перемежаемость и, в частности, перемежаемость магнитосферной динамики, тесно связаны с турбулентными процессами. Так, в работе [Dobias, Wanliss, 2009] было показано, что магнитосферным бурям и суббурям присущи закономерности перемежаемости, которые являются отражением турбулентных процессов. Согласно результатам работы [Weygand, et al., 2005], перемежающаяся турбулентность присутствует в плазменном слое.

Перемежаемость геомагнитных пульсаций Pi2 можно рассматривать как проявление магнитосфер- ной турбулентности. Поскольку свойства перемежаемости присущи всем группам среднеширотных пульсаций Pi2, можно отметить, что магнитосфера находится в критическом или околокритическом состоянии во время генерации Pi2. Из наших исследований следует, что зарождение пульсаций Pi2 происходит в турбулентной среде. В связи с этим турбулентность плазмы может рассматриваться в качестве возможного механизма генерации Pi2.

Величина показателя α может изменяться в широких пределах и, как следует из теоретических представлений и численного моделирования, отражает состояние среды, в которой формируются выбросы. Перемежаемость непосредственно связана с переходом к турбулентности. Если среда слабо тур-булизована, то распределение амплитуды выбросов аппроксимируется степенной функцией с показателем, близким к единице [Малинецкий, Потапов, 2000]. В более турбулизованной среде возникают выбросы, распределение амплитуды которых аппроксимируется степенной функцией с показателем, по величине большим единицы и в некоторых случаях достигающим восьми (режим «жесткой турбулентности»). По величине показателя α можно на качественном уровне оценить степень турбулентности плазмы среднеширотной магнитосферы.

Проведенное нами исследование показало, что распределения амплитуд всплесков Pi2, наблюдаемых во время триггируемых и нетриггируемых суббурь, а также в период отсутствия суббурь, аппроксимируются степенными функциями с показателями степени значительно больше единицы. Это означает, что все последовательности всплесков Pi2 формируются в сильнотурбулизованной среде. По полученным оценкам показателя α можно отметить, что степень турбулентности плазмы относительно высока (α = 3.5), если в авроральной зоне отсутствуют суббури. Наименьшее значение показателя α отмечено для событий первой группы (α = 2.42), когда Pi2 формируются на фоне суббурь, возникающих в результате внешнего воздействия на магнитосферу. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что при отсутствии суббурь внутренняя нестабильность магнитосферы, порождаемая плазменной турбулентностью, достигает достаточно высокого уровня, необходимого для генерации всплесков Pi2. В то же время внешние факторы, по-видимому, приводят к триггерному возбуждению Pi2 при значительно более низких уровнях турбулентности плазменного слоя хвоста.

Выводы

Результаты проведенного исследования показали, что в зависимости от геомагнитных условий на ночной стороне можно условно выделить по крайней мере три группы серий пульсаций Pi2: 1) Pi2, наблюдающиеся во время суббурь, триггируемых внешними факторами; 2) Pi2, регистрируемые во время суббурь, которые появляются спонтанно; 3) Pi2, появляющиеся во время отсутствия суббурь на ночной стороне магнитосферы. Показано, что, независимо от деления на группы, всплескам пульсаций Pi2 присущи свойства перемежающихся процессов.

Распределения амплитуд и продолжительности интервалов между всплесками Pi2 всех групп аппроксимируются степенной и экспоненциальной функциями соответственно. Предполагается, что процессы турбулизации магнитосферной плазмы могут быть одним из источников всплесков пульсаций Pi2.

Авторы благодарят О.А. Быкову за помощь в обработке экспериментального материала. Работа частично поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН № 16 «Солнечная активность и космическая погода: динамические процессы в околоземном космическом пространстве и атмосфере Земли, включая экстремальные физические явления и антропогенные факторы».