Периферическая кровь, гемодинамика, остеогенез при удлинении голени по Илизарову (экспериментальное исследование)

Автор: Ерофеев С.А., Чепелева М.В., Гордиевских Н.И., Изотова С.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2004 года.

Бесплатный доступ

Эксперименты выполнены на 23 собаках, которым через пять дней после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей на уровне середины диафиза осуществляли удлинение голени по 1 мм в день за 4 приёма. Период дистракции составлял 28 дней, период последующей фиксации – 30 суток. Исследовали периферическую кровь, костеобразование, гемодинамику. Установлено, что удлинение конечности методом чрескостного остеосинтеза сопровождается компенсаторно-адаптационными изменениями со стороны сосудистой системы и кроветворных органов, которые являются обратимыми и свидетельствуют о нормальном течении регенераторных процессов в костной ткани. Наиболее выраженные изменения регистрируются в течение первой недели дистракции. Удлинение голени методом чрескостного остеосинтеза стимулирует гемопоэз. Скорейшему и полноценному созреванию регенерата способствует щадящий характер операционной травмы и оптимально подобранный темп дистракции, позволяющие максимально сохранить местное и внутрикостное кровоснабжение и остеогенные элементы кости.

Экспериментальное исследование, собаки, голень, удлинение, чрескостный остеосинтез, периферическая кровь, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120735

IDR: 142120735

Текст научной статьи Периферическая кровь, гемодинамика, остеогенез при удлинении голени по Илизарову (экспериментальное исследование)

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что наиболее эффективным способом удлинения конечностей является чре-скостный остеосинтез по Илизарову. В пользу метода свидетельствует его высокая эффективность, малая травматичность, а также способность обеспечить оптимальные условия для течения регенераторных процессов в костной ткани.

Известно, что существует зависимость между количественными изменениями состава периферической крови и особенностями репаративного остеогенеза при дистракционном остеосинтезе. В частности, возникновение моноцито-за в первые сутки до 250% с нормализацией к 10-м суткам после операции, второй подъем числа моноцитов до 170% при нормальном числе лимфоцитов на 10-е сутки дистракции свиде- тельствует о благоприятном течении регенерации кости. Напротив, моноцитоз свыше 300% в первые сутки без нормализации к 10-м суткам после операции, сохранение ретикулоцитоза до 300% и лимфопении ниже 70% на 10-е сутки дистракции говорят о нарушении процеcсов костеобразования [7]. Известно также, что состояние кровообращения в зоне перелома является одним из основных факторов, определяющих течение процессов консолидации, а остеосинтез отломков благотворно сказывается на состоянии местного кровотока [1].

Цель настоящего исследования – изучить динамику показателей красной и белой крови, периферическое кровообращение у собак в процессе удлинения голени методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты выполнены на 23 взрослых беспородных собаках, которым через пять дней после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей на уровне середины диафиза осуществляли удлинение голени по 1 мм в день за 4 приёма. Период дистракции составлял 28 дней, период последующей фиксации – 30 суток.

Забор крови, а также исследование гемодинамики в мягких тканях осуществляли в доопе-рационном периоде, через пять дней после операции, на первой, второй, четвертой неделе дистракции и на 30-й день периода фиксации. Исследования в кости проводили после окончания периодов дистракции и фиксации.

Подсчёт числа лейкоцитов производили в камере Горяева. Для морфологического исследования периферической крови использовали окраску препаратов по Романовскому-Гимзе. Содержание эритроцитов и уровень гемоглобина определяли посредством фотоэлектрического эритрогемометра. Подсчёт числа ретикулоцитов осуществляли в мазке крови, окрашенном брил-лианткрезиловым синим [6].

С целью объективизации влияния аппарата Илизарова на клеточный состав белой и красной крови были применены показатель состояния (ПС) и системный индекс красной крови (СИКК), рассчитываемые по лейкограмме и эритрограмме и используемые для оценки динамики адаптационного процесса и активности репаративного остеогенеза [4].

ПС=k^±l±m, nL где e, l, m, n – содержание эозинофиллов, лимфоцитов, моноцитов, нейтрофиллов (соответст- венно) на 105 клеток крови;

k – нормирующий коэффициент, равный 102;

L - количество лейкоцитов в 1 мм3 крови.

СИКК= k х эр х Нб, где k – коэффициент размерности, равный 10-8; эр – количество эритроцитов в мкл крови; Нб – концентрация гемоглобина, г/ л.

Для оценки кровообращения в большеберцовой кости и в мягких тканях использовали классический метод – реовазографию, который дает обобщенную оценку кровотока в конечности [2]. В качестве электродов в кости использовали канюли, изготовленные из обычной инъекционной иглы, которые засверливали с помощью дрели в проксимальный и дистальный отломки большеберцовой кости на расстоянии 1,0-2,0 см. от линии перелома. В качестве электродов в мышце использовали иглы для внутримышечных инъекций, которыми пронизывали мышцы во фронтальной плоскости на расстоянии 5 см друг от друга. Определяли базисное сопротивление тканей (R), индекс периферического сопротивление сосудов (ИПС), амплитуду реовол-ны (А). Исследования проводили при частоте зондирующего тока 46 кгц и силе 1мА. Запись осуществлялась при скорости движения ленты 100 мм/ сек.

Контролем служили результаты исследований, проведённых перед операцией. Из данных составляли невзвешанные вариационные ряды, определяли средние, ошибку, достоверность средних и их различий по Стьюденту.

Рентгенологическое исследование проводилось на второй, четвертой неделе дистракции и через месяц после начала фиксации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

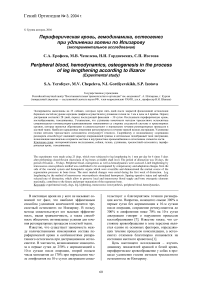

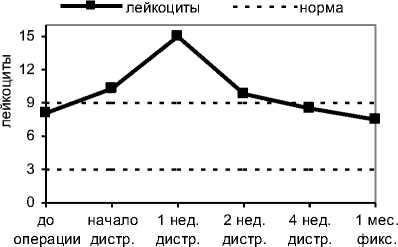

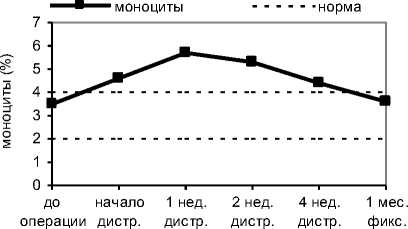

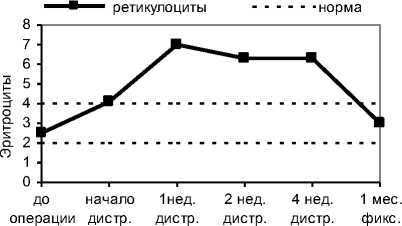

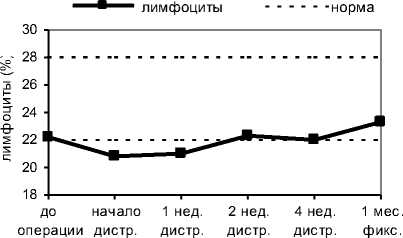

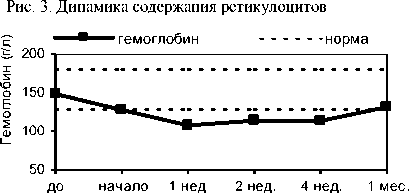

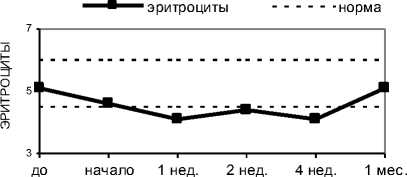

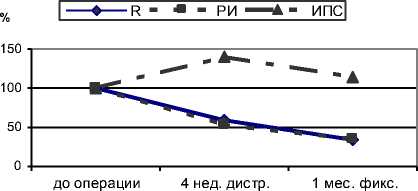

Через пять дней после оперативного вмешательства незначительно повысилось содержание лейкоцитов, моноцитов, палочкоядерных ней-трофиллов и ретикулоцитов (рис. 1, 2, 3), а число лимфоцитов, напротив, незначительно уменьшилось (рис. 4). Уровень гемоглобина и количество эритроцитов достоверно снизился, оставаясь при этом на нижней границе нормы (рис. 5, 6). Статистически значимые изменения были зарегистрированы в отношении ПС и СИКК (табл. 1). Оба показателя уменьшились и составили 71 и 78% соответственно от исходных данных. Базисное сопротивление тканей сегмента конечности снизилось на 34%, уменьшился индекс периферического сопротивления сосудов. Амплитуда реовазограмм после оперативного вмешательства составила 38% от до- операционных значений и сохранялась на этом уровне в течение первых семи суток дистракции.

На седьмой день удлинения картина периферической крови характеризовалась наличием умеренно выраженного лейкоцитоза, моноцито-за, сдвигом лейкоцитарной формулы влево (рис. 1, 2). На 180% по сравнению с исходным уровнем увеличилось число ретикулоцитов (рис. 3), снизился уровень гемоглобина, количество эритроцитов достоверно уменьшилось (рис. 5, 6). К этому сроку ПС и СИКК достигли минимальных значений (69 и 58% соответственно) (табл. 1). Увеличился индекс периферического сопротивления сосудов, базисное сопротивление оставалось низким.

Рис. 1. Динамика содержания лейкоцитов

Рис. 2. Динамика содержания моноцитов

Рис. 4. Динамика содержания лимфоцитов

операции дистр. дистр. дистр. дистр. фикс.

Рис. 5. Динамика уровня гемоглобина

операции дистр. дистр. дистр. дистр. фикс.

Рис. 6. Динамика содержания эритроцитов

Примечание: пунктирными линиями обозначены нормативные границы исследуемого показателя.

Таблица 1

Показатели крови и гемодинамики в мышце в процессе удлинения голени методом чрескостного остеосинтеза

|

Показатели |

Сроки наблюдения |

|||||

|

до операции |

начало дистракции |

1-я неделя дистракции |

2-я неделя дистракции |

4-я неделя дистракции |

1 месяц фиксации |

|

|

ПС М±м |

3,5±0,36 |

2,5±026* |

2,4±0,32* |

3,3±0,52 |

3,8±0,42 |

3,8±0,49 |

|

% |

100 |

71 |

69 |

94 |

109 |

109 |

|

СИКК М±м |

7,6±0,39 |

5,9±0,51* |

4,4±0,52* |

5,0±0,73* |

4,7±0,42* |

6,7±0,25* |

|

% |

100 |

78 |

58 |

66 |

61 |

88 |

|

R ом М±м |

263±13 |

173±9 |

190±11 |

253±19 |

234±11 |

253±10 |

|

% |

100 |

66 |

72 |

96 |

89 |

96 |

|

А ом М±м |

0,08±0,02 |

0,03±0,01 |

0,03±0,006 |

0,05±0,009 |

0,05±0,007 |

0,06±0,011 |

|

% |

100 |

38 |

38 |

62 |

62 |

75 |

|

ИПС М±м |

0,36±0,03 |

0,33±0,06 |

0,38±0,06 |

0,44±0,04 |

0,42±0,04* |

0,50±0,03** |

|

% |

100 |

92 |

106 |

122 |

117 |

139 |

Примечание: * - p<0,05 различия достоверны по отношению к соответствующим показателям дооперационного периода.

На 14-й день дистракции практически нормализовалось содержание лейкоцитов и лимфоцитов (рис. 1, 4). Со стороны других показателей красной и белой крови выраженных изменений по сравнению с предыдущим этапом зарегистрировано не было. Амплитуда реовазо-грамм компенсаторно возросла, но не достигла исходных значений. До конца эксперимента оставался высоким индекс периферического сопротивления сосудов.

Рентгенологически через 14 дней дистракции в большинстве опытов в диастазе были видны тени костных отделов регенерата высотой 8-10 мм продольно исчерченной структуры.

Костные отделы регенерата разделяла срединная зона просветления с неровными зубчатыми краями высотой 1-10 мм. Поперечник регенерата, как правило, был меньше поперечника прилежащих концов отломков на 1-2 мм в одной или, чаще, в обеих проекциях рентгенснимков. Костномозговая полость отломков была заполнена плотной тенью эндостальных регенератов, которые простирались вглубь каждого фрагмента на 7-35 мм.

К окончанию периода дистракции анемия сохранялась. Уровень гемоглобина и содержание эритроцитов было ниже нормы (рис. 5, 6). Оставалось повышенным число ретикулоцитов (250% от исходного уровня) (рис. 3). Нормализовался ПС. Наметилась тенденция к восстановлению гемодинамических показателей в мягких тканях. В костной ткани к этому сроку базисное сопротивление составило 59%, амплитуда реоволны – 53% от дооперационного уровня (рис. 7).

сроки исследования

Рис. 7. Изменения показателей гемодинамики в большеберцовой кости

К 28 дням удлинения на рентгенограммах диастаз на большем своем протяжении был заполнен тенями дистракционного регенерата продольно исчерченной структуры, поперечник которого в основном был больше на 0,5-2 мм или равен поперечнику концов фрагментов. Высота костных отделов достигала 8-13 мм. Разделяющая их "зона роста" высотой 2,5-7 мм была пересечена трабекулярными тенями. Дополнительные зоны просветления протяженностью 13 мм выявлены в шести наблюдениях. Эндостальная реакция в костномозговой полости фрагментов затухала и определялась преимущественно в дистальном фрагменте.

Через 30 дней фиксации показатели белой крови (лейкоциты, моноциты, лимфоциты) находились в пределах нормальных значений (рис. 1, 2, 4). Палочкоядерные нейтрофиллы оставались повышенными. Их число составляло 149% от дооперационного уровня. Отмечена положительная динамика со стороны показателей красной крови: нормализовалось число ретикулоцитов и эритроцитов (рис. 3, 6), уровень гемоглобина достиг нижней границы нормы (рис. 5). СИКК составил 88% от контрольного значения (табл. 1.). Нормализовалась величина базисного сопротивления, индекс периферического сопротивления сосудов превышал контрольный уровень на 39%. В большеберцовой кости ИПС почти достиг своего первоначального значения, базисное сопротивление и амплитуда реоволны оставались на низком уровне. На протяжении эксперимента цветной показатель колебался в пределах 0,8-0,95.

Через 30 дней фиксации костные отделы регенерата увеличивались по протяженности до 11-16 мм, их разделяла зона просветления высотой 0,5-2 мм, которую на 1/2 и 2/3 замещали трабекулярные тени в виде густой сети. В отдельных опытах "зона роста" была полностью замещена костными структурами. У оснований костных отделов регенерата выявляли дополнительные зоны просветления. По периферии регенерата определялись контуры формирующейся корковой пластинки, которые, как правило, прерывались на уровне срединной зоны просветления. Эндостальная реакция в костномозговой полости фрагментов не определялась.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Реакция организма на операционную травму запускается афферентацией из очага повреждения в центры нейро-гуморальной регуляции. Местные условия играют роль не только пускового звена адаптационного процесса, но в значительной мере определяют и продолжительность его отдельных фаз. Чрескостный остеосинтез по Илизарову – мощный фактор воздействия на местные условия, способный значительно интенсифицировать адаптационный процесс [4, 8].

В процессе дистракционного остеосинтеза наблюдаются количественные изменения содержания лейкоцитов, моноцитов, лимфоцитов, нейтрофиллов, а также числа ретикулоцитов на фоне незначительной анемизации организма [7]. Фазовые изменения периферической крови от- ражают характер течения остеогенеза и позволяют косвенно судить о травматичности оперативного вмешательства. Изменения, отмеченные в течение первых пяти суток после остеосинтеза, носят характер посттравматического стресса. На гемограмме регистрируется лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопения, анемия, что соответствует классической стадии тревоги [4]. В то же время, наблюдаемые изменения являются умеренными. В течение первой недели дистракции сдвиги в лейкофор-муле и на эритрограмме достигают наибольшей степени выраженности. При этом число ретикулоцитов и моноцитов не превышает критические значения (300%), количество лимфоцитов снижается незначительно. Данные изменения обусловлены реакцией на дистракцию и свиде- тельствуют о стимуляции гемопоэза. Далее исследуемые показатели начинают возвращаться к физиологическому уровню, при этом ретикуло-цитоз и моноцитоз сохраняются до окончания периода дистракции. Регистрируемая в период удлинения анемия носит нормохромный характер и обусловлена наличием изменений в активности эритропоэза, связанных с костеобразованием [5]. На этапе фиксации основные показатели периферической крови не выходят за пределы нормы. Сохраняется умеренное увеличение содержания палочкоядерных нейтрофиллов.

Непосредственное участие моноцитов в регенераторных процессах cвязано с разнообразными патофизиологическими механизмами ос-теокластической резорбции новообразованных участков костной ткани к концу дистракции и в периоде фиксации, а также с выработкой этими клетками гуморальных индукторов остеогенеза. Не менее важна в регенерации кости роль лимфоцитов, участвующих в стимуляции кроветворения во вновь образованном костном мозге, а также в выработке медиаторов регенерации, в том числе и остеокластактивирующего фактора. Несмотря на отсутствие увеличения их числа в периферической крови в процессе регенерации кости, наблюдается возрастание активности важнейших энергетических ферментов - дегидрогеназ, что свидетельствует об усилении энергетического обмена и биосинтеза белка. В основные периоды остеогенеза возрастает число нейтрофиллов периферической крови. В процессе костеобразования нейтрофиллы выступают не только в роли основных клеточных элементов асептического воспаления, но и как источники биологически активных веществ, являющихся индукторами репаративной регенерации. Кроме того, нельзя исключить и возможность трансформации нейтрофиллов в клетки остеогенеза [7].

По данным физиологических исследований, изменения показателей гемодинамики отмечены как в икроножной мышце, так и в большеберцовой кости. Гемодинамические изменения наибольшей степени выраженности регистрировались в большеберцовой кости. В диастазе между отломками к концу дистракции объём сосудистого русла увеличивался почти в 2 раза, что объясняется особенностями внутрикостной сосудистой сети дистракционного регенерата [3].

ВЫВОДЫ

-

1. Удлинение конечности методом чреско-стного остеосинтеза сопровождается компенсаторно-адаптационными изменениями со стороны сосудистой системы и кроветворных органов, которые являются обратимыми и свидетельствуют о нормальном течении регенераторных процессов в костной ткани.

-

2. Наиболее выраженные изменения регистрируются в течение первой недели дистракции.

-

3. Удлинение голени методом чрескостного остеосинтеза стимулирует гемопоэз.

-

4. Дистракционный остеосинтез сопровождается изменениями гемодинамических показателей как со стороны икроножной мышцы, так и большеберцовой кости. В большеберцовой кости изменения кровообращения более выражены

-

5. Скорейшему и полноценному созреванию регенерата способствуют щадящий характер операционной травмы и режим дистракции, позволяющие максимально сохранить местное и внутрикостное кровоснабжение и остеогенные элементы кости.

-

6. Комплексная оценка репаративного остеогенеза при чрекостном остеосинтезе рентгенологическими, гематологическими, гемодинамическими методами позволяет получить информацию о динамике адаптационного процесса и активности регенерации костной ткани.

вследствие функциональных особенностей сосудистого русла дистракционного костного регенерата.