Периферическая микроциркуляция у пациентов старше 60 лет с хронической ишемией нижних конечностей

Автор: Каменская Оксана Васильевна, Клинкова Ася Станиславовна, Карпенко Андрей Анатольевич, Караськов Александр Михайлович, Стародубцев Владимир Борисович, Зейдлиц Галина Александровна

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Ангиология и сосудистая хирургия

Статья в выпуске: 3 т.17, 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследован периферический микроциркуляторный кровоток (МЦК) методом лазер-допплеровской флоуметрии у 146 пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) II Б–IV стадии по классификации Покровского – Фонтейна. Цель исследования – изучить состояние периферического МЦК при функциональных пробах у пациентов старше 60 лет с ХИНК II Б–IV стадии до и после реваскуляризации артерий нижних конечностей. С возрастом у больных ХИНК отмечаются снижение фоновых показателей периферического МЦК и прогрессирование нарушений регуляторных механизмов и функциональных резервов микроциркуляции, характеризующихся выраженной парадоксальной реакцией микроциркуляторного русла при ортостатической пробе. В ранний послеоперационный период у пациентов пожилого возраста остаются сниженными функциональные резервы и механизмы регуляции МЦК, что отражается в сохранении высокой доли и степени выраженности парадоксальной реакции кровотока при ортостатической пробе.

Микроциркуляция, ишемия нижних конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/142140550

IDR: 142140550 | УДК: 616.13-004.6:612.135-008

Текст научной статьи Периферическая микроциркуляция у пациентов старше 60 лет с хронической ишемией нижних конечностей

ВАК 14.01.26

Поступила в редколлегию 9 апреля 2013 г.

Исследован периферический микроциркуляторный кровоток (МЦК) методом лазер-допплеровс-кой флоуметрии у 146 пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) II Б–IV стадии по классификации Покровского – Фонтейна. Цель исследования – изучить состояние периферического МЦК при функциональных пробах у пациентов старше 60 лет с ХИНК II Б–IV стадии до и после реваскуляризации артерий нижних конечностей. С возрастом у больных ХИНК отмечаются снижение фоновых показателей периферического МЦК и прогрессирование нарушений регуляторных механизмов и функциональных резервов микроциркуляции, характеризующихся выраженной парадоксальной реакцией микроциркуляторного русла при ортостатической пробе.

В ранний послеоперационный период у пациентов пожилого возраста остаются сниженными функциональные резервы и механизмы регуляции МЦК, что отражается в сохранении высокой доли и степени выраженности парадоксальной реакции кровотока при ортостатической пробе. Ключевые слова: микроциркуляция; ишемия нижних конечностей.

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (ОААНК) составляет до 7,5% от числа всех хирургических заболеваний. Частота его возникновения зависит в первую очередь от возраста и составляет 2,5% у лиц от 40 до 59 лет и 18,8% у лиц старше 70 лет [1]. В пожилом и старческом возрасте атеросклероз становится основным видом патологии, а сопряженные с ним заболевания выходят на первое место в структуре общей смертности [2]. Не уменьшается число пациентов с критической ишемией нижних конечностей (КИНК), которая составляет основную причину выполнения ампутаций у таких больных. Распространенность КИНК среди населения в целом составляет 2–6%, а для возрастной группы 60–64 лет 7,5%. К тяжелой ишемии нижних конечностей у этой категории больных приводит, как правило, комбинация нарушений гемодинамики в крупных магистральных артериях и в системе микроциркуляции в сочетании с угнетением тканевого метаболизма [3].

Важным параметром, характеризующим функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, является микроциркуляция. Нормальное функционирование органов и организма в целом определяется состоянием отдельных звеньев микро-циркуляторного русла и его регуляторных систем [4]. В настоящее время недостаточно изучены особенности возрастной трансформации МЦК и сосудистой реактивности, требуют дальнейшего совершенствования методологические подходы к изучению морфофункционального состояния микрососудов [5]. На основании вышеизложенного целью нашего исследования стало изучение состояния периферического МЦК при функциональных пробах у пациентов старше 60 лет с хронической ишемией нижних конечностей до и после реваскуляризации артерий нижних конечностей.

Материал и методы

В исследование были включены 146 пациентов мужского пола с мультифокальным атеросклерозом, ОААНК, ХИНК II Б–IV стадии по классификации Покровского – Фонтейна. Средний возраст больных составил 62,7±2,83 года. Критерием исключения было наличие хронической венозной недостаточности, сахарного диабета и системных аутоиммунных заболеваний. Все пациенты поступили в ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешал-кина на плановое оперативное лечение в объеме прямой и непрямой реваскуляризации артерий нижних конечностей.

До и в ближайший срок после оперативного лечения (2–6-е сутки) больным была проведена лазер-допплеровская флоуметрия

(ЛДФ) нижних конечностей. Регистрация периферического МЦК производилась с использованием лазерно-допплеровского флоуметра фирмы «Transonic Systems Inc» (США) с набором поверхностных датчиков типа «R» (rite angle). Лазер-допплеровская флоуметрия – быстродействующий, неинвазивный, прямой, количественный метод определения величины перфузии крови в ткани в реальном масштабе времени в мл на 100 г ткани в минуту, позволяющий оценить состояние кровотока на капиллярном уровне.

Для оценки функционального состояния микроциркуляции проводилась активная ортостатическая проба (переход из положения лежа в положение стоя), отражающая патофизиологические нарушения при заболеваниях сосудов нижних конечностей. Проба позволяет оценить венулоартериолярную реакцию в микроциркуляторном русле, которая осуществляется за счет гемодинамического механизма, обусловленного собственной чувствительностью прекапиллярных сфинктеров [6, 7]. При проведении ортостатической пробы датчик фиксировали на подошвенной поверхности I пальца стопы. Регистрировали исходные показатели МЦК в положении пациента лежа в течение 3 мин при температуре окружающей среды 24 °С и физическом покое пациентов с предварительным отдыхом в течение 15 мин. Затем регистрировали МЦК в вертикальном положении пациента в течение первых 2 минут. Проба дает представление о зависимости между центральным и периферическим механизмами регуляции кровотока. В норме переход из горизонтального положения в вертикальное вызывает уменьшение кровотока в нижних конечностях. Изменение кровотока при ортостазе регулируется венулоартериолярным аксон-рефлексом и миогенным тонусом с включением очень небольшого центрального компонента (вазоконстрикция). У здоровых лиц снижение показателя МЦК при переходе из горизонтального положения в вертикальное достигает 30–45% и происходит в течение первых 20–25 секунд [8].

При изучении показателей ЛДФ определяли среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции (M±m). Одновременно с измерением МЦК в горизонтальном положении, а затем при ортостазе регистрировали основные показатели гемодинамики: систолическое и диастолическое артериальное давление (САД, ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС).

До оперативного лечения пациентам проводили общий клинический анализ крови, биохимический анализ крови с определением липидного спектра, реологический анализ крови (протромбиновый индекс – ПТИ, время свертывания крови).

Статистическая обработка результатов проведена с помощью программного пакета Statictica 6.0. Проверка нормальности распределения проводилась с использованием критерия Шапиро – Уилка. Использовали параметрические методы статистики. Полученные данные представлены в виде средних значений и ошибка среднего (M±m). Для определения разли- чий между группами использовали t-критерий Стьюдента. Для всех проведенных анализов различия считали достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты

Больные были разделены на две группы: в первую вошли 86 пациентов в возрасте до 60 лет включительно (средний возраст 51±1,3), вторую группу составили 60 пациентов старше 60 лет (средний возраст 68,2±1,5).

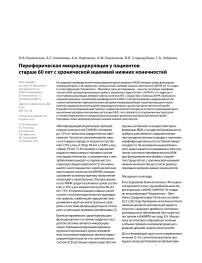

При анализе исходного состояния периферического МЦК было выявлено, что до операции на пораженной конечности у больных 1-й группы исходный уровень микроциркуляции был статистически значимо выше по сравнению с пациентами 2-й группы, что составило 9,2±1,14 и 5,1±0,80 мл/(100 г · мин); p<0,05. При переходе из горизонтального положения в вертикальное в 1-й группе пациентов на 1-й минуте ортостатической пробы было выявлено увеличение среднего показателя МЦК, выраженное в процентах по отношению к исходному фону, что составило чуть более 140%. На 2-й минуте пробы было выявлено снижение МЦК в процентном отношении к исходным показателям, что составило 92,5% от фона (рисунок).

Таким образом, на 1-й минуте ортостатической пробы в 1-й группе пациентов наблюдалась парадоксальная реакция в виде снижения сосудистого тонуса и увеличения объемной скорости МЦК, на 2-й минуте пробы отмечено слабовыраженное увеличение сосудистого тонуса и снижение МЦК на 7,5% от фоновых значений (в норме при переходе из горизонтального положения в вертикальное кровоток снижается на 30–45% в первые 20–25 секунд).

Во 2-й группе пациентов старше 60 лет на 1-й минуте ортостаза отмечалось более выраженное увеличение объемной скорости МЦК по отношению к исходному фону, что составило более 300%. На 2-й минуте пробы регистрировалось незначительное снижение МЦК, при этом уровень микроциркуляции оставался значительно выше фона и составил более 250%. Таким образом, у пациентов старше 60 лет на 1-й и 2-й минутах ортостатической пробы отмечена парадоксальная реакция микроциркуляторного русла в виде снижения сосудистого тонуса и увеличения объемной скорости МЦК.

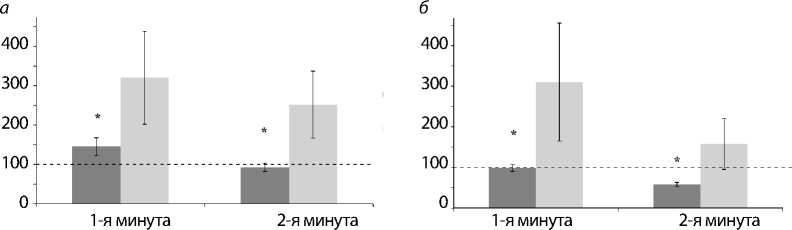

В ближайший срок после реваскуляризации пораженных артерий в 1-й группе пациентов регистрировалась тенденция к увеличению фоновых показателей микроциркуляции (p = 0,08), что составило 12,1±1,14 мл/(100 г · мин). На 1-й минуте ортостатической пробы выявлено незначительное снижение МЦК в процентном отношении к фоновым показателям – 98,9% (рис. 2). Парадоксальная реакция в виде увеличения объемной скорости МЦК на 1-й минуте пробы в этой группе отмечена у 32% больных. До операции парадоксальная реакция на 1-й минуте пробы была выявлена у 42% больных. На 2-й минуте пробы было выявлено более выраженное снижение МЦК в процентном отношении к исходному фону, что в среднем соста-

Резерв МЦК при ортостатической пробе у больных с ХИНК II Б–IV стадии: а – до реваскуляризации магистральных артерий; б – в ближайший срок после реваскуляризации.

Орто еская проба Ортостатическая проба

■ 1-я группа 2-я группа

Показатели гемодинамики у больных с ХИНК II Б–IV стадии различных возрастных групп до и после реваскуляризации пораженных артерий при проведении ортостатической пробы

|

Показатель |

До операции |

После операции |

||||

|

1-я группа (n = 86) |

2-я группа (n = 60) |

1-я группа (n = 86) |

2-я группа (n = 60) |

|||

|

в положе- ортостаз нии лежа |

в положе- ортостаз нии лежа |

в положе нии лежа |

ортостаз |

в положе нии лежа |

ортостаз |

|

|

САД, мм рт. ст. |

116,7±2,6 112,7±2,7 |

117,9±3,8 114,3±2,9 |

119,5±5,7 |

121,8±6,7 |

124,3±6,7 |

119,6±5,5 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

71,2±3,9 73,5±3,8 |

74,2±2,9 76,8±4,6 |

72,9±7,1 |

76,5±6,8 |

70,1±5,9 |

76,8±5,4 |

|

ЧСС, ударов в минуту |

73,4±2,7 75,8±4,5 |

72,7±4,3 74,9±5,2 |

74,6±3,7 |

72,7±4,9 |

68,9±6,8 |

71,7±5,9 |

вило 58% от исходных значений, эти данные статистически значимо отличались от дооперационных показателей (p<0,05). На 2-й минуте пробы парадоксальная реакция была только у 15% больных. До оперативного лечения парадоксальная реакция отмечалась у 23% пациентов.

В ближайший срок после реваскуляризации пораженных артерий в группе пациентов до 60 лет отмечены тенденция к увеличению исходных показателей МЦК и улучшение функционального состояния микроциркуляторного русла, что отражалось в более выраженном снижении уровня микроциркуляции при ортостазе, а также в снижении доли пациентов с парадоксальной сосудистой реакцией.

В группе пациентов старше 60 лет в ранний послеоперационный период отмечено статистически значимое увеличение фоновых показателей объемной скорости МЦК по сравнению с дооперационным уровнем – 7,9±0,89 мл/(100 г · мин); p<0,05. При проведении ортостатической пробы также отмечалась парадоксальная реакция микроцир-куляторного русла в виде увеличения объемной скорости МЦК более 300% от исходных значений на 1-й минуте и более 150% на 2-й минуте ортостаза (рисунок). На 1-й минуте пробы парадоксальная реакция отмечалась у 55% больных, на 2-й минуте у 34%. До операции эти показатели на 1-й и 2-й минутах составляли 64 и 45%. Таким образом, у пациентов старше 60 лет в ближайший послеоперационный период сохранялись сниженные функциональные резервы микроциркуляторного русла. При сравнитель- ном анализе периферического МЦК как до, так и в ближайший срок после реваскуляризации был выявлен наиболее высокий фоновый уровень микроциркуляции в группе пациентов до 60 лет по сравнению с группой старшей возрастной категории. В ранний послеоперационный период отмечена тенденция к увеличению исходного уровня микроциркуляции, а также выявлено увеличение исходного уровня МЦК во 2-й группе пациентов. При этом у больных сохранялась выраженная парадоксальная реакция МЦК при ортостатической пробе с достоверными различиями по уровню микроциркуляции с 1-й группой (p<0,05).

При сравнительном анализе показателей гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) между 1-й и 2-й группами до и после операции в покое и при ортостазе статистически значимых отличий не выявлено (p>0,05) (таблица). Также в обеих группах в динамике при перемене положения тела эти показатели не имели достоверных отличий как до, так и после оперативного лечения (p>0,05).

При анализе биохимических показателей крови с определением липидного спектра до оперативного лечения статистически значимых отличий между группами не выявлено (p>0,05). При этом липидный статус пациентов обеих групп был нарушен: в 1-й и 2-й группах содержание триглицеридов составило 1,89±0,12 и 1,93±0,21 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности – 3,74±0,22 и 3,52±0,16 ммоль/л, коэффициент ате-рогенности составил 4,94±0,24 и 4,73±0,28 отн. ед.

По результатам показателей общего клинического анализа крови до операции было выявлено, что в группе пациентов старше 60 лет среднее значение содержания тромбоцитов в процентах статистически значимо выше по сравнению с 1-й группой, что составило 286,7±12,38%, в 1-й группе содержание тромбоцитов – 239,9±11,58% (p<0,05). При анализе реологического статуса крови отличий между группами не было выявлено: cредние значения ПТИ в 1-й и 2-й группах составили 89,7±2,18 и 89,3±1,62% . Время свертывания крови в 1-й и 2-й группах составило 5,0±0,08 и 4,9±0,16 мин (p>0,05).

Обсуждение

Структура и функция капилляро-соединительнотканных структур с возрастом претерпевают существенные изменения. При этом вследствие старческой атрофии уменьшается число капилляров, приходящихся на единицу массы органа. При старении выявляются характерные изменения архитектоники микроциркулятор-ного ложа, которые включают в себя уменьшение капиллярных петель, их утончение и увеличение извитости. Развивается артериоло- и капилляросклероз; усиливается коллагенизация перикапиллярных фибрилл; наблюдаются дистрофические изменения эндотелия капилляров с нарушением их функций: капиллярный кровоток существенно замедляется и образуются стазы.

Итогом выявленных расстройств становится нарушение транскапиллярного обмена и, следовательно, питания всех органов и тканей [9]. Все перечисленные изменения усугубляют и ускоряют течение атеросклеротического процесса у больных ОААНК [10]. По нашим данным, выше-оприведенные изменения в микроциркуляторном русле отражаются в наиболее низкой объемной скорости периферического МЦК в группе пациентов пожилого возраста.

Данные исследователей, занимающихся вопросами гемостаза у лиц пожилого и старческого возраста, свидетельствуют об одном – по мере старения нарушается баланс тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза. С возрастом снижается деформирующая способность эритроцитов. Их жесткость наряду с замедлением скорости тока крови приводит к динамической агрегации, что еще больше усугубляет ишемию ткани [11]. В нашем исследовании между пациентами двух групп не было выявлено статистически значимых отличий по показателям клинического анализа крови кроме содержания тромбоцитов. Тромбоциты первыми реагируют на разрыв атеросклеротической бляшки и составляют основу для формирования артериального тромба [12]. Это следует учитывать для профилактики осложнений атеросклероза, особенно у пациентов старшей возрастной категории. В процессе старения постепенно снижается количество нервных образований, осуществляющих центральную регуляцию сосудистого тонуса на уровне прекапиллярных сфинктеров и артериол. Атеросклеротические изменения и утрата постоянного притока эфферентных тонус-регу- лирующих импульсов приводит к так называемому старческому параличу микроциркуляторного русла [13].

Один из возможных путей решения этой проблемы – изучение сохранности регуляторных механизмов резистивного отдела микроциркулятор-ного русла, что может дать ответ на вопрос, способно ли будет микроциркуляторное русло воспринять новый уровень магистрального кровотока.

Ортостатическая проба, как информативный метод выявления скрытых изменений со стороны сердечно-сосудистой системы и механизмов ее регуляции, используется для оценки адаптационных возможностей и определения функциональных резервов кровотока.

В нормальных условиях при возрастании венозного давления (переход из горизонтального положения в вертикальное) кровоток через большинство капилляров прекращается вследствие закрытия прекапиллярных сфинктеров, коэффициент капиллярной фильтрации при этом падает, предупреждая развитие отека.

Определенную роль в механизме веноартериолярной реакции играет аксон-рефлекс. Веноартериолярная реакция осуществляется за счет гемодинамического механизма, обусловленного собственной чувствительностью прекапиллярных сфинктеров к повышению внутрисосудистого давления (миогенная реакция). Развившаяся при ХИНК артериальная и венозная вазоплегия сопровождается снижением венулоартериолярных реакций кожного кровотока при ортостатической пробе [14, 15]. В нашем исследовании вышеизложенные функциональные изменения микроциркуляторного русла отражаются в парадоксальной реакции микрососудов на 1-й и 2-й минутах ортостатической пробы во 2-й группе пациентов пожилого возраста, что выражается в увеличении объемной скорости МЦК в ответ на возрастание венозного давления. В 1-й группе больных парадоксальные венулоартериолярные реакции менее выражены и доля таких пациентов меньше.

В ближайший срок после реваскуляризации пораженных артерий была выявлена тенденция к увеличению исходных значений объемной скорости МЦК у больных 1-й группы. После операции отмечено улучшение функционального состояния микроциркуляторного русла, отражающееся в более выраженном снижении МЦК в процентном отношении к исходному фону при ортостатической пробе и соответственно в снижении доли парадоксальных венулоартериолярных реакций. Данные изменения отражают сохранность регуляторных механизмов резистивного отдела микроциркуляторного русла у этих пациентов.

У пациентов пожилого возраста (2-я группа) в ближайший срок после оперативного лечения отмечено увеличение исходных показателей объемной скорости МЦК. В то же время изначально сниженные функциональные резервы и механизмы регуляции МЦК у данной категории больных сохраняются в ранний период после реваскуляризации. Это отражается в зна- чительном увеличении МЦК в процентном отношении к исходному фону на 1-й и 2-й минутах ортостатической пробы и в большой доли пациентов с парадоксальной венулоартериолярной реакцией на ортостаз.

Выводы

-

1. Возрастные изменения микрогемоциркуляции значительно усугубляют течение ОААНК, что отражается в снижении фоновых показателей объемной скорости МЦК в нижних конечностях.

-

2. С возрастом у больных ОААНК отмечается прогрессирование нарушений регуляторных механизмов и функциональных резервов МЦК, характеризующиеся выраженной парадоксальной реакцией микроциркуляторного русла на 1-й и 2-й минутах ортостатической пробы.

-

3. В ранний послеоперационный период у пациентов пожилого возраста остаются сниженными функциональные резервы и механизмы регуляции МЦК, что отражается в сохранении высокой доли и степени выраженности парадоксальной реакции кровотока на 1-й и 2-й минутах ортостатической пробы.

Список литературы Периферическая микроциркуляция у пациентов старше 60 лет с хронической ишемией нижних конечностей

- Дуданов И.П., Капутин М.Ю., Карпов А.В. Критическая ишемия нижних конечностей в преклонном и старческом возрасте. Петрозаводск, 2009.

- Лещенко И.Г. Очерки гериатрической хирургии. Самара, 2001. Т. 22. С. 141-145.

- Alcendor R.R. et al.//Circ. Res. 2007. V. 100 (10). P. 1512-1521.

- Gates P.E., Strain W.D., Shore A.C.//Experimental. Physiology. 2009. № 3. P. 311-316.

- Кательницкая Л.И., Хаишева Л.А., Плескачев С.А.//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2006. № 6. С. 17-22.

- Сидоров В.В., Сахно Ю.Ф.//Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2003. № 2. С. 122-127.

- Козлов В.И. Метод лазерной допплеровской флоуметрии. М., 2001.

- Азизов Г.А.//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2006. № 5. С. 37-43.

- Беленкова Ю.Н., Оганова Р.Г.//Кардиология: национальное руководство. М., 2007.

- Дибиров М.Д., Терещенко С.А., Дибиров А.А. и др.//Ангиология и сосудистая хирургия. 2007. № 2. С. 53-54.

- Азизов Г.А., Дуванский В.А., Гагарин Е.Н. и др.//Мат. межд. науч. конф. Ярославль. 2011. С. 30.

- Корымасов Е.А., Казанцев А.В.//Всерос. конф. «Тромбозы, кровоточивость, ДВС-синдром: современные подходы к диагностике и лечению». М., 2008. С. 69-70.

- Тихонова И.В., Танканаг A.B., Косякова Н.И. и др.//Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 91. № 11. С. 1305-1311.

- Пашенцева Е.В., Поляков С.В., Григорьев В.М. и др.//Актуальные вопросы кардиологии: Сб. научных трудов. Чебоксары, 2008. С. 118-120.

- Каменская О.В., Карпенко А.А., Клинкова А.С. и др.//Патология кровообращения и кардиохирургия. 2012. № 2. С. 59-64.