Периферия золотой орды в Подонье

Автор: Цыбин М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327988

IDR: 14327988

Текст статьи Периферия золотой орды в Подонье

Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. XV, вып. 1.

Пряхин АД., 1963. Отчет к Открытому листу № 56 на право производства археологических разведок в пределах Воронежской и Липецкой областей в 1962 г. И Архив музея археологии ВГУ.

Пряхин АД., 1963. Археологические памятники боршевской культуры на р. Воргол // Вопросы истории славян. Воронеж.

Пряхин АД., 1995. Археология и археологическое наследие. Воронеж.

Родословная книга, М., 1787. Ч. 1.

Тропин Н.А., 1991. Отчет об исследованиях на территории Липецкой области в 1990 г. И АрхивИА. Р-1. № 15898.

Тропин НА., 1999. Елецкая земля в ХП-XV вв. Елец.

Тропин НА., 2003. Раскопки Лавского селища близ Ельца И КСИА. Вып. 214.

Цыбин М.В., 1987. Юго-восточная окраина Руси в ХП-XIV вв. (по данным археологии): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев.

М.В. Цыбин

ПЕРИФЕРИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В ПОДОНЬЕ

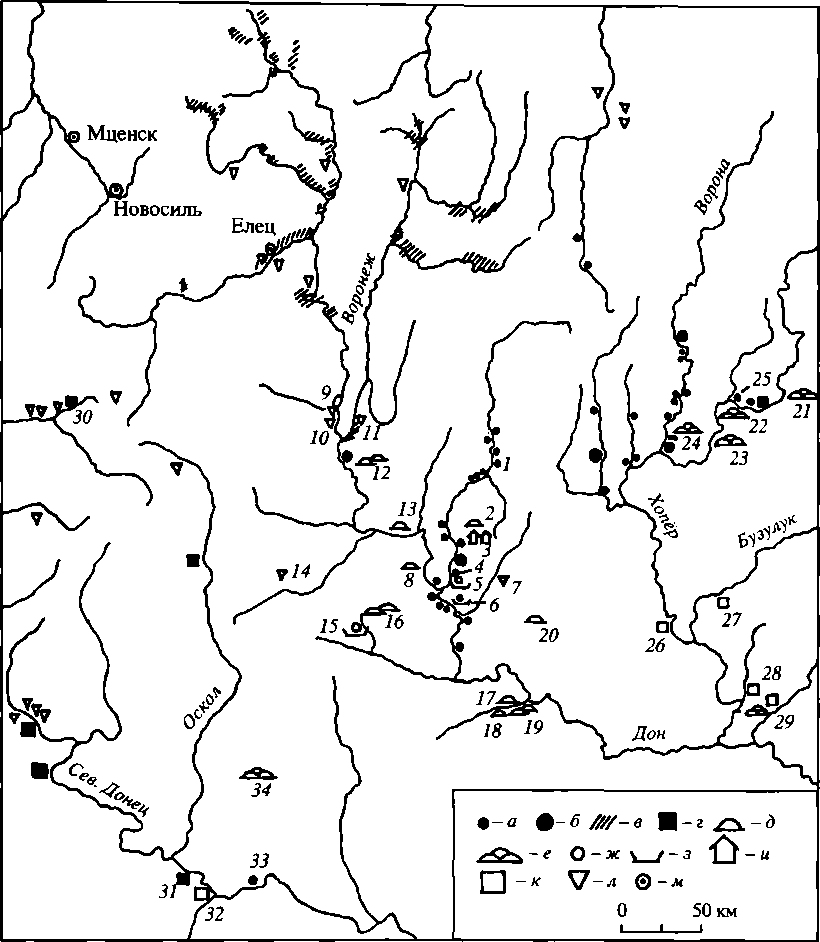

Двадцать лет назад вышли в свет работы В.Л. Егорова, в которых рассмотрена проблема границ Золотой Орды, в том числе и в Подонье (Егоров, 1985а; 19856). По мнению автора, владения Орды включали Верхнее Подонье. Основанием для такого вывода явились немногочисленные данные письменных источников. Историки обращались к этому вопросу, высказывая противоположные суждения в интерпретации письменных источников (см., например: Хорошкевич, 1980; Амелькин, 2000; Памятники..., 1998. С. 17. Примеч. 9, 14 В.А. Кучкина). Не прояснили его и широкомасштабные археологические исследования на Куликовом поле (Гоняный, 2003) и в других районах Верхнего Подонья. Государственная принадлежность этой территории не нашла отражения в археологических материалах. Верхнее Подонье во второй половине ХШ - XTV в. представляло собой этническую территорию древнерусского населения (рис. 1). Здесь выявлены и исследованы

Рис. 1. Карта расположения археологических памятников на периферии Золотой Орды в Подонье а - селище с древнерусской керамикой (в ряде случаев - и с золотоордынской); б - группа селищ с древнерусской керамикой; в - участки концентрации древнерусских селищ в Верхнем Подонье (по работам М.И. Гоняного, Н.А. Тропина, результатам исследований экспедиции Воронежского госуниверситета); г - поселение с древнерусской (керамикой “древнерусского облика") и с золотоордынской керамикой на городищах предшествующего времени; д - подкурганное кочевническое погребение; е - курганный кочевнический могильник; ж - поселение золотоордынского круга; з - грунтовой могильник золотоордынского круга; и - золотоордынский мавзолей; к - золотоордынское поселение с постройками из кирпича;

л - клад золотоордынских монет; м - летописные города XTV в.

1 - Дрониха; 2 - Новый Буравль (Сафоновка); 3 - Красный; 4 - Антиповка; 5 - Таганский; 6 - Затон I; 7 - Воронцовка; 8 - Марки; 9 - с. Семилуки; 10 - Девица; 11 - г. Воронеж, Отрожки; 12 - Олень-Колодезь; 13 - Лиски; 14 - Нижнепокровское; 75 - Новохарьковка; 76 - Караяшник; 17 - Вервековка (Ш Богучарский могильник); 18 - Лофицкое; 19 - Дьяченково (Высокая Гора); 20 - Новомеловатка; 21 - Ключи; 22 - Лесное (Свинуха); 23 - Третьяки; 24 - Власовский; 25 - Инясево; 26 - Тишанское; 27 - Дурнов-ское; 28 - Кумылженское; 29 - Глазуновская; 30 - Бесединское (Ратское); 31 - Царино; 32 - Казачья Пристань (Райгородок); 33 - Зливки; 34 - Нижняя Дуванка многочисленные древнерусские памятники (поселения и грунтовые могильники) (см., например: Гоняный, 2003; Тропин, 2000). Погребений кочевников и собственно золотоордынских памятников на этой территории пока не обнаружено. Последние известны в Среднем Подонье (к югу от устья р. Воронеж). Их ареал и очерчивает собственно периферию Орды в этом регионе (рис. 1).

Наиболее ярким достижением последнего времени являются открытия погребений кочевой аристократии. Два погребения (мужское и женское) исследованы К.Ю. Ефимовым у с. Олень-Колодезь Каширского р-на Воронежской обл. Они выделяются богатством погребального инвентаря; в погребении воина найдены предметы вооружения, в том числе шлем и золоченая кольчуга, колчан с золочеными стрелами, инкрустированный золотом топорик; серебряный поясной ковш с ручкой в виде протоми дракона, пояс с серебряными с позолотой бляхами, на которых изображены барсы; в женском погребении - предметы конской упряжи, украшения, серебряная чаша, медный казан {Ефимов, 1999; 2000). Еще два богатых погребения (мужчины и женщины) были исследованы в 1990 г. А.А. Бойковым у с. Дьяченково Богучарского р-на Воронежской обл. По составу погребального инвентаря эти погребения сходны с погребениями у с. Олень-Колодезь (Кравец, Березуцкий, Бойков, 2000). Предполагаемая дата этих двух памятников - конец XIII - первая половина XIV в. Видимо, они отражают процесс формирования кочевой элиты Орды. С этим кругом памятников связано и одно из погребений во Власовском могильнике (Грибановский р-н Воронежской обл.) (Березуцкий, 1988; Крамаровский, 2002. С. 49, 50).

В изучении памятников кочевников выделяются раскопки курганного могильника у с. Третьяки Борисоглебского р-на Воронежской обл., проведенные в середине 1980-х годов под руководством К.Ю. Ефимова. Было изучено десять средневековых курганов, в девяти из которых погребения могут быть отнесены к золотоордынскому времени (Винников, Ефимов, Цыбин, 1993). Важным представляется и введение в научный оборот материалов раскопок Н.К. Арзютова (1931 г.) могильника у с. Лесное Балашовского р-на Саратовской обл. Ряд погребений этого могильника относится к золотоордынскому времени (Гарустович, Ракушин, Яминов, 1998. С. 195-203; о других памятниках этого района см.: Хреков, 2003). С точки зрения выяснения северных пределов кочевий интересно случайно обнаруженное недавно погребение XIV в. в г. Лиски.

Золотоордынские памятники с остатками кирпичных построек в Среднем Подонье находятся в нижнем течении Хопра и Медведицы в Волгоградской обл. Сохранились сведения о следующих из них: поселение Тишанское на правом берегу р. Тишанка (правый приток Хопра), в районе ее устья, на месте х. Красный (сейчас Красновский) (Коршиков, 1985. С. 123; Егоров, 1985а. С. 91); поселение Дурновское на левом берегу р. Бузулук (левый приток Хопра), у населенного пункта Дурновский (Егоров, 1985а. С. 91); поселение Кумылженское на левом берегу р. Кумылга (левый приток Хопра), у ст. Кумылженская (Егоров, 1985а. С. 92); поселение Глазуновское на правом берегу р. Медведица, у ст. Глазуновская (Коршиков, 1985. С. 125; Мамонтов,

Ситников, 1995; Егоров, 1985а. С. 91). Ни один из этих памятников не раскапывался, кроме того, они сильно разрушены. Поэтому особое значение для изучения собственно золотоордынских памятников имеет комплекс из двух кирпичных построек у п. Красный Бобровского р-на Воронежской обл. Он расположен на правом берегу р. Мечеть (левый приток Битюга). Одно из зданий было частично исследовано в 1948 г. В.П. Левашевой. Под полом здания она обнаружила несколько мусульманских захоронений. На берегу р. Мечеть ею был исследован горн для обжига кирпича (Левашева, I960). В 2002 г. археологической экспедицией Воронежского госуниверситета под руководством автора были полностью вскрыты остатки второго мавзолея. По частично сохранившемуся фундаменту удалось установить, что мавзолей имел общие размеры примерно 21,5 х 10,5 м и был ориентирован по линии ЮЮЗ-ССВ. При строительстве здания были в основном использованы квадратные кирпичи размерами 23,5-24 х 23,5 - 24 х 5-6 см. Фундаментные кирпичи укладывались на материковый суглинок на глиняном растворе. Толщина фундамента достигала 1,8 м. Основу плановой структуры мавзолея составляло прямоугольное помещение размерами около 14,5 х 10,5 м, разделенное стеной на две камеры: видимо, усыпальницу (“гур-хана”) и место оплакивания (“зиярат-хана”). В “гур-хане” находилась полностью ограбленная гробница, имевшая размеры 4,5 х 4,6 м и углубленная в материк до 1,5 м. На полу гробницы местами сохранились кирпичи. Рядом с центральной гробницей выявлены два более поздних по времени погребения. Одно из них, перерезавшее стену гробницы, было также разрушено. Второе совершено в узкой могильной яме в деревянном гробу, обитом кожей и скрепленном железными скобами. Погребение было перекрыто кирпичами. Ориентировка погребенного - запад-северо-запад.

С северо-северо-восточной стороны к “гур-хане” было пристроено прямоугольное помещение, размерами около 5 х 4 м, в котором, судя по находкам костей человека и двух бронзовых бубенчиков, также совершались захоронения. Длинные стены мавзолея с юго-юго-западной стороны оканчивались пилонами. Вход, видимо, перекрывался аркой, которая вместе с пилонами образовывала портал, украшенный мозаикой на кашине. Непрозрачная полива плиток имела чаще всего бирюзовый, ультрамариновый, белый цвета. Встречались плитки, покрытые тонкой золотой фольгой по белой поливе. Орнаментация мозаик представлена растительными узорами, геометрическими фигурами и, возможно, буквами. За пределами мавзолея выявлены три погребения в узких могильных ямах с западной ориентировкой. В одном из них найдены пять дирхемов, четыре из которых относятся к 80-90-м годам XIV в. (Токтамыш; определение В.Ю. Гончарова). Упадок этого центра кочевого улуса, относится, видимо, к началу XV в. В округе мавзолеев удалось выявить синхронное им поселение XIV в. с русской и золотоордынской керамикой.

В последнее время в Среднем Подонье выделен новый тип памятников золотордынского периода — грунтовые могильники (Новохарьковский и Таганский). Новохарьковский могильник, открытый Т.Ю. Березуцкой, расположен у с. Новохарьковка Ольховатского р-на Воронежской обл., на дюн- ном всхолмлении в пойме правого берега р. Ольховатка. Раскопки проводились Т.Ю. Березуцкой (1994 г.) и А.З. Винниковым (1995-1997 гг.). На изученной площади (более 800 м2) исследовано 147 погребений. Комплексный анализ материалов могильника проведен группой археологов (А.З. Винников, М.В. Цыбин, И.В. Волков) и антропологов (Т.И. Алексеева, А.П. Бужи-лова, М.В. Козловская, М.В. Медникова, Г.В. Лебединская) (Новохарьковский могильник, 2002). Погребения на площади могильника располагаются неправильными рядами. Они находятся в почвенном слое, на уровне материка, в материке. Ямы имели подпрямоугольную и овальную форму. Примерно в 30% погребений фиксируются внутримогильные деревянные конструкции (“рамы” из досок, плахи). Лишь два погребения парные. Погребения с западной ориентировкой с отклонением к югу или северу составляют около 82%. Для погребенных характерно положение на спине; лишь в единичных случаях можно говорить о легком развороте на правый бок. Положение рук погребенных не отличается стабильностью: кисти рук лежали на животе, на костях таза, на груди, на плечах, обе руки могли быть вытянуты вдоль тела. Погребальный инвентарь был лишь в половине погребений. В его составе нет орудий труда (за исключением наперстка), предметов вооружения, конской упряжи. Найдены лишь украшения и детали одежды: витые и пластинчатые браслеты, щитковосрединные перстни, подвески (округлые, округлые с петелькой на одном из концов, в виде знака вопроса), нашивные бляшки, подвеска в форме трилистника, фрагмент подвески-медальона, обломки зеркал, амулетница (?), пуговицы, стеклянные бусины и бусины из горного хрусталя и сердолика, раковины каури. Металлические изделия изготовлены из бронзы и серебра, в ряде случаев покрыты позолотой.

Хронологические рамки функционирования могильника определяются временем существования Золотой Орды. Погребальный инвентарь могильника находит широкие аналогии на памятниках Золотой Орды, Волжской Болгарии, в кочевнических памятниках золотоордынского времени. Примечательно, что на могильнике встречены фрагменты золотоордынской посуды. Для уточнения хронологических рамок могильника интересны материалы расположенного рядом с ним на берегу р. Ольховатки синхронного поселения. В разведочном раскопе получена серия золотоордынской керамики. По определению И.В. Волкова, в ней есть фрагменты сосудов (кувшинов, сосудов с ушками), изготовленных в золотоордынских поволжских центрах, Восточном Крыму, Маджаре, а также фрагменты амфор трапезундской группы. Датировка этой серии определяется XIV в. (видимо, не ранее 30-х годов). Не противоречит такой датировке и инвентарь могильника. Наряду с золотоордынской керамикой на поселении встречена небольшая серия типичных древнерусских гончарных горшков, а также несколько фрагментов от лепных (или лишь правленных на круге) горшков, напоминающих средневековую кочевническую керамику.

Анализ антропологического материала Новохарьковского могильника показал, что мужское население являлось профессиональными всадниками, а скотоводство - ведущей отраслью хозяйства. Кроме того, речь идет о развитой хозяйственной инфраструктуре, неоднородности населения в хозяйст венной жизни и профессиональных занятиях. В археологических материалах могильника нет находок, связанных со всадничеством (отсутствуют предметы конской упряжи, вооружения). Находки двух наперстков (одного на могильнике, второго - на поселении) согласуются с выводами антропологического анализа о занятиях населения шитьем с использованием грубых нитей. Дальнейшие раскопки синхронного могильнику поселения могли бы дать материал для изучения хозяйственной деятельности населения. Пока лишь можно констатировать, что в материалах разведочного раскопа представлены находки, связанные с металлургическим производством (фрагменты сопел, шлаки).

Антропологические материалы Новохарьковского могильника имеют наибольшее сходство с материалами Дмитриевского могильника салтово-маяцкой культуры (р. Короча, Шебекинский р-н Белгородской обл.) (заключение Т.И. Алексеевой, М.В. Козловской). В качестве близкого примера можно привести могильник Мамай-Сурка в Нижнем Поднепровье: население, оставившее его, по данным краниологического анализа, близко населению салтово-маяцкой культуры, аланским сериям Северного Кавказа (Ельников, 2001. С. 163). Необходим сравнительный анализ (и прежде всего антропологический) материалов Новохарьковского могильника и грунтовых могильников на Северском Донце (у сел Сидорово и Маяки Донецкой обл. Украины) и на Нижнем Дону (могильник Мартышкина Балка).

В басссейне Среднего Дона наиболее близок Новохарьковскому могильнику Таганский могильник на р. Битюг, у с. Лосево Павловского р-на Воронежской обл. Памятник открыт и изучался в 1995 г. Ю.П. Матвеевым, в 1998-2001 гг. - Ю.П. Матвеевым и автором (Матвеев, Цыбин, 2004). Помимо погребений эпохи бронзы и раннего средневековья на площади трех раскопов, закладывавшихся на возвышенностях дюнообразного древнего берегового вала, получены материалы XIV в. На раскопе 2 выявлены четыре хозяйственные ямы и остатки наземной постройки с очагом. В ямах найдены кости животных, золотоордынская и древнерусская керамика, нижняя часть каменного жернова (постав), фрагмент его верхней части, абразивы, заготовки для пряслиц и пряслица из стенок золотоордынских сосудов.

На раскопах 1 и 3 зафиксированы погребения жителей поселка (два достоверных погребения на раскопе 1 и 13 - на раскопе 3). Судя по хорошо сохранившимся костякам, погребенные лежали на спине, головой на запад, руки — вдоль туловища или на груди. Погребальный инвентарь представлен перстнем и двумя подвесками (одна - в виде знака вопроса).

Судя по преобладанию золотоордынской керамики, этот комплекс, как и Новохарьковский, можно отнести к кругу золотоордынских. Но характер поселения и этническая принадлежность его жителей требуют уточнений.

Сходство Новохарьковского и Таганского могильников проявляется в их топографическом расположении (на всхолмлениях в пойме), в погребальном обряде, в наличии рядом с могильниками синхроннных поселений, в керамическом комплексе которых представлена золотоордынская и древнерусская керамика. Оба могильника относятся к XIV в.

Сказанное может относиться и к интерпретации материалов многослойного поселения Затон I, расположенного на левом берегу р. Бабочка при впадении ее в Дон у с. Бабка Павловского р-на Воронежской обл., несколько южнее Таганского комплекса (раскопки С.Н. Тапочки в 2001-2003 гг.). На поселении выявлена золотоордынская и русская керамика, а также погребение с тремя монетами Токтамыша, одна из которых датирована 786 г. х. (1384/85 г.) (определение В.Ю. Гончарова).

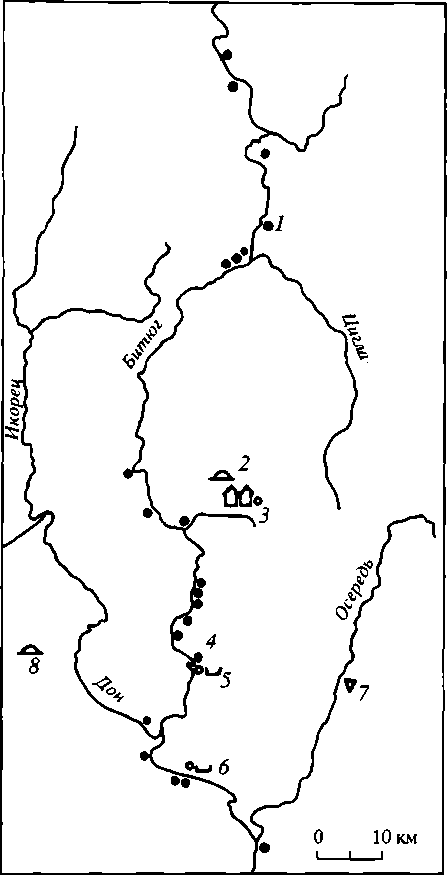

Изучение периферии Золотой Орды в Среднем Подонье ведется сейчас на микрорегиональном уровне. Наиболее перспективным районом в этом плане является Побитюжье (рис. 2). Здесь известны упоминавшиеся выше собственно золотоордынские памятники, кочевническое подкурганное погребение, памятники золотоордынского круга (Таганский могильник и поселение). Выявлены и собственно русские поселения. Так, примерно в двух км к северо-западу от Таганского комплекса, на боровой террасе левого берега р. Битюг, напротив с. Антиповка, находится русское поселение XTV в. Как показали разведочные раскопки, проведенные автором в 1999 г., керамический комплекс поселения включает фрагменты русских горшков, а также немногочисленные фрагменты золотоордынских сосудов (Цыбин, 2001). Не исключено, что это поселение синхронно Таганскому комплексу. Если это так, то мы имеем дело с наиболее близким территориальным соприкосновением русских памятников и памятников золотоордынского круга в Среднем Подонье.

Русские поселения есть и выше по течению Битюга (рис. 2). Характер русских поселков в Побитюжье можно представить по материалам раскопок поселения Дрониха близ с. Тишанка Таловского р-на Воронежской обл. (Винников, Синюк, Цыбин, 1995). Это малодворные поселки, без мощного культурного слоя. В 2004 г. удалось зафиксировать поселение с русской керамикой в устье р. Мечеть, в 9,4 км от комплекса золотоордынских мавзолеев у п. Красный.

Важно подчеркнуть, что все упомянутые выше памятники образуют систему, существовавшую в XIV в. Об этом свидетельствует золотоордынский нумизматический материал, найденный на поселениях с русской керамикой -Шиловском в устье р. Воронеж (три дирхема конца XIV - начала XV в.), Иня-сево в Прихоперье (дирхем и пул Узбека); в кочевнических погребениях -Новомеловатка (дирхем Узбека), Вервековка (Ш Богучарский могильник, курган 2, погребение 2, дирхем Джанибека, Сарай-ал Джедид, 743 г. х. -1342/43 г.), Марки (дирхем Науруза, Гюлистан, 763 г. х. - 1361/62 г.); на собственно золотоордынских памятниках (мавзолей у п. Красный, дирхемы Токтамыша 80-90-х годов XIV в.); на памятниках золотоордынского круга (погребение на поселении Затон I с монетами Токтамыша). Определенно можно говорить о сосуществовании групп населения, оставивших все перечисленные выше категории памятников. Распад этой системы относится к концу XIV - началу XV в. Видимо, с этим процессом связаны клады золотоордынских монет второй половины XIV - начала XV в. (села Воронцовка, Семилуки, Отрожки, Девицы).

Район распространения памятников золотоордынского времени в Побитюжье, видимо, имеет ряд общих черт с районом среднего течения р. Север- ский Донец. На территории последнего выявлено поселение Казачья Пристань у п. Райгородок Славянского р-на Донецкой обл. Украины. В начале XX в. В.Ф. Спесивцев обнаружил здесь остатки построек из кирпича (в том числе, по его мнению, остатки мечети; монеты второй половины XTV в. - 1356-1384 гг.) (Труды..., 1902. С. 356, 372-379, 437, 438). В 1998 г. Э.Е. Кравченко обнаружил на поселении наряду с золотоордынскими материалами небольшое количество керамики “древнерусского облика” {Кравченко, 2000. С. 75, 76). Выразительная серия такой керамики представлена на Царином городище (у с. Маяки Славянского р-на Донецкой обл. Украины). Она датируется находками золотоордынских монет, керамики, фрагментов чугунных котлов {Кравченко, 2000. С. 77-97). Известен в этом районе и грунтовой могильник (возможно, христианский) у поселения Зливки, с которого происходят и находки золотоордынского периода (исследования М.Л. Швецова). Как и в Побитюжье, в районе среднего течения Северского Донца Э.Е. Кравченко выделяет памятники оседлого населения (памятники с керамикой “древнерусского облика” и памятники с собственно золо-

Рис. 2. Карта расположения археологических памятников золотоордынского периода в Побитюжье

тоордынским материалом). В степной полосе среднего Подонцовья из-

Условные обозначения и номера памятников те же, что на рис. 1

вестны и подкурганные кочевниче ские погребения {Красильников, 2001). Дальнейший сопоставительный анализ этих районов представляется весьма перспективным.

Еще один район для перспективного сопоставительного анализа - округа Курска. Для выяснения этнокультурной ситуации на периферии Золотой Орды важны материалы исследования Ратского комплекса (раскопки В.В. Енукова 1990-1992 гг.) {Внуков, 1994). Здесь наряду с русской встречена и золотоордынская керамика. Причем, по мнению В.Ю. Коваля, этот памятник выделяется необычайно большим количеством последней. В золо тоордынской керамической серии представлена неполивная и поливная

(с бирюзовой поливой и черной подглазурной росписью, бесцветной поливой и полихромной подглазурной росписью) керамика {Щавелев, 1999.» С. 122-124). На памятнике встречены золотоордынские монеты 40-50-х го-' дов XIV в.

Таковы основные итоги археологического изучения периферии Золотой! Орды в Подонье.

Список литературы Периферия золотой орды в Подонье

- Амелькин А.О., 2000. Куликовская битва (опыт реконструкции событий)//Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула.

- Березуцкий В.Д., 1988. Новые данные о поздних кочевниках из левобережья Среднего Дона//Исследование памятников археологии Восточной Европы. Воронеж.

- Гарустович Г.Н., Ракушин А.И., Яминов А.Ф., 1998. Средневековые кочевники Поволжья (конца IX -начала XV века). Уфа.

- Гоняный М.И., 2003. Древнерусские археологические памятники конца XII -3-й четверти XIV в. района Куликова поля: Дис. … канд. ист. наук. М.

- Винников А.З., Ефимов К.Ю., Цыбин М.В., 1993. Погребения средневековых кочевников в могильнике у с. Третьяки//Археология доно-волжского бассейна. Воронеж.

- Винников А.З., Синюк А.Т., Цыбин М.В., 1995. Средневековые материалы с поселения «Дрониха»//Средневековые памятники Поволжья. Самара.

- Егоров В.Л., 1985а. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М.

- Егоров В.Л., 1985б. Граница Руси с Золотой Ордой в XIII-XIV вв.//ВИ. № 1.

- Ельников Е., 2001. Памятники периода Золотой Орды Нижнего Поднепровья: история изучения, итоги и перспективы//Татарская археология. № 1-2 (8-9).

- Енуков В.В., 1994. Летописные сведения 1283-1284 гг. и география округи Курска//Вопросы истории и краеведения. Курск.

- Ефимов К.Ю., 1999. Золотоордынские погребения из могильника «Олень-Колодезь»//Донская археология. № 3-4.

- Ефимов К.Ю., 2000. Золотоордынские погребения из могильника «Олень-Колодезь»//РА. № 1.

- Коршиков Н.С., 1985. Археологические исследования на Дону декабриста В.Д. Сухорукова//СА. № 1.

- Кравец В.В., Березуцкий В.Д., Бойков А.А., 2000. Погребения кочевой знати золотоордынского времени в курганной группе «Высокая гора» на юге Воронежской области//Донская археология. № 3-4.

- Кравченко Э.Е., 2000. Памятники оседлого населения XI-XIV вв. в среднем течении Северского Донца//Степи Евразии в эпоху средневековья. Донецк. Т. I.

- Крамаровский М.Г., 2002. Новые материалы по истории культуры ранних Джучидов: воинские пояса конца XII -первой половины XIII в. (источниковедческие аспекты)//Источниковедение истории улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223-1556. Казань.

- Красильников К.И., 2001. К вопросу о монгольском периоде на Среднем Подонцовье//Средневековые древности евразийских степей. Воронеж.

- Винников А.З., Ефимов К.Ю., Цыбин М.В., 1993. Погребения средневековых кочевников в могильнике у с. Третьяки//Археология доно-волжского бассейна. Воронеж.

- Левашева В.П., 1960. Золотоордынские памятники в Воронежской области//Тр. ГИМ. Вып. 37.

- Мамонтов В.И., Ситников А.В., 1995. Памятники средневековья у станицы Глазуновской//Древности Волго-Донских степей. Волгоград. Вып. 5.

- Матвеев Ю.П., Цыбин М.В., 2004. Таганский грунтовой могильник. Воронеж.

- Новохарьковский могильник эпохи Золотой Орды, 2002. Воронеж.

- Памятники Куликовского цикла, 1998. СПб.

- Тропин Н.А., 2000. Сельские поселения XII -начала XV в. в бассейне нижнего течения Быстрой Сосны//Российская археология. 2000. - № 2.

- Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII Археологического съезда, 1902. Харьков. Т. I.

- Хорошкевич А.Л., 1980. О месте Куликовской битвы//История СССР. № 4.

- Хреков А.А., 2003. Археологические памятники средневековых кочевников на территории лесостепного Прихоперья (Червленого Яра)//Золотоордынскому городу Укеку семь с половиной столетий. Саратов.

- Цыбин М.В., 2001. Археологическое изучение Червленого Яра//Дмитрий Донской и эпоха возрождения Руси. Тула.

- Щавелев С.П., 1999. Куряне на путях татаро-монгольского нашествия//Курский край. Курск. История города от Средневековья к Новому времени: X-XVII века. Курск.