Перистальтика мочеточника у пациентов с камнями почки и уродинамика верхних мочевыводящих путей после перкутанной нефролитолапаксии

Автор: Мудрая И.С., Гурбанов Ш.Ш., Меринов Д.С.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Эндоурология

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Перистальтика мочеточника и давление в лоханке почки изучены у пациентов с камнями почки, проходивших лечение перкутанной нефролитолапаксией (ПНЛ). Помимо общепринятого урологического обследования, состояние перистальтики верхнего, среднего и нижнего отделов мочеточника оценивали методом многоканальной импедансной уретерографии у 12 пациентов непосредственно перед выполнением ПНЛ. Измерения давления в лоханке почки выполнены у 18 пациентов на 2-3 сутки после удаления камней и установки нефростомического дренажа. Перистальтика мочеточника у пациентов с камнями почек характеризовалась сильными сокращениями (амплитуда 1,61±0,16 и 1,78±0,21 Ом), верхнего и среднего цистоида, имеющими ретроградное (антиперистальтическое) направление у большинства (60%) пациентов, но менее выраженными (амплитуда 0,70±0,13 Ом) и преимущественно (78%) одновременными (цистоидными) сократительными волнами в нижнем отделе мочеточника. При этом тонус стенки в нижнем цистоиде был выше (8,06±0,69 о.е.), чем в верхнем и среднем отделах М (3,66±0,37 и 3,53±0,48 о.е). В ближайшем послеоперационном периоде после ПНЛ у всех пациентов зарегистрировано высокое давление в почечной лоханке (20,1±0.7, диапазон 11,6-31,3 см вод.ст.) в ближайшие сутки после удаления камня при суточном диурезе по нефростомическому дренажу 0.80±0,03 л. Анализ взаимосвязи показателей перистальтики мочеточника и давления в лоханке почки выявил прямую корреляцию давления в почечной лоханке с амплитудой сокращений верхнего отдела мочеточника: сокращения были выше на 45, 32 и 95% у пациентов (n=12) с более высоким давлением (23,8±0,8 см вод.ст.), по сравнению с группой пациентов (n=6), у кого давление составляло в среднем 12,8±0,6 см вод.ст. Активная и дезорганизованная перистальтика мочеточника у обследованных пациентов является, предположительно, реакцией на нервно-гуморальное раздражение, вызываемое камнями почки, а высокое внутрилоханочное давление в ближайшем послеоперационном периоде помимо операционной травмы и реакции на эндоскопическое вмешательство может быть результатом сильных ретроградных сокращений проксимального мочеточника.

Перкутанная нефролитолапаксия, перистальтика мочеточника, давление в лоханке почки, многоканальная импедансная уретерография

Короткий адрес: https://sciup.org/142187924

IDR: 142187924

Текст научной статьи Перистальтика мочеточника у пациентов с камнями почки и уродинамика верхних мочевыводящих путей после перкутанной нефролитолапаксии

Ureteral peristalsis and pelvic pressure were studied in the patients with kidney stones, which were treated by means of percutaneous nephrolithotripsy (PCNL). Besides the common urological investigations the peristalsis status of the upper, middle and lower thirds of the ureter was evaluated with the use of the multichannel impedance uretrography in 12 patients immediately before the PCNL. Measurements of the pelvic pressure were performed in 18 patients 2-3 days after the stone removal and placement of the nephrostomy tube. Ureteral peristalsis in patients with kidney stones was characterized via strong contractions (amplitude 1.61±0.16 and 1.78±0.21 Om) of the upper and middle cireter parts, with the retrograde direction of the peristalsis (antiperistalsis) in 60% of the patients, and predominately (78%) simultaneous (cystoid) contraction waves in the lower third of the ureter. At that, the tonus of the ureteral wall in the lower third was higher (8.06±0.69 units), than in upper and middle thirds of the ureter (3.66±0.37 and 3.53±0.48 units). In the early postoperative period after PCNL (Day 1) high pressure in the pelvis was registered in all patients (20.1±0.7, range 11.6-31.3 cm H20) with the mean urine output from the nephrostomy drainage of 0.80± 0.03 l/day. Correlation analysis of the peristalsis status and intrapelvic pressure showed a positive correlation of the pressure with the contraction amplitude of the upper ureteral third: contractions were more prominent by 45, 32 and 95% in patients (n=12) with higher intrapelvic pressure (23.8±0.8 cm H20) in comparison with the patients (n=6), the intrapelvic pressure of which was 12.8±0.6 cm H20. Active and disorganized ureteral peristalsis in this group of patients is probably a reaction to the neuro-humoral irritation from the kidney stones. At that, a high intrapelvical pressure could be not a consequence of the operational trauma and reaction to the endoscopic operation only, but also a result of the prominent retrograde contractions of the proximal ureter.

И.С. Мудрая, Ш.Ш. Гурбанов, Д.С. Меринов

ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России

очекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распространенных урологических заболеваний. По данным различных авторов ежегодный прирост заболеваемости составляет от 0,5% до 5,3%, при этом абсолютное число зарегистрированных больных мочекаменной болезнью в РФ в период с 2002 по 2009гг. увеличилось на 17,3% [1, 2]. МКБ является полиэтиологическим заболеванием, единой концепции по этиопатогенезу которого в настоящее время не существует. Развитие заболевания связано с рядом сложных физико-химических процессов, происходящих как в организме в целом, так в почке и мочевыводящих путях в частности [3].

Малоинвазивные способы избавления пациентов от камней верхних мочевыводящих путей являются важным этапом лечения осложнений МКБ и основной задачей эндоурологических вмешательств, техника которых развивается молниеносными темпами. Совершенствование эндоскопического оборудования и технических навыков специалистов поз- воляют сократить длительность и травматичность подобных вмешательств, свести до минимума интраоперационные осложнения, что предполагает повышение эффективности лечения.

Одним из критериев неудовлетворительного результата оперативного лечения при МКБ считается наличие резидуальных фрагментов, которые могут явиться причиной рецидива заболевания в 26-65% в сроки 2-10 лет. Причем наличие микробной культуры в моче перед операцией предрасполагает к дальнейшему росту остаточных конкрементов или рецидиву камнеобразования после эндоскопического лечения. В тоже время взаимо- связи метаболических нарушений с ростом оставшихся камней не выявлено [4-6]. Оперативное лечение и особенности клинического течения МКБ оказывают существенное влияние на функцию верхних мочевыводящих путей (ВМП) [7-11]. В связи с этим, несомненно, большой интерес представляют уродинамические изменения ВМП до и после оперативного вмешательства по поводу камней почек и мочеточника. Однако в настоящее время несправедливо мало исследований посвящено изучению функционального состояния ВМП у пациентов, подвергнутых эндоскопическим вмешательствам, несмотря на то, что перистальтика мочеточника, призванная обеспечивать должный транспорт мочи от почки к мочевому пузырю, может оказывать влияние на отхождение фрагментов камней после эндо-урологического вмешательства, или, напротив, предрасполагать к рецидиву кам-необразования или к дальнейшему росту резидуальных конкрементов.

Цель настоящей работы состояла в исследовании особенностей перистальтики мочеточника пациентов с камнями почки, а также внутрилоханочного давления в ближайшие сроки после перкутанной нефролитолапаксии (ПНЛ) для оценки роли функциональных нарушений уродинамики в процессе лечения МКБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 20 пациентов с камнями почки размером 4,3±0,2 (диапазон 2,0–8,4) см. В исследование включены пациенты с первичными (n=7) и рецидивными (n=10) камнями почки, а также пациенты без резидуальных камней (n=11) после проведения ПНЛ, и 5 пациентов, у которых остались камни в чашечках почки после операции. Помимо общепринятого урологического н обследования) у 12 пациентов непосредственно перед выполнением ПНЛ оценивали состояние перистальтики мочеточника методом многоканальной импедансной уретерографии (МИУГ). С помощью электрода ПЭДМ-9 (Каменец-Подольское СКБ МЭТ), вводимого в мочеточник на стороне камня, и специального реографа РПКА2-01 (фирма «Медасс», Россия) регистрировали изменения импеданса, отражающие биоэлектрическую активность стенки. Измерительный электрод позволял одномоментно производить измерения на участке мочеточника протяженностью 7,5 см. Поочередное расположение электрода в верхнем, среднем и нижнем отделах мочеточника (по 2-3 минуты в каждом) обеспечивало мониторинг функционального состояния соответствующих трех отделов мочеточника. Оценку функции каждого отдела мочеточника производили на основании количественных и качественных показателей, которыми служили амплитуда сокращений, тонус стенки и направление распространения перистальтических волн. На 2-4 сутки после ПНЛ и установки неф-ростомического дренажа выполнили измерения давления у 18 пациентов. Для этого в положении пациента лежа нефростому соединяли с электроманометром (Capto SP 844), и производили регистрацию в течение нескольких минут на персональном компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Перистальтика мочеточника у пациентов с камнями почек в основном характеризовалась выраженными сокращениями. Не выявлено сократительной активности лишь в 17% наблюдений во время 2-минутного мониторинга. В среднем, амплитуда сокращений верхнего и среднего цистоидов была в 2.5-3 раза выше, чем в нижней трети мочеточника (табл. 1). При этом тонус стенки в верхнем и среднем отделах мочеточника, напротив, был ниже на 55-56%, по сравнению с тонусом мочеточника в нижнем отделе. Отмечено, что амплитуда пе-

Рис. 1. Распределение качественных показателей сократительной функции, зарегистрированных методом МИУГ в трех отделах мочеточника у пациентов с камнями почки перед ПНЛ

Таблица 1. Количественные показатели функционального состояния мочеточника, зарегистрированные МИУГ у пациентов перед ПНЛ

|

Отдел мочеточника |

Верхняя треть |

Средняя треть |

Нижняя треть |

|||

|

Группы пациентов |

Амплитуда (Ом) |

Тонус (Ом -1 ) |

Амплитуда (Ом) |

Тонус (Ом -1 ) |

Амплитуда (Ом) |

Тонус (Ом -1 ) |

|

Все пациенты |

1.34±0.16 |

3.66±0.37 |

1.64±0.20 |

3.53±0.48 |

0.52±0.10 |

8.06±0.69 |

|

Рецидив МКБ |

1.15±0.35 |

2.37±0.38 |

1.43±0.44 |

2.77±0.29 |

0.55±0.07 |

5.43±1.29 |

|

Первичные |

2.02±0.18 |

2.42±0.26 |

3.00±0.37 |

1.76±0.21 |

1.08±0.35 |

6.56±1.23 |

|

С резидуальными камнями |

1.75±0.64 |

2.25±0.49 |

2.33±0.68 |

2.10±0.42 |

0.63±0.49 |

6.55±1.63 |

|

Без резидуальных камней |

1.24±0.23 |

2.53±0.56 |

1.75±0.33 |

1.53±0.36 |

0.51±0.09 |

6.57±1.44 |

ристальтики мочеточника у пациентов с впервые выявленными камнями была больше (на 43%, 52% и 49%, соответственно в верхнем, среднем и нижнем отделах), чем у пациентов, поступивших в клинику для удаления рецидивных камней. Тенденцию к более сильным сокращениям мочеточника наблюдали у пациентов, у которых после ПНЛ остались резидуальные конкременты в почке (на 41%, 33% и 23%, соответственно в верхнем, среднем и нижнем отделах), чем у пациентов без остаточных фрагментов. Эти сравнительные исследования проведены у небольшого количества пациентов, возможно, поэтому результаты не имеют статистической значимости. Тем не менее, вырисовывается общая картина, свидетельствующая о том, что при наличии почечных камней сократительная активность гладкомышечной стенки мочеточника усиливается. Следует отметить, что остаточные фрагменты явились результатом технически более сложного оперативного вмешательства – в группе пациентов, у которых остались резидуальные конкременты после ПНЛ, размеры камней были больше (5,7±0,6 см), чем у пациентов без остаточных фрагментов (3,3±0,2 см), и на 36% длительнее было эндоскопическое вмешательство (p<0,01).

По характеру распространения сократительных волн по мочеточнику перистальтика верхнего цистоида в большинстве наблюдений (60%) характеризовалась ретроградными (направленными к лоханке) сокращениями, а нормальные антеградные сокращения встречались редко, – были зарегистрированы лишь в 20-30% наблюдений (рис.1).

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90

В ретроградные Q антеградные □ цистоидные сокращения

Направление распространения сократительных волн по верхним мочевыводящим путям важно для процесса уродинамики особенно в нерасширенном мочеточнике, т.к. сильные сокращения могут способствовать нормальному току мочи от почки к мочевому пузырю, но также могут быть причиной обратного потока мочи или ее застоя. У обследованных пациентов расширения мочеточника не выявлено.

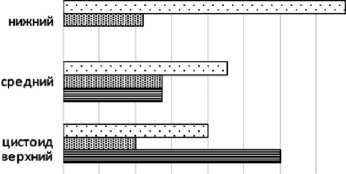

Наличие антеградных сокращений мышечной стенки мочеточника свидетель- ствует о нормальном направлении перистальтики, которая призвана способствовать продвижению мочи от почки к мочевому пузырю (рис. 2, А). Ретроградные сократительные волны (Б), часто наблюдаемые в верхнем и среднем отделах показывают, что перистальтика мочеточника может быть причиной мочеточниковомочеточниковых и мочеточниково-лоханочных рефлюксов мочи, т.к. волна возбуждения-сокращения стенки появляется на нижних каналах регистрации и распространяется кверху. Цистоидные сокращения (В) свидетельствуют об одновременном охвате возбуждением – сокращением протяженного участка мочеточника (в наших измерениях 7,5 см), что характерно для расширенного мочеточника (в норме такие волны наблюдаются при усиленном диурезе, а в патологических условиях при гипертрофии и гиперфункции верхних мочевыводящих путей). Частые хаотичные волны неясного направления (Г) указывают на неодновременность охвата возбуждением гладкомышечной стенки и свидетельствуют о нарушенном порядке перистальтики, что может быть результатом чрезмерного раздражения рецепторов клеточной мембраны. Такой характер дезорганизованных сокращений в верхнем и среднем отделах мочеточника были зарегистрированы у одного пациента, у которого была выявлена стриктура ЛМС.

Рис. 2. Фрагменты записей перистальтики мочеточника у пациентов с камнями почки перед ПНЛ, демонстрирующие антеградные (А), ретроградные (Б), цистоидные (В) и хаотичные (Г) сокращения

уродинамика верхних мочевых путей

Таблица 2. Показатели уродинамики верхних мочевых путей

|

Показатели |

Давление в лоханке почки |

Суточный диурез (л) по нефростоме |

|

|

Группы пациентов |

базальное |

амплитуда колебаний |

|

|

Все пациенты |

19.5±0.7 |

22.0±0.7 |

0.81±0.03 |

|

Рецидив МКБ |

20.2±1.3 |

22.3±1.5 |

1.05±0.03 |

|

Первичные камни |

18.5±1.7 |

20.9±1.7 |

0.89±0.08 |

|

С резидуальными камнями |

18.0±6.1 |

20.0±6.9 |

1.02±0.02 |

|

Без резидуальных камней |

20.1±5.1 |

22.7±5.0 |

0.90±0.07 |

Сильные сокращения в верхних отделах мочеточника и нарушение порядка распространения сократительных волн, зачастую принимающих ретроградное направление, а также высокий тонус нижнего цистоида мочеточника являются признаками нарушенной дезорганизованной перистальтики. Причина этих нарушений, по всей вероятности, состоит в раздражении стенки верхних мочевыводящих путей камнями почки, вызванном нервно-рефлекторными и гуморальными факторами, учитывая, что почка является важной рефлексогенной зоной. Известно, что растяжение почечной лоханки посредством чувствительных нервов активизирует нервно-рефлекторные и гуморальные реакции [12-14].

Более высокая амплитуда сокращений у первичных пациентов с камнями почки по сравнению с пациентами, уже проходившими лечение в связи с камнями верхних мочевыводящих путей, как выяснено из анамнеза, объясняется тем, что гладкомышечная стенка мочеточника у первичных пациентов более сохранна [15], поэтому способна активнее реагировать на раздражение, вызываемое камнем. Качественные показатели сократительной функции мочеточника также указывают на более сильное раздражение его стенки у пациентов со вновь образованными камнями почки, по сравнению с пациентами, имеющими длительный анамнез МКБ. Антиперистальтические ретроградные и цистоидные сокращения верхнего отдела мочеточника чаще (83% и 50%) наблюдались у пациентов с впервые выявленными камнями почки, чем у пациентов с рецидивом камнеобразования (33% и 33%). При наличии резидуальных конкрементов в почке после ПНЛ чаще (67%), чем у пациентов без остаточных фрагментов (50%) регистрировали сильные ретроградные перистальтические волны в верхнем отделе мочеточника. Следовательно, количественные показатели, как и качественные характери- стики перистальтики мочеточника, свидетельствуют о его раздражении и активизации сокращений при наличии камня в почке, что вероятно вызвано нервно-рефлекторными и гуморальными реакциями.

О нарушении уродинамики верхних мочевыводящих путей после ПНЛ свидетельствует высокое давление в почечной лоханке (табл. 2), величина которого колебалась в ближайшие сутки после удаления камня у разных пациентов в пределах от 11,6 до 31,3 см вод.ст. В литературе существует мало данных о нормальных величинах показателя внут-рилоханочного давления, хотя о вредности высокого давления для функции почки говорится в учебниках по урологии. Давление в почечной лоханке в пределах 15 – 31 см вод.ст. связывают с возможностью значительных пиеловенозных и лоханочно-почечных рефлюксов [16]. По данным других авторов внутрипочечные рефлюксы происходят при давлении 40 см вод.ст., а пиеловенозные – при 60-70 см вод.ст. [17]. Повышенное давление сопряжено с ухудшением показателей, характеризующих состояние почечных канальцев, что доказано исследованиями ферментурии [18]. Высокое интерстициальное давление в почке может быть причиной повреждения нефронов и структурных изменений почечных клеток [19, 20]. Измерения у здоровых добровольцев указывают значения 10 см вод.ст., как нормальные [21]. Величина 10 см вод.ст для давления в лоханке указывается как предвестник хорошей функции почки в отдаленном (6 месяцев) послеоперационном периоде [22]. В выполненных нами измерениях значения ниже этой величины в ближайшие сроки после перкутанного вмешательства были зарегистрированы при расположении просвета нефростомического дренажа в чашечках почки, а давление в лоханке почки у всех пациентов превышало 10 см вод.ст.

Средние показатели давления в лоханке почки не различались сущест- венно у пациентов с рецидивными или первичными камнями почки, или с оставшимися после ПНЛ резидуальными фрагментами или без них. Мы не нашли взаимосвязи этого уродинамиче-ского показателя в указанных группах пациентов с описанными ранее изменениями перистальтики мочеточника. Следовательно, в ближайшем послеоперационном периоде существуют другие важные, не связанные с сократительной функцией мочеточника, причинные факторы повышенного внутрилоханоч-ного давления. Средний суточный диурез по нефростомическому дренажу существенно не различался у пациентов, хотя был немного больше у пациентов с рецидивными камнями почек (на 18%), несмотря на то, что дефицит почечной функции на стороне операции у них был большим согласно радиоизотопным исследованиям (-38%), по сравнению с первичными пациентами (-24%). У пациентов с резидуальными камнями значения суточного диуреза также были незначительно выше (на 14%), по сравнению с пациентами без остаточных конкрементов в почке. Тенденция к меньшему количеству выделяемой по нефросто-мическому дренажу мочи может указывать на лучшее состояние уродинамики у пациентов с первичными камнями и успешной ПНЛ в плане эвакуации мочи естественным путем.

Причиной высоких значений давления в лоханке может быть интерстициальный реактивный отек после перкутанного вмешательства и развитие воспалительного процесса в почке [15]. Измерения этого уродинамического показателя, выполненные с промежутком в 3 дня у двоих пациентов, выявили снижение внутрилоханочного давления (на 61%) у одного и повышение (на 79%) у другого, несмотря на проводимую стандартную противовоспалительную терапию. Воспалительные осложнения в ближайшем послеоперационном периоде наблюдались у 2 пациенток. У одной из них зарегистрированы сильные и частые ретроградные сокращения верхнего цистоида, а сокращения в среднем и нижнем цистоидах отсутствовали. Давление в лоханке почки у другой пациентки в начале регистрации было 23,7/25,0 см вод.ст., а через 2 мин. выросло до 31,1/32,6 см вод.ст., что свидетельствовало о необходимости дренирования ЧЛС с целью обеспечения оттока мочи из почки. Значение этого функционального н

70 э н д о у р о л о г и я экспериментальная и клиническая урология № 1 20 1 4 показателя уродинамики для отдаленных результатов лечения, возможно, удастся выяснить в дальнейших исследованиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

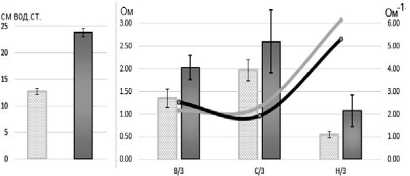

В настоящей работе, мы попытались проанализировать, существует ли в ближайшем послеоперационном периоде взаимосвязь между сократительными свойствами мочеточника и давлением в почечной лоханке, учитывая, что перистальтика мочеточника, которая призвана обеспечить транспорт мочи от почки к мочевому пузырю, также может оказывать влияние на величину внутри-лоханочного давления. Мы сравнили показатели сократительной функции мочеточника, зарегистрированные перед ПНЛ, и величины давления, измеренного по нефростомическому дренажу после ПНЛ в двух произвольно сформированных группах пациентов, одна (n=12) с более высоким давлением (23,8±0,8 см вод.ст.), и другая (n=6), состоящая из пациентов, у кого давление составляло в среднем 12,8±0,6 см вод.ст. (рис. 3). Выявлено, что амплитуда сокращений мочеточника была выше на 45, 32 и 95%, соответственно в верхнем, среднем и нижнем его отделах у пациентов с относительно высоким давлением в почечной лоханке, по сравнению с группой пациентов, имеющих низкое внутрилоханоч-ное давление. Для показателя базового давления в лоханке почки найдена корреляционная взаимосвязь с амплитудой сокращений верхнего отдела мочеточника с коэффициентом 0,61. Следовательно, амплитуда сокращений мочеточника, зарегистрированная в остром периоде заболевания, может быть одним из предрасполагающих факторов повышенного внутрилоханочного давления непосредственно после оперативного вмешательства. Тонус стенки мочеточника и качественные показатели перистальтики не различались в этих группах. Не выявлено различий в группах показателей суточного диуреза и дефицита функции почки.

Рис. 3. Характеристика перистальтики мочеточника у пациентов с относительно низким и высоким давлением в лоханке почки. Светлые столбики и линии отражают показатели давления в лоханке (см вод.ст), амплитуды сокращений (Ом) и тонуса (Ом-1) верхнего (В/3), среднего (Н/3) цистоида мочеточника пациентов с низким (12.8±0.6 см вод.ст) давлением в лоханке, а темные столбики и линии отражают те же показатели для группы пациентов с повышенным давлением в почечной лоханке (23.8±0.6 см вод.ст.)

В целом, проведенные исследования продемонстрировали нарушения уродинамики верхних мочевыводящих путей у пациентов с крупными камнями почки, которые проявлялись дезорганизованной перистальтикой мочеточника, особенно сильными и ретроградными сокращениями в верхнем и среднем отделах, и высоким тонусом стенки нижнего отдела мочеточника, а после ПНЛ – высокими значениями внутрилоханоч-ного давления. Мы не знаем, какое давление было у пациентов с камнями почки до выполнения ПНЛ, и не знаем, насколько изменится характер перистальтики мочеточника после удаления камней. Тем не менее, сопоставляя величины давления в послеоперационном периоде с показателями перистальтики мочеточника, зарегистрированными непосредственно перед вмешательством, мы выявили, что сильные сокращения мочеточника могут служить одним из возможных, наряду с другими, патогенетических факторов повышенного давления в лоханке почки. Роль функциональных нарушений уродинамики верхних мочевыводящих путей для отдаленных результатов эндоскопического лечения может быть выяснена при дальнейших наблюдениях за пациентами. Выполненные в остром периоде исследования могут быть полезными для понимания механизмов нарушений уродинамики при МКБ, их индивидуальной оценки, а также указывают направления профилактики функциональных расстройств. □

Резюме:

Перистальтика мочеточника и давление в лоханке почки изучены у пациентов с камнями почки, проходивших лечение перкутанной нефролитолапаксией (ПНЛ). Помимо общепринятого урологического обследования, состояние перистальтики верхнего, среднего и нижнего отделов мочеточника оценивали методом многоканальной импедансной уретерографии у 12 пациентов непосредственно перед выполнением ПНЛ. Измерения давления в лоханке почки выполнены у 18 пациентов на 2-3 сутки после удаления камней и установки нефростомического дренажа. Перистальтика мочеточника у пациентов с камнями почек характеризовалась сильными сокращениями (амплитуда 1,61±0,16 и 1,78±0,21 Ом), верхнего и среднего цистоида, имеющими ретроградное (антиперистальтическое) направление у большинства (60%) пациентов, но менее выраженными (амплитуда 0,70±0,13 Ом) и преимущественно (78%) одновременными (цистоидными) сократительными волнами в нижнем отделе мочеточника. При этом тонус стенки в нижнем цистоиде был выше (8,06±0,69 о.е.), чем в верхнем и среднем отделах М (3,66±0,37 и 3,53±0,48 о.е). В ближайшем послеоперационном периоде после ПНЛ у всех пациентов зарегистрировано высокое давление в почечной лоханке (20,1±0.7, диапазон 11,6-31,3 см вод.ст.) в ближайшие сутки после удаления камня при суточном диурезе по нефростомическому дренажу 0.80±0,03 л.

Анализ взаимосвязи показателей перистальтики мочеточника и давления в лоханке почки выявил прямую корреляцию давления в почечной лоханке с амплитудой сокращений верхнего отдела мочеточника: сокращения были выше на 45, 32 и 95% у пациентов (n=12) с более высоким давлением (23,8±0,8 см вод.ст.), по сравнению с группой пациентов (n=6), у кого давление составляло в среднем 12,8±0,6 см вод.ст. Активная и дезорганизованная перистальтика мочеточника у обследованных пациентов является, предположительно, реакцией на нервно-гуморальное раздражение, вызываемое камнями почки, а высокое внутрило-ханочное давление в ближайшем послеоперационном периоде помимо операционной травмы и реакции на эндоскопическое вмешательство может быть результатом сильных ретроградных сокращений проксимального мочеточника.

уродинамика верхних мочевых путей

Список литературы Перистальтика мочеточника у пациентов с камнями почки и уродинамика верхних мочевыводящих путей после перкутанной нефролитолапаксии

- Лопаткин Н.А. Урология. Национальное руководство. М. 2009. С. 610-636

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Бешлиев Д.А., Солнцева Т.В., Комарова В.А., Зайцевская Е.В. Анализ урологической заболеваемости в Российской Федерации в 2000-2009 годах по данным официальной статистики.//Экспериментальная и клиническая урология. 2011. №1. С. 4-10.

- Борисов В.В., Дзеранов Н.К. Консервативная литокинетическая терапия камней почек и мочеточников. М.: Оврелей, 2006. С. 56.

- el-Nahas A.R., Eraky I., Shokeir A.A., Shoma A.M., el-Assmy A.M., el-Tabey N.A., Soliman S., Elshal A.M., el-Kappany H.A., el-Kenawy M.R. Factors affecting stone free rate and complications of percutaneous nephrolithotomy for treatment of staghorn stone.//Urol.2012. Vol. 79, N 6. P. 1236-1241.

- Altunrende F., Tefekli A., Stein R.J., Autorino R., Yuruk E., Laydner H., Binbay M., Muslumanoglu A.Y. Clinically insignificant residual fragments after percutaneous nephrolithotomy: medium-term follow-up.//J Endourol. 2011. Vol. 25, N 6. P. 941-94.

- El-Nahas A.R., Eraky I., Shokeir A.A., Shoma A.M., El-Assmy A.M., El-Tabey N.A., El-Kappany H.A., El-Kenawy M.R. Long-term results of percutaneous nephrolithotomy for treatment of staghorn stones.//BJU Int. 2010. Vol. 108, N 5. P. 750-754.

- Saltzman B., Khasidy L.R., Smith A.D. Measurement of renal pelvis pressures during endourologic procedures.//Urol. 1987. Vol. 30, N 5. P. 472-474.

- Holst U., Dissing T., Rawashdeh Y.F., Frokiaer J., Djurhuus J.C., Mortensen J. Norepinephrine inhibits the pelvic pressure increase in response to flow perfusion.//J Urol. 2003. Vol. 170

- Jung H.U., Jakobsen J.S., Mortensen J., Osther P.J., Djurhuus J.C. Irrigation with isoproterenol diminishes increases in pelvic pressure without side-effects during ureterorenoscopy: A randomized controlled study in a porcine model.//Scand J Urol. 2008, Vol. 42, N. 1. P. 7-11.

- Jakobsen J.S., Jung H.U., Gramsbergen J.B., Osther P.J., Walter S. Endoluminal isoproterenol reduces renal pelvic pressure during semirigid ureterorenoscopy: a porcine model.//BJU Int. 2010. Vol. 105, N 1. P. 121-124.

- Colli J., Cotter K., Dorsey P., Mitchell G., Lee B.R. Intrarenal pressures remain low with placement of a dual lumen caheter for retrograde irrigation to induce renal hypothermia.//J Urol Nephrol. 2012. Vol. 44, N 4. P. 1425-1429.

- Shafik A. Pelviureteral inhibitory reflex and ureteropelvic excitatory reflex: Role of the two reflexes in regulation of urine flow from the renal pelvis to the ureter.//Neurourol Urodyn. 1997. Vol. 16, N 4. P. 315-325.

- Shafik A., Al-Sherif A. Ureteropelvic junction: A study of its anatomical structure and function. Ureteropelvic junction sphincter?//Eur Urol. 1999. Vol. 36, N 2. P. 150-156;

- Kopp U.C., Cicha M.Z. Impaired substance P release from renal sensory nerves in SHR involves a pertussis toxin-sensitive mechanism.//Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2004. Vol. 286, N 2. P. 326-333.

- Мудрая И.С., Ходырева Л.А., Яненко Э.К. Уродинамика верхних мочевых путей при пиелонефрите. Избранные лекции по урологии. [Под ред. Н.А.Лопаткина, А.Г.Мартова]. М.: МИА. 2008.С.177-187.

- Saltzman B., Khasidy L.R., Smith A.D. Measurement of renal pelvis pressures during endourologic procedures.//Urol/1987. Vol.30, N 5. P. 472-474.

- Boccafoschi C., Lugnani F. Intra-renal reflux.//Urol Res. 1985. Vol. 13, N 5. P. 253-258.

- Ходырева Л.А. Клинико-лабораторные аспекты диагностики, течения и прогноза мочевой инфекции: Автореф. дисс.. докт.мед.наук. М.2007. 38 с.

- Martin J.S., Brown L.S., Haberstroh K.M. Microfilaments are involved in renal cell responses to sustained hydrostatic pressure.//J Urol. 2005. Vol. 173, N 4. P. 1410-1417.

- Wang J., Zhou D.Q., He M., Li W.G., Pang X., Yu X.X., Jiang B. Effects of renal pelvic high-pressure perfusion on nephrons in a porcine pyonephrosis model.//Exp Ther Med. 2013. Vol. 5. P. 1389-1392.

- Shafik A. Ureteric profilometry. A study of the ureteric pressure profile in the normal and pathologic ureter.//Scand J Urol Nephrol. 1998. Vol. 32, N 1. P. 14-19.

- Mesrobian H.G. Renal dynamics after pyeloplasty.//Urol. 1991. Viol. 38, N 3. P. 242-246.