Персоналистская занятость как новый этап работы с человеческими ресурсами

Автор: Татаринцева Н.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Персоналистские технологии, ориентированные на повышение качества жизни населения

Статья в выпуске: 2 (180), 2013 года.

Бесплатный доступ

Традиционные классические формы занятости уже не отвечают требованиям экономсоциума. Сегодня работодателям нужны не только профессионалы, но и социально и физически обустроенные работники. Эффективность от них резко возрастает.

Занятость, благополучие, общество, рациональность, персонализация

Короткий адрес: https://sciup.org/143181750

IDR: 143181750

Текст научной статьи Персоналистская занятость как новый этап работы с человеческими ресурсами

Начало третьего тысячелетия отмечено повышенным интересом к человеческому ресурсу. Появился новый показатель измерения человеческого потенциала (ИРЧП). Бурно развиваются службы кадрового обеспечения. Исследования в области человеческого капитала ведутся во многих странах. Появляются разные структуры, направленные конкретно на человека (институты человека, центры изучения человека, академии человека). Издаются ежегодные доклады ООН – ПРООН о развитии человека, которые обозначили «суть человеческого развития в том, чтобы дать возможность людям вести тот образ жизни, который они сами изберут, и предоставить им средства и возможности для такого выбора»1.

За прошлое столетие развитие человека было очень динамичным: продолжительность жизни выросла в 1,5 раза, детская смертность сократилась вдвое, грамотность увеличилась вдвое, доходы на душу населения также увеличились в два раза. В то же время темпы роста этих показателей замедлились в конце столетия. HR-специалисты (human resource) многих стран ищут рычаги активизации эффективности этих ресурсов. В какой-то мере этому будет способствовать программа ООН-ПРООН «Цели развития тысячелетия». Нетрудно заметить рефрен докладов и программ ООН – сегодня развитие должно происходить по комплексным параметрам, где на одном уровне с профессионализмом находится здоровье человека, развитие способностей, благополучное и счастливое существование.

В связи с этими тенденциями рынок занятости будет испытывать давление некоторых новых факторов, связанных с неустойчивостью экономсоциу- ма – неизученными явлениями, связанными с наступлением тонких технологий, социальными последствиями их применения и функционирования. Современные явления НТР непосредственно связаны с рынком занятости: создание новых рабочих мест под влиянием информационных революционных изобретений, последствия которых трудно предположить ввиду их динамичного воздействия на все стороны нынешнего производства и социальной инфраструктуры. Темпы появления новых профессий значительно опережают рост предыдущих профессиональных появлений.

В данной статье рассматривается в развитии, как теории занятости, так и их оперативное воплощение – практическая работа по занятости населения, тенденции и современные подходы.

В последнее время не было фундаментальных исследований в области занятости, поскольку не было и новых социально-экономических формаций, но поиски путей и направлений занятости продолжаются. Особенно преуспели страны бывшего «социалистического лагеря», где ранее наблюдалась полная занятость. Сейчас они решают совершенно новые проблемы – от экономических до социальных, – где занятость первом месте. Некоторые политики назвали этот период «переходным»: появилась, так называемая экономика «переходного периода», которую трудно понять и охарактеризовать. Однако люди продолжают жить и работать в это «переходное» время, поэтому и технологии, и теории занятости должны быть адекватными и брать начало, «вызревать» из этого явления. Развал промышленности и сельского хозяйства повлек за собой небывалый рост открытой безработицы. В результате установления свободных цен и сокращения субсидий резко упали реальные заработки и доходы населения. В дополнение к перечисленному были отменены социальные услуги, которые ранее крупные предприятия оказывали своим рабочим. Данное явление положило начало развалу всей социальной системы, поскольку и государственная казна тоже оказалась пуста. Процессы коснулись пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, профессионального образования. Государства попытались спасти экономику, а социальная защита превратилась в «социальные издержки». Приватизация лишь усугубила эти процессы, поскольку новые работодатели соблюдали только свои интересы. Следовательно, частный сектор так и не решил глобальные вопросы занятости. Примерно 25–30% работников занято в приватном секторе предпринимательства.

С одобрения Всемирного банка пропагандировался минимум социальных мероприятий, и делалась ставка на гибкость рынка труда и профессиональное обучение. Международная организация труда, напротив, выступает за создание более эффективной социальной системы, которая оперативно реагирует на катаклизмы и может оказать экстренную помощь. Одновременно в восточноевропейской печати звучат слова о том, что государство должно позаботиться о рабочем месте для каждого. В 2004 г. Д. Сорос сказал, что рынок не может решать глобальные проблемы, хотя в инфраструктуре он незаменим. Осознание роли государства во взвешенной политике занятости от разумного законодательства до прямого создания гарантированной занятости в государственном секторе приходит очень медленно. Директивно занятость не регулировалась и поддерживалась за счет стихийного наличия рабочих мест, оперативного посредничества служб занятости и высокой мобильности ищущих работу (для которых работа – источник существования). Особенно это касалось строительных отраслей и торговли, где вращались большие наличные финансовые средства, и где стало возможным создание рабочих мест с малыми уровнями заработной платы. В то же время рос спрос на высококвалифицированных рабочих. Восточно-европейские процессы отразились на многих странах мира, где началось сокращение потребления и углубление неравенства.

Ухудшение ситуации в области занятости совпадает по времени с неолиберальной политикой, углубляющей неравенство. Безработица наступает там, где отступает государство, что наблюдается повсеместно. В условиях, когда политика создания рабочих мест не становится государственным делом, вырастает роль различных технологий занятости, носящих локальный и территориальный характер.

Такие технологии, от фискальных до организационных мер, нельзя отнести к фундаментальным теориям, так как они не ставили своей целью достижение благополучного существования. Однако эти цели преследует рабочая сила, и отсутствие рабочих мест ускоряет процесс интернационализации рынков и перемещения, как предприятий, так и работников в поисках средств к существованию и удешевления затрат. Прежде всего, это касается трудоемких отраслей. Рост же наблюдался в некоммерческом государственном секторе – бюрократических органах, то е сть при уменьшении объема занятости и, следовательно, уровня профессионализации, происходит увеличение бюрократии и наблюдается рост коррупции . Для увеличения количества рабочих мест планируются «дежурные» меры:

– либерализация торговли;

– расширение международного сотрудничества для стабилизации финансовых рынков;

– ослабление остроты проблем платежных балансов, понижение долгосрочных учетных ставок;

– позитивные структурные меры приспособления для совершенствования рынков труда, включая снижение незарплатных трудовых издержек (например, налог на фонд зарплаты и расходы на социальное обеспечение), снижение текучести рабочей силы и реформирование систем поощрения занятости.

Сегодняшние подходы к стратегии и тактике занятости, в основном, экономические (вернее, традиционные взгляды на экономику как базис). Зарплата, прибыль, налоги, доход, инвестиционная активность, по прежнему, считаются основными регулирующими силами, повышающими или понижающими цену труда и определяющими динамику рынка труда. Традиционный взгляд на рациональное использование работников (в части сокращения лишних работников как скрытого резерва рабочей силы) не так эффективен, как кажется, так как налицо создание безработицы, хотя и в «благовидных» целях.

Любая безработица – зло. «Скрытая безработица» (так называемая, потому что на практике чисто «скрытой» просто не бывает, а вот как «резервная» – такая рабочая сила в любой момент может стать фактической). Степень занятости работников – прерогатива работодателя, и если он содержит «излишнюю» рабочую силу, значит это ему нужно. Можно рассматривать это положение как «отложенную» занятость. Кстати, такое состояние занятости свойственно «переходному» периоду. Этот и другие феномены данного периода непредсказуемы, так как такого «перехода» в истории просто не было, и изучить его последствия можно только методом «проб и ошибок», а не из опыта западных экономик, которые создавали рыночные отношения эволюционно. И теория соответствующая тоже отсутствует. Налицо определенные парадоксы: в нашей стране всячески декларируется необходимость развития малого предпринимательства, но в реальности этот бизнес «обкладывается» непомерными бюрократическими и фискальными поборами. Армия чиновничества динамично растет, как и ее заработная плата. А средства на содержание этой армии идут, в том числе из доходов от предпринимательства. Может наступить момент, когда такой груз бизнес просто не сможет осилить. Думается, что возможности государства на рынке занятости далеко не исчерпаны. В России достаточно активно идут процессы, связанные с использованием человеческих ресурсов. Некоторые специалисты (например, М.Н. Кулапов) считают главной целью рынка труда его регулирование, максимальное снижение уровня безработицы, поддержание оптимальных соотношений между спросом и предложением рабочей силы, а, следовательно, косвенное установление ее цены. Для этого необходим ряд условий:

-

• множественность независимых субъектов, представляющих сторону спроса и сторону продвижения на рынке труда;

-

• экономическая свобода (или свобода выбора) для субъектов на рынке труда;

-

• рыночные мотивации поведения экономических субъектов на рынке труда;

-

• высокая степень мобильности субъектов на рынке труда;

-

• общая рыночная (конкурентная) среда в экономике.

Ю.Г. Одегов считает, что сложные экономические условия привели к пересмотру стратегии управления человеческими ресурсами. Изменились приоритеты в применении функций управления персоналом, и на первый план выходит оценка эффективности работы, то есть персонал на рынке труда должен быть профессионален и продуктивен.

С.А. Карташов говорит, что «важнейшим элементом политики занятости является содействие созданию рабочих мест в конкурентоспособных отраслях частного сектора, законодательное обеспечение деятельности малых и средних организаций, снижение процентных ставок по банковским кредитам, сокращение бюджетного дефицита».

И в классической, и в кейнсианской теориях причины и следствия занятости зависят от экономических и монетарных, а иногда и фискальных факторов. На наш взгляд, безработица и занятость, особенно ее качественные разновидности, зависят от социальнотрудовых клиринговых факторов: прежде всего, уровня профессионализма и персонализации личности. Занятость, в первую очередь, зависит от социальноэкономической формации и степени состояния эко-номсоциума: разруха и хаос, отсутствие объектов труда приводят к массовой безработице; рост экономики – к увеличению занятости. Но и хаос, и рост – результат действий людей или их бездействия. Значит, причины кроются не в экономике, а в сфере профессионализма творцов, а еще точнее – в степени этого профессионализма. Таким образом, первопричина любой занятости – в человеческом факторе, в клиринге (соответствие и соотношение его способностей с собственной занятостью при соответствующей профессиональной образованности). Не рынок, не капитализм с социализмом – рычаги занятости, а субъективно-объективные соответствия, которые обусловлены пока еще гипотетической всеобщей организацией (теория соответствия). Классические теории не подтвердили собственные воззрения занятости, их взгляды, хотя и верные, являются лишь регуляторами, индикаторами, но не исходным рычагом даже первичной занятости, как источником существования.

Кейнсианская парадигма занятости через роль государства и национального дохода гораздо достоверней, чем классические воззрения. Безусловно, доходы и заработная плата – достаточно влиятельные факторы занятости, как и состояние цен и процента, но целенаправленная государственная политика по сбалансированию спроса и предложения более реалистична по отношению к занятости. Необходимо заметить, что в идеях Кейнса отсутствует прямое указание на роль человеческого ресурса, который может быть и первопричиной собственной занятости, и экономическим участником всеобщей занятости, и инициатором, изобретателем новой занятости, а, самое главное, ее продуктивными и эффективными формами. Следовательно, и классические, и кейнсианские теории занятости отражают подход прошлых экономик – времен, когда занятость понималась как источник существования.

Отличительным признаком любой экономики должна являться ориентация на рациональную занятость, основывающуюся на максимизации социального и экономического эффекта, необходимости крупных вложений в человека, обеспечении достойных условий его существования, нормального возмещения затрат энергии, роста благосостояния.

Рациональная занятость населения сегодня представляет собой ключевое понятие для исследования рынка рабочей силы и профессиональных образовательных услуг. Она составляет необходимое условие воспроизводства рабочей силы, раскрывает один из важнейших аспектов социального развития человека, связанного с удовлетворением его потребностей в труде и самореализации.

«Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы» Международной организации труда №168 (1988 г.) провозглашает в качестве стимула экономического роста и повышения уровня жизни активную политику, направленную на содействие полной и продуктивной занятости. Но такие виды занятости еще не адекватны понятию «рациональная занятость».

Работодателям требуется рабочая сила совсем иного профессионально-квалификационного состава, чем та, которая «свободна». Гибкость рынка труда означает гибкость форм и методов организации труда путем постоянной и временной занятости, самозанятости, предпринимательства, частной занятости и др.

Обеспечение рациональной занятости предполагает особый механизм согласования внутренних противоречивых критериев оценки эффективной занятости работниками, работодателями, обществом в целом, поддержания их баланса в интересах противодействия возникновению массовой безработицы и накоплению ее скрытого потенциала на предприятиях. Это возможно только на основе органического сочетания активных действий органов государственного управления с рыночными регуляторами занятости и профессионального клиринга. Свободно избранная занятость как ориентир социальной рыночной экономики является основополагающим принципом, на котором должны строиться государственная политика и механизм обеспечения рациональной занятости.

Достижение рациональной занятости должно учитывать два подхода: индивидуальный и социальный.

Индивидуальная рациональная занятость – это занятие рабочего места, адекватного способностям и профессиональному образованию.

Социальная – соответствие индивидуальной рациональной занятости территориальным и общественным запросам использования рабочей силы:

размещение производительных сил, адекватных «характеру» территории; наличие соответствующих отраслей и производств.

В последние годы особенно отчетливо обнаружилось несоответствие первоначальной стратегии реформ на рынок, как на механизм самонастройки занятости и построения социального рыночного хозяйства – реформы не дали ощутимых результатов в создании системы рациональной занятости. Они поддерживали ее относительную полноту деформированными методами.

Итак, рациональная занятость – это профессиональная реализация субъекта сообразно своему характеру, способностям, возможностям на адекватном профессиональном поле при соответствующей профессиональной подготовке.

Классическая теория занятости основана на использовании всех производственных ресурсов при «недремлющем оке» – заработной плате, но это иногда локальное решение, напрямую зависящее от субъективного фактора, решения работодателя по найму и выплате заработной платы.

«Равновесие», по Кейнсу, влияет на занятость в рамках производства какого-то конкретного продукта, но есть еще и невостребуемый продукт, который содержит прошлую занятость. Таким образом, можно говорить лишь об «эффективной» занятости, которая является экономической категорией. Однако социальная функция занятости предусматривает творческую, самоу-довлетворяющую составляющую и может быть или экономически отложенной, или воплотиться в сфере искусства (к примеру, в сфере фундаментальной науки или живописи).

Сделаем выводы:

Заработную плату не стоит считать одним из основных показателей рынка, так как она напрямую зависит от субъективного решения работодателя.

«Полезность» заработной платы становится некорректным показателем занятости.

Субъективные влияния на глобальные вопросы оборачиваются волюнтаристскими измышлениями и не могут носить объективный характер. Категория занятости – одна из величайших в экономсоци-уме, и с ней недопустимы субъективистские игры.

Такой подход свойственен «классической» форме занятости – занятие рабочего места без учета интересов личности. Кейнсианский подход более прогрессивен, так как роль «регулятора – равно-веса» отводится государству. Но и тогда заработная плата больше регулятор, чем мотиватор и фактор

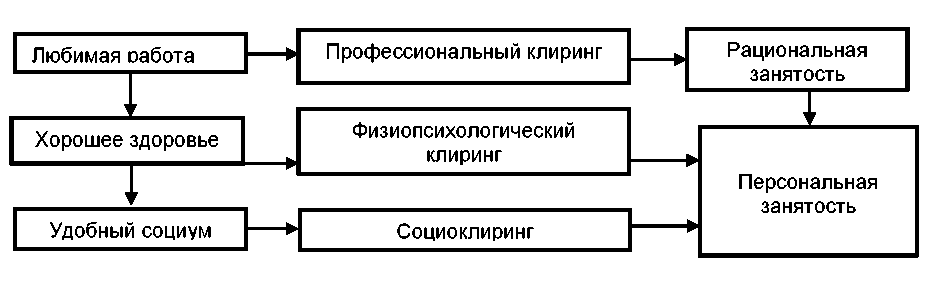

Рис. 1. Персональная занятость

стоимости. Снова роль личности зависима от чьих-то решений. Однако такой подход наиболее близок к понятию «полная занятость», которая уже имела доказательство в социалистической системе плановой экономики. Вопрос «спроса – предложения» как регулятора экономики имеет важнейшее место, но этот вопрос как в начале, так и в конечном счете зависит от изобретений человеческих, которые и создают «спрос». Видимо, пока не будет введен человеческий фактор как фактор занятости в эко-номсоциуме, не будет и высокоэффективной занятости. Персоналистский подход здесь становится синергическим показателем.

Персоналистская теория занятости гипотетически меньше зависит от субъективистских решений, так как в «персоне» заинтересованы все стороны: и работник, и работодатель, и рынок, и социум, и экономика. Такая высокая степень заинтересованности делает персоналистскую теорию занятости гораздо более эффективной и, самое главное, – социально значимой.

С нашей точки зрения, персоналистика – прикладная наука, способствующая достижению благополучия личности и общества через реализацию способностей – профессиональных, психофизиологических, социальносовместимых. Цель – достижение эффективного благополучия личности и, как следствие, общества.

По сути, это воплощение детерминированной цели: любимая работа – хорошее здоровье – удоб- ный социум (крепкая семья). Любимая работа – это профессиональный клиринг. Высокопрофессиональная занятость – рациональная занятость. Любимая работа «провоцирует», детерминирует хорошее здоровье, которое, в свою очередь, является залогом удобного существования в социуме, в том числе и в семье.

Сегодня занятость, как таковая, – классическая, в том числе полная, уже неактуальна: уже речь идет не столько о рациональной занятости, сколько о профессиональном клиринге. Работодателю нужен высокопрофессиональный, физически и психически здоровый, социально адекватный, благополучный работник, который будет носителем высшей производительности труда, креативной инновационности и будет являться движущей силой благополучия предприятия, общества и страны, и своего собственного.

Персоналистская занятость есть производное от рациональной занятости:

На наш взгляд, предлагаемые инновационные подходы к новым понятиям – рациональная и персональная занятость – представляют логичные структуры и технологии, которые, в свою очередь, динамично повлияют не только на занятость, но и на все сопутствующие отрасли, поскольку новый персоналистский подход дает наивысшие показатели социально-экономической результативности. И, как следствие, высокий уровень жизни.

*****

Список литературы Персоналистская занятость как новый этап работы с человеческими ресурсами

- Татаринцева Н.В. Профессиональная ориентация как предпосылка предпринимательской деятельности. - М.: Ассоциация занятости «Профцентр», 2001.

- Татаринцева Н.В. Профессиональная подготовка незанятого населения в сфере предпринимательства: Дис.. канд. пед. наук: 13.00.2008: Москва, 2001. EDN: NLWYXB