Персоналистские перспективы занятости

Автор: Арзамасцев А.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Актуальные вопросы занятости и перспективы развития рынка труда

Статья в выпуске: 6 (160), 2011 года.

Бесплатный доступ

Развитие работы с человеческими ресурсами предусматривает и дальнейшие новые формы занятости. В статье рассматриваются возможные пути развития более эффективных видов занятости - рациональной и персоналистской, а также процессы и структуры практической реализации статейных положений.

Кадровая политика, занятость населения, производительность труда, персонализация, человеческие ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/143181509

IDR: 143181509

Текст научной статьи Персоналистские перспективы занятости

Сен-Симон говорил: «Причиной почти всех неурядиц в обществе становятся неудавшиеся призвания, насилия над склонностями, навязываемые профессии и проистекающее от этого неудовольствие». У каждого человека есть свой характер, свой темперамент, свой профессиональный тип. И под этот характер, профессиональную направленность подбирается своя «одежда», род занятий и, как следствие, поведенческий образ. Человек в жизни добирается до высот только тогда, когда он занимается своим делом. Раз мы появились на свет с заданными способностями, то смысл жизни – реализовать их, выполнить «задание» Божье ради себя и Родины, где нам суждено было появиться. Человек, не реализующий свои способности, идет не по своей дорожке, его будут преследовать жизненные неудачи, болезни, все будет «как-то не так».

Отсутствие идеологически обоснованных парадигм для созидательных технологий социального и личного благополучия все больше и больше отражается на всех уровнях социально-экономического существования. Целостной, научно-обоснованной прикладной системы социального и персонального синергического благополучия не существует, а различные движения, новации, технологии и мероприятия не влияют кардинально на позитивную результативность таких процессов.

Необходим адекватный социально-персональный ответ на взрывной характер современного научно-технического и информационного прогресса. Универсальных международных моделей такого ответа вряд ли можно ожидать. Модели общественного устройства должны соответствовать национальному менталитету и при этом соблюдать международные условия права, экономических и социальных и норм. Всеобщим остается одно – стремление к личному и социальному благополучию, счастью. Строить благополучие можно только с учетом способностей и возможностей, как отдельной личности, так и общества.

Мировой финансово-экономический кризис поставил под сомнение существующую парадигму либерально-межнациональных отношений, денежной, социальной, кадровой, управленческой политики.

Нужен новый миропорядок, необходим глобальный компетентный менеджмент, необходимо определение рычаговой политики, которая должна привести к взаимоблагопо-лучию общества и личности, гармонии природы и человека, экономики и социума.

Современная социальная политика подвергается глубокой перестройке, поскольку обнаруживается крайняя неэффективность действующих до сегодняшнего дня моделей и структур государственной поддержки и социальной помощи населению.

В истории практически не было общественно-экономической системы, где в равной степени соблюдались бы и экономические интересы государства и общества, и социальное внимание к членам этого общества. Подчеркиваем – в равной степени . Если политика в отношении созидания желаемого общества была достаточно многообразна в разных политических системах и государствах, то в отношении к человеку она, в основном, носила декларативный характер.

Человеческий ресурс как совокупность знаний, квалификаций, социальных установок, является принципиально важным источником социально-экономического роста. Следовательно, образование, наука и здравоохранение должны рассматриваться не как потребляющие и непроизводственные сферы, а как совокупность отраслей экономики, без которых она просто не может существовать, развиваться и производить продукты и услуги и являться основой высокоэффективной занятости.

Суть человеческого развития в том, чтобы люди имели возможность вести тот образ жизни, который они хотят избрать в соответствии со своими способностями, и обеспечить им средства и возможности для такого выбора. Варианты выбора увеличиваются по мере расширения возможностей человека через процессы развития, и эти возможности вкупе со способностями потенциально высокоэффективны, т.к. изначально исходят из интересов человека и его индивидуальности.

Доклады ООН обозначают кардинальные пути достижения индивидуального благополучия. Долгая и здоровая жизнь, обладание знаниями, доступ к ресурсам, нужным для достойной жизни, и участие в жизни общества – это и есть истинная цель развития – благополучие человека, а экономический рост – лишь средство достижения цели. Но совпадают ли на практике интересы социума, экономики и человека?

Цели, о которых мы говорили выше, наглядно свидетельствуют о крутом повороте в приоритетах мировой социальной экономики.

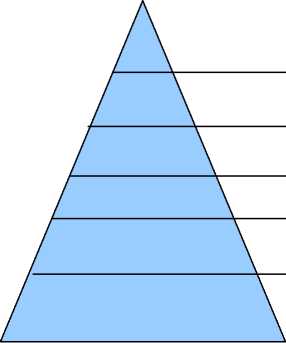

Какой гражданин в социально-экономическом плане наиболее «выгоден» государству как некая индивидуальная составляющая? Ответ на этот вопрос можно представить в виде пирамиды (рис.1). На вершине виртуальной пирамиды – профессионал суперкласса, патриот своей Родины, обладающий хорошим здоровьем (здоровый профессионал-патриот), чуть ниже расположится профессионал высокого класса – этатист (признающий роль государства). Далее будут следовать профессионалы-номиналы, а в основании находятся квалифицированные и малоквалифицированные работники.

Здоровый профессионал-патриот (Персона)

Профессионал-этатист

Профессионал высокого класса

Профессионал-номинал

Квалифицированный работник

Малоквалифицированные работники

Рис. 1. Приоритеты в развитии человека как ресурса

Закономерно встает вопрос: есть ли система воспитания, «создания» «здорового профессионала-патриота»? В данном случае речь идет о системе, связанной со смежными науками, течениями, направлениями, идеологически обоснованной, с существующим или перспективным социально-экономическим устройством, с обязательным государственно-нормативным обеспечением. Таких практических систем пока нет. Нужна устойчивая динамика в положительном направлении развития личности еще дальше к высотам, которые могут иметь место при полной самореализации, к состоянию благополучия, если хотите, счастья, которое, в свою очередь, является наимощнейшим источником благополучия общества.

Сегодня наступило время, когда необходимо разработать такие системы, которые были бы прикладными, воплощались на практике, где были бы одинаково «сильно» представлены интересы общества, человека, экономики. Цель таких систем – достижение благополучия человека как основы благополучия общества, то есть состояния того желаемого субъектнообъектного баланса (личность-общество), в котором хотели бы жить все.

Благополучие человека – явление сугубо индивидуальное. Оно достижимо при условии удовлетворения желаний, возможностей и способностей. По сути, благополучная личность является нам высшей целью субъекта (самой личности) и объекта (общества). Реализованная личность (назовем ее персоной) уже изначально уникальна и обладает уникальным ресурсным потенциалом. Персона – это реализованная личность в единственном исполнении. Но этот процесс реализации должен идти по общим направлениям единой организации социума и мира.

Процесс становления персоны, реализации личности называется персонализацией . Технология практического достижения персонализации личности есть персонали-стика .

Универсализм персонализации можно рассматривать в нескольких аспектах: как философию, как прикладные социальные технологии, причем во многих смежных областях, образовании, психологии, занятости, управления персоналом, экономики труда, медицине, предпринимательстве, менеджменте, педагогике, профориентации, работе с одаренными людьми, талант-менеджменте, здоровом образе жизни, оптимизации управления за счет профессионализма, семейном институте за счет персональной характерной совместимости, социальном сообществе и социально-экономической формации. Синергических же отношений великое множество.

Экономическое значение персонализации выражается в том, что она является условием высокоэффективного производительного труда, наивысшей отдачи благополучной личности – персоны. Это проявляется, прежде всего, в следующем:

-

во-первых, персональный клиринг определяет высокий уровень трудовой отдачи, и соответственно, продуктивности труда;

-

во-вторых, из-за потерь, связанных с низкой трудоспособностью, общество и производство несут невосполнимые потери по затратам на социальное обеспечение, страхование и медицинское обслуживание;

в-третьих, от незакрепляемости на рабочем месте и нерационального использования работников наносится существенный урон экономике.

Совокупность всех перечисленных моментов, характеризующих использование человеческих ресурсов, получила в прошлом столетии название «человеческого фактора». Повышение роли человеческого фактора заставляет по-другому смотреть на проблему использования трудовых ресурсов, отказаться от привычных подходов, искать новые пути. Надо создавать условия, ставить человека в такие обстоятельства, чтобы он мог максимально выявить свои таланты и способности на благо обществу и в то же время быть благополучным. Нереализованные возможности личности – необратимая потеря для всего общества.

Социально-практический выбор воплощается в процессе системных управленческих решений: «ресурс – рациональное использование – эффективность». Таким образом, можно сделать вывод, что человеческий ресурс в его фазе «персонресурс» становится ресурсом стратегическим и из сферы экономики человеческих ресурсов (труда) настоятельно пробивается в сферу макроэкономики, где может занять надлежащее место – основы фундамента самого эффективного социально-экономического дома.

Человек, как все на планете, – уникальное и «по природе» единственное явление, ни на кого и ни на что не похожее. Мы все разные, и мы можем быть идентифицированы по отпечаткам пальцев, глазам, ушам, волосам, ДНК и т.д. Здесь мы индивидуумы – субъекты физической неповторимости. В процессе жизни мы получаем устойчивые социальные установки в виде знаний, убеждений, воспитания, принципов, стиля поведения, профессиональных навыков. Мы становимся личностями – субъектами социальной неповторимости. Мы появились на свет с определенной задачей, выраженной в наших способностях и возможностях. И смысл жизни – реализовать эти способности и возможности ради выполнения этой задачи – достижения своего благополучия и благополучия той страны, в которой мы имели честь появиться. Персона – это реализованная личность. Персона – высшая стадия личности. Но для того, чтобы реализоваться, надо выявить и узнать свои индивидуальные данные и приобретенные качества. Процесс выявления всех значимых индивидуальных способностей и качеств человека мы назовем персонификацией.

Выявленные в процессе персонификации качества личности помогут их реализации. Как уже говорилось, этот процесс называется персонализацией личности. Конечной целью персонализации является благополучная персона. Весь путь достижения этой цели складывается по аналогии с «профцепочкой» в своеобразную «персонце-почку»:

Персонификация – Персонобучение – Персонклиринг – Персонсовершенство-вание – Персона

Персонклиринг – состояние личности, когда уже можно сказать, что профессионально, социально человек занимает свое место в обществе, обладая при этом хорошим здоровьем. Такой условной фигурой будет физически здоровый профессионал высочайшего класса, как правило, семейный или находящийся в удобном социуме, который его удовлетворяет, т.к. персонклиринг складывается из профклиринга, физического клиринга, социального клиринга. Становление соответствующих видов клиринга также происходит в ходе соответствующих «цепочек». «Профцепочка» в этом ряду занимает важнейшее место. Это тот «архимедов» рычаг, который является стержнем всей теории и практики пер-соналистики. В то же время в «профцепочке» можно выделить основной компонент – профориентацию, т.е. выбор профессии, и ему в данном труде будет уделено значительное внимание.

Профессиональное персонобучение – квинтэссенция многих подходов индивидуального обучения. Это обучение проводится с учетом выявленных психофизиологических особенностей и постановкой конкретно достижимой клиринговой цели при использовании средств обучения, максимально приспособленных под персону и задач, стоящих перед ней.

Профклиринг предусматривает рациональную занятость, т.е. такую занятость, которая соответствует психофизиологическим особенностям человека, его способностям и профессиональному образованию.

Профклиринг является целью политики рациональной занятости и приносит наивысший экономический результат, т.к. предусматривает высочайшую личностную и социумную квалификацию. Профессионал высокого класса практически никогда не бывает длительно безработным: или он будет обязательно востребованным, или он сам станет источником собственной занятости – создателем нового дела или нового направления. Здесь может проявиться величайшая роль профклиринга в обществе, которая видится нам в том, что профессионалы суперкласса сами создают новые экономические возможности, т.к. именно они являются источником научно-технического новаторства и изобретательства. Т.е. основное внимание надо сосредоточить на становлении профессионалов, а не латать социально-экономические дыры искореженного непрофессионалами экономического хозяйства и социума. Но, видимо, это будет атрибутикой другого общества – персоналистского.

Даже при достижении профклиринга, высокую квалификацию необходимо поддерживать на протяжении всей профессиональной жизни работника. Результат «профцепоч-ки» – профессионал высокого класса.

Центр персональной (рациональной) занятости

Кадровая политика всегда шла в ногу с региональной политикой занятости. Сегодня в резко усложнившейся социально-психологической среде реализация потенциала работника только через «гомо профикус» уже не актуальна. Человеческий ресурс не может рассматриваться вне совокупности остальных его атрибутивных качеств и способностей: физиологических, общественных и поведенческих (т.е. в полном спектре его персонального характера), – которые наиболее полно опережают его социально-экономическую ресурсность и эффективность, в том числе по категориям: физическое индивидуальное здоровье, соответствие семейной и общественной жизни. Все это, включая профессиональный клиринг, и является основой человеческого благополучия, которое само по себе есть мощная ресурсная основа для экономико-социального развития. В этом свете занятость приобретает не только профессиональные черты.

Речь идет не только о продуктивной занятости, а о рациональной занятости – профессиональном клиринге – соответствии индивидуальных, профессиональных качеств фактическому рабочему месту и профобразованию. Но и это не конечная цель. Сегодня на повестке дня уже «персональный клиринг» – высшая стадия благополучного работника с высочайшей трудовой отдачей, в случае реализации не только профессиональных качеств, но и социально-физиологических параметров. Таким образом, работа с персоналом должна предусматривать:

-

- выявление профессиональных способностей и их развитие;

-

- выявление физиологических параметров, индивидуальных трудовых ритмов, патологических проявлений организма;

-

- обеспечение здорового развития на основе индивидуального строения организма;

-

- выявление социальных характерных особенностей работы с целью способствования, обеспечения его семейного и социального благополучия. И эти аспекты кадровой работы должны соответствовать процессам и структурам видов занятости.

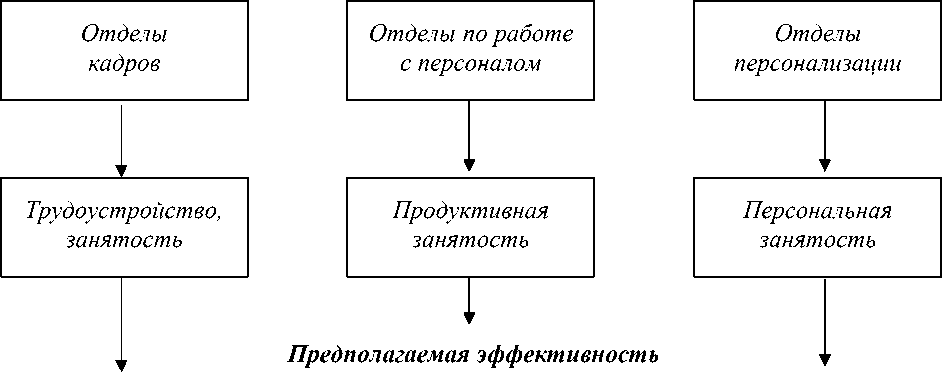

В историческом эволюционном плане работы с кадрами этот процесс можно представить в виде схемы (рис. 2).

от производительности труда

30%

50-60%

93-97%

Рис. 2. Содействие кадровых структур видам занятости

Неизбежна грядущая реформа службы занятости в соответствие с требованиями нового времени – рациональной и персональной занятости.

В последние годы служба занятости потеряла свои профилактические функции, которые наиболее эффективны в борьбе с безработицей.

Следует помнить, что в обязанность государства входят следующие функции:

помочь своим членам выбрать профессию:

Государство → Оптант (выбирающий профессию);

-

2) оказать помощь в обучении первой профессии:

Государство → Субтант (субъект решения);

-

3) оказать помощь в трудоустройстве:

Государство → Реотант (реализующий решения).

Сегодня представителями государства в управлении занятостью являются: в выборе профессии – никто, а в случае безработицы – службы занятости. Во втором случае – ПТУ, ссузы, вузы и органы муниципального образования. В этом случае получается, что в «профцепочке» (линии становления профессионализма) происходят эклектические структурные воздействия (рис. 3).

Получается, что заказчики на рабочую силу одни, пользователи – другие, а обучающие организации – третьи.

Предприятия, центры занятости населения (ЦЗН)

Школа, семья психологические частные службы

ПТУ, ссузы, вузы, центры персонализации личности (ЦПЛ), службы занятости

Выбор профессии Профессиональное

Занятость

обучение

Рис. 3. Профцепочка

Многолетние попытки возложить работу по профессиональной ориентации на среднюю школу («политехнические» школы, учебно-производственные комбинаты), а сейчас и на профильное обучение терпели и будут терпеть неудачи, поскольку эта грандиозная работа школе не по профилю и не по плечу. Только одной службе свойственно содействие профессиональному становлению личности – службе занятости. Тогда процесс будет выглядеть так, как это показано на рис. 4.

контроль

-------------► Предприятия

Служба занятости

Профвыбор

Профобучение

Занятость

Рис. 4. Процесс соответствия структур и процессов занятости

Проф. клиринг

Функции профориентации, профподготовки, трудоустройства после обучения в Службе занятости населения (СЗН) уже отработаны.

На муниципальном уровне управления (координация, планирование) система принимает стройный вид, если эти функции отойдут к службе занятости (рис. 5).

Центр занятости населения (ЦЗН) трудоустройство

Центры профориентации и персонализации

Мотивированные рабочие места

Училища и центры персонобучения

Рис. 5. Структура рациональной занятости

Таким образом, вся координация профессионализации и персонализации рабочей силы будет сосредоточена в руках служб занятости (см. таблицу 1).

В связи с тем, что интересы бизнеса могут проявляться в практическом использовании уже обученных за счет государства работников, паритетность (обязанность – интерес – выгода) можно соблюсти, если кардинально изменить подход в начальном профобразовании. Прежде всего, финансовые и материальные затраты государства направить не просто на профобучение, а на профобучение в соответствии с психофизиологической профнаправленностью ученика, т.е. персонобучение той профессии, к которой есть способности. А вот если бизнес захочет этот процесс более профессионализировать и использовать, будет нормальным, если все затраты бизнес возьмет на себя. Здесь координация может быть только у службы занятости, как государственного контролера за использованием рабочей силы. То есть речь идет о системе начального профессионального образования, которая должна быть в ведении службы занятости, в этом случае схема муниципальной профессионализации работников приобретет стройный логический вид, что будет крепкой платформой создания системы рациональной занятости.

Таблица 1

Сравнительная таблица традиционных и персональных центров занятости

|

Было в ЦЗН |

Предполагается (новые функции в ЦПЗН) |

|

Миссия : Занятость безработных -Трудоустройство -Профконсультация безработных -Профподготовка безработных |

Миссия: Рациональная и персональная занятость населения

|

Еще раз акцентируем внимание на том, что рациональной, высокоэффективной считается занятость, отвечающая психофизическим параметрам, соответствующему профессиональному образованию и соответствующему рабочему месту (рис.6). Построение муниципальной системы рациональной персональной занятости можно представить в следующей последовательности:

-

1. Принимается решение о создании системы персональной занятости.

-

2. Разрабатывается детальный проект системы.

-

3. Принимаются нормативные акты о создании системы.

Практическая реализация принятых решений видится нам в следующих действиях:

-

- создание попечительского совета;

-

- выделение ресурсов инвесторами;

-

- определение участников-внедренцев проекта;

-

- определение материальной базы;

-

- создание структур системы;

-

- структуризация центра занятости населения в центр персональной занятости.

Рис. 6. Тенденция региональной рациональной занятости

Естественно, все вышеозначенные положения являются в основном гипотетическими, но уже внедренные только элементы персоналистских процессов и структур в Московской, Ярославской и Владимирской областях в 1990-е гг. приносили еще не досягаемую до и после внедрения эффективность.

*

*

*

-

1. Арзамасцев А.А. Занятость. – М.: Остеон-фонд, 2011.

-

2. Арзамасцев А.А. Русский комбинезон. – Учебная газета. – 2008. – №15-16.

-

3. Арзамасцев А.А. Персоналистика. – М.: Остеон-фонд, 2011. 4. Арзамасцев А.А. Профориентация. – М.: Остеон-фонд, 2011.

-

5. Arzamastsev, A. Personalism as the Philosophical Foundation of Personalistics. – Kairos (Köln). – 2010. - №1.

-

6. Arzamastsev, A. Personalistics as an Educational Method for High Potential Managers Development // Psychological aspects of High Potential managers development, Materials of International conference, Komensky University, Bratislava, Slovakia, 2009.

Список литературы Персоналистские перспективы занятости

- Арзамасцев А.А. Занятость. - М.: Остеон-фонд, 2011.

- Арзамасцев А.А. Русский комбинезон. - Учебная газета. - 2008. - №15-16.

- Арзамасцев А.А. Персоналистика. - М.: Остеон-фонд, 2011. 4. Арзамасцев А.А. Профориентация. - М.: Остеон-фонд, 2011. EDN: QURADN

- Arzamastsev, A. Personalism as the Philosophical Foundation of Personalistics. - Kairos (Köln). - 2010. - №1.

- Arzamastsev, A. Personalistics as an Educational Method for High Potential Managers Development // Psychological aspects of High Potential managers development, Materials of International conference, Komensky University, Bratislava, Slovakia, 2009.