Персоналистские технологии в дошкольном образовательном учреждении

Автор: Заболотная И.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Персоналистские технологии, ориентированные на повышение качества жизни населения

Статья в выпуске: 2 (180), 2013 года.

Бесплатный доступ

Благополучие личности и высокий уровень жизни должны закладываться «с пеленок». Выявление профессиональных задатков ребенка и развитие их до способностей – залог благополучия в будущем.

Задатки, воспитание, способности, диагностика, развитие, интересы

Короткий адрес: https://sciup.org/143181756

IDR: 143181756

Текст научной статьи Персоналистские технологии в дошкольном образовательном учреждении

В Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. и ратифицированной Российской Федерацией, четко сформулированы значимость реализации индивидуальности каждой формируемой личности и ответственность государства за эффективность данного процесса. Конвенция подчеркивает право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Но осуществлять это право, как отмечено далее, значит, прежде всего, обеспечить направленность образования на развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме.

Доклады ООН обозначают кардинальные пути достижения индивидуального благополучия. Долгая и здоровая жизнь, обладание знаниями, доступ к ресурсам, нужным для достойной жизни, и участие в жизни общества – это и есть истинная цель развития – благополучие человека, а экономический рост – лишь средство достижения цели.

Суть человеческого развития в том, чтобы люди имели возможность вести тот образ жизни, который они хотят избрать в соответствии со своими способностями, и обеспечить им средства и возможности для такого выбора. Варианты выбора увеличиваются по мере расширения возможностей человека через процессы развития, и эти возможности вкупе со способностями потенциально высокоэффективны, так как изначально исходят из интересов человека и его индивидуальности1.

С учетом общемировой практики в сфере законодательства и основных общественных позиций, каждый ребенок имеет право на образовательную деятельность. В настоящее время в России правам ребенка уделяется большое внимание, но общественность в силу своей ментальности не всегда готова предоставить каждому ребенку должный познавательный маршрут как в сфере образовательных учреждений и программ, по которым они работают, так и по отношениям взрослых к ребенку. Педагогу, имея определенные запросы на потенциальный уровень развития воспитанника, бывает трудно принять ребенка такого, какой он есть, с его реальными возможностями.

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения ставят перед собой множество различных целей и задач по воспитанию и обучению детей. Но, к сожалению, такая важная задача, как выявление профессиональных задатков и развитие их в способности , теряется на фоне привычных задач, направленных на подготовку к школе, исключающих развитие внутренних потенциальных возможностей ребенка, но преследующих объемное накопление знаний и умений. Важно отметить, что эта тенденция заложена изначально в образовательных программах всей вертикали образовательных учреждений.

Но для того, чтобы в дальнейшем ребенок мог успешно реализоваться, именно выявление задатков и развитие способностей ради перспективного благополучия, является крайне важным, начиная с трехлетнего возраста. В связи с этим, наше дошкольное учреждение, избрав методологической основой исследования к.п.н. Арзамасцева А.А. (монография «Пер-соналистика») и научные труды Н. Бердяева, Э. Мунье, Т. Колларика и других ведущих психологов и педагогов, ставит перед собой приоритетную задачу – выявить задатки в профессиональном, физиологическом, социальном аспектах, способствовать их реализации и самореализации, включая духовно-нравственный компонент.

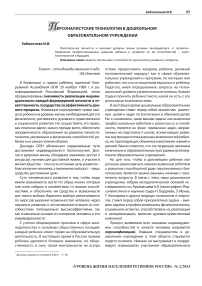

Процесс выявления всех значимых индивидуальных способностей и качеств человека называется персонафикацией. Главным специалистом в дошкольном учреждении в этой области становится педагог-психолог. Именно он выстраивает и координирует взаимосвязи участников образовательного процесса с целью выполнения поставленных задач и получения конкретного результата.

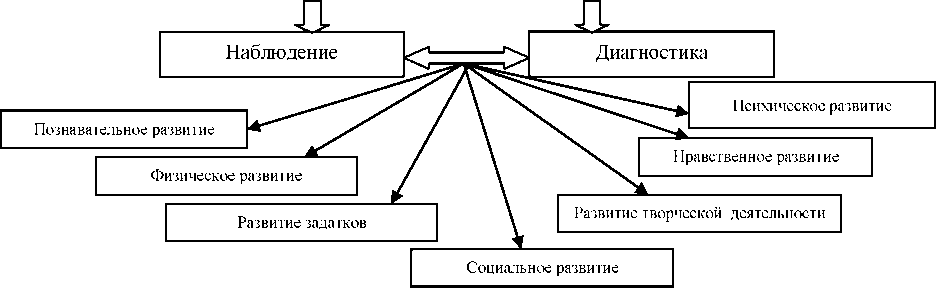

Вся работа с воспитанниками разбивается на 4 блока в соответствии с возрастными группами. На первом этапе проводится предварительная работа, включающая адаптацию детей к дошкольному учреждению, анализ общего уровня развития детей, сбор информации по социальному и образовательному уровню семей воспитанников. На каждого ребенка открывается дневник наблюдений персонального развития (ДНПР), в который регулярно должны вноситься результаты наблюдений специалистов МДОУ, воспитателей и родителей на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду до школы.

Наблюдение является основным средством сбора информации для осуществления педагогической оценки актуального состояния и перспектив развития ребенка-дошкольника. Прибегая к использованию данного метода сбора информации, мы имеем возможность выявить задатки, сферу интересов, понять ребенка как личность с тем, чтобы создать для него комфортные условия и полностью вовлечь в жизнь группы, поддерживать и поощрять его активность и инициативу в познании.

Учитывая важность непрерывности наблюдений, серьезное внимание в работе уделяется взаимосвязи с семьями воспитанников. На начальном этапе педагогом-психологом проводится разъяснительная работа о ценности и огромной значимости дошкольного возраста для дальнейшего успешного развития детей и их самореализации. Семья должна осознать необходимость проводимой работы и оказать посильную помощь для получения на выходе более точных результатов. Родители, как и дошкольное учреждение, обязаны создать благополучную эмоциональную среду для раскрепощения детей в целях свободного и яркого проявления ими заложенных индивидуальных особенностей. На протяжении всего пребывания ребенка в МДОУ педагог-психолог тесно сотрудничает с семьей: проводит анкетирования, разъяснительные беседы, составляет индивидуальный план работы с семьями воспитанников, дает рекомендации по их

взаимодействию с ребенком, собирает информацию от родителей и вносит её в дневник наблюдений персонального развития.

Человек не рождается на свет, имея уже какие-нибудь определенные способности. Врожденными могут быть некоторые анатомические, физиологические, генетические особенности организма. Эти врожденные анатомо-физиологические, генетические особенности называются задатками , которые при определенных соответствующих обстоятельствах развиваются в способности. Способностями называют такие психические свойства личности, которые являются условием успешного выполнения определенных видов деятельности. Но никакая отдельная способность не гарантирует успешное выполнение деятельности, которая зависит от сочетания способностей. Но ведущей всегда будет способность к конкретному виду деятельности, то есть трудовые, профессиональные задатки. Если человек даже с самыми выдающимися задатками не будет заниматься соответствующей деятельностью, способности у него не разовьются, то есть задатки еще не заключают в себе способностей. Они могут развиваться лишь в определенных условиях жизни и деятельности людей. Способности формируются и развиваются путем усвоения соответствующих знаний и умений, а от способностей в свою очередь зависят легкость и быстрота овладения знаниями и умениями. Развитие способностей у детей находится в прямой зависимости от укрепления их склонности к той или иной деятельности. Склонностью является направленность личности на занятие какой-либо деятельностью.

Чаще всего склонность к определенным видам деятельности связана с соответствующими ей способностями. Повышенная склонность ребенка к какому-либо виду деятельности может служить показателем пробуждающихся способностей. Способности формируются и развиваются в деятельности. Включение в деятельность есть основной путь развития способностей. Воспитание способностей неотделимо от воспитания характера – социального атрибута личности. Характер – многообразные отношения к процессам, другим людям, к себе.

На начальном этапе работы также внимание уделяется созданию благополучной эмоциональной атмосферы, предметно-развивающей среды и работа с родителями.

Дальнейшая работа в средней, старшей и подготовительной к школе группах выстраивается на особенностях, соответствующих каждому возрастному периоду, постоянно помня, что все делается для будущего блага.

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. На первый план выходят ролевые игры, сюжеты которых берутся из действительности – от бытовых к производственным и социальным. Содержание игр очень важно. Воспитатели следят за тем, чтобы игра детей имела воспитывающие функции, воспитывающие те задатки, которые заложены в играющем ребенке. Игры должны соответствовать выявленным задаткам.

«Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить» (М. Горький).

«Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу» (А.С. Макаренко).

Через игру ребенок познает мир, учится социальным взаимоотношениям, берет на себя различные роли, как членов социума, так и человека определенной профессии. Таким образом, игровая деятельность является основным средством профессионального ориентирования ребенка.

Персонафикацией, как отмечалось выше , мы называем процесс выявления наиболее значимых качеств, свойств и способностей личности в целях ее реализации (персонализации).

Такая трактовка позволяет нам подходить к процессу персонафикации комплексно, предполагая его диверсификационные и интеграционные свойства и параметры.

Прежде всего, выявлению подлежат способности: профессиональные задатки и характерные свойства и особенности личности. Этот процесс носит характер глубокого исследования психофизиологии личности, прежде всего, ее профессиональной типизации, физиологического состояния, социальных, в том числе и приобретаемых черт характера.

Применяя методы профессиональной диагностики, специалисты МДОУ руководствуются принципом необходимости и достаточности. Подбор методик во многом определяет эффективность данной работы.

Для определения профессиональной направленности детей мы используем:

-

• дифференциально-диагностический опросник (ДДО) (модификация «Профцентра»);

-

• методика Дж. Голланда.

С помощью методики ДДО можно выявить направленность ребенка на один или несколько ти- пов профессий по предмету труда, разработанной Е.А. Климовым2. Кроме того, они позволяют составить «карты интересов» или «веер возможностей» воспитанника.

Методика Дж. Голланда, основанная на классификации типов личности, соответствующих определенной профессиональной среде, дает возможность выявить профессиональную направленность через степень выраженности того или иного типа личности.

Выбор психодиагностических методик, применяемых для выявления профессиональной пригодности, определяется требованиями конкретной профессии к человеку. Поскольку близкие профессии предъявляют сходные требования, методы профессиональной диагностики можно сгруппировать в соответствии с классификацией профессии, предложенной Е.А. Климовым: «человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – человек», «человек – художественный образ».

В дошкольном возрасте всё воспринимается с восторгом, с интересом, и, по сути, еще не осознавая, ребенок уже ищет, что ему интереснее всего. Исходя из этого, особое внимание мы уделяем возникающим интересам воспитанников.

Психология трактует интерес как специфическую познавательную направленность личности на предметы и явления действительности. Наличие интереса – следствие целенаправленных действий развития задатков, заложенных в наших организмах. В отличие от взрослых степень обширности интересов у детей чрезвычайно велика, они недавно пошли по жизни и им интересно поначалу все, и по мере взросления интересы концентрируются на более конкретном поле деятельности или объектах.

Подготовительная роль интересов особенно ярко проявляется в ранних интересах детей к тому, что может составить содержание их деятельности в будущем (интереса к технике, природе, к живописи и т. д.). Часто такой первоначальный интерес (ПИ) превращается позже в учебный интерес к сопутствующим школьным дисциплинам, а затем и к трудовой деятельности. Если содержание учения интересно, отвечает познавательной направленности, вытекающей из движущих мотивов деятельности, то оно приобретает определенный жизненный смысл.

Успешность процессов внедрения персоналистских технологий в МДОУ во многом зависит от преемственности работы педагога-психолога и воспитателя.

Воспитатель на занятиях, в свободной и игровой деятельности, на прогулке выполняет рекомендации и конкретные задания педагога-психолога.

В основной образовательной программе дошкольного учреждения имеется раздел по ознакомлению дошкольников с различными профессиями. Детям дается возможность познать и приобщиться к труду взрослых. Начиная с родного детского сада, дети узнают о профессии повара, медсестры, завхоза, уборщицы, охранника и т. д. В детском саду организуются и проводятся конкурсы, выставки, викторины на темы: «Профессия моих родителей», «Все работы хороши», «Кем я стану» и т. д. В условиях семейного воспитания данное направление работы может быть реализовано в виде экскурсий на место работы членов семьи, предприятий социальной сферы.

Учитывая физиологические и психологические особенности маленького развивающегося ребенка, подача информации со стороны педагога имеет чрезвычайное значение. Воспитатель через личный пример уважительного отношения к той или иной профессии дает начальные знания о самых распространенных профессиях, доносит до сознания детей необходимость уважительного отношения к людям труда, учит ценить труд людей.

Полноценная трудовая деятельность любого человека зависит от его физиологических возможностей и уровня сохранности здоровья. Сбережение и укрепление здоровья необходимо начинать с детского сада. В нашем дошкольном учреждении данному направлению уделяется большое значение. Работа ведется в нескольких направлениях:

-

1. Формирование у детей потребности и культуры здорового образа жизни, посредством организованных видов деятельности, личного примера педагогов и членов семьи ребенка.

-

2. Профилактика респираторных заболеваний и витаминизация дошкольников.

-

3. Организация и проведение различных видов закаливания.

-

3. Сбалансированное питание, введение в рацион свежевыращенной зелени, силами воспитанников под руководством педагогов.

Примером к последнему пункту является беседа с детьми о значении полноценного питания для растущего организма, источниках витаминов и питательных веществ, каким образом маленький ребенок через свой труд может укрепить свое здоровье для дальнейшей успешной учебы, профессиональ- ной и трудовой деятельности. В данном случае мы имеем возможность реализации задачи по трудовому воспитанию, профессиональному ориентированию, формированию конкретных умений и навыков, которые заключаются в посадке, выращивании растений и их употреблении в пищу. Таким образом, дети соприкасаются с определенными видами профессий. Важно отметить, что ребенок, не успевающий или испытывающий определенные трудности на занятиях интеллектуального цикла – математике, обучению грамоте, может проявить незаурядный интерес и способности к данному виду труда. При этом, выявить данный интерес возможно лишь погрузив ребенка в эту деятельность.

Именно в дошкольном периоде идет активное накопление и становление нравственного опыта. Ребенок определяет свое положение в системе нравственных ценностей. Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь ему сориентироваться и сделать правильный выбор. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие, гармоничное формирование личности, а также обеспечивает воспитание гражданственности, любви к Родине, семье, позитивное отношение к окружающему. В данном направлении дошкольное учреждение ставит перед собой ряд особенных задач:

-

• Приобщение детей к опыту русской культуры , знакомство с формами традиционного семейного уклада , понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах.

-

• Потребность и готовность ребенка проявлять сострадание и сорадование .

-

• Деятельное отношение к труду.

-

• Ответственность за свои дела и поступки.

-

• Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества.

Воспитание чувства патриотизма является одной из важнейших составляющих духовнонравственного воспитания.

Дошкольный возраст является наиболее гибким с точки зрения развития психических функций и потенциальных возможностей ребенка. Как правило, на начальных этапах работы наблюдаются одни интересы и возможности воспитанника, а на заключительных этапах – другие. В процессе развития и познания ребенок овладевает более широкими знаниями об окружающем мире, совершенствуются его игровые навыки, коммуникативные способности, что способствует осознанному изменению интересов и внутреннего ресурса. Для дальнейшего роста крайне важным является подбор для ребенка правильного образовательного маршрута. Дошкольное учреждение составляет и предоставляет вниманию родителей каталог школ города, в котором указывается предполагаемый базовый фундамент, имеющийся в образовательном учреждении: ведущее направление образовательного процесса, профилирующие предметы, наличие факультативов и внеурочной деятельности, педагогический потенциал. При выпуске детей, результаты, полученные в ходе наблюдений, тестирований, бесед суммируются, анализируются, обсуждаются с родителями и заносятся в персонкарту воспитанника, которая передается из детского сада в школу для получения учителями начальных классов возможности учитывать индивидуальные особенности развития каждого ученика.

На дошкольное образование возлагаются большие надежды, так как положительный результат может быть достигнут только в случае правильного «старта». Центром персоналистских технологий в дошкольном детстве является персона ребенка как субъекта – носителя уникальных способностей и таланта, как перспективной развитой личности в высшем ее понимании (персоны).

Решая поставленные задачи, закладывая основу интеллектуальную, духовно-нравственную, физическую, мы должны дать тенденцию к профессиональному развитию детей в школе и во взрослой самостоятельной жизни.

*****

-

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2012.

-

2. Свирская Л. Методика ведения педагогических наблюдений – М: Линка-Пресс, 2010.

-

3. Свирская Л. Индивидуализация образования: правильный старт – М: Обруч, 2011.

-

4. Психология социальной одаренности. Пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько – М: Линка-Пресс, 2009.

-

5. Горький А.М. О молодежи. – М: Молодая гвардия, 1949.

-

6. Макаренко А.С. Сочинения. – М.: Издательство АПН РСФСР, т. 4, 1951.

-

7. Арзамасцев А.А. Персоналистика. Теоретические разработки основ новой прикладной науки. – М.: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012.

Список литературы Персоналистские технологии в дошкольном образовательном учреждении

- Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2012. EDN: QYDYON

- Свирская Л. Методика ведения педагогических наблюдений - М: Линка-Пресс, 2010.

- Свирская Л. Индивидуализация образования: правильный старт - М: Обруч, 2011.

- Психология социальной одаренности. Пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько - М: Линка-Пресс, 2009.

- Горький А.М. О молодежи. - М: Молодая гвардия, 1949.

- Макаренко А.С. Сочинения. - М.: Издательство АПН РСФСР, т. 4, 1951.

- Арзамасцев А.А. Персоналистика. Теоретические разработки основ новой прикладной науки. - М.: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012.