Персонализированный алгоритм прогнозирования формирования бронхоэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом

Автор: Вязовой А.В., Полунина Е.А., Прокофьева Т.В., Полунина О.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Хронический бронхит – наиболее распространенное хроническое заболевание легких. Основная проблема данного заболевания состоит в поздней диагностике вследствие невыраженной клинической симптоматики и несвоевременного обращения пациентов за медицинской помощью. Одним из инструментов для решения данной проблемы является поиск предикторов развития бронхоэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом. Цель: оптимизация прогнозирования формирования бронхоэктазов у пациентов с хроническим слизисто-гнойным бронхитом. Материал и методы. Проведено наблюдение за 92 пациентами с хроническим слизисто-гнойным бронхитом, предпринята попытка прогнозирования формирования у них бронхоэктазов через 12 мес. наблюдения. Через указанное время оценили течение хронического заболевания. Основную группу разделили на две подгруппы в зависимости от развития бронхоэктазов по данным компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК). В исследовании было две контрольные точки: первая – обострение хронического слизисто-гнойного бронхита, вторая – через 12 мес. после первой контрольной точки. Определялось содержание циркулирующих аннексин V мононуклеаров, находящихся на разных стадиях апоптоза, и нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (НЛИ). Результаты. Установлено, что увеличение значения НЛИ при обострении хронического слизисто-гнойного бронхита на единицу увеличивает риск формирования бронхоэктазов в 57,136 раза. Наличие ассоциации микробных агентов увеличивает риск формирования бронхоэктазов в 57,077 раза. Увеличение удельного веса (%) циркулирующих аннексин V мононуклеаров на ранней стадии апоптоза в начале обострения на 1% увеличивает риск формирования бронхоэктазов в 4,982 раза, увеличение продолжительности заболевания на 1 год увеличивает риск в 1,633 раза. Выводы. Полученный персонализированный алгоритм прогнозирования вероятности формирования бронхэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом обладает высокой чувствительностью и специфичностью – 96,6 и 98,4% соответственно.

Хронический слизисто-гнойный бронхит, апоптоз, нейтрофильно-лимфоцитарный индекс, бронхоэктазы

Короткий адрес: https://sciup.org/149149306

IDR: 149149306 | УДК: 616.233-002.3-002.2 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-3-170-177

Текст научной статьи Персонализированный алгоритм прогнозирования формирования бронхоэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом

Болезни органов дыхания занимают одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости населения Российской Федерации на протяжении многих десятков лет. С ними связано большое социальное бремя, обусловленное временной и стойкой утратой трудоспособности, снижением качества жизни и преждевременной смертью [1].

Хронический бронхит – наиболее распространенное хроническое заболевание легких. По данным литературы, распространенность этой нозологии в некоторых регионах достигает 38% [2]. Основная проблема данного заболевания состоит в поздней диагностике вследствие невыраженной клинической симптоматики и несвоевременного обращения пациентов за медицинской помо- щью. В то же время в рекомендациях GOLD показано, что хотя хронический бронхит является совершенно самостоятельной болезнью, он может предшествовать развитию ограничения скорости воздушного потока или сопровождать его, вызывать или усугублять стойкое ограничение воздушного потока (GINA, 2023; GOLD, 2024).

Прогрессирование течения хронического гнойного бронхита — это риск развития у больных бронхоэктазов, особенно у лиц, имеющих множественные легочные инфекции. Состояния, повышающие риск развития бронхоэктазов, включают муковисцидоз, CОVID-19, первичную цилиарную дискинезию и некоторые заболевания соединительной ткани. Во взрослом возрасте это заболевание чаще наблюдается у женщин; среди детей оно чаще встречается у мальчиков.

Таким образом, тенденция к увеличению распространенности хронических неспецифических заболеваний легких среди населения, особенно молодого возраста [3], поздняя диагностика, а также отсутствие эффективной общепринятой системы профилактики обусловливают актуальность данного исследования.

В последние десятилетия убедительно доказано, что одним из важных патогенетических звеньев самых разнообразных патологических процессов является апоптоз [4]. Апоптоз может играть значительную роль в патогенезе хронического слизисто-гнойного бронхита и бронхоэктазов наряду с воспалением. Хроническая гипоксия, воспаление и эндотоксикоз стимулируют апоптоз, что приводит к элиминации погибших клеток. Эти процессы в итоге нарушают функцию легких при хроническом бронхите. Одним из распространенных современных методов оценки апоптотических процессов является определение удельного веса циркулирующих аннексин V мононуклеа-ров в раннем апоптозе в сыворотке крови [4]. Поскольку при хроническом слизисто-гнойном бронхите имеет место гипоксия и интенсификация процессов апоптоза, содержание циркулирующих аннексин V мононуклеаров в раннем апоптозе в сыворотке крови может характеризовать в дальнейшем течение хронического бронхита и выступать в качестве предиктора развития бронхоэктазов.

Среди возможных маркеров тяжелого течения хронического слизисто-гнойного бронхита и развития вторичных бронхоэктазов нам представляется логичным рассмотреть наличие и выраженность синдрома эндотоксикоза. Это наднозологический симптомокомплекс, являющийся патогенетическим звеном большого количества заболеваний бронхолегочной системы, особенно гнойного характера. Накопление эндотоксинов в организме может быть связано с их гиперпродукцией или нарушенной элиминацией. Именно эндотоксикоз зачастую определяет тяжесть состояния больного. Можно предположить, что расчет гематологического индекса интоксикации, а именно нейтрофильно-лимфоцитарного индекса (НЛИ), у пациентов с хроническим слизисто-гнойным бронхитом в зависимости от тяжести заболевания, частоты обострения, вида возбудителя позволит прогнозировать развитие бронхоэктазов. Итогом будет сокращение повторных госпитализаций, увеличение продолжительности жизни больных и снижение затрат на лечение.

Цель исследования: оптимизация прогнозирования формирования бронхоэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом.

Материал и методы

В рамках данного исследования было проведено наблюдение за 92 пациентами с хроническим слизисто-гнойным бронхитом, предпринята попытка прогнозирования формирования у них бронхоэктазов через 12 мес. наблюдения в амбулаторных условиях. Данная когорта находилась под проспективным наблюдением в течение 12 мес. К концу исследования оценили течение хронического слизисто-гнойного бронхита. У части больных выявлены бронхоэктазы. Наблюдаемую группу разделили на две подгруппы в зависимости от формирования бронхоэктазов по данным компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК). Через 12 мес. наблюдения в группе больных со слизисто-гнойным бронхитом развились бронхоэктазы у 29 человек (31,5%). У остальных 63 человек (68,5%) бронхоэктазы не развились.

Критериями включения пациентов в основную группу наблюдения являлись: наличие хронического слизисто-гнойного бронхита, фаза обострения, документально подтвержденное согласие участвовать в исследовании и соблюдать врачебные рекомендации; отсутствие иной значимой соматической патологии на момент обследования, способной оказать влияние на результаты исследования. Критериями невключения явились: бронхоэктатическая болезнь, онкопатология; психические заболевания; значительное снижение когнитивных способностей.

В 100% случаев пациенты получали антибиотики и бронхолитики. Длительную мукоактивную терапию получали 31 человек (33,7% случаев).

Всем лицам обследуемой группы выполнялся посев мокроты на флору и определение чувствительности к антибиотикам. По данным результатов бактериологического посева мокроты, в группе больных со слизисто-гнойным бронхитом Haemophilus influenzae выявлялась у 38 человек (41,3%), Pseudomonas aeruginosa – у 37 человек (40,2%), Moraxella Саtarrhalis – у 8 человек (8,7%), Staphylococcus aureus – у 8 человек (8,7%), Enterobacteriaceae – у 6 человек (6,5%), Aspergillus – у 6 человек (6,5%), Streptococcus pneumonia – у 11 человек (12). При этом рост двух и более возбудителей выявлялся у 23 человек (25 % случаев).

В исследовании было две контрольные точки: первая – обострение хронического слизисто-гнойного бронхита, вторая – через 12 мес. после первой контрольной точки. В первой и второй контрольных точках проводили обследование пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями по хроническому слизисто-гнойному бронхиту от 2024 г.1 , определяли маркеры апоптоза. Мо-нонуклеары, находящиеся в апоптозе, исследовали с использованием набора реагентов «Annexin-V-FITC/7AAD» («Beckman Coulter», США). Образцы клеток-моноуклеа-ров анализировали в течение 30 мин на проточном цитофлуориметре «Navious» («Beckman Coulter», США). Результаты исследования представлены двухпараметрической диаграммой, которая разделена на квадранты. В каждом из квадрантов регистрировали определенные популяции мононуклеаров: 1) живые клетки (дают низкие сигналы FITC и 7-AAD), 2) клетки в состоянии раннего апоптоза (высокий сигнал FITC и низкий 7-AAD), 3) клетки с признаками позднего апоптоза (низкий сигнал FITC и высокий 7-AAD), 4) некротические клетки (высокие сигналы FITC и 7-AAD).

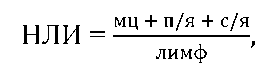

Нами анализировался индекс клеточной реактивности, а именно НЛИ. НЛИ представляет собой соотношение клеток миелоцитарного ряда к лимфоцитам. Он рассчитывается по следующей формуле:

где мц – удельный вес миелоцитов в лейкоцитарной формуле (%), п/я – удельный вес палочкоядерных нейтрофилов (%), с/я – удельный вес сегментоядерных нейтрофилов (%), лимф – удельный вес лимфоцитов (%).

Гендерное распределение в группе больных со слизисто-гнойным бронхитом было следующим: мужчины – 50 (54,3%) человек, женщины – 42 человека (45,7%). Медиана возраста в группе больных со слизисто-гнойным бронхитом составила 44 [40; 47] года (min 35, max 55). Продолжительность заболевания составила 10 [5,5; 14] лет (min 3, max 28). Частота обострений за предыдущие 12 мес. составила 1 [1; 2], средняя частота обострений за предыдущие 5 лет – 2 [2; 2]. Кашель и выделение мокроты отмечались у 92 человек (100% случаев). Увеличение объема мокроты регистрировалось у 42 человек (45,7% случаев). Увеличение гнойности мокроты определялось у 18 человек (19,6% случаев). Одышка имела место у 54 человек (58,7% случаев). Слабость отмечалась у 37 (40,2% случаев); грудной дискомфорт – 17 (18,5% случаев); запах изо рта – 14 человек (15,2% случаев). По данным КТ ОГК, в группе больных со слизисто-гнойным бронхитом сетчатая деформация определялась у 38 человек (41,3% случаев), у остальных пациентов выявлялась норма.

По результатам бактериологического посева мокроты в группе больных со слизисто-гнойным бронхитом идентифицировались как монокультуры, так и ассоциация агентов.

Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом от 25 декабря 2024 г. Лицами, включенными в исследование, было подписано информированное согласие на участие в исследовании.

Формирование базы данных в соответствии с протоколом исследования проводилось в программе Microsoft Office Excel 2003. Статистический анализ проводился с использованием программы SPSS, версия 26.0 (США).

Для количественных показателей проводилась проверка на нормальность распределения с помощью критерия Шапиро – Уилка. В связи с непараметрическим распределением данные представлены с помощью медианы ( Me ), нижнего и верхнего квартилей [ Q1; Q3 ]. Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение двух групп несвязанных совокупностей по количественному показателю выполнялось с помощью U -критерия Манна – Уитни. Сравнение двух групп связанных совокупностей по количественному показателю осуществлялось с помощью критерия Вилкоксона. Пороговое значение p было принято за 0,05.

Отбор предикторов для построения математической модели прогнозирования развития бронхоэктазов через 12 мес. наблюдения у больных слизисто-гнойным бронхитом проводился с помощью многофакторного регрессионного анализа. Применялся метод пошагового исключения признаков, не оказывающих влияния на качество модели («назад Вальд»). Нулевая гипотеза отклонялась при уровне статистической значимости p < 0,05. Для создания математической модели использовался метод логистической регрессии.

Результаты

Мы проследили динамику содержания циркулирующих аннексин V мононуклеаров у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом за 12 мес. наблюдения. Как видно из таблицы 1, медианы интактных клеток, клеток с ранней и поздней стадиями апоптоза, погибших клеток в точках 1 и 2 были сопоставимы, хотя и имелась тенденция к снижению удельного веса клеток с признаками апоптоза (как раннего, так и позднего) и некротических клеток, а также к увеличению интактных клеток.

Содержание интактных клеток у 14 человек увеличилось, у 20 человек оно уменьшилось, у 59 осталось без существенной динамики. Содержание клеток с признаками апоптоза у 18 человек увеличилось, у 24 человек уменьшилось, у 50 осталось без существенной динамики. Содержание клеток на ранней стадии апоптоза у 10 человек увеличилось, у 27 человек уменьшилось, у 55 осталось без существенной динамики. Содержание клеток на поздней стадии апоптоза у 12 человек увеличилось, у 25 человек уменьшилось, у 55 осталось без существенной динамики. Содержание погибших клеток у 9 человек увеличилось, у 27 человек уменьшилось, у 56 осталось без существенной динамики.

Исходя из цели исследования, нами была определена группа больных со слизисто-гнойным бронхитом с развитием бронхоэктазов через 12 мес. наблюдения – 29 человек (31,5%). Не развились бронхоэктазы у 63 человек (68,5%). Нами было изучено содержание циркулирующих аннексин V мононуклеаров (%) у больных с хрони-ческим-гнойным бронхитом через 12 мес. наблюдения в зависимости от наличия бронхоэктазов.

Медианы циркулирующих аннексин V мононуклеаров интактных, с признаками апоптоза на ранней и поздней стадиях и стадии некроза с наличием и отсутствием бронхоэктазов продемонстрировали статистически значимые различия ( р < 0,001), таблица 2.

Далее нами была рассмотрена динамика НЛИ у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом за 12 мес. наблюдения (таблица 3).

Как видно из таблицы 3, значение НЛИ в точке 1 составило 2,96 [2,54–3,58], а в точке 2 – 2,69 [2,27–4,0]. Значения показателей в точках 1 и 2 были сопоставимы ( p = 0,089), таблица 4. У 39 человек НЛИ снизился, у 31 – увеличился, у 22 – не изменился.

Медиана НЛИ в группе больных со слизисто-гнойным бронхитом с бронхоэктазами составила 4,47 [4,05–5,13], в группе больных без бронхоэктазов – 2,54 [2,18–2,71]. Различия были статистически значимы ( р < 0,001).

С помощью регрессионного анализа были определены независимые клинические и лабораторно-инструментальные предикторы формирования бронхоэктазов. При многофакторном регрессионном анализе статистически значимое влияние на развитие бронхоэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом через 12 мес. наблюдения оказали факторы, приведенные в таблице 5.

В качестве исхода в алгоритме рассматривались два варианта развития событий по истечении 12 мес. наблюдения за пациентами: 1 – формирование бронхоэктазов, 0 – отсутствие формирования бронхоэктазов.

При оценке влияния клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных данных на вероятность формирования бронхоэктазов у больных слизисто-гнойным бронхитом через 12 мес. наблюдения использовалось уравнение логистической регрессии:

p = 1 / (1 + e–z) × 100%, где p – вероятность формирования бронхоэктазов в % (при рассчитанном значении вероятности меньше 50% предполагается, что событие не наступит, а при равном или выше 50% – предположительно наступит), е (математическая константа) = 2,71828;

Z – показатель степени в логистической функции.

Таблица 1 . Динамика содержания циркулирующих аннексин V мононуклеаров у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом за 12 месяцев наблюдения

Table 1 . Dynamics of the content of circulating annexin V mononuclear cells in patients with chronic mucopurulent bronchitis during 12 months of follow-up

|

Показатели |

Содержание циркулирующих ан нексин V мононуклеаров (%) |

р |

|

|

Точка 1 |

Точка 2 |

– |

|

|

Интактные клетки (аннексин V-/7AAD–), % |

93,7 [89,85–95,7] |

94,55 [92,7–95,55] |

0,525 |

|

Клетки с признаками апоптоза, % |

5,9 [3,8–9,25] |

5,0 [3,15–6,65] |

0,523 |

|

Ранняя стадия апоптоза (аннексин V+/7AAD–) |

4,45 [2,95–6,75] |

4,25 [3,0–5,5] |

0,521 |

|

Поздняя стадия апоптоза (аннексин V+/7AAD+) |

1,0 [0,4–1,6] |

0,4 [0,15–0,8] |

0,457 |

|

Погибшие клетки (аннексин V-/7AAD+), % |

1,4 [0,9–1,9] |

1,15 [0,6–1,8] |

0,461 |

Примечание: р – статистическая значимость различий между показателями апоптоза у пациентов со слизисто-гнойным бронхитом в контрольных точках 1 и 2 (критерий Вилкоксона).

Таблица 2 . Содержание циркулирующих аннексин V мононуклеаров у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом через 12 месяцев наблюдения (точка 2) в зависимости от наличия бронхоэктазов

Table 2 . Content of circulating annexin V mononuclear cells in patients with chronic mucopurulent bronchitis after 12 months of follow-up (point 2) depending on the presence of bronchiectasis

|

Показатели |

Бронхоэктазы |

р |

|

|

Имеются |

Отсутствуют |

||

|

Интактные циркулирующие аннексин V мононуклеары, % |

91,9 [90,5–92,7] |

95,1 [94,45–96,0] |

< 0,001 |

|

Циркулирующие аннексин V мононуклеары с признаками апоптоза, % |

7,7 [6,7–9,1] |

3,5 [3,0–5,0] |

< 0,001 |

|

Ранняя стадия апоптоза (аннексин V+/7AAD–) |

6,9 [5,4–8,3] |

3,0 [2,7–4,35] |

< 0,001 |

|

Поздняя стадия апоптоза (аннексин V+/7AAD+) |

0,7 [0,4–1,1] |

0,4 [0,1–0,6] |

< 0,001 |

|

Циркулирующие аннексин V мононуклеары на стадии некроза, % |

0,8 [0,4–1,35] |

0,3 [0,1–0,7] |

< 0,001 |

Примечание: р – статистическая значимость различий между пациентами с бронхоэктазами и без бронхоэктазов (критерий Манна – Уитни).

Таблица 3 . Динамика нейтрофильно-лимфоцитарного индекса у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом за 12 месяцев наблюдения

Table 3 . Dynamics of NLI in patients with chronic mucopurulent bronchitis during 12 months of follow-up

|

Группы наблюдения |

НЛИ |

р |

|

|

Точка 1 |

Точка 2 |

0,089 |

|

|

Больные со слизисто-гнойным бронхитом, n = 92 |

2,96 [2,54–3,58] |

2,69 [2,27–4,0] |

|

Примечание: р – статистическая значимость различий между НЛИ у пациентов со слизисто-гнойным бронхитом в контрольных точках 1 и 2 (критерий Вилкоксона).

Таблица 4 . Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом через 12 месяцев наблюдения (точка 2) в зависимости от наличия бронхоэктазов

Table 4 . NLI in patients with chronic mucopurulent bronchitis after 12 months of follow-up (point 2) depending on the presence of bronchiectasis

|

Группы наблюдения |

Бронхэктазы |

р |

|

|

Имеются |

Отсутствуют |

||

|

НЛИ |

4,47 [4,05–5,13] |

2,54 [2,18–2,71] |

< 0,001 |

Примечание: р – статистическая значимость различий между пациентами с бронхоэктазами и без бронхоэктазов (критерий Манна – Уитни).

Таблица 5 . Переменные в уравнении логистической регрессии для прогнозирования развития бронхоэктазов у больных хроническим слизсто-гной-ным бронхитом через 12 месяцев наблюдения

Table 5. Variables in the logistic regression equation for predicting the development of bronchiectasis in patients with chronic mucopurulent bronchitis after 12 months of follow-up

|

Предикторы |

В |

Вальд |

р |

ОШ |

95% ДИ |

|

НЛИ |

4,045 |

7,361 |

0,007 |

57,136 |

3,074–148,905 |

|

Наличие ассоциации микробных агентов |

4,044 |

4,081 |

0,043 |

57,077 |

1,128–288,824 |

|

Циркулирующие аннексин V мононуклеары на ранней стадии апоптоза |

1,606 |

6,936 |

0,008 |

4,982 |

1,908–16,459 |

|

Продолжительность заболевания |

0,49 |

4,953 |

0,026 |

1,633 |

1,06–2,514 |

Для определения значения Z получено уравнение регрессии:

z = –29,058 + 4,045 × X1 + 4,044 × X2 + 1,606 × X3 + 0,49 × X 4 ;

где X1 – значение НЛИ при обострении хронического слизисто-гнойного бронхита;

X2 – наличие ассоциации микробных агентов (1 – да, 0 – нет);

X3 – удельный вес (%) циркулирующих аннексин V мононуклеаров на ранней стадии апоптоза в начале обострения хронического слизисто-гнойного бронхита (%);

X4 – продолжительность заболевания (полных лет); –29,058 – константа.

Исходя из значений регрессионных коэффициентов, все факторы, вошедшие в прогностическую модель, имели прямую связь с вероятностью формирования бронхоэктазов через 12 мес. наблюдения. Увеличение значения НЛИ при обострении хронического слизисто-гнойного бронхита на единицу увеличивало риск формирования бронхоэктазов в 57,136 раза (95% ДИ: 3,074–148,905). Наличие ассоциации микробных агентов увеличивало риск формирования бронхоэктазов в 57,077 раза (95%

ДИ: 1,128–288,824). Увеличение удельного веса (%) циркулирующих аннексин V мононуклеаров на ранней стадии апоптоза в начале обострения на 1% увеличивало риск формирования бронхоэктазов в 4,982 раза (95% ДИ: 1,908–16,459), увеличение продолжительности заболевания на 1 год увеличивало риск в 1,633 раза (95% ДИ: 1,06–2,514).

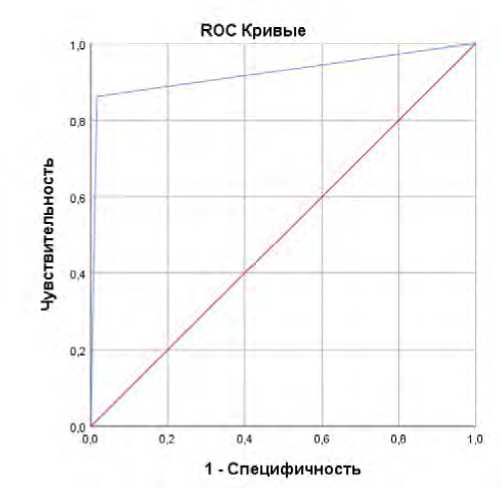

Исходя из значения коэффициента детерминации Найджелкерка, данная модель учитывала 90,8% факторов, определяющих вероятность формирования бронхоэктазов у больных слизисто-гнойным бронхитом через 12 мес. наблюдения. Диагностическая чувствительность (ДЧ) разработанной прогностической модели составила 96,6%, диагностическая специфичность (ДС) – 98,4%. Чувствительность и специфичность определялись в точке отсечения, где оба этих показателя были максимальными, а разница между ними была минимальна. Диагностическая эффективность (ДЭ) – 97,8%. Прогностическая ценность положительного результата составила 96,6%, прогностическая ценность отрицательного результата – 98,4%.

Оценка качества разработанного алгоритма проводилась при помощи ROC-анализа с расчетом площади под ROC-кривой (AUC) (рис. 1).

Рис. 1. ROC-кривая, характеризующая зависимость вероятности формирования бронхоэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом через 12 месяцев наблюдения

Fig. 1. ROC-curve characterizing the dependence of the probability of bronchiectasis formation in patients with chronic mucopurulent bronchitis after 12 months of follow-up

С целью оценки качества предложенного нами алгоритма была произведена его валидация. Была сформирована группа из 38 больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом с наблюдением за пациентами в течение 12 мес. Результаты наблюдения сопоставлялись с результатами, спрогнозированными при помощи разработанного алгоритма. ДЧ при валидации составила 89,3%, ДС – 80,0%, ДЭ – 86,4%. Прогностическая ценность положительного результата была равна 72,7%; прогностическая ценность отрицательного результата – 92,6%.

Обсуждение

Одним из серьезных осложнений хронического слизисто-гнойного бронхита является развитие бронхоэктазов и дыхательная недостаточность. Стратификация групп риска на основе такого прогнозирования позволяет интенсифицировать терапевтическое и профилактическое воздействие в отношении лиц с высокой вероятностью развития бронхоэктазов.

На сегодняшний день основными маркерами бронхолегочной патологии являются маркеры воспаления. Они могут рассматриваться как ранние предикторы трансформации острого заболевания в хроническое, тяжелого течения и неблагоприятного прогноза [5–7].

Изучение молекулярных механизмов запрограммированной гибели клеток имеет большое значение при патологии бронхолегочной системы [8, 9]. Аннексин A5 (ANXA5) обладает способностью связываться с ФС. Соответственно, окрашивание ANXA5 специфическим красителем 7 аминоактиномицина D (7AAD) позволяет идентифицировать лимфоциты на ранних этапах апоптоза [10, 11]. Интерес представляет выявление и анализ процессов апоптоза с определением его стадии у пациентов с хроническим слизисто-гнойным бронхитом.

В современной научной литературе описано значительное количество исследований, доказывающих необходимость определения индексов клеточной реактивности в сыворотке крови для анализа особенностей патогенеза бронхолегочной патологии, прогнозирования течения и осложнений заболевания, а также выраженности синдрома эндогенной интоксикации.

O.Y. Pryshliak и соавт. в своем исследовании (2023) обнаружили, что у обследуемых беременных пациенток с COVID-19 и признаками пневмонии лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) был достоверно выше, чем в группе без COVID-19 и в группе беременных с легкой формой пневмонии, ассоциированной с COVID-19 [12]. A. Karimi и соавт. (2021) с начала коронавирусной инфекции изучали ЛИИ и НЛИ в качестве биомаркеров в прогнозировании течения COVID-19, смертности, прогрессирования тяжести заболевания, риска интубации, риска тяжелого заболевания у интубированных пациентов, длительности интубации. Ученые выявили связь между более высокими уровнями ЛИИ и НЛИ, количеством сопутствующих заболеваний и, следовательно, более тяжелым течением заболевания [13]. В другом исследовании был изучен уровень ЛИИ, НЛИ и других индексов клеточной реактивности при прогнозировании смертности у пациентов от ковидной пневмонией [14].

В доступной литературе не представлено данных по изучению прогностической роли маркеров апоптоза и индексов клеточной реактивности в развитии бронхоэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом. В нашем исследовании в качестве маркера апоптоза мы проанализировали содержание циркулирующих ан-нексин V мононуклеаров; для демонстрации выраженности синдрома эндогенной интоксикации мы использовали НЛИ.

Было установлено, что увеличение значения НЛИ при обострении хронического слизисто-гнойного бронхита на единицу увеличивает риск формирования бронхоэктазов в 57,136 раза (95% ДИ: 3,074–148,905). Наличие ассоциации микробных агентов увеличивает риск формирования бронхоэктазов в 57,077 раза (95% ДИ: 1,128–288,824). Увеличение удельного веса (%) циркулирующих аннексин

V мононуклеаров на ранней стадии апоптоза в начале обострения на 1% увеличивает риск формирования бронхоэктазов в 4,982 раза (95% ДИ: 1,908–16,459), увеличение продолжительности заболевания на 1 год увеличивает риск в 1,633 раза (95% ДИ: 1,06–2,514).

В результате проделанной работы мы можем утверждать, что перспективными предикторами развития бронхоэктазов являются циркулирующие аннексин V мо-нонуклеары и НЛИ.

Заключение

Таким образом, созданная модель, включившая значение НЛИ, наличие ассоциации микробных агентов, содержание циркулирующих аннексин V мононуклеаров на ранней стадии апоптоза при обострении хронического слизисто-гнойного бронхита и продолжительности заболевания, предназначена для индивидуального прогнозирования вероятности формирования бронхэктазов у больных хроническим слизисто-гнойным бронхитом через 12 мес. наблюдения. Информация о предполагаемом высоком риске развития указанных осложнений поможет целенаправленно подобрать объем профилактических и лечебных мероприятий у пациентов с хроническим слизисто-гнойным бронхитом и устранить модифицируемые факторы риска осложненного течения при данном заболевании.