Персональные базы знаний и метод Zettelkasten как способ организации знаний

Автор: Казакевич Анастасия Васильевна, Кораченцов Александр Александрович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Общеизвестно, что информация в текущих реалиях является важнейшим стратегическим ресурсом. От способностей и интеллекта населения страны напрямую зависит культура, экономика, политическая и социальная области его жизнедеятельности. Для любого человека или организации знания являются стратегическим активом. Задача каждого - создать такие условия, чтобы необходимая информация была легко доступна в нужное время. В статье рассматриваются способы хранения знаний, методика управления ими Zettelkasten, программное обеспечение TheBrain, Roam Research, Obsidian, используемое для подобных целей. Подчеркивается, что иерархическая структура в большинстве случаев не подходит для хранения знаний, очень часто нужно привязывать заметки к нескольким разным темам одновременно. Качественный скачок развития возможен при использовании для анализа данных (создания новых связей) принципов искусственного интеллекта (AI).

Знания, персональные базы знаний, цифровой мозг, хранение знаний, управление знаниями

Короткий адрес: https://sciup.org/149132976

IDR: 149132976 | УДК: 316.662.22 | DOI: 10.24158/tipor.2021.1.8

Текст научной статьи Персональные базы знаний и метод Zettelkasten как способ организации знаний

Любое принимаемое решение основывается на анализе ситуации, прогнозировании ее развития, при этом прорабатываются возможные стратегии поведения субъекта. Объемы и интенсивность информации постоянно растет, и в определенный момент становится невозможно воспринять необходимые для анализа данные, всесторонне осмыслить их, а также найти взаимосвязи между разрозненными частями полученной информации, что приводит к генерации новых знаний.

Управление знаниями применяется в организациях не один десяток лет, поскольку отсутствие единого их хранилища и опыта в компании приводит к снижению эффективности работы всей организации в целом. Управление знаниями позволяет не только повысить качество и производительность труда, но и создает для организации долгосрочные конкурентные преимущества, а также стимулирует инновации в ее деятельности. Знания являются стратегическим активом любого производственного коллектива.

Основными носителями и потребителями информации в организациях являются их работники, поэтому проблему управления знаниями следует рассматривать с позиции социологии. Основной задачей в этом отношении является создание таких условий, при которых личные знания каждого сотрудника преобразуются в коллективные и становятся интеллектуальной собственностью компании.

Внедрение процессов управления знаниями чаще всего встречает отторжение у сотрудников организаций различного уровня, поскольку общеизвестно, что создание базы знаний является рутинной работой. Вследствие этого очень многие компании предпринимают шаги к внедрению такой системы, но доводят этот процесс до конца единицы.

К недостаткам текущего состояния исследований в области процессов управления знаниями стоит отнести тот факт, что внедрение процессов управления знаниями чаще всего рассматривается в рамках предприятий и организаций с целью создания конкурентных преимуществ для них. Однако данный процесс актуален и для других институтов социализации, таких как семья и учебные заведения. Таким образом, цель настоящего исследования - показать необходимость управления личными знаниями для активизации процессов становления личности, усвоения индивидом ценностей, приобретения им социального опыта, то есть для повышения его способности адаптироваться к внешним условиям.

В современных реалиях взрывной информатизации общества происходит усложнение всех основных процессов, повышаются требования к подготовке специалистов, способных успешно развиваться и самосовершенствоваться на протяжении всей деловой карьеры [1]. Следствием такого положения дел стал информационный кризис - снижается эффективность использования данных; существующие способы поиска, сбора, обработки информации не позволяют полностью раскрыть ее потенциал. Становится очевидно, что невозможно заранее предугадать, какие именно знания могут понадобиться субъекту в будущем. Задача каждого человека - создать такие условия, чтобы необходимая ему информация была легко доступна в нужное время.

Общеизвестно, что мозг не является надежным хранилищем знаний. Каждый раз, когда требуются какие-то сведения, мозг реконструирует историю, со временем отдаляясь от истины. Память - это энергозависимый процесс, именно в связи с этим фактором воспоминания нестабильны. Они фальсифицируются с течением времени, т. к. степень модификации находящегося в памяти объекта зависит от срока его хранения. При этом для людей также характерно «присвоение» чужой информации, поскольку мозг утрачивает сведения об ее источнике со временем. Если данные долго остаются невостребованными, они вытесняются новыми. Необходимо постоянное увеличение объема знаний для того, чтобы индивид мог оставаться на текущем уровне способностей и сохранять свой статус в обществе.

Таким образом, доминирующими факторами в повышении потенциала эффективной работы, на наш взгляд, являются знания и опыт, которые дают возможность быстрее распознавать характерные черты происходящего, позволяют оперативно и осознанно принимать решения и адекватно реагировать на новые условия.

Общеизвестно, что крупные коммерческие поисковые системы анализируют историю посещений, запросы пользователя в Сети и на основе собственных «умных» алгоритмов пытаются предсказать, какая информация ему нужна. Таким образом, они организуют свою деятельность так, чтобы более эффективно продавать товары и услуги рекламодателей, ориентируясь на предпочтения потенциального потребителя.

Также прослеживается тенденция к манипуляции общественным мнением, что заставляет людей делать неверные выводы, и, как следствие, принимать ошибочные решения. При этом эффективность манипуляционного процесса зависит от степени внушаемости и личностных качеств человека [2]. Необходимо понимать, что информация, размещенная в сети Интернет, не является статичной и постоянно меняется.

Таким образом, основными проблемами в процессе управления личными знаниями являются: сохранение знаний наиболее эффективным способом; обеспечение удобного и быстрого способа получить доступ к ним в любой момент; осуществление поиска когда-то полученной, но утраченной информации; проведение ретроспективы для выявления скрытых или неочевидных связей между разными частями информации для определения различных точек зрения; создание целостной и приватной базы знаний, защищенной от вмешательств посторонних лиц.

Когда информация приобретается или создается, ее необходимо сохранить для последующего извлечения и использования. Таким образом, во-первых, встает вопрос о системе организации приобретенных знаний и управлении ими. Во-вторых, знания необходимо структурировать, поскольку обычно они хаотичны. В-третьих, важно организовать их хранение.

Основной функцией хранилища знаний является обеспечение удобного доступа к содержащейся в нем информации. Обычно используется иерархическая модель данных, в которой информация представлена в виде древовидной структуры, состоящей из объектов различных уровней. Такая структура в большинстве случаев не подходит для хранения знаний, очень часто нужно привязывать заметки к нескольким разным темам одновременно. В этом случае должен помочь механизм тегирования, но необходимость строгой иерархии превращает коллекцию заметок в мусор, который не имеет смысловых связей.

Рубрикация хорошо показывает общую тематику информационного источника, при этом теги – та же рубрикация, но в более демократичном виде. Излишняя свобода при создании тегов приводит к неопределенности.

Тег характеризуется как минимум двумя параметрами: словом и предметной областью. Последняя представляет собой совокупность тегов, плотно связанных совместным использованием. При этом необходимо отметить, что теги оторваны от контекста, по одному слову очень сложно понять общий смысл, в связи с чем необходимо использовать совокупность тегов, чтобы выбрать релевантные записи. По этой же причине целесообразно добавлять большее количество тегов для того, чтобы найти нужную заметку.

Существует большое количество различных методов ведения заметок, перечислим лишь некоторые из них: метод Корнелла, метод Билла Гейтса, метод ментальных карт, метод Zettelkasten, метод течения, метод предложений и т.д. В данной статье мы остановимся на одном из них – Zettelkasten.

Zettelkasten – немецкое слово, в переводе означающее картотеку. Создатель этого способа управления знаниями – Никлас Луман, немецкий социолог XX в. Благодаря своему методу он был крайне продуктивным ученым, написал 77 книг и около 250 статей в самых разных областях знаний [3]. Система Никласа Лумана основывается на том, что записи имеют смысл только в связке с контекстом – они поддерживаются ассоциациями и ссылками на другие источники. Поэтому в основе рассматриваемого способа управления знаниями лежит возможность соединить близкие по смыслу карточки друг с другом (по аналогии с сетью нейронов). Луман не использовал алфавитную систему каталогизации и любые другие формальные методы структурирования. Он воспринимал свои карточки не как завершенный проект, а как набор материалов для исследования и чтения в течение всей жизни. Его картотека не имела тематических ограничений и могла расширяться бесконечно. Социолог описывал её как свою «вторую память», партнера по исследованиям или свое alter ego.

Суть метода Никласа Лумана заключается в следующем: ученый записывал интересные или потенциально полезные для него идеи, которые встречались ему в процессе чтения, на отдельных карточках. Он писал только на одной стороне карточки, чтобы ее не нужно было переворачивать, при этом на ней содержалась только одна идея. Каждая новая карточка получала порядковый номер, начиная с 1; близкие идеи или продолжения мысли маркировались дополнительным буквенным обозначением – 1a, 1b, 1c и т.д. Связи отмечались линиями, каждая из них могла иметь собственные ответвления. По мере работы с материалом Луман создавал новые карточки или добавлял комментарии к существующим, проводил новые линии между старыми карточками.

На основании сказанного можно сформулировать основные принципы метода Zettelkasten: – одна карточка – одна идея, каждая из которых имеет уникальный идентификатор;

-

– любая карточка должна быть понятна без контекста;

-

– заметка должна иметь хотя бы одну связь с обязательным указанием типа отношения;

-

– идея должна быть записана своими словами, а не скопирована откуда-то;

-

– источник информации фиксируется;

-

– нет никакой иерархической структуры, заметки растут органически;

-

– необходимо создавать записи, последовательно структурирующие разрозненные карточки для полного раскрытия темы;

-

– старые заметки никогда не удаляются.

В последнее время наблюдается всплеск интереса к управлению знаниями и к методу Zettelkasten в частности. Самые популярные решения – Roam Research, Notion, TiddlyWiki, TheBrain, TiddlyRoam, Org-roam, Obsidian, Zettlr, Zotero и многие другие.

Далее рассмотрим три способа управления личными знаниями, позволяющие использовать принципы Zettelkasten: TheBrain, Roam Research и Obsidian.

В TheBrain применяется графический способ представления информации, который по сути является сетевым графом, в вершинах которого размещены мысли (thoughts), а ребра описывают связи между ними (рис. 1).

В программах, использующих технологию ментальных карт, всегда есть какой-то центральный элемент (нода), который является первоисточником для всех остальных. В TheBrain центральной ноды как таковой нет, ею может стать любой элемент по выбору пользователя: более того, он может стать не только родительским (parent), но и дочерним (child) или родственным (jump) для неограниченного числа других элементов.

TheBrain предполагает хранение бесконечного количества элементов, каждый из которых может быть связан с любым количеством других (связь «многие-ко-многим») и содержать заметки (в TheBrain 11 версии разработчики перешли на хранение заметок в формат Markdown), гиперссылки, а также вложения (в платной версии).

. Мой мозг

: TheBrain

Й TheBrain: цифровая картография ваших знаний

Одежда о Отдых

Работа

Ресурсы локальной сети (LA... Семья

1 Спорт _о Тестовая ветка

- оУиеба

Финансы Хобби Хронология f Языки мира ]

планы

Нал оминал ки Маука

Вебинар по TheBrain

Рисунок 1 – Граф TheBrain

Предполагается, что пользователь будет кодифицировать всю значимую для него информацию через ссылки на различные материалы, мысли, события и т.п. Самым важным действием является установление связи новой мысли с ранее сохраненной информацией: в соответствии с задумкой разработчика каждую мысль необходимо связывать минимум с двумя другими элементами. Основой для этого должны служить ассоциации. Совершенно очевидно, что у каждого человека все элементы будут связаны по-своему.

Таким образом, TheBrain является как бы «расширением» нашего мозга – его «второй памятью». Для того чтобы получать от этого пользу, индивиду необходимо быть достаточно дисциплинированным: постоянно вносить записи, создавать новые связи, не допускать закрепления элементов данных без связей (orphan) и поддерживать записи в единообразном состоянии.

В качестве положительных моментов TheBrain можно отметить:

-

– наличие приложений для Android и iOS;

-

– возможность получить доступ через веб-сайт;

-

– наличие расширения BrainBox для браузеров, что позволяет мгновенно отправить материал в «мозг» для последующего добавления элемента;

-

– синхронизацию между различными устройствами через «облако»;

-

– возможность работать оффлайн;

-

– для поиска дублей, элементов без родителей, без связей существует удобная функция формирования отчета.

Не обошлось и без недостатков:

-

– TheBrain не поддерживает автоматизацию, API отсутствует, хотя данный фактор можно считать и преимуществом, поскольку у человека появляется уверенность: все, что хранится в «мозге» – качественное и добавлено лично;

-

– программа не помогает пользователю организовать его мысли и связи, не анализируется морфология и синонимы, не выводятся подсказки;

-

– для использования всех возможностей необходимо оформление подписки.

Ресурсы программы не ограничиваются личным и персональным использованием: TheBrain может привлекаться даже для оптимизации администрирования распределенных компонентов информационной среды в организациях [4].

Roam Research – «облачный» инструмент для создания заметок, основан на методе Zettelkasten. Его публичная бета-версия была запущена в октябре 2019 г. Вместо обычного рабочего процесса, базирующегося на иерархии, здесь каждая идея или тема представляет собой отдельную страницу. Все они связаны между собой и образуют сеть взаимообусловленных идей. Принцип такого хранения информации напоминает естественную организацию размещения данных в мозге. В Roam Research используется идея нелинейных связей, заметки представляют собой сетевой граф; аналогично TheBrain, здесь также нет какого-либо центрального элемента.

Основная идея Roam Research – это ссылки и отступы. Первые позволяют создавать двунаправленные связи между страницами, а вторые – иерархические структуры с произвольной глубиной. Связь осуществляется упоминанием нескольких страниц в одном абзаце, который здесь является минимальной единицей информации.

Roam Research позволяет создавать и связывать отрывки данных, причем на любой из созданных страниц можно посмотреть, откуда на нее ссылаются вместе с контекстом, при этом источники указываются не для страницы целиком, а для абзаца. Также полезно добавлять агрегирующие страницы, которые содержат ссылки на абзацы из разных страниц, тем самым связывая разрозненные куски информации в одно целое. Удобно, что отображается не сама ссылка, а текст абзаца, на который она ссылается. При попытке создать дублирующую заметку Roam Research это обнаружит и предложит объединить их без потери информации.

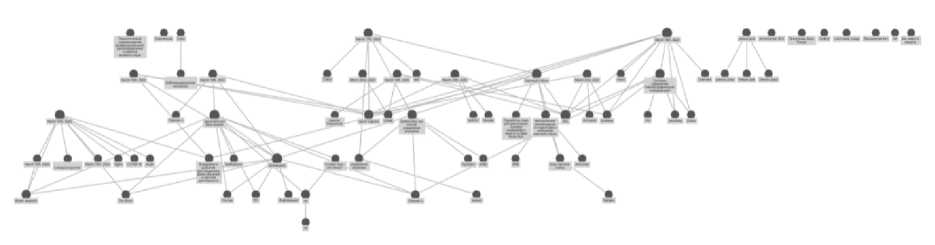

В конце каждой созданной страницы отображаются два блока: связанные и несвязанные ссылки. В блоке связанных ссылок можно обнаружить те связи, которые уже сделаны вручную, а в блоке несвязанных – абзацы, где упоминается та страница, которая в данный момент открыта. Эта особенность дает потрясающие возможности: одним кликом можно соединять различные блоки информации, а затем визуализировать хранимые данные в виде сетевого графа (рис. 2).

Рисунок 2 – Граф Roam Research

Также интересной находкой программы являются ежедневные заметки, каждая из которых представляет собой отдельную страницу. Создаются они динамически при наступлении новых суток. Новая страница аналогична любой другой, за исключением того, что в конце нее не отображаются связи. Если в этот день ничего не написать – страница не создается.

Нельзя не сказать и о боковой панели. Можно работать с основной заметкой, а на боковой панели открывать любую другую. Это очень полезная возможность, которая позволяет пользователю перемещаться между различными страницами, не открывая несколько окон одновременно, что, вне всякого сомнения, увеличивает продуктивность работы.

Одним из основных инструментов программы является полнотекстовый поиск. Очень удобно, что найденные абзацы отображаются вместе с контекстом, в которых содержится поисковый запрос.

Однако программа имеет и ряд негативных характеристик:

-

– отсутствует мобильное приложение для смартфонов;

-

– невозможно создать несколько синонимов, которые ссылались бы на одну страницу, нельзя писать одно и то же слово с большой буквы и с маленькой – для Roam Research это разные слова, и, соответственно, разные страницы;

-

– у данного решения также нет никакого API;

-

– нет русского интерфейса;

-

– это полностью «облачный» продукт;

-

– программа платная, для использования необходима подписка, доступна ознакомительная версия.

Таким образом, можно говорить о том, что на данном этапе Roam Research является очень перспективным продуктом и может использоваться не только в качестве персональной базы знаний, ежедневника, планировщика задач (GTD), но и как система управления взаимоотношений с клиентами (CRM).

В октябре 2020 г. впервые была опубликована полноценная книга «Ergodicity: Definition, Examples, And Implications, As Simple As Possible», которая доступна в виде графа прямо в Roam Research. Ее чтение в программе позволяет перемещаться вперед и назад по содержанию в соответствии с интересами пользователя. Читатель получает инновационную возможность делать собственные заметки, сохранять любой контент из книги, а также импортировать его в свою личную базу знаний. Таким образом, с помощью программы происходит загрузка знаний в «цифровой мозг» индивида. При этом в нем сохраняется не только информация, но и связи между ее элементами.

Успех Roam Research активизировал рынок приложений для заметок, новые решения стали появляться в большом количестве. С целью устранения их ключевых недостатков в марте 2020 г. появился новый продукт – Obsidian.

Зачем же создавать еще одно приложение для заметок? По словам разработчиков, проект Obsidian возник, потому что члены команды не могли найти ничего, что могло бы удовлетворить их потребность в создании личной базы знаний. Развернувшаяся пандемия дала шанс создать свой продукт с учетом всех пожеланий.

Фундаментальные функции Obsidian: локальное хранение заметок в файлах в виде обычного текста, обратные ссылки, возможность добавлять плагины.

Разработчики позиционируют данное программное обеспечение (ПО) не только как персональную базу знаний или «цифрой мозг», но и как IDE (интегрированную среду) для заметок. Программа пытается понять ваш код, чтобы давать пользователю подсказки по мере ввода им текста и тем самым упростить навигацию.

Хотя прошло совсем немного времени, на данный момент доступно множество функций ПО: обратные ссылки, отображение графа, ежедневные заметки, поддержка тегов, глобальный поиск, шаблоны и множество других функций. Учитывая, что данный продукт для личного использования полностью бесплатен и не хранит информацию в облаке, уже сейчас Obsidian – достойный конкурент Roam Research.

В результате анализа характеристик ПО можно сделать выводы о его практической значимости: удобно создавать заметки с использованием различных устройств; осуществлять поиск необходимой информации; проводить анализ накопленных знаний, связывать различные части информации, а также создавать новые данные за счет анализа этих связей; повышать собственную продуктивность; удобно освободить мозг от попыток запомнить новую информацию, просто записав ее.

Однако необходимо отметить, что основным недостатком всех современных решений является необходимость тратить большое количество времени на установление связей между различными блоками информации. На данном этапе развития современное ПО практически не помогает в этой рутинной работе.

В заключение следует сказать, что уже давно возникла необходимость развития интеллектуальных способностей. Для достижения этой цели требуется внедрение в школьную программу дисциплины «Наука о науке», которая бы приучала детей к логическому мышлению, учила структурировать и организовывать информацию, выражать свои мысли [5]. Не стоит забывать и о студентах: на текущий момент конкурентным преимуществом магистратуры является то, что выпускник получает фундаментальные знания в научной сфере [6]. При этом доля магистрантов составляет всего 18 % от всех обучающихся в высших учебных заведениях (по данным за 2019 г.) [7].

Общеизвестно, что информация и интеллект в текущих реалиях являются важнейшим стратегическим ресурсом. Нельзя отрицать тот факт, что от способностей населения страны напрямую зависит культура, экономика, политика и структура общества. Отметим, что процесс управления личными знаниями является неотъемлемой частью и одной из важных проблем социологии управления. Поскольку для индивидуума могут быть ценны знания из любой области, управление ими должно быть ориентировано не на отдельные элементы социальной структуры, а на систему в целом. В связи с этим вспомогательное ПО нельзя однозначно отнести к социологическим категориям.

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы:

-

– ведение баз знаний необходимо не только в организациях и на предприятиях, но и для личного использования: система управления знаниями может существенно повысить качество жизни человека;

-

– для создания персональных баз знаний удобно использовать метод Zettelkasten, т. к. идея нелинейного структурирования информации на основе ассоциативных связей аналогична сути процессов, протекающих в мозге;

-

– ведение персональных баз знаний требует дисциплины и привычки;

-

– целесообразно записывать любую информацию, даже если на текущий момент она кажется неважной;

-

– с определенной периодичностью необходимо анализировать прошлые заметки, создавать новые связи между ними, что позволит создать новые знания;

-

– использование дополнительного ПО может существенно облегчить создание, хранение и поиск информации в заметках, но не является обязательным;

-

– базы знаний, основанные на иерархической структуре, сильно проигрывают предложенному выше ПО;

-

– особое внимание следует уделить конфиденциальности; предпочтение следует отдавать ПО, хранящему заметки локально (вне виртуальных хранилищ), для обеспечения приватности и противодействия атакам злоумышленников;

-

– качественный скачок развития ПО для ведения персональных баз знаний возможен при использовании для анализа данных (автоматического создания связей) принципов искусственного интеллекта (AI);

– использование системы управления личными знаниями позволит индивиду: повысить собственную эффективность, достичь поставленных целей, научиться принимать верные стратегические решения, осознать собственную ценность и компетентность, сохранить ранее приобретенный опыт, а также повысить самооценку.

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Персональные базы знаний и метод Zettelkasten как способ организации знаний

- Казакевич А.В., Петьков В.А. Профессиональная позиция преподавателя вуза: педагогическая диагностика и технология развития // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2016. № 4 (188). С. 40-45.

- Ребещенкова И.Г. Информация и интеллект как стратегические ресурсы современного общества // Записки Горного института. 2011. Т. 193. С. 287-289.

- Introduction to the Zettelkasten Method [Электронный ресурс] // Zettelkasten. URL: https://zettelkasten.de/introduction/ (дата обращения: 15.12.2020).

- Каспаринский Ф.О. Администрирование информационной среды посредством ассоциативной карты TheBrain 9 // Научный сервис в сети Интернет. 2018. № 20. С. 275-283. DOI: 10.20948/abrau-2018-40

- Казакевич А.В., Кораченцов А.А. Влияние цифровых технологий на процесс семейного воспитания детей // Социальные институты в цифровой среде. Ростов н/Д., 2020. С. 378-386.

- Третьякова Н.В. Роль информационно-образовательной среды в достижении нового качества образования // Информационные ресурсы России. 2019. № 5 (171). С. 20-24.

- Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / Н.В. Бондаренко [и др.]. М., 2019. 96 с.