Перспективность внедрения биотехнологии конверсии органосодержащих отходов вермикультурой

Автор: Голембовский В.В., Коровин А.А., Сергеева Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – изучение агрохимического состава отходов сельскохозяйственного производства и иловых осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений, а также полученного на их основе вермикомпоста. Исследование проводилось в 2023 г. в ВНИИОК – филиале ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ». При производстве вермикомпоста в течение 2 месяцев при влажности субстрата 60–80 % и температуре окружающей среды 18–25 °С использованы черви семейства Lumbricidae: Dendrobaena Veneta и Eisenia fetida, хорошо зарекомендовавшие себя в качестве производителей вермикомпоста и адаптированные к погодноклиматическим условиям на большей части европейской территории России. В качестве субстрата для вермикомпостирования использовали сельскохозяйственные отходы: навоз бесподстилочный крупного (КРС) (I) и мелкого (МРС) рогатого скота (овец) (II), куриный помет (III), навоз подстилочный КРС (смесь навоза КРС – 60 мас.% и соломы озимой пшеницы – 40 мас.%) (IV), и иловые осадки сточных вод коммунальных очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Ставрополя, выдержанные на открытых площадках около 1,5–3 лет (V). Агрохимические исследования были выполнены в условиях аттестованных лабораторий стандартными методами. Выявлено, что для вермикомпостирования пригодны все изученные виды отходов с высоким содержанием органического вещества. Содержание в вермикомпосте основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) и минералов превышает таковое в исходном субстрате и может существенно различаться в зависимости от исходного сырья. Результаты исследования показали соответствие полученных видов вермикомпоста требованиям ГОСТ, предъявляемым к органическим и минеральным удобрениям, что дает возможность рекомендовать технологию вермикомпостирования не только в целях переработки отходов производства и жизнедеятельности, но и получать пригодные к использованию в растениеводстве комплексные органоминеральные удобрения.

Навоз крупного рогатого скота, навоз мелкого рогатого скота, куриный помет, осадок сточных вод, вермикомпостирование, агрохимический состав вермикомпоста, дождевые черви

Короткий адрес: https://sciup.org/140309723

IDR: 140309723 | УДК: 631.81.095.337 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-3-15

Текст научной статьи Перспективность внедрения биотехнологии конверсии органосодержащих отходов вермикультурой

Введение. Кумулятивный эффект недостаточно изученных в плане глобальных последствий климатических, геополитических, научнотехнических процессов и резко возросшего негативного антропогенного влияния на окружающую среду настойчиво требует смены экономической, экологической и продовольственной парадигм дальнейшего развития цивилизации [1, 2].

Широкое использование экологически небезопасных технологий способствовало загрязнению почвы, угнетению ее естественных восстановительных функций и, как следствие, снижению плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур. Пытаясь сгладить негативный эффект, аграрии стали вносить все большее количество удобрений и агрохимика- тов. Однако это только способствовало ускорению деградации почв за счет гибели почвенной биоты и дисбаланса органических компонентов, макро- и микроэлементов [3–5].

В последнее десятилетие сельское хозяйство уверенно вошло в пул опасных экологических производств. Рост поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех форм собственности сопровождается образованием и накоплением значительного количества оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения токсичных отходов, При этом только на территории России ежегодно образуется около 372 млн т навоза крупного рогатого скота, 45 млн т навоза свиней, с которыми в окружающую среду попа- дает порядка 43 млн т органических веществ; 1 млн т связанного азота; 970 тыс. т Р2О5, 1,5 млн т К2О, а также широкий спектр других химических элементов, входящих в состав кормов и витаминно-минеральных премиксов [6].

Утилизация побочных продуктов животноводства с получением удобрений на основе механических, физических и химических методов показала недостаточную экономическую эффективность.

Способы утилизации органосодержащих отходов, основанные на применении биотехнологий, продемонстрировали хорошие результаты в условиях экспериментов и показали свою перспективность, но до настоящего времени не нашли широкого применения в сельхозпроизводст-ве, так как для этого требуется пересмотреть и внести существенные изменения в сложившиеся технологические процессы [7, 8].

В настоящее время сельхозтоваропроизводители вынужденно возвращаются к использованию в качестве удобрений различных видов органоминеральных веществ природного (торф, донные отложения), производственного (навоз, помет, отходы лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности) и жилищнокоммунального происхождения (иловые осадки сточных вод, пищевые отходы и т. д.), прошедших естественное и технологически поддерживаемое компостирование для восполнения почвенного гумуса, который является для сельскохозяйственных растений кладовой всего спектра питательных веществ и микроэлементов, ареалом жизнедеятельности почвенной биоты, в то же время выполняя функции сорбента пестицидов и тяжелых металлов [9-12].

Однако естественное компостирование имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, на его осуществление требуется достаточно длительный промежуток времени, в течение которого содержание полезных органических и минеральных веществ существенно снижается. Во-вторых, потребность внесения компоста в почву может достигать десятков тонн на гектар, что с учетом логистических затрат для многих сельхозпроизводителей является экономически нецелесообразным.

Вермикомпостирование - известная природная технология переработки отходов, которая позволяет в сжатые сроки получить экологически чистое сбалансированное органоминеральное удобрение.

Учитывая, что побочные продукты животноводства и осадки сточных вод очистных комму- нальных сооружений содержат целый комплекс органоминеральных веществ и являются постоянными спутниками технологических процессов и жизнедеятельности человека и животных, данные виды отходов могут выступать ценнейшим сырьем для выработки удобрений.

При этом вермитехнологии являются технологически простыми и малозатратными, что позволяют их использовать для утилизации органических отходов и выработки органоминеральных удобрений на предприятиях любой мощности [13, 14]. Широкое внедрение вермитехноло-гий в нынешней сложной экономической обстановке позволяет достаточно быстро не только избавиться от токсичных отходов, но и восстановить плодородие почв [15, 16]. Использование переработанных отходов, которые на сегодняшний день выбрасываются или используются неэффективно, позволит предприятиям приступить к экологизации производства и повысит конкурентоспособность за счет экономии средств на закупку удобрений.

В состав вырабатываемого из отходов животного и растительного происхождения вермиком-поста входят все необходимые для здорового роста растений органические и минеральные компоненты. Кроме того, дождевые черви вместе с копролитами насыщают почву биологически активными веществами, что способствует возрождению, поддержанию и оптимизации жизнедеятельности видового состава почвенной биоты.

Основными факторами при прогнозировании повышения урожайности сельскохозяйственных культур принято считать комплекс агрохимических свойств почв, включающий потребность в органических и минеральных веществах, необходимых для восполнения потенциала плодородия, и специфические биохимические особенности сельскохозяйственных культур растений [17, 18].

Поддержание оптимальных показателей содержания в почве микроэлементов и органических кислот является одной из основных проблем растениеводства и почвоведения, в то время как восстановление содержания азота, фосфора и калия путем внесения удобрений не представляет сложностей. Ведь именно микроэлементы отвечают за регулирование биохимических процессов, ответственных за рост и развитие растения, его устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным факторам окружающей среды, что в конечном этапе определяет урожайность и товарные свойства продукции. Однако производителями удобрений в настоящее время уделяется недостаточное внимание сбалансированному составу микроэлементов в предлагаемой на рынок продукции, а высокая стоимость современных комплексных органоминеральных удобрений делает их малодоступными для средних и мелких сельхозпроизводителей, что только усугубляет ситуацию.

Цель исследования – изучение агрохимического состава отходов сельскохозяйственного производства и иловых осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений, а также полученного на их основе вермикомпоста.

Объекты и методы . Исследования по обозначенной теме проходили в 2023 г. в ВНИИОК – филиале ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». При производстве вермикомпоста использованы черви семейства Lumbricidae: Dendrobaena Veneta и Eisenia fetida, хорошо зарекомендовавшие себя в качестве производителя вермиком-поста и адаптированные к погодно-климатическим условиям на большей части европейской территории России. В качестве субстрата для вермикомпостирования использовали сельскохозяйственные отходы: навоз бесподстилочный крупного (КРС) (I) и мелкого (МРС) рогатого скота (овец) (II), куриный помет (III), навоз подстилочный КРС (смесь навоза КРС – 60 мас.% и соломы озимой пшеницы – 40 мас.%) (IV) и иловые осадки сточных вод коммунальных очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Ставрополя, выдержанные на открытых площадках около 1,5– 3 лет (V) (далее соответственно: I, II, III, IV, V).

Для производства вермикомпоста использовали хорошо зарекомендовавшие себя в практике производства вермикомпоста в непромышленных объемах 2 вида вермиреакторов: вертикальный, состоящий из пластиковой тары, и двухярусный стеллажный. Плотность заселения компостной массы дождевыми червями производилась из расчета 3,0 тыс. особей на 1 м2.

Вермикомпостирование проводилось при температуре окружающей среды в пределах 18– 25 °С и влажности субстрата – от 60 до 80 % в течение 2 месяцев при высоте субстрата не более 35 см, что исключало потребность в аэрации путем ворошения и способствовало наиболее быстрому процессу вермикомпостирования.

Очистка готового вермикомпоста от червей, непереваренных остатков субстрата и технологического мусора осуществлялась путем кавитации на вибростоле и барабанном сепараторе.

Забор проб вермикомпоста осуществлялся однократно спустя 2 месяца от начала экспери- мента по результатам полного вермикомпости-рования субстрата и покидания его червями.

Отбор показателей при агрохимических исследованиях производился с учетом их включения в технические требования ГОСТ Р 560042014.

Агрохимические анализы вермикомпоста, выработанного из побочных продуктов животноводства, были выполнены в условиях аттестованных лабораторий ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Ставропольский» согласно требованиям, отраженным в ГОСТ Р 56004-2014, ГОСТ 27980-88, ГОСТ 26717-85, М-МВИ-80-2008, ГОСТ 27979-88, «Методических указаниях по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства» (ЦИНАО. М., 1992) и «Методических указаниях по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом». (МСХ., ЦИНАО. М., 1993).

Исследования вермикомпоста, полученного в результате переработки иловых осадков, были выполнены в условиях специализированной лаборатории МУП «Водоканал» г. Ставрополя согласно требованиям, отраженным в ГОСТ 26213-91, ГОСТ Р 58596-2019, ГОСТ 26261-84 и ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3.63-09.

В качестве объектов исследования, характеризующих состояние иловых осадков, были выбраны показатели, утвержденные природоохранными нормативными документами федерального уровня и рекомендованные к использованию в условиях лабораторий предприятий жилищнокоммунального комплекса в целях государственного экологического контроля.

В качестве агрохимических характеристик полученного вермикомпоста исследовали наиболее значимые для растениеводства показатели, которые бы позволили характеризовать полученный продукт как комплексное органоминеральное удобрение: азот общий (%), фосфор (валовое содержание) (%), калий общий (%), кальций (%), магний (%), марганец (мг/кг), медь (мг/кг), цинк (мг/кг), из токсичных элементов: кадмий (мг/кг), мышьяк (мг/кг) и свинец (мг/кг).

Полученные результаты содержания микроэлементов в вермикомпосте соотносили с таковыми, отнесенными ГОСТ к «примесям загрязняющих веществ (мышьяк, свинец, медь, цинк) с целью соответствия удобрениям с улучшенными экологическими характеристиками, а также сравнивали с требованиями к химическому составу органических (ГОСТ Р 56004-2014, ГОСТ

Р 53117- 2008) и минеральных удобрений (ГОСТ Р 51520-99).

Результаты и их обсуждение. Используемые в качестве субстрата для вермикомпости-рования побочные продукты животноводства: навоз бесподстилочный крупного и мелкого рогатого скота, куриный помет, навоз подстилочный КРС и иловые осадки сточных вод коммунальных очистных сооружений – оказались пригодными в качестве сырья для производства вермикомпоста. Черви продемонстрировали быструю адаптированность к субстрату в виде зарываемости без последующего выхода на поверхность, хорошую приживаемость и плодовитость, высокую производительность и низкую летальность.

Предусмотренные для проведения эксперимента температурный режим (18–25 °С) и влажность субстрата (от 60 до 80 %) оказались оптимальными для жизнедеятельности и продуктивности червей.

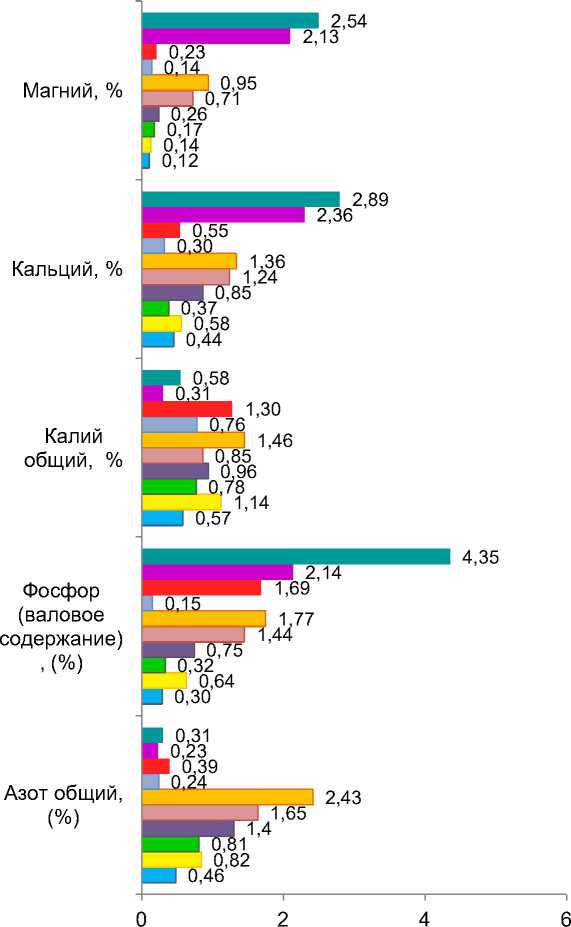

Результаты агрохимических исследований показали взаимозависимость содержания макроэлементов в субстрате и вермикомпосте (рис. 1).

-

■ VВ

-

■ Иловые осадки V

-

■ IVB

-

□ Подстилочный навоз КРС IV

-

■ IIIВ

-

■ III

-

□ IIВ

-

□ II

-

■ IВ

-

□ I

Рис. 1. Содержание макроэлементов в субстрате (I, II, III, IV, V) и вермикомпосте (IВ, IIВ, IIIВ, IVВ, VВ)

Content of macroelements in the substrate (I, II, III, IV, V) and vermicompost (IВ, IIB, IIIВ, IVВ, VВ)

По результатам исследования образцов сырья содержание азота общего в иловых осадках сточных вод составило 0,23 ± 0,05 %, что оказалось в 1,04 раза ниже показателя в навозе подстилочном КРС (0,24 ± 0,05 %) ‒ минимального значения показателя среди побочных продуктов животноводства, в сравнении с которым его содержание азота в навозе бесподстилочном КРС было выше в 2,0 раза (0,48 ± 0,02 %), навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота ‒ в 3,38 раза (0,81 ± 0,11 %), в курином помете ‒ в 6,83 раза (1,64 ± 0,15 %).

Для показателя «фосфор (валовое содержание)» были характерны следующие характеристики. Максимальное содержание фосфора было выявлено в иловых осадках сточных вод ‒ 2,14 ± 0,52 %. Минимальное содержание фосфора выявлено в навозе подстилочном КРС (0,15 ± 0,01 %), в сравнении с которым содержание фосфора в навозе бесподстилочном КРС (0,29 ± 0,05 %) было больше в 1,93 раза, в навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота ‒ выше в 2,2 раза (0,33 ± 0,09 %), курином помете ‒ в 9,67 раза (1,45 ± 0,04 %). Высокое содержание фосфора в иловых осадках объясняется попаданием в сточные воды большого количества фосфорсодержащих продуктов бытовой химии, особенно моющих средств.

В исследованных образцах субстрата для вермикомпостирования минимальное содержание калия общего было выявлено в иловых осадках сточных вод (0,31 ± 0,05 %), что оказалось в 1,84 раза ниже минимального показателя среди побочных продуктов животноводства – в навозе бесподстилочном КРС (0,57 ± 0,12 %). Содержания калия общего в навозе подстилочном КРС превысило минимальный показатель в 1,31 раза (0,76 ± 0,08 %), навозе бесподстилоч-ном мелкого рогатого скота – в 1,37 раза (0,78 ± 0,11 %), курином помете – в 1,49 раза (0,85 ± 0,12 %), что было максимальным среди отходов животноводства.

По результатам агрохимического исследования образцов сырья максимальное содержание кальция было выявлено в иловых осадках сточных вод – 2,36 ± 0,85 %. Среди показателей содержания кальция в отходах животноводства минимальное его значение выявлено в навозе подстилочном КРС – 0,30 ± 0,05 %. Содержание кальция в навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота превысило минимальный показатель в 1,23 раза (0,37 ± 0,05 %), навозе беспод- стилочном КРС – в 1,47 раза (0,44 ± 0,11 %), курином помете – в 4,13 раза (1,24 ± 0,41 %).

Содержание магния было максимальным в иловых осадках сточных вод – 2,13 ± 0,34 %. В навозе бесподстилочном КРС показатель содержания магния был минимальным и составил 0,12 ± 0,05 %. Содержание магния в навозе подстилочном КРС превысило минимальный показатель в 1,17 раза (0,14 ± 0,05 %), навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота – в 1,42 раза (0,17 ± 0,03 %) и в курином помете – в 5,92 раза (0,71 ± 0,06 %).

По результатам агрохимического исследования минимальное содержание азота общего было выявлено в образцах вермикомпоста, полученного из иловых осадков сточных вод, – 0,31 ± 0,04 %, за которым следовал вермиком-пост, выработанный из подстилочного навоза КРС, – 0,24 ± 0,06 %, Показатели содержания азота общего в остальных образцах вермиком-поста, полученных из отходов животноводства, были распределены в следующей последовательности: навоз бесподстилочный КРС – 0,84 ± 0,12 %, навоз бесподстилочный мелкого рогатого скота – 1,39 ± 0,45 % и куриный помет – 2,42 ± 0,73 %.

Для показателя «фосфор (валовое содержание)» были характерны следующие характеристики. Максимальное содержание фосфора было выявлено в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадков сточных вод, ‒ 4,35 ± 1,15 %. Показатели содержания фосфора в образцах вермикомпоста, полученных из отходов животноводства, были следующими. Минимум содержания фосфора пришелся на навоз бес-подстилочный КРС ‒ 0,63 ± 0,03 %. Показатель содержания фосфора в навозе бесподстилоч-ном мелкого рогатого скота был выше в 1,17 раза (0,74 ± 0,05 %), навозе подстилочном КРС ‒ в 2,68 раза (1,69 ± 0,05 %), курином помете ‒ в 2,81 раза (1,77 ± 0,24 %).

Содержание калия общего было минимальным в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадков сточных вод (0,58 ± 0,06 %). В образцах вермикомпоста, выработанного из отходов животноводства, показатель минимума содержания калия общего был зафиксирован в навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота – 0,96 ± 0,21 %, который в свою очередь превысил показатели в навозе бесподстилочном КРС в 1,19 раза (1,14 ± 0,18 %), навозе подсти- лочном КРС – в 1,35 раза (1,30 ± 0,25 %), курином помете – в 1,52 раза (1,46 ± 0,34 %).

По результатам исследования образцов вер-микомпоста максимальное содержание кальция было выявлено в образцах, полученных из иловых осадков сточных вод, – 2,89 ± 0,38 %. Минимальное значение показателя содержания кальция общего было выявлено в образцах верми-компоста, полученных из навоза подстилочного КРС (0,55 ± 0,11 %), которое превышало показатели содержания кальция в навозе бесподсти-лочном КРС в 1,06 раза (0,58 ± 0,08 %), навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота – в 1,55 раза (0,85 ± 0,13 %), курином помете – в 2,47 раза (1,36 ± 0,31 %).

Максимальное содержание магния было выявлено в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадков сточных вод, – 2,54 ± 0,94 %. Показатели содержания магния в образцах вермикомпоста, полученных из навоза бес-подстилочного КРС, оказались минимальными и составили 0,14 ± 0,05 %. Содержание магния в вермикомпосте из навоза подстилочного КРС превышало минимальный показатель в 1,64 раза (0,23 ± 0,08 %), навоза бесподстилочного мелкого рогатого скота – в 1,86 раза (0,26 ± 0,05 %), куриного помета – в 6,79 раза (0,95 ± 0,05 %).

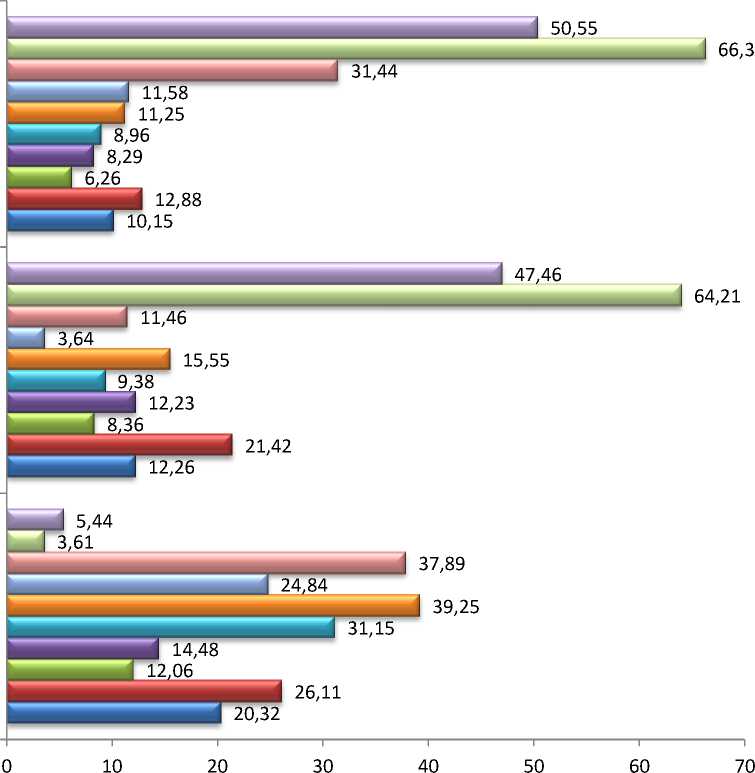

Исследования показали, что содержание марганца в вермикомпосте, полученном в результате переработки сельскохозяйственных отходов, было кратно меньше, а меди и цинка – больше, чем в вермикомпосте, полученном из иловых отложений (рис. 2).

Для показателя «марганец» были выявлены следующие характеристики. Минимальное содержание марганца было в иловых осадках сточных вод (3,61 ± 0,08 мг/кг). Минимальное значение показателя содержания марганца в отходах животноводства было свойственно навозу бесподстилочному мелкого рогатого скота (12,06 ± 2,41 мг/кг). Значения показателей содержания марганца в навозе бесподстилочном КРС (20,32 ± 1,83 мг/кг), навозе подстилочном КРС (24,84 ± 2,15 мг/кг) и курином помете (31,15 ± 2,64 мг/кг) превышали минимальный соответственно в 1,68; 2,06 и 2,58 раза.

Максимальное содержание меди было выявлено в иловых осадках сточных вод (64,21 ± 3,28 мг/кг). Среди отходов животноводства минимальные значения показателя содержания меди были свойственны навозу подстилочному КРС (3,64 ± 1,25 мг/кг), Показатели меди в навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота (8,36 ± 2,21 мг/кг) превысили минимальные значения в 2,3 раза, курином помете (9,38 ± 2,46 мг/кг) – в 2,58 раза, навозе бесподстилочном КРС (12,26 ± 2,95 мг/кг) – в 3,37 раза.

Для показателя «цинк» были выявлены следующие характеристики. Максимальное содержание цинка было в иловых осадках сточных вод – 66,3 ± 3,15 мг/кг. Показатели содержания цинка в отходах животноводства были распределены следующим образом. Минимальное значение показателя было свойственно для навоза бесподстилочного мелкого рогатого скота (6,26 ± 2,84 мг/кг). Количественные значения цинка в курином помете (8,96 ± 1,85 мг/кг) превышали минимальные значения в 1,43 раза, навозе бес-подстилочном КРС (10,15 ± 3,21 мг/кг) – в 1,62 раза, навозе подстилочном КРС (11,58 ± 3,25 мг/кг) – в 1,85 раза.

По результатам агрохимического исследования минимальное содержание марганца было выявлено в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадках сточных вод (5,44 ± 0,15 мг/кг). Показатели содержания марганца в образцах вермикомпоста, полученного из отходов животноводства, были следующими. Минимальное содержание было в вермикомпосте из навоза бесподстилочного мелкого рогатого скота (14,48 ± 1,13 мг/кг), Показатели марганца в вер-микомпосте из навоза бесподстилочного КРС (26,11 ± 1,85 мг/кг) превышали минимальные показатели в 1,8 раза, навоза подстилочного КРС (37,89 ± 2,24 мг/кг) – в 2,62 раза, куриного помета (39,25 ± 2,65 мг/кг) – в 2,71 раза.

Максимальное содержание меди было выявлено в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадках сточных вод, – 47,46 ± 2,96 мг/кг. Минимальные значения показателя содержания меди были свойственны образцам вермикомпос-та, полученным из навоза подстилочного КРС (11,46 ± 2,44 мг/кг). Содержание меди в верми-компосте из навоза бесподстилочного мелкого рогатого скота (12,23 ± 3,11 мг/кг) в 1,07 раза превышало минимальные значение показателя, из куриного помета (15,55 ± 1,96 мг/кг) – в 1,36 раза, навоза бесподстилочного КРС (21,42 ± 3,22 мг/кг) – в 1,48 раза.

Цинк (мг/кг)

Медь (мг/кг)

Марганец (мг/кг)

и VВ н Иловые осадки V н IVB и Подстилочный навоз КРС IV н IIIВ и III и IIВ ■ II и IВ иI

Рис. 2. Содержание микроэлементов в субстрате (I, II, III, IV, V) и полученном из него вермикомпосте (IВ, IIВ, IIIВ, IVВ, VВ)

The content of trace elements in the substrate (I, II, III, IV, V) and the vermicompost obtained from it (IV, III, III, IV, V)

По результатам агрохимического исследования образцов вермикомпоста максимальное содержание цинка было выявлено в образцах, полученных из иловых осадков сточных вод (50,55 ± 3,41 мг/кг). Показатели содержания цинка в образцах вермикомпоста, полученных из отходов животноводства, были следующими. Минимальные значения выявлены в образцах из навоза бесподстилочного мелкого рогатого скота (8,29 ± 2,15 мг/кг). Значение показателя цинка в образцах из куриного помета (11,25 ± 2,76 мг/кг) в 1,36 раза, навоза бесподстилочного КРС (12,88 ± 3,19 мг/кг) ‒ в 1,55 раза, навоза подстилочного КРС (31,44 ± 2,85 мг/кг) ‒ в 3,79 раза превышали минимальные значения.

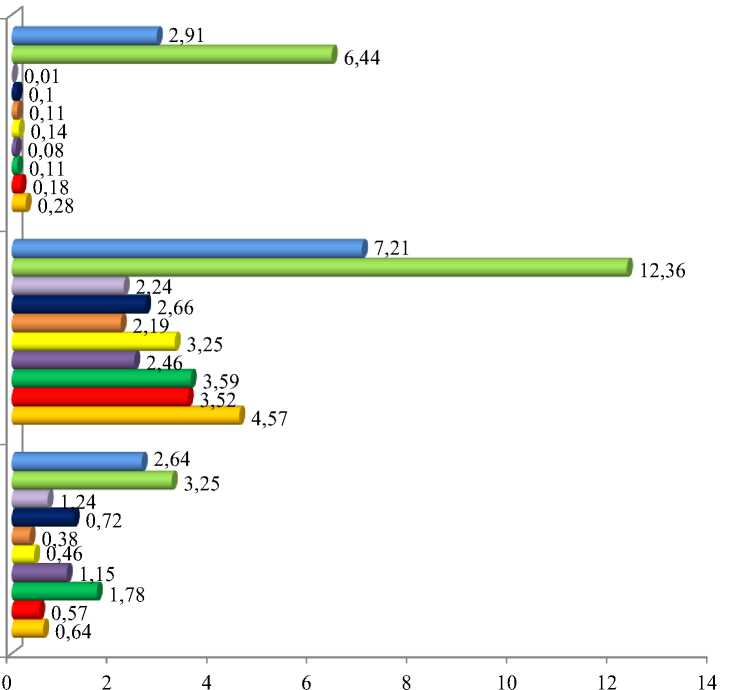

Содержание кадмия, мышьяка и свинца в выработанном вермикомпосте было ниже, чем в исходном субстрате (рис. 3).

Кадмий (мг/кг)

Свинец (мг/кг)

Мышьяк (мг/кг)

■ VВ ■ Иловые осадки V ■ IVB ■ Подстилочный навоз КРС IV ■ IIIВ III ■ IIВ ■ II ■ IВ ■ I

Рис. 3. Содержание тяжелых металлов в субстрате (I, II, III, IV, V) и полученном из него вермикомпосте (IВ, IIВ, IIIВ, IVВ, VВ)

Content of heavy metals in the substrate (I, II, III, IV, V) and vermicompost obtained from it (IВ, IIB, IIIВ, IVВ, VВ)

Для показателя «мышьяк» были выявлены следующие характеристики. Максимальное содержание мышьяка было в иловых осадках сточных вод (3,25 ± 0,74 мг/кг). Показатели содержания мышьяка в отходах животноводства были следующими. Минимальное содержание было выявлено в курином помете (0,46 ± 0,12 мг/кг), в сравнении с которым показатель содержания в навозе бесподстилочном КРС (0,64 ± 0,11 мг/кг) был в 1,39 раза, навозе подстилочном КРС (0,72 ± 0,08 мг/кг) ‒ 1,57 раза, навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота (1,78 ± 0,18 мг/кг) ‒ в 3,87 раза выше.

Максимальное содержание свинца было выявлено в иловых осадках сточных вод (12,36 ± 2,85 мг/кг). Минимальное содержание свинца в навозе подстилочном КРС составило 2,66 ± 0,56 мг/кг. Его содержание в курином помете (3,25 ± 1,12 мг/кг) превысило минимальные значения в 1,22 раза, навозе бесподстилочном мелкого рогатого скота (3,59 ± 0,64 мг/кг) ‒ в 1,35 раза, навозе бесподстилочном КРС (4,57 ± 1,33 мг/кг) ‒ в 1,72 раза.

Максимальное содержание кадмия было выявлено в иловых осадках сточных вод ‒ 6,44 ± 1,86 мг/кг. Минимальное содержание кадмия в побочных продуктах животноводства было выявлено в навозе подстилочном КРС (0,10 ± 0,03 мг/кг). Содержание кадмия в навозе беспод-стилочном мелкого рогатого скота (0,11 ± 0,05 мг/кг) превышало минимальные показатели в 1,1 раза, в курином помете (0,14 ± 0,01 мг/кг) ‒ в 1,4 раза, в навозе бесподстилочном КРС (0,28 ± 0,05 мг/кг) ‒ в 2,8 раза,

По результатам агрохимического исследования максимальное содержание мышьяка было выявлено в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадков сточных вод (2,64 ± 0,86 мг/кг). Минимальные показатели содержания мышьяка были обнаружены в образцах вер-микомпоста, полученных из куриного помета (0,38 ± 0,05 мг/кг). Показатели содержания мышьяка в вермикомпосте, выработанном из навоза бесподстилочного КРС (0,57 ± 0,03 мг/кг), превышали минимальные значения в 1,5 раза, из навоза бесподстилочного мелкого рогатого скота (1,15 ± 0,05 мг/кг) ‒ в 3,03 раза, из навоза подстилочного КРС (1,24 ± 0,85 мг/кг) ‒ в 3,26 раза.

Максимальное содержание свинца было выявлено в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадков сточных вод, ‒ 7,21 ± 1,95 мг/кг. Показатели содержания свинца в образцах вер-микомпоста, полученных из отходов животноводства, были распределены в следующей последовательности. Минимальные значения содержания определялись в образцах вермикомпоста, выработанных из куриного помета, ‒ 2,19 ±

0,34 мг/кг. Показатели компоста, полученного из навоза подстилочного КРС (2,24 ± 0,65 мг/кг), превышали минимальные в 1,02 раза, навоз бес-подстилочный мелкого рогатого скота (2,46 ± 0,35 мг/кг) ‒ в 1,12 раза, навоза бесподстилочный КРС (3,52 ± 0,85 мг/кг) ‒ в 1,61 раза.

Агрохимические исследования установили, что максимальное содержание кадмия было выявлено в образцах вермикомпоста, полученных из иловых осадков сточных вод, ‒ 2,91 ± 0,55 мг/кг. Показатели содержания кадмия в образцах вермикомпоста, полученных из навоза подстилочного КРС (0,01 ± 0,005 мг/кг), были минимальными. Содержание кадмия в вермиком-посте, выработанном из навоза бесподстилочно-го мелкого рогатого скота (0,08 ± 0,005 мг/кг), превышало минимальные показатели в 8 раз, из куриного помета (0,11 ± 0,006 мг/кг) ‒ в 11 раз, из навоза бесподстилочного КРС (0,18 ± 0,01 мг/кг) ‒ в 18 раз.

Анализируя агрохимический состав используемых субстратов и выработанных на их основе образцов биогумуса, получили следующие результаты (табл.).

Агрохимический состав субстрата (I, II, III, IV, V) и выработанного из него вермикомпоста (IВ, IIВ, IIIВ, IVВ, VВ) Agrochemical composition of the substrate (I, II, III, IV, V) and vermicompost produced from it (IВ, IIB, IIIВ, IVВ, VВ)

|

Показатель |

Ед. изм. |

Агрохимический состав |

|||||||||

|

I |

IВ |

II |

IIВ |

III |

IIIВ |

IV |

IVВ |

V |

VВ |

||

|

Азот общий |

% |

0,48 |

0,84 |

0,81 |

1,39 |

1,64 |

2,42 |

0,24 |

0,39 |

0,23 |

0,31 |

|

Фосфор (валовое содержание) |

% |

0,29 |

0,63 |

0,33 |

0,74 |

1,45 |

1,77 |

0,15 |

1,69 |

2,14 |

4,35 |

|

Калий общий |

% |

0,57 |

1,14 |

0,78 |

0,96 |

0,85 |

1,46 |

0,76 |

1,30 |

0,31 |

0,58 |

|

Кальций |

% |

0,44 |

0,58 |

0,37 |

0,85 |

1,24 |

1,36 |

0,30 |

0,55 |

2,36 |

2,89 |

|

Магний |

% |

0,12 |

0,14 |

0,17 |

0,26 |

0,71 |

0,95 |

0,14 |

0,23 |

2,13 |

2,54 |

|

Марганец |

мг/кг |

20,32 |

26,11 |

12,06 |

14,48 |

31,15 |

39,25 |

24,84 |

37,89 |

3,61 |

5,44 |

|

Медь |

мг/кг |

12,26 |

21,42 |

8,36 |

12,23 |

9,38 |

15,55 |

3,64 |

11,46 |

64,21 |

47,46 |

|

Цинк |

мг/кг |

10,15 |

12,88 |

6,26 |

8,29 |

8,96 |

11,25 |

11,58 |

31,44 |

66,3 |

50,55 |

|

Мышьяк |

мг/кг |

0,64 |

0,57 |

1,78 |

1,15 |

0,46 |

0,38 |

0,72 |

1,24 |

3,2 |

2,64 |

|

Свинец |

мг/кг |

4,57 |

3,52 |

3,59 |

2,46 |

3,25 |

2,19 |

2,66 |

2,24 |

12,36 |

7,21 |

|

Кадмий |

мг/кг |

0,28 |

0,18 |

0,11 |

0,08 |

0,14 |

0,11 |

0,10 |

0,01 |

6,44 |

2,91 |

Таким образом, содержание микроэлементов во всех образцах вермикомпостов соответствовало требованиям ГОСТа к органическим и минеральным удобрениям.

Статистически достоверных различий агрохимического состава образцов вермикомпоста, выработанного используемыми в эксперименте видами червей, установлено не было. Однако использованные виды сырья оказывали влияние на химический состав полученного верми-компоста.

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют, что физиологические особенности пищеварительной системы животных и характер используемых кормов влияют на агрохимический состав побочных продуктов животноводства и, как следствие, на агрохимический состав вермикомпоста.

Использование различных видов субстрата дает возможность вырабатывать вермикомпост с запланированными агрохимическими свойствами, ориентированными под определенные характеристики почв и биохимические особенности сельскохозяйственных культур.

Заключение . Проведенные исследования свидетельствуют, что при соблюдении режимов температуры и влажности черви семейства Lumbricidae способны активно перерабатывать токсичные отходы сельскохозяйственного производства и очистных сооружений в сбалансированное по макро- и микроэлементам комплексное органоминеральное удобрение ‒ вермиком-пост.

Исследования показали зависимость агрохимического состава полученного вермикомпо-ста от исходного сырья. Так, показатели содержания азота общего в вермикомпостах, выработанных из подстилочного навоза КРС и иловых осадков, оказались ниже таковых, полученных из беподстилочного навоза КРС, МРС и курино- го помета. При этом содержание фосфора в вермикомпосте, полученном из отходов животноводства, было существенно ниже такового, полученного при переработке иловых осадков. Содержание кальция и магния в вермикомпосте из иловых осадков было максимальным в сравнении с таковыми, полученными из сельскохозяйственных отходов, в то время как по калию наблюдалась обратная картина. Содержание марганца в вермикомпосте, полученном в результате переработки сельскохозяйственных отходов, было кратно выше, а меди и цинка ‒ ниже, чем в вермикомпосте, полученном из иловых отложений. Анализ содержания токсичных элементов показал, что во всех случаях содержание кадмия, мышьяка и свинца в вермиком-постах было ниже, чем в исходном субстрате, при этом их содержание в вермикомпосте, полученном из иловых осадков, было многократно выше, чем в вермикомпостах, полученных при переработке сельскохозяйственных отходов,

Использование, дальнейшее совершенствование и широкое внедрение предлагаемой биотехнологии будут способствовать развитию новой отрасли природоохранного земледелия и животноводства, располагающей возобновляемым потенциалом сырья и потребления, что послужит альтернативой ныне действующим парадигмам агропромышленных процессов.