Перспективные экономические специализации макрорегионов как ключевая недоработка стратегии пространственного развития России

Автор: Козырь Н.С.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная экономика и региональное экономическое развитие

Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: Стратегия пространственного развития Российской Федерации была принята в 2019 году и предполагала разработку стратегий 12 макрорегионов, чего, однако, не произошло. По итогам 2022 года актуальность обновления Стратегии снизилась: увеличилось число субъектов Российской Федерации в условиях новой геополитической реальности, а повестка стратегирования сместила свой фокус на новую экономическую политику страны с учетом ее национальных интересов, суверенитета и безопасности.

Стратегия пространственного развития, специализация макрорегионов, перспективные экономические специализации, оквэд, региональная экономика, стратегическое планирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147246744

IDR: 147246744 | УДК: 338.26.01 | DOI: 10.17072/2218-9173-2023-1-103-124

Текст научной статьи Перспективные экономические специализации макрорегионов как ключевая недоработка стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития Российской Федерации 1 (Стратегия, СПР) – один из немногих нормативных правовых актов, который вызвал столь неподдельный интерес у общества и получил такой большой резонанс в публикациях российских ученых. К обсуждению перспектив территориального развития государства подключились представители власти, индустриального сектора и научного сообщества. Однако на практике Минэкономразвития России оказалось не готово принять помощь со стороны патриотически настроенных участников дискуссии в части обеспечения функциональности документа. Так, при разработке СПР не были учтены многолетние исследования Российской академии наук (Швецов, 2018), а при обсуждении проекта Стратегии были проигнорированы замечания и предложения общественности (Минакир, 2019). Как результат, в утвержденной Стратегии не нашли отражения рекомендации, которые содержали конструктивную критику и соответствующие предложения и рекомендации по доработке документа 2 (Митрофанова и др., 2019).

Стратегия была принята в 2019 году и предполагала дальнейшую разработку макрорегиональных стратегий, однако вероятность их появления с каждым годом снижается.

Становится очевидным, что утвержденный план реализации СПР не может быть выполнен без устранения содержательных и методологических нестыковок Стратегии: документ включает множество мероприятий по поддержке отраслевых специализаций, но эти мероприятия не могут лечь в основу дорожной карты пространственного развития российской экономики. Основная проблема достижения целей СПР, среди которых называются «сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития»3, состоит в отсутствии приоритетов в специализации субъектов Российской Федерации. Представленный в СПР перечень перспективных видов экономической деятельности макрорегионов – ключевая недоработка документа. За все время существования Стратегии так и не появилось официальных аналитических материалов с агрегацией данных для комплексного понимания, какие специализации есть в России, а каких нет, как эти специализации распределяются по видам деятельности, федеральным округам и макрорегионам.

Цель настоящей работы – структуризация и детализация перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации в разрезе макрорегионов.

Развитие перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации обозначено как основной инструмент преодоления дисбаланса пространственного развития. В этой связи логика исследования основана на решении следующих задач:

– определение уровня проработки разделов СПР, посвященных перспективным экономическим специализациям субъектов Российской Федерации, в соответствии с макрорегиональным делением страны;

– исследование всех разделов СПР на предмет упоминания перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации, и установления связей этих разделов с другими структурными блоками документа;

– создание детализированного перечня перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации в разрезе макрорегионов в сопоставлении с кодами ОКВЭД 4 ;

– формулирование обоснованных выводов о неприменимости ОКВЭД в части стратегического планирования отраслевой специализации макрорегионов;

– предложение рекомендаций по пространственному стратегированию на основе обобщения критических замечаний в адрес Стратегии со стороны научного сообщества.

В представленном исследовании осуществлена предварительная обработка сведений по каждому региону, указанному в СПР. Полученные данные отражены с учетом изменений 2021 и 2022 годов в перспективных экономических специализациях субъектов Российской Федерации (Республика Тыва, Республика Карелия, Чеченская Республика, Хабаровский край, Тверская область) и агрегированы по макрорегионам. Сделан подсчет каждой перспективной экономической специализации в масштабах страны, что позволяет комплексно оценить стратегические виды экономической деятельности России. Ранее автор анализировала перечень разделов ОКВЭД-2, которые не нашли отражения в экономических специализациях субъектов Российской Федерации; по некоторым его разделам в разрезе федеральных округов отсутствующие специализации составляют более 10 % (Козырь, 2022, с. 44–45).

В настоящей статье обосновывается уязвимость использования ОКВЭД в стратегировании пространственного развития России, и, следовательно, в целом оспаривается базовая концепция Стратегии в части повышения конкурентоспособности российских регионов путем концентрации усилий на перспективных экономических специализациях субъектов Российской Федерации.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современная практика стратегирования продемонстрировала низкий уровень практической значимости и недееспособность многих уже принятых стратегий, чья ключевая проблема – отсутствие экономических показателей и сценарных расчетов социально-экономического развития федеральных округов (Домнина, 2019, с. 260). Перспективы реализуемости мероприятий пространственного развития государства, несмотря на внесенные изменения и дополнения в Стратегию, также вызывают сомнения у ученых (Иванов и Бухвальд, 2022, с. 19). СПР не в полной мере увязана с другими нормативноправовыми документами социально-экономического развития Российской Федерации, в документе отсутствует требование по обеспечению согласованности приоритетов отраслевого и регионального развития (Валентик, 2020, с. 27).

В современных научных работах посредством экономико-математического аппарата, официальной статистики и восстановленной базы данных выявлены структурные дефекты и деформации российского народного хозяйства (Торопцев и Мараховский, 2021), обоснован факт утраты отраслевого разнообразия (сложности) в промышленном секторе экономики (Трейвиш, 2019, с. 32) и доказана необходимость учета в следующей Стратегии особенностей инерционности региональных экономических систем (Торопцев и Марахов-ский, 2022).

Подход в Стратегии к формированию макрорегионов создает ряд препятствий и проблем, в том числе связанных с управлением мезоуровневой системой, распределением внутри нее ответственности. Так, анализируя возможности реализации промышленной политики в Северо-Западном федеральном округе, С. В. Кузнецов и Ю. В. Якишин выявили отсутствие системы управления экономикой макрорегиона. Авторы отмечают, что «промышленная политика не может самореализоваться только под воздействием рыночных процессов или за счет нескоординированных действий регионов. Чтобы промышленная политика из абстрактной, фантомной сущности превратилась в реальность, необходимо создание соответствующей системы управления стратегического уровня» (Кузнецов и Якишин, 2019, с. 39). Необходимость уточнения отраслевой направленности регионов Северо-Запада подтверждается также расчетами индексов локализации по видам экономической деятельности, на основе чего составлен перечень перспективных экономических специализаций, которые следует добавить в Стратегию (Окрепилов и др., 2020, с. 77–80). О том, что перечень перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации нуждается в конкретизации и методическом обосновании, пишут и другие авторы (Иванов и Бухвальд, 2019, с. 59–60).

В общей концепции развития макрорегионов нужно учитывать особенности каждого субъекта Российской Федерации, и это, по мнению ряда исследователей, невозможно без разработки нового и совершенствования существующего инструментария пространственно-территориального планирования (Шаталов и др., 2018, с. 299).

В литературе представлены кейсы по изучению отдельных проблем макрорегионов. Например, в работе по пространственному развитию Арктической зоны описан методический инструментарий для решения проблемы оттока населения (Шеломенцев и др., 2018). В. Ф. Печеневский, изучив агропромышленный комплекс Центрально-Черноземного макрорегиона за период 1990– 2018 годов, обозначил необходимость государственного регулирования структурных сдвигов в аграрном производстве, поскольку смена стадий развития сельского хозяйства под воздействием рыночного саморегулирования имеет губительные последствия для отраслевой экономики (Печеневский, 2020).

На примере Дальневосточного макрорегиона видна тенденция к сохранению статуса «ресурсной экономики», так как стратегические документы «на “глубину” 10–15 лет существенных структурных изменений» в экономике не предполагают (Ломакина, 2019, с. 46). Разбивка пространства на макрорегионы не содержит функционального решения национального экономического развития; вместе с тем Дальневосточный макрорегион представляет собой разнонаправленные рыночные зоны без признаков однородного ландшафта, в связи с чем Стратегия не дает ориентиров развития Дальневосточного федерального округа (Минакир и др., 2020, с. 92–94). О современных тенденциях асимметричного формирования экономики и социальной сферы, но уже Южного макрорегиона, о необходимости для целей управления процессами экономической активизации территорий использовать возможности межрегионального взаимодействия говорят российские исследователи (Гурнович и Остапенко, 2019, с. 73). Перспективы межрегионального сотрудничества в преддверии появления пространственных стратегий макрорегионов проанализированы в работе (Кузнецова, 2019), и сделан вывод о том, что выявленные сложности взаимодействия субъектов Российской Федерации, в том числе по вопросам размещения перспективных экономических специализаций, должны решаться с помощью координации из федерального центра (Кузнецова, 2019, с. 24).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Роль перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации в Стратегии

Перспективным экономическим специализациям регионов посвящены все разделы СПР, при этом определение этого понятия как «совокупности укрупненных видов экономической деятельности (отраслей), обусловленных благоприятным сочетанием конкурентных преимуществ (пространственных факторов размещения видов экономической деятельности)»5 содержит смыс- ловую ошибку, связанную с использованием синонима «отрасль» в отношении укрупненных видов экономической деятельности. Методологически ОКВЭД, который взят за основу определения специализаций субъектов Российской Федерации, отличается от упраздненного в 2003 году Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). Полная отмена ОКОНХ «нарушает преемственность статистической базы» и ставит задачу «формирования в рамках новой статистической методологии информационного массива для аналитических и прогнозных целей на региональном уровне» (Леонов и Леонова, 2007, с. 124).

Структура классификатора ОКВЭД содержит следующие элементы:

-

– раздел (буквенные коды латинского алфавита);

-

– XX класс;

-

– XX.X подкласс;

-

– XX.XX группа;

-

– XX.XX.X подгруппа;

-

– XX.XX.XX вид.

Следует учитывать, что в ОКВЭД нет понимания «укрупненный вид экономической деятельности», используется «группировка видов экономической деятельности», при этом на уровне хозяйствующих субъектов присваивается вид деятельности с указанием шести цифровых знаков. Принцип отраслевой экономики подразумевает, что одни и те же виды экономической деятельности могут относиться к разным отраслям народного хозяйства. Соответственно, сами по себе виды экономической деятельности не могут быть ориентиром пространственного планирования. Что касается СПР, то «перспективные экономические специализации» не всегда указаны на уровне класса, ограничиваются разделом, отсутствует детализация подклассов, групп, подгрупп и, соответственно, нет видов экономической деятельности, которые могли быть перспективными на уровне субъекта Российской Федерации. Таким образом, сам по себе ОКВЭД не способен обеспечить отраслевой подход к управлению экономикой (Козырь и Коваленко, 2017, с. 1920). Рассмотрим это на примере такой отрасли сферы материального производства, как «Рыбное хозяйство». В ОКВЭД подкласс 10.2 «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» относится к разделу С, при этом «укрупненный» вид экономической деятельности (класс 10) называется «Производство пищевых продуктов». Вместе с тем класс 03 «Рыболовство и рыбоводство» (раздел А) содержит в себе разные отраслевые группы: мелиорация водных объектов и акклиматизация пресноводных ресурсов исторически относятся к отрасли «Сельское хозяйство». Другими словами, часть рыбного хозяйства попала в раздел С в виде класса 10 «Производство пищевых продуктов», при этом класс 03 не может быть «совокупностью укрупненных видов экономической деятельности (отраслей)», как это раскрывается в Стратегии в определении понятия «перспективная экономическая специализация субъекта Российской Федерации».

Следует отметить, что достижение цели пространственного развития государства предполагает решение задачи повышения конкурентоспособности регионов, при этом ориентиром служит перечень перспективных эко- номических специализаций (приложение 1 Стратегии). По аналогии с примером отрасли «Рыбное хозяйство» можно рассмотреть все специализации, где невозможно вычленить отраслевую специфику на основе указанного в ОКВЭД класса.

Для понимания перспективной экономической специализации недостаточно формулировки вида экономической деятельности. Так, самый популярный код ОКВЭД 32 «Производство прочих готовых изделий» присутствует у 83 субъектов Российской Федерации, но это может быть, например, «Производство игр и игрушек» (подкласс 32.4), «Производство медицинских инструментов и оборудования» (подкласс 32.5) или другие подклассы, относящиеся к разным отраслям народного хозяйства.

Достаточно редкая перспективная экономическая специализация регионов – класс 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации», который состоит из двух подклассов: 18.1 «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области» и 18.2 «Копирование записанных носителей информации». Данный вид экономической деятельности представлен у 13 субъектов Российской Федерации (также без детализации). Но возникает вопрос: как эта перспективная специализация соотносится с пространственным развитием государства? Ответ очевидный: необходим пересмотр принципа отраслевой специализации регионов.

К тому же в Стратегии информация в разрезе перспективных экономических специализаций представлена по 84 субъектам Российской Федерации – нет данных по городу федерального значения Москве, что исключает возможность комплексного описания перспектив пространственного развития страны.

Следует добавить, что в 2022 году в Стратегию были внесены смягчающие изменения: вместо «требования» о разработке и утверждении стратегий социально-экономического развития макрорегионов стали использовать «предусмотрена возможность», а вместо «ликвидации» – «преодоление» инфраструктурных ограничений 6 . Новый перечень приграничных муниципальных образований 7 сместил фокус Стратегии с комплексного пространственного развития страны на отдельные вопросы.

Детальный анализ перспективных экономических специализаций макрорегионов

Презентация Стратегии на Российском инвестиционном форуме «Сочи– 2019» содержала следующее обоснование формирования 12 макрорегионов – это позволит сделать меры государственной поддержки регионального развития «более адресными и эффективными», в том числе за счет исключения дублирования специализаций, искусственной, ничем не оправданной кон-куренции8. Чтобы понять, состоятельно ли указанное обоснование, рассмотрим детально виды экономической деятельности макрорегионов Российской Федерации.

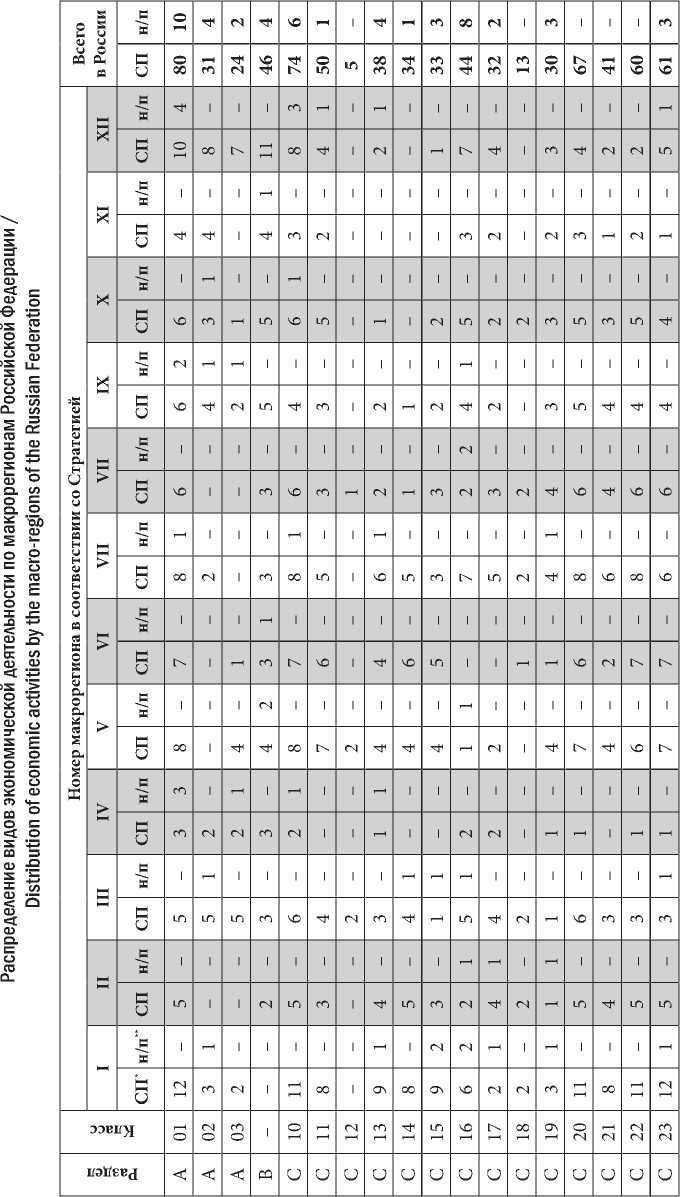

Все перспективные экономические специализации макрорегионов сопоставлены с разделами и видами деятельности по ОКВЭД. Здесь следует сделать два уточнения. Первое: из детализации исключены разделы I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» и класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», так как в Стратегии указана специализация «Туризм». Второе: из общего свода данных исключены две строки, имеющие единичную специализацию у субъектов Дальневосточного макрорегиона: раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (Амурская область) и класс 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования» (Республика Саха (Якутия)).

К сожалению, расшифровка разделов, классов и видов экономической деятельности макрорегионов не могут поместиться в сводной аналитической таблице, в связи с этим сделана дешифровка ОКВЭД (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Перечень кодов ОКВЭД и их расшифровка в соответствии с данными о перспективных экономических специализациях макрорегионов / The list of codes of Russian Classification of Economic Activities and their interpretation in accordance with data on promising economic specializations of macro-regions

|

Раздел |

Класс |

Вид деятельности |

|

A |

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |

|

|

01 |

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |

|

|

02 |

Лесоводство и лесозаготовки |

|

|

03 |

Рыболовство и рыбоводство |

|

|

B |

Добыча полезных ископаемых |

|

|

C |

Обрабатывающие производства |

|

|

10 |

Производство пищевых продуктов |

|

|

11 |

Производство напитков |

|

|

12 |

Производство табачных изделий |

|

|

13 |

Производство текстильных изделий |

|

|

14 |

Производство одежды |

|

|

15 |

Производство кожи и изделий из кожи |

|

|

Раздел |

Класс |

Вид деятельности |

|

16 |

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |

|

|

17 |

Производство бумаги и бумажных изделий |

|

|

18 |

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |

|

|

19 |

Производство кокса и нефтепродуктов |

|

|

20 |

Производство химических веществ и химических продуктов |

|

|

21 |

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |

|

|

22 |

Производство резиновых и пластмассовых изделий |

|

|

23 |

Производство прочей неметаллической минеральной продукции |

|

|

24 |

Производство металлургическое |

|

|

25 |

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |

|

|

26 |

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |

|

|

27 |

Производство электрического оборудования |

|

|

28 |

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |

|

|

29 |

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |

|

|

30 |

Производство прочих транспортных средств и оборудования |

|

|

31 |

Производство мебели |

|

|

32 |

Производство прочих готовых изделий |

|

|

H |

Транспортировка и хранение |

|

|

J |

Деятельность в области информации и связи |

|

|

M |

Деятельность профессиональная, научная и техническая |

|

|

Q |

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |

|

Источник: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

В таблице 2 представлен количественный подсчет субъектов Российской Федерации, которые выбрали своей перспективной экономической специализацией соответствующий раздел или класс ОКВЭД. Классы и разделы указаны согласно аббревиатуре и номеру ОКВЭД. Перечень макрорегионов: I – Центральный, II – Центрально-Черноземный, III – Северо-Западный, IV – Северный, V – Южный, VI – Северо-Кавказский, VII – Волго-Камский, VIII – Волго-Уральский, IX – Уральско-Сибирский, X – Южно-Сибирский, XI – Ангаро-Енисейский, XII – Дальневосточный.

|

s 2 S Q U 0 03 СЦ и |

в "я |

нН |

1 |

нН |

1 |

1 |

eq |

нН |

eq |

нН |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

40 ^ |

л ^ о к X <3 X <3 *0 <3 X С? <3 го 3 >3 Ч 3 з s' S <3 S' 2 ^ S X ^ и <3 X X > * 5 л S' § u X ^ S з з К s' 5 в О >3 х о О) X з з X X U Сц ^ \© х X .. л ^ tt 1 7 & S X X |

|

|

к и |

©4 |

40 |

!n |

4© |

00 40 |

ri’ m |

m |

^ |

ее 00 |

eq П* |

m m |

00 |

о нН |

h |

1 |

|||

|

=s я 1- Св © 0 я s И © и л к я 14) Ом © л 2 4) S 0 К |

Й |

в "я |

1 |

1 |

1 |

1 |

i |

i |

1 |

1 |

i |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||

|

и |

чо |

m |

eq |

^ |

m |

^ |

^ |

ГН |

Г- |

m |

m |

1 |

r- |

^ |

||||

|

Й |

.я "я |

1 |

1 |

i |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||||

|

и |

^ |

m |

eq |

m |

m |

^ |

eq |

^ |

^ |

eq |

m |

eq |

^ |

^ |

eq |

|||

|

И |

.я "я |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

i |

I |

1 |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

I |

||

|

и |

00 |

m |

m |

LT) |

LT) |

^ |

m |

m |

40 |

^ |

LTj |

LTj |

^ |

^ |

^ |

|||

|

НН |

.я "я |

1 |

1 |

i |

1 |

^ |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

I |

|||||

|

и |

eq |

LT) |

m |

m |

m |

^ |

^ |

eq |

40 |

40 |

LTj |

^ |

1 |

^ |

||||

|

> |

.я "я |

1 |

^ |

1 |

1 |

1 |

i |

1 |

I |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

I |

||

|

и |

^ |

40 |

LT) |

40 |

40 |

40 |

^ |

40 |

40 |

^ |

40 |

40 |

^ |

Ln |

^ |

|||

|

> |

.я "я |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

I |

||||

|

и |

40 |

40 |

00 |

00 |

00 |

r- |

40 |

r- |

00 |

eq |

40 |

40 |

1 |

00 |

LT) |

|||

|

> |

.я "я |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

^ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

и |

^ |

LO |

LT) |

40 |

LT) |

40 |

eq |

^ |

г- |

eq |

eq |

m |

^ |

t^ |

LTj |

|||

|

> |

.я "я |

1 |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||

|

и |

m |

40 |

40 |

r- |

r- |

^ |

m |

m |

00 |

LT) |

40 |

40 |

eq |

00 |

^ |

|||

|

НН |

.я "я |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

||

|

и |

1 |

^ |

1 |

^ |

eq |

1 |

-H |

1 |

m |

m |

eq |

^ |

I |

eq |

1 |

|||

|

НН |

.я "я |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

1 |

^ |

1 |

I |

1 |

I |

I |

1 |

||||

|

и |

^ |

40 |

40 |

40 |

r- |

m |

^ |

LT) |

г- |

LT) |

40 |

m |

^ |

00 |

^ |

|||

|

НН |

.я "я |

1 |

1 |

1 |

1 |

I |

I |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

||

|

к и |

m |

LO |

^ |

LT) |

m |

m |

eq |

eq |

LTj |

1 |

m |

m |

I |

^ |

m |

|||

|

НН |

ъ "я |

^ |

1 |

1 |

1 |

1 |

^ |

I |

I |

1 |

1 |

1 |

1 |

I |

1 |

1 |

||

|

и |

о |

eq |

eq |

-H |

00 |

r- |

eq |

eq |

eq |

00 |

I |

eq |

r- |

|||||

|

ЭЗВК^ |

^ eq |

LT) eq |

40 eq |

eq |

00 eq |

04 eq |

о |

m |

Я |

I |

I |

1 |

I |

2 co S Оч [^ |

*K к к |

|||

|

ИЭЙЕВД |

и |

и |

и |

и |

и |

и |

и |

и |

и |

к |

H-s |

s |

о |

|||||

Для иллюстрации уровня перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации внутри макрорегиона выполнены расчеты по каждому разделу или классу ОКВЭД, указанному в СПР: отношение числа субъектов Российской Федерации, для которых определена перспективная экономическая специализация к количеству субъектов Российской Федерации в составе макрорегиона. Таким же образом сделан расчет уровня перспективной экономической специализации страны в целом: в числителе количество субъектов Российской Федерации с выбранной специализацией, в знаменателе 84 региона, умноженное на 100 % (т.к. в Стратегии нет г. Москвы, и суммарно детализация перспективных экономических специализаций раскрыта по 84 из 85 субъектов Российской Федерации по состоянию на 2019 год). Все это позволяет увидеть вклад регионов в статистическую значимость перспективной экономической специализации государства (табл. 3). Чащевсегонепрофильныевидыспециализаций,которыеобозначенывкачестве перспективных, встречаются в Дальневосточном макрорегионе, очень редко – в Волго-Уральском, Уральско-Сибирском и Южно-Сибирском макрорегионах.

Таблица 3 / Table 3

Уровень перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации внутри макрорегиона и в масштабах государства по видам экономической деятельности, % / The level of promising economic specializations of the subjects of the Russian Federation within the macro-region and across the country by economic activities, per cent

|

Раздел или класс |

Номер макрорегиона в соответствии со Стратегией |

Россия |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

||

|

01 |

92 |

100 |

63 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

91 |

94 |

|

02 |

23 |

0 |

63 |

67 |

0 |

0 |

25 |

0 |

67 |

50 |

100 |

73 |

36 |

|

03 |

15 |

0 |

63 |

67 |

50 |

14 |

0 |

0 |

33 |

17 |

0 |

64 |

28 |

|

B |

0 |

40 |

38 |

100 |

50 |

43 |

38 |

50 |

83 |

83 |

100 |

100 |

54 |

|

10 |

85 |

100 |

75 |

67 |

100 |

100 |

100 |

100 |

67 |

100 |

75 |

73 |

87 |

|

11 |

62 |

60 |

50 |

0 |

88 |

86 |

63 |

50 |

50 |

83 |

50 |

36 |

59 |

|

12 |

0 |

0 |

25 |

0 |

25 |

0 |

0 |

17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6 |

|

13 |

69 |

80 |

38 |

33 |

50 |

57 |

75 |

33 |

33 |

17 |

0 |

18 |

45 |

|

14 |

62 |

100 |

50 |

0 |

50 |

86 |

63 |

17 |

17 |

0 |

0 |

0 |

40 |

|

15 |

69 |

60 |

13 |

0 |

50 |

71 |

38 |

50 |

33 |

33 |

0 |

9 |

39 |

|

16 |

46 |

40 |

63 |

67 |

13 |

0 |

88 |

33 |

67 |

83 |

75 |

64 |

52 |

|

17 |

15 |

80 |

50 |

67 |

25 |

0 |

63 |

50 |

33 |

33 |

50 |

36 |

38 |

|

18 |

15 |

40 |

25 |

0 |

0 |

14 |

25 |

33 |

0 |

33 |

0 |

0 |

15 |

|

19 |

23 |

20 |

13 |

33 |

50 |

14 |

50 |

67 |

50 |

50 |

50 |

27 |

35 |

|

20 |

85 |

100 |

75 |

33 |

88 |

86 |

100 |

100 |

83 |

83 |

75 |

36 |

79 |

|

21 |

62 |

80 |

38 |

0 |

50 |

29 |

75 |

67 |

67 |

50 |

25 |

18 |

48 |

|

22 |

85 |

100 |

38 |

33 |

75 |

100 |

100 |

100 |

67 |

83 |

50 |

18 |

71 |

|

23 |

92 |

100 |

38 |

33 |

88 |

100 |

75 |

100 |

67 |

67 |

25 |

45 |

72 |

|

24 |

77 |

60 |

50 |

0 |

38 |

57 |

75 |

67 |

33 |

50 |

100 |

55 |

58 |

|

Раздел или класс |

Номер макрорегиона в соответствии со Стратегией |

Россия |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

||

|

25 |

92 |

100 |

75 |

33 |

75 |

71 |

75 |

100 |

83 |

50 |

75 |

27 |

72 |

|

26 |

85 |

80 |

75 |

0 |

75 |

71 |

100 |

83 |

50 |

83 |

50 |

18 |

67 |

|

27 |

85 |

100 |

75 |

33 |

88 |

86 |

100 |

100 |

83 |

83 |

75 |

36 |

79 |

|

28 |

92 |

100 |

88 |

67 |

88 |

71 |

100 |

100 |

83 |

83 |

75 |

27 |

80 |

|

29 |

85 |

100 |

63 |

0 |

50 |

86 |

88 |

100 |

67 |

67 |

25 |

9 |

64 |

|

30 |

62 |

40 |

50 |

33 |

63 |

29 |

75 |

67 |

67 |

50 |

50 |

36 |

53 |

|

31 |

54 |

40 |

63 |

0 |

38 |

57 |

88 |

100 |

33 |

50 |

25 |

9 |

48 |

|

32 |

92 |

100 |

88 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

98 |

|

H |

15 |

0 |

63 |

100 |

63 |

29 |

25 |

67 |

100 |

67 |

50 |

64 |

49 |

|

Туризм |

92 |

80 |

100 |

67 |

100 |

100 |

100 |

83 |

67 |

67 |

100 |

64 |

85 |

|

J |

62 |

60 |

75 |

67 |

75 |

29 |

75 |

100 |

83 |

83 |

75 |

27 |

65 |

|

M |

46 |

60 |

38 |

33 |

75 |

43 |

75 |

100 |

67 |

83 |

0 |

27 |

56 |

|

N |

92 |

80 |

100 |

67 |

100 |

100 |

100 |

83 |

67 |

67 |

75 |

64 |

85 |

|

Q |

0 |

0 |

13 |

0 |

25 |

57 |

0 |

17 |

0 |

17 |

25 |

0 |

12 |

|

N |

92 |

80 |

100 |

67 |

100 |

100 |

100 |

83 |

67 |

67 |

75 |

64 |

85 |

|

ннп |

54 |

60 |

50 |

0 |

50 |

71 |

63 |

67 |

67 |

67 |

50 |

36 |

54 |

Примечание: *ннп – в деятельности субъекта Российской Федерации нет непрофильных специализаций.

Источник: составлено автором.

Опираясь на данные таблиц 2 и 3, можно прийти к заключению о 100%-ной специализации отдельных макрорегионов на таких видах деятельности, как «Растениеводство и животноводство» (А, 01), «Производство пищевых продуктов» (С, 10), «Производство резиновых и пластмассовых изделий» (С, 22), «Производство прочих готовых изделий» (С, 32) и «Туризм», что, очевидно, не соответствует действительности. Нет данных о детализации специализаций субъектов Российской Федерации в рамках раздела (или класса) ОКВЭД, в связи с чем напрашивается вывод, что СПР не позволяет судить об однородной/неоднородности экономической специализации макрорегионов. Еще один парадокс пространственного развития заключается в крайне низком уровне «деятельности в области здравоохранения и социальных услуг» (раздел Q), где шесть макрорегионов (50 %) имеют нулевой показатель. Некоторые разделы (или классы) отсутствуют практически у всех макрорегионов (например, «Производство табачных изделий» (С, 12)), а вот 100-ный уровень специализации 10 макрорегионов (83,3 %) на «Производстве прочих готовых изделий» (С, 32) лишь подтверждает абстрактность перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации независимо от макрорегиональной принадлежности.

Возможно, существующий подход к перспективным экономическим специализациям субъектов Российской Федерации является основным сдерживающим фактором разработки стратегий макрорегионов. Анонс 12 макро- региональных стратегий был сделан Минэкономразвития России в мае 2019 года9, однако до сих пор ни одна такая стратегия не разработана. Это позволяет сделать вывод о недееспособности идеи территориального деления страны на указанные в Стратегии макрорегионы, а также о несовместимости принципа перспективной экономической специализации регионов на основе ОКВЭД с комплексным пространственным развитием России.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Остается актуальной проблема технологической маршрутизации процессов пространственного развития в соответствии с принципами стратеги-рования, которые должны дифференцировать макрорегионы по отраслевой направленности, учитывая, в том числе, особенности и перспективы развития аграрно-индустриальных регионов (Казаков и Митрофанова, 2020). Свод отдельных дублирующих отраслей и критика, связанная с формированием границ макрорегиона, описаны в исследовании по выявлению потенциала «умной специализации» территорий, при этом отраслевую специализацию региона предлагается определять на основе коэффициента локализации (Стрябкова и Лыщикова, 2019, с. 78). Для выработки государственной политики по управлению макрорегионами можно воспользоваться исследованием, которое содержит расчеты в разрезе федеральных округов: валовый региональный продукт субъектов Российской Федерации, показатели денежных доходов населения и ранжирование дифференциации заработной платы работников, анализ объема и структуры государственного долга регионов используются автором для построения рейтинга федеральных округов России с целью выявления уровня неоднородности и асимметрии развития регионов (Воронов, 2019, с. 249). Технологическое совершенствование отраслевой экономики следует синхронизировать с общими принципами национальной инновационной системы при активном государственном регулятивном воздействии (Сухина и Седых, 2019, с. 31–32). Пример анализа работы системы индикаторов, используемых в нормативно-правовых документах стратегического планирования, на основе сопоставления фактических и планируемых данных, а также выявления показателей, слабо связанных с целями и между собой, представлен (Невская, 2017).

В одном из исследований о направлениях совершенствования государственной политики регионального развития предложен алгоритм стимулирования специализаций субъектов Российской Федерации на базе уже сложившихся их специализаций (имеются соответствующие расчеты и обоснования), с определением «возможностей включения в региональные, национальные и международные цепочки создания стоимости» (Коварда и др., 2019, с. 101).

За основу следует принять гибкий подход к определению границ макрорегионов. По мнению ученых, «замыкание на формальных границах регионов оправдано административно и юридически, но далеко не всегда правильно экономически, поскольку территории, чьи особенности и проблемы тесно связаны с промышленным наследием, часто пересекают формальные границы» (Акулов и Челомбитко, 2020, с. 68). Этот аспект необходимо учитывать в федеральных документах стратегического планирования. Теоретическое обоснование категории «место» в экономическом пространстве раскрыто в научной работе (Наумов и Ермоленко, 2020). Авторы обращают внимание, что «подвижность мест в экономическом пространстве возрастает, … на смену жестким организационным формам, рассчитанным на длительное функционирование, приходят мягкие, более адаптивные формы: кластеры, сетевые структуры, гибкие функциональные системы и др.» (Наумов и Ермоленко, 2020, с. 114). Использованию кластерного подхода в государственной региональной политике посвящены исследования (Седых и Назарько, 2015; Кириллова и Доржиева, 2022).

Таким образом, предложенные научным сообществом методические подходы к оценке конкурентоспособности регионов свидетельствуют о накопленном исследовательском потенциале и полезности участия ученых в разработке стратегических документов. Убеждены, что доработка СПР невозможна без привлечения экспертов в области региональной экономики.

Современные зарубежные исследования также позволяют сформировать представление об актуальных темах государственного стратегического планирования: вопросы рационального использования земель при быстрых темпах урбанизации (Wang et al., 2022), решение проблем социально-экономического спада сельских территорий (Pašakarnis and Maliene, 2010), устойчивое развитие арктических и северных регионов (Assche et al., 2022).

Стратегия нуждается в устранении содержательных и методологических нестыковок. Для определения перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации следует восстановить подход на основе отраслей народного хозяйства. Территориальная группировка субъектов Российской Федерации в форме макрорегионов показала функциональную несостоятельность искусственных интеграций. Пространственное развитие должно быть сосредоточено на инфраструктурных улучшениях российских регионов в составе федеральных округов с учетом существующих национальных проектов и приоритетов развития государства.

Список литературы Перспективные экономические специализации макрорегионов как ключевая недоработка стратегии пространственного развития России

- Акулов А. О., Челомбитко А. Н. Теория и методология стратегической модернизации промышленных регионов // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2020. Т. 5, № 1. С. 62-73. https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-1-62-73.

- Валентик О. Н. Стратегия пространственного развития: реализуем ли план реализации? // Экономические науки. 2020. № 1. С. 27-30. https://doi. org/10.14451/1.182.27.

- Воронов А. С. Пространственный подход в развитии социально-экономических систем регионов [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2019. № 75. С. 249-267. URL: http://e-jour-nal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2019/vipusk__75._avgust_2019_g./regionalnaja_ekonomika/voronov.pdf (дата обращения: 01.12.2022).

- Гурнович Т. Г., Остапенко Е. А. Особенности социально-экономического развития территорий южного макрорегиона в условиях пространственной конкуренции // Аграрный вестник Урала. 2019. № 12. С. 73-83. https://doi. org/10.32417/1997-4868-2019-191-12-73-83.

- Домнина И. Н. Инвестиционные сценарии и ограничения новой модели пространственного развития российской экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9, № 9А. С. 260-271. https://doi.org/10.34670/ AR.2019.91.9.030.

- Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. «Перспективная экономическая специализация» как новация политики регионального развития // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2019. № 6. С. 49-65. https://doi.org/10.24411/2071-6435-2019-10122.

- Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. Стратегия пространственного развития: новые подвижки и старые проблемы // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2022. № 5. С. 7-26. https://doi.org/10.24412/2071-6435-2022-5-7-26.

- Казаков М. Ю., Митрофанова И. В. Разработка стратегии пространственного развития аграрно-индустриального региона: модернизация подходов // Региональная экономика. Юг России. 2020. Т. 8, № 1. С. 88-100. https://doi. org/10.15688/re.volsu.2020.1.8.

- Кириллова Т. К., Доржиева Э. Л. Стратегия развития региона: кластерный подход // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2022. № 4. С. 71-77. https://doi.org/10.18101/2304-4446-2022-4-71-77.

- Коварда В. В., Болычева Е. А., Гололобова М. А. Направления совершенствования государственной политики регионального развития посредством определения перспективных специализаций субъектов РФ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 12-2. С. 101-107. https://doi. org/10.17513/vaael.882.

- Козырь Н. С. Стратегия пространственного развития России: белые пятна в специализациях регионов // Вестник университета. 2022. № 1. С. 43-49. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-1-43-49.

- Козырь Н. С., Коваленко В. С. Метрика отраслевой классификации в Российской Федерации и за рубежом // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16, № 10. С. 1914-1927. https://doi.org/10.24891/ea.16.10.1914.

- Кузнецов С. В., Якишин Ю. В. Промышленная политика Северо-западного федерального округа: проблемы реализации // Экономика и управление. 2019. № 12. С. 35-40. https://doi.org/10.35854/1998-1627-2019-12-35-40.

- Кузнецова О. В. Межрегиональное сотрудничество в России: перспективы кооперации региональных властей // Региональные исследования. 2019. № 1. С. 16-25. https://doi.org/10.5922/1994-5280-2019-1-2.

- Леонов С. Н., Леонова Т. В. Методические вопросы оценки информационной базы регионального управления при переходе с ОКОНХ на ОКВЭД // Пространственная экономика. 2007. № 4. С. 123-132.

- Ломакина Н. В. Стратегические приоритеты экономического развития и «ресурсная экономика» Дальневосточного макрорегиона // ЭКО. 2019. № 7. С. 35-53. https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2019-7-35-53.

- Минакир П. А. Российское экономическое пространство: стратегические тупики // Экономика региона. 2019. Т. 15, № 4. С. 967-980. https://doi. о^/10.17059/2019-4-1.

- Минакир П. А., Исаев А. Г., Демьяненко А. Н. и др. Экономические макрорегионы: интеграционный феномен или политико-географическая целесообразность? Случай Дальнего востока // Пространственная экономика. 2020. Т. 16, № 1. С. 66-99. https://doi.Org/10.14530/se.2020.1.066-099.

- Митрофанова И. В., Селютин В. В., Иванов Н. П. «Белые пятна» стратегии пространственного развития России: обсуждение проекта // Региональная экономика. Юг России. 2019. Т. 7, № 1. С. 42-55. https://doi.org/10.15688/ re.volsu.2019.L4.

- Наумов С. В., Ермоленко А. А. Категория места в современной теории экономического пространства // Пространственная экономика. 2020. Т. 16, № 2. С. 101-123. https://doi.org/10.14530/se.2020.2.101-123.

- Невская Н. А. Формирование индикаторов оценки национальной конкурентоспособности // Научное обозрение: теория и практика. 2017. № 7. С. 32-41.

- Окрепилов В. В., Кузнецов С. В., Лачининский С. С. Приоритеты экономического развития регионов северо-запада в контексте стратегии пространственного развития России // Проблемы прогнозирования. 2020. № 2. С. 72-81.

- Печеневский В. Ф. Трансформация структуры аграрного производства: территориально-отраслевые и организационно-экономические аспекты (на примере Центрально-черноземного макрорегиона) // АПК: Экономика, управление. 2020. № 2. С. 4-10. https://doi.org/10.33305/202-4.

- Седых Н. В., Назарько Ю. И. Кластерный подход в контексте совершенствования государственной региональной инвестиционной политики // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-2. С. 431-434.

- Стрябкова Е. А., Лыщикова Ю. В. Развитие методических подходов к определению приоритетов «умной специализации» территорий // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9, № 12А. С. 73-82. https://doi.org/10.34670/ AR.2020.92.12.037.

- Сухина Н. Ю., Седых Н. В. Проблемы развития национальной инновационной системы // Экономика устойчивого развития. 2019. № 2. С. 92-95.

- Торопцев Е. Л., Мараховский А. С. Структурные дефекты и деформации экономики // Экономический анализ: теория и практика. 2021. Т. 20, № 2. С. 251-277. https://doi.org/10.24891/ea.20.2.251.

- Торопцев Е. Л., Мараховский А. С. Структурные инерционности экономических систем // Экономика и математические методы. 2022. Т. 58, № 1. С. 38-47. https://doi.org/10.31857/S042473880016564-9.

- Трейвиш А. И. Неравномерность и структурное разнообразие пространственного развития экономики как научная проблема и российская реальность // Пространственная экономика. 2019. Т. 15, № 4. С. 13-35. https://doi. org/10.14530/se.2019.4.013-035.

- Шаталов М. А., Суслов С. А., Кузьменко Н. И. Пространственно-территориальное планирование в системе обеспечения устойчивого регионального развития // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7, № 4. С. 299-303.

- Швецов А. Н. Программа академических исследований как научная основа стратегии пространственного развития // Федерализм. 2018. № 3. С. 17-30.

- Шеломенцев А. Г., Уханова А. В., Смиренникова Е. В. и др. Оценка пространственного развития регионов арктической зоны Российской Федерации [Электронный ресурс] // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2018. № 4. № ст. 5613.URL: https://eee-region.ru/article/5613/ (дата обращения: 01.12.2022).

- Assche K. V., Birchall J., Gruezmacher M. Arctic and northern community governance: The need for local planning and design as resilience strategy // Land Use Policy. 2022. Vol. 117. Art. № 106062. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106062.

- Pasakarnis G., Maliene V. Towards sustainable rural development in Central and Eastern Europe: Applying land consolidation // Land Use Policy. 2010. Vol. 27, no. 2. P. 545-549. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.07.008.

- Wang M., Yuan M., Han P. et al. Assessing sustainable urban development based on functional spatial differentiation of urban agriculture in Wuhan, China // Land Use Policy. 2022. Vol. 115. Art. № 105999. https://doi.org/10.1016/j.landuse-pol.2022.105999.