Перспективы алмазоносности Япономорского Звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан: новые данные и проблемы

Автор: Изосов Л.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

Япономорское звено Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан относится к Восточно-Китайской алмазоносной провинции, где обнаружены крупные месторождения алмазов в кимберлитовых трубках и промышленные алмазоносные россыпи. В его пределах известны проявления кимберлитов и родственных им пород и единичные находки коренных и россыпных алмазов. В последние годы получены новые данные, подтверждающие перспективы алмазоносности данного региона.

Алмазоносность, япономорская зона перехода континент-океан

Короткий адрес: https://sciup.org/14328727

IDR: 14328727 | УДК: 553.81(265.4)

Текст научной статьи Перспективы алмазоносности Япономорского Звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан: новые данные и проблемы

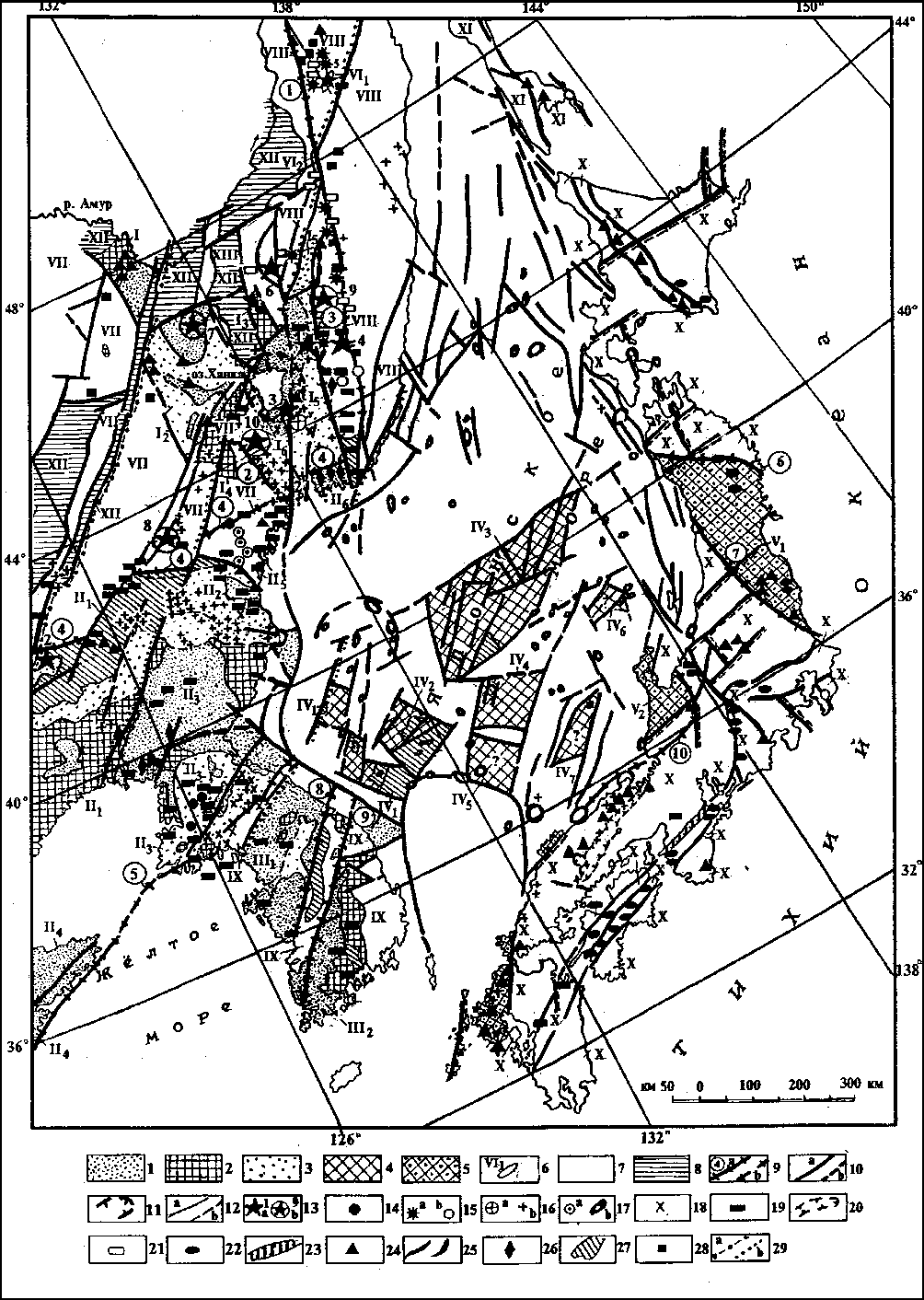

Автор в течение многих лет занимался исследованием геологии Восточной Азии, в результате чего им [7, 8, 5] впервые была поставлена проблема алмазоносности переходных зон континент–океан как уникальных геологических структур и сделан вывод о потенциальной перспективности в отношении алмазов ряда формаций Япономорского региона (рис. 1), и особенно Восточно-Корейской рифтогенной зоны [20].

В пределах Сино-Корейской параплатформы и кратона Бурея-Цзямусы размещена Восточно-Китайская алмазоносная провинция [16, 13], в которой выделяются две рифтогенные зоны активизации северо-восточного простирания: Благовещенская (промышленно-алмазоносная) и Корейско-Ханкайская (потенциально-алмазоносная) [20]. В южной части первой, на Ляодунском и Шаньдунском полуостровах, известны промышленные месторождения алмазов в кимберлитовых трубках. В северной части Благовещенской зоны, в пределах Буреинс-кого массива, в аллювии обнаружены алмазоносные эклогиты, связанные с офиолитовой ассоциацией ядерно-сводовой области [14].

В строении Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент– океан (ЯЗ) участвуют остаточные массивы раздробленной Китайской платформы, спаянные мобильными полициклическими поясами. Проведенный автором [21] анализ палеомагнитных и палеобиогеографических реконструкций Японии (15– 20 млн лет) позволил ему наметить главные черты палеотектоники ЯЗ на палинспатической основе, когда восстанавливается положение геологических тел до происшедших складчатых, надвиговых и других деформаций, приводящих к развитию горизонтальных перемещений тектонических масс. До раскрытия Японского (15– 20 млн лет) моря рассматриваемая территория представляла собой область стыковки крупных дорифейских блоков: Бурея-Цзямусы, параплатформ Сино-Корейской и

Янцзы, разделенных палеозойско-мезозойскими полициклическими покровно-складчатыми системами [7, 8]. В пределах последних сохранились реликты среднепалеозойских рифтогенных зон и фрагменты платформенного чехла.

Главные предпосылки прогнозирования месторождения алмазов

В ЯЗ намечены [7, 8] геотектонические, структурные, магматические и минералогические предпосылки прогнозирования месторождения алмазов. Геотектонические предпосылки . Главными алмазоконтролирующими геотектоническими элементами рассматриваемой территории являются архейские гранит-зеленокаменные ядра, стабилизированные до 2,4 млрд лет назад, что подтверждает известное правило Т.Н. Клиффорда: лишь в них размещаются промышленные месторождения алмазов наиболее распространенного кимберлитового типа. Это обусловлено первичной связью алмазов с глубокозале-гающими мантийными древними породами. С.И. Хаггерти [15] рассматривает данные структуры как «глубокие кили» и возможным механизмом возникновения алмазоносных расплавов считает взаимодействие восходящего астеносферного диапира с истощенной мантией в процессе дрейфа литосферных плит. В Японском море перспективны на алмазы кимберлитового типа выходы AR-PR1 толщ подводных возвышенностей Восточно-Корейской и Криштофовича. Ву Иашань и др. [1] сравнивают Сино-Корейский щит с Каапваальским кратоном Южной Африки и полагают, что китайские кимберлиты, возможно, связаны с субдукцией, которая уже в позднем архее привела к столкновению двух протоконтинентов и становлению гранит-зеленокаменной дуги. Наличие на Японских островах докембрийского комплекса основания (ядра), фрагментов платформенных прогибов, разломов северо-восточного и субширотного простирания, а также интенсивное развитие гетерохронного базит-уль-трабазитового магматизма [8] свидетельствует о благо-

Рис. 1. Карта алмазоносности Япономорской зоны перехода континент–океан

[7; с изменениями]:

1 – докембрийские структуры с выходами архея (1), нерасчленённого архея–нижнего протерозоя (2) и с мощным осадочным чехлом (3): кратон Бурея–Цзямусы с дорифейскими массивами: Малохинганским (I1), Фэншуйлинским (I2), Дахэчжэньским (I3), Кэнтэйским (I4) и Ханкайским (I5); Сино-Корейская параплатформа с дорифейскими массивами: Фушуньским (II1), Кванмоским (II2), Наннимским (II3) с Пхённамским прогибом (II3-1), Шаньдунским (II4), Пуго-Раксанским (II5) и Сергеевским (II6); Янцзы параплатформа с дорифейскими массивами: Кенгийским (III1), Реннамским, или Собэксанским (III2); 4 – континентальные блоки Япономорской впадины с архейско-раннепротерозойским фундаментом, относящиеся к параплатформе Янцзы: ВосточноКорейский (IV1), Криштофовича (IV2), Ямато (IV3), Кита-Оки (IV4), Западный Оки (IV5), Хакусан (IV6) и Восточный Оки (IV7); 5 – докембрийские блоки (комплекс основания Японских островов), принадлежащие восточной окраине параплатформы Янцзы: Южный Китаками–Абукума (V1) и Хида (V2); 6 – протерозойские (?) выступы Наданьхада–Сихотэ-Алинской покровноскладчатой системы: Анюйский (VI1) и Хорский (VI2); 7 – полициклические покровно-складчатые системы: Цзилинь–Хэйлунцзянская (VII), Наданьхада–Сихотэ-Алинская (VIII), Корейская (IX) и Японская (X); 8 – мезокайнозойские разломные депрессии: Сонгляо и др.; 9 – тектонические швы, установленные (а) и предполагаемые (б): Центральный Сихотэ-Алинский (1), Западно-Приморский (2), Арсеньевский (3), Северо-Яньцзиньский, или Чонли–Чэндэ (4), Таньлу–Циндао (5), Хаячине (6), Танакура (7), Окчхонский (8), Собэкский (9) и Циркум-Хида (10); 10 – региональные разломы, установленные (а) и предполагаемые (б); 11 – границы Ханкайской субкольцевой мезокайнозойской разломной депрессии; 12 – геологические границы, установленные (а) и предполагаемые (б); 13 – проявления алмазов в коренных породах (а) и в россыпях (б): Курханское (1), Минцзу (2), Малоключевское (3), Комсомольское, или Нангоу (4), Анюйское (5), Жаохэ (6), Хуанань (7), Дуньхуа (8), Незаметнинское (9) и Фадеевское(10); 14–26 – базит-гипербазитовые формации: 14 – кимберлитовая, 15 – ультраосновная–щелочная: трубки взрыва (а) и интрузивные массивы (б); 16–17 – щёлочно-базальтоидная: 16 – щитовидные вулканы позднедевонские (а) и неоген-четвертичные (б); 18 – габбро-сиенитовая; 19–20 – габбро-сиенит-кортландитовая: 19 – внемасштабный знак, 20 – офиолит Якуно (в масштабе карты); 21 – оливинит-верлитовая; 22–23 – дунит-верлит-пироксенитовая: 22 – внемасштабный знак, 23 – офиолит Микабу (в масштабе карты); 24–25 – дунит-гарцбургитовая: 24 – внемасштабный знак, 25 – магматические тела показаны в масштабе карты; 26–27 – метагабброидная (мафический субстрат Япономорской зоны перехода континент–океан): 26 – внемасштабный знак, 27 – магматические тела показаны в масштабе карты; 28 – магматические проявления неясной формационной принадлежности; 29 – границы промышленно-алмазоносной Благовещенской (а) и потенциально-алмазоносной Корейско-Ханкайской рифтогенных зон приятной обстановке для формирования там алмазоносных образований – как коренных, так и россыпных.

Структурные предпосылки. Разломы. Региональными алмазоконтролирующими структурами региона являются разломы СВ простирания известной системы Таньлу. Продуктивные кимберлитовые поля локализуются на пересечении их с дизъюнктивами субширотного направления (система Ляодун) в пределах архейских кратонов или их фрагментов, перекрытых мощным осадочным чехлом [16, 7, 8]. Корейско-Ханкайская рифтогенная зона охватывает восточную часть Желтого и западную часть Японского моря, поэтому алмазоконтролирующие структуры должны трассироваться по дну этих бассейнов.

Кольцевые структуры. Вопрос о контроле кимберлитового магматизма ЯЗ кольцевыми структурами поднимался нами [8], особенно при оценке перспектив ал-мазоносности Корейско-Ханкайской тектонической зоны. Так, все кимберлитовые поля её южной части локализованы в пределах Пхеньянской кольцевой структуры диаметром 270 км [20]. Инфраструктура этого региона определяется, прежде всего, наличием крупных архейских ядер (нуклеаров), осоложнённых кольцевыми структурными комплексами более высоких порядков, связанных с разновозрастными магматическими проявлениями. В северной части Корейско-Ханкайской зоны на космоснимках масштаба 1:1 000 000 выявлены многочисленные разнопорядковые кольцевые структуры и вулканические центры. По данным радиолокационной съемки масштаба 1:1 000 000, там намечены фотоаномалии, отождествляемые с трубками взрыва, и локальные магнитные аномалии «трубочного типа» [8].

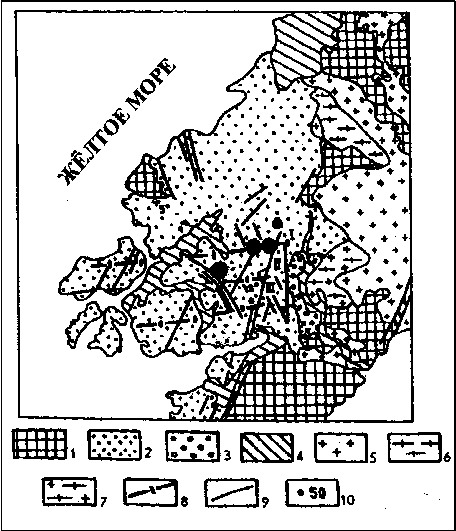

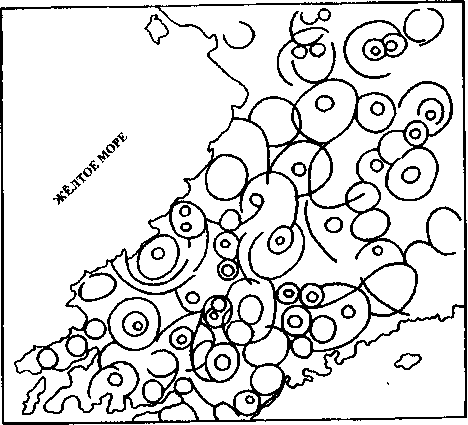

В КНР, в южной части Ляодунского полуострова, где размещены промышленно-алмазоносные кимберлитовые поля, выступает архейский фундамент, перекрытый мощным Sn–P осадочным чехлом и прорванный батолитами ордовикских гранитов [16] (рис. 2). На космофотоснимке этого района чётко выделяются [6] многочисленные кольцевые морфоструктуры, образующие несколько иерархических уровней (рис. 3). Часть наиболее крупных из них, по-видимому, отражают: 1) докембрийские нуклеары, 2) депрессии в осадочном чехле, а также 3) не вскрытые эрозией магматические очаговые зоны. Самые мелкие морфоструктуры, вероятно, фиксируют кимберлитовые поля. Можно говорить о намечающейся приуроченности алмазов к фокусным структурам [19] – центрам эндогенной активности, которые генетически связаны с процессами эволюции вещества и энергии в геосферах и контролируют полигенные тектоно-магматические системы мантийного уровня.

Вихревые структуры. В качестве существенно новых подходов к прогнозированию алмазов авторoм в самом общем виде были рассмотрены возможности их контроля вихревыми структурами, отражающими движения вещества мантии. Такой подход весьма актуален, поскольку в последние годы вихревой геодинамике многими исследователями уделяется весьма большое внимание. Прежде всего следует обратить внимание на интересное и по-своему необычное сообщение Л. Шева- лье [17] о том, что меловые кимберлиты Южной Африки не проявляют обычных геолого-структурных особенностей, типичных для пород других вулканогенных провинций. Они не образуют центральных, радиальных, концентрических и рифтогенных структур, а формируют изогнутые рои трубок и даек. По-видимому, это явление связано с отсутствием в данном районе промежуточных магматических камер и обусловлено глубинными причинами, а именно динамическим поведением мантии. Как указывает Л. Шевалье, форма роев меловых кимберлитов имеет явное сходство со структурой турбулентного потока и отражает вихревые движения вдоль касательной сдвиговой зоны в мантии. При этом каждый рой представляет собой вулкан с собственной системой трещин, а вулканическая постройка отсутствует из-за малого объема магмы, поступавшей из глубинного очага. В данном случае мы столкнулись с совершенно самостоятельной проблемой. Не углубляясь в нее, отметим лишь, что описанные Л. Шевалье тектонические комплексы, по его мнению, безусловно, относятся к впервые выделенным в 50-е годы прошлого века Ли Сы-гуаном вихревым структурам, или структурам вращения. По представлениям последнего, они образуются в результате вращательного сдвига, в процессе горизонтального перемещения крупных участков земной коры, когда возникает неодинаковое боковое сопротивление пород.

В пределах рассматриваемой территории уже давно делались попытки выявления подобных тектонических форм. Ещё в 1975 г. Л.А. Изосов [8] предположительно отнес к типу структур вращения так называемые «ком-

Рис. 2. Геологическая схема размещения кимберлитов на Ляодунском п-ове [16]:

1 – кристаллические породы досинийского возраста. 2 – осадочные породы синийско-пермского возраста, 3 – осадочные породы юрского возраста, 4 – четвертичные отложения, 5 – граниты, 6 – амфиболиты, 7 – граниты и амфиболиты, 8 – глубинные разломы фундамента, 9 – разломы, 10 – промышленно-алмазоносные кимберлиты и дайки бинированные структуры» Южно-Синегорской вулканотектонической впадины, возникшие, по его мнению, в результате крупных вулкано-тектонических опусканий и левостороннего сдвига. Кстати, следы горизонтальных перемещений глубинных масс Ханкайского массива были выявлены там и по гравиметрическим данным [9]. В те же годы изучением данной проблемы занимался геолог Приморского геологического управления Ю.П. Бидюк, который, к сожалению, не опубликовал свои работы, и лишь незначительная часть результатов его исследований отражена в рукописном отчете. Следует подчеркнуть, что Ю.П. Бидюк считал литосферные вихри различного иерархического уровня главным типом тектонических структур Земли. В качестве примера разработок Ю.П. Бидюка сошлёмся на составленную им схему Хинганского литоциклона, охватывающего изученный отрезок зоны перехода континент-океан и представляющего собой систему сложно соподчиненных вихревых структур [8]. Расположение выходов кимберлитов и алмазопроявлений в данном регионе в определенной мере подчиняется дуговым элементам названного литосферного вихря. Хинганский литоциклон имеет планетарный масштаб и включает промышленно-алмазоносные кимберлитовые поля Южной Якутии и Северо-Восточного Китая. То есть, если здесь уместно говорить о контроле кимберлито- и алмазообразования, то он, конечно, имеет глобальный характер и может быть намечен в самых общих чертах. Вполне вероятно, что и Благовещенская, и Корейско-Ханкайская рифтогенные алмазоносные структуры являются лишь фрагментами этого гигантского тектонического ансамбля.

Магматические предпосылки. В ЯЗ широко представлены магматиты, являяющиеся интрузивными и вулканогенными аналогами кимберлитовой и, вероятно, лампроитовой формаций: габбро-сиенитовая (О), дунит-гарцбургитовая (S1, P, J3–K1), дунит-верлит-пироксени-товая (Sn), оливин-верлитовая (J3–K1), щелочно-базаль-тоидная (D3, N), габбро-кортландитовая (P2) и меймечит-пикритовая (J3–K1) [8]. Данная базит-гипербазитовая формационная группа охватывает весь ряд от океанических (высокомагнезиальных, низкощелочных, низкотитанистых) до континентальных (высокотитанистых, щелочных) образований. Наибольший интерес в отношении перспектив алмазоносности вызывают, помимо кимберлитовой, ультраосновная-щёлочная и щёлочно-базальтоид-ная формации [7, 8, 5]. На петрохимической диаграмме главных компонент первая, включающая меймечит-пик-ритовые трубки взрыва, располагается между эволюционными трендами кимберлитовой и лампроитовой формаций, а вторая – между стандартами кимберлитовой и габбро-сиенитовой формаций.

Открытые на Ханкайском массиве кимберлитоиды [12] по соотношению кремнезема и щелочей близки к слюдяным и базальтоидным кимберлитам Якутии и Южной Африки, а на диаграмме главных компонент тяготеют к кимберлитам Якутии. Расположенная в южной части Ханкайского массива наложенная Южно-Синегорская впадина представляет собой многокольцевую вулкано-тектоническую депрессию и включает Вознесенс- кий вулканогенно-интрузивный купол [8]. В его пределах развиты дайки базитов и ультрабазитов, среди которых могут присутствовать и раннесилурийскиеобразования, сходные с несущими признаки алмазоносности. Выделенный там пограничный комплекс [3] включает (возраст Rb–Sr, млн. лет): керсантиты (422±16), спессартиты (395±20) и биотит–кальцитовые пикродолериты (400). Величины начальных отношений изотопов Sr, возможно, свидетельствуют о связях этих образований с глубинным диапиром кимберлитоподобной магмы. В частности, низкая концентрация кремнекислоты и явно повышенные содержания калия в биотит-кальцитовых пикро-долеритах дайковой серии указывают на их сходство с пикритовыми порфиритами известных кимберлитовых полей. Авторы названных источников приходят к выводу об их мантийном происхождении – с кимберлитовым, или лампроитовым [10] эволюционным трендом.

Примечательно, что ультраосновные породы в ЯЗ часто образуют крупнообъёмные тела, например, «офиолит Якуно», «офиолит Микабу» в Японии и многие другие в Северо-Восточном Китае, Приморье и Корее в пределах высокобарических тектонических поясов [8]. В них могут формироваться алмазоносные ультрамафи-товые брекчии, а на флангах (в кристаллических блоках) – кимберлиты и лампроиты. К разряду подобных структур относятся следующие зоны: Имджинганская (Корея), Арсеньевская (Россия), Самбагава, Циркум-Хида и На-гато (Япония), Туманган-Лаоэлин-Гродековская (Корея, Китай, Россия).

Минералогические предпосылки. В южной части Корейско-Ханкайской зоны установлены олигоценовые (?) трубки и дайки кимберлитов и родственных им пород – брекчиевидных пироксеновых перидотитов [2], в которых содержатся пироп, хромдиопсид, хромшпине-лиды и оливин – индикаторные минералы алмаза. В коллекции ультраосновных пород из района г. Пакчхон, переданной Л.А. Изосову северо-корейскими геологами, С.С.Зимин определил кимберлитовые брекчии, а в про-толочках пермских перидотитов, отобранных Л.А. Изо-совым в г. Чхончжин, А.И. Ромашкин выделил пироп-альмандин, пироповый компонент в котором составляет 8,66–21,41 % [8].

В северной части Корейско-Ханкайской зоны (Приморье) отмечаются единичные находки алмазов в связи с раннесилурийскими(?) кимберлитами (Курханское), перидотитами (Малоключевское), позднеюрско-раннеме-ловыми пикритами (Комсомольское) и в золотоносных россыпях (Фадеевское, Незаметнинское). Примечательно, что перидотиты, развитые в пределах Ханкайского массива, образуют трубообразные тела и окружены характерными ксенотуфами, сходными с породами около-жерловой фации. В частности, такое сходство обнаруживается у ксеноотуфов проявлений Курхан [12] и Мало-ключевское [8]. В шлихах и пробах-протолочках выявлены: пироп, высокохромистые хромшпинелиды (55–63 % Cr2O3), хромистый хромдиопсид (0,9–1,8 % Cr2O3), пикро-ильменит (4,35–9,04 % MgO) и другие, которые отвечают минеральным ассоциациям алмазного, кимберлитового и лампроитового типов [10]. Таким образом, намеча- ется главная минералогическая предпосылка прогнозирования месторождений алмазов в Корейско-Ханкайс-кой зоне.

В последние годы появились определённые минералогические данные, указывающие на высокие перспективы алмазоносности ЯЗ. П.Н. Шелков (ЦНИИГРИ), проведший две экспедиции в поле Незаметнинского россыпного проявления в 1995–1998 гг., установил шлиховые ореолы минералов-индикаторов алмаза и обнаружил ювелирный алмаз размером 2,1×2,1×2,4 мм [11]. Недавно в данном районе в результате поисков коренных проявлений алмазов в пикритовых брекчиях силами ООО «Приморская кладовая» (г. Москва) и ДВГИ ДВО РАН были обнаружены 4 зерна этого минерала. Кроме того, в южной части Хабаровского края алмазы найдены в юрских меймечит-пикритах (шлифы, керн скважин) [4], что подтверждает высказанные ранее предположения об ал-мазоносности ультраосновной–щелочной формации [7, 8]. Примечательно положение на диаграмме главных компонент сихотэ-алинских трубок взрыва, которые протягиваются вдоль тренда ультраосновной-щелочной формации от самых высокотитанистых до наиболее высоко-магнезиальных ее разностей [8]. Наиболее интересны позиции образцов таких трубок, как Катэнская и Ариад-ненская, а также некоторых других единичных трубок Северного Сихотэ-Алиня. Судя по положению точек рассмотренных образцов, они относятся к высокомагнези-альным и высокощелочным породам и приближаются к наиболее щелочным разностям стандартной кимберлитовой формации. Из них наиболее магнезиальными и приближенными к стандарту кимберлитовой формации являются магматиты Катэнской трубки. Это обстоятельство еще раз указывает на перспективность изучения районов развития пород ультраосновной-щелочной формации на предмет обнаружения признаков алмазонос-ности. Тип прогнозируемых алмазоносных образований пока четко не определен: скорее всего, это промежуточный кимберлит–лампроитовый тип.

Рис. 3. Кольцевые структуры Ляодунского п-ова. Данные дешифрирования крупномасштабного космофото-снимка [6]

Следует подчеркнуть, что с меймечитами часто тесно связаны субщелочные и щелочные пикриты, которые описываются под местными названиями (альнеиты, ин-гилиты и др.) и рассматриваются как щелочные лампрофиры или даже монтичеллитовые кимберлиты. В ЮгоЗападной Пацифике, к северу от Соломоновых островов, П.Х. Никсон [22] описал интрузивные тела альнеи-тов (оливиновых биотитовых мелилититов), содержащих мантийные включения, подобные кимберлитовым трубкам взрыва. Они обнаружены в пределах подводного плато Онтонг Ява, которое рассматривается этим исследователем как протоконтинент.

По-видимому, возможно также обнаружение алмазоносных россыпей и в других районах Корейско-Хан-кайской рифтовой зоны – в шельфовых отложениях заливов Западно-Корейского, Желтого моря и Восточно-Корейского, Чжончжинского, Вонсанского и Петра Великого Японского моря, как это имеет место в заливе Бохай-вань, КНР. В частности, гранаты из рыхлых отложений заливов Вонсанского и Чхончжинского (коллекция А.Н.Дер-качева) имеют пироп-альмандиновый состав, пироповая составляющая в котором варьирует от 20,95 до 33,28 % [8].

Основные задачи и направления дальнейших исследований

Основные задачи дальнейших научных исследований должны сводиться, прежде всего, к полноценной оценке перспектив алмазоносности Япономорской зоны перехода континент–океан с выделением прогнозных участков под постановку региональных поисковых работ на алмазы. При этом необходимо: 1) выявить главные структуры, определяющие развитие алмазоносных и потенциально-алмазоносных формаций; 2) провести глубинное геолого-геофизическое моделирование алмазоносных и потенциально-алмазоносных тектонических структур; 3) наметить петрохимические и геодинамические типы магматических комплексов и установить характер их взаимоотношений; 3) осуществить изотопные определения возраста алмазоносных и потенциально-алмазоносных пород; 4) провести микрозондовые исследования минералов-индикаторов алмаза.

Заключение

Таким образом, зона перехода континент-океан в Япономорском и Желтоморском регионах вмещает многочисленные разновозрастные проявления базит-гипер-базитового магматизма, относящиеся как к типично алмазоносным образованиям (кимберлиты), так и к перспективным на алмазы иных генетических типов (лампро-итовый, офиолитовый и др.). Для выявления их необходима постановка углубленных структурно-геологических и петрологических исследований.

Автор рассмотрел основные, в различной степени разработанные, предпосылки прогнозирования месторождений алмазов в зоне перехода континент-океан, относительное значение которых неодинаково. Одни из них (геотектонические, структурные) представляют в большей мере теоретический интерес и «работают» главным образом при определении региональных перспективных площадей и структур; другие (магматические, минералогические) носят чисто прикладной характер и должны учитываться непосредственно при поисковых работах. Однако наиболее оптимальные результаты можно получить, используя весь комплекс предпосылок, даже если алмазоконтролирующая роль некоторых из них пока достаточно убедительно не объяснена и выявлена эмпирически.

Изложенный материал показывает, что Япономорская зона перехода континент–океан на всем своем протяжении обладает высокими перспективами алмазоносно-сти. Поэтому массированные научно-исследовательские и поисковые работы в этой структуре могут привести к открытию Япономорской алмазоносной провинции.

Список литературы Перспективы алмазоносности Япономорского Звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан: новые данные и проблемы

- Ву Иашань, Джен Юаньшен, Тан Ляньян, Жан Анди. Зависимость алмазоносности кимберлитов от тектонических структур фундамента Сино-Корейской платформы//Геология и геофизика. 1992. № 11. С. 117-123.

- Геология Кореи. Пхеньян: Изд-во книг на иностранных языках, 1993. 663 с.

- Говоров И.Н, Благодарева Н.С., Журавлёв Д.З. Петрогенезис флюоритовых месторождений Вознесенского рудного района (Приморье) по данным Rb-Sr изотопии магматических и метасоматических пород//Тихоокеанская геология. 1997. Т. 16, № 5. С. 60-69.

- Иванов В.В., Колесова Л.Г., Ханчук А.И. и др. Находка алмазов в юрских породах меймечит-пикритового комплекса Сихотэ-Алинского орогенного комплекса//Докл. РАН. 2005. Т. 404, № 1. С. 72-75.

- Изосов Л.А. Перспективы алмазоносности переходной зоны континент-океан в регионах Японского и Желтого морей//Геология и полезные ископаемые шельфов России. М.: ГЕОС, 2002. С. 221-225.

- Изосов Л.А. Кольцевая структура -возможный фактор контроля кимберлитового магматизма//Современные проблемы регионального развития: мат-лы II Междунар. науч. конф. Биробиджан-Кульдур, 06-09 сентября 2009 г. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2008. С. 60-61.

- Изосов Л.А., Коновалов Ю.И., Врублевский А.А., Емельянова Т.А. Перспективы алмазоносности Востока Азии и окраинных морей//Тихоокеан. геология. 2000. Т. 19, № 3. С. 78-96.

- Изосов Л. А., Коновалов Ю. И., Емельянова Т. А. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода континент-океан (Япономорский и Желтоморский регионы). Владивосток: Дальнаука, 2000. 325 с.

- Петрищевский А.М. Статистические гравитационные модели литосферы Дальнего Востока. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1988. 168 с.

- Ромашкин А.И. Минералы-индикаторы кимберлитового и лампроитового магматизма на Дальнем Востоке России//Геология и геофизика. 1997. Т. 38, № 2. С. 504-513.

- Рязанцева М.Д. Алмазы Приморья//Геологическая служба Приморского края. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 121-122.

- Сахно В.Г., Матюнин А.П., Зимин С.С, Курханская алмазоносная диатрема северной части Ханкайского массива: строение и состав пород//Тихоокеан. геология. Т. 16, № 5. С. 46-59.

- Столбов С.М., Ермолаева Л.А., Синицын А.В. Структурная ситуация проявлений кимберлитового магматизма и перспективы алмазоносности северной (советской) части Восточно-Китайской кимберлитовой провинции//Геология и геофизика. 1992. № 10. С. 123-129.

- Туговик Г.И. Эклогитовые породы и офиолитовые ассоциации ядерно-сводовых областей и проблемы их алмазоносности//Офиолиты восточной окраины Азии. Хабаровск: ДВНЦ АН СССР, 1986. С. 134-146.

- Хаггерти С.И. Алмазоносность Западной Африки: структурное положение и продуктивность кимберлитов//Геология и геофизика. 1992. № 10, С. 44-61.

- Чжань Пейюань, Ци Иойси, Ху Хуицзян. Геологические условия формирования алмазоносных кимберлитов в южной части провинции Ляонин//Дичжи лунпин. 1980. Т. 26, № 1. С. 30-34.

- Шевалье Л. Распределение и тектоника меловых кимберлитов Южной Африки: приложение для динамики мантии//Геология и геофизика. 1997. Т. 38, № 1. С. 477-485.

- Щека С.А. Меймечит-пикритовый комплекс Сихотэ-Алиня//ДАН СССР. 1977. Т. 234. № 2. С. 444-447.

- Ejov B.V., Izosov L.A. Diamond content of Primorskij kraj according to data of analysis of focus structures -center of endogenic activity//Geotectoica et Metallogeny. 1996. V. 19, N. 2-3. SUM. 11. P. 1-11.

- Izosov L.A. Коrean-Khanka Riftogenic Zone: potential-diamondiferous structure//Evolution and Dynamic of the Asian Seas. Seoul: Korean Soc. оf Oceanography. 1996. P. 187-200.

- Izosov L.A. Paleotectonics and paleometallogeny of Japan Sea continent-ocean transitional zone//Metallogeny of the Pacific Northwest: tectonics, magmatism and metallogeny of active continental margins. Vladivostok: Dalnauka, 2004. P. 105-107.

- Nixon P.H. Kimberlites in the southwest Pacific//Nature. 1980. V. 287, N. 5784. P. 718-720.