Перспективы геосистемного мониторинга лесов приокско-террасного биосферного заповедника в условиях современного глобального потепления

Автор: Коломыц Э.Г., Севостьянов С.М., Шарая Л.С., Зеленская Н.Н., Волокитин М.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Приокско-Террасный биосферный заповедник рассматривается как объект регионального климатически обусловленного мониторинга лесов на южной окраине бореального пояса Восточно-Европейского субконтинента. Представленные перспективы научного поиска по мониторингу основаны на разработанной ранее геоэкологической концепции «Глобальные изменения на локальном уровне». Предложенная программа исследований изложена в форме экспериментального геоэкологического анализа, с реализацией полной триады экологического мониторинга лесных экосистем «наблюдение - прогноз - управление». Охарактеризованы идеологические и научно-методические основы концепции геосистемного мониторинга. Приведены методы базового и прогнозного эмпирико-статистического моделирования структурных и функциональных характеристик лесных биогеоценозов. Описан рабочий алгоритм геосистемного мониторинга лесов, в котором инструментом анализа служит скользящая (маятниковая) операционная система, с неоднократным повторением стадий наблюдения и прогноза (на фоне сменяющихся климатических трендов) и с выявлением экологических эффектов управляющей обратной связи.

Биосферный заповедник, лесные экосистемы, глобальное потепление, климатогенный геосистемный мониторинг, базовое и прогнозное эмпирико-статистическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148323678

IDR: 148323678 | УДК: 57.574+91.911.913.929 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10423

Текст научной статьи Перспективы геосистемного мониторинга лесов приокско-террасного биосферного заповедника в условиях современного глобального потепления

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ ГЕОСИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА

Среди основных задач современной экологии человека следует назвать, во-первых, оценку состояния качества природной среды, характеризуемого геофизическими, геохимическими и биотическими параметрами, а во-вторых, – установление экологического резерва гео(эко-)систем и предельно допустимых антропогенных нагрузок в целях разработки принципов экологического нормирования с учетом экономических и социальных аспектов. Перечисленные вопросы входят в перечень задач биоэкологического и геосистемного мониторинга (Израэль, 1984; Герасимов, 1975).

Дословный перевод с английского слово «monitoring» означает «слежение», наблюдение за порядком, контроль, дозировка. По определению Специальной комиссии Научного комитета по проблемам окружающей среды (СКОПЕ) Международного совета научных союзов «вся система контроля над окружающей средой включает три основных типа деятельности: систематические наблюдения над состоянием

окружающей среды, определение возможных изменений (особенно под воздействием человека), контроль таких изменений и мероприятия по регулированию (управлению) окружающей среды» (Герасимов, 1975, с. 13). Кратко это можно изложить следующей тирадой: наблюдение – контроль – управление . В другой более развернутой формулировке, мониторинг включает «наблюдения за факторами воздействия и состояния окружающей среды, прогноз ее будущего состояния и оценка фактически прогнозируемого состояния природной среды» (Израэль, 1984, с. 11). «В процессе мониторинга важно иметь данные как об абиотической составляющей среды, так и о состоянии биоты, о функционировании экосистем и их реакциях на эти воздействия». При этом «необходимо исходить из экологического резерва данной системы (или ее ассимиляционной емкости)» (там же, с. 13). Наконец, «проблема регулирования (и управления) качества природной среды опирается на экологическое прогнозирование и требует построения экологоэкономических моделей» (там же, с. 16).

В Федеральном законодательстве государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) определяется как «комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды» (Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ред. от 02.07.2021).

Основное содержание геосистемного мониторинга, по определению И.П. Герасимова (1975, 1985), составляют комплексный анализ состояния гео(эко-)систем как целостных природных образований и как разнопорядковых структурных единиц биосферы, оценка их устойчивости к внешним воздействиям, а также прогнозирование их антропогенных изменений. Вычленение антропогенной составляющей в глобальных изменениях природной среды входит в стратегию перехода к устойчивому развитию (Котляков, 2001).

Ландшафтно-экологический подход к разработке геосистемного мониторинга рассматривает природные экосистемы локального (топологического) уровня (ландшафтные фации, или биогеоценозы) в качестве исходных объектов исследования, поскольку здесь сосредоточены истоки механизмов реакции биосферы на внешние воздействия (Тимофеев-Ресовский, Тюрюканов,

1966; Сочава, 1974). В традиционном геоэкологическом мониторинге обычно рассматривается весьма широкий круг экологических последствий импактных (очаговых) антропогенных воздействий на природную среду: агро- и лесопромышленного, индустриального, транспортного, рекреационного воздействия. Гораздо слабее изучены возможные функциональные и структурные преобразования природных экосистем под влиянием фоновых антропогенных изменений климата и в особенности современного глобального потепления как актуальной экологической проблемы человечества. Именно климатогенный геоэкологический мониторинг предлагается осуществить на примере Приокско-Террасного биосферного заповедника как одного из опорных пунктов российской и мировой системы контроля окружающей природной среды. При этом речь будет идти преимущественно о лесном покрове как типе природной среды, играющем на суше основную роль в смягчении климатических колебаний (Сукачев, 1975; Горшков и др., 1999, Швиденко и др., 2017).

Особенность ландшафтно-экологического подхода к мониторингу состоит в том, что, во-первых, этот подход касается всего комплекса природных взаимосвязей (как прямых, собственно экологических, так и опосредованных, географических), а во-вторых, – охватывает не только межкомпонентные взаимодействия, но и территориальные закономерности изменения экологических связей, т.е. рассматривает природные экосистемы в их пространственно распределенных параметрах. Настоящий проект ставит одну из своих целей разработку научнометодических основ пространственного функционального мониторинга лесов на основе эмпирически устанавливаемых локальных и региональных ландшафтно-экологических связей, которые экспериментально рассматриваются в качестве механизмов метаболической реакции лесных экосистем на те или иные климатические тренды. В таком аспекте проблема мониторинга еще не разрабатывалась, поскольку, во-первых, отсутствовала необходимая фактологическая база, а во-вторых, – не была разработана достаточно строгая методика самого локального и регионального экологического прогнозирования. В наших предыдущих исследованиях (Коломыц, 2018, 2020) обе эти проблемы удалось решить с достаточной степенью достоверности.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Современное глобальное потепление является неоспоримым фактом, и оно имеет, по всей видимости, антропогенное происхождение. Климатические прогнозы, основанные на сценариях техногенных выбросов парниковых газов в атмосферу, предполагают повышение средней глобальной температуры поверхности Земли в пределах 1,4–5,8o за период с 1990 г. по 2100 г., что в 2–10 раз больше величины потепления, произошедшем в ХХ в. (Албриттон и др., 2003). Однако реальная картина значительно превосходит и эти расчеты. Существующие в настоящее время тренд потепления приведет к повышению средней глобальной температуры к 2100 г. на 40 (Le Quere et al., 2015). При этом региональное потепление на территории России может составить порядка 6–11o (Швиденко и др., 2017).

Наиболее быстрый отклик на изменения климата дают экосистемы, расположенные в пограничных биоклиматических условиях – на зональных экотонах. Территория Приокско-Террасного биосферного заповедника входит в Окский бассейн, который является частью зонально-поясного биогеографического экотона Русской равнины. Лесные сообщества здесь обладают повышенной чувствительностью биогеосистем к внешнему воздействию и поэтому могут служить первоочередным объектом изучения региональных и локальных экологических последствий глобальных изменений климата. Заповедник расположен на сам о й зональной границе подтайги и широколиственных лесов, непосредственно на Главном ландшафтном рубеже Русской равнины, по определению Ф.Н. Милькова (1981), т.е. он находится в фокусе триггерного пространственно-временного взаимодействия бореальных и неморальных биогеоценозов. Основное направление современных природных лесообразующих процессов в заповеднике – сукцессионные лесовосстановительные серии, которые начались после длительного периода (вплоть до 1888 г.) антропогенного обезлесения (За-угольнова, 2000; Смирнова, 2004, Бобровский, Ханина, 2005) и в последние десятилетия происходят на фоне глобального потепления.

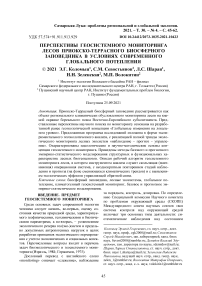

Научный поиск по данной теме основан на разработанных ранее положениях топоэкологи-ческой концепции «Глобальные изменения на локальном уровне» (Коломыц, 2018). В период с 6 по 17 июля 1998 г. коллективом лабораторий функциональной экологии ИФПБ РАН и ландшафтной экологии ИЭВБ РАН по Договору с Приокско-Террасным биосферным заповедником (ПТБЗ) была проведена в заповеднике крупномасштабная ландшафтная съемка по специально разработанной программе, со сбором информации по 47 исходным и 25 дополнительным расчетным параметрам состоянии лесных биогеоценозов на 45 пробных площадях (рис. 1). Эти пробные площади расположены вблизи квартальных просек в следующих кварталах заповед- ника: 1, 2, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 12, 13, 17, 18, 18А, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 31, 37, 3 8А, 4 1 . Каждая пробная площадь идентифицировалась определенным выделом на лесоустроительной карте заповедника 1981 года.

Рис. 1. Схема расположения пробных площадей на территории Приокско-Террасного биосферного заповедника.

Fig. 1. Scheme of test plots on the territory of the De-Oka-Terrace Biosphere Reserve.

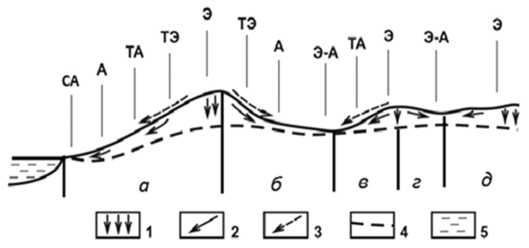

По материалам ландшафтно-экологической съемки 1998 г. была рассчитана и построена растровая карта лесных биогеоценозов Приокско-Террасного заповедника (рис. 2). При этом был применен новый математикокартографический метод (Shary et al., 2002; Ша-рая, 2009). При расчете карты идентифицированы основные для пространственной дифференциации лесов заповедника факторы среды: 1) тип местоположения; 1) площадь водосбора, 3) крутизна склонов, 4) запасы продуктивной влаги в почве, 5) температура почвы. Пространственное распределение шести выделенных биогеоцено-тических групп оценивалось по преобладанию вероятности найти данную группу в каждой точке карты. Результирующая растровая карта групп биогеоценозов есть, таким образом, карта наибольшей вероятности обнаружить ту или иную биогеоценотическую группу в конкретном ареале.

Банк данных о состоянии коренных биогеоценозов и их сукцессионных рядов включает шесть структурно-функциональных блоков: гидро-геоморфологический, почвенный морфологический, фитоценотический структурный и функциональный, геофизический и геохимический (Ко-ломыц, 2018). По этому материалу проводится численное ЭВМ-моделирование ландшафтных связей с помощью методов дискретной математики (теории информации, теории «размытых» множеств). В дальнейшем осуществляется математико-картографического анализа биогеоцено-тической структуры территории заповедника, с построением карт устойчивости лесных биогеоценозов. В итоге создаются базовые и прогнозные модели структуры, функционирования и углеродного баланса лесных экосистем (Коломыц и др., 2010; Розенберг и др., 2010). Эти модели описывают исходный пространственновременной срез структурно-функционального состояния биогеоценозов заповедника в период начала современного глобального потепления – 1985–1990 гг., согласно Houghton et al. (1996).

th m vp? w ttt

T^ f6s 3^, 4^ 5^ ^%

Рис. 2. Растровая карта распределения групп лесных биогеоценозов (см. табл. 1) по территории Приокско-Террасного биосферного заповедника.

Fig. 2. Raster map of the distribution of groups of forest biogeocenoses (see Table 1) over the territory of the By-Oka-Terrace Biosphere Reserve.

Таблица 1 Группы биогеоценозов (ландшафтных фаций) территории Приокско-Террасного биосферного заповедника и их условные обозначения

(Экспликация к растровой карте биогеоцено-тических групп)

Groups of biogeocoenoses (landscape facies) of the territory of the By-Oka-Terrace Biosphere Reserve and their symbols (Explication to the raster map of biogeocenotic groups)

|

Краткая характеристика (номера пробных площадей) |

Символ |

|

1 . Ксероморфные и мезо-ксероморфные сосновые и сосновоберезовые леса, с осиной и липой, элювиальные и трансэлювиальные (плосковыпуклых междуречий и верхних частей склонов речных долин), кустарничково-зеленомошные и вейниково-разнотравные, с дерново-подзолами и боровыми песками на суглинистой морене и без нее (5, 11, 12, 25, 27, 29, 34, 35). |

ж |

|

2. Мезо-гидроморфные еловые, сосново-еловые и елово-сосновые леса, элювиальные и трансэлювиальные, кислично-зеленомошные и кустарничково-разнотравные, с дерново-подзолами и дерново-подбурами оподзолненными, иногда торфяно-глееватыми, на песчано-суглинистых и моренных отложениях 2, 3, 15, 26, 28, 31, 43). |

Ш •^VVV////// |

|

3. Мезоморфные и ксеро-мезоморфные сосново-липоводубовые и сосново-липовые леса, с широким диапазоном местоположений (от элювиального до трансаккумулятивного), разнотравные и широко-травные (снытьево-волосистоосоковые), с дерново-подбурами типичными и глееватыми, супесчаными на элювии известняка и моренных суглинках (1, 4, 9, 18, 20, 21, 40). |

JTQ З^^Й: |

|

4. Мезоморфные и мезоксероморфные липово-березовые леса, с осиной, а также березняки и осинники, с дубом, липой и елью, трансаккумулятивные и элювиальные (верхних и средних частей склонов речных долин), вейниково-разнотравные и широкотравные, с дерново-подбурами оглеенны-ми, супесчаными, а также с дерново-карбонатными почвами почвами на элювии известняка (6, 7, 16, 17, 22, 33, 39, 42, 44). |

TW 4" ^^f^ |

-

5. Мезо-гидроморфные ельники, а также сосново-еловые и еловососновые леса, транзитные и трансаккумулятивные (средних и нижних частей склонов речных долин), черничные зеленомошно- и кисличноразнотравные, с дерново-подбурами оподзоленными и слабо оглеенными, на песчано-суглинистой морене и делювии известняка (8, 14, 19, 32, 36, 37, 41).

-

6. Гидроморфные хвойные и мелколиственные заболоченные леса (сосняки, ельники, березняки, чернооль-шаники) элювиально-аккумулятивных и супераквальных местоположений (замкнутых междуречных понижений и днищ речных долин), кустарничково-сфагновые и высокотравные, с торфяно- болотными глееватыми супесчано-суглинистыми почвами, с на моренных и аллювиальных отложениях (10, 13, 23, 24, 30, 38, 45).

_____Hll 8

Q/o/qJ x^A 12

w 10

ш 11

Условные обозначения к символам групп биогеоценозов. Древостои-доминанты: 1 – сосна; 2 – ель; 3 – дуб; 4 – липа, вяз; 5 – широколиственные без разделения; 6 – береза, осина; 7 – ольха черная. Напочвенный покров: 8 – лугово-степное разнотравье. Почвообразующие породы: 9 – пески; 10 – супеси и легкие суглинки; 11 – средние и тяжелые суглинки; 12 – супесчаносуглинистая морена с валунами; 13 – карбонатные породы (известняки, доломиты).

За прошедший период 1998–2021 гг. в лаборатории функциональной экологии ИФПБ РАН получен материал, свидетельствующий о влиянии климатических изменений на растительность ПТБЗ. В частности, установлено изменение структурно-функциональной организации изолированного участка степи в заповеднике (Зеленская и др., 2012). Выявлены изменения подроста основных лесообразующих пород (Зеленская и др., 2016). Получены данные по многолетним изменениям влагосодержания почвы, а также изменений в структуре напочвенного покрова на эталонных участках – лесным и луговым (Зеленская и др., 2020). Это позволяет осуществить модельную экстраполяцию произошедших за этот период изменений основных параметров состояния лесного биогеоценоза на эталонном участке

и вычленить климатогенную составляющую этих изменений.

Итак, представляется возможным реально осуществить процедуру регионального геосистемного мониторинга на основе повторных ландшафтно-экологических съемок. Последние дают несоизмеримо более разнообразный и глубокий по своему содержанию материал по сравнению, например, с широко используемыми в настоящее время данными сканирующих радиометров при спутниковом дистанционном зондирования лесного покрова (Bartolome, Belward, 2005; Барталев и др., 2016). Не случайно, например, данные повторного дистанционного зондирования бореальных лесов Центральной Канады в 1990–2009 гг. корректировались материалами наземных исследований (Gamon et al., 2004; Stinson et al., 2011). Тем не менее, планируется возможность параллельного использования спутниковых данных по Среднеокскому региону, в частности по динамике вегетационноого индекса NDVI как показателя физиологических основ продуктивности лесов.

2. ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЗАПОВЕДНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО БИОСФЕРНОГО МОНИТОРИНГА

Находясь на зональном экотоне между подтаежной зоной и подзоной широколиственных лесов в Центре Русской равнины, Приокско-Террасный заповедник является благоприятным объектом регионального геосистемного мониторинга , согласно (Герасимов, 1985). Однако более крупномасштабные задачи глобального биосферного мониторинга как системы наблюдений «за главными параметрами современной биосферы» (там же, с. 123) включают анализ и прогноз мировых балансов тепла, влаги и важнейших химических элементов, глобальную биологическую продуктивности суши и др. Очевидно, что общепланетарная процедура слежения за природной средой и прогноза ее изменений может эффективно работать только на основе сопоставимых базовых данных, а именно параметров поведения зонально-региональных климаксных или ква-зиклимаксных, т.е. эталонных, по И.П. Герасимову, экосистем.

Как уже говорилось, подавляющее большинство лесных фитоценозов заповедника проходят различные возрастные стадии восстановительных сукцессий после длительного периода облесения в дозаповедный период времени и поэтому еще не достигли климаксовой стадии. Поведенная нами ландшафтно-экологическая экспертиза показала (Коломыц, 2018), что эта эндогенная сукцессионно-восстанови-тельная динамика лес-

ных сообществ накладывается на их экзогенные структурно-функциональные преобразования, вызванные длительно устойчивым климатическим сигналом, усиливая или наоборот, ослабляя процессы экзоэкогенеза. Из шести групп лесных биогеоценозов (см. табл. 1) здесь могут рассматриваться в качестве приоритетных объектов глобального биосферного мониторинга лишь две группы: 1) № 3 – мезоморфные и мезо-ксероморфные сосново-липово-дубовые и сосново-липовые разнотравные и широкотравные леса в широком диапазоне ландшафтных сопряжений (от элювиальных геотопов до трансаккумулятивных); 2) № 2 – мезо-гидроморфные еловые и елово-сосновые кислично-зеленомошные леса плоских слабо дренируемых водоразделов (элювиальные).

Первая группа биогеоценозов эвритопна, но весьма спорадична, с мелкими разорванными ареалами (см. рис. 2). Она позволит выявить катенарное многообразие локального отклика в подтаежной фитосреде на фоновые гидро-климатические воздействия. Вторая же группа лесных образований как более монолитная и широко распространенная будет характеризовать данный отклик в условиях трансгрессии экстра-зонального биоклиматического режима южной тайги (антропогенной экспансии ели) на территорию подтаежной зоны, вплоть до ее южной границы.

3. ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ПОИСКА

Ландшафтно-экологический подход к разработке геосистемного мониторинга рассматривает природные комплексы локального (топологического) уровня (ландшафтные фации, или биогеоценозы) в качестве исходных объектов исследования. Применительно к обширной зоне перехода от бореального пояса к поясу суббореальному положено начало разработке прогнозной топо-экологической концепции «Глобальные изменения на локальном уровне» как научнометодической основы локального геосистемного мониторинга глобальных изменений (Коломыц, 2018). Продуктивное значение этой концепции состоит в том, что биогеоценоз как элементарная ячейка биогеохимической работы биосферы (Тимофеев-Ресовский, 1970) представляет собой «первичный аппарат энергетического и материального обмена» (Сочава, 1974, с. 5) и, следовательно, наиболее дробное проявление системной общности различных природных компонентов, возникающей на основе закономерностей, действующих на земной поверхности.

Переход лесных экосистем в критическое состояние должен происходить в форме цепных реакций в системе межкомпонентных и межкомплексных ланшафтных связей. Важнейшими звеньями этих связей служат показатели первичного продукционного процесса и разложения мертвого органического вещества. Чем ниже ранг геосистемы, тем сложнее структура окружающей ее среды (Сочава, 1974), поэтому следует ожидать, что цепные реакции наиболее отчетливо проявляются именно на локальном уровне. Чтобы выявить множество таких реакций, необходимо располагать массовым эмпирическим материалом, который может быть получен лишь в результате крупномасштабных ландшафтноэкологических съемок на специально подобранных для этого модельных полигонах (Коломыц, 2018). Весь спектр пробных площадей на каждом полигоне должен охватывать свойственное данному экорегиону основное разнообразие геоморфологических условий и почвенно-фитоценотических структур.

Сущность функционирования каждого элементарного природного комплекса (биогеоценоза) составляют вертикальные вещественноэнергетические потоки, которые фиксируются дискретными параметрами состояния различных геокомпонентов: почвенно-грунтового субстрата, грунтовых и почвенных вод, приземной атмосферы, фитоценотической среды. Интегральным показателем функционирования гео(эко-)систем служит, как известно, малый биологический круговорот, основными звеньями которого являются синтез и разложение растительного вещества. Выявление сущности и движущих сил биологического круговорота должно лечь в основу построения базовых и прогнозных мониторинговых моделей гео(эко-)систем.

Ввиду отсутствия прямых режимных наблюдений за биотическими потоками анализ последних проводится по результатам «работы» отдельных дискретных звеньев биологического круговороты – различным живым и мертвым фитомассам (скелетной и зеленой, древесной, кустарниковой и травянистой, подстилочной и гумусной массой), которые, таким образом, рассматриваются как функциональные параметры состояния гео(эко-)системы. Абиотическая группа геопотоков в лесном биогеоценозе описывается такими характеристиками, как суммарная и поглощенная радиация и радиационный баланс под пологом леса, глубина залегания грунтовых вод, температура и влажность почвы, морфологические признаки вертикального почвенного профиля, содержание типоморфных химических элементов в почве.

При изучении закономерностей территориальной организации экосистемного покрова заповедника первоочередное внимание уделяется коренным либо псевдокоренным биогеоценозам, с климаксовой (или близкой к ней – субклимак-совой) растительностью. Изучаемые биогеоценозы должны охватывать также основные типы местоположений в системе локальных ландшафтных сопряжений (катен), а также основное разнообразие литолого-механического состава почвообразующего субстрата и самих почвенных разностей. Это обеспечивает необходимую фактологическую базу для построения базовых и прогнозных моно- и полисистемных моделей, т.е. комплекса межкомпонентных и межкомплексных ландшафтных связей как одного из основных инвариантных объектов геосистемного мониторинга.

-

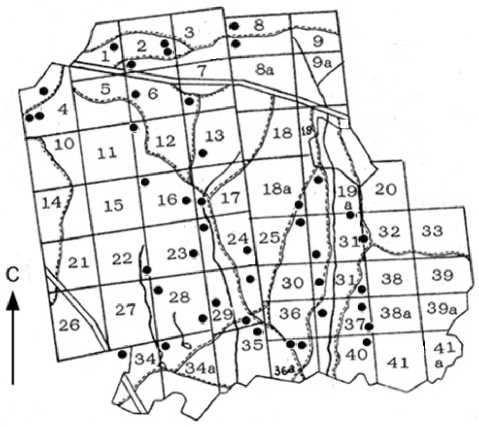

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ЛАНДШАФТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Выбор пробных площадей для съема массовой дискретной информации проводится по двум руководящим признакам: типу локального местоположения (геотопу) и группе типов леса. Каждая пробная площадь (географическая точка) характеризует определенный гомогенный ареал (выдел фации, или биогеоценоз) и рассматривается как определенное микросостояние вышестоящей по рангу геосистемы – урочища. Полный парагенетический ряд местоположений (рис. 3) включает следующие катенарные звенья , согласно методике ландшафтно-геохимических и ландшафтных исследований (Глазовская,1964): элювиальное (Э), трансэлювиальное (ТЭ), транзитное (Т), трансаккумулятивное (ТА), аккумулятивное (А), супераквальное (СA) и элювиально-аккумулятивное (ЭА).

Таблица 2

Распределение групп типов леса по типам локальных местоположений Distribution of forest type groups by local location types

|

Тип местоположения (геотоп) |

Группы типов леса (по: Ханина, Бобровский [2005]) |

Всего |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

||

|

Элювиальный |

3 |

2 |

4 |

1 |

2 |

0 |

0 |

0 |

12 |

|

Трансэлювиальный |

3 |

0 |

0 |

2 |

3 |

2 |

2 |

0 |

12 |

|

Транзитный |

0 |

1 |

3 |

0 |

2 |

1 |

2 |

0 |

9 |

|

Трансаккумулятивный |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

2 |

0 |

5 |

|

Аккумулятивный |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

3 |

|

Супераквальный / элювиальноаккумулятивный |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

4 |

|

Всего |

9 |

3 |

8 |

4 |

9 |

4 |

6 |

2 |

45 |

На основе карты типов растительных сообществ Приокско-Террасного заповедника (Ханина, Бобровский, 2005) выделены также следующие группы наиболее распространенных типов леса: 1) сосняки (чистые и с березой); 2) сосновоберезовые леса, с осиной и липой; 3) сосновоеловые и елово-сосновые леса; 4) сосново-липоводубовые и сосново-липовые леса; 5) ельники; б) липово -березовые леса, с осиной; 7) березняки и осинники (с дубом, липой и елью); 8) чернооль-шаники (с березой и сосной). Расположение пробных площадей в системе указанных экологических координат представлено в табл. 2. Такой набор точек в целом соответствует особенностями рельефа и фитоценотического покрова заповедника. Таким образом, формируется банк эмпирико-статистических данных по катенарной системе пространственного размещения лесных биогеоценозов (см. выше). Все признаки должны быть «сквозными», т.е. присутствовать во всех биогеоценозах. Тем самым достигается попарная сопоставимость топоэкосистем по всему набору геокомпонентных признаков.

Сбор полевого материала производится по известным методикам полевых ландшафтных и фитоценотических исследований (Дылис, 1974; Базилевич и др., 1978; Анучин, 1982; Беруча-швили, Жучкова, 1997; Швиденко и др., 2008). В частности, на всех 45 пробных площадях размером каждой 20×20 м предполагаются следующие виды работ:

– таксация леса – подсчет высоты и диаметра всех живых древостоев, а также подроста и подлеска;

– подсчет метрических параметров дебриса – сухостоя, пней и валежника;

– взятие приростным буром кернов с древостоев модельных лесообразующих пород на глубины, позволяющие рассчитать динамику прироста древесины за последние 35–40 лет (период современного глобального потепления);

– укосы травостоя на трех микроплощадках (размером каждая 0,5×0,5 м); сбор на них массы лесного опада, отпада и подстилки; сбор массы корней травянистых и кустарничковых;

– фитоценотическое описания всей пробной площади, с измерением и подсчетом численных параметров структуры напочвенного покрова по микротрансектам;

– описание единичного вертикального почвенного шурфа (глубиной не более 100 см) на границе проекции кроны модельного дерева основной лесообразующей породы;

– измерения в почвенном шурфе температуры почвы на глубинах 20, 30, 50, 70 и 100 см; взятие в почвенные бюксы проб почвы (в трехкратной повторности) на определение влажности почвы и запасов продуктивной влаги в слоях 0–

-

20, 0–50 и 0–100 см; взятие проб почвы с генетических горизонтов на определение кислотности почвы, содержание лабильного гумуса и полуторных окислов;

– ландшафтно-геофизические измерения: суммарной и поглощенной солнечной радиации и радиационного баланса под пологом леса и на соседней поляне (в целях расчета поглощения солнечной радиации кронами деревьев и соответствующего депонирования углерода в древостое), измерения сомкнутости крон, а также температурного поля почв биогеоценоза на глубине 10 см.

Рис. 3 Схема основных типов локальных местоположений (геотопов), по (Глазовская, 1964).

Перенос влаги и вещества в почве и рыхлых отложениях: 1 – в вертикальном направлении; 2 – вдоль склона; 3 – литодинамические и воздушные потоки. 4 – уровень грунтовых вод. 5 – водоем. СА, А, ТА, … – обозначения типов местоположений (см. в тексте). а , б , в , … – ландшафтные сопряжения (катены).

Fig. 3 Scheme of the main types of local sites (geotopes), after (Glazovskaya, 1964). Transfer of moisture and matter in soil and loose sediments: 1– in the vertical direction; 2 – along the slope; 3 – lithodynamic and air flows. 4 – groundwater level. 5 – reservoir. CA, A, TA, … – designations of location types (see in the text). a , b , c , ... – landscape couplings (catenas).

Для построения базовых и прогнозных моделей состояния биогеоценозов все признаки выражаются численными показателями, либо упорядоченными качественными характеристиками, которые оцениваются в дальнейшем в баллах. Представление о вероятностной природе ландшафтных закономерностей (Арманд и др., 1969) требует, чтобы исходный материал был массовым, пригодным для статистической обработки. При однократной ландшафтно-экологической съемке исследуемые признаки характеризуют как бы «мгновенное» состояние соответствующего геокомпонента и в своей совокупности дают некоторый пространственно-временной срез природного комплекса с общей траектории его разночастотных изменений (многолетних и сезонных).

Расчет вероятностных растровых карт планируется провести на основе выявленных тесных статистических связей признаков с факторами окружающей среды. Обычно для расчетов карт используют различные математические методы интерполяции и экстраполяции измеренных или рассчитанных данных. Натягивается тем или иным способом поверхность между картографи- чески привязанными точками измерений. В нашем подходе интерполяция и экстраполяция осуществляется более обосновано – по выявленным в модели ведущим факторам среды, согласно их регрессионным коэффициентам, и по известным значениям факторов среды между точками наблюдений.

На основе моделей множественной регрессии и планируется построение следующих растровых карт на территорию заповедника:

1) мощность лесной подстилки (горизонта А0); 2) запас древесины; 3) общая зеленая масса; 4) общая годичная продукция лесного фитоценоза; 5) индекс упругой устойчивости лесного фитоценоза; 6) температура почвы на глубинах 20, 50, 70 и 100 см; 7) запасы продуктивной влаги в слоях почвы 0–20, 0–50 и 0–100 см; 8) сомкнутость крон, %.

5. БАЗОВОЕ И ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Предполагается также рассчитать карты изменения за период 1998–2023 гг. отмеченных биогеоценотичесих признаков с целью выявления наиболее ярких экологических последствий локализованных климатогенных сдвигов.

Геосистемный мониторинг базируется на построении дискретных эмпирико-статистических моделей (Розенберг, 1984). Такие модели позволяют оперировать относительно небольшим числом наиболее информативных признаков и получать результаты с достаточно высоким пространственным разрешением и, что самое важное, – прогнозировать поведение экосистем в виде целостных образований, согласно (Сукачев, 1975). В наших исследованиях использованы известные модели двух типов:

1) теоретико-информационные модели, вскрывающие тесноту межкомпонентной сопряженности, каналы цепных реакций на внешние возмущения и систему экологических ниш фитоценозов, почв и самих биогеоценозов в пространстве абиотических факторов среды (Пузаченко, Скулкин, 1981);

2) теоретико-множественные модели (класс моделей дескриптивных, т.е. «размытых», множеств), описывающие с помощью мер сходства – контрастности и мер включения (Андреев, 1980) структуру вещественноэнергетических полей и материальных объектов.

6. РАБОЧИЙ АЛГОРИТМ ГЕОСИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА

Помимо этого, необходимо использовать комплексные дискретные модели состояния лесных экосистем , которые строятся путем сочетания информационных и теоретикомножественных методов анализа (Коломыц, 2020). При построении комплексных моделей проводятся сначала теоретико-множественные вычисления мер нетранзитивных отношений между объектами, а затем – информационностатистические расчеты разнообразия этих отношений в пределах данного фитоцено-логического или ландшафтного геопространства. По матрицам отношений включения данного объекта с другими объектами изучаемого типологического ряда рассчитываются два комплексных параметра его состояния: 1) структурный и метаболический индексы объекта , или индексы доминирования, характеризующие общий уровень его структурного или функционального развития; 2) показатель значимости объекта в данном геопространстве , отображающий запас его гомеостатичности (Арманд, 1989). По первому параметру впервые удается ввести меру при выделении структурных и метаболических экотипов растительных сообществ и биогеоценозов. Второй же параметр дает общее представление об их сукцессионновосстановительном потенциале при внешнем воздействии.

В прогнозном аспекте многомерный экологический анализ межкомпонентных и межкомплексных связей должен быть направлен, прежде всего, на оценку чувствительности локальных гео(эко-)систем и их отдельных геокомпонентных признаков (почвенно-эдафических, гидротермических, фитоценотических) к изменениям климата. Главная задача – выявить причинные механизмы функционирования почвенно-фитоценотического ядра экосистем как передаточного звена прохождения и трансформации геофизических сигналов. Особое внимание должно быть уделено параметрам малого биологического круговорота (различным живым и мертвым фитомассам и их соотношениям, а также запасам органики в почве) и их связям с абиотическими факторами. Эти функциональные параметры лесных экосистем можно рассматривать как приоритетные биоиндикаторы локальной реакции на климатические изменения.

Механизмы адаптации лесных экосистем к глобальным климатическим сигналам целесообразно рассмотреть через призму их устойчивости к воздействию этих сигналов. На основе дискретных параметров биологического круговорота уже разработаны количественные методы расчета и картографирования функциональной устойчивости лесных экосистем как целостных биохорологических единиц (Коломыц и др., 2015). С помощью метрики евклидового расстояния проведятся расчеты индексов мобильной (фитоценотической) и инерционной (почвеннобиотической) устойчивости лесных биогеоценозов двух типов: резистентной и упруго-пластичной. Это позволяет выявить метаболическое разнообразие указанных типов устойчивости.

Весьма эффективным методом исследования служат построение и анализ факторально-динамических, или парагенетических, рядов ландшафтных фаций, представляющих собой определенный способ упорядоченности их отдельных свойств в пространственных и/или временных координатах (Сочава, 1974; Мильков, 1981). Для построения таких рядов необходимо пользоваться системой отсчета от некоторого типа местообитания, принятого за нулевое. Начать систему отсчета любых структурных и режимных параметров топогеосистем целесообразно с признаков плакорной группы фаций (Высоцкий, 1960), которая в максимальной степени отвечает зонально-региональной норме данной территории и, таким образом, является «внутри-ландшафтным ядром» ее физикогеографического фона (Сочава, 1974). Среди локальных эдафических факторов, преломляющих данный физико-географический фон, выделяют- ся два ведущих – процессы лито- и гидроморфи-зации (Колесников, 1956). Эти факторы последовательно замещают друг друга при соответствующей смене форм микрорельефа. Они использовались в качестве приоритетных признаков при выделении различных биогеоцено-тических групп в каждой региональной гео(эко-)системе (Коломыц, 2008).

Опишем кратко предполагаемую стратегию исследовательской триады геосистемного мониторинга – «наблюдение–прогноз–управление».

-

1. Наблюдение (оценка состояния). В геосистемном мониторинге оценка климатогенной смены состояний лесных и луговых биогеоценозов заповедника как элементарных биохорологических единиц (Тимофеев-Ресовский, Тюрюка-нов, 1966) проводится сначала парциально по отдельным фитоценотическим и почвенным характеристиками. Итоговый же мониторинговый анализ должен быть сведен к выявлению климатогенных изменений следующих трех инвариантных показателей структурно-функциональной организации биогеоценозов: 1) степени связности их моносистемной пространственной организации, т.е. тесноты межкомпонентных связей (прежде всего связей биотических компонентов с характеристиками абиотической среды) как показателя территориальной целостности гео(эко-)системы (Сочава, 1974; Котляков, 2001); 2) дискретных показателей метаболизма, и прежде всего первичной продуктивности, характеризующих эффективность использования фитобиотой вещественноэнергетических ресурсов среды и соответствующий уровень сбалансированности биологического круговорота (Герасимов, 1985); 3) параметров функциональной устойчивости гео(эко)систем (Коломыц и др., 2015): лабильной (фитоценоти-ческой) и инерционной (почвенно-биотической), – как интегральных показателей их экологического резерва, или ассимилиционной емкости (Израэль, 1984)), определяющих поведение фитобиоты и органического вещества почвы в меняющейся абиотической среде. Климатогенная трансформация перечисленных инвариантных функциональных показателей лесных биогеоценозов должна описывать картину соответствующего нарушения достигнутого ими ранее экологического равновесия.

-

2. Прогноз (контроль) составляет второй этап геосистемного мониторинга. Аналитическое и картографическое ландшафтно-экологическое прогнозирование проводится по разработанной и апробированной нами ранее методикам (Розенберг и др., 2010; Коломыц, 2018). Основной

Прогнозируемые практически по всем глобальным моделям общей циркуляции атмосферы AOGCMs климатические сценарии (Houghton et al., 1996) указывают на однозначную тенденци региональных биоклиматических систем в уме- ренных широтах, с общим ухудшение лесорастительных условий в обширной зоне перехода от леса к степи. Это должно привести к устойчивому развитию дисбаланса основных составляющих биологического круговорота (прежде всего к нарушению процессов разложения мертвой органики и режима питания растений), к распространению волн энтомовредителей в экстремальные по климату годы, к массовому усыханию отдельных групп лесообразующих пород и к другим негативным фитопатологическим процессам.

Все это неизбежно вызовет структурную перестройку экосистем, направленную прежде всего на сохранение КПД живой фитомассы и на переход к новому уровню сбалансированности производства и разложения органики как основного условия существования природной экосистемы. В экстремальном варианте подобная климатогенная сукцессия приводит к замене лесного сообщества сначала лесо-луговым, а затем и степным. Как подчеркнул Н.В Тимофеев-Ресовский в своей расширенной трактовке дарвиновского закона естественного отбора (Тюрю-канов, 2001), при изменении внешних условий отбор популяций и сообществ идет по линии развития тех из них, которые обеспечивают в дальнейшем непрерывность и замкнутость биогеохимических круговоротов на новом энергетическом уровне.

Итак, первым шагом осуществления геосистемного мониторинга является вычленение экзогенных структурно-функциональных изменений (∆Qэкз) параметров состояния данной группы лесных биогеоценозов из общей суммы этих изменений (∆Qcум), произошедших за предшествующий период времени. Для этого необходимо знать величину имевших место за данный период времени возрастных сдвигов в параметрах состояния биогеоценозов (∆Qвозр). Эти сдвиги являются в данном случае для исследователя «черным ящиком» (по кибернетической терминологии) и включают в себя две основные составляющие: а) сукцессионный (самовосстанови-тельный, или демутационный) тренд лесного сообщества; б) динамику межвидовых и межпопуляционных взаимодействий в лесном биогеоценозе. Процедура вычленения структурнофункционального экзогенеза имеет следующий вид:

∆Qэкз = ∆Qcум – ∆Qвозр.

Здесь проводится операция алгебраического вычитания, с учетом знака каждого члена правой части уравнения. Например, если полученная суммарная мера ∆Qcум изменений связности мо-носистемной организации лесных биогеценозов данной группы положительна, а возрастные из- менения этой меры отрицательны, но с меньшими абсолютными значениями, то искомая величина ∆Qэкз окажется положительной. В случае соотношения абсолютных значений (–∆Qcум) > (+∆Qвозр) расчетная модель покажет отрица-тельнуюую величину климатогенных изменений меры межкомпонентной связности биогеоценозов. В другом случае отрицательный экологический эффект климатического сигнала может быть перекрыт положительной сукцессионновосстановительной тенденцией и тогда получим +(∆Qcум). И наоборот, при ∆Qcум < ∆Qвозр (по модулю) мы всегда будем иметь отрицательные значения параметра ∆Qэкз.

Аналогичные расчеты проводятся также для двух других интегральных показателей состояния биогеоценозов заповедника – первичной биопродуктивности и функциональной устойчивости. Расчеты параметра ∆Qвозр планируется провести по материалам ландшафной съемки 1998 г. на основе известных свойств эргодичности (пространственно-временного самоподобия) природных экосистем (Пузаченко, 1998).

принцип ландшафтно-экологического прогноза гласит: климатически обусловленное функциональное преобразование одной гео(эко-)системы в другую тем значительнее, чем меньше была степень пересечения их климатических ниш в начальном состоянии, т.е. чем сильнее выражена исходная контрастность их состояний, и чем больше окажется величина пересечения ниш после сближения систем согласно данному геофизическому тренду.

Подчеркнем экспериментальный характер этой методики. В расчетных моделях ход прогнозируемых процессов воспроизводится с помощью их эмпирической имитации пространственно распределенными параметрами базовых экологических ниш изучаемых объектов. Исследователь задает входные параметры в операционную систему и получает на выходе картину прогнозируемых функциональных состояний изучаемых объектов в данной статистической выборке. Проводится сценарный прогнозноэкологический анализ сети межкомпонентных и межкомплексных связей как системы преобразования фоновых ландшафтно-геофизических сигналов и передачи их с глобального и/или регионального уровней на уровень локальный. Сценарии возмущающих воздействий могут задаваться по тому или иному варианту глобального климатического прогноза на различные сроки.

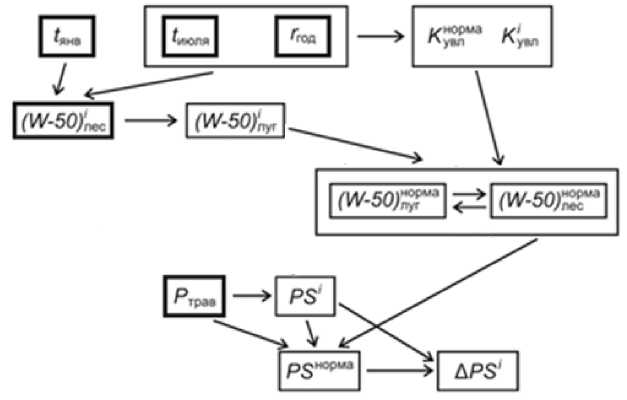

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая процедуру эмпирической имитации экологических последствий климатических изменений. В утолщенных рамках помещены эмпирические признаки, исходные для последующих расчетов. Остальные обозначения см. в тексте.

Fig. 4. Diagram illustrating the procedure for empirical simulation of the environmental consequences of climate change. The thickened frames contain empirical signs that are the initial for subsequent calculations. For other designations, see the text.

С 2022 г. планируется проведение многолетней серии повторных ландшафтно-экологических съемок на территории заповедника на тех же (или близких к ним) 45 пробных площадях. Первая съемка будет полной, аналогичной по объему съемке 1998 г., и она позволит получить второй пространственно-временной срез состояний лесных биогеоценозов заповедника. В последующие годы съем информации ограничится составом травостоя, продуктивностью напочвенного рас- тительного покрова, а также температурой и влажностью почвы в верхнем 50-сантиметровом слое почвы. Это те функциональные параметры лесного биогеоценоза, которые практически мгновенно реагируют на сигналы фоновой климатической системы. Именно они могут быть использованы для расчета сценариев изменений продуктивности лесов и стока углерода при грядущих межгодовых колебаниях метеорологических условий, которые способны имитировать многолетние (внутривековые) изменения климата. Погодичные метеорологические аномалии предоставляют нам своего рода окошки в будущие климатические ситуации, когда та или иная аномалия может стать многолетней нормой. Речь идет, таким образом об эмпирической имитации функционального отклика лесных гео(эко-)систем на длительнопериодные колебания климата (рис. 4).

В процедуре расчетов используются три исходных эмпирических параметра: 1) запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–50 см ( W-50 ) в середине летнего сезона на экспериментальном полигоне, а также по данным Подмосковной водно-балансовой станции на этот период в среднем многолетней режиме и в годы проведения съемок; 2) непосредственно измеренная зеленая масса травянистого покрова ( P трав ) в лесу на пробных площадях полигона; 3) коэффициенты увлажнения Высоцкого-Иванова, рассчитываемые по ст. Серпухов в среднем за много лет ( К норма увл ) и за данный ( i -тый) гидрологический год ( Кi увл ). Коэффициенты рассчитываются по годовому количеству осадков ( r год ) и среднеиюльской температуре воздуха – t июля < 19,5о ( а ) и t июля > 19,5o ( б ):

-

а ) К увл = 0,001726· r год – 0,1954· t июля + 3,72; R = 0,95; R2 = 0,90;

-

б ) К увл = 0,001362· r год – 0,1069· t июля + 2,25; R = 0,96; R2 = 0,92.

-

3. Управление (обратная связь). Как уже говорилось, на основе геоэкологических прогнозов решается проблема регулирования качества природной среды , т.е. определенного управления ею, с установлением приоритетных факторов и эффектов допустимых воздействий, а также вероятностей риска тех или иных экологических последствий. Для достижения глобальных целей устойчивого развития необходима эффективная адаптация природных экосистем к изменениям климата (Богданович, Липка, 2020). С другой стороны, одним из важнейших направлений лесоводства, в том числе устойчивого управления лесами, является использование лесов в качестве средства смягчения климатических флуктуаций (Швиденко и др., 2017). Адаптацию и «митига-цию» биогеоценозов можно отнести уже к мониторингу климатической деятельности , согласно (Романовская, 2019).

Зеленая масса травостоя – ключевой эмпирический параметр (см. рис. 4). Через него удается выйти на количественные оценки общей ежегодной продуктивности лесной экосистемы ( PC ) и депонирования углерода в скелетной массе древесно-кустарникового яруса при соответствующем годичном приросте ( PS ) этой массы. Параметры PS и РС определяются расчетным путем по материалам таксации леса на пробных площадях и с последующим использованием известных таблиц хода роста древостоев, по (Швиденко и др., 2008).

Опыт подобного эмпирико-имитационного прогнозного моделирования изложен в работах (Коломыц, 2018, 2020).

Для более детального мониторинга полезен учет видового состава травостоя как индикатора вектора изменений в типе древостоя. Например, вторичные мелколиственные леса из березы (Betula pendula Ehrh.) и осины (Populus tremula L.) до недавнего времени занимали более трети всей площади лесов заповедника. Однако уже к началу 2000 гг. в березняках отчетливо прослеживались изменения травянистого яруса, где на месте лугово-опушечного разнотравья начинали преобладать неморальные виды. Так что травостой первым откликается на изменение условий биотопа, и только за этим происходят видимые изменения в древостое (в некоторых формациях заповедника береза явно уступает свое доминирующее положение в древостое широколиственным видам).

Одним из эффективных направлений данного, заключительного, этапа геосистемного мониторинга может служить представленная в работах (Розенберг и др., 2010; Коломыц, 2020) концепция углеродных балансов и функциональной устойчивости лесных экосистем при глобальных изменениях климата. В этой концепции определена поглощающая и адаптивная способность лесных, главным образом бореальных, биомов Европейской России в условиях современного глобального потепления. Научный поиск велся в соответствии с положениями Парижского Соглашения по изменению климата (Paris Agreement, 2015).

В качестве интегральной оценки динамического состояния системы «лес – климат» использована известная трактовка понятия экологических ресурсов лесного покрова (Gorshkov, 1994; Уткин, 1995; Лосев, 2001) как его способности поглощать парниковые газы с помощью механизмов регуляции углеродного цикла при изменениях климата. Эта регуляция направлена на возвращение окружающей среды в оптимальное для лесной экосистемы состояние, а также на сохранение относительной стабильности ее продукционного процесса, что обеспечивает и устойчивость механизмов самой регуляции углеродного цикла. Был установлен абсорбционный потенциал коренных и производных бореальных и неморальных лесов Волжского бассейна, оценена их способность смягчать климатические изменения, в том числе снижать антропогенное потепление. Проведена количественная оценка потери экологических ресурсов лесами региона со времен начала в нем интенсивного лесо- и землепользования.

Столь развернутое изложение заключительного этапа геосистемного мониторинга в литературе встречается пока крайне редко. Некоторые аналогичные задачи решались при изучении адаптации тугайных лесов дельты р. Или (Казахстан) к изменениям гидро-климатического режима региона (Липка и др., 2020). Были разработаны рекомендации по лесовосстановлению, которое направлено на повышение роли лесов в смягчении климатических колебаний.

В дальнейшем поиске методов количественных оценок регулирующего воздействия лесов на углеродный цикл и соответственно на климатические сигналы можно предложить следующую рабочую гипотезу. По выбранному прогнозноклиматическому тренду проводится сравнительный анализ динамики двух параметров биологического круговорота: изменения продуктивности зеленой массы ∆ PV леса (вместе с вегетативными органами) и изменения массы лесной подстилки ∆ ML . Устойчивость геофизических и экологических систем обеспечивается определенным равновесием между механизмами положительной и отрицательной обратной связи (Манн, 1986). Предполагается, что если при глобальном потеплении процесс разложения органического вещества будет ускоряться сильнее, чем процесс его производства, то этот гидротермический сигнал отрицательно скажется на углеродном балансе наземных экосистем (Албриттон и др., 2003). Запасы углерода в экосистемах будут уменьшаться, усилится выброс его в атмосферу, что даст повышение в ней концентрации СО 2 и новый скачок потепления (работает система с положительной обратной связью).

Следует рассматривать различные сочетания параметров ±∆PV и ±∆ML. При соотношении (+∆PV) < (–∆ML) детритная ветвь метаболизма будет преобладать над автотрофным биогенезом, что даст повышение концентрации СО2 в атмосфере и соответственно усиление первичного сигнала потепления, с определенной потерей функциональной устойчивости самой экосистемой. Соотношение (+∆PV) > (–∆ML) должно указывать, наоборот, на доминирующий процесс депонирование углерода в лесу, что будет смягчать потепление. Это вариант максимально возможного положительного интерактивного воздействия устойчивого лесного покрова на климатическую систему. Соотношение же +∆PV ≈ –∆ML дает нейтральный случай роста продуктивности зеленой массы, при соразмерной активизацией процессах разложения лесной подстилки, с нулевой биотической регуляцией углеродного цикла. Наконец, при соотношении –∆PV ≈ –∆ML будем иметь случай крайне отрицательной регуляции, с усилением тренда потепления на фоне прогрессирующей сначала функциональной, а затем и структурной деградации самого лесного сообщества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенная стратегия научного поиска предполагает периодически возвратную последовательность выполнения элементов триады геосистемного мониторинга «наблюдение – прогноз – управление», с построением эмпирико-статистических моделей перехода экосистем «в будущее из прошлого» при каждом новом климатическом сигнале. Производится вычленение климатогенной составляющей из общего ряда прошедшей динамики лесных биогеоценозов и затем дается прогноз их будущих изменений согласно дальнейшему гидротермическому тренду. Рабочим инструментом анализа служит своего рода скользящая (маятниковая) операционная система , где наблюдение и прогноз повторяются неоднократно – в соответствии с полученными экологическими результатами за предшествующий период изменений климата и с новыми гидротермическими сигналами, которые ожидаются в будущем.

Использование методов эмпирической имитации регионального климатического тренда экосистемами локального уровня, а также свойств полизональности последних как реакции на глобальные изменения климата (Коломыц, 2018) позволит обогатить мониторинг более разнообразной вероятностной картиной прямых и обратный связей. В перспективе геосистемный мониторинг лесов призван внести определенный вклад в создание научно-методических предпосылок смягчения предстоящего глобального потепления методами лесного хозяйства.

Список литературы Перспективы геосистемного мониторинга лесов приокско-террасного биосферного заповедника в условиях современного глобального потепления

- Албриттон Д.Л., Баркер Т., Башмаков И. и др. Изменение климата. 2001 г. Обобщенный доклад МГЭИК / Под ред. Р.Т. Уотсона. Geneva: World Meteorological Organization, 2003. 220 с.

- Андреев В.Л. Классификационные построения в экологии и систематике. М.: Наука, 1980. 142 с.

- Анучин Н.П. Лесная таксация. М.: Лесная промышленность, 1982. 552 с.

- Арманд А.Д. Общие представления // Экосистемы в критических состояниях. М.: Наука, 1989. С. 10-41.

- Арманд Д.Л., Преображенский В.С., Арманд А.Д. Природные комплексы и современные методы их изучения // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1969. № 5. С. 5-16.

- Базилевич Н.И., Титлянова А.А., Смирнов В.В., Родин Л.Е., Нечаева Н.Т., Левин Ф.И. Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах. М.: Наука, 1978. 183 с.

- Барталев С.А., Егоров В.А., Ершов Д.В., Исаев А.С., Лупян Е.А., Плотников Д.Е., Уваров И.А. Спутниковое картографирование растительного покрова России по данным спектрорадиометра MODIS // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 4. С. 285-302.

- Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований. М.: Изд-во МГУ, 1997. 319 с.

- Бобровский М.В., Ханина Л.Г. Характеристика сукцессионных процессов в лесной растительности Приокско-Террасного государственного природного заповедника на основе лесоустроительных материалов // Экосистемы Приокско-Террасного биосферного заповедника. Пущино: Приокско-террасный биосферный заповедник, 2005. С. 49-64.

- Богданович А.Ю., Липка О.Н. Синэргия климатической глобальной цели устойчивого развития и национального плана адаптации России // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2020. Т. XXXII, № 3-4. С. 7-29.

- Высоцкий Г.Н. Избранные труды. М.: Сельхозгиз, 1960. 435 с.

- Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АН СССР. Серия геогр. 1975. № 3. С. 13-26.

- Герасимов И.П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей географии Мира. М.: Наука, 1985. 247 с.

- Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов. М.: Изд-во МГУ, 1964. 230 с.

- Горшков В.В., Горшков В.Г., Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Макарьева А.М. Биотическая регуляция окружающей среды // Экология. 1999. № 2. С. 105-113.

- Дылис Н.В., ред. Программа и методика биогеоценологических исследований. М.: Наука, 1974. 403 с.

- Заугольнова Л.Б., ред. Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России. М.: Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 2000. 196 с.

- Зеленская Н.Н., Волокитин М.П., Аблеева В.А. Гидротрмические особенности биотопов степной и лесной растительности Приокско-Террасного заповедника // Известия РАН. Сер. геогр. 2020. № 1. С. 56-68.

- Зеленская Н.Н., Керженцев А.С., Аблеева В.А., Терешонок Н.А. Динамика продуктивности луговых степей на северо-западном пределе их ареала (бассейна Оки) // Известия РАН. Сер. геогр. 2012. № 6. С. 47-54.

- Зеленская Н.Н., Титовец А.В., Тращеев Р.В. Оценка состояния лесной растительности Приокско-Террасного заповедника по возобновлению основных лесообразующих пород // Проблемы региональной экологии. 2016. № 5. С. 16-22.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.

- Колесников Б.П. Кедровые леса Дальнего Востока. Труды Дальневост. фил. АН СССР. Т. 2 (4). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.

- Коломыц Э.Г. Экспериментальная географическая экология. Записки географа-натуралиста. М.: КМК, 2018. 716 с.

- Коломыц Э.Г. Углеродный баланс и устойчивость лесных экосистем при глобальных изменениях климата. М.: Наука, 2020. 423 с.

- Коломыц Э.Г., Керженцев А.С., Шарая Л.С. Аналитические и картографические модели функциональной устойчивости лесных экосистем // Успехи современной биологии. 2015. Т. 135, № 1. С. 127-149.

- Коломыц Э.Г., Шарая Л.С., Сурова Н.А. Прогнозное моделирование углеродного баланса лесных экосистем Волжского бассейна при глобальном потеплении // География и природные ресурсы. 2010. № 1. С. 9-17.

- Котляков В.М. Избранные сочинения. Книга 3. География в меняющемся мире. М.: Наука, 2001. 411 с.

- Липка О.Н., Мазманянц Г.М., Исупова М.В, Алейников А.А., Замолодчиков Д.Г., Каганов В.В. Подходы к разработке крупномасштабных проектов адаптации к изменениям климата на основе экосистем в дельте р. Или (Казахстан) // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2020. Т. XXXII, № 3-4. С. 88-119.

- Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в XXI веке. М.: Изд-во «Космосинформ», 2001. 400 с.

- Манн Р.Е. Структура систем комплексного мониторинга в целях обеспечения заблаговременного обнаружения экологических изменений состояния окружающей среды // Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы. Труды III Международного симпозиума. Том 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 39-59.

- Мильков Ф.Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. 398 с.

- Пузаченко Ю.Г. Методологические основы географического прогноза и охраны среды. М.: Изд-во УРАО, 1998. 212 с.

- Пузаченко Ю.Г., Скулкин В.С. Структура растительности лесной зоны СССР: Системный анализ. М.: Наука, 1981. 275 с.

- Розенберг Г.С. Модели в фитоценологии. М.: Наука, 1984. 265 с.

- Розенберг Г.С., Коломыц Э.Г., Шарая Л.С. Углеродный баланс лесных экосистем в условиях предстоящего глобального потепления // География продуктивности и биогеохимического круговорота наземных ландшафтов (к 100-летию профессора Н.И. Базилевич). М.: КМК, 2010. С. 126-139.

- Романовская А.А. К концепции государственного управления и мониторинга в сфере изменений климата в России // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2019. Т. XXX, № 3-4. С. 61-83.

- Смирнова О.В., ред. Восточноевропейские леса. История и современность. Кн. 1 и 2. М.: Наука, 2004. 479 и 575 с.

- Сочава В.Б. Геотопология как раздел учения о геосистемах // Топологические аспекты учения о гесистемах. Новосибирск: Наука, 1974. С. 3-86.

- Сукачев В.Н. Избранные труды. Том III. Проблемы фитоценологии. Л.: Наука, 1975. 543 с.

- Тимофеев-Ресовский Н.В., Тюрюканов А.Н. Об элементарных биохорологических подразделениях биосферы // Бюл. Московского общества испытателей природы. 1966. Т. LXXI, вып. 1. С. 123-132.

- Тюрюканов А.Н. Избранные труды. М.: Изд-во РЭФИА, 2001. 307 с.

- Уткин А.И. Углеродный цикл и лесоводство // Лесоведение. 1995. № 5. С. 3-20.

- Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Прогноз изменения растительного покрова в Приокско-Террасном заповеднике по лесотаксационным данным // Восточноевропейские леса. История в голоцене и современность. Кн. 2. М.: Наука, 2004. С. 131-137.

- Шарая Л.С. Предсказательное картирование лесных экосистем в геоэкологии // Поволжский экологический журнал. 2009. № 3. С. 249-257.

- Швиденко А.З., Щепаченко Д.Г., Нильссон С., Болуй Ю.И. Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород Северной Евразии (нормативно-справочные материалы). М.: Междунар. ин-т прикладного системного анализа, 2008. 885 с.

- Швиденко А.З., Щепаченко Д.Г., Кракснер Ф., Онучин А.А. Переход к устойчивому управлению лесами России: теоретико-методические предпосылки // Сибирский лесной журнал. 2017. № 6. С. 3-25.