Перспективы государственной сервисной политики через призму междисциплинарного моделирования

Автор: Федулин Александр Алексеевич, Багдасарян Вардан Эрнестович, Щиканов Алексей Юрьевич

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Наука

Статья в выпуске: 3 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключалась в разработке междисциплинарной объяснительной модели разви- тия сервиса в России в перспективе формирования государственной сервисной политики. Впервые в представленном исследовании осуществляется анализ сервиса как проекции ряда модельных под- ходов. В качестве методов моделирования использовалась методика: факторного, историко-ком- паративистского, структурно-системного (мир-системного), корреляционного, историко-ста- тистического анализа. Главный целевой ориентир для каждого из применяемых подходов состоял в обнаружении сущностных, системообразующих оснований исследуемого феномена - сервиса. Определяется набор оптимальных факторов модели сервисного развития России.

Модели, сервис, факторный анализ, исторический процесс, междисциплинарный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/140209169

IDR: 140209169 | УДК: 321

Текст научной статьи Перспективы государственной сервисной политики через призму междисциплинарного моделирования

Любая наука проходит в своем генезисе ряд этапов. Первый этап состоит в постановке проблемы, фиксации когнитивного диссонанса между реальностью и существующими в отношении нее объяснительными моделями. На второй стадии происходит накопление нового эмпирического материала, противоречащего прежней, считающейся классической, теории. Третий этап — формирование научной теории. Наконец, четвертый — институционализации, практического воплощения генерализованного знания.

Сегодня речь идет о формировании новой науки синергийного типа, предметной областью которой выступает категория «сервис». По отношению к ней в научном дискурсе уже закрепилось понятие сервисология. Был сформулирован сам вызов о необходимости применения к феномену сервиса принципиально нового методологического инструментария, неадекватности применения прежних объяснительных схем. Такое противоречие акцентировалось, в частности, по отношению к теории секторальной дифференциации. Был накоплен значительный эмпирический материал по отдельным направлениям сервисологического дискурса. Об этом свидетельствует широкий спектр защищенных по проблематике сервиса диссертаций (по философским, историческим, экономическим, социологическим, техническим и иным наукам). Сейчас развитие науки о сервисе вплотную подошло к стадии выдвижения особых неодисциплинарных теорий. На повестке стоит вопрос о создании специальных сервисологических моделей. Вариант такого моделирования разработан в представленном исследовании.

Целевая установка предпринятого исследования заключалась в разработке междисциплинарной объяснительной модели развития сервиса в России в перспективе формирования государственной сервисной политики. В рамках поставленной цели решался комплекс задач, связанных с применением различных модельных подходов к осмыслению сервисных процессов.

Управление общественными процессами предполагает моделирование сложных социальных систем. Под моделью в данном случае понимается любой абстрагированный прототип, являющийся упрощенной версией моделируемого объекта, в достаточной степени повторяющий его свойства, существенные для целей конкретного моделирования. Познание существенного в объекте может быть достигнуто различными исследовательскими путями, при разнородности применяемого инструментария. Поэтому используются апробированные в различных науках типы моделирования (философско-гносеологическое, историческое, мир-системное, математическое).

Ключевым для исследования являлся вопрос о соотношении применительно к сервисной сфере констант и переменных. Введение термина «константа» в широкий научный дискурс приписывается, как правило, католическому исследователю западноевропейской философии Этьену Жильсону (1884–1978). Указанная дефиниция была вынесена им в заглавие опубликованной в 1969 году книги Linguistique et philosophie: Essais sur les constan-tes philosophiques du language. Константные основания развития философской мысли определялись им сообразно теории неотомизма через призму теологии1.

В действительности дискурс о константах и переменных в другом терминологическом выражении обнаруживается едва ли не на всем протяжении развития философской мысли. Константы — это платоновские «чистые идеи» — эйдосы. Именно они задают устойчивость изменчивому и нетождественному себе вещественному миру. О константах шла речь в Послании апостола Павла к Римлянам. В качестве этической опоры для христиан там определялся написанный в сердце человека закон Божий. Дискурс о константах и переменных — это также полемика между Дж. Локком и Г. Лейбницем. Для первой из позиций констант нет. «Чистая доска» дает возможность любым конфигурациям изменчивости. Ввиду этого именно локковская философия явилась исторически ценностной матрицей либерализма и других прогрессистских идеологических наслоений. В противоположность Дж. Локку, Г. Лейбницем утверждалось наличие неких константных субстанций — «монад». Отсюда — лейбницевская консервативная линия миростроительства. Общественные системы, согласно с ней, выстраиваются на фундаменте незыблемых констант.

Любая система содержит в своей структуре константы и переменные. Отношения между ними и определяют принцип системообразо-вания. Константы составляют ядро системы, вокруг которого структурируются переменные. Так, для экономики такой константой выступает труд. Когда происходит подмена ценностного ядра, константа подменяется переменной, система разрушается. Подмена константы — труда переменной — денежной прибылью привела современную мировую экономику в состояние глубокого кризиса. Соответственно, необходимо, прежде всего, установить это ядро по отношению к сервису. Эта задача в достаточной степени не тривиальная. Сфера услуг аккумулирует сегодня широкий спектр направлений профессиональной деятельности. В рамках ее объединены столь различные ниши, как, к примеру, бытовое обслуживание, банковско-финансовые операции, научная экспертиза и др. Существующий функциональный эклектизм выхолащивает саму парадигму явления сервис. Необходимо, таким образом, найти константу, от которой функционально производно все многообразие сервисных направлений.

Каков критерий дифференциации констант с переменными? Константа — это то, что обеспечивает жизнь системы. Это, используя другое терминологическое обозначение, фактор жизнеустойчивости. Константы можно рассчитать посредством факторного анализа. Для этого предполагаемые факторы жизнеустойчивости следует соотнести с точками максимума и минимума в существовании системы. То, что обеспечивает жизненное репродуцирование соответствующей системы на шкале исторического времени, и является ее константой. В соответствии с этой логикой можно определить антиконстанты как антиценности, приводящие организм к системной деструкции.

Другое дело, что каждая система встраивается в другую, более широкую по отношению к ней системную организацию. То, что было константой на более низком уровне обобщения, становится переменной по отношению к более широкой системе. Сервис является одним из компонентов в единой системе жизнеобеспечения России. Его развитие само по себе еще не означает повышения жизнеспособности всего социального организма. Диспаритетный рост одного из компонентов системы мо- жет сам стать основанием системного кризиса. Поэтому вопрос заключается в установлении оптимизационных принципов функционирования сервисной сферы, контекстуализируемой в рамках целостной системы российского жизнеобеспечения.

Каждая из наук выработала собственные специфические методы научного моделирования. Формирование междисциплинарного исследовательского поля предполагает обеспечение синергийного эффекта их применения.

Философско-гносеологическое моделирование актуализирует вопрос о методах формирования категориального аппарата. В представленной работе они используются для определения базовой дефиниции «сервис». Раскрытие дефиниции предполагает выдвижение простейшей модели, в которой путем логического инструментария определяются константные характеристики явления. Классические методики философско-гносеологического моделирования восходит к эпистемиологическим моделям Платона и Аристотеля. Выражаются они в прикладном смысле в применении логики дедуктивного и индуктивного анализа. Из арсенала средневековой теологии заимствован инструментарий апофатического и катафати-ческого моделирования. Эпоха постмодерна делает актуальным синтез методики классической науки с иными познавательными практиками. Основной вызов применительно к сфере сервиса состоит в выборе между максимальным расширением границ базовой дефиниции и ее максимальным сужением. Соответственно, предложено два модельных принципа — кон-вергенционный и дивергенционный. Выстроенные модели соотносятся далее с трендами развития России и мира. Цель такого соотнесения состоит в установлении, какая из моделей наиболее адекватна задачам формирования государственной сервисной политики в Российской Федерации.

Историческое моделирование выражается посредством применения методики историкокомпаративистского анализа. Задача состояла в максимально широкой развертке анализа модификаций феномена сервиса по шкале исторического времени. Глубина исторического анализа определяется этапом сбора критериально сопоставимых эмпирических данных. Проверка значимости различных модельных структур видится в устойчивом репродуцировании их на различных исторических этапах.

Исследуется применительно к задачам проекта феномен исторических сервисных трансформаций. Самовосстановление системы или вязи системообразующих компонентов при возможных их морфологических модификациях, будет означать наличие константных характеристик. Если при смене исторической модели развития сервиса — модель Российской империи — модель СССР — модель РФ — обнаруживаются некие константы (исторически устойчивые связи), это будет подтверждать гипотезу о наличии цивилизационно обусловленных закономерностей формирования сервисных систем.

Применение методики страново-компаративистского анализа ориентировано на проработку двух уровней решения исследовательской задачи: 1) выявление универсальных черт развития сервиса в мире; 2) определение идентификационных отличительных особенностей сервисного развития в специфических условиях России. Соотношение полученных данных между собой может выражаться как в установлении их оппозиций (принципиальное отличие российской модели сервиса от других государств), так и в констатации «матрешечного» соотнесения общего и частного. В случае, если системы сервисного развития России и других стран обнаружат полное совпадение, это будет означать иллюзорность тезиса о существовании особого российского пути развития сервиса. И, наоборот, при несовпадении условных страновых кругов, следует констатировать специфичность построения модели сервиса в России.

Мир-системное моделирование связано, прежде всего, с методикой структурно-системного анализа. Категория мир-систем рассматривается в рамках традиции ее раскрытия в трудах Ф. Броделя и И. Валлерстайна. Главная целевая установка применения данной модели состоит в определении места России и сервисоориентированных стран в мировом геоэкономическом пространстве. Применяется, в частности, валлерстайновское структурирование страновых положений через дихотомию центр-периферийных отношений.

Из инструментария математического моделирования использовалась методика факторного анализа. Проводился, в частности, расчет корреляционных связей применительно к длинным статистическим рядам развития сервиса в России. Первая решаемая задача со- стояла в установлении иерархии значимостей различных направлений сервиса для жизнеспособности всей государственной системы. Это позволило, в частности, впервые иерархически структурировать сервисные компоненты. Вторая задача заключалась в выявлении факторных оснований развития самого сервиса. Констатация этих факторов создает научную основу для формирования государственной сервисной политики. Воздействуя на них целевым образом, можно программировать желаемый результат состояния соответствующих сервисных компонентов.

Перспективное развитие сервиса предполагает выстраивание футурологической проекции. Необходимо выдвижение модели будущего, в соответствии с которым и будет определяться рецептура сервисного развития. Футурологическая перспектива производна из ретроспективы. Чтобы видеть будущее, надо видеть весь путь. Исходя из настоящего, это видение не может быть достигнуто, так как не ясна сама траектория движения. Отсюда максима У. Черчилля: «Чтобы подальше заглянуть в будущее, мы должны глубже заглянуть в прошлое».

Государственная сервисная политика России в проекции факторного анализа

Сервис представляет собой достаточно эклектичную сферу. Различные ее составляющие могут иметь неоднородную трудовую природу и действовать различным образом по отношению к базовым потенциалам развития страны. Следовательно, необходимо выстроить иерархию значимости направлений сервисной деятельности для обеспечения успешности государства. Мы в данном случае исходим из предположения о неравнозначности видов услуг. Однако задача установления данной иерархии предполагает установление некого интегративного показателя, по отношению к которому проводились бы соответствующие корреляционные замеры.

Такого рода интегрированным показателем выступает в данном случае коэффициент жизнеспособности страны.2 Три основных сущностных признака страны — территория, народонаселение и государственное управление. Коэффициент жизнеспособности страны рассчитывался как произведение показателей,

Год

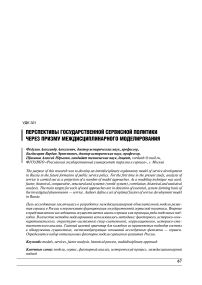

Рис. 1. Коэффициент жизнеспособности России, определенный методом интегративной экспертной оценки. Среднеквадратический разброс оценки + 8,5 %

характеризующих данную триаду. Расчет проводился экспертной группировкой Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования (рис. 1).

Следующая задача состояла в исторической оцифровке состояния сервисных компонентов. Такая оцифровка могла быть проведена как посредством статистики, так и экспертных оценок. В представленном исследовании использовались обе системы количественных показателей. Такое сочетание — обычная практика различного рода межстрановых индексов успешности. Необходимость экспертных оценок определялась, прежде всего, ограниченностью статистической базы в долговременной ретроспективной развертке.

Творческое задание для участника эксперимента предполагала шкалу оценок управления государством соответствующих сервисных направлений от «0» до «10». По тем направлениям государственной политики, действие которых не обнаруживалось на соответствующей временной глубине, или в отношении которых отсутствовала достоверная информация, эксперту предлагалось ставить прочерк, что учитывалось при усреднении результатов изменением нормировки при вычислении среднего.

Оцифровка велась на временном интервале истории России с середины восемнадцатого века до настоящего времени.

Далее были проведены вычисления коэффициента корреляции между оцененным уровнем состояния соответствующей отрасли услуг и коэффициентом жизнеспособности страны. Интегративные результаты по всему историческому интервалу представлены в приведенной таблице. Коэффициент корреляции от 0,8 и выше был условно отнесен к первому рангу значимости, в интервале от 0,7 до 0,8 — второму, от 0,6 до 0,7 — третьему и т. д. Корреляционный анализ выявил наличие фактической иерархии значимости отдельных сервисных компонентов для жизнеспособности страны (табл. 1).

Полученные результаты достаточно показательно иллюстрируют бесперспективность современной модели развития сервиса в России. Первый ранг значимости (коэффициент корреляции 0,8 и выше) составили — наука, здравоохранение и транспорт — те направления сервисной деятельности, которые сегодня находятся в состоянии инфраструктурной и кадровой эрозии. Напротив, на низших ступенях иерархии оказались направления, пред-

Таблица 1

Ранжирование значимости видов сервиса (по экспертной оцифровке) для жизнеспособности страны

|

Ранг факторной значимости вида сервиса для жизнеспособности страны |

Направление услуг |

Коэффициент корреляции |

|

1 |

Услуги в сфере науки и инноваций |

0,82 |

|

1 |

Услуги в сфере здравоохранения |

0,81 |

|

1 |

Транспортные услуги |

0,80 |

|

2 |

Жилищно-коммунальные услуги |

0,78 |

|

2 |

Бытовое обслуживание населения |

0,75 |

|

2 |

Услуги в сфере образования |

0,71 |

|

3 |

Услуги в сфере информатизации и связи |

0,68 |

|

3 |

Услуги в сфере социальной защиты населения |

0,68 |

|

3 |

Услуги в денежно-кредитной и банковской сфере |

0,66 |

|

3 |

Услуги в рекреационно-релаксационной сфере |

0,65 |

|

4 |

Юридические услуги |

0,56 |

|

5 |

Экологические услуги |

0,47 |

Таблица 2

Ранжирование значимости видов сервиса (по статистическим индикаторам) для жизнеспособности страны

|

Индикатор развития направления услуг |

Коэффициент корреляции |

|

Расходы на науку (услуги в сфере науки и инноваций) |

0,82 |

|

Численность врачей на 10 тыс. населения (услуги в сфере здравоохранения) |

0,81 |

|

Государственные расходы на образование (услуги в сфере образования) |

0,76 |

|

Пассажирооборот железнодорожного транспорта (транспортные услуги) |

0,71 |

|

Почтовые отправления (услуги связи) |

0,71 |

|

Грузооборот транспорта (транспортные услуги) |

0,64 |

|

Строительство жилья (жилищно-коммунальные услуги) |

0,58 |

|

Численности туристических баз (услуги в рекреационно-релаксационной сфере) |

0,53 |

|

Продажа товаров бытовой техники в России (бытовое обслуживание населения) |

0,51 |

|

Банковские вклады физических лиц (услуги в денежно-кредитной и банковской сфере) |

0,50 |

ставляющие мейнстрим современной сервисной модели — финансовые услуги, рекреационно-релаксационные (туристские) услуги, юридические услуги. Положение должно быть исправлено. Изменение установившихся пропорций возможно при наличии сервисной государственной политики.

Полученные выводы были перепроверены по имеющимся индикативным статистическим показателям состояния соответствующих сервисных отраслей. Как и в вышеописанном эксперименте, проводился расчет корреляции с коэффициентом жизнеспособности страны с последующим ранжированием по степени факторной значимости. Построенная иерархическая модель была воспроизведена. На первом месте вновь оказались услуги в сфере науки и инноваций, на втором — в сфере здравоохранения, на третьем — транспорта. На последней позиции в условной иерархии — услуги финансового сектора (табл. 2).

Далее выявлялись кросскорреляционные связи, которые должны были установить факторные зависимости развития отдельных сервисных направлений. Проиллюстрируем эти положения на примерах сфер науки и бытового обслуживания населения. Противоречий между представлениями о связанности соот-

Таблица 3

Ранжирование значимости направлений государственной политики для развития услуг в сфере науки и инноваций

|

Ранг факторной значимости |

Направление государственной политики |

Коэффициент корреляции |

|

1 |

Инвестиционная политика |

0,88 |

|

1 |

Политика в сфере развития оборонно-промышленного комплекса и вооружений |

0,86 |

|

1 |

Промышленная политика |

0,85 |

|

1 |

Региональная политика |

0,81 |

|

2 |

Транспортная политика |

0,78 |

|

2 |

Политика в сфере производительности труда |

0,78 |

|

2 |

Политика, лежащая в компетентности служб безопасности |

0,76 |

|

2 |

Энергетическая и энергосберегающая политика |

0,75 |

Таблица 4

Ранжирование значимости направлений государственной политики для развития сферы бытового обслуживания населения

Расчет по данным экспертных оцифровок был дополнен анализом статистических рядов. Рассматривалось наличие корреляционной связи по отношению к интегральному параметру развития сферы сервиса, традиционно вы- ражаемому через объем платных услуг населению (табл. 5). Подтвердилось предположение о значимости для сервиса уровня социального благополучия. Развитие сферы услуг оказалось сопряжено с доходами и заработной платой, должным уровнем продовольственного обеспечения и здоровья потенциального потребителя, социальной защищенностью граждан. Одновременно прослеживается корреляционная связь с коммуникационной активностью и интеллектуальными запросами общества. Сектор услуг ориентирован преимущественно на городскую инфраструктуру и потому зависим также от показателей урбанизации. Услуги связаны также с реализацией права на отдых. Отсюда отрицательная корреляция с показателем продолжительности рабочей недели.

Коэффициент корреляции роста объема платных услуг населению в истории России

Таблица 5

|

Параметры корреляции |

Коэффициент корреляции |

|

Грузооборот млрд т км (индикатор развития транспорта) |

0,989029341 |

|

Валовой объем промышленного производства в России, в ценах 2000 г. |

0,930071793 |

|

Валовой сбор зерновых культур в России, млн т |

0,904567806 |

|

Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха (индикатор развития рекреационно-релаксационной сферы) |

0,902536298 |

|

Электроэнергия, млн т усл. топлива |

0,896109423 |

|

Городской жилищный фонд млн кв м (индикатор урбанизационной динамики) |

0,893467989 |

|

Расходы на социальное страхование |

0,846168459 |

|

Количество отправленных писем, млрд (индикатор коммуникационной активности) |

0,831000462 |

|

Средняя зарплата в долларах |

0,807965042 |

|

Общее число публикаций, тыс. печатных единиц (индикатор интеллектуальных запросов населения) |

0,797343178 |

|

Число врачей на 10 000 населения (индикатор состояния здравоохранения) |

0,775196353 |

|

Доходы населения в долларах |

0,755581641 |

|

Произведено мяса млн т (косвенный индикатор продовольственной обеспеченности населения) |

0,709154932 |

|

Динамика продолжительности рабочей недели в истории России, количество дней. |

–0,794278476 |

Но главный вывод из предпринятого корреляционного анализа — в другом. Подтвердилась гипотеза о производном по отношению к физическим секторам экономики положении сервиса. Наивысшие показатели корреляции по отношению к общему объему платных услуг обнаруживают показатели грузооборота транспорта, валового объема промышленного производства и валового объема сбора зерновых. Сервис, таким образом, не может функционировать как самодостаточная сфера. Рецептура постиндустриального развития опровергается, таким образом, не только при обращении к историческому материалу3, но и математическому инструментарию. Сервис обнаруживает зависимость от развитости промышленности и сельского хозяйства.

Сервис и мир-системное моделирование

В рамках решения задачи междисциплинарного моделирования перейдем к вопросу о формировании гуманитарных моделей развития сервиса. Применительно к мировому (геоэкономическому) уровню целесообразно использование методологического инструментария мир-системного моделирования.

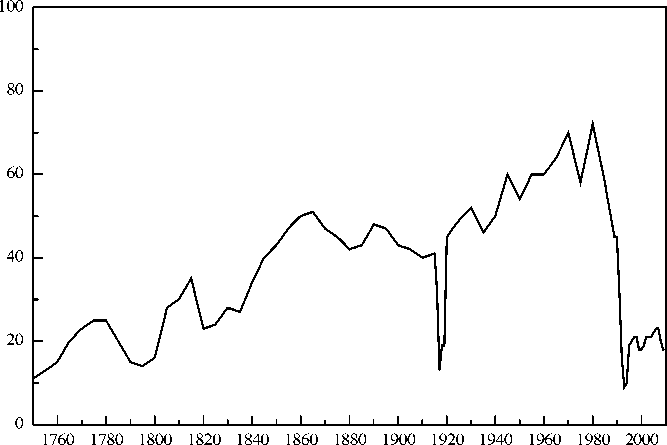

Сегодня особой популярностью при описании геополитической реальности современного мира выступает концепт школы И. Валлерстай-на4. В соответствии с ним, в «длинный XVI век» была сформирована единая планетарная мир-система. В ней имеются центр (страны Запада), полупериферия (к которой относится, в частности, Россия) и периферия (рис. 2 на с.75).

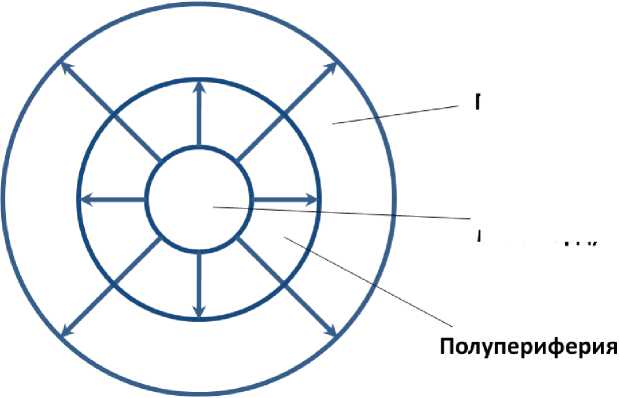

Описанная И. Валллерстайном модель мир-системы имеет, впрочем, не только геополитическое содержание. Геополитика соотносится с установленной структурой отраслевого разделения труда (рис. 3 на с. 76). Выступающий в качестве ядра мир-системы Запад позиционируется как сервисный центр мира. Избранная им сервисоориентированная парадигма развития обеспечивается финансово-эмисси онным механизм ом планетарного контроля.

Периферия

Рис. 2. Современная мировая система

Центр (золотой миллиард)

Периферия обеспечивает Запад товарами реальных секторов экономики. Причем, каждой из включенных в глобализационную систему периферийных стран отводится своя ниша в мировой специализации. Выделяются три типа такой специализированности: 1) «банановые республики», 2) «сырьевые республики», 3) «сборочный цех». Им соответствуют сектора: 1) сельского хозяйства, 2) добывающей промышленности, 3) обрабатывающей промышленности. Именно благодаря этому обеспечению со стороны периферии Запад оказался в состоянии переквалифицироваться на преимущественное развитие сферы услуг. Называя вещи своими именами, налицо реализация модели неоколониального устройства мира.

Предложенная модель позволяет критически посмотреть на сформировавшиеся вокруг категории «сервис» объяснительные и интерпретационные стереотипы. В частности, не соответствуют ей различные футурологические проекции о формировании «сервисного общества». Сам подход жесткой дифференциации секторов экономики нуждается сегодня, в условиях интеграции и взаимодействия различных ниш профессиональной деятельности, в кардинальном пересмотре.

Многие недоразумения в осмыслении феномена сервиса и относящейся к нему управленческой рецептуры связаны с автоматическим заимствованием западного категориаль- ного аппарата. В основе его лежит трактовка «неосязаемости услуг», связанная с противопоставлением сервисной сферы в качестве технологического мейнстрима общественного развития отживающим свой век физическим (товарным) секторам экономики — аграрному (традиционное общество) и промышленному (индустриальное общество). Однако развитие западного сообщества имело специфические цивилизационные черты, связанные исторически с его военно-политической и финансовоэкономической гегемонией в мире. Запад был и остается, по сути, мировой метрополией. Его сервисоориентированная модель экономики является прямым следствием метропольного положения. Экстраполяция этой системы в страны иного цивилизационного типа развития не только бесперспективна, но и чревата значительными деструктивными последствиями.

«Сервисный бум» постсоветского периода имел в своей основе ложные стратегические ориентиры. Возникла иллюзия перехода на постиндустриальную стадию развития. На практике это обернулось деиндустриализацией России, разрушением традиционных производственных инфраструктур. Будучи сама по себе зависима и производна от состояния других отраслей, деградировала и система обслуживания. «Сервисная революция» нанесла в итоге урон по потенциалам самого российского сервиса. Данный исторический урок

Рис. 3. Современная модель международного разделения труда (модель неоколониализма)

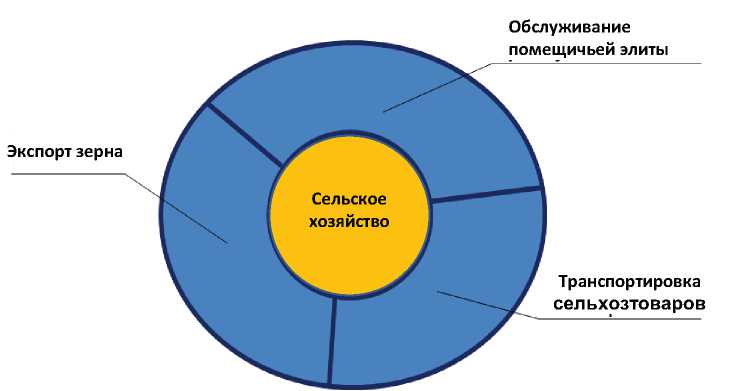

Рис. 4. Сервисная модель Российской империи

подтверждает правильность формулируемого нами подхода по переосмыслению функциональных ориентиров сервиса. Логика истории, а соответственно и логика развития сервисного направления, выводит сегодня человечество на этап социальной синергии. Не дифференциация, а синтез является мейнстримом грядущей эпохи.

Модели сервисного развития России

Третий тип моделирования определяется методикой сравнительно-исторического ана- лиза. Речь идет о выявлении моделей сервиса в ретроспективной проекции истории России. Задача заключалась в выявлении их специфичности применительно к исторически сменяемым моделям российской государственности.

Сервисные отрасли не могут быть самодостаточны. Они всегда производны от реальных секторов экономики. Жить, потребляя одни лишь услуги, невозможно. При таком потреблении человек бы тривиально умер с голоду. Следовательно, вопрос о направлении сервис-

Сервис

развлечений, туризм

Обслуживание нефте- и газопровода

Экспорт сырья

Финансовый сектор

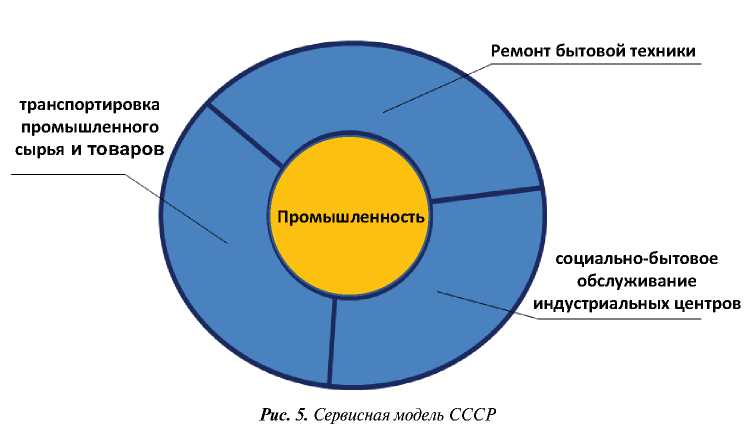

Рис. 6. Сервисная модель Российской Федерации ного развития напрямую зависит от выбора его иноотраслевой парадигмы. В Российской империи в качестве такой парадигмы выступало сельское хозяйство. Соответственно, приоритетное развитие в сфере услуг получили направления производные от сельскохозяйственной доминанты — обслуживание помещичьей элиты, транспортировка сельхозтоваров, экспорт зерна (рис. 4). В СССР услуги структурировались вокруг приоритетного для советской экономики индустриального производства. По этой логике на первый план выдвигаются из сервисных отраслей — ремонт бытовой техники, транспортировка промышленного сырья и товаров, социально-бытовое обслуживание индустриальных центров (рис. 5).

На смену аграрноцентричной системы Российской империи и индустриальноцентричной системы СССР пришла модель, парадигму которой составил экспорт сырья. Экономика экспортно-сырьевого типа определила приоритетность таких отраслей услуг, как сервис развлечений и туризм, обслуживания нефте-и газопровода, функционирование финансового сектора (рис. 6). Заменить ее, как советуют адепты постиндустриализма, новой моделью, ядро которой составят наукоемкие технологии, не получится. Наука сама по себе существовать не может. Она должна быть применима в какой-либо предметной сфере. Поэтому наиболее реалистично было бы вести речь о формировании технологически модернизированной неоиндустриальной парадигмы будущего развития России.

Опыт междисциплинарного моделирования приводит к констатации нежизнеспособности сложившейся на сегодня в России сервисной системы. Необходима и актуальна ее принципиальная реструктуризация. Изменение существующей модели возможно при наличии понимания на высшем управленческом уровне стратегических ориентиров ее трансформации. Речь идет о формировании государственной сервисной политики. Представленные в настоящей работе иерархические ряды факторной значимости сервисных компонентов позволяют установить ее приоритеты и актуальные управленческие связи.

Список литературы Перспективы государственной сервисной политики через призму междисциплинарного моделирования

- Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века//Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992.

- Жильсон Э. Философ и теология. М., 1995.

- Gilson E. Le thomisme. P., 1948.

- Gilson E. Linguistique et philosophie: Essais sur les constantes philosophiques du language. P., 1969.

- Национальная идея России. Программа действий (постановка задачи)/Под ред. С. С. Сулакшина. М., 2009.

- Федулин А. А. Сервис в историческом и философском осмыслении. М., 2010.

- Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001.

- Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006.

- Валлерстайн И. Миросистемный анализ//Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Новосибирск, 1998. Вып. 1.

- Валлерстайн И. Изобретения реальностей Времени-Пространства: к пониманию наших исторических систем//Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Новосибирск, 2001. Вып. 2.