Перспективы и проблемы научного поиска в Латат-Яйском понизовье по результатам археологических разведок 2018-2019 годов

Автор: Бычков Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Нижнее течение р. Яя является своеобразным рубежом между районами Томской и Кемеровской обл., лесостепным и таежным ландшафтами, долиной р. Чулым и Кузнецким Алатау. Археологические исследования в этой местности имеют давнюю и богатую историю, но носят фрагментарный и несистематический характер. Исходя из ряда обстоятельств и стремления дополнить картину историко-культурного развития данной территории, в настоящей работе предлагается сфокусировать внимание на ситуации в месте впадения в р. Яю ее левого притока р. Латат. Целью работы является определение целесообразности последующих поисковых мероприятий на изучаемой территории и обозначение существующих трудностей. Путем введения в научный оборот новых материалов, полученных в ходе полевых исследований, иллюстрируется разнообразная культурная обстановка на изучаемой территории в различные исторические эпохи. Проведение стратиграфических наблюдений позволило не только зафиксировать контекст залегания обнаруженных материалов, но сформулировать проблемы, на решение которых будут направлены и последующие исследования. Результатом работы является формулирование нескольких направлений научного поиска на изучаемой территории. Культурно-хронологические характеристики рассматриваемых предметов из сборов подъемного материала позволяют предполагать возможность выявления различных в культурно-хронологическом отношении объектов культурного наследия. Вместе с этим обозначен круг проблем, без решения которых доказательное формулирование целостной картины историко-культурного развития данной территории будет затруднительно. К ним относятся проблемы как атрибутивного, так и интерпретационного характера. Предполагается, что в дальнейшем они будут решаться в ключе междисциплинарных работ.

Яя, неолит, поздняя бронза, ранний железный век, средневековье, археологический объект

Короткий адрес: https://sciup.org/145145679

IDR: 145145679 | УДК: 902.01+902.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.869-873

Текст научной статьи Перспективы и проблемы научного поиска в Латат-Яйском понизовье по результатам археологических разведок 2018-2019 годов

Река Яя берет свое начало в северных отрогах Кузнецкого Алатау. На протяжении 380 км своего течения река пересекает горные и предгорные участки и выходит в широкую долину р. Чулыма, являясь ее левым притоком. В историко-культурном отношении р. Яя является одной из немногих водных артерий, связывающих лесостепную часть Кузнецкой котловины с таежным Причулымьем. Наличие таких водных магистралей способствовало обмену между разными культурами, носители которых осваивали данные территории в разные исторические периоды.

Эти процессы и явления на исследуемой территории изучены не полно. В отношении данной акватории имеются фрагментарные сведения, представленные упоминаниями путешественников, сборами подъемного материала, точечными исследованиями ряда археологических объектов [Чугунов, 1891; Матющенко, 1963; Ларюков, 1967; Беликова, 1979; Зенин, 2002; Боброва, Герман, 2018]. Таким образом, возникает нынешняя ситуация, при которой для формирования целостной картины историко-культурного развития данной территории наблюдается недостаток фактического материала и результатов его комплексного анализа. Решению первой части данной проблемы в отношении отдельного участка на изучаемой территории посвящена настоящая работа.

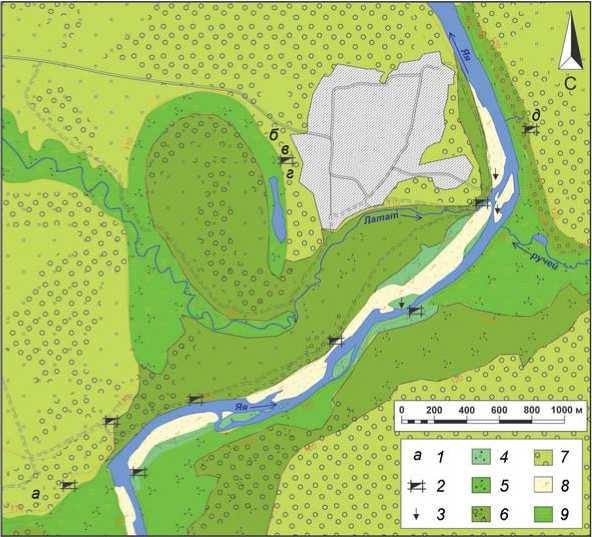

Латат-Яйское понизовье – участок нижнего течения р. Яи в месте впадения в нее р. Латат (рис. 1). На этом участке левый берег представляет собой выположенную террасу р. Яи с плавными склонами и лесостепными ландшафтами. А правый берег является коренной террасой с крутым склоном, на поверхности которой произрастает таежная растительность. В окрестностях известен ряд поселенческих и погребальных объектов (рис. 1, 1 ): Во-ронино-Яйский курганный могильник ( а ), селища Латат-1, -2, -3 ( б , в , г ), и местонахождения Арышев-ские-1 и -2 ( д ). Время возникновения поселенческого комплекса у р. Латат было определено в широких рамках эпохи Средневековья [Бычков и др., 2018, с. 463]. Воронино-Яйский курганный могильник был датирован XV–XVII вв. [Беликова, 1979]. Ары-шевские местонахождения датируются сартанским и досартанским временем на основании радиоугле-

Рис. 1. Карта-схема геоморфологических элементов в Латат-Яйском понизовье.

1 – выявленные объекты археологического наследия; 2 – места закладки стратиграфических разрезов; 3 – места сбора подъемного материала; 4 – прирусловые гривы, поросшие кустарником и сложенные перемежающимися пойменными и русловыми отложениями; 5 – высокая пойма, поросшая кустарником и сложенная пойменными отложениями с субаэральным чехлом из суглинков; 6 – надпойменная терраса с кустарниковой и высокоствольной растительностью, сложенная аллювиальными глинисто-песко-гравийной толщей и лессовидными суглинками; 7 – «коренной» берег с луговой и высокоствольной растительностью, сложенный четвертичными покровными отложениями на фундаменте из третичных пород; 8 – обнажения русловых отложений; 9 – заболоченные участки высокой поймы.

родного анализа останков ископаемой палеофауны и гуминовых кислот из вмещающих отложений [Зенин, 2002, c. 25–26]. Расположение на такой ограниченной территории столь разных по хронологии и культурной принадлежности археологических объектов позволяет охарактеризовать ее как достаточно перспективную для освоения в разные исторические периоды.

В ходе проведения археологических разведок на изучаемой территории в 2018 и 2019 г. на обнаженных русловых отложениях р. Яи было собрано значительное количество подъемного материала (рис. 1, 3 ). Основная доля предметов приходится на неопределимые фаунистические останки, неорнаментиро-ванные фрагменты керамических сосудов и продукты расщепления камня. Останки фауны представлены как трубчатыми, так и пористыми фрагментами костей крупных животных. Фрагменты керамических сосудов различаются по метрическим параметрам и визуально определимым компонентам формовочной массы и ее структуре. К продуктам расщепления камня были отнесены от-щепы, пластинчатые сколы и обломки породы с негативами снятий. Все предметы, собранные с обнаженного русла, имеют следы значительной окатанности.

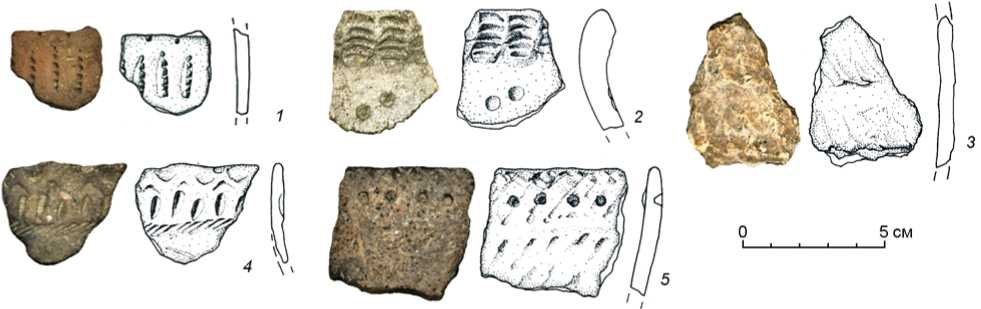

Определяющей является небольшая группа орнаментированных фрагментов керамических сосудов, обнаруженных в том же контексте (рис. 2). Два фрагмента являются стенками сосудов, остальные – венчиками. Профили венчиков прямые, срезы округлые, но только у одного фрагмента (рис. 5, 2 ) край венчика отогнут наружу. В декоре обнаруженных фрагментов основными элементами являются различные штампы, прочерчивания и ямочный орнамент. К специфическим чертам некоторых элементов следует отнести ногтевые вдавления по внешней стороне отогнутой части венчика (рис. 2, 2 ) и т.н. «налепы», нанесенные поверх основной поверхности внешней стороны стенки сосуда (рис. 2, 3 ). Наиболее сложная орнаментальная композиция наблюдается у фрагмента венчика тонкостенного сосуда (рис. 2, 4 ) – он украшен оттисками края лопаточки или угла гребенки, образующей мотив «треугольники» в две линии, ниже оттисками вертикально поставленного гребенчатого штампа и поясом косо поставленных оттисков гладкого штампа, образующих мотив «елочка». В виду «ока-танности» поверхностей данных предметов из-за переотложения и экспонирования данных материалов водными потоками р. Яи предоставить более подробное описание орнамента и других деталей не представляется возможным (рис. 2, 4 , 5 ).

Сравнительный анализ декора, визуально определимых элементов формовочной массы и ее структуры позволяет сделать вывод, что данные фрагменты имеют широкий круг аналогий в различных культурно-хронологических формациях. Первые три фрагмента (рис. 2, 1–3) относятся к развитому и позднему Средневековью, которое датируется в промежутках между X–XII и XVII вв. соответственно. Ближайшие территориальные аналогии встречаются в материалах таких объектов, как Больше- дороховское городище и Змеинкинский курганный могильник, и определяются их исследователями как «фрагменты с налепами» [Беликова, 1996б, с. 58–63; Гребнева, 2017, с. 171–172]. Фрагмент венчика с «елочкой» (рис. 2, 4) по особенностям орнамента и характеру формовочной массы был отнесен к переходному этапу от раннего железного века к Средневековью, который датируется в пределах III–VI вв. Наиболее ранним является фрагмент венчика с ямочным орнаментом, насечками у края (рис. 2, 5), аналогии которому обнаруживаются в материалах эпохи поздней бронзы, известных в Среднем Причулымье по ряду объектов, и датируемых IX–VII вв. до н.э. [Беликова, 1996а, с. 9–11, 23–24]. Наиболее интересными видятся аналогии для фрагментов (рис. 2, 3, 4), которые обнаруживаются на территории Томского Приобья среди материалов раннего Средневековья, датируемых V–VIII вв., на Тимирязевском городище IV и селище Кисловка-2 [Беликова, Плетнева, 1983, с. 52–54, 55–56, 220, 228, 229, 232]. Таким образом, найденные орнаментированные фрагменты керамических сосудов указывают не только на освоение нижнего течения р. Яи носителями культур поздней бронзы и Средневековья, но и свидетельствуют об их контактах с населением сопредельных территорий.

Представленные материалы разных исторических эпох позволяют предполагать возможность для выявления на изучаемой территории новых объектов археологического наследия. Основной перспективой для продолжения научного поиска в Латат-Яйском понизовье является открытие памятников, возникших в период раннего голоцена, вплоть до эпохи бронзы, которые в настоящее время не известны на данной местности. В качестве аргументов, помимо определенного предметного ряда в подъемном материале, стоит также указать на доступность пригод-

Рис. 2. Орнаментированные фрагменты керамических сосудов из сборов подъемного материала на обнажениях русловых отложений р. Яя, проведенных в 2018–2019 гг.

1 – фрагмент тулова с ямочным орнаментом; 2 – фрагмент венчика с ногтевыми вдавлениями; 3 – фрагмент тулова с налепным орнаментом; 4 – фрагмент венчика с «елочкой»; 5 – фрагмент венчика с ямочным орнаментом.

ного для расщепления каменного сырья, представленного сливными кварцитовидными песчаниками, отложения которого вскрываются в подножии правобережной террасы р. Яи. Как показывают результаты исследований неолитических комплексов в среднем течении р. Яи, эти породы активно использовались для изготовления изделий в данный исторический период [Матющенко, 1963; Ларюков, 1967].

Разнообразие культурно-хронологических характеристик предметов из подъемного материала позволяет говорить о том, что Латат-Яйское понизовье было привлекательным для древнего населения как в эпоху камня и палеометалла, так и в Средневековье. Это предположение согласуется с уже установленным фактом расположения в этом районе разновременных археологических объектов. Судя по ландшафтно-топографическим условиям расположения выявленных объектов, разное население осваивало эту территорию, предпочитая различные ландшафтные обстановки для своей жизнедеятельности. Как видно на карте-схеме (см. рис. 1), Арышевские местонахождения расположены на бровке коренной террасы, занятой таежными ландшафтами. Средневековый поселенческий комплекс, наоборот, расположен на бровке надпойменной террасы, прилегающей к заболоченной старице и покрытой смешанной растительностью. Можно предположить, что в различные исторические периоды обживались разные участки этой местности. Отсюда вытекает вторая перспектива научного поиска в низовьях р. Яи – среди современной лесостепной обстановки сохраняются ландшафтные реликты, которые были привлекательны для древнего населения. Очертя и локализовав такие ландшафты, можно будет перейти к более детальным поисковым мероприятиям на четко определенных участках местности.

На пути к реализации данных перспектив стоит ряд проблем, которые необходимо обозначить. Во-первых, культурно-хронологические позиции предметов из подъемного материала и известных на данной территории объектов археологического наследия не согласуются между собой. В одних случаях они принципиально разные, в других основаны на разных доказательных базах. Так, аргументация хронологической привязки поселенческого комплекса у р. Латат основана на морфологическом сходстве археологизированных сооружений (западин) с аналогичными объектами с ближайших поселений, относящихся к рубежу эр. А определения предметов из подъемного материала основаны на сходстве с некоторыми элементами из вещевых комплексов других объектов. Во-вторых, пути включения подъемного материала в русловые отложения не выяснены до конца. Как показали 872

зачистки обнажений на современных прирусловых участках, они имеют сложную структуру и нелинейный генезис. Принимая во внимание разнообразную ландшафтную обстановку в исследуемом районе и наличие стариц и заболоченных русел (рис. 1), предполагается, что конфигурация русла претерпевала многократные изменения, в отдельные этапы которых наиболее предпочтительные участки прируслового пространства осваивались древним населением. В связи с этим без специальных палеогеографических и геологических исследований невозможно проследить все этапы изменения русла для определения участков вымывания подъемного материала.

Результаты полевых работ, выявленные проблемы и обозначенные перспективы подводят промежуточный итог по изучению Латат-Яйского понизовья в полевые сезоны 2018–2019 гг. На основании изложенного становится ясно, что низовья р. Яи посещались древним населением еще с позднего палеолита, а масштабное освоение приходится на эпоху Средневековья, которое ассоциируется с культурами тюркского мира. Настоящая работа является отправной точкой для последующих исследований, которые будут строиться на принципах междисциплинарного подхода, поскольку перед исследователями будут стоять задачи не только по поиску и выявлению новых объектов археологического наследия, но и по реконструкции ландшафтов и объяснению их предпочтения разными группами древнего населения.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этно-культурного наследия Сибири». Автор выражает благодарность старшему научному сотруднику Музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университета канд. ист. наук О.Б. Беликовой за помощь в определении предметов из сборов подъемного материала, а также студентам Томского государственного университета А.В. Федорову и В.В. Жукову за участие в полевых работах. Представленные в настоящей работе материалы находятся на хранении в Асиновском краеведческом музее – филиале Томского областного краеведческого музея в г. Асино Томской обл.

Список литературы Перспективы и проблемы научного поиска в Латат-Яйском понизовье по результатам археологических разведок 2018-2019 годов

- Беликова О.Б. Раскопки и разведки на Среднем Чулыме // АО 1978. - М.: Наука, 1979. - С. 231.

- Беликова О.Б. Перспективы исследования памятников неолита и бронзового века в Среднем Причулымье (к археологической карте Томской области) // Материалы и исследования культурно-исторических проблем народов Сибири. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1996а. - С. 7-35.

- Беликова О.Б. Среднее Причулымье в X-XIII вв. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 19966. - 272 с.

- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V-VIII вв. н.э. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. - 244 с.

- Боброва Л.Ю., Герман П.В. Лысая гора на р. Яе: местонахождение памятника // Вести. Том. гос. ун-та. История. - 2018. - № 54. - С. 139-147. -. DOI: 10.17223/19988613/54/22

- Бычков Д.А., Фёдоров А.В., Чернышов А.В., Квасница Ю.К., Монова А.П. Разведочные работы на левом берегу реки Яя в Томской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - 2018. - Т. XXIV. - С. 461- 464. - DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.461-464

- Гребнева Г.И. Каталог археологического собрания Томского областного краеведческого музея. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2017. - 554 с.

- Зенин В.Н. Основные этапы освоения Западно-Сибирской равнины палеолитическим человеком // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2002. -№ 4. - С. 22-44.

- Ларюков А.И. Археологические памятники в среднем течении р. Яи // Изв. лаборатории археол. исследований. - Кемерово, 1967. - Вып. 1. - С. 111-114.

- Матющенко В.И. Яйский неолитический могильник // Тр. Том. гос. ун-та. - 1963. - Т. 165. - С. 97-103.

- Чугунов С.М. Экскурсия на реку Яю (из путевых заметок) // Сиб. вести. - 1891. - № 85. - С. 12-23.